小儿骶管阻滞

- 格式:ppt

- 大小:445.50 KB

- 文档页数:10

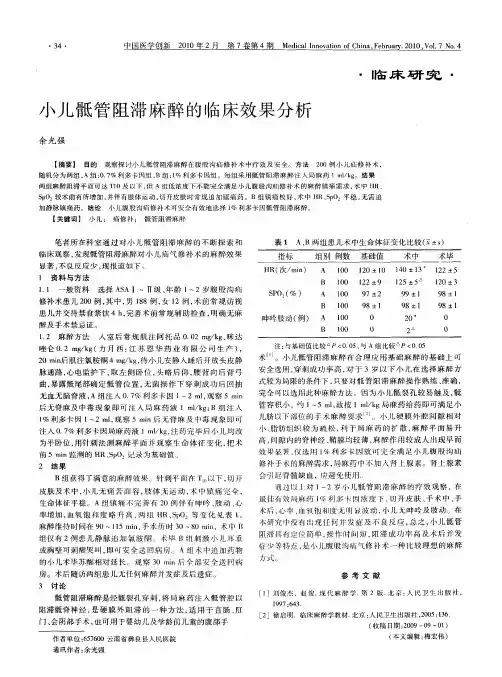

健康域·临床骶管阻滞是小儿麻醉中最常用的一种区域阻滞技术,优于年龄为1~3周岁至小儿的脊柱生理弯曲比成人的小,呈现出一种短直形态,皮下组织薄软,韧带密度较低,骶裂孔较大,体表解剖标志清晰,经触摸就可较容易地确定其骶裂孔情况,具有较高的穿刺成功率,因此在小儿腹部手术中较常用到骶管阻滞麻醉方式[1]。

通过骶管阻滞,使患儿的腹部、下肢以及会阴部都得到有效的麻醉及镇痛。

但是传统的骶管阻滞主要是医务人员经手盲探法穿刺部位来完成操作,这大大降低了一次性穿刺成功率,对患儿造成较大的伤害[2]。

近年来,临床在各个医学领域都广泛用到超声技术,而在小儿神经阻滞中也逐渐用到超声技术,本文主要分析超声骶管阻滞应用于小儿腹部手术中的效果,综述如下。

1骶管阻滞应用于小儿腹部手术中的作用在行腹部手术的小儿中应用骶管阻滞,能显著减少患儿在手术过程中麻醉性镇痛药物的使用,减少全麻药物的使用,抑制患儿在手术过程中的应激反应发生,效果确切,操作简单[3]。

此外,手术之后,还能尽快让患儿机体可以恢复平稳苏醒,完善患儿术后镇痛。

2骶管阻滞麻醉在小儿腹部手术中的局限性2.1盲探解剖分辨上的局限性传统骶管阻滞麻醉都是医师通过手指来触碰患儿的尾骨,并逐渐向头侧移动,触碰患儿的软性及可凹陷处,通过确定裂孔顶部和上方两侧的骼后上嵴所呈现出来的等腰三角形,对需要进针的部位以及角度进行大致的确定。

但骶管解剖的等腰三角形并不具备恒定一致的特性,不同年龄阶段三角形会不同,因此经触诊所得体表标志有可能和实际位置不一样,也就是利用等腰三角形来识别患儿的骶管裂孔位置不具有绝对的准确性,存在误差[4]。

陈伟[5]等人研究显示,对比超声引导与传统方法来识别60例腹部手术患儿的骶管裂孔,分别利用这两种方式测量患儿骶管裂孔距离与髂后上嵴之间距离,可知实际的骶管裂孔顶部并不与髂后上嵴呈现出等腰三角形,即说明了利用等腰三角形来对患儿的骶管裂孔进行识别的可靠性不足。

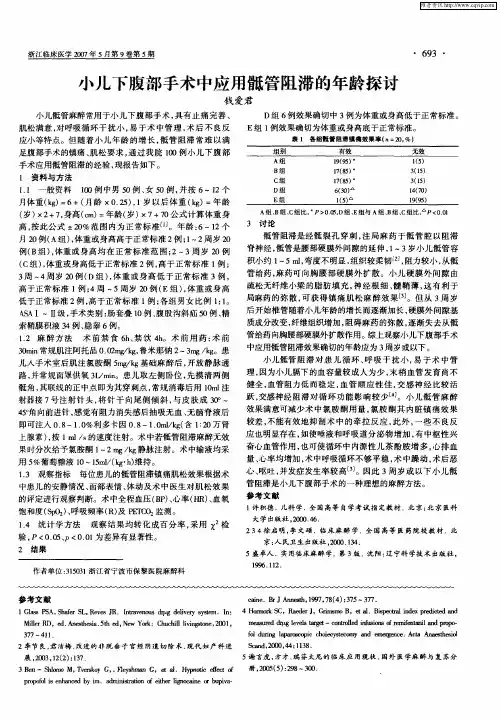

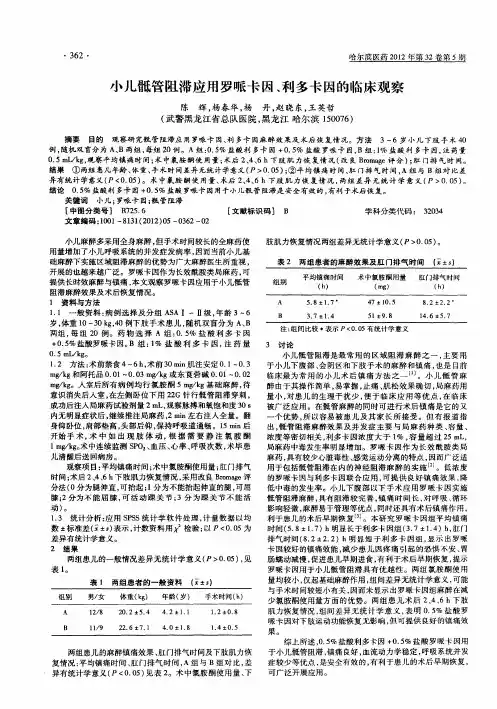

骶管阻滞在小儿脐部以下手术中的临床应用小儿脐部(T10)以下手术可采用多种麻醉方法,氯安酮为最常用药物,但术中常因儿茶酚胺释放增加会引起交感神经兴奋和中枢神经系统的不良反应如幻觉、恶梦和苏醒期精神症状等表现,在一定程度上限制了该药在临床上的应用范围。

本院近年来应用骶管阻滞麻醉86例,取得满意效果。

现报告如下。

1 资料和方法1.1 一般资料患儿86例。

男46,女40例。

年龄3个月~5岁,平均(3.73±1.19)岁。

手术种类包括肠梗阻、肠套叠行松解术,经肛巨结肠切除术,睾丸下降固定术,尿道下裂矫正术,股骨干切开复位内固定术等。

1.2 方法随机将患儿分为两组,每组43例。

A组为骶管阻滞组,B组为氯胺酮组。

两组患儿均术前30 min肌内注射阿托品0.02 mg/kg、复方冬眠灵1 mg/kg,入室前均肌肉注射氯胺酮5 mg/kg作为基础麻醉。

A组患儿先静脉注射咪唑安定0.1~0.2 mg/kg,待患儿入睡后行骶管穿刺。

局麻药为0.5%利多卡因加0.2%罗哌卡因,剂量0.8 ml/kg。

取轻度向前倾的侧卧位行骶管穿刺,经抽吸无血或脑脊液,注入试验量1 ml,证实无误后注入剩余剂量。

B组患儿在手术开始前 1 min静脉注射咪达唑化0.1 mg/kg、氯胺酮2 mg/kg,术中根据患儿肢体反应与否,决定静脉追加氯胺酮1.0~1.5 mg/kg和/或咪唑安定0.05~0.10 mg/kg。

1.3 观察项目记录入室后,入睡后,手术开始后0、15、30、60 min MAP、HR、RR变化,术中氯胺酮、咪唑安定用量。

以及术后清醒时间,术中及术后躁动、呕吐等不良反应的发生率。

1.4 统计学方法所有计量资料采用均数±标准差(x±s)表示,两样本均数采用配对样本的t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果两组患儿比较,A组患儿麻醉后HR、MAP、RR波动显著小于B组,而B 组患儿麻醉后均有MAP升高,HR加快,且呼吸抑制发生率较A组高(结果见表1)。

骶管阻滞

【适应证】

1、小儿会阴部、下肢或腹股沟部位手术。

2、术后镇痛。

【禁忌证】

1、局部的异常情况穿刺部位感染和皮肤异常。

2、出凝血疾病。

【操作方法】

1、一般须在镇静或基础麻醉下进行操作,即使术后镇痛,也应该在手术开始之前操作完毕。

2、患儿取侧卧位,髋和膝屈曲90°,骶管阻滞定位方法:先摸清尾骨尖,沿中线向头方向可触及一个有弹性的凹陷即为骶裂孔,在孔的两侧可触及到蚕豆大的骨质隆起,为骶角。

3、用碘伏或新洁尔灭酊消毒。

4、确认骶管裂孔后,用6号长2.5cm穿刺针,注射皮丘,将针与皮肤呈30°-45°角的方向进针至骶尾韧带,当针进入骶管时感觉到轻微的突破感,即为到达骶管腔。

5、回吸无血、脑脊液,注液或气无阻力,且无皮肤隆起,即可注入0.5-1ml /kg局麻药。

6、多数采用单次注射法。

为控制平面及治疗的需要,有采取置管的方法,即用静脉套管针穿刺,当刺破骶尾韧带后,将金属针退出少许后,连同套管谨慎的推进5-10mm,固定后即可分次给药。

7、骶管阻滞局麻药用量多按体重计算,以1%利多卡因或0.25%布比卡因最为常用,利多卡因最大剂量为8-10mg/kg,布比卡因为2.5mg/kg。

阻滞平面如欲达中胸应用1.25ml/kg,腰胸应用1ml/kg,骶腰应用0.5ml/kg的1%利多卡因或0.25%布比卡因。

【并发症】

1、药误注入蛛网膜下隙导致高位脊麻或全脊麻。

每次注局麻药前要仔细回抽,以确认针或导管不在蛛网膜下隙。

2、药误注入血管内引起局麻药中毒、心律失常或心跳停止。

3、穿刺损伤直肠和骶骨。