中医基础理论治则与治法

- 格式:ppt

- 大小:15.90 MB

- 文档页数:58

治疗原则Principles of Treatment概 述1、治疗原则的含义治疗疾病的基本原则,简称“治则”。

是在整体观念的指导下,以辨证为基础,以四诊收集的资料为依据,对疾病进行综合分析与判断,从而针对不同的病情,确定相应的的治疗原则。

2、治则与治法的关系治则(principles of treatment )—— 治疗疾病的基本原则,用以指导治疗方法的总则; 治法(methods of treatment )—— 是在治则指导下的具体治疗方法,是治则的具体化,并从属于一定的治疗原则。

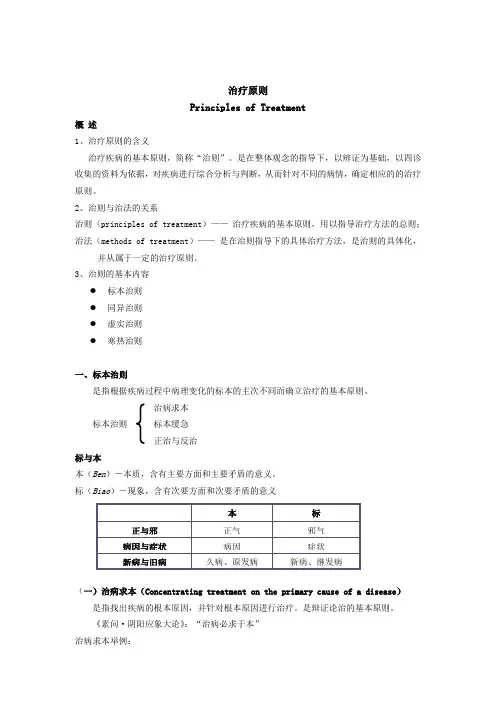

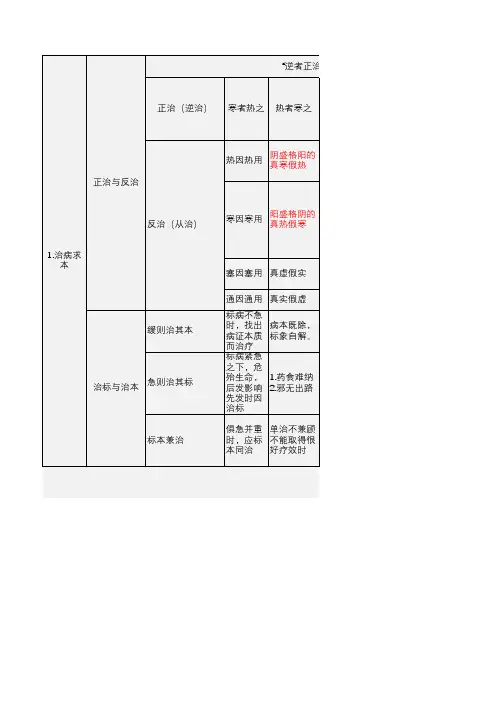

3、治则的基本内容● 标本治则● 同异治则● 虚实治则● 寒热治则一、标本治则是指根据疾病过程中病理变化的标本的主次不同而确立治疗的基本原则。

治病求本标本治则 标本缓急正治与反治标与本本(Ben )-本质,含有主要方面和主要矛盾的意义。

标(Biao )-现象,含有次要方面和次要矛盾的意义(一)治病求本(Concentrating treatment on the primary cause of a disease ) 是指找出疾病的根本原因,并针对根本原因进行治疗。

是辩证论治的基本原则。

《素问·阴阳应象大论》:“治病必求于本”治病求本举例: 新病、继发病 久病、原发病新病与旧病 症状 病因 病因与症状 邪气 正气 正与邪 标 本血热——凉血止血血证血瘀——化瘀止血气虚——补气摄血(二)标本缓急由于疾病变化的复杂性,标与本在疾病中的主次地位常有不同,因而在治疗上就有先后缓急的区别。

急则治标标本缓急缓则治本标本同治1、急则治标(Treating the secondary under urgent situation)是指在标症甚急,如不先治其标症,可影响对“本病”的治疗,甚至危及患者生命时,采取的一种暂时的急救法则。

2、缓则治本(Treating the primary in chronic condition)是指在一般情况下,标病不急,或缓解之后,应针对该病的本质而治。

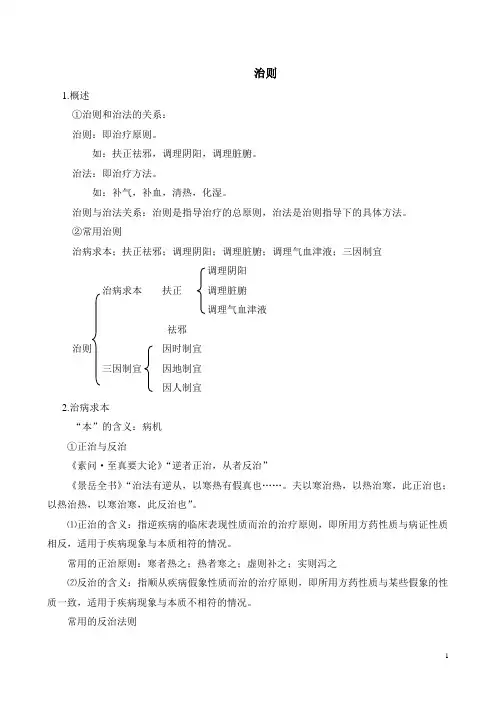

治则1.概述①治则和治法的关系:治则:即治疗原则。

如:扶正祛邪,调理阴阳,调理脏腑。

治法:即治疗方法。

如:补气,补血,清热,化湿。

治则与治法关系:治则是指导治疗的总原则,治法是治则指导下的具体方法。

②常用治则治病求本;扶正祛邪;调理阴阳;调理脏腑;调理气血津液;三因制宜调理阴阳治病求本扶正调理脏腑调理气血津液祛邪治则因时制宜三因制宜因地制宜因人制宜2.治病求本“本”的含义:病机①正治与反治《素问·至真要大论》“逆者正治,从者反治”《景岳全书》“治法有逆从,以寒热有假真也……。

夫以寒治热,以热治寒,此正治也;以热治热,以寒治寒,此反治也”。

⑴正治的含义:指逆疾病的临床表现性质而治的治疗原则,即所用方药性质与病证性质相反,适用于疾病现象与本质相符的情况。

常用的正治原则:寒者热之;热者寒之;虚则补之;实则泻之⑵反治的含义:指顺从疾病假象性质而治的治疗原则,即所用方药性质与某些假象的性质一致,适用于疾病现象与本质不相符的情况。

常用的反治法则热因热用:指用温热的药物治疗具有假热症状的病证,适用于真寒假热证。

寒因寒用:指用寒凉的药物治疗具有假寒症状的病证,适用于真热假寒证。

通因通用:用通利的药物治疗因实所致的具有通泄症状的病证。

塞因塞用:用补益的药物治疗因虚所致的具有闭塞症状的病证。

②治标与治本⑴标、本的含义(标本相对而言,无固定所指)病机和症状先病和后病正气和邪气⑵标本取舍原则急则治其标缓则治其本标本兼治③扶正与祛邪⑴扶正与祛邪的概念:扶正的含义:指扶助正气、增强体质、提高机体抗邪能力的一种治疗原则。

祛邪的含义:指祛除邪气,排除或削弱病邪侵害的一种治疗原则。

⑵扶正祛邪的运用原则:虚证宜扶正,实证宜祛邪。

应根据疾病过程中邪正盛衰的情况决定扶正祛邪的主次先后。

⑶扶正祛邪的运用方式单独使用合并使用先后使用3.三因制宜因时制宜因地制宜因人制宜。

中医的治则治法:治则是治疗疾病时所必须遵循的法则,又称“治之大则”。

治则是在整体观念和辨证论治理论指导下,根据四诊(望、闻、问、切)所获得的客观资料,在对疾病进行全面地分析、综合与判断的基础上,而制订出来的对临床立法、处方、遣药具有普遍指导意义的治疗规律。

治则是用以指导治疗方法的总则,而治法是在治则指导下制定的治疗疾病的具体方法,它从属于一定治疗原则。

例如,各种疾病从邪正关系来说,不外乎邪正斗争、消长、盛衰的变化。

因此,在治疗上,扶正祛邪就成为治疗的基本原则。

在这一总的原则指导下,根据具体情况所采取的益气、养血、滋阴、补阳等方法,就是扶正的具体方法,而发汗、吐下等方法,则是祛邪的具体方法。

祖国医学认为:“治病必求于本”(《素问·阴阳应象大论》)。

本,本质、本原、根本、根源之渭。

治病求本,就是在治疗疾病时,必须寻找出疾病的根本原因,抓住疾病的本质,并针对疾病的根本原因进行治疗。

它是中医辨证论治的一个根本原则,也是中医治疗中最基本的原则。

阴平阳秘,精神乃治,阴阳乖戾,疾病乃起。

阴阳失调是人体失去生理状态而发生病理变化的根本原因,治疗疾病就是要解决阴阳失调——偏胜偏衰的矛盾,使之重归于新的动态平衡。

所以,治病求本,本者本于阴阳之谓,即治病必须追究疾病的根本原因,审察疾病的阴阳逆从,而确定治疗方法。

“故凡治病者,在必求于本,或本于阴,或本于阳,知病之所由生而直取之,乃为善治。

若不知根本,则茫如望洋,无可问津矣”(《医门法律·申明内经法律》)。

阴阳失衡是疾病的根本矛盾。

治本的基本原则就是调整阴阳,“谨察阴阳之所在而调之,以平为期”(《素问·至真要大论》)。

解决人体阴阳两方面所发生的自身不能解决的矛盾,使机体重新恢复阴阳的协调平衡。

中医治则治法中医,作为我国独特的传统医学体系,在世界范围内享有盛誉。

其独特之处在于“治则治法”的理念,即通过观察病情和辨识病机,选择相应的治则和治法进行治疗。

本文将介绍中医的治则和治法,探讨其在临床实践中的应用。

一、治则概述治则,是中医治疗中根据疾病特点和病情变化的规律,确定治疗方针和原则的总称。

中医的治则主要包括辨证、辨病、治病三个层次。

1. 辨证:辨证是中医治则的核心内容,通过观察患者的症状和体征,综合分析病情,确定疾病的证候类型。

按照中医理论,人体的脏腑之间有着密切的联系,疾病属于某一证候类型时,会表现出相应的症状和体征。

辨证的目的在于准确判断病情,为后续的治疗提供依据。

2. 辨病:辨病是在辨证的基础上,对具体疾病进行判定和诊断。

中医辨病注重从整体上进行分析,将各种症状和体征综合起来,以确定疾病的原因和发病机制。

只有准确辨病,才能制定出合理的治疗方案。

3. 治病:治病是根据辨证辨病的结果,选择合适的治疗方法和手段进行干预。

中医的治疗方法多种多样,包括药物治疗、针灸、推拿、拔罐等,重点在于通过调节人体内部的阴阳平衡,促进气血的流通,恢复机体的自愈能力。

二、治法分类治法,即治疗手段或方法,是根据治则确定的治疗方案的实施过程。

根据中医理论的特点,治法可分为内治法、外治法和各种辅助治疗法等。

1. 内治法:内治法是指通过调控人体内部的功能来治疗疾病。

其中包括药物治疗和饮食调理。

药物治疗是中医治疗的重要手段,通过摄入药物来调整人体的阴阳平衡,达到治疗疾病的目的。

饮食调理则是通过调整饮食结构,合理选择食材,增强人体的抵抗力和免疫力,提高康复速度。

2. 外治法:外治法是指通过外用药物或物理疗法来治疗疾病。

其中包括外用药膏、热敷、冷敷、艾灸等。

外治法适用于一些皮肤病、创伤和局部疼痛等疾病,通过直接作用于患处,促进局部血液循环,加速组织修复。

3. 辅助治疗法:辅助治疗法是中医治疗中的补充手段,包括针灸、推拿、拔罐、艾灸等疗法。

![中医学--治则与治法--课件[1]](https://uimg.taocdn.com/488024ec68dc5022aaea998fcc22bcd126ff4287.webp)

第七章、防治原则与治法总论:一、中医历来重视对疾病的预防,明确地提出“治未病”的预防思想。

治未病包括两个方面的内容――未病先防和既病防变。

二、中医治疗学,分为治则与治法两大部份。

1、治则――即治疗疾病的总原则。

是在整体观念和辨证论治精神指导下,对临床治疗立法、处方、用药,具有普遍指导意义。

2、治法――是治疗疾病的基本方法,是治则的具体化。

即“八法”(汗、吐、下、和、温、清、消、补)。

第一节、防治原则一、预防为主预防为主:就是采取积极的措施,预防疾病的发生与发展。

(一)、未病先防未病先防:是指在疾病发生之前,做好各种预防工作,以防止疾病的发生。

疾病的发生与正气和邪气有关,邪气是导致疾病发生的重要条件,而正气不足是疾病发生的内在原因和根据,外邪通过内因起作用。

因此,治未病,必须从以下方面着手。

1、注重调养正气,提高机体的抗邪能力(1)、注意情绪的调节,保持健康的心态。

(2)、锻炼身体,增强体质。

(3)、起居饮食有节,劳逸结合。

(4)、适当的药物预防及人工免疫。

2、注意防止邪气的侵害(1)、讲究卫生,防止环境、水源、食物的污染。

(2)、避免六淫、疫疠等邪气的侵袭。

3、养生保健:又称摄生,分为运动与饮食两个方面的内容。

(1)、化佗创造了五禽戏;及逐渐形成的太极拳、气功等保健疗法。

(2)、药膳的使用。

(二)、既病防变既病防变:是指疾病已经发生,应早期诊断、早期治疗,以防止疾病的发展与传变。

1、早期诊断:掌握疾病的发展规律及传变途径,做到早期诊断,有效治疗,才能防止其传变。

2、先安未受邪之地:如“见肝之病,则知肝当传于脾,故先实其脾气,无倒受肝之邪”;又如清代叶天士,根据温热病伤及胃后,热病进一步发展耗及肾阴的病变规律,主张在甘温养胃的方药中加入某些咸寒滋肾之品,此即是既病防变法则的具体应用。

二、治病求本定义:1、治病求本:就是要寻找出疾病的根本原因,并针对其根本原因来进行治疗。

2、本与标:本即本质,标即现象之意。

17.治则与治法第七章;治则与治法中医治疗学;分为治则和治法二部分。

治法则是治疗疾病的基本方法。

第一节奏;治则治病求本,正治反治,标本缓急,扶正祛邪,同病异治,异病同治,以及因时,因地,因人制宜等。

一预防为主未病先防,就是指疾病在未发生之前,充分调动人的主观能动性,增强体质,顾养正气,提高肌体的抗邪能力,同时能动地适应客观环境,避免致病因素的侵害,以防止疾病的发生,从而维护健康,既病防变,就是指在疾病已经发生以后,要早期诊断,早期治疗,以防止疾病的发展与传变。

二,治病求本即治病必须抓住疾病的本质进行治疗,这是辨证论治中的根本原则。

疾病在发展的过程中,可出现许多错综复杂的现象。

但这些现象都是由不同本质的疾病所产生。

就是研究和找出疾病的本质进行治疗。

例如头痛,可由于外感,血虚,痰湿,瘀血,肝阳上亢等多种原因引起,治疗时就必须结合伴有的兼症,找出头痛的原因或本质,分别用解表,养血,燥湿化痰,活血化瘀或平肝潜阳等法进行治疗。

又如高热不退,烦躁,口渴,四肢厥冷,为“真热假寒:证。

四肢厥冷是其假象,内热过盛是其本质,所以治疗时应清解邪热,解热之后,阳气得以外达,肢冷自愈。

这种针对疾病的病因的病因和病变本质进行治疗的原则,就是:治病求本。

三,正治反治正治法,是当疾病的临床表现的它的本质相一致时,采取逆其病势的方药进行治疗的一种法则,又称:逆治法,如热邪所致的热证,其现象和本质均为热;寒邪所致的寒证,其现象和本质均为寒,治疗时用寒性药治热证,用热性药治寒证,即;热者寒义,寒者热之,同样;虚则补之,实则泻之,分别用补法或攻泻法治疗现象和本质一致的虚证或实证,也是逆其证候而治,正治法是临床上最常用的一种治疗法则。

反治法,是当疾病的临床表现和它的本质不相一致而出现一些假象时,采取顺其证候的方药进行治疗的一种法则,又称;从治法,所谓;从治,不过是从属于其假象的证候而治,与一般治热以寒,治寒以热相反,具体运用时有;热因热用,寒因寒用,通因通用,等四种方法。

中医的治法治则中医的治法治则是中医学理论的核心之一,是中医医学治疗疾病的基本准则。

中医注重全人健康,追求以天人合一的理念来调节机体平衡,以实现疾病的治愈和身心的和谐。

首先,中医治法注重辨证施治。

中医强调疾病的病因、病机、病位、病证的综合分析,通过辨证施治来确定治疗方案。

辨证施治是根据个体的特点和疾病表现来调整中药组方或针灸等治疗手段,针对性地调整和增强机体的自愈能力。

其次,中医强调刺激反应。

中医治疗常常通过针灸、拔罐、艾灸等手段刺激特定的身体反应,调节和增强机体的生理功能,达到治疗疾病的效果。

这种治疗手段可以刺激身体的经络、穴位、经络途径等,促进气血、阴阳的平衡,从而改善人体的健康状况。

此外,中医治法注重整体观念。

中医学认为人体是一个有机整体,脏腑、经络、气血和精神等各个方面都相互联系、相互作用。

在治疗疾病时,中医将调节整体平衡作为重要的治疗原则,通过调整脏腑功能、疏通经络、调和气血等手段,从根本上改善疾病症状。

中医治法还注重辨证施治的动态性。

中医认为疾病的发展和变化是一个动态的过程,治疗也需要随着病情的变化及时调整。

根据病情的变化,中医医生会根据中医理论的指导,灵活地调整治疗方法和药物的组方,以达到最好的疗效。

总而言之,中医的治法治则以辨证施治为核心,刺激反应为手段,整体观念为指导,并注重辨证施治的动态性。

这些治疗原则的指导下,中医医生通过精湛的医术和丰富的临床经验,能够帮助患者恢复健康、平衡身心。

中医的治法治则不仅对中医医学的发展起到重要的指导作用,也为广大患者提供了专业、全面、有针对性的医疗服务。

中医学关于“治法治则”的概述一、治病求本“治病求本”是中医学治疗疾病的指导思想。

治病求本,指在治疗疾病时,必须寻找出疾病的根本原因,抓住疾病的本质,并针对疾病的本质进行治疗的指导思想。

《素问·阴阳应象大论》说:“治病必求于本。

”本,即阴阳。

后世引申为疾病的本质。

“求本”,实际上就是探求病因病机,确立证候。

治病求本是整体观念与辨证论治在治疗观中的体现,是中医治疗疾病的指导思想,位于治则治法理论体系的最高层次。

二、治则“治则”是治疗疾病的基本原则,对临床立法、处方、遣药等具有普遍的指导意义。

治则是针对疾病所表现出的共性病机而确立的。

疾病之基本病机,可概括为邪正盛衰、阴阳失调、脏腑失调、精气血津液失常等,因而,正治反治、治标治本、扶正祛邪、调整阴阳、调理脏腑、调理精气血津液及三因制宜等,均属于基本治则。

三、治法“治法”是治疗疾病的方法,治法与治则有别。

治则是治疗疾病的准则,具有很强的原则性和指导性,相对稳定和规范。

治法是在一定治则指导下制定的治疗疾病的具体治疗大法、治疗方法和治疗措施,较为具体,相对灵活,具有多样性。

其中,治疗大法是针对一类相同病机的证候而确立的,如汗、吐、下、和、清、温、补、消八法以及寒者热之、热者寒之、虚则补之、实则泻之等治疗大法,其适应范围相对较广,是治法中的指导层次。

治疗方法则是在治疗大法限定范围之内,针对某一具体证候所确立的具体治疗方法,如辛温解表、镇肝息风、健脾利湿等,可以决定选择何种治疗措施。

四、治疗措施“治疗措施”是在治法指导下对病证进行治疗的具体技术、方式与途径,包括药治、针灸、按摩、导引、熏洗等,是治法中的直接运用层次。

五、治则与治法的关系治则是治疗疾病时指导治法的总原则,对治法的选择和运用具有普遍性意义;治法是从属于一定治则的具体治疗大法、治疗方法及治疗措施,其针对性较强,是治则理论在临床实践中的具体运用。

概括言之,治则指导治法,治法从属于治则。

如就邪正关系而言,扶正祛邪是治疗的基本原则。

中医基本治则中医作为中国传统医学的重要组成部分,具有丰富的理论体系和治疗方法。

中医基本治则是中医治疗的指导原则,它以整体观念为核心,强调平衡和调和身体的阴阳、气血、脏腑等要素,以达到治病、养生的目的。

中医基本治则包括以下几个方面:1. 辨证施治辨证施治是中医的核心思想,即根据患者的病情特点,辨别疾病的病机、病因和病情的不同变化,然后针对性地采用相应的治疗方法。

辨证施治强调个体化治疗,与西医的病名病证相对应。

中医师通过望、闻、问、切等诊断方法获取患者的病情,并根据中医理论分析疾病的发生机理,进而施以治疗。

2. 以整体观念为基础中医强调人与自然环境、社会环境的相互关系,把人体看作一个有机的整体,不仅关注病灶本身,还注重病因病机的全面分析。

中医以“天人合一”为基本观念,强调人与自然环境的和谐统一,以及人体内脏腑、经络、气血等要素的平衡调和。

3. 重视辨证论治辨证论治是中医治疗的特色之一。

中医通过辨别疾病的不同证候,即辨别体内阴阳、虚实、寒热等变化,以及病因和病机的不同特点,然后针对这些不同的证候采取相应的治疗方法。

辨证论治的方法包括药物治疗、针灸、推拿、艾灸等,每种治疗方法都有具体的应用范围和操作技巧。

4. 调理阴阳平衡中医强调阴阳的平衡,认为阴阳失调是引起疾病的重要原因。

中医通过调理阴阳平衡来治疗疾病,其中阴阳调节的方法主要包括药物调理和针灸调理。

药物调理通过选择具有寒热平衡作用的药物,来调节阴阳的失衡;而针灸调理则通过刺激经络上的穴位,改善阴阳的失调状态。

5. 重视预防为主中医注重预防疾病,提倡在疾病发生之前进行预防性治疗。

中医通过调整饮食、起居、作息等生活习惯,加强体育锻炼,增强机体免疫力,提高抵抗力,从而预防疾病的发生。

中医认为,预防胜于治疗,只有在预防疾病的基础上,才能真正实现健康的目标。

总之,中医基本治则以辨证施治为核心,强调整体观念、辨证论治、调理阴阳平衡和预防为主。

中医治疗的特点是独特的,与西医的治疗方法有所区别。