中医基础理论理论防治的原则共42页

- 格式:ppt

- 大小:7.43 MB

- 文档页数:23

防治原则第八章教学目的与要求掌握:预防的基本概念和基本原则;治则的概念及内容熟悉:预防的方法了解:调理精气血津液治则教学内容预防的原则及方法治则的概念及内容一二概 述是预防疾病发生或治疗疾病以阻断其发展,并使之好转或痊愈所遵循的基本原则。

★防治原则预防第一节预防就是采取一定的措施,防止疾病的发生与发展。

★“治未病”“养生” “圣人不治已病治未病,不治已乱治未乱……夫病已成而后药之,乱已成而后治之,譬犹渴而穿井,斗而铸锥,不亦晚乎。

”《素问·四气调神大论》“故主明则下安,以此养生则寿,殁世不殆……主不明则十二官危,使道闭塞而不通,形乃大伤,以此养生则殃……”《素问·灵兰秘典道生、摄生、贵生、养性、达生以自我调摄为主要手段,运用多种保健方法,增进健康,防病抗衰,廷年益寿。

一、未病先防(一)提高正气抗邪能力(二)防止病邪侵害《素问·上古天真论》“上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。

”“夫上古圣人之教下也,皆谓之虚邪贼风,避之有时,恬惔虚无,真气从之,精神内守,病安从来?是以志闲而少欲,心安而不惧,形劳而不倦,气从以顺,各从其欲,皆得所愿。

故美其食,任其服,乐其俗,高下不相慕,其民故曰朴。

”提高正气抗邪能力1、顺应自然2、养性调神3、护肾保精4、锻炼身体5、调摄饮食6、针灸、推拿、药物调养“法于阴阳。

”《素问·上古天真论》“春夏养阳,秋冬养阴。

”《素问·四气调神大论》起居:“春三月……夜卧早起,广步于庭,披发缓形,以使志生”。

饮食:春气通于肝——宜食酸以收敛,食甘以护脾衣着:“春捂秋冻”春季“不可顿去棉衣,老年人气弱,风寒易伤腠理,时备夹衣,不可暴去”。

“夫寝处不时,饮食不节,逸劳过度者,疾共杀之。

”《孔子家语》返回“彼旦为婴儿,亦与之为婴儿”。

《庄子》“纯粹而不杂,静一而不变,淡而无为,动而以天行,此养神之道也”。

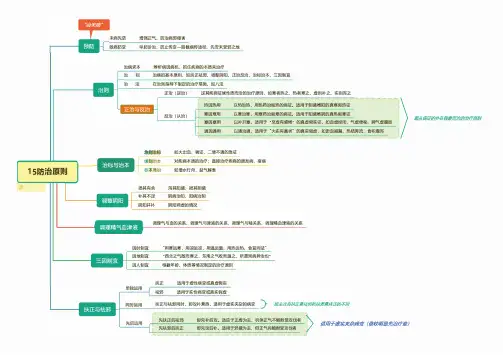

15防治原则未病先防

既病防变增强正气防治病邪侵害早起诊治,防止传变—咀截病传途径、先安未受邪之地

治病求本

辨析病因病机,抓住疾病的本质来治疗治

则治病的基本原则,如扶正祛邪、调整阴阳、正治反治、治标治本、三因制宜治法在治则指导下制定的治疗措施,如八法

正治(逆治)逆其疾病证候性质而治的治疗原则,如寒者热之、热者寒之、虚则补之、实则泻之

反治(从治)热因热用

以热治热,用热药治假热的病证。

适用千阴盛格阳的真寒假热证寒因察用

塞因塞用

通因通用以寒治察,用寒药治假寒的病证。

适用千阳盛格阴的真热假寒证以补开塞,适用千“至虚有盛候"的真虚假实证,如血虚经闭、气虚便秘、脾气虚腹胀以通治通,适用千“大实有嬴状"的真实假虚,如淤血崩漏、热结旁流、食积腹泻

急则治标霆二如大出血、喘证、二便不通的急证损其有余

补其不足阴阳并补

对疾病本质的治疗;直接治疗疾病的原发病、宿病

如增水行舟、益气解表

泻其阳盛;损其阴盛阴病治阳,阳病治阴

阴阳两虚的清况_调理气与血的关系、调理气与津液的关系、调理气与精关系、调理稍血津液的关系因时制宜

因地制宜

因人制宜“用寒远寒,用凉远凉,用温远温,用热远热,食宜同法”“西北之气散而寒之,东南之气收而温之,所谓同病异治也”根据年龄、体质等情况制定的治疗原则

扶正

祛邪适用千虚性病变或真虚假实适用千实性病变或真实假虚

扶正与祛邪同时,即攻补兼施,适用千虚实夹杂的病变

:} 桉主次有抚正兼祛邪和祛邪兼正的不同、即先攻后补。

适用千邪盛为主,但正气尚能耐受攻伐者〉即先补后攻。

适应千正虚为主,机体正气不能耐受攻伐者适厉于虚实夹杂病变(谁较晚显先治疗谁)先扶正后祛邪

先祛邪后扶正。

中医学基础防治原则

中医学基础包括中医学的理论体系、研究方法、基本理论和基本常识等,是中医的理论基础和指导原则。

中医学基础防治原则是中医学在实践中总结出的一系列预防和治疗疾病的原则,下面将从中医的整体观念、防病原则和治病原则三个方面进行详细阐述。

其次,中医学基础防治原则体现在防病原则方面。

中医学强调预防为主,强调保持人体健康的重要性。

中医学强调养生和调理,提倡合理的饮食、适量的运动、良好的作息以及精神调节等方式,来增强机体的抵抗力和免疫力,预防各种疾病的发生。

此外,中医学也强调适应环境变化,根据季节和气候变化来调整个体的生活和饮食习惯,以免受到气候的影响而导致疾病的发生。

最后,中医学基础防治原则体现在治病原则方面。

中医学强调辨证施治,即根据不同的病症和个体特点来进行具体的治疗。

中医学认为疾病的产生是由于人体的阴阳失衡或气机不畅所致,因此,中医学的治疗目标是调整阴阳平衡、调畅气机,从而达到防治疾病的目的。

在具体治疗中,中医学强调综合治疗,包括中药治疗、针灸疗法、推拿按摩、气功调理等,充分发挥人体自身的调节和自愈能力,从而实现病的防治。

综上所述,中医学基础防治原则体现在中医的整体观念、防病原则和治病原则三个方面,强调以人为本、整体观念、养生和调理、预防为主、辨证施治等。

这些原则在中医实践中起到了重要的指导作用,使得中医学具有了独特的防治理念和方法,有助于维护人体健康和预防疾病的发生。

第十三单元防治原则第一节预防预防,指采取一定的措施,防止疾病的发生与发展。

有未病先防和既病防变两个方面。

1.未病先防(1)养生以增强正气。

主要是在未病时采用自身预防保健措施,从预防的角度看,可增强自身的体质,提高人体的正气,从而增强机体的抗病能力。

(2)防止病邪侵害。

其措施主要有:①避其邪气,《素问·上古天真论》说:“虚邪贼风,避之有时。

”②药物预防以防止病邪伤害。

2.既病防变既病防变是指在疾病发生之后,力求做到:(1)早期诊治《素问·阴阳应象大论》说:“故邪风之至,疾如风雨,故善治者治皮毛,其次治肌肤,其次治筋脉,其次治六腑,其次治五脏。

治五脏者,半死半生也。

”(2)防止疾病的传变:①阻截病传途径;②先安未受邪之地。

既病防变属于A.治病求本B.治未病C.因人制宜D.因地制宜E.因地制宜『正确答案』B『答案解析』预防,即治未病,有未病先防和既病防变两个方面。

第二节治则治则是用以指导治疗方法的总则,它是在整体观念和辨证论治精神指导下制定的,对临床治疗立法、处方、用药具有普遍的指导意义。

治疗方法是治则的具体化,任何具体的治疗方法,总是从属于一定的治疗法则。

一、正治与反治1.正治(逆治)逆其证候性质而治的一种常用治疗法则,适用于疾病征象与疾病本质一致的病证。

具体方法有:寒者热之、热者寒之、虚则补之、实则泻之。

2.反治(从治)是指采用方药或施术的性质顺从疾病的假象而治的一种治疗原则。

具体方法有:热因热用、寒因寒用、塞因塞用、通因通用。

(1)热因热用:即以热治热,是指用热性药物来治疗具有假热征象的病证。

适用于阴盛格阳的真寒假热证。

(2)寒因寒用:即以寒治寒,是指用寒性药物来治疗具有假寒征象的病证。

适用于阳盛格阴的真热假寒证。

(3)塞因塞用:即以补开塞,指用补益方药来治疗具有闭塞不通症状的病证。

适用于体质虚弱,脏腑精气功能减退而出现闭塞症状的真虚假实证。

如血虚的经闭、肾阳虚的尿少癃闭、脾虚的脘腹胀满、精血津液不足的便秘等,均应以补益药进行治疗。