(完整版)油气成藏地质学作业

- 格式:doc

- 大小:62.01 KB

- 文档页数:11

《油气田地下地质学》学期在线作业(三)通常情况下,下列岩石中,()可以是好的生油岩。

A:岩浆岩B:中砂岩C:暗色泥岩D:细晶白云岩参考选项:C有供水区无泄水区的背斜油藏中,当油层中部海拔相同时,其钻遇流体性质不同,则原始油层压力也不同,流体密度小的压力与密度大的压力分别为:()。

A:高和低B:相同C:低和高参考选项:A16.岩性遮挡油藏原来埋藏适中,具有一定的压力,后因断裂作用上升,其原始压力仍保存下来形成()。

A:正常压力B:高压异常C:低压异常D:大气压力参考选项:B岩性遮挡油藏原来埋深适中,具有一定的压力,后因断裂作用下降,其原始压力仍保存下来形成()。

A:低压异常B:正常压力C:高压异常D:大气压力参考选项:A按槽台说的盆地分类,我国塔里木盆地属于()含油气盆地。

A:地台内部坳陷型B:山前坳陷型C:山间坳陷型D:山前坳陷----中间地块型参考选项:D在钻井过程中,井下出现意外油气显示和泥浆漏失现象,可能预示着钻遇()。

A:致密粉砂岩B:高压异常带C:厚泥岩层D:断裂带参考选项:D科学术语“石油”是()在“梦溪笔谈”一书中提出的。

A:班固B:沈括C:孙健初D:潘钟祥E:张华参考选项:B地层倾角测井矢量图上,一组倾向基本相近、倾角随深度增加而不变的矢量称()。

A:绿色模式B:红色模式C:兰色模式D:杂乱模式参考选项:A下列给出的条件中,()属于狭义的地层油气藏。

A:超覆不整合油气藏B:岩性油气藏C:裂缝性油气藏D:生物礁油气藏参考选项:A题目和答案如下图所示:A:AB:BC:CD:D参考选项:C砂体连通性指砂体在垂向上和平面上的相互接触连通,可用()表示其连通程度。

A:砂体配位数B:分层系数C:连通系数D:砂岩密度参考选项:A,C。

油藏工程(教材习题)第一章1.一个油田的正规开发一般要经历那几个阶段?答:一个油田的正规开发一般要经历以下三个阶段:(1)开发前的准备阶段:包括详探、开发试验等。

(2)开发设计和投产:包括油层研究和评价,全面部署开发井、制定射孔方案、注采方案和实施。

(3)开发方案的调整和完善。

2.合理的油田开发步骤通常包括那几个方面?答:合理的油田开发步骤通常包括以下几个方面:1.基础井网的布署。

2.确定生产井网和射孔方案。

3.编制注采方案。

3.油田开发方案的编制一般可分为那几个大的步骤?答:油田开发方案的编制一般可分为以下几个大的步骤:1、油气藏描述2、油气藏工程研究3、采油工程研究4、油田地面工程研究5、油田开发方案的经济评价6、油田开发方案的综合评价与优选。

4.论述油气田开发设计的特殊性。

答:一切工程实施之前,都有前期工程,要求有周密的设计。

有些工程在正式设计前还应有可行性研究。

对于油气田开发来说,也不例外,但又有其不同的特点。

(1)油藏的认识不是短时间一次完成的,需经历长期的由粗到细、由浅入深、由表及里的认识过程。

(2)油气田是流体的矿藏,凡是有联系的油藏矿体,必须视作统一的整体来开发,不能像固体矿藏那样,可以简单地分隔,独立地开发,而不影响相邻固体矿藏的蕴藏条件及邻近地段的含矿比。

(3)必须充分重视和发挥每口井的双重作用——生产与信息的效能,这是开发工作者时刻应该研究及考虑的着眼点。

(4)油田开发工程是知识密集、技术密集、资金密集的工业。

油气田地域辽阔,地面地下条件复杂、多样;各种井网、管网、集输系统星罗棋布;加之存在着多种因素的影响和干扰,使得油田开发工程必然是个知识密集、技术密集、资金密集的工业,是个综合运用多学科的巨大系统工程。

5.简述油藏开发设计的原则。

答:油藏开发设计的原则包含以下几个方面:(一)规定采油速度和稳产期限(二)规定开采方式和注水方式(三)确定开发层系(四)确定开发步骤6.油田开发设计的主要步骤。

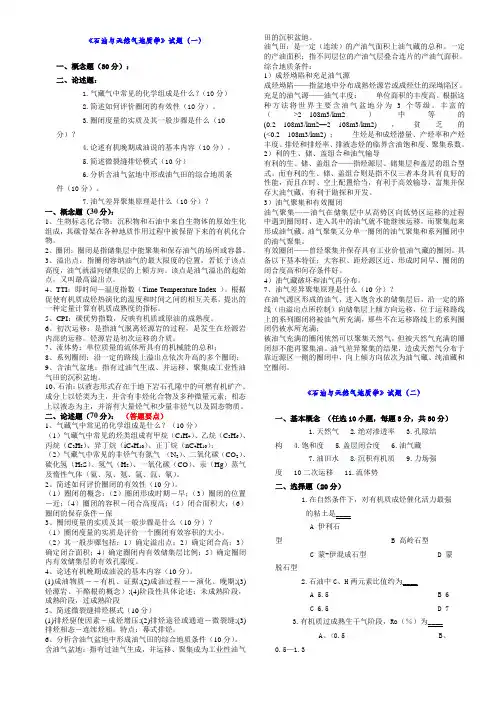

《石油与天然气地质学》试题(一)一、概念题(30分):二、论述题:1.气藏气中常见的化学组成是什么?(10分)2.简述如何评价圈闭的有效性(10分)。

3.圈闭度量的实质及其一般步骤是什么(10分)?4.论述有机晚期成油说的基本内容(10分)。

5.简述微裂缝排烃模式(10分)6.分析含油气盆地中形成油气田的综合地质条件(10分)。

7.油气差异聚集原理是什么(10分)?一、概念题(30分):1、生物标志化合物:沉积物和石油中来自生物体的原始生化组成,其碳骨架在各种地质作用过程中被保留下来的有机化合物。

2、圈闭:圈闭是指储集层中能聚集和保存油气的场所或容器。

3、溢出点:指圈闭容纳油气的最大限度的位置,若低于该点高度,油气就溢向储集层的上倾方向。

该点是油气溢出的起始点,又叫最高溢出点。

4、TTI:即时间—温度指数(Time Temperature Index )。

根据促使有机质成烃热演化的温度和时间之间的相互关系,提出的一种定量计算有机质成熟度的指标。

5、CPI:碳优势指数,反映有机质或原油的成熟度。

6、初次运移:是指油气脱离烃源岩的过程,是发生在烃源岩内部的运移,烃源岩是初次运移的介质。

7、流体势:单位质量的流体所具有的机械能的总和;8、系列圈闭:沿一定的路线上溢出点依次升高的多个圈闭;9、含油气盆地:指有过油气生成、并运移、聚集成工业性油气田的沉积盆地。

10、石油:以液态形式存在于地下岩石孔隙中的可燃有机矿产。

成分上以烃类为主,并含有非烃化合物及多种微量元素;相态上以液态为主,并溶有大量烃气和少量非烃气以及固态物质。

二、论述题(70分):(答题要点)1、气藏气中常见的化学组成是什么?(10分)(1)气藏气中常见的烃类组成有甲烷(C1H4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、异丁烷(iC4H10)、正丁烷(nC4H10);(2)气藏气中常见的非烃气有氮气(N2)、二氧化碳(CO2)、硫化氢(H2S)、氢气(H2)、一氧化碳(CO)、汞(Hg)蒸气及惰性气体(氦、氖、氪、氩、氙、氡)。

油(气)藏工程(高起专)阶段性作业1一、填空题1. ___(1)___ 就是注水井在油藏中所处的部位注水井与生产井之间的排列关系。

(5分)(1). 参考答案: 注水方式2. ___(2)___ 油水前缘后面不存在含水饱和度的梯度,只剩下了不能运动的残余油,油井从已被水淹部分采出的是水。

(5分)5. ___(5)___ 的主要类型有层系调整、井网调整、驱动方式调整、工作制度调整和采油工艺调整。

(5分)(1). 参考答案: 开发调整6. ___(6)___ 在一个水驱油藏内,从注水端到采油端之间,含水饱和度的分布是不连续的,饱和度突变处称为油水前缘。

(5分)二、判断题1. 在湖泊沉积环境中,深湖和半深湖相是最有利的生油相带。

(6分)正确错误参考答案:正确2. 一般地,压力接近常压时,天然气的粘度随温度降低、分子量增大而减小。

(6分)正确错误参考答案:正确3. 一个构造的起伏高度就是它的闭合高度。

(6分)正确错误参考答案:错误4. 当钻遇到油层时,钻井液的相对密度降低,粘度升高,切力略增。

正确错误参考答案:错误5. 泥质烃源岩包括灰黑色泥岩、灰绿色泥岩和紫红色泥岩。

(6分)正确错误参考答案:错误三、单选题1. 采油速度是指(6分) (A) 年产油量与累积产油量之比(B) 年产油量与地质储量之比(C) 年产液量与累积产油量之比(D) 年产液量与地质储量之比参考答案:B2. 在油田在开发过程中,油藏内部诸多的变化状况称为_______。

(5分)(A) 开发方案(B) 油田开发(C) 凝析气藏(D) 油田动态参考答案:D3. 关于采出程度,以下说法正确的是(6分)(A) 累积产油量与动用储量的比值(B) 累积产油量与可采储量的比值(C) 累积产油量与地质储量的比值(D) 累积产油量与勘探储量的比值参考答案:C四、多选题1. 容积法计算石油储量需要含油面积、_、_和_、原油体积系数、原油密度和_等参数.(6分)(A) 有效厚度(B) 有效孔隙度(C) 原始含油饱和度 (D) 采收率参考答案:A,B,C,D2. 油气田地质剖面图是沿某一方向切开的垂直断面图,它可以反映地下_____、等地质特征.(6分)(A) 生(B) 储(C) 盖(D) 圈参考答案:A,B,C,D3. 储集层之所以能够储集和产出油气,其原因在于具备_____和_____两个基本特性。

第一章成藏地质学的研究内容和方法1、油气成藏地质学的概念油气成藏地质学是石油地质学的核心,是石油地质学中研究油气藏成藏的动力、成藏时间、成藏过程及油气分布规律的一门分支学科。

油气成藏包括油气藏静态特征描述和油气成藏机理和成藏过程动态分析。

①油气藏静态特征描述主要从油气藏类型、生储盖层、流体性质和温压等方面描述油气藏特征。

②油气成藏机理和成藏过程分析主要用各种分析方法(如流体历史分析法)研究油气成藏期次与成藏过程,包括油气的生成、运移、聚集以及保存和破坏各个环节。

2、成藏地质学的研究内容。

⑴成藏要素或成藏条件的研究:包括生、储、盖、圈等基本成藏要素的研究和评价,重点是诸成藏要素耦合关系或配置关系的研究,目的为区域评价提供依据。

⑵成藏年代学研究:主要是采用定性与定量研究相结合的现代成藏年代学实验分析技术与地质综合分析方法,尽可能精确地确定油气藏形成的地质时间,恢复油气藏的形成演化历史。

⑶成藏地球化学研究:采用地球化学分析方法,利用各种油气地球化学信息,研究油气运移的时间(成藏年代学)和方向(运移地球化学),分析油气藏的非均质性及其成因。

⑷成藏动力学研究:重点研究油气运移聚集的动力学特点,划分成藏动力学系统,恢复成藏过程,重建成藏历史,搞清成藏机理,建立成藏模式。

⑸油气藏分布规律及评价预测:这是成藏地质学研究的最终目的,它是在前述几方面研究的基础上,分析油气藏的形成和分布规律,进行资源评价和油气田分布预测,从而为勘探部署提供依据。

3、成藏地质学的研究方法。

⑴石油地质综合研究方法:①最大限度地获去资料,以得到尽可能丰富的地质信息。

②信息分类与分析——变杂乱为有序,去伪存真,突出主要矛盾。

③确定成藏时间,分析成藏机理,建立成藏模式,总结分布规律。

④评价勘探潜力,进行区带评价,预测有利目标。

⑵先进的实验分析技术:①成藏地球化学分析技术:岩石热解法、棒色谱法、含氮化合物分析技术;②成藏年代学分析技术:流体包裹体分析方法、自生粘土矿物同位素测试技术、有机岩石学方法;③成藏动力学模拟实验技术:物理模拟、数学模拟。

油气成藏地质学的内涵及其在石油地质学中的定位

赵靖舟;张春林;曹青;高乐

【期刊名称】《石油与天然气地质》

【年(卷),期】2007(028)002

【摘要】油气成藏地质学是石油地质学的核心,是石油地质学中研究油气藏形成和分布规律的一门分支学科.其研究内容包括油气藏形成的基本要素或条件、成藏年代学、成藏地球化学、成藏动力学以及油气藏形成和分布的规律等.当前,石油地质学已由成盆、成烃研究阶段进入了以研究成藏为主的阶段,明确油气成藏地质学的内涵及定位将有助于推动石油地质学的发展.

【总页数】5页(P139-142,180)

【作者】赵靖舟;张春林;曹青;高乐

【作者单位】西安石油大学,油气资源学院,陕西,西安,710065;西安石油大学,油气资源学院,陕西,西安,710065;西安石油大学,油气资源学院,陕西,西安,710065;西安石油大学,油气资源学院,陕西,西安,710065

【正文语种】中文

【中图分类】TE122.3

【相关文献】

1.石油地质学与环境地质学结合,创建能源发展多元化新时代(为庆祝《新疆石油地质》创刊30周年而作) [J], 李德生;李伯华

2.驰骋瀚海圆油梦一蓑烟雨任平生——记中国石油地质学家康玉柱 [J], 张宇

3.石油地质学与环境地质学的结合研究 [J], 王彬

4.为什么石油资源分布贫富会如此悬殊——访石油地质学家、西北大学地质学系刘池阳教授 [J], 王大锐

5.中国石油地质学新理论——盆地油气成藏动力学 [J], 李大荣

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

现代油气成藏理论作业第一部分石油地质理论新进展及其在拓展勘探领域中的意义一、富油气凹陷“满凹含油论”及意义1. “满凹含油论”的概念及内涵“满凹含油”是指在富油气凹陷内,优质烃源灶提供了丰富的油气资源。

同时,陆相沉积多水系与频繁的湖盆振荡,导致湖水大面积收缩与扩张,使砂体与烃源岩不仅间互,而且大面积接触。

从而使各类储集体有最大的成藏机会,而其含油范围超出二级构造带,并在斜坡区与凹陷深部位都有油气成藏和分布,呈现整个凹陷都含油的局面。

“满凹含油论”的提出是对以陆相生油论、源控论及复式油气聚集带理论为核心的陆相石油地质理论的丰富和发展。

基于陆相生油理论在我国陆相沉积盆地油气勘探取得了重大突破,发现了一系列油气田;基于“源控论”得出“定凹选带”找油的认识;基于复式油气聚集带理论,总结了断陷、坳陷盆地油气分布规律,并以二级构造带划分及评价为核心,有效地指导了勘探实践。

近年来,随着勘探的深入,尤其是一系列岩性地层油气藏的发现,人们开始注意到,陆相沉积盆地中油气藏分布不仅局限于正向二级构造带,有很多油气藏在斜坡部位甚至是向斜中心部位均有分布。

结合“富油气凹陷”概念及其油气藏分布特征,富油气凹陷“满凹含油论”的提出,旨在强调在陆相沉积盆地富油气凹陷中,油气分布已经超越了二级构造带的范围,在斜坡区和凹陷深部位都有油气藏形成,整个凹陷都呈现含油局面,可以实现满凹勘探。

此外,“满凹含油论”除强调富油气凹陷到处可能都有油气外,也强调油气聚集的丰度和品位有较大的变化,并非说所有的油气聚集都有经济效益。

近几年对岩性地层油气藏油气富集特征的研究发现,在呈席状砂体中,主砂带、裂缝发育带以及与鼻状构造背景配位的各类储集体,可使大面积低丰度聚集的岩性地层油气藏“贫中有富”,国外称之为“甜点”。

2. 满凹含油的形成条件富油气凹陷有效烃源岩岩规模大,占凹陷总面积的50%以上,生烃和排烃总量都很大,可提供丰富的油气资源。

在富油气凹陷内,来自湖盆四周水系与湖盆多旋回振荡,使砂体与烃源岩大面积接触并频繁间互,因而不仅有利于排烃,而且也为各类砂体接受油气成藏创造了很好条件,这是富油气凹陷满凹含油的物质基础。

作业五油气藏形成钻井揭示某含油气盆地发育的地层见表1,W1、W2、W3三口井发现4个油气藏,其中W1井有油气藏A和B,W2井为油气藏C,W3井为油气藏D,三口井的钻井分层数据(表2),A、B、C、D四个油气藏的顶面埋深分别是2950m、2300m、1700m 和850m。

该盆地的断裂主要发育在膏盐层以下地层,少数断裂断穿三叠系、侏罗系和白垩系下部地层,其中W3油藏发育一条较大的断层,断穿T、J、K地层,研究表明断层形成于早第三纪。

W1井油气藏B的饱和压力18.0Mpa,油气藏A的饱和压力20.0Mpa,W2井油气藏C的饱和压力12.5Mpa。

油层D的原油为稠油。

根据上述资料,分析下列问题?表1 某含油气盆地地层表2某含油气盆地钻井分层数据1、盆地可能的烃源岩层、储集层、盖层有哪几套?答:可能的烃源岩层为:J1灰黑色泥岩、T2湖湘暗色泥岩。

可能的储集层为:T1三角洲和河流相砂体,T3下部砂体,J2砂岩,J3、K、E、薄层砂。

可能的盖层为:T2泥岩,T3顶部的膏盐层,J1泥岩,J3、K、E、N-Q的杂色泥岩。

2、盆地有哪几套生储盖组合?分析可能的生储盖组合的类型?答:盆地的生储盖组合有如下几套:T1-T2顶生式:T2湖湘暗色泥岩为生油层和盖层,T1为储层。

油气生成后运移到T1中保存,T2作为盖层封存机理为烃浓度和物性封闭,封存条件较好。

T2-T3正常式:T2为生油层,T3下部砂岩为储集层、上部膏盐层为盖层。

膏盐的封闭效果很好。

J1-J2-J3正常式:J1为生油层,J2为储层,J3及以上地层为盖层。

K侧变式:砂岩透镜体,盖层为K层泥岩。

生油层为T2或J1层。

他们生成的油气通过断层向上运移。

3、分析A、B、C、D四个油气藏的成藏时间?答:根据饱和压力可知,油藏形成的先后顺序为:A—B—C,由于D是最后通过断层聚集形成的。

饱和压力越大形成时间越早。

4、分析D油藏的运移通道,为何D油藏是稠油?答:油藏D的运移通道为断穿T、J、K的断层。

第一章研究内容1、油气成藏地质学的内涵及其在石油地质学中的位置答:成藏研究涵盖的内容很多,包括基本的成藏条件或要素、成藏年代、成藏动力(运聚动力)、油气藏分布规律或富集规律等。

赵靖舟将从事油气藏形成与分布方面的研究称为“油气成藏地质学”(简称成藏地质学),认为它应是石油地质学中与石油构造地质学、有机地球化学、储层地质学、开发地质学等相并列的一门独立的分支学科。

2、成藏地质学的研究内容答:成藏地质学的研究内容包括静态的成藏要素、动态的成藏作用和最终的成藏结果,涉及生、运、聚、保等影响油气藏形成和分布的各个方面,但重点是运、聚、保。

其主要研究内容有以下5个方面:1)成藏要素或成藏条件的研究。

包括生、储、盖、圈等基本成藏要素的研究和评价,重点是诸成藏要素耦合关系或配置关系的研究,目的为区域评价提供依据。

2)成藏年代学研究。

主要是采用定性与定量研究相结合的现代成藏年代学实验分析技术与地质综合分析方法,尽可能精确地确定油气藏形成的地质时间,恢复油气藏的形成演化历史。

3)成藏地球化学研究。

采用地球化学分析方法,利用各种油气地球化学信息,研究油气运移的时间(成藏年代学)和方向(运移地球化学),分析油气藏的非均质性及其成因。

4)成藏动力学研究。

重点研究油气运移聚集的动力学特点,划分成藏动力学系统,恢复成藏过程,重建成藏历史,搞清成藏机理,建立成藏模式。

5)油气藏分布规律及评价预测。

这是成藏地质学研究的最终目的,它是在前述几方面研究的基础上,分析油气藏的形成和分布规律,进行资源评价和油气田分布预测,从而为勘探部署提供依据。

在盆地早期评价和勘探阶段:成藏地质学研究的重点是基本成藏条件的评价研究与含油气系统划分。

在含油气系统评价和勘探阶段:成藏研究的重点是运聚动力学、输导体系的研究、成藏动力系统划分、已发现油气藏成藏机理和成藏模式研究,以及油气富集规律的研究。

在成藏动力系统的评价和勘探阶段:成藏地质学的研究重点油气藏成藏机理和成藏模式研究以及油气富集规律的研究等。

3、成藏地质学的研究方法1)最大限度地获去资料,以得到尽可能丰富的地质信息。

2)信息分类与分析——变杂乱为有序,去伪存真,突出主要矛盾。

3)确定成藏时间,分析成藏机理,建立成藏模式,总结分布规律。

4)评价勘探潜力,进行区带评价,预测有利目标。

高素质的石油地质科学地质工作者须备的基本素质:①1知识+4种能力+2种意识②扎实的背景知识③细致的观察能力④全面准确的信息识别能力丰富的想象力⑤周密的综合分析和判断能力⑥强烈的创造意识⑦强烈的找油意识第二章油气成藏地球化学成藏地球化学研究内容1)油藏中流体和矿物的相互作用2)油藏流体的非均质性及其形成机理3)探索油气运移、充注、聚集历史与成藏机制研究方法1)油气地球化学分析(包括NSO化合物和高分子量化合物分析);2)岩心抽提物分析;3)流体包裹体分析。

1、试述油藏流体的非均质性及其成因油气的充注过程:石油首先进入具有最低孔隙排烃压力的高孔高渗层中;随着更多石油的注入,浮力增大,致使石油向较小的孔隙注入,并把残余地层水排出。

由此,造成油藏形成时存在着纵向和横向上的差异性和非均质性。

油藏内流体的非均质性表现主要表现在:原油物性、油气比、族组成、同位素组成、分子组成在油藏内部的变化。

其成因主要是:⑴同源不同期原油的运移作用⑵水解作用和生物降解作用⑶重力作用和焦油席的形成⑷原油的热蚀变作用⑸流体-岩石相互作用⑹油气运移过程中的分馏作用2、分析油藏内流体的混合作用1)密度驱动混合作用地下烃类因密度差异而处于不稳定状态,产生流体对流混合现象。

2)扩散作用油气向油藏充注时,由于原始化学组分的非均质性而产生分子扩散作用,这种作用导致物质重新分配,清除侧向上的浓度梯度,建立垂向上由重力分异而形成的浓度梯度。

3)热对流混合作用由于地温梯度变化导致流体发生热对流。

3、简述确定油气层及油气水界面的地球化学方法运用岩石热解、棒色谱、气相色谱、质谱等分析技术,通过分析储层岩心和岩屑中残余油的变化,可以确定油气层的分布以及油气水界面的位置。

1)运用棒色谱法确定含油带与贫油带2)运用岩石热解方法(ROCR-Eval)和溴分析方法确定油气水界面3)利用流体包裹体确定油气水界面和古油气水界面的识别储层中油包裹体丰度反映了地质历史过程中古油藏的含油饱和度。

因此我们可以利用GOI 指标(含油包裹体矿物颗粒数目占总矿物颗粒数的百分比)和QGF分析(颗粒荧光定量分析技术)来判别储层的含油饱和度、油水界以及油气运移的通道。

4、试述运移过程中石油组分的分馏作用1)族组成⑴泥(页)岩烃/非烃低,砂岩烃/非烃高;⑵泥页岩非烃较多,砂岩非烃较少(运移强)⑶运移方向上,距离增加,烃/非烃逐渐增大;⑷砂岩层内上、下界面附近,烃/非烃较高(与页岩排烃有关)。

不同组分运移的相对难易顺序为:①烃类化合物较易,非烃、沥青质较难;②饱和烃较易,芳烃较难;③低环数芳烃较易,多环数芳烃较难。

2)不同碳数的烃类(1)主要含油段位于生油门限之上,说明烃类由下向上纵向运移;(2)C6~C9,C10~C14轻质烃、高浓度异常的样品,上、中、下三个含油带都存在;(3)C25~C35高异常样品只存在下部含油带,说明低分子量烃类较高分子量烃更易运移,同时说明轻质烃纵向运移失去一部分轻质烃。

3)正构烷烃和异戊二烯型烃一般来说,随运移距离增加,低分子正烷烃的丰度具有较明显增大,且高比重原油的分馏作用较低比重原油更显著。

4)甾烷和萜烷类化合物(1)甾烷和萜烷是高分子量的多环烷烃。

运移能力不及正烷烃。

(2)在不同环数的萜烷类化合物之间,低环数萜烷比高环数萜烷运移能力强。

(3)不同立体异构体运移能力有差别。

5)稳定性碳同位素随运移距离加长,饱和烃δ13C值降低,原油也同样降低,但石油变化较复杂。

总规律是:高极性组份运移较慢,低极性组分运移较快;芳烃较慢,饱和烃较快;高分子烃较慢,低分子烃较快。

根本原因:与岩石吸付,烃类分子大小有关。

5、试述初次运移的地球化学示踪特征1)烷烃含量突然减少一般来说,在纵向剖面上,受沉积环境控制,有机质成分和性质在一定范围内变化较小,含烃量的变化基本上取决于深度,也就是取决于热演化程度。

地层中的烃含量在大量生烃阶段,正常的趋势应当是:随埋深的增加而增加。

但在到一定深度段往下,若烷烃含量突然减少,这一现象最合理的解释就是初次运移的结果,同时,非烃和沥青质也突然减少,说明它们和烷烃一起运移。

常用的指标有:①“A”、总烃、“A”/有机碳、总烃/有机碳:在成熟烃源岩中其含量或比值应保持不变,发生初次运移的深度段其含量或比值应降低,运移的规模越大,递减量也越大。

②利用Pr/nC19和Ph/nC20、nC-21/nC+22、(nC21+nC22)/(nC28+nC29)来表示运移。

一般正构烷烃分子越小,越易运移或运移距离越远。

因此,发生运移的深度段这些比值降低。

③利用热解色谱S1,S1/(S1+S2)指示运移一般热解色谱蒸发烃量( S1 )与总烃含量相当,在未发生运移的部位保持稳定。

在运移的深度段上其含量或比值下降,可视为运移。

2)分异作用、含烃量向边部递减(1)研究正烷烃在排烃过程中的分异作用低碳数正烷烃优先排出,厚层泥岩中部呈双峰型,边部后峰型,砂岩前峰型。

(2)研究生油岩含烃量(泥岩中部→边部→紧邻砂岩的顶底)在成熟阶段没有不排烃的烃源岩,在不同的部位上只有排烃多少和快慢的差别。

排烃在由烃源中部到边部呈连续状,只是由于边部排烃速度比中部的补给速度大,才形成含烃量向边部递减。

也正是含烃量有差异,才进一步说明烃源岩中部也并非没有烃类排出。

(3)Ⅲ型与Ⅱ型正烷烃相对排烃率差别研究发现Ⅲ型正烷烃排出率随碳数的增加而迅速递减,分异效应明显。

Ⅱ型变化不大,说明不同类型烃源岩,排烃机理和运移不同。

Ⅲ型以产气为主,少量的油溶于气中运移,因此溶解度大的低碳数烷烃优先排出,分异现象明显。

Ⅱ型以生油为主,少量气溶于油中整体运移,几乎无分异效应。

6、试述石油二次运移的地球化学示踪特征1)原油组分和性质变化随运移距离增大:非烃化合物含量相对减少高分子烃类化合物含量及芳烃含量相对减少造成沿运移方向主峰碳降低,轻重比值增加;轻重芳烃比值增大δ13C/12C变轻甾烷中αββ比ααα易运移,重排甾烷比规则甾烷易运移低环数萜烷比高环数萜烷易运移2)含氮化合物变化原油中的含氮化合物具有中性吡咯结构对于碱性吡啶形式的优势。

碱性(吡啶)物质比中性(吡咯)物质受到更强烈的吸附。

在吡咯型化合物中,咔唑、苯并咔唑、二苯并咔唑发生明显的运移分馏作用,原油中相对富集咔唑,而源岩相对富集苯并咔唑。

咔唑异构体的分异作用:原油中相对富集氮遮蔽异构体,源岩中相对富集氮暴露异构体。

3)成熟度最高的原油最靠近原油充注点7、试述天然气二次运移的地球化学示踪特征1)组分变化干燥系数或甲烷含量:一般随运移距离而增大;iC4/nC4:一般随运移距离而增大;ΔR3:一般随运移距离而增大;N2含量:一般随运移距离而增大;2)成熟度梯度一般随运移距离而降低。

3)同位素组成一般随运移距离而降低。

第三章成藏年代学1、简述圈闭形成时间法、生排烃史法确定油气藏形成时间的原理和特点,并举例说明。

圈闭形成时间法:是成藏年代学研究的传统方法之一。

该方法虽然简便易行,但一般只能给出大致的成藏时间范围或者成藏的最早时间,而无法确定具体的成藏年代。

而且,研究的对象也并不是油气藏本身,而是基于圈闭发育史对成藏时间的外推,因而属间接的成藏期研究方法。

圈闭形成时间法主要取决于地层分层的可靠性以及剥蚀量恢复的准确性。

对于经历过强烈抬升剥蚀的圈闭而言,剥蚀量恢复是准确确定成藏时间的关键。

生排烃史法研究的对象也并不是油气藏本身,而是基于烃源岩热演化史对成藏时间的外推,因而同样属间接的成藏期研究方法。

其确定成藏时间的准确性主要取决于埋藏史和热史的恢复。

但对于构造演化史比较复杂、经历了多期构造运动的盆地而言,准确的埋藏史和热史恢复往往比较困难,因而在运用生烃史法确定这类盆地油气藏的形成时间时,尚需与其它方法相结合。

2、简述露点压力/饱和压力法确定油气藏形成时间的原理和特点,并举例说明。

饱和压力/露点压力法也是一种传统的成藏年代学研究方法。

依据——原油或凝析气自源岩中生成排出后,就饱含天然气或轻质油,以后运移至合适的圈闭而聚集成藏;此时,原油或凝析气的溶解作用在当时的地层温压条件下达到饱和状态。

所以,其饱和压力反映了形成时的温度和压力条件。

故可以根据现今油藏的饱和压力或凝析气藏的露点压力推算出其形成时的埋藏深度,其对应的地层时代就是油气藏的形成时间。

适用条件——仅适用于构造相对稳定、充注期次单一的单旋回盆地,且油气藏无压力异常。

而对于叠合盆地而言,由饱和压力/露点压力法确定的成藏时间则带有很大的不确定性。