第19课资本的全球扩张与帝国主义瓜分世界.

- 格式:doc

- 大小:51.00 KB

- 文档页数:7

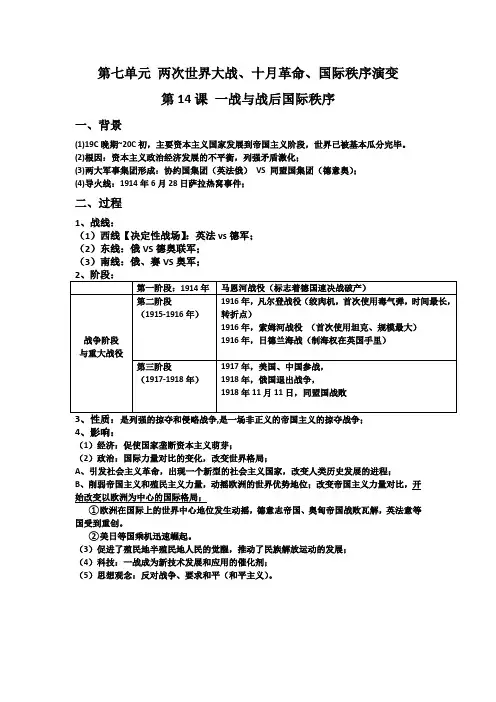

第七单元两次世界大战、十月革命、国际秩序演变第14课一战与战后国际秩序一、背景(1)19C晚期~20C初,主要资本主义国家发展到帝国主义阶段,世界已被基本瓜分完毕。

(2)根因:资本主义政治经济发展的不平衡,列强矛盾激化;(3)两大军事集团形成:协约国集团(英法俄)VS 同盟国集团(德意奥);(4)导火线:1914年6月28日萨拉热窝事件;二、过程1、战线:(1)西线【决定性战场】:英法vs德军;(2)东线:俄VS德奥联军;(3)南线:俄、赛VS奥军;2、阶段:第一阶段:1914年马恩河战役(标志着德国速决战破产)战争阶段与重大战役第二阶段(1915-1916年)1916年,凡尔登战役(绞肉机,首次使用毒气弹,时间最长,转折点)1916年,索姆河战役(首次使用坦克、规模最大)1916年,日德兰海战(制海权在英国手里)第三阶段(1917-1918年)1917年,美国、中国参战,1918年,俄国退出战争,1918年11月11日,同盟国战败是列强的掠夺和侵略战争,是一场非正义的帝国主义的掠夺战争;4、影响:(1)经济:促使国家垄断资本主义萌芽;(2)政治:国际力量对比的变化,改变世界格局;A、引发社会主义革命,出现一个新型的社会主义国家,改变人类历史发展的进程;B、削弱帝国主义和殖民主义力量,动摇欧洲的世界优势地位;改变帝国主义力量对比,开始改变以欧洲为中心的国际格局;①欧洲在国际上的世界中心地位发生动摇,德意志帝国、奥匈帝国战败瓦解,英法意等国受到重创。

②美日等国乘机迅速崛起。

(3)促进了殖民地半殖民地人民的觉醒,推动了民族解放运动的发展;(4)科技:一战成为新技术发展和应用的催化剂;(5)思想观念:反对战争、要求和平(和平主义)。

三、战后国际秩序1、凡尔赛——华盛顿体系(1)定义:战胜国在1919年和1921-1922年分别召开巴黎和会与华盛顿会议,缔结以《凡尔赛条约》和《九国公约》为代表的系列国际条约,全球范围内建立的帝国主义的国际新秩序。

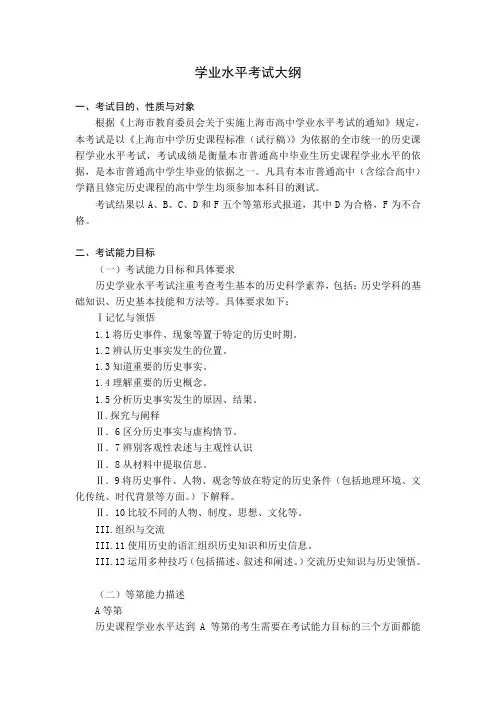

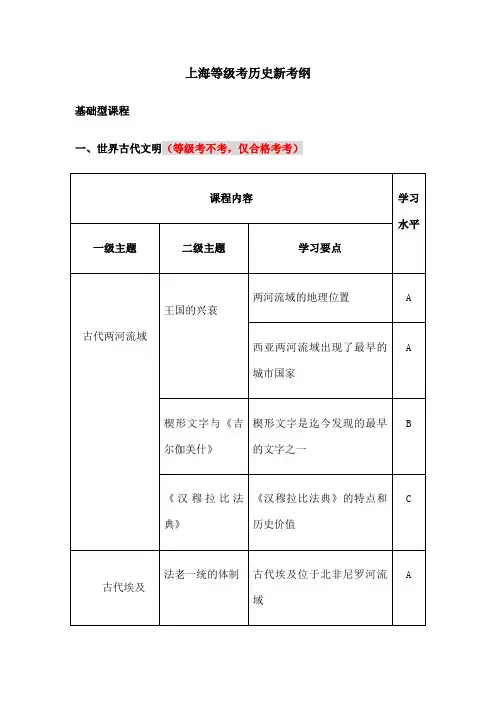

学业水平考试大纲一、考试目的、性质与对象根据《上海市教育委员会关于实施上海市高中学业水平考试的通知》规定,本考试是以《上海市中学历史课程标准(试行稿)》为依据的全市统一的历史课程学业水平考试,考试成绩是衡量本市普通高中毕业生历史课程学业水平的依据,是本市普通高中学生毕业的依据之一。

凡具有本市普通高中(含综合高中)学籍且修完历史课程的高中学生均须参加本科目的测试。

考试结果以A、B、C、D和F五个等第形式报道,其中D为合格,F为不合格。

二、考试能力目标(一)考试能力目标和具体要求历史学业水平考试注重考查考生基本的历史科学素养,包括:历史学科的基础知识、历史基本技能和方法等。

具体要求如下:Ⅰ记忆与领悟1.1将历史事件、现象等置于特定的历史时期。

1.2辨认历史事实发生的位置。

1.3知道重要的历史事实。

1.4理解重要的历史概念。

1.5分析历史事实发生的原因、结果。

Ⅱ.探究与阐释Ⅱ.6区分历史事实与虚构情节。

Ⅱ.7辨别客观性表述与主观性认识Ⅱ.8从材料中提取信息。

Ⅱ.9将历史事件、人物、观念等放在特定的历史条件(包括地理环境、文化传统、时代背景等方面。

)下解释。

Ⅱ.10比较不同的人物、制度、思想、文化等。

III.组织与交流III.11使用历史的语汇组织历史知识和历史信息。

III.12运用多种技巧(包括描述、叙述和阐述。

)交流历史知识与历史领悟。

(二)等第能力描述A等第历史课程学业水平达到A等第的考生需要在考试能力目标的三个方面都能全面地达到考核要求。

具体能力要求如下:(l)学生能够准确地将历史事件、现象等置于特定的历史时期。

(2)学生能够准确地辨认出历史事实发生的位置。

(3)学生能够全面地了解重要的历史事实。

(4)学生能够准确地理解重要的历史概念。

(5)学生能够深入地分析历史事实发生的原因、结果。

(6)学生能够准确地区分历史事实与虚构情节。

(7)学生能够准确地辨别客观性表述与主观性认识。

(8)学生能够完整、准确地从材料中提取信息。

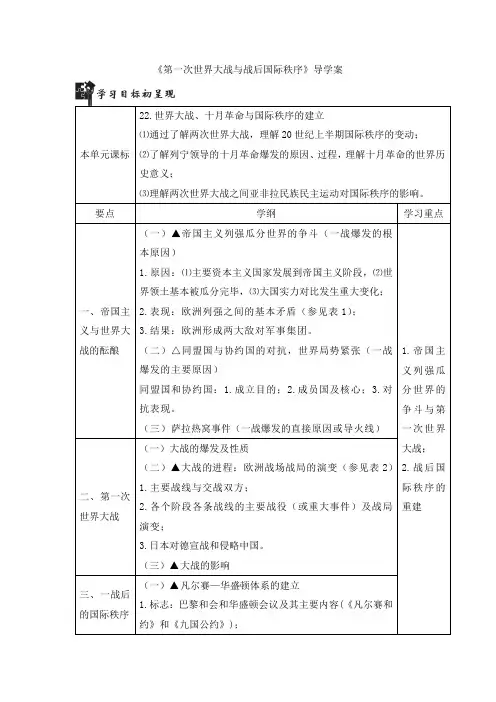

《第一次世界大战与战后国际秩序》导学案本单元课标22.世界大战、十月革命与国际秩序的建立⑴通过了解两次世界大战,理解20世纪上半期国际秩序的变动;⑵了解列宁领导的十月革命爆发的原因、过程,理解十月革命的世界历史意义;⑶理解两次世界大战之间亚非拉民族民主运动对国际秩序的影响。

要点学纲学习重点一、帝国主义与世界大战的酝酿(一)▲帝国主义列强瓜分世界的争斗(一战爆发的根本原因)1.原因:⑴主要资本主义国家发展到帝国主义阶段,⑵世界领土基本被瓜分完毕,⑶大国实力对比发生重大变化;2.表现:欧洲列强之间的基本矛盾(参见表1);3.结果:欧洲形成两大敌对军事集团。

(二)△同盟国与协约国的对抗,世界局势紧张(一战爆发的主要原因)同盟国和协约国:1.成立目的;2.成员国及核心;3.对抗表现。

(三)萨拉热窝事件(一战爆发的直接原因或导火线)1.帝国主义列强瓜分世界的争斗与第一次世界大战;2.战后国际秩序的重建二、第一次世界大战(一)大战的爆发及性质(二)▲大战的进程:欧洲战场战局的演变(参见表2)1.主要战线与交战双方;2.各个阶段各条战线的主要战役(或重大事件)及战局演变;3.日本对德宣战和侵略中国。

(三)▲大战的影响三、一战后的国际秩序(一)▲凡尔赛—华盛顿体系的建立1.标志:巴黎和会和华盛顿会议及其主要内容(《凡尔赛和约》和《九国公约》);2.特点(⑴战胜国以强权政治原则建立新秩序,⑵一定程度上承认了民族自决,⑶作为战胜国的中国受到不公正待遇);3.影响:(⑴在全球范围内建立了帝国主义的国际新秩序,⑵同时,也为新的国际冲突埋下祸根)。

(二)△国际联盟1.地位;2.成立宗旨和形成决议的原则;3.实质;4.认识评价一、第一次世界大战爆发背景——帝国主义与世界大战的酝酿(一)19世纪末20世纪初,帝国主义列强瓜分世界的争斗,是第一次世界大战的根源。

导致帝国主义列强之间争斗的原因是:⑴主要资本主义国家发展到帝国主义阶段;⑵它们竞相奉行帝国主义政策→掀起了新的瓜分世界的狂潮→亚洲诸国很快沦为殖民地半殖民地,非洲几乎被瓜分殆尽;⑶帝国主义各国经济政治发展不平衡→大国实力对比发生重大变化。

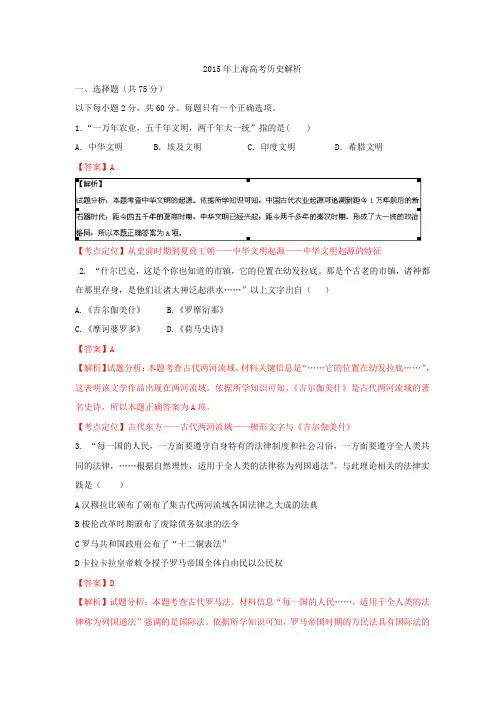

2015年上海高考历史解析一、选择题(共75分)以下每小题2分,共60分。

每题只有一个正确选项。

1.“一万年农业,五千年文明,两千年大一统”指的是( )A.中华文明 B.埃及文明C.印度文明 D.希腊文明【答案】A【考点定位】从史前时期到夏商王朝——中华文明起源——中华文明起源的特征2. “什尔巴克,这是个你也知道的市镇,它的位置在幼发拉底。

那是个古老的市镇,诸神都在那里存身,是他们让诸大神泛起洪水……”以上文字出自()A.《吉尔伽美什》B.《罗摩衍那》C.《摩诃婆罗多》D.《荷马史诗》【答案】A【解析】试题分析:本题考查古代两河流域。

材料关键信息是“……它的位置在幼发拉底……”,这表明该文学作品出现在两河流域。

依据所学知识可知,《吉尔伽美什》是古代两河流域的著名史诗,所以本题正确答案为A项。

【考点定位】古代东方——古代两河流域——楔形文字与《吉尔伽美什》3. “每一国的人民,一方面要遵守自身特有的法律制度和社会习俗,一方面要遵守全人类共同的法律,……根据自然理性,适用于全人类的法律称为列国通法”。

与此理论相关的法律实践是()A汉穆拉比颁布了颁布了集古代两河流域各国法律之大成的法典B梭伦改革时期颁布了废除债务奴隶的法令C罗马共和国政府公布了“十二铜表法”D卡拉卡拉皇帝敕令授予罗马帝国全体自由民以公民权【答案】D【解析】试题分析:本题考查古代罗马法。

材料信息“每一国的人民……,适用于全人类的法律称为列国通法”强调的是国际法。

依据所学知识可知,罗马帝国时期的万民法具有国际法的特征,所以本题正确答案为D项。

【考点定位】古代希腊罗马——罗马法体系——“公民法”与“万民法”4. 在中央集权体制初创的秦朝,选用啬夫的是()A太尉 B皇帝C郡守、县令 D丞相【答案】C【考点定位】从周王朝到秦帝国的崛起——大一统中央集权国家的形成——皇帝与中央集权体制5. 公元前202年汉朝建立。

这一年处在()A公元前2世纪初 B公元前2世纪末C公元前3世纪初 D公元前3世纪末【答案】D【考点定位】从周王朝到秦帝国的崛起——秦末农民起义——西汉的建立6、“井田之变,豪人货殖,馆舍布于州郡,田亩连于方国。

八国联军侵华与辛丑条约第8课八国联军侵华与《辛丑条约》教案知识结构:概念诠释:1.瓜分中国的狂潮的世界背景19世纪末20世纪初,随着资本主义向帝国主义阶段过渡,帝国主义列强在亚洲争夺殖民地和势力范围的斗争更加激烈,致使亚洲各国的民族危机进一步加深。

19世纪晚期,在向帝国主义过渡的过程中,欧洲殖民国家掀起瓜分非洲的高潮,它们几乎侵占了整个非洲。

拉丁美洲各国独立后,英美等殖民势力跟踪而至,加紧向该地区渗透;美国利用它得天独厚的地理条件,先后打出了“门罗主义”、“泛美主义”等招牌以扩张自己的势力。

为此,还扮演了该地区国际警察的角色。

在帝国主义列强对世界其他国家和地区,进行奴役、掠夺和统治的基础上,世界形成了一个密不可分的整体。

在这一历史背景下,列强加强了对中国的瓜分:争作中国债主,抢夺路矿和设厂权,掀起强占租借地和划分“势力范围“的瓜分狂潮。

这使中国面临着从半殖民地沦为殖民地的严重危机。

2.义和团“扶清灭洋”的口号“扶清灭洋”的口号最早始于1898年10月赵三多、阎书勤等领导山东冠县人民举行反教会斗争之时,其所用旗帜即标“扶清灭洋”四字。

此后多数义和拳组织皆用为反帝斗争的口号。

这个口号鲜明地反映出中国人民反对帝国主义、挽救民族危亡的强烈愿望和要求,对于动员和吸引更多的人参加义和团的斗争有一定作用。

“扶清”的主要含义,可从义和团的有关文告中得到解释。

《义和团告白》:“保护中原,驱逐洋寇”;《增福财神告白》:“上能保国,下能安民”;《马兰村坎字团告示》:“扶清灭洋,替天行道,出力于国家而安于社稷,佑民于农夫而护村坊。

”可知“扶清灭洋”的主要含义是扶保中国,而不单单是维护清朝的封建统治。

正如义和团揭帖所说:“先拆电线杆,后拆火车道,杀尽外国人,再与大清闹!”(《义和团运动史料丛编》第1辑,第133页)但是“扶清灭洋”又是一个模糊不清的口号。

“扶清”的提法,在一定程度上麻痹了农民群众对清朝统治者施展阴谋手段的警觉。

第19课资本的全球扩张与帝国主义瓜分世界前言1885年,法国共和派人士曾提出“保卫和发扬”的高论,认为殖民征服是必需的。

因为:①它可以解决过剩的人口问题。

②具有经济学意义,可以为欧洲制造业寻找市场和原料。

③出于意识形态考虑,因为上等人种对于下等人种拥有权利。

……主要内容:资本输出——全球扩张;列强瓜分世界——列强侵略中国;殖民地——半殖民地。

一、资本输出与全球扩张一、资本输出1.资本输出:1)定义:资本输出是资本主义国家的政府或私人资本家,为了获得高额利润或利息,以及实现对外扩张,在国外进行的投资和贷款。

2)形式:开矿山、办工厂、修铁路、设银行等。

3)发展过程:资本输出早在自由资本主义阶段就已经出现,但只是到了垄断资本主义阶段,才成为资本主义的基本经济特征。

4)实质:资本输出是资本主义国家进入垄断阶段后西方列强重要的扩张手段。

5)影响:(1)对殖民扩张:资本输出给新一轮的殖民扩张活动注入强大动力,并使其成为真正意义上的全球扩张(原因:为独占投资场所,帝国主义掀起瓜分殖民地、划分势力范围的狂潮,从而出现真正意义上的全球扩张)。

(2)对世界经济:促进世界经济的发展、国际贸易、国际金融的增长及国际分工合作。

推动世界市场的形成。

(3)对各个国家:对不同国家经济影响不同,英、法大量资本输往国外,造成国内投资不足,经济发展相对缓慢;美国、俄国吸收欧洲剩余资本,经济发展迅速。

客观上给亚非拉带来先进技术,推动亚非拉现代化发展。

2.西方对外经济扩张手段的变化:近代西方扩张有:军事扩张、经济扩张、文化扩张。

(1)资本主义自由竞争阶段:以商品输出为主要扩张手段。

(2)垄断阶段:以资本输出为重要的扩张手段。

列强对外殖民扩张的方式,主要取决于资本主义发展状况和程度。

3.西方对外经济扩张手段的变化对殖民活动的影响:(1)一工后,以商品输出为主的经济扩张,使得西方的殖民活动常以通商为目标,要求开辟通商口岸、降低关税等,殖民扩张加强。

《第二次工业革命》说课稿一:教学内容分析1、地位本课内容为“资本主义世界体系形成”单元当中一课两次工业革命对资本主义世界体系的形成起着推动作用在第一次工业革命的浪潮推动下许多国家进行革命和改革资本主义世界体系初步形成也正是在这样背景之下工业革命有了新的发展和突破开始了第二次工业革命第二次工业革命加快了资本的全球扩张和帝国主义瓜分世界的进程资本主义世界体系最终形成可见本课内容在本单元中有着承上启下的地位和作用2、特征内容新:增加对第二次工业革命发生条件的分析分析了工业革命发生的政治条件资本条件和科技条件视角新:立足于垄断资本分析垄断资本对经济影响在推动生产力发展同时成为经济危机发生的重要原因而老教材立足于垄断组织更侧重分析垄断组织对政治的影响观点新:科学与技术关系以往突出科学与技术在这一时期开始紧密结合而在这里不仅体现这点更突出科学理论直接引领着技术发明和应用对大企业、垄断资本理解大企业、垄断资本实质是社会化程度提高自由垄断资本主义成为经济危机发生的重要原因二、学情、教学资源和教学策略分析有关这节课内容学生在初中学过何况第二次工业革命成果对于学生来说并不陌生在现实的生活中经常接触再加上前面刚学过第一次工业革命初步学会从不同角度探源工业革命发生的原因方法学了第十课《资本主义经济制度的确立》对现代工厂制度、股份制、自由贸易制度的理解这一切为这一课学习提供知识储备生活经验学习方法在教学过程中要充分利用学生的这些资源但是关于垄断资本很抽象概念性、理论性强学生理解起来有一定的困难针对这一情况采用案例教学法利用洛克菲勒家族企业的发展帮助学生理解垄断变抽象为具体尽量做到即有理论上把握又要讲得清楚学生听得懂三、教学目标设定1.知道第二次工业革命开始的时间和核心内容以及重要成就理解第二次工业革命发生的条件及特点;理解垄断资本形成的原因、实质和影响绘制两次工业革命的比较表梳理两次工业革命的异同点2.通过阅读教材分析第二次工业革命的条件进一步学会从政治、经济、科技等视角分析历史事件发生背景和原因的方法通过对垄断资本影响的辩论树立全面、客观分析看待历史现象的方法和意识3.了解在第二次工业革命科学与技术关系感受科学理论直接引领着技术发明从而树立崇尚科学的精神感悟电的利用带来的巨大变化教学重点和《第二次工业革命》说课稿难点重点:第二次工业革命的发生的条件和特点难点:垄断出现的原因、实质和影响四、教学过程设计导入:引导学生在19世纪50、60年代美国、德国、俄国、日本发生重大事件并让学生意识到这些革命和改革是在第一次工业革命浪潮的冲击下发生产生影响使资本主义开始形成一个世界体系由此导入起到巩固学过的知识宏观把握工业革命发生的背景为后面理解工业革命发生的政治条件作好铺垫探源第二次工业革命让学生第一次工业革命的条件激活学生已有的学习经验进一步学会从不同角度分析事件发生的原因背景巩固学习经验并为后面比较两次工业革命的异同点作点准备探讨科学与技术的关系利用书中的小字知道电机的发明应用是建立在电磁学理论基础之上再结合课后探索与争鸣[英]W·丹皮尔在《科学史及其与哲学和宗教的关系》话理解此时科学理论引领技术创新和应用整理第二次工业革命内容通过设计一组问题:第二次工业革命的核心内容第二次工业革命推广了什么新能源第二次工业革命使什么新材料风行第二次工业革命发明的新型动力机叫什么第二次工业革命中出现些新工业部门学生带着问题有目的去看书从而快速掌握工业革命重要成就理解第二次工业革命的特点进行分组讨论并用表格形式整理两次工业革命的异同点并组织进行交流感受第二次工业革命对日常生活的影响通过学生回顾xx年雪灾给灾区人们和生活在上海我们带来的影响利用学生的生活经验让学生切身体会第二次工业革命的影响感悟电力时代的含义并意识到电的利用是第二次工业革命留给我们最具特质的东西对于第二目内容分三个教学环节探讨大企业、垄断资本出现原因采用案例教学法利用洛克菲勒家族企业的发展一起探讨垄断出现的必然性探究垄断资本实质垄断资本是生产组织和生产关系的社会化程度的提高理解这点需利用学生前面第10课内容第一次工业革命产物现代工厂制度股份制贸易体制的理解现代工厂制度使生产组织和管理社会化生产力社会化的表现大企业在此基础上社会化程度提高股份制使资本社会化是生产关系社会化的表现垄断资本在股份制基础上社会化程度进一步提高垄断组织出现则是反映了贸易体制变化从自由贸易到为瓜分市场而出现的垄断组织反思垄断影响垄断出现是为了减少竞争带来的损失而出现但是垄断形成加剧了竞争的无序性怎样理解垄断与竞争的关系可以在事先准备的情况下组织学生进行辩论让学生在不同观点的冲击中全面、客观看待垄断影响课堂小结与升华再一次强调第二次工业革命推动垄断形成同时让学生理解到第二次工业革命解决动力技术问题大企业是关于劳动力问题垄断资本解决使一个资金问题垄断组织解决一个市场问题而技术、劳动力、资金、市场是经济发展的四大条件有了这四大条件生产力就飞速发展让学生把全课内容从纵向和横向串起来形成宏观知识框架更加深对工业革命和垄断理解课后练习设计:1、如果你是1900年法国博览会的策划者你要设立几个展区展出些产品在这次展览中什么展品会最吸引眼球为什么附板书设计:政局稳定第二次工业革命(19世纪70年代)核心内容:电机发明运用重要成就:新能源新材料新动力机新工业部门政局稳定资本积累理论突破技术创新大企业与垄断资本原因:第二次工业革命生产规模日益扩大实质:社会化程度提高影响:推动生产力发展经济危机发生原因。

【初中历史】初中历史知识点:资本的全球扩张托拉斯:托拉斯(Trust)直译为“商业信托”,是指在一个行业(商品领域)中,通过生产企业间的收购、合并以及托管等等形式,由一家公司兼并、包容、控股大量同行业企业来达到企业一体化目的的垄断形式。

通过这种形式,托拉斯企业可以对该行业市场实现垄断,并且通过制定企业内部统一价格等等手段来使企业在市场中居于主导地位,实现利润的最大化。

国际垄断同盟:国际垄断同盟是指资本主义各国的垄断组织根据彼此订立的协定而结成的国际性垄断集团。

国际垄断同盟的主要形式有国际卡特尔、国际辛迪加、国际托拉斯等。

国际垄断同盟的目的在于瓜分世界市场、制订垄断价格、控制生产规模、垄断原料来源、分割投资场所,以保证高额垄断利润。

帝国主义:帝国主义即垄断资本主义,是资本主义的垄断阶段,也是资本主义发展的最高阶级和最后阶段。

随着生产力的发展和生产社会化程度的提高,资本关系的社会化随之发展,资本主义生产关系发生新的变化,垄断组织的统治成为经济生活的基础,资本主义就从自由竞争阶段进入垄断阶段。

垄断资本主义具有的优势:1.适应了生产力发展的需要。

2.垄断的形成体现了优胜劣汰、以先进改造落后的进步趋向。

3.形成系统的理论,企业管理作为一门科学诞生出来垄断组织出现的影响:1.垄断组织的出现,是生产力发展的结果,它产生后在一定程度上促进了生产的发展,它是企业的规模进一步扩大,劳动生产率进一步提高。

2.垄断资本家越来越多地干预国家的经济、政治生活,资本主义国家逐渐成为垄断组织利益的代表者,垄断组织还跨出国界,形成国际垄断集团,要求从经济上瓜分世界,促使资本主义国家加紧了对外侵略扩张的步伐。

3.19世纪末20世纪初,主要资本主义国家相继进入帝国主义阶段。

资本主义全球市场的形成过程:1.资本主义的兴起(16到18世纪晚期):新航路的开辟使世界各地区之间经济联系日益加强。

荷、英、法等国的早期殖民扩张使亚非拉一些国家和地区沦为殖民地和半殖民地。

第四册第1课资产主义生产的萌芽15~16世纪随着庄园制度的解体,商品经济的发展和生产经验的积累,西欧社会生产力的长足进步,动力技术和生产技术的改进尤为引人注目。

·资本原始积累:当商品经济发展到较高水平时,生产者逐渐与生产资料分离,马克斯将这一历史过程称为资本原始积累。

·资本原始积累常用手段:商业战争,贩卖奴隶和殖民掠夺等。

英国圈地运动时资本原始积累典型的途径之一,他改变了土地所有制的性质。

·资本主义生产的最初形式:手工工场以手工劳动和分工协作为基础。

第2课民族国家的形成1337~1453年,英法两国为争夺领地,进行了持续100多年的战争,史称百年战争。

·百年战争的影响:百年战争影响英法两国历史进程。

英国物理图谋向欧洲大陆扩张,民族意识日益明晰。

法国遭受巨大损失,抗击入侵者,激发民族意识。

·民族国家形成:①英国,15世纪下半叶,政治危机,30年玫瑰战争,政治完成统一。

伦敦称为政治经济文化中心,15世纪末发展为民族国家。

②法国,百年战争后,王室集中消灭封建割据势力,加强中央集权,实现政治统一。

·君主专制:民族国家的形成和资本主义生产关系的发展,是社会各阶层大多支持继续加强王权。

15世纪下半叶,英法等国等级君主制逐渐演变为君主专制。

第3课开辟新航路和早期殖民活动·15世纪东西方的交流:①奥斯曼帝国崛起以后,传统的东西方贸易秩序和环境破坏。

②科学技术的进步,特别是造船和航海技术的进步,为开辟新航路提供条件。

·新航路的①开辟:15,16世纪,西欧各国经过一系列航海探险活动,开辟了欧洲通往印度和美洲的新航路。

②影响:世界市场开始形成;各国各地经济文化联系日益紧密;商贸中心从地中海沿岸移至大西洋沿岸;开辟殖民地。

·早期殖民扩张与掠夺:葡萄牙与西班牙是始作俑者。

给亚非美人民带来空前浩劫。

第4课文艺复兴与宗教改革意大利文艺复兴:14~16世纪,反封建反教会思想文化运动席卷西欧,被称为文艺复兴。

《第二次工业革命》说课稿一:教学内容分析1、地位本课内容为“资本主义世界体系形成”单元当中一课,两次工业革命对资本主义世界体系的形成起着推动作用,在第一次工业革命的浪潮推动下,许多国家进行革命和改革,资本主义世界体系初步形成,也正是在这样背景之下,工业革命有了新的发展和突破,开始了第二次工业革命,第二次工业革命加快了资本的全球扩张和帝国主义瓜分世界的进程,资本主义世界体系最终形成。

可见本课内容在本单元中有着承上启下的地位和作用。

2、特征内容新:增加对第二次工业革命发生条件的分析。

分析了工业革命发生的政治条件,资本条件和科技条件。

视角新:立足于垄断资本,分析垄断资本对经济影响,在推动生产力发展同时成为经济危机发生的重要原因。

而老教材立足于垄断组织,更侧重分析垄断组织对政治的影响。

观点新:科学与技术关系,以往突出科学与技术在这一时期开始紧密结合,而在这里不仅体现这点,更突出科学理论直接引领着技术发明和应用。

对大企业、垄断资本理解,大企业、垄断资本实质是社会化程度提高。

自由垄断资本主义成为经济危机发生的重要原因。

二、学情、教学资源和教学策略分析有关这节课内容,学生在初中学过,何况第二次工业革命成果对于学生来说并不陌生,在现实的生活中经常接触。

再加上前面刚学过第一次工业革命,初步学会从不同角度探源工业革命发生的原因方法,学了第十课《资本主义经济制度的确立》,对现代工厂制度、股份制、自由贸易制度的理解,这一切为这一课学习提供知识储备,生活经验,学习方法。

在教学过程中要充分利用学生的这些资源。

但是关于垄断资本,很抽象,概念性、理论性强,学生理解起来有一定的困难。

针对这一情况采用案例教学法,利用洛克菲勒家族企业的发展,帮助学生理解垄断,变抽象为具体。

尽量做到即有理论上把握,又要讲得清楚,学生听得懂。

三、教学目标设定1.知道第二次工业革命开始的时间和核心内容以及重要成就。

理解第二次工业革命发生的条件及特点;理解垄断资本形成的原因、实质和影响。

第19课资本的全球扩张与帝国主义瓜分世界

民立中学胡奇伟

[教学目标]

1.知道资本输出是欧洲列强在资本主义垄断时期进行全球扩张的殖民工具。

知道19世纪末20世纪初列强瓜分亚洲、非洲的概况。

理解20世纪初世界殖民体系最终形成。

2.通过课本的小字及补充的材料、图表,学会从文字、图表中汲取有效信息解答问题。

品味学科特性,养成论从史出的习惯。

3.深刻认识20世纪初最终形成了欧洲主导的世界体系。

亚非国家经历了长期的殖民统治和经济掠夺,为欧洲资本主义的发展提供了原料、廉价劳动力和市场。

[重点与难点]

1.重点:经济上欧洲列强以资本输出为全球扩张的工具,政治上西方列强瓜分世界,最终形成资本主义世界体系。

2.难点:从19世纪晚期起,欧洲列强以资本输出为全球扩张的工具,竞相瓜分世界的原因。

说明:

1、20世纪初资本主义世界体系的最终形成是通过经济上资本输出、政治上瓜分世界实现的。

2、新航路开辟后,欧洲的殖民活动在不同时期具有不同的特点。

在学习了、美、德、俄、日以及第二次工业革命各课后,引导学生分析出20世纪初的欧洲列强资本输出、瓜分世界的原因。

[教学设计]

1、导入新课。

2、资本输出和全球扩张

(1)读课本中《英法德资本输出额与流向》图表,提问:从这张表中,你

能汲取哪些信息?或者把题目分列为:资本输出流向集中在哪里?资本输出额最大的国家是哪一个?资本输出的范围达到哪里?

(2)阅读材料一,以及课本“知识链接”。

概要回答什么是资本输出,其表现形式以及特点?

(3)提问:请同学们回忆一下,新航路开辟后,欧洲殖民活动是怎样的过程?

(4)阅读教材小字史料及“巴拿马运河”图。

提问:为何19世纪中后期起,资本输出成为欧洲列强全球扩张的重要工具?

提问:这些都是前面已学的内容,还有没有其他的原因呢?(教师出示材料二)阅读材料,你发现西方学者对这个问题,持什么观点呢?

教师在学生发表意见后小结。

3、列强瓜分世界

(1)分析列强瓜分世界的实质:如果说资本输出是欧洲列强在经济上的全球扩张,那么瓜分世界则是其从政治上统治全人类。

(2)指导学生结合漫画《塞希尔·罗得斯》,阅读课文《1914年的非洲》地图,采取层层设问,引导学生理解地图所表达的历史信息。

提问:你能从图中看出最显著的“瓜分”特征吗?

它会带来怎样的后果?

欧洲殖民者在非洲最早的殖民活动是什么?

为何在19世纪最后30年,欧洲列强能够争夺最后一块大陆——非洲呈现白热化?

从地理因素上,欧洲列强从沿海深入非洲内陆的有利条件是什么?

从图中能否看出非洲使用最广的是欧洲那一国语言?

那一国家国名来自于一个狂热的英国殖民者?为何说他是“狂热的”?

(3)我们再来看课文中《1914的亚洲图》,请大家把目光投向列强争夺的焦点——中国。

提出系列问题:

19世纪中期起列强对华侵略的特点是什么?列强对华政治奴役的方式有哪几种?从殖民统治形式上,近代中国是个怎样的国家?(由于第五册第八课有“瓜分狂潮”一目,不安排“课中训练”。

)

4.殖民体系的形成

(1)呈现材料三,马克思恩格斯的论断,指导学生阅读分析:这样,世界成了怎样的世界呢?

(2)指导学生阅读课文中《1914年六大殖民列强拥有殖民地土地和人口》表,提问:请大家看表,从中我们能看出什么?

5.全课小结。

师生互动,归纳19世纪中后期到20世纪初殖民主义的特点。

[资料附录]

材料一:在第一次世界大战前,……英国资本绝大部分输往殖民地和半殖民地,并且很大一部分采取生产资本即直接投资的形式。

而法国资本绝大部分投放在欧洲(主要是俄国),并且主要采取借贷资本即间接投资的形式。

……德国开始对外投资比较晚,但增长很快。

它所输出的资本半数投放在欧洲,其余分布在拉美、亚洲、非洲等殖民地半殖民地国家,并且主要是直接投资。

美国在这一时期正向西部扩张领土,拥有广大的国内投资场所,资本输出量还不大。

至于俄国和日本,20世纪开始后也有少量资本输出(其中主要是对中国的投资),但基本上还是资本输入国。

——樊亢、宋则行《外国经济史》(第二册)材料二:一个德国历史学家写道:“每一个焕发力量的大国都梦想把自己的民族徽章铭刻在蛮荒之地,那些错过这场伟大角逐的人将会被未来的历史淘汰。

”

一位英国教授写道:“进步的征程就是一部各民族的搏杀史。

劣等种族注定了没有生存下来的权利。

他们的尸骨就是今天人类获得更高才智和更丰富情感生活的垫脚石。

”

欧洲人有教化原始、落后民族的道德责任,也即“白人的负担”。

……这些人相信西方应当帮助亚洲和非洲。

这意味着要把基督福音带给生活在地狱深处的蒙昧人;意味着西方民主和资本主义体制在亚洲、非洲的扩张。

——斯皮尔福格尔《世界历史》

材料三:资产阶级依仗着一切生产工具的迅速改进,依靠着极其方便的交通工具,把所有的民族,甚至最野蛮的民族,拉进文明社会……总而言之,它按照自己的形象创造了一个世界。

——马克思、恩格斯

[板书设计]

(经济)资本输出

最大资本输出国(英)世界殖民体系、欧洲主导的资本主义世界体系最终形成

“资本性”“全球性”“多样性”

(政治)瓜分世界(19世纪末20世纪初)

争夺焦点地区

头号殖民大国(英)

[训练设计]

阅读以下材料,回答问题:

从遥远的古代直到19世纪最初10年,无论印度过去在政治上变化多么大,它的社会状况却始终没有改变。

曾经造就无数训练有素的纺工和织工的手织机和手纺车,是印度社会结构的枢纽……不列颠入侵者打碎了印度的手织机,毁掉了它的手纺车……不列颠的蒸汽机和科学在印度斯坦全境彻底摧毁了农业和制造业的结合……英国在印度要完成双重的使命:一个是破坏性的使命,即消灭旧的亚洲式的社会;另一个是建设性的使命,即在亚洲为西方式的社会奠定物质基础……结果就在亚洲造成了一场前所未闻的最大的、老实说也是唯一的一次社会革命……英国不管干了多少罪行,它造成这个革命毕竟是充当了历史的不自觉地

工具。

——马克思《不列颠在印度的统治》如何理解马克思所说的“英国在印度要完成双重的使命”;“英国不管干了多少罪行,它造成这个革命毕竟是充当了历史的不自觉的工具”。

参考答案:

英国的殖民侵略给印度等亚洲国家造成了沉重灾难,但客观上打破了这些国家的传统社会结构,将其纳入世界市场;刺激了民族资本主义的发展,引起了社会变革,导致亚洲的觉醒,走上了民族独立的道路。

[课件]

见附件。