甘油果糖和甘露醇用于脑梗死的临床比较

- 格式:doc

- 大小:2.08 KB

- 文档页数:1

甘油果糖与甘露醇联合应用治疗脑出血56例临床观察脑出血是一种严重的脑血管疾病,病情严重时可导致患者死亡或严重的残疾。

目前,针对脑出血的治疗方法还很有限,临床上常常采用保守治疗,即通过控制血压、改善脑循环等手段来减轻症状。

甘油果糖和甘露醇是两种常用的脑保护剂,已经在临床上得到广泛应用。

甘油果糖是一种渗透性利尿剂,主要通过增加尿液渗透压来减轻脑水肿。

甘露醇则是一种渗透性利尿剂,通过增加尿液渗透压和抑制脑血管内皮细胞水肿来起到降低脑压的作用。

为了进一步探讨甘油果糖和甘露醇联合应用在脑出血治疗中的疗效和安全性,我们进行了一项临床观察研究。

选取了56例脑出血患者,将其随机分为两组,分别为治疗组和对照组。

治疗组采用甘油果糖和甘露醇联合应用的治疗方案,对照组采用单独应用甘油果糖的治疗方案。

两组患者在治疗前后的临床指标进行对比。

结果显示,治疗组在治疗后的脑压、脑循环和神经功能方面的改善明显优于对照组。

治疗组脑压明显下降,脑循环灌注改善,神经功能恢复较好。

治疗组的存活率和生活质量也明显高于对照组。

治疗组的不良反应发生率较低,且较轻。

通过以上观察结果可以得出结论:甘油果糖和甘露醇联合应用治疗脑出血具有良好的疗效和安全性。

甘油果糖能够有效降低脑压和炎症反应,甘露醇则能够进一步降低脑压和改善脑循环。

两者的联合应用能够相互增强疗效,并且能够降低药物剂量,减少不良反应的发生。

甘油果糖和甘露醇联合应用有望成为脑出血治疗的新策略。

需要注意的是,本研究是一项临床观察研究,还需要进一步进行临床随机对照试验来验证观察到的结果。

治疗过程中应根据患者的具体情况进行个体化治疗,并密切观察和处理可能出现的不良反应。

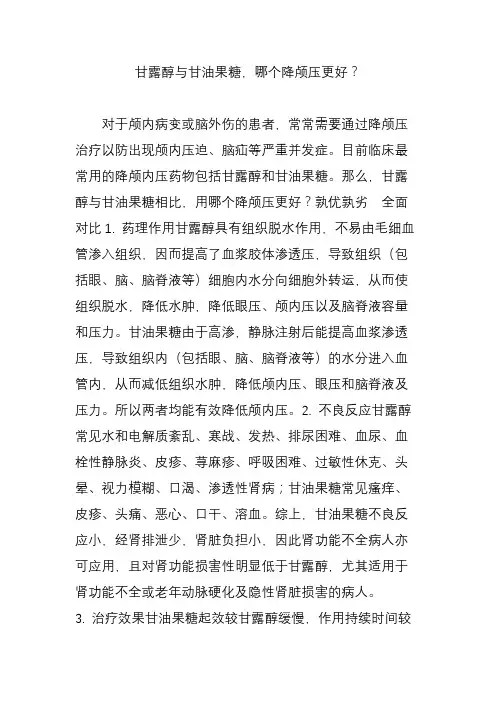

甘露醇与甘油果糖,哪个降颅压更好?对于颅内病变或脑外伤的患者,常常需要通过降颅压治疗以防出现颅内压迫、脑疝等严重并发症。

目前临床最常用的降颅内压药物包括甘露醇和甘油果糖。

那么,甘露醇与甘油果糖相比,用哪个降颅压更好?孰优孰劣全面对比1.药理作用甘露醇具有组织脱水作用,不易由毛细血管渗入组织,因而提高了血浆胶体渗透压,导致组织(包括眼、脑、脑脊液等)细胞内水分向细胞外转运,从而使组织脱水,降低水肿,降低眼压、颅内压以及脑脊液容量和压力。

甘油果糖由于高渗,静脉注射后能提高血浆渗透压,导致组织内(包括眼、脑、脑脊液等)的水分进入血管内,从而减低组织水肿,降低颅内压、眼压和脑脊液及压力。

所以两者均能有效降低颅内压。

2. 不良反应甘露醇常见水和电解质紊乱、寒战、发热、排尿困难、血尿、血栓性静脉炎、皮疹、荨麻疹、呼吸困难、过敏性休克、头晕、视力模糊、口渴、渗透性肾病;甘油果糖常见瘙痒、皮疹、头痛、恶心、口干、溶血。

综上,甘油果糖不良反应小,经肾排泄少,肾脏负担小,因此肾功能不全病人亦可应用,且对肾功能损害性明显低于甘露醇,尤其适用于肾功能不全或老年动脉硬化及隐性肾脏损害的病人。

3. 治疗效果甘油果糖起效较甘露醇缓慢,作用持续时间较长,适用于慢性颅内压增高、脑水肿、脑血栓、脑内出血等脑病,能更有效地改善脑梗塞后的血液流变学状态,具有改善微循环、安全有效降低颅内压的特点。

对原有肾功能损害的患者来说,使用甘油果糖比使用甘露醇更为有利,尤其适合合并糖尿病的患者;甘油果糖在体内代谢后产生能量,生成CO2和水排出体外,对于需长期脱水或伴肾功能损害的脑转移瘤患者更为适用。

甘露醇发挥降颅压效应的时间、降颅压高峰出现时间比甘油果糖快,适用于急诊抢救大面积脑梗塞、合并出血的脑梗塞致急性颅内高压,或发生脑疝的危急情况。

4. 价格经济甘油果糖价格高于甘露醇。

研究结果显示,甘油果糖联用甘露醇与单用甘露醇相比,疗效无显著性差异,且两药联用还能可避免甘露醇长期应用的不良反应。

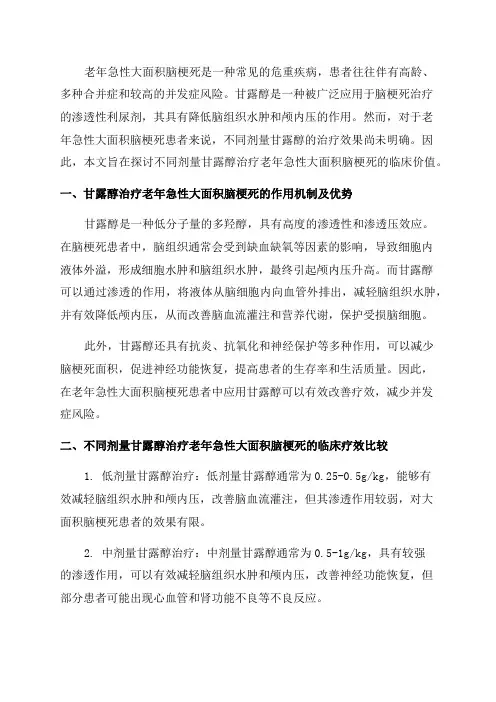

老年急性大面积脑梗死是一种常见的危重疾病,患者往往伴有高龄、多种合并症和较高的并发症风险。

甘露醇是一种被广泛应用于脑梗死治疗的渗透性利尿剂,其具有降低脑组织水肿和颅内压的作用。

然而,对于老年急性大面积脑梗死患者来说,不同剂量甘露醇的治疗效果尚未明确。

因此,本文旨在探讨不同剂量甘露醇治疗老年急性大面积脑梗死的临床价值。

一、甘露醇治疗老年急性大面积脑梗死的作用机制及优势甘露醇是一种低分子量的多羟醇,具有高度的渗透性和渗透压效应。

在脑梗死患者中,脑组织通常会受到缺血缺氧等因素的影响,导致细胞内液体外溢,形成细胞水肿和脑组织水肿,最终引起颅内压升高。

而甘露醇可以通过渗透的作用,将液体从脑细胞内向血管外排出,减轻脑组织水肿,并有效降低颅内压,从而改善脑血流灌注和营养代谢,保护受损脑细胞。

此外,甘露醇还具有抗炎、抗氧化和神经保护等多种作用,可以减少脑梗死面积,促进神经功能恢复,提高患者的生存率和生活质量。

因此,在老年急性大面积脑梗死患者中应用甘露醇可以有效改善疗效,减少并发症风险。

二、不同剂量甘露醇治疗老年急性大面积脑梗死的临床疗效比较1. 低剂量甘露醇治疗:低剂量甘露醇通常为0.25-0.5g/kg,能够有效减轻脑组织水肿和颅内压,改善脑血流灌注,但其渗透作用较弱,对大面积脑梗死患者的效果有限。

2. 中剂量甘露醇治疗:中剂量甘露醇通常为0.5-1g/kg,具有较强的渗透作用,可以有效减轻脑组织水肿和颅内压,改善神经功能恢复,但部分患者可能出现心血管和肾功能不良等不良反应。

3. 高剂量甘露醇治疗:高剂量甘露醇通常为1-1.5g/kg,具有极强的渗透作用,能够快速降低颅内压,改善脑血流动力学,但由于其毒副作用明显,易导致电解质紊乱、心肾功能不全等严重并发症。

根据以上内容可知,不同剂量甘露醇在治疗老年急性大面积脑梗死中均具有一定的临床疗效,但应根据患者年龄、病情严重程度和个体耐受性等因素合理选用。

在实际临床中,低剂量甘露醇适合于病情较轻的患者,中剂量甘露醇适合于病情中等的患者,而高剂量甘露醇则适合于病情急重的危重患者。

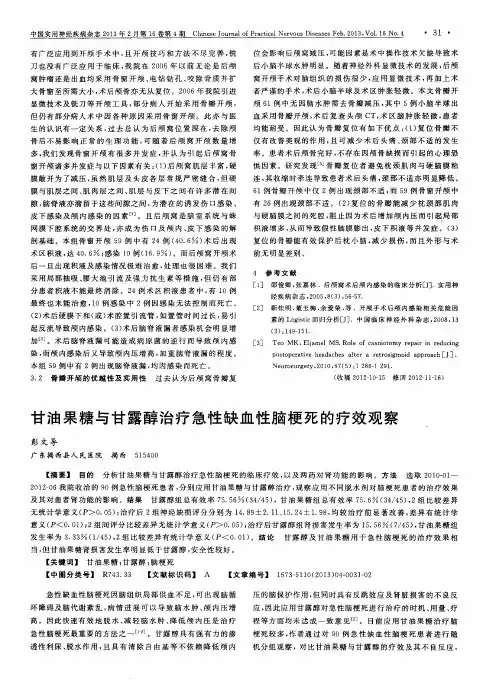

甘露醇、甘油果糖联合依达拉奉对急性脑梗死后脑水肿治疗的临床疗效观察摘要】目的研究甘露醇、甘油果糖分别联合应用依达拉奉注射液治疗脑水肿的临床疗效。

方法通过应用MRI,DWI观察对比甘露醇、甘油果糖注射液在联合依达拉奉治疗急性脑梗死患者第4天及第14天脑水肿程度的变化。

结果应用甘露醇治疗组的患者脑水肿程度明显低于甘油果糖组。

结论甘露醇联合依达拉奉治疗急性脑梗死后脑水肿效果优于甘油果糖联合依达拉奉。

【关键词】甘油果糖甘露醇依达拉奉脑水肿临床疗效急性脑梗死是神经内科常见的脑血管疾病之一,在临床上较常见,且致残率及病死率极高。

其发病后脑水肿呈进行性加重,其神经功能缺失症状也相应加重,通常第3-5天达脑水肿高峰期,故保护神经细胞、减轻脑水肿,降低颅内压,维持有效的脑血流灌注是临床医生治疗的目的。

我院神经内科用依达拉奉联合甘油果糖或甘露醇进行治疗急性脑梗死后脑水肿情况,并加以比较观察临床疗效。

1材料与方法1.1病例选择一般资料:笔者所在单位2011年1月~2012年10月神经内科住院的患者,所有患者共137例,将其进行随机分为两组,均同时应用依达拉奉,其中甘露醇组71例,男42例,女29例;甘油果糖组66例,男39例,女27例。

两组性别、年龄、发病时间、梗死面积、治疗前神经功能缺损评分差异无显著性(P>0.05)。

1.2 入选标准①入院患者发病时间均在24小时内,且均为单病种,非进展性卒中,入院均行MRI+DWI成像证实。

②所有患者都符合第四届全国脑血管病会议的诊断标准。

③为大脑半球梗死。

④梗死面积最大层面>2cm。

⑤无应用依达拉奉、甘露醇或甘油果糖绝对禁忌症,明显占位效应致有脑疝形成可能者退出研究。

1.3 方法所有研究对象均给予急性缺血性脑卒中的常规治疗,同时予以依达拉奉,30mg加入100mL0.9%氯化钠溶液中稀释后静滴,每12小时一次,甘油果糖组加用甘油果糖250ml,静滴每日一次,甘露醇组予以20%甘露醇125ml静滴每12小时一次,持续使用14天。

甘露醇与甘油果糖的临床应用甘露醇和甘油果糖是临床上最常选用的降颅压药物,两者各有利弊。

甘露醇是单糖,在体内不被吸收,代谢上无活性,绝大多数以原形从肾脏排出,是渗透性利尿剂。

它通过提高血浆胶体渗透压,使脑组织内水分进入血管内,脑组织体积相对缩小而达到降颅压目的,降颅压速度快。

快速静脉注射后15分钟内出现降颅压作用,30~60分钟达到高峰,可维持3~8小时,半衰期为100分钟。

因此,根据病人病情每日可用3~6次,每次用量按0.25~1.0g/kg酌情给药(250ml含50g)。

甘露醇最大的副作用是引起肾功能损害,甚至导致急性肾功能不全;同时由于影响水电解质的重吸收,大量电解质从尿液中丢失,使血电解质发生紊乱。

对立即需要降颅压的病人,如果没有肾功损害和心功能障碍的客观证据,应首选甘露醇。

甘露醇可迅速发挥降压效果,对急性脑疝的抢救非常有效,但停药后会很快出现反跳(颅内压又恢复到用药前的水平),需要重复使用。

由于甘露醇必须快速滴入才能发挥降颅压疗效对一些心功能不全的病人,可以给1/3或1/2量的甘露醇,但降颅压作用的持续时间可能会相应缩短。

令临床医生困惑的是,在甘露醇的药物说明书上清楚地写着“活动性脑出血者禁用”。

换句话说,在脑出血的超急性期禁用甘露醇。

我们有多少位医生在抢救脑出血导致脑疝的危急时刻,先看一眼药物说明书?为了挽救病人生命我们需要立即降颅压,不用甘露醇用什么?没有任何东西比甘露醇来的更快!如果事后患者家属拿着甘露醇的说明书与医生对簿公堂的话,我们必输无疑!我不知道为什么活动性脑出血不让使用甘露醇,一定是有据可循。

但我个人的临床实践告诉我,为了救命,不用死啃书本,还是要用的。

约1/3的高血压性脑出血在24小时可能出现血肿扩大,临床症状恶化。

但24小时后一般不再出血(血液病、动脉瘤和动静脉畸形除外),可以根据病情大胆使用,脑梗塞不必考虑这一问题。

但甘露醇不是万能的,有人观察多次频繁应用甘露醇后可使其进入梗死的脑组织中,形成梗死区的高渗状态,渗透梯度将周围脑组织的水拉入脑梗死区,加重脑水肿、脑组织移位和脑疝形成。

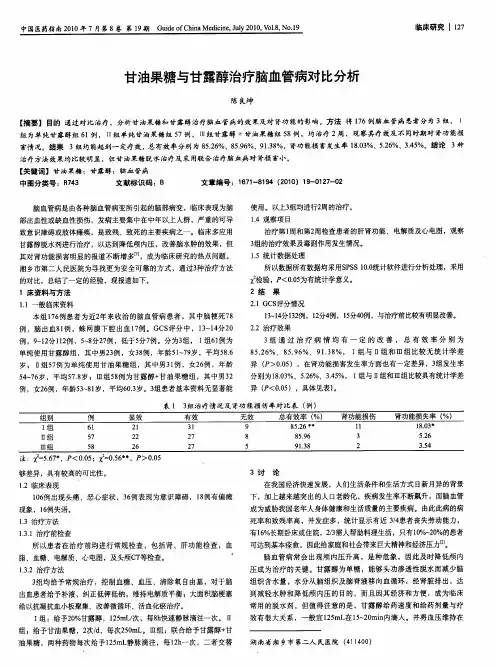

甘油果糖与甘露醇治疗脑水肿的临床疗效比较目的:比较甘油果糖组与甘露醇组治疗脑水肿的疗效,以及对肾功能的影响。

方法:两组分别应用甘油果糖注射液与甘露醇注射液,观察应用不同脱水剂后的治疗效果和对肾功能的影响。

结果:甘油果糖与甘露醇均能明显降低颅内压,两组治疗效果相同,无显著性差异(P>0.05)。

但甘露醇组对肾功能有损害,而甘油果糖组对肾功能无影响,两者有显著性差异(P<0.01)。

结论:甘油果糖注射液是临床上常用于降低颅内压,消除脑水肿的药物,其安全有效,持续时间长,疗效优于甘露醇。

标签:甘油果糖;甘露醇;脑水肿;临床疗效在脑血管疾病的急性期,减轻脑水肿,降低颅内压,维持足够的脑血流灌注是临床医生治疗的目的[1]。

我院神经外科分别用甘油果糖和甘露醇进行治疗,并加以比较。

1 材料与方法1.1 病例选择应用甘油果糖治疗组(研究组)52例,年龄15~62岁,平均38.5岁。

应用甘露醇治疗组(对照组)30例,年龄18~60岁,平均39岁。

两组年龄、病种及病情无显著性差异(P>0.05)。

1.2 药品及给药方法甘油果糖注射液(250 ml/瓶,四川科伦制药有限公司,批号20043784),甘露醇(250 ml/瓶,青岛辉峰药业有限公司,批号2004081212),均2次/d,疗程3~7 d。

1.3 观察项目及指标用药前、治疗中及停药后,每日检查尿常规及肾功能,观察症状及生命体征的变化并作出相应处理。

1.4 统计学分析临床实验资料进行t检验,比较研究组与对照组是否有统计学差异。

2 结果2.1 作用特征比较研究组与对照组在起效时间、作用高峰时间及作用持续时间上存在显著性差异,而在降压幅度上无显著性差异(表1)。

2.2 作用疗效评价研究组与对照组治疗分别为52例和30例,总有效率分别为95.23%和93.25%,两组比较无显著性差异(P>0.05)。

2.3 不良反应的比较(表2)3 讨论传统应用甘露醇引起肾功能损害屡见报道,朱笑萍等[2]指出,甘露醇对肾功能的损害占我国药物所致肾功能损害第3位。

1.急性脑梗死的治疗原则是:①综合治疗及个体化治疗:在疾病发展的不同时间,针对不同病情、病因采取有针对性的综合治疗和个体化治疗措施。

②积极改善和恢复缺血区的血液供应,促进脑微循环,阻断和终止脑梗死的病理进程。

③预防和治疗缺血性脑水肿。

④急性期应早用脑细胞保护治疗,可采取综合性措施,保护缺血周边半暗带的脑组织,避免病情加重。

⑤加强护理和防治并发症,消除致病因素,预防脑梗死再发。

⑥积极进行早期规范的康复治疗,以降低致残率。

⑦其他:发病后12h内最好不用葡萄糖液体,可用羟乙基淀粉(706代血浆)或林格液加三磷腺苷(ATP)、辅酶A及维生素C等,避免在急性期用高糖液体加重酸中毒和脑损害。

2.急性期一般治疗急性期应尽量卧床休息,加强皮肤、口腔、呼吸道及大小便的护理。

注意水、电解质的平衡,如起病48~72h后仍不能自行进食者,应给予鼻饲流质饮食以保障营养供应。

应当把患者的生活护理、饮食、其他合并症的处理摆在首要的位置。

另外,大多数患者、患者亲友及部分医务人员期望的是有更好的药物使患者早日康复,而忽视了其他治疗方面,如患者的饮食。

由于部分脑梗死患者在急性期,生活不能自理,甚至吞咽困难,若不给予合理的营养,能量代谢会很快出现问题,这时,即使治疗用药再好,也难以收到好的治疗效果。

3.脑水肿的治疗(1)甘露醇:临床常用20%的甘露醇高渗溶液。

甘露醇是最常用的、有效的脱水剂之一。

脑梗死范围大或伴有出血时,常有病灶周围的脑水肿,近年来发现甘露醇还有较强的自由基清除作用。

依病情选用20%的甘露醇125~250ml,快速静注,每6~8小时1次,静滴的速度要快,最好是静脉推注,要求在15~30min内注完250ml 20%的甘露醇,太慢起不到降颅压的作用。

甘露醇用量不宜过大,一般控制在1000ml/d以下,对于老年患者或肾功能欠佳的患者,应控制在750ml/d以下,并分4~6次给药。

一般应用3~5天后应减少剂量,使用时间以7~10天为宜。

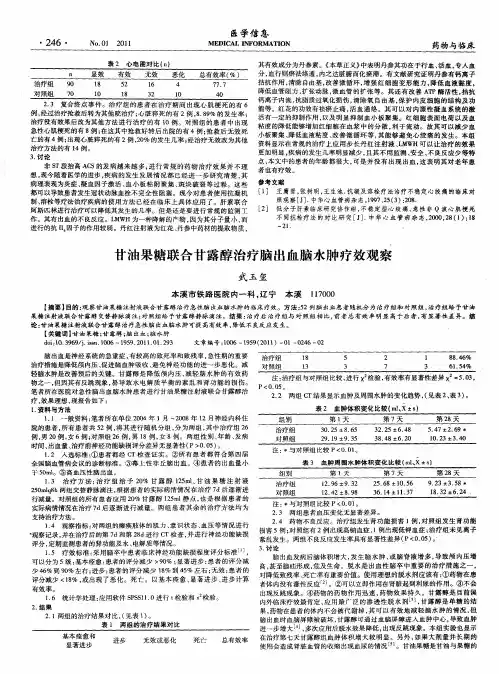

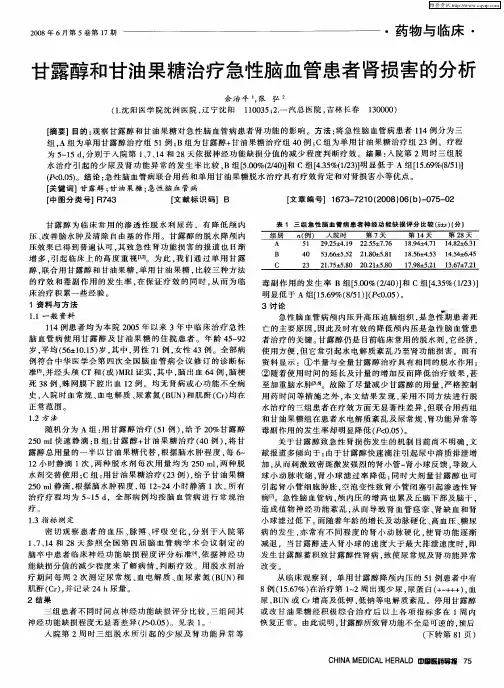

【临床研究】甘露醇与甘油果糖联合治疗脑出血的临床效果韩本金(周口永兴医院神经内科,河南 周口 461400)【摘要】 目的:观察甘露醇与甘油果糖联合治疗脑出血的临床效果。

方法:选取112例脑出血患者作为研究对象,依据随机数字表法将其分为对照组和研究组各56例。

对照组在常规治疗的基础上给予甘露醇治疗,研究组在对照组基础上联合甘油果糖治疗。

比较治疗前后两组临床疗效、脑血肿和脑水肿体积、不良反应发生情况。

结果:研究组的治疗有效率为96.43%(54/56),明显高于对照组的83.93%(47/56),差异有统计学意义(P<0.05);治疗7、15 d后,研究组的脑血肿和脑水肿体积均明显小于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);研究组不良反应发生率为14.29%(8/56),明显低于对照组的41.07%(23/56),差异有统计学意义(P<0.05)。

结论:甘露醇与甘油果糖联合治疗脑出血临床效果较好,可有效减轻神经功能缺损程度,减小脑血肿与脑水肿体积,且安全性较高。

【关键词】 脑出血;脑水肿;甘露醇;甘油果糖doi: 10. 3969 / j. issn. 1672-0369. 2019. 08. 013中图分类号: R743.34 文献标识码: B 文章编号: 1672-0369(2019)08-0030-03脑出血是临床常见的脑血管疾病之一,多发于剧烈运动或情绪剧烈波动后,具有发病急、病程进展迅速、预后差等特点。

如果不及时治疗会导致患者出现较为严重的神经功能损伤,甚至危及患者生命[1]。

脑出血治疗的关键在于及时清除血肿,降低颅内压。

呋塞米、白蛋白是目前临床治疗脑出血的常用药物,但效果欠佳,无法有效改善神经功能,而甘露醇是临床较为常用的脱水剂,但临床研究发现甘露醇安全性较差,容易诱发肾功能损伤[2]。

因此,寻找一种安全有效的脱水剂十分重要。

本文观察甘露醇与甘油果糖联合治疗脑出血的临床效果。

【关键词】甘油果糖

【摘要】目的研究甘油果糖对脑梗死后脑水肿的治疗价值。

方法筛选我院收治的脑梗死患者(2004年1月~10月)60例分为甘油果糖组30例和甘露醇组30例。

两组患者其他治疗相同。

结果两组在治疗前后神经功能恢复差异无显著性,但甘油果糖较甘露醇对肾功能影响小,差异有显著性。

结论对原有肾功能损害或合并有糖尿病的脑梗死患者应用甘油果糖较甘露醇更有利。

关键词甘油果糖甘露醇脑梗死

脑梗死后脑水肿的发生,常使颅内压升高,升高的颅内压力一方面进一步妨碍脑灌流,使梗死灶扩大,另一方面直接影响神经功能的恢复[1]。

因此,对脑梗死患者除积极溶栓、扩容改善脑血液循环外,防治脑水肿是影响预后的一个重要措施,以往常用的甘露醇虽具有强有力的脱水作用,但因其具有反跳效应且对肾损害较明显,使之临床使用受限制。

近年来临床使用的甘油果糖注射液具有较明显降颅压作用,本文旨在比较二者治疗脑梗死后脑水肿对神经功能和肾功能的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料从我院收治的脑梗死患者(2004年1月~10月)中筛选60例满足如下条件:首次发病,起病在24h以内;年龄≤75岁;颈内动脉系统受累;意识清楚;肝肾功能正常;肌力2~4级;临床表现、ct、mri符合脑梗死诊断标准。

60例患者中男38例,女22例,年龄50~76岁,平均63岁。

1.2 方法入选患者60例被随机分为甘油果糖组和甘露醇组各30例,两组间性别、年龄及病变程度差异无显著性,具有可比性。

甘油果糖组30例,给予甘油果糖注射液250ml静点,2次/d,5%葡萄糖500ml加入舒血宁10ml静点,1次/d。

甘露醇组30例,将甘油果糖注射液改为甘露醇125ml静点,2~4次/d,其他治疗不变。

连续用药7~10天,两组补液均为2000ml/d。

1.3 疗效评价每例均于治疗第1、3、7、10天测定血肌酐和尿素氮,并在治疗前后按第四届全国脑血管病会议通过的卒中患者神经功能缺损评分标准评分。

1.4 统计学方法应用t 检验、卡方检验。

2 结果

两组治疗前后神经功能评分见表1。

经统计学处理t=0.778,p&0.05,差异无显著性。

两组在高颅压指标如头痛、呕吐、视乳头水肿及ct密度改变方面差异无显著性。

表1 两组治疗前后神经功能评分比较(略)

干部三病房(通讯作者)后有1例出现轻度肾功能异常(肌酐132μmol/l,尿素氮8.1mmol/l)。

甘露醇组30例治疗前血肌酐、尿素氮均正常,治疗后有9例出现肾功能异常(5例轻度,肌酐平均119μmol/l,尿素氮平均7.8mmol/l;4例中度,肌酐平均143μmol/l,尿素氮平均8.9mmol/l),经卡方检验,两组差异有显著性(χ 2 =6.38,p<0.05)。