地区类别划分标准

- 格式:doc

- 大小:12.30 KB

- 文档页数:1

地区类别划分标准地区类别划分标准是指根据一定的标准和规定,将地理空间上的不同区域进行分类和划分。

地区类别划分标准的制定对于政府管理、经济发展、资源配置以及社会治理等方面都具有重要的意义。

在实际应用中,地区类别划分标准可以根据不同的目的和需求进行调整和改进,以更好地适应社会发展的需要。

一、地理位置。

地理位置是划分地区类别的重要标准之一。

地理位置的不同,导致了地区的自然环境、气候条件、资源分布、经济发展水平等方面的差异。

例如,根据地理位置的不同,可以将地区划分为东部地区、西部地区、南部地区、北部地区等。

这种划分标准可以帮助政府更好地进行区域规划和资源配置,促进地区经济的均衡发展。

二、经济发展水平。

地区的经济发展水平也是划分地区类别的重要标准之一。

经济发展水平的不同,直接影响了地区的产业结构、人口分布、社会福利等方面的差异。

例如,可以根据地区的经济发展水平将地区划分为发达地区、欠发达地区、中等发达地区等。

这种划分标准有助于政府更好地制定区域经济政策,推动地区经济的协调发展。

三、人口密度。

人口密度是划分地区类别的重要标准之一。

人口密度的不同,直接影响了地区的城乡结构、社会资源利用、环境保护等方面的差异。

例如,可以根据地区的人口密度将地区划分为人口稠密地区、人口稀少地区、人口集中地区等。

这种划分标准有助于政府更好地进行人口规划和社会管理,促进地区人口的合理分布和利用。

四、文化传统。

文化传统是划分地区类别的重要标准之一。

不同地区的文化传统、民俗习惯、宗教信仰等方面的差异,影响了地区的社会风貌、价值观念、生活方式等方面的差异。

例如,可以根据地区的文化传统将地区划分为多民族地区、少数民族地区、宗教信仰地区等。

这种划分标准有助于政府更好地进行民族团结和文化保护,促进地区文化的多样发展。

五、自然资源。

自然资源是划分地区类别的重要标准之一。

不同地区的自然资源分布、资源丰富程度、资源利用方式等方面的差异,直接影响了地区的经济发展、生态环境、社会福利等方面的差异。

地区类别划分标准地区类别划分标准是指根据一定的规则和标准将地理空间中的不同区域进行分类和划分。

地区类别划分标准在地理学、经济学、社会学等领域具有重要的理论和实践意义。

不同的地区类别划分标准可以帮助人们更好地理解和把握不同地区的特点和发展趋势,为决策和规划提供科学依据。

一、自然地理条件。

1. 地貌特征,根据地貌特征的不同,可以将地区划分为平原、丘陵、山地、高原等不同类型的地区。

例如,中国的自然地理条件可以根据地貌特征划分为华北平原、长江中下游平原、青藏高原等不同类型的地区。

2. 气候条件,根据气候条件的不同,可以将地区划分为寒带、温带、亚热带、热带等不同类型的地区。

例如,世界上的自然地理条件可以根据气候条件划分为北极、温带大陆性气候区、热带雨林气候区等不同类型的地区。

3. 土壤条件,根据土壤条件的不同,可以将地区划分为黄土地区、红壤地区、黑土地区、沙漠地区等不同类型的地区。

例如,中国的自然地理条件可以根据土壤条件划分为黄土高原、长江中下游红壤区、东北黑土地区等不同类型的地区。

二、人文地理条件。

1. 人口密度,根据人口密度的不同,可以将地区划分为人口稠密区和人口稀少区。

例如,中国的人文地理条件可以根据人口密度划分为东部沿海人口稠密区和西部内陆人口稀少区。

2. 经济发展水平,根据经济发展水平的不同,可以将地区划分为发达地区和欠发达地区。

例如,中国的人文地理条件可以根据经济发展水平划分为沿海发达地区和内陆欠发达地区。

3. 文化传统,根据文化传统的不同,可以将地区划分为传统文化区和现代文化区。

例如,中国的人文地理条件可以根据文化传统划分为中原传统文化区和西部少数民族传统文化区。

综上所述,地区类别划分标准是多方面的,既包括自然地理条件,也包括人文地理条件。

不同的地区类别划分标准可以帮助人们更好地理解和把握不同地区的特点和发展趋势,为决策和规划提供科学依据。

希望本文所述的地区类别划分标准能够为相关领域的研究和实践工作提供一定的参考和借鉴。

地区类别划分标准地区类别划分标准是指根据一定的规则和标准将地理空间上的不同区域进行分类和划分,以便于对各个地区进行管理、规划和研究。

地区类别划分标准的制定对于地方政府的决策和规划具有重要意义,同时也为学术研究和社会发展提供了基础数据和参考依据。

下面将从不同的角度分析地区类别划分标准。

首先,地区类别划分标准可以根据地理位置来进行划分。

地理位置是指地区在地球表面的相对位置,包括经纬度、海拔高度、地形地貌等因素。

根据地理位置的不同,可以将地区划分为东部地区、西部地区、南部地区和北部地区。

这种划分标准在国家发展战略和区域规划中具有重要作用,可以有针对性地制定政策和措施,促进区域间的均衡发展。

其次,地区类别划分标准还可以根据经济发展水平来进行划分。

经济发展水平是衡量地区经济繁荣程度的重要指标,包括地区生产总值、人均收入、产业结构等方面。

根据经济发展水平的不同,可以将地区划分为发达地区、欠发达地区和中等发达地区。

这种划分标准可以帮助政府制定针对性的扶贫和产业政策,推动欠发达地区的经济发展,实现全国经济的协调发展。

此外,地区类别划分标准还可以根据自然资源禀赋来进行划分。

自然资源禀赋是指地区所拥有的自然资源的类型和数量,包括水资源、矿产资源、土地资源等。

根据自然资源禀赋的不同,可以将地区划分为资源丰富地区、资源匮乏地区和生态脆弱地区。

这种划分标准可以帮助政府合理利用和保护自然资源,推动资源型地区的可持续发展,实现资源的合理配置和利用。

最后,地区类别划分标准还可以根据人口分布和社会发展水平来进行划分。

人口分布和社会发展水平是衡量地区人口结构和社会发展水平的重要指标,包括人口数量、教育水平、医疗卫生等方面。

根据人口分布和社会发展水平的不同,可以将地区划分为人口稠密地区、人口稀少地区和社会发展水平高地区。

这种划分标准可以帮助政府优化人口结构和社会资源配置,促进人口流动和社会发展的均衡。

综上所述,地区类别划分标准是一项复杂而又重要的工作,需要综合考虑地理位置、经济发展水平、自然资源禀赋、人口分布和社会发展水平等多方面因素。

艰苦地区分类一至六类分类依据

根据中国政府的相关规定,艰苦地区一般分为一至六类。

这些分类依据主要根据当地的自然环境、发展水平和经济状况等因素进行评估。

以下是详细的分类依据:

一类艰苦地区:多山、沙漠、高原、丘陵等地区,地形崎岖,交通不便,自然资源贫乏,气候恶劣,居民生活水平较低。

二类艰苦地区:农牧交错区、矿区、边疆地带等地区,交通相对较好,但自然条件较为恶劣,经济基础薄弱,居民生活水平普遍较低。

三类艰苦地区:旱涝灾害区、山区和水库移民区等地区,自然环境恶劣,经济发展缓慢,社会事业较为滞后,居民生活水平较低。

四类艰苦地区:少数民族聚居区、革命老区、贫困地区等地区,经济发展相对滞后,人口密度低,基础设施建设相对滞后,居民生活水平普遍较低。

五类艰苦地区:重点扶贫地区、生态保护区等地区,自然环境较为脆弱,经济发展滞后,区域发展不平衡,居民普遍处于较为贫困状态。

六类艰苦地区:国家基本公共服务短缺地区、民政重点扶助地区等地区,基础设施相对较少,公共服务水平低,经济发展水平低,居民生活水平普遍较低。

- 1 -。

新疆几类地区划分标准

新疆的地区划分标准主要有以下几类:

1. 行政区划:新疆分为14个地级行政区,分别是乌鲁木齐市、克拉玛依市、吐鲁番市、哈密市、昌吉回族自治州、博尔塔拉蒙古自治州、巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区、伊犁哈萨克自治州、塔城地区、阿勒泰地区。

2. 地质区划:新疆地质条件复杂,可划分为北天山区、南天山区、昆仑山区、阿尔泰山区、塔里木盆地、准噶尔盆地等。

3. 气候区划:新疆气候类型多样,可划分为温带大陆性气候区、高山寒带气候区、温带半湿润气候区、寒温带干旱气候区等。

4. 民族地区划分:新疆地区居民多为少数民族,可划分为哈萨克族地区、维吾尔族地区、柯尔克孜族地区、蒙古族地区等。

5. 经济区划:新疆经济以农牧业、煤炭、石油天然气等资源产业为主,可划分为北疆经济区、南疆经济区、中疆经济区等。

这些地区划分标准在实际应用中可能会因目的不同而有所调整,但以上是常见的几类划分方式。

六类艰苦边远地区划分标准艰苦边远地区是国家对一些条件较为艰苦和相对偏远的地区的统称。

这些地区通常的特点是交通不便、经济发展滞后、基础设施不完善、生活条件较差等。

为了更好地管理和发展这些地区,需要将其进行划分,并根据不同的特点和需求制定相应的政策。

下面将介绍六类艰苦边远地区的划分标准。

一、地理条件:地理条件是划分艰苦边远地区的最基本标准之一。

一般来说,地处高山、草原、沼泽、沙漠等特殊地理环境的地区往往交通不便,降水稀少,气候恶劣,生态环境脆弱,经济资源匮乏。

这些地区的居民通常以农牧业为主,经济发展滞后,基础设施建设相对落后。

因此,地理条件是划分艰苦边远地区的首要标准。

二、人口密度:人口密度也是划分艰苦边远地区的重要标准之一。

人口密度低的地区通常土地资源丰富,但相应的缺乏劳动力和社会服务。

这些地区的经济发展相对滞后,基础设施建设不完善,人口流动性较低。

因此,人口密度也成为衡量艰苦边远地区的重要指标。

三、经济发展水平:经济发展水平是划分艰苦边远地区的重要参考标准。

一般来说,经济发展水平低的地区往往基础设施建设滞后,产业结构单一,就业机会不多,人均收入较低。

这些地区的居民普遍面临着生活条件较差、缺乏教育、医疗等基本服务的问题。

因此,经济发展水平也是划分艰苦边远地区的重要标准之一。

四、文化传统:文化传统是划分艰苦边远地区的另一个重要标准。

一些地区拥有独特而丰富的文化传统,但由于交通不便、经济资源匮乏等原因,文化传统的传承和发展受到了限制。

为了保护和弘扬这些地区的文化传统,有必要将其纳入艰苦边远地区的范畴,并制定相应的政策和措施。

五、基础设施建设:基础设施建设是划分艰苦边远地区的重要考量因素。

艰苦边远地区的基础设施建设往往滞后,交通不便、电力供应不稳定、通信网络覆盖不全等问题普遍存在。

这些问题严重制约了这些地区的经济发展和社会进步。

因此,基础设施建设的薄弱程度也成为划分艰苦边远地区的重要指标。

六、政策扶持需求:政策扶持需求是划分艰苦边远地区的最终标准。

行政区划标准行政区划标准是国家对于地理区域划分的一种标准规范,用于统一各级行政区域的划分,方便行政管理和统计。

行政区划标准通常由国家统计局、国土资源部等相关部门制定,并在全国范围内推行。

以下是行政区划标准的相关参考内容。

1.行政区划的层次划分:通常将行政区域分为国家级、省级、地级、县级四个层次。

国家级为最高层次,包括直辖市、自治区、特别行政区等;省级为次高层次,包括省、自治区、直辖市、特区等;地级为第三层次,包括地级市、自治州等;县级为最低层次,包括县、市辖区等。

2.行政区划的划分原则:行政区划的划分应符合以下原则:地理上的邻近性原则,即行政区划应考虑地理条件,使得行政区域相互邻接;行政上的连续性原则,即行政区划应保持行政区域的连续性,不产生隔离区域;人口规模和经济实力相适应原则,即行政区划应根据人口数量和经济发展水平进行划分,保持平衡;民族地区自治原则,即对于民族地区,应尊重其自治权力,保障其民族特色。

3.行政区划的命名原则:行政区划的命名应简明、具有地方特色和代表性。

命名上可采用地名、人物名、历史名等,同时应避免重名和混淆。

对于历史悠久的城市,可以保留其原有名称,对于新设的城市,应考虑地方特色或历史背景进行命名。

4.行政区划的调整原则:行政区划的调整应根据实际需要进行,包括新增、撤销、划归等。

调整时应考虑区域的可行性、经济发展水平、人口分布情况等因素,保证调整后的行政区划更加合理、科学。

5.行政区划的管辖职责:行政区划的划分还涉及行政管理和管辖职责的划分。

不同层次的行政区划对应着不同的行政管理部门,需要明确各级行政区域的职责划分和权限范围,保证行政管理的高效和规范。

行政区划标准对于国家统一行政管理、推动经济发展、促进社会稳定具有重要意义。

通过行政区划的合理划分和调整,可以更好地适应国家和地方的发展需求,提高行政管理的效能,推动地方经济的协调发展。

同时,行政区划标准也为统计部门提供了便利,方便数据的收集和比较分析。

地区类别划分标准地区类别划分标准是指根据一定的规则和标准将地理空间划分为不同的区域类别,以便于对不同地区进行管理、统计和研究。

地区类别划分标准的制定对于地方政府的决策和规划具有重要意义,同时也对于学术研究和社会发展具有一定的指导作用。

在地区类别划分标准的制定过程中,需要考虑多方面因素,如地理环境、人口分布、经济发展水平等,以确保划分的科学合理和具有实际意义。

首先,地理环境是划分地区类别的重要考量因素之一。

地理环境包括地形地貌、气候条件、水资源分布等多个方面。

不同的地理环境对于人类活动和经济发展具有重要影响,因此在划分地区类别时需要充分考虑地理环境的差异性。

例如,山区地区与平原地区在农业生产、自然资源利用等方面存在显著差异,因此应当划分为不同的地区类别。

其次,人口分布也是地区类别划分的重要考量因素之一。

人口是社会经济活动的主体,不同地区的人口分布情况直接影响着该地区的经济发展水平、社会资源配置等方面。

例如,人口密集的城市地区与人口稀少的农村地区在社会经济发展水平上存在显著差异,因此应当根据人口分布情况进行合理划分。

另外,经济发展水平也是划分地区类别的重要考量因素之一。

不同地区的经济发展水平直接反映了该地区的产业结构、经济实力、科技水平等方面的差异。

例如,发达地区与欠发达地区在经济发展水平上存在明显差距,因此应当根据经济发展水平进行科学划分。

在制定地区类别划分标准时,需要综合考虑上述因素,并根据实际情况制定相应的划分标准。

划分标准应当具有科学性、可操作性和实用性,以便于对不同地区进行准确的分类和管理。

同时,划分标准还应当具有一定的灵活性,能够根据社会经济发展的变化进行调整和修订,以确保划分的科学合理和具有实际指导意义。

总之,地区类别划分标准的制定是一个复杂而又重要的课题,需要充分考虑地理环境、人口分布、经济发展水平等多个因素,并根据实际情况制定科学合理的划分标准。

只有这样,才能确保地区类别划分的科学性和实用性,为地方政府的决策和规划提供有力支持,为学术研究和社会发展提供有益参考。

中国城市分类标准联合国将2万人作为定义城市的人口下限,10万人作为划定大城市的下限,100万人作为划定特大城市的下限.中国城市的分类方法经常看到有所谓的一级城市,地级城市之类的划分,是以怎么样的依据划分的?总共分多少级别?第一级:直辖市、特别行政区、GDP大于1600亿且市区人口大于200万的城市:北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、济南、青岛、南京、上海、杭州、武汉、广州、深圳、香港、澳门、重庆、成都、西安(18个)第二级:其他副省级城市、经济特区城市、省会、苏锡二市:石家庄、长春、呼和浩特、太原、郑州、合肥、无锡、苏州、宁波、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、三亚、南宁、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐(25个)第三级:14沿海开放城市之一、经济发达且收入高的城市:唐山、秦皇岛、淄博、烟台、威海、徐州、连云港、南通、镇江、常州、嘉兴、金华、绍兴、台州、温州、泉州、东莞、惠州、佛山、中山、江门、湛江、北海、桂林(24个)第四级:其他人口大于100万的城市、重点经济城市邯郸、鞍山、抚顺、吉林市、齐齐哈尔、大庆、包头、大同、洛阳、潍坊、芜湖、扬州、湖州、舟山、漳州、株洲、潮州、柳州(18个)第五级:其他著名经济城市、重要交通枢纽城市—人口大于50万、重点旅游城市:承德、保定、丹东、开封、安阳、泰安、日照、蚌埠、黄山、泰州、莆田、南平、九江、宜昌、襄樊、岳阳、肇庆、乐山、绵阳、丽江、延安、咸阳、宝鸡(23个)以上城市共有108个,这些城市是中国的“108好汉”,其他城市均为第六级。

中国城市分类标准依据该城市的社会消费品零售总额、国内生产总值、市区人口和职工工资确定,排序为:(1)、社会消费品零售总额在1000亿元以上,GDP在2000亿元以上,市区人口在550万以上,职工年平均工资在16000元以上的为----A类(特大型)城市。

(2)、社会消费品零售总额在300亿~1000亿元之间,GDP在500万~2000亿元之间,市区人口在200万~550万之间,职工年平均工资在8000元以上的为----B类(大型)城市。

新疆地区类别划分标准

新疆地区的类别划分可以涉及多个方面,包括政治、文化、地理等不同的分类标准。

以下是一些常见的分类方式:

1. 政治行政划分:新疆维吾尔自治区是中国五大自治区之一,下辖14个地级行政单位,包括乌鲁木齐市、克拉玛依市等地级市,以及众多的县级行政区划。

2. 地理区域划分:新疆地理上可以分为南北疆。

南疆主要是指塔克拉玛干沙漠和昆仑山、帕米尔高原等地区,而北疆则是指天山山脉及其以北的地区,包括伊犁、阿勒泰、巴音郭楞等地。

3. 民族文化区域划分:新疆地区有多民族聚居,可以按照不同民族的分布来进行划分,例如维吾尔族、汉族、哈萨克族等民族分布区域。

4. 经济发展区域划分:新疆根据经济发展状况也可分为东疆、西疆、南疆等不同的发展区域,这种划分通常考虑到当地的经济条件、资源分布等因素。

在实际应用中,根据不同的需求和研究目的,可以采用不同的分类标准来划分新疆地区的类别,这些标准往往会互相交叉、综合运用。

1。

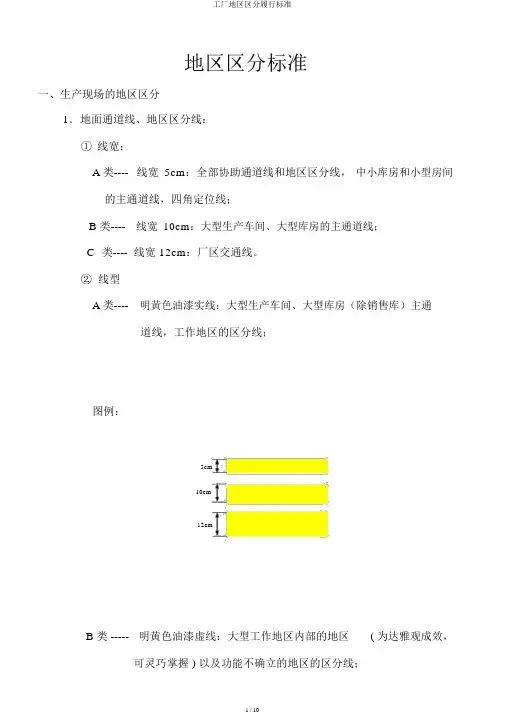

地区区分标准一、生产现场的地区区分1.地面通道线、地区区分线:① 线宽:A 类----线宽5cm:全部协助通道线和地区区分线,中小库房和小型房间的主通道线,四角定位线;B 类----线宽10cm:大型生产车间、大型库房的主通道线;C类---- 线宽 12cm:厂区交通线。

②线型A 类----明黄色油漆实线:大型生产车间、大型库房(除销售库)主通道线,工作地区的区分线;图例:5cm10cm12cmB 类 -----明黄色油漆虚线:大型工作地区内部的地区( 为达雅观成效,可灵巧掌握 ) 以及功能不确立的地区的区分线;图例:15cm15cm15cm5cm15cm15cmC类----红色虚线:不良品摆放区的区分线;图例:15cm15cm15cm5cm15cm15cmD类---- 明黄色与黑色构成的斜纹斑马线(450):危险地区的禁入警告线,消防通道线,突出部位(如:路肩石等);图例:5cm5c m图例:E 类----绿色实线:合格品摆放区的区分线和成品库房的通道线5cm说明:在全部适合贴胶带的地面,在能达到同样外观成效的条件下,可用在地面直接贴胶带的方式取代刷油漆。

2.定位线A 类 -----设施的定位:全部设施与工作台的定位均用黄色四角定位线,工作台的四角定位线的内空部分注明“工作台”字样;图例:20cm2cm5cmB 类-----不良品区的定位:用红色关闭线;图例:5cm不合格品区C 类-----消防器械、油类、化学药品等危险物件的定位:使用红白警告定位线;图例:20cm2cm3cm5cmD 类 ----物料码放架与形状规则的常用物件的定位:使用黄色四角定位线;图例:20cm2cm5cmE 类----消防栓、配电柜等禁放物件的开门地区处的定位:使用红白相间的斑马式填补线;说明:红色线宽 5cm,空白线宽 5cm,45o倾斜;地区长度与配电箱一致、宽度为门的半径;说明:红色线宽 5cm,空白线宽 5cm,45o倾斜;地区长度与消防栓保持一致、宽度 30cm左右;手推式灭火器壁挂式灭火器说明:红色、线宽 4cm,空白宽 6cm,45o倾斜;地区长度与灭火器的数目一致、宽度 30cm左右;F 类 ----挪动式设施的定位(如液压车):使用黄线周围定位线,并注明起动方向;图例:5cm5cm液压车停放区地区大小由液压车的大小确立,长度方向 100cm, 宽度方向 80cm。

干湿区的划分依据干湿区是根据地区的气候和降水量的不同来划分的。

干湿区的划分依据是根据地区的年降水量来确定的,通常以年平均降水量为标准。

根据降水量的不同,将地区划分为干燥区和湿润区两个大的类别。

干燥区是指年降水量较少的地区,这些地区的水资源相对匮乏。

干燥区的气候特点是干燥,降水量少,蒸发量大,水分蒸发速度快。

干燥区的土壤干燥,植被稀疏,植物生长缓慢。

干燥区的气温较高,日照时间长,干旱季节长。

湿润区是指年降水量较多的地区,这些地区的水资源相对丰富。

湿润区的气候特点是湿润,降水量多,蒸发量小,水分蒸发速度慢。

湿润区的土壤湿润,植被茂盛,植物生长快速。

湿润区的气温较低,日照时间短,湿润季节长。

干湿区的划分依据主要是根据地区的降水量来确定的。

一般来说,年降水量小于400毫米的地区被划分为干燥区,年降水量大于800毫米的地区被划分为湿润区。

年降水量在400毫米到800毫米之间的地区被称为半干旱区。

这个划分标准可以根据地区的实际情况进行调整。

干湿区的划分对于地区的农业、水资源管理和生态环境保护都有着重要的意义。

在干燥区,由于降水量少,水资源匮乏,农业生产受到限制。

在湿润区,由于降水量多,水资源丰富,农业生产条件好。

因此,干湿区的划分可以帮助农业决策者制定合理的农业发展政策,合理配置水资源,保护生态环境。

干湿区的划分还对于地区的城市规划和建设有着一定的指导作用。

在干燥区,由于水资源匮乏,城市建设需要考虑节约用水和水资源的合理利用。

在湿润区,由于水资源丰富,城市建设可以更加注重园林绿化和水资源的开发利用。

因此,干湿区的划分可以帮助城市规划者制定合理的城市发展规划,促进城市的可持续发展。

干湿区的划分依据是根据地区的降水量来确定的。

干燥区和湿润区具有不同的气候特点和水资源条件,对于农业、水资源管理、生态环境保护和城市规划都有着重要的意义。

干湿区的划分可以帮助决策者制定合理的发展政策,合理配置资源,促进地区的可持续发展。

地区类别划分标准地区类别划分标准是指根据一定的规则和标准将地理空间上的区域划分为不同的类别,以便于进行管理、统计、规划和研究。

地区类别划分标准的制定对于地方政府的决策和规划具有重要的指导意义,同时也为学术研究和社会分析提供了基础数据。

在实际应用中,地区类别划分标准可以根据不同的目的和需求进行调整和改进,以适应不同的环境和情境。

一、地理位置。

地理位置是地区类别划分的重要标准之一。

根据地理位置的不同,可以将地区划分为东部、西部、南部、北部等不同的类别。

这种划分标准通常用于宏观经济分析和区域发展规划,可以反映地区的经济结构、资源禀赋和发展水平。

二、行政区划。

行政区划是指根据行政管理的需要将国土划分为不同的行政区域。

按照行政区划的不同级别,可以将地区划分为省、市、县、乡等不同的类别。

这种划分标准通常用于政府管理和公共服务的提供,可以为政府决策和社会管理提供基础数据。

三、经济发展水平。

经济发展水平是地区类别划分的重要考量因素之一。

根据地区的经济发展水平的不同,可以将地区划分为发达地区、欠发达地区、中等发达地区等不同的类别。

这种划分标准通常用于贫困地区的扶贫开发和经济合作的指导,可以为资源配置和政策制定提供依据。

四、自然环境。

自然环境是地区类别划分的重要参考因素之一。

根据地区的自然环境特点的不同,可以将地区划分为山区、平原、草原、沿海地区等不同的类别。

这种划分标准通常用于生态保护和资源利用的规划,可以为生态环境保护和可持续发展提供依据。

五、人口分布。

人口分布是地区类别划分的重要考量因素之一。

根据地区的人口分布特点的不同,可以将地区划分为城市、农村、人口稠密地区、人口稀少地区等不同的类别。

这种划分标准通常用于人口政策和城乡规划,可以为人口调控和城乡发展提供依据。

六、文化传统。

文化传统是地区类别划分的重要参考因素之一。

根据地区的文化传统特点的不同,可以将地区划分为少数民族地区、宗教地区、历史文化名城等不同的类别。

严寒地区abc区划分标准

严寒地区的划分标准通常是根据气候条件和温度等因素来确定的。

在中国,严寒地区一般指的是气候条件非常寒冷的地区,常见的划分标准如下:

1. 平均气温:严寒地区的平均气温要较低,一般在年平均气温低于0摄氏度的地区可以被划定为严寒地区。

2. 极寒天数:严寒地区的极寒天数较多,即年内持续寒冷的天数较长。

一般来说,寒冷天数超过60天或者持续时间较长的地区可以划定为严寒地区。

3. 地理位置:严寒地区通常位于高纬度地区或者高海拔地区,这些地区由于受到地理环境的限制,气候寒冷且冬季漫长。

需要注意的是,不同国家和地区对严寒地区的划分标准可能有所不同。

以上是一般的划分标准,具体划分还需参考当地的气候数据和相关规定。

地区类别划分标准地区类别划分标准是指根据一定的规则和标准,将地理空间上的不同区域进行分类和划分。

地区类别划分标准的制定对于地方政府的管理、资源分配、规划建设等工作具有重要意义。

在实际应用中,地区类别划分标准可以根据不同的目的和需求进行制定,比如经济发展水平、人口密度、自然环境等因素都可以成为划分标准的依据。

首先,经济发展水平是地区类别划分的重要标准之一。

通常情况下,经济发达地区往往具有较高的经济总量、人均收入水平和较好的基础设施建设。

这些地区往往是国家和地方政府的重点扶持对象,因此需要将其与其他地区进行分类划分,以便有针对性地进行政策支持和资源调配。

相对而言,经济欠发达地区则需要更多的政策倾斜和支持,以促进其经济发展和社会进步。

其次,人口密度也是地区类别划分的重要考量因素之一。

人口密度较高的地区往往意味着资源利用更加集中、基础设施需求更大、环境保护压力更大等特点。

因此,对于人口密度较高的地区,政府需要加大对其的资源投入和管理力度,以满足其发展和生活需求。

而人口密度较低的地区则需要更多的政策扶持和资源倾斜,以促进其人口流入和经济发展。

另外,自然环境也是地区类别划分的重要考量因素之一。

自然环境的好坏直接影响着人们的生活质量和经济发展水平。

比如,生态环境良好的地区往往适宜农业生产和旅游开发,而生态环境恶劣的地区则需要更多的环境治理和保护工作。

因此,对于不同自然环境条件下的地区,政府需要制定不同的政策和措施,以促进其可持续发展。

综上所述,地区类别划分标准是一个综合考量多种因素的过程,其目的是为了更好地进行地方政府管理和资源分配。

在实际应用中,地区类别划分标准需要根据具体情况进行灵活调整和制定,以适应不同地区的需求和发展阶段。

希望通过合理的地区类别划分,能够更好地促进各地区的经济发展、社会进步和人民生活水平的提高。

关于中国艰苦边远地区的划分标准,一般是根据当地的自然条件、经济发展水平、生活设施完善程度以及交通条件等多种因素综合考虑的。

以下是基于这些因素的详细解读:一、自然条件自然条件是判断一个地区是否艰苦边远的首要因素。

这包括气候条件、地形地貌、生态环境等。

1. 气候条件:极端气候,如高寒、高温、多雨、干旱等,会影响人们的正常生活和健康,这类地区通常被认为是艰苦边远地区。

2. 地形地貌:地形险峻,如高山、峡谷、沙漠、冻土等,给居住和交通带来极大不便,这样的地区也通常被归类为艰苦边远。

3. 生态环境:生态环境脆弱,如生物多样性贫乏、植被覆盖率低、水土流失严重等,这些特征也是艰苦边远地区的标志。

二、经济发展水平经济发展水平是衡量艰苦边远地区的另一重要指标。

1. 产业结构:单一的产业结构,缺乏多元化的经济发展模式,经济基础薄弱。

2. 人均收入:较低的人均收入水平,居民生活水平普遍不高。

3. 基础设施:基础设施建设滞后,如电力、水利、交通网络等公共服务设施欠缺或落后。

三、生活设施完善程度生活设施的完善程度直接影响着当地居民的生活质量。

1. 医疗卫生:医疗资源稀缺,医疗设施简陋,专业医务人员缺乏。

2. 教育资源:教育资源不足,学校少,教育质量相对较低。

3. 日常生活:日常生活服务设施不完善,如购物、娱乐、文化设施匮乏。

四、交通条件交通条件是联系内地与边远地区的重要纽带。

1. 道路交通:交通不便利,道路状况差,尤其是在恶劣天气下,交通更是难以保障。

2. 交通工具:交通工具单一,缺乏有效的交通方式,如航空、铁路等现代交通方式覆盖不足。

五、政策支持与地方特色政策支持与地方特色也是划分艰苦边远地区的重要参考。

1. 国家政策:国家对于边远地区有特殊的扶持政策,如税收优惠、生活补贴等。

2. 地方特色:一些地区虽然生活条件艰苦,但具有独特的民族文化和自然风光,这些特色也需要在划分时予以考虑。

六、居民意愿与社会稳定居民的生活意愿和社会的整体稳定状况也是判断艰苦边远地区的依据。

全国待遇区类别地区的划分

1. 东部地区:

- 东部地区是我国经济发展最为发达的地区之一。

- 这些地区拥有较高的地区生产总值和人均收入水平,同时也有较高的人口密度和就业率。

- 在政策待遇方面,东部地区享受到更多的政策支持和经济优惠,包括税收优惠、贷款支持等。

2. 中部地区:

- 中部地区是我国经济发展中等水平的地区。

- 这些地区的地区生产总值和人均收入水平较为平均,人口密度和就业率也处于中等水平。

- 中部地区在政策待遇方面相对于东部地区有所偏低,但仍然享受到一定的政策支持和经济优惠。

3. 西部地区:

- 西部地区是我国经济相对欠发达的地区之一。

- 这些地区的地区生产总值和人均收入水平较低,人口密度和就业率也相对较低。

- 西部地区在政策待遇方面享受到更多的政策支持和经济优惠,以促进地区经济的发展和改善生活水平。

4. 东北地区:

- 东北地区是我国经济发展相对滞后的地区之一。

- 这些地区的地区生产总值和人均收入水平较低,人口密度和

就业率也较低。

- 东北地区在政策待遇方面享受到特殊的政策支持和经济优惠,以促进地区的经济转型和发展。

总的来说,全国待遇区类别地区的划分主要基于经济发展水平

和人口分布情况。

不同类别地区享受不同程度的政策支持和经济优惠,以促进全国各地的均衡发展和提高人民生活水平。

地区类别划分标准

地区类别划分标准是根据不同的行政、地理、经济等因素对地区进行划分的标准。

目前,中国的地区划分主要按照行政区划和地理区划两种方式进行。

行政区划是指按照政治管理和行政区域界限进行划分的地区。

中国的行政区划分为省级行政区、地级行政区、县级行政区和乡级行政区。

其中,省级行政区包括省、自治区、直辖市;地级行政区包括地级市、地区、自治州;县级行政区包括县、自治县、市辖区、县级市、市、区;乡级行政区包括乡、镇、街道办事处、村委会等。

地理区划是指按照地理位置、自然环境和经济发展水平等因素进行划分的地区。

中国的地理区划分为东部地区、中部地区、西部地区和东北地区。

其中,东部地区包括北京、天津、河北、山东、上海、江苏、浙江、福建、广东、海南;中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南;西部地区包括重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆;东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江。

除此之外,还有按照经济发展水平进行划分的东部、中部、西部和东北、中南、西南六大区域划分标准。

这些划分标准在国家和地方的规划、经济发展、财政分配等方面具有重要作用,也方便人们对不同地区进行比较和研究。

- 1 -。