怎样正确运用成语完整(1)

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:3

成语的正确使用[知识网络]成语是俗语的一种,是指语言现象中常用而又定型的词组或短句。

它结构凝练而富于表现力。

成语丰富了汉语的词汇,它是人们在长期的语言实践中提炼出来的。

成语的来源,主要有以下几方面:1、从古代寓言故事凝缩成的。

这类成语和寓言一样,常用假托的故事或者拟人手法来说明某种道理,常带有劝解或者讽刺的意味。

如:滥竽充数、狐假虎威、螳臂当车、鹬蚌相争、与虎谋皮、杞人忧天等。

2、从历史事件或历史故事凝缩而成。

这类成语经常用来说明某种道理、某种认识或者某种境遇。

如:卧薪尝胆、毛遂自荐、风声鹤唳、三顾茅庐、完璧归赵、请君入瓮等。

3、古代作品中的语句习用为成语。

这类成语,有的是作品中的原话,有的则是经过加工,经过简缩而成的。

如:一鼓作气、舍生取义、知己知彼、庞然大物、扑朔迷离、诲人不倦等4、来自群众的口头语。

语言本来就是约定俗成的产物,随着社会的不断发展,这类成语仍会不断出现,为人们所喜闻乐见。

如:三长两短、十拿九稳、人山人海、有气无力、洋为中用、百花齐放等。

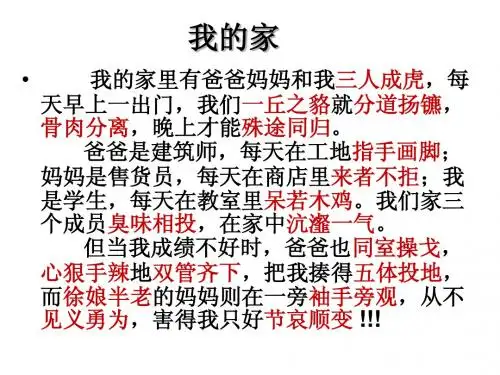

恰当地引用成语,可以使语言生动活泼,使文章言简意赅,并增加表达的广度和深度。

反之,则容易产生误解,甚至闹出笑话。

但由于成语的结构固定而类型又多种多样;表达一个整体的意义而意义又比较丰富,另一方面,大量成语源于我们初中生不大了解的古代典籍,所以,正确使用成语不是一件很容易的事。

“书到用时方恨少”这就要求我们平时注意积累,不断丰富词汇。

积累的方法很多,譬如有的教师让学生化整为零,每天积累一两个成语;有的在每天的语文课前让学生讲一两个成语故事;既激发兴趣,又记住了成语。

但关键还在于自己平时的积累,如:遇到不理解的成语随时借助工具书——成语词典,弄清这个成语的来龙去脉,这样就可以从音、形、意三个方面三位一体地去积累成语。

另外写作中使用成语时,也要多加斟酌和辨析,学会结合语境,结合说话的场合、对象、语体、情景、题旨、词语之间的呼应情况选用成语。

只有这样,在应试时我们才能驾轻就熟,准确辩识,不误用和乱用成语。

教案成语的正确运用一、教学目标1. 让学生理解成语的含义和用法。

2. 培养学生正确运用成语的能力。

3. 提高学生对汉语文化的了解和兴趣。

二、教学内容1. 成语的含义和结构:成语是由四个汉字组成的固定短语,具有特定的含义。

2. 成语的用法:成语可以作为谓语、宾语、定语等,用于表达完整的意思。

3. 成语的来源:成语来源于古代文学作品、历史故事、民间传说等。

三、教学方法1. 讲授法:讲解成语的含义、结构和用法。

2. 案例分析法:分析典型成语的用法和意义。

3. 练习法:让学生通过练习来巩固所学内容。

四、教学步骤1. 导入:引导学生回顾已学的成语,激发学生对成语的兴趣。

2. 讲解成语的含义和结构:通过讲解成语的构成和特点,让学生理解成语的含义。

3. 讲解成语的用法:通过案例分析,让学生了解成语在不同句子中的用法。

4. 练习:让学生练习使用成语,加深对成语用法的理解。

五、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的积极参与程度和表现。

2. 练习完成情况:检查学生完成练习的情况,评估学生对成语用法的掌握程度。

3. 学生反馈:收集学生的反馈意见,了解学生对教学内容和教学方法的满意度。

六、教学活动1. 小组讨论:让学生分组讨论成语的起源和故事背景,促进学生之间的交流和合作。

2. 成语接龙:组织学生进行成语接龙游戏,培养学生的反应能力和记忆力。

3. 成语应用比赛:设置成语应用比赛,让学生在比赛中正确运用成语,提高学生的应用能力。

七、教学资源1. 成语故事书籍:提供成语故事书籍给学生阅读,帮助他们了解成语的来源和背景。

2. 成语卡片:制作成语卡片,方便学生随时查阅和复习成语。

3. 在线成语字典:提供在线成语字典给学生使用,方便他们查询成语的含义和用法。

八、教学策略1. 情境创设:通过设定情境,让学生在实际语境中运用成语,提高他们的实际应用能力。

2. 互动教学:鼓励学生积极参与课堂讨论和互动,增强学生的学习兴趣和动力。

一、教学目标:1. 让学生理解成语的含义和用法。

2. 培养学生正确使用成语的能力。

3. 提高学生对汉语文化的认识和理解。

二、教学内容:1. 成语的含义和特点2. 成语的来源和分类3. 成语的正确使用方法三、教学重点与难点:1. 重点:成语的正确使用方法2. 难点:成语的语境判断和运用四、教学方法:1. 案例分析法:通过具体案例,让学生了解成语的正确使用方法。

2. 互动教学法:引导学生参与讨论,提高学生对成语使用的认识。

3. 实践训练法:通过练习,让学生在实际语境中运用成语。

五、教学过程:1. 导入:简要介绍成语的含义和特点,激发学生的学习兴趣。

2. 讲解:详细讲解成语的来源和分类,让学生了解成语的背景知识。

3. 案例分析:分析典型案例,引导学生正确使用成语。

4. 互动讨论:分组讨论,让学生分享自己喜欢的成语及其使用方法。

5. 实践训练:布置练习题,让学生在实际语境中运用成语。

六、教学目标:1. 让学生掌握成语的基本用法。

2. 培养学生正确运用成语的能力。

3. 提高学生对汉语文化的认识和理解。

七、教学内容:1. 成语的结构和搭配2. 成语的感情色彩和语体色彩3. 成语的错误类型及避免方法八、教学重点与难点:1. 重点:成语的基本用法和搭配2. 难点:成语的感情色彩和语体色彩的判断及运用九、教学方法:1. 案例分析法:通过具体案例,让学生了解成语的用法和搭配。

2. 互动教学法:引导学生参与讨论,提高学生对成语使用的认识。

3. 实践训练法:通过练习,让学生在实际语境中运用成语。

十、教学过程:1. 复习导入:回顾上节课的内容,激发学生的学习兴趣。

2. 讲解:详细讲解成语的结构和搭配,让学生了解成语的基本用法。

3. 案例分析:分析典型案例,引导学生正确使用成语。

4. 互动讨论:分组讨论,让学生分享自己喜欢的成语及其使用方法。

5. 实践训练:布置练习题,让学生在实际语境中运用成语。

六、教学目标:1. 让学生能够识别和运用成语中的固定搭配。

正确使用成语(熟语)隋燕一、考点阐释“正确使用熟语”是2004年高考语文《考试大纲》新增加的一项内容。

熟语是语言中常用而定型的短语或句子。

“短语”指成语、惯用语和歇后语,“句子”指谚语和格言。

将富有时代气息的惯用语、歇后语、谚语、格言等熟语纳入考试范围,体现了高考语文关注社会、关注人生的特点。

近年来,成语(熟语)命题的再现率是100%,是高考中的必考题。

成语(熟语)在结构上是个短语,但在使用上只能当一个词来用。

因此,正确使用成语和使用实词原则上没有什么区别。

其难点主要在于:把握成语(熟语)的确切含义,不可望文生义;了解成语(熟语)的使用对象或范围,并结合具体语境恰当使用。

解题难度加大了,更有利于检测考生灵活运用成语(熟语)的能力。

二考向预测:(一)综合性越来越强,由于客观题的逐年减少,有可能把熟语的使用和辨析同义词合二为一,也可能把这一考点和修改病句的考点结合起来以主观题的形式在第二卷出现,这些都使这一考点具有更大的综合性。

(二)选取的测试熟语不避熟就生,都应是大家耳熟能详,应用范围较广的,如雨后春笋,差强人意,一文不名,墙倒众人推,三下五除二,回马枪等,而且不回避以前已经考过的成语三考试形式1、作为选择题中的错别字选项出现。

例:下列词语中没有错别字的一组是(2004全国卷甲)A、梦魇春风和煦不可或缺有志者事竞成B、置喙如日中天轻歌曼舞燕雀安知鸿鹄之志C、忤逆毛骨耸然拭目以待桃李不言,下自成蹊D、什物荆棘丛生天随人愿工欲善其事,必先利其器(应选B项。

B项书写全部正确。

A项“有志者事竟成”应为“有志者事竟成”;C项“毛骨耸然”应为“毛骨悚然”;D项“天随人愿”应为“天遂人愿”)2、成语、熟语的互换使用。

例:把下列句子中画线的俗语换成一个意义相当的四字格成语(92年三南卷)①凡遇院中公文,送府用印,孙大人动辄横挑鼻子竖挑眼,当即驳回。

(吹毛求疵)②“豪强”和“官家”,历来一个鼻孔出气,狼狈为。

(沆瀣一气)③本人一介书生,而且无家室之累,打开天窗说亮话,又有何妨?(直言不讳)④况且列强虎视眈眈,吃着碗里瞧着锅里,正是蚕食鲸吞的时候。

正确使用成语(熟语)一、考点介绍《考试大纲》要求:正确使用词语(包括熟语),能力等级为D。

熟语是固定词组的总和,它包括成语、谚语、俗语、格言、歇后语和惯用语。

显然,对熟语的考查是引导中学生走向生活的一条重要途径。

从近几年各地考题来看,对熟语的考查,除了那些实用性强、流传性广的惯用语、歇后语、俗语外,重点还是常见成语的使用,难点在误解词义的成语和容易误解色彩与适用范围的成语等。

对这一考点的复习,要注意以下几点:一、逐字解释成语,运用成语结构特点把握成语大意,但要注意不能望文生义;二、注意成语潜在的感情色彩;三、要注意成语的使用范围和搭配对象;四、弄清所用的成语的前后语境,尽可能找出句中相关联的信息。

二、名校试题1.(安徽省皖南八校2008届高三年级第一次联考试题,语文,2)下列各句中,加点成语使用不恰当的一句是()A.从当前来看,入世对中国教育的影响更多地表现为波澜不惊的悄然变革,无视或忽略不计显然会贻误发展机遇,明智的做法应该是未雨绸缪。

B.经过这么长时间的宣传,老百姓对成龙和李连杰主演的电影《功夫之王》早已耳熟能详了。

昨天,这部众人期盼已久的电影终于和大家见面了。

C.原本想在上海滩遏止住连败的颓势,但积重难返的防守问题又让自己和伤口被撒了把盐——三连败,这就是力帆昨天下午在上海浦东体育场的遭遇。

D.德国近三年来失业率持续走高,10月份失业人数猛增,比上月增加2.2万人;政府劳动就业和社会保障部门面对方兴未艾的失业势头也束手无策。

2.(山东省青岛市2008年高考一模试题,语文,4)下列句子中,加点成语使用恰当的一句是()A.由于竞争激烈,一些公司出现了优秀员工跳槽的现象,这对那些人力资源本不丰厚的公司来说,无异于釜底抽薪,必将影响到公司的发展。

B.一个人如果总是在约束下生活,就会少一分天真,少一分自由。

我愿我的生活是挥洒自如的,如行云般随意舒卷。

C.社会上有一些人禁不住毒品暴利的诱惑,义无反顾地走上了制造、贩卖毒品的道路,他们最终将会受到法律的制裁。

办权。

B.近阶段,毒黄瓜、瘦肉精、塑化剂……种种食品安全问题如雨后春笋....般地出现在公众面前,令人惴惴不安。

C.圆明园流失文物鼠首和兔首铜像被公然拍卖,大家义愤填膺....。

D.该如何处理这些垃圾呢?大家七嘴八舌地商量着,众说纷纭,莫衷一是....。

10.下列句中加点词语使用正确的一项是()A.被列为世界十大思想家之首的“圣人”孔子,不仅在中国家喻户晓....,也为世界许多国家和人民所推崇。

B.长江中下游地区正遭遇着60年不遇的特大旱灾,中央领导多次亲临灾区视察,指示地方政府做好抗旱工作,确保灾区人民的生活安居乐业....。

C.两岸实现“三通”以来,去台湾和大陆观光旅客滔滔不绝....,呈现出“两岸一家亲”的交往热潮。

D.在中国共产党建党90周年之际,我们深情缅怀革命前辈,虽然他们早已离开人世,但他们的恩情我们一直铭记于心,耿耿于怀....。

11.下列各句中加点的成语使用不恰当的一句是()A.发展低碳经济首当其冲....的是要坚持节约资源、保护环境的基本国策,协调资源利用和环境保护的关系,实现可持续发展。

B.《木兰诗》情节扑朔迷离....,人物形象血肉丰满,不仅让中国的老百姓津津乐道,也让世界的“木兰迷”倍加赞赏。

C.与书为友能够让你获益匪浅....,将不同的书视为自己的朋友,就能增长阅历,丰富思想,增添情趣。

D.利比亚连日来遭受北约多国部队的空袭,反政府军又节节取利,加上美国等国的推波助澜,利比亚政府军已到了进退维谷....的地步,前景让人堪忧。

12下列句子中加点的成语使用恰当的一项是()A.眉山多风光,绿树葱笼的瓦屋山、神奇美妙的老峨山、碧波万顷的黑龙滩……令人目.不窥园...,流连忘返。

B.炮轰食品犯罪行为,维护百姓餐桌安全,是时代赋予新闻工作者义不容辞....的责任。

C.妈妈想起临别时安安呕心沥血....的哭喊,凄惨的哀求:“妈妈——安安也要——进城去——买书——”D.良妃娘娘刚走进辛者库,众奴便向良妃娘娘请安。

怎样指导小学生正确在习作运用语

职务:小学语文高级教师

要在写作中正确运用成语,就必须弄清成语的含义、感情色彩、使用范围、使用对象、语法功能等,否则,就会造成语法错误。

(一)正确理解成语的含义

成语往往有本义、引申义、比喻义等。

在运用时,有些成语习惯用其比喻义,对其本义不再使用,若勉强使用反而造成文理不通。

例如“日薄西山”,比喻人和事物接近死亡,“近视楼台”比喻利用接近某种事物的有利条件而获得利益,“空中楼阁”比喻不切实际的空想。

人们已习惯使用它的比喻义。

若使用其本义反而会使人们感到牵强。

你看下列句子:

同学们在日薄西山的时候回家。

建筑公司在湖滨建成了一座近水楼台。

这座大厦高耸如云,真是一座空中楼阁。

这三个句子都用了成语的本义,违反了人们的语言习惯,应当避免这种情况。

(二)正确理解成语的感情色彩

“生龙活虎”和“如狼似虎”都是形容勇猛的姿态和气势,“一生是胆”和“胆大包天”都是形容人们的胆子大,“兴高采烈”

和“沾沾自喜”都是形容高兴和欢喜的情绪,“张灯结彩”和“灯红酒绿”都是形容场面气氛的热烈……这些意义相近的成语,其感情色彩却截然相反,在使用时必须加倍小心,防止张冠李戴。

有些成语从字面上看,并没有什么感情色彩,但在使用习惯上却是有明显的褒贬的。

例如:“曾几何时”这个表示时间短促的成语,只能用于批判和否定的对象,用来褒贬反面人物,而绝不能用来表现歌颂和赞美。

例如:“希特勒当年曾经俨然是一个称霸全球的盖世英雄,曾几何时,却成了不齿于人类的狗屎堆。

”这样使用成语是正确的。

单如果写出下列句子:“小李过去曾经是个不守纪律、成绩低下的同学,曾几何时,痛改前非,发奋努力,终于成了德、智、体全面发展的三好学生。

”这样写,就违背这个成语的感情色彩了。

(三)正确掌握成语的使用对象和使用范围。

“不耻下问”这个成语的含义,是不以向学问和地位比自己差的人请教为可耻。

只适用于上级对下级、前辈对后辈、老师对学生、领导对群众。

有些同学却把向老师和父母亲请教说成“不耻下问”这就弄错了成语的适用对象。

“掌上明珠”这个成语专门指受到父母亲宠爱的女儿,它的适用范围是非常狭窄的。

有些同学却用“掌上明珠”来形容一切值得珍爱的事物,这就超越了它的适用范围了。

(四)弄清成语的语法功能。

有些成语虽然带有动词的性质,但一般不能带宾语。

例如:

不能说“不问不闻周围事物”,只能说“对周围事物不闻不问”;不能说“不屑一顾这些格调低下的文艺作品”,只能说“对这些格调低下的文艺作品不屑一顾”,不能说“侧目而视新来的校长”,只能说“对新来的校长侧目而视。

”

“不亦乐乎”、“不入虎穴,’焉得虎子”等表示反问的成语,只能用于句末,不能用于句中。

不能说:“同学们不亦乐乎地唱歌跳舞”,只能说:“同学们又唱歌又跳舞,闹得不亦乐乎。

”

由于不理解成语的含义而造成语意重复,这是常见的语法错误: “他感到切肤之痛的苦楚。

———句中“痛”字已有苦楚之意。

“的苦楚”三字应删去。

“看你这个亡命之徒的恶棍!”——“亡命之徒”已包含“恶棍,’之意,“的恶棍”三字应删去。

“在外敌入畏的多事之秋的时期,中国共产党领导全国人民取得了反侵略战争的胜利。

”——“之秋”已有“的时期”的意思,句中“的时期”三字应删去。

“老华侨怀着对祖国的赤子之心的深厚感情,回国参加四化建设。

”——“之心”就是“的感情”的意思。

“的深厚感情”应删去。

敬请陈老师修改!。