梁启超

- 格式:doc

- 大小:51.00 KB

- 文档页数:6

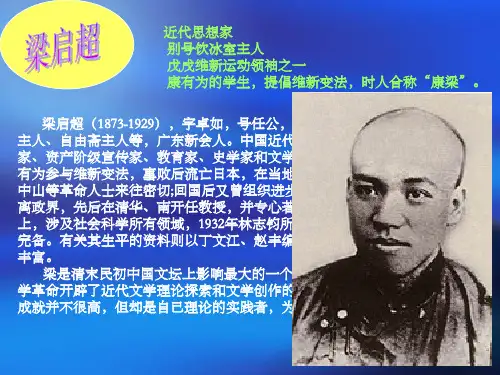

简谈梁启超一.梁启超简介梁启超(1873年~1929年),字卓如,一字任甫,号任公,又号饮冰室主人、饮冰子、哀时客、中国之新民、自由斋主人,清光绪举人等。

汉族,广东新会人。

中国近代维新派代表人物,近代中国的思想启蒙者,深度参与了中国从旧社会向现代社会变革的伟大社会活动家,民初清华大学国学院四大教授之一、著名新闻报刊活动家。

他的文章富有独特的历史视角,令人深思,启蒙思想。

其著作编为《饮冰室合集》,包括影响后世深远的《中国近三百年学术史》、《中国历史研究法》、《少年中国说》。

二. 前人眼中的梁启超1.1.梁启超的合群思想他认为, 合群更需合德,无群德而没有群的精神,也不过是一盘散沙。

他所说的合群是合大群,是合一国之大群,囊四海而为一体而非只限于社会的小群。

由此看来,梁启超群观念的提,显然是要唤起国人合群的意识, 培养国人的群德,整合一般社会群众的力量,以个人服从集体的精神,达到保国保种的目的。

梁启超指出: 盖国民未有合群之德,欲集无数之不能群者强命为群,有其形质,无其精神也。

故今日吾辈所最当讲求者,在养群德之一事。

合群之德即为公德,人人相善其群者谓之公德, 无公德则不能团, 虽有无量数束身自好、廉谨良愿之人,仍无以为国也。

而公德之大目的,既在利群,就是要达到人们之间的和敬、和亲、和顺,使社会实现有序发展。

在中国传统文化发展史上 ,和是被作为一种道德要求的,而梁启超的这一群思想正是和思想在道德方面的体现。

1.2、梁启超之中西文化调和观世界上万事之现象,不外两大主义: 一曰保守,二曰进取。

人之运用此两主义者,或偏取甲,或偏取乙,或两者并起而相冲突,或两者并存而相调和。

在对待中西文化调和的问题上,梁氏的基本原则是,既要反对以本国固有之学而始为学的保守思想,又要反对脱崇拜古人之奴隶性,而复生出一种崇拜外人、蔑视本族之奴隶性的不良倾向。

1.3梁启超之政治调和观梁启超的政治调和思想主要以其政治上之对抗力理论为核心, 政治对抗力是指政府发动力和人民制动力之间的调和平衡,主张通过培养壮大政治上之对抗力,以实现政治由专制向宪政的演进。

梁启超古诗大全1、《读陆放翁集其一》清·梁启超诗界千年靡靡风,兵魂销尽国魂空。

集中什九从军乐,亘古男儿一放翁。

2、《台湾竹枝词》清·梁启超相思树底说相思,思郎恨郎郎不知。

树头结得相思子,可是郎行思妾时?3、《台湾竹枝词·其二》清·梁启超韭菜花开心一枝,花正黄时叶正肥。

愿郎摘花连叶摘,到死心头不肯离。

4、《金缕曲·丁未五月归国旋复东渡却寄沪上诸君子》清·梁启超丁未五月归国,旋复东渡,却寄沪上诸子。

瀚海飘流燕,乍归来、依依难认,旧家庭院。

惟有年时芳俦在,一例差池双剪。

相对向、斜阳凄怨。

欲诉奇愁无可诉,算兴亡、已惯司空见。

忍抛得,泪如线。

故巢似与人留恋。

最多情、欲黏还坠,落泥片片。

我自殷勤衔来补,珍重断红犹软。

又生恐、重帘不卷。

十二曲阑春寂寂,隔蓬山、何处窥人面?休更问,恨深浅。

5、《太平洋遇雨》清·梁启超一雨纵横亘二洲,浪淘天地入东流。

却余人物淘难尽,又挟风雷作远游。

6、《自励》清·梁启超献身甘作万矢的,著论求为百世师。

誓起民权移旧俗,更揅哲理牖新知。

十年以后当思我,举国犹狂欲语谁。

世界无穷愿无尽,海天寥廓立多时。

7、《壮别》清·梁启超丈夫有壮别,不作儿女颜。

风尘孤剑在,湖海一身单。

天下正多事,年华殊未阑。

高楼一挥手,来去我何难。

8、《壮别》清·梁启超孕育今世纪,论功谁萧何?华拿总馀子,卢孟实先河。

赤手铸新脑,雷音殄古魔。

吾侪不努力,负此国民多。

9、《壮别》清·梁启超第一快心事,东来识此雄。

学空秦火后,功就楚歌中。

大陆成争鹿,沧瀛蛰老龙。

牛刀勿小试,留我借东风。

10、《壮别》清·梁启超赫赫皇华记,凄凄去国吟。

出匡恩未报,赠缟爱何深。

重话艰难业,商量得失林。

只身浮海志,使我忆松阴。

11、《壮别》清·梁启超狂简今犹昔,裁成意苦何?辙环人事瘁,棒喝佛恩多。

翼翼酬衣带,冥冥慎网罗。

梁启超的名人故事梁(启超)先生学问是第一,道德人品是第一,他是名副其实的大师。

小编收集了关于梁启超的名人故事,欢迎阅读。

梁启超三拒红颜大师梁启超自小聪明,17岁参加乡试,成了举人。

当时主持乡试的考官、清末著名维新派人士李瑞棼,对梁启超的才华极为赏识,当即请人做媒,将堂妹李惠仙许配给他。

1898年6月,光绪皇帝下诏变法,参与维新变法的梁启超,由此登上了中国的政治舞台。

然而,好景不长,百日变法失败,康有为、梁启超匆匆逃亡日本,李惠仙只得避居澳门。

第二年秋天,梁启超将家人接到了日本。

不久,28岁的梁启超应康有为之召,前去美国檀香山办理保皇事宜,在那里邂逅了美丽大方的何惠珍。

当时,梁启超在檀香山演讲,何惠珍为其担任翻译,两人配合默契,演讲活动盛况空前。

此时,何惠珍对才华横溢的梁启超暗生情愫,活动过后,向他表白了爱慕之情:“今生今世,我之心惟有先生……”“不行,我家中已经有妻子了。

”梁启超明确地拒绝了她。

初遭拒绝,何惠珍不仅没有气馁,反而为梁启超的忠贞感到快慰。

事后,为博取梁启超的好感,她动员父亲为康、梁保皇之事捐了一笔款,并托人设宴向梁启超交接捐款事宜。

席间,梁启超又一次见到何惠珍。

这次,何惠珍提出一个让梁启超心惊的要求:“我情愿下嫁梁先生做小。

”晚上,回到寓所的梁启超心情久久不能平静。

他知道,何惠珍毕业于美国名牌大学,她作出这样的决定,其痴情实在令人感动。

他们在事业上,确实可以相互扶持,可是,他和妻子李惠仙这些年来一直相濡以沫,感情深厚,怎能让妻子伤心?为此,他异常苦闷。

于是,他连夜给身在日本的妻子写了一封信:“余归寓后,愈益思念惠珍,由敬重之心,生出爱恋之念来,几乎不能自持……不知惠仙闻此事将笑我乎,抑或恼我乎?”梁启超心想,妻子接信后,定会生出一些醋意来,大骂他一顿,这样,他发热的头脑也好冷静一下。

很快,妻子回信了。

梁启超打开信后,愣住了,妻子给他寄来了《关雎》:“窈窕淑女,君子好逑……”竟然乐意成全他的婚事。

梁启超最经典的十首诗梁启超(1873-1929)是中国近代著名政治家、思想家和文化名人,也是中国新文化运动的先驱之一。

他不仅在政治和学术领域有卓越的成就,而且在诗歌创作方面也有独特的贡献。

以下是梁启超最经典的十首诗,展示了他儒雅的情怀和深厚的文化修养。

1.《绝命诗》这首诗是梁启超在敦煌莫高窟的壁画上刻下的名句,表达了他对人生的思考和对死亡的洞察。

诗中写道:“命绝无穷,道亦无穷。

生,叫人醒,死,叫人冷,命也,道也,是何等宽,是何等长。

”2.《望梅》这首诗表达了梁启超对家乡的思念之情。

诗中写道:“烟水望苍苍,南山白茫茫。

雨骤渔舟小,风馀楚客长。

”通过细腻的描写和深情的抒发,表达了对故土的眷恋之情。

3.《秋风词》这首诗描绘了秋天的景色,以及人们在秋天的感受。

诗中写道:“秋风吹不断,白云飘无痕。

河畔多行客,江心有钓人。

”梁启超以简洁而准确的语言,表达了秋天的凄凉和生命的无常。

4.《客至》这首诗表达了对友人的欢迎之情。

诗中写道:“客至何所道,杯满,情意浓。

今夜共欢乐,明朝各东西。

”梁启超以深情的词句,表达了对友人的真挚情感。

5.《春意》这首诗描绘了春天的景色和人们在春天的感受。

诗中写道:“春意正如许,花开不敢论。

风吹香满径,鸟啼声声喧。

”梁启超以细腻的笔触,表达了春天的喜悦和生机。

6.《山中行》这首诗描绘了在山中行走的景色和人们的心情。

诗中写道:“千峰连峭壁,百里见溪航。

野路无车马,寒山见渔翁。

”梁启超以平实的叙述,表达了对大自然的赞美和对宁静生活的向往。

7.《夜行船》这首诗描绘了夜晚行船的景色和人们的情感。

诗中写道:“夜行船未绕,孤影渐苍茫。

江月隐云浪,渔歌起酒旁。

”梁启超以幽默而略带忧伤的语言,表达了对夜晚的独特感受。

8.《梅花三弄联句》这首诗以梅花为主题,描绘了梅花的傲雪飘香之姿。

诗中写道:“梅花傲雪香,三弄起幽光。

且赋白梅诗,诗成独自忙。

”梁启超以轻快的语言,表达了梅花的高洁和纯净。

9.《与友人话别》这首诗表达了与友人分别时的愁绪和离别的凄凉。

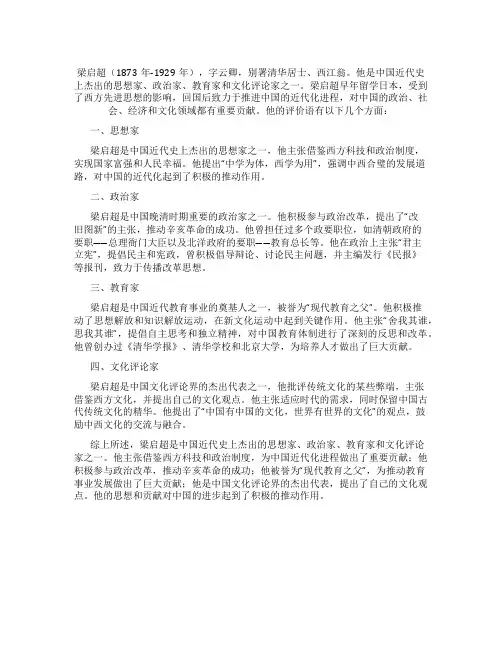

梁启超(1873年-1929年),字云卿,别署清华居士、西江翁。

他是中国近代史上杰出的思想家、政治家、教育家和文化评论家之一。

梁启超早年留学日本,受到了西方先进思想的影响,回国后致力于推进中国的近代化进程,对中国的政治、社会、经济和文化领域都有重要贡献。

他的评价语有以下几个方面:一、思想家梁启超是中国近代史上杰出的思想家之一,他主张借鉴西方科技和政治制度,实现国家富强和人民幸福。

他提出“中学为体,西学为用”,强调中西合璧的发展道路,对中国的近代化起到了积极的推动作用。

二、政治家梁启超是中国晚清时期重要的政治家之一。

他积极参与政治改革,提出了“改旧图新”的主张,推动辛亥革命的成功。

他曾担任过多个政要职位,如清朝政府的要职――总理衙门大臣以及北洋政府的要职――教育总长等。

他在政治上主张“君主立宪”,提倡民主和宪政,曾积极倡导辩论、讨论民主问题,并主编发行《民报》等报刊,致力于传播改革思想。

三、教育家梁启超是中国近代教育事业的奠基人之一,被誉为“现代教育之父”。

他积极推动了思想解放和知识解放运动,在新文化运动中起到关键作用。

他主张“舍我其谁,思我其谁”,提倡自主思考和独立精神,对中国教育体制进行了深刻的反思和改革。

他曾创办过《清华学报》、清华学校和北京大学,为培养人才做出了巨大贡献。

四、文化评论家梁启超是中国文化评论界的杰出代表之一,他批评传统文化的某些弊端,主张借鉴西方文化,并提出自己的文化观点。

他主张适应时代的需求,同时保留中国古代传统文化的精华。

他提出了“中国有中国的文化,世界有世界的文化”的观点,鼓励中西文化的交流与融合。

综上所述,梁启超是中国近代史上杰出的思想家、政治家、教育家和文化评论家之一。

他主张借鉴西方科技和政治制度,为中国近代化进程做出了重要贡献;他积极参与政治改革,推动辛亥革命的成功;他被誉为“现代教育之父”,为推动教育事业发展做出了巨大贡献;他是中国文化评论界的杰出代表,提出了自己的文化观点。

《梁启超故事》

小朋友们,今天我要给你们讲一个很厉害的人的故事,他叫梁启超。

梁启超出生在一个书香门第,从小就特别聪明好学。

他喜欢读书,不管是白天还是晚上,只要有时间就会拿起书来看。

有一次,梁启超家里来了很多客人,大人们都在聊天。

可梁启超却一个人躲在书房里认真地看书,连饭都忘记吃了。

他的妈妈叫了他好几次,他都没听见。

最后妈妈走进书房,看到他那么专心,都不忍心打扰他了。

梁启超长大后,为了让国家变得更强大,他到处宣传新思想。

他不怕困难,不怕被人反对,一直坚持自己的想法。

他写了很多文章,告诉大家要努力学习,要改变旧的不好的习惯。

他的文章就像一盏明灯,照亮了很多人的路。

梁启超的故事告诉我们,只要我们努力学习,坚持自己的梦想,就一定能做出了不起的事情。

《梁启超故事》

小朋友们,你们知道梁启超吗?他可是个了不起的人物哟!

梁启超小时候,家里条件不是很好,但他特别勤奋。

每天天不亮就起床读书,晚上别人都睡了,他还在油灯下学习。

有一回,他去参加一个考试。

考试的题目很难,很多人都答不出来。

可梁启超一点都不害怕,他认真思考,把自己平时学到的知识都用上了,最后考了个好成绩。

后来,国家面临很多困难,梁启超心急如焚。

他到处奔走,呼吁大家一起努力,让国家变得强大起来。

他还经常和朋友们一起讨论怎么能让国家变好,大家都很佩服他的勇气和智慧。

梁启超的故事让我们明白,遇到困难不要怕,只要勇敢面对,努力想办法,就能克服困难,变得更棒!。

梁启超一、人物简介梁启超(1873—1929),字卓如,号任公,别号饮冰室主人。

广东新会人。

近代思想家,戊戌维新运动领袖之一。

梁启超1889年中举。

1890年赴京会试,不中。

同年结识康有为,投其门下。

1891年就读于万木草堂,接受康有为的思想学说并由此走上改良维新的道路,时人合称“康梁”。

1895年协助康有为,发动在京应试举人联名请愿的“公车上书”。

维新运动期间,梁启超表现活跃,曾主北京《万国公报》和上海《时务报》笔政,又赴澳门筹办《知新报》。

1897年,任长沙时务学堂总教习,在湖南宣传变法思想。

1898年回京,积极参加“百日维新”。

政变发生后,梁启超逃亡日本,一度与孙中山为首的革命派有过接触。

在日期间,先后创办《清议报》和《新民丛报》,鼓吹改良,反对革命。

武昌起义爆发后,他企图使革命派与清政府妥协。

民国初年支持袁世凯,并承袁意,将民主党与共和党、统一党合并,改建进步党,与国民党争夺政治权力。

1913年,进步党“人才内阁”成立,梁启超出任司法总长。

袁世凯称帝的野心日益暴露,梁启超反对袁氏称帝,与蔡锷策划武力反袁。

1915年底,护国战争在云南爆发。

1916年,梁启超赴两广地区,积极参加反袁斗争,为护国运动的兴起和发展做出了重要贡献。

9月,孙中山发动护法战争。

11月,段内阁被迫下台,梁启超也随之辞职,从此退出政坛。

1918年底,梁启超赴欧,亲身了解到西方社会的许多问题和弊端。

回国之后,即宣扬西方文明已经破产,主张光大传统文化,用东方的“固有文明”来“拯救世界”。

梁启超也是一位著名学者。

他兴趣广泛,学识渊博,在文学、史学、哲学、佛学等诸多领域,都有较深的造诣。

1901至1902年,先后撰写了《中国史叙论》和《新史学》,批判封建史学,发动“史学革命”。

欧游归来之后,以主要精力从事文化教育和学术研究活动,写下了《清代学术概论》《中国近三百年学术史》《先秦政治思想史》《中国历史研究法》《中国文化史》等具有很高学术价值的著作。

梁启超小时候四则故事梁启超啊,那可是咱们中国近代史上的大人物,思想家、政治家、教育家,头衔多得数不清。

但你知道吗?这位大佬小时候,可也是个调皮捣蛋又聪明绝顶的小家伙呢!来来来,今儿个咱们就聊聊梁启超小时候那四则让人忍俊不禁又感慨万千的小故事。

话说梁启超小时候啊,特爱读书,可那时候家里穷啊,书不多。

咋办?他就跟邻居小伙伴商量好,你读这本我读那本,读完再换。

梁启超读书那叫一个快,而且过目不忘,小伙伴们都惊呆了,纷纷表示:“梁启超,你这脑袋是咋长的啊?”梁启超就嘿嘿一笑:“多读书,自然聪明嘛!”还有一次,梁启超跟老师学对联。

老师出了个上联:“独角兽”。

这上联可不简单,梁启超想了想,张口就来:“比目鱼”。

老师一听,嘿,对得工整,意思也妙,连连夸他:“孺子可教也!”梁启超心里那个美啊,从此以后,对对联就成了他的最爱,没事就找人对上两句,乐此不疲。

梁启超小时候还特别有正义感。

有次村里有恶霸欺负人,梁启超看见了,二话不说,上去就跟恶霸理论。

那恶霸哪里把个小孩子放在眼里,结果梁启超伶牙俐齿,一番话说得恶霸哑口无言,最后只能灰溜溜地走了。

村里人都夸梁启超:“这孩子,将来必成大器!”最后这个故事啊,得说说梁启超的勤奋。

那时候,梁启超晚上读书,家里没钱点灯油,他就跑到寺庙里去,借着佛像前的长明灯读书。

一读就是大半夜,有时候太晚了,寺庙里的和尚都睡了,梁启超也不打扰,自己悄悄摸黑回家。

就这样,日复一日,梁启超的知识越来越渊博,最后终于成了咱们都知道的大人物。

你看,梁启超小时候的这些故事,是不是既有趣又励志?所以啊,咱们也得向梁启超学习,多读书,多思考,做个有正义感又勤奋的人,说不定哪天,咱也能成为别人眼中的“大佬”呢!。

梁启超十大经典故事一、拜师康有为。

话说梁启超啊,那时候还是个热血青年,一心想找个厉害的老师。

有一天,他听到康有为讲学,那是惊为天人呐。

康有为就像一颗超级闪耀的星,梁启超一下就被吸引住了。

他也不管自己当时已经有点小名气了,就跑去拜康有为为师。

这就好比一个已经小有所成的武林小高手,看到一个绝世大侠,立马就心甘情愿地跟着大侠混了。

从此,他就跟着康有为搞变法那些事儿,这一拜可算是开启了他波澜壮阔的政治和思想之旅呢。

二、公车上书。

这可是晚清时期的大事件。

梁启超跟着康有为一起,联合好多举人搞事情。

他们觉得国家不能再这么下去了,得变法图强啊。

于是就写了一封长长的信,要递给光绪皇帝。

就像一群热血的年轻人,想给大老板出主意,改变公司的命运。

当时他们坐着那种老式的马车去递信,这一路上那是充满了希望和激情,虽然最后这事儿没成,但却点燃了变法的小火苗,让大家都知道,有这么一帮人想改变这个摇摇欲坠的国家。

四、流亡日本。

变法失败后,光绪皇帝被软禁,梁启超他们这些变法派可就倒霉了。

他们就像被老鹰追赶的小鸡,只能到处跑。

最后跑到了日本。

在日本的时候啊,梁启超可没闲着,他一边躲避清政府的追捕,一边还在学习西方的东西,想把西方好的东西带回国。

他就像一个在海外取经的和尚,虽然环境艰苦,但心中的信念可坚定了,就想着有一天回国能继续搞改革,让中国变得强大起来。

五、介绍西方思想。

梁启超在日本的时候,疯狂地吸收西方的思想文化。

然后像个热心的快递员一样,把这些西方的思想包裹打包送回国内。

他介绍了好多西方的政治制度、哲学思想、文学作品啥的。

什么卢梭的社会契约论啦,孟德斯鸠的三权分立啦,他就用通俗易懂的文字写给中国人看。

这让当时封闭的中国人开了不少眼界,就好像突然打开了一扇通往新世界的大门,原来外面的世界有这么多新奇又厉害的东西呢。

六、与子女的教育故事。

梁启超对自己的子女那是相当用心。

他不像那些古板的老爸,只知道让孩子死读书。

他教育子女那是全方位的。

关于梁启超的总结梁启超(1873年-1929年),字仲发,是中国近代著名的思想家、政治家、教育家和社会活动家。

他以其独特的思想和政治观点在中国近代史上留下了深远的影响。

本文将对梁启超的生平和思想进行总结。

一、生平经历梁启超于1873年出生在中国广东省番禺县一个受过良好教育的家庭。

他在家庭的熏陶下,从小就接受了良好的教育。

后来,他前往日本留学,在那里接受了西方文化和思想的影响。

回国后,梁启超积极参与了中国的政治和社会运动。

在清朝末年,梁启超致力于推动中国的现代化进程,呼吁进行政治改革和社会变革。

他主张取消科举制度,推动教育改革,提倡新式教育,培养有国际竞争力的人才。

梁启超也是中国新文化运动的重要人物之一。

他主张通过文化变革来推动社会变革,提倡民主、自由、平等的价值观,并倡导女权主义。

他的思想对当时的中国社会产生了深远的影响。

二、思想观点1. 政治观点梁启超提出了“党化政府”和“君主立宪”两个重要观点。

他认为,政府应该依靠一个有良好组织能力的政党来实现有效的管理和治理。

同时,他也主张在政府中设立一位君主作为国家元首,来保持国家的稳定与统一。

梁启超坚信政治改革的重要性,他认为,只有通过政治改革才能解决中国社会面临的问题,推动国家现代化的进程。

他积极参与了辛亥革命,并支持新民主主义革命的发展。

2. 教育观点梁启超非常重视教育的作用。

他主张改革传统的科举制度,提倡新式教育,培养国际化的人才。

他认为,教育是国家发展进步的基石,只有通过教育才能实现国家的现代化和强盛。

梁启超倡导国民教育,提倡平等的教育机会,反对封建主义的教育观念。

他还主张培养学生的创造力和思维能力,推动学生的全面发展。

3. 社会观点梁启超主张社会平等和社会正义。

他关注穷人和弱势群体的利益,呼吁社会保障制度的建立,为弱势群体提供帮助和保护。

他也倡导社会的开放和包容,主张吸纳外来文化,并提出西方文化与中国传统文化相结合的观点。

他认为,通过吸收外来的先进文化,中国能够实现文化的复兴和社会的进步。

【梁启超】(1873~1929)学者,政治家。

字卓如,任甫,号沧江,又号饮冰室主人,人称任公。

广东新会人。

1890年入京会试得识康有为,拜为师,并接触西学。

1895年从康有为入京,协助其发动"公车上书",主编《时务报》,发表《变法通议》等文,风靡大江南北,与康有为并称"康梁"。

1898年再次进京,办理保国会,参与新政,多次上书请废八股、设编译局、奖励工艺制造。

7月光绪皇帝召见,命其筹备京师大学堂,主持译书局。

变法失败后流亡日本创办《清汉报》、《新民丛报》,主张君主立宪,参加保皇会。

辛亥革命后回国,在津创办《庸言》月刊,后在袁世凯政府任职。

察觉袁的复辟野心后,于1915年定居天津。

同年袁谋称帝愈急,梁启超策动其学生蔡锷回滇起义,亲自在寓所草成讨袁檄文《异哉!所谓国体问题者》,送沪发表。

袁倒台后梁启超赴欧考察,1920年回国办《改造》半月刊,并在清华、北大任教。

此后即脱离政界在津专心著述,完成《清代学术概论》、《墨子校译》、《中国历史研究法》、《中国近三百年学术史》、《先秦政治思想史》等专著,并在南开大学及寓所书房饮冰室讲学授课。

著述收入《饮冰室合集》,共148卷,约1400万字,涉及哲学、史学、文学、经济、法律、道德、宗教等许多学科,时间上囊括古今,地域上兼及中外。

尤其在先秦和明清、近代的学术思想研究方面,留下了一大批颇有见地的著作,产生了巨大的影响。

【霍元甲】(1869~1909)爱国武术家。

字俊卿。

天津人。

其父霍恩弟为老镖师,以精于祖传"迷踪拳"武术而闻名乡里。

霍元甲幼年体弱,坚持练武10余载,博采众长,终创"迷踪艺",武艺超群。

1900年庚子事变后,有俄国"大力士"来津,侮我中华,目中无人,霍元甲挺身而出,与之较量,使其狼狈败走,轰动天津城。

后到上海创办"精武体育会",志在强国强民,在海内外有广泛影响。

∙首页∙浏览发现转载:论梁启超前期的新闻思想2007-10-11 09:38:09来自: 少上豆瓣多读书来源:中国新闻研究中心作者:徐新平何纯原栽:《湖南大学学报》2003年第4期对梁启超27年的办报生涯,新闻学界一般将1895年《中外纪闻》的创办到1898年底《清议报》的创办之初称为梁启超新闻活动的前期。

而对于梁启超前期的新闻思想,大多认为“去塞求通”是其核心内容。

将这种评说验之于梁启超新闻学说的实际,我们认为还不太全面和准确,用“去塞求通”难以概括梁启超前期新闻思想。

我们认为,梁启超前期的新闻思想主要反映在两方面:一是对报刊功能的认识;二是对“报章体例”的认识。

而对报刊功能的认识,其主导思想不是“去塞求通”,而是反复强调办报与强国的关系,即“报馆有益于国事”,以唤起人们对报业的关注与重视。

梁氏在他的第一篇新闻学论文《论报馆有益于国事》一文中就明确提出“报馆愈多,其国愈强”的看法。

在此后写的几篇有关新闻的文章中,又反反复复强调报纸是强国的利器。

他在《萃报叙》中说:“天下识时务知四国之士,其必有增益,而国家亦有所赖。

”在《知新报叙例》中说:“报章所关,与国消息”。

可以肯定地说,梁启超前期的新闻学文章没有离开一个共同的主题:报馆有益于国事。

众所周知,维新运动时期,中国的报业还处在非常落后的阶段。

在此以前,中国人自己创办的报纸,只有1858年伍廷芳在香港创办的《中外新报》,1864年陈霭亭在香港创办的《华字日报》,1874年王韬在香港创办的《循环日报》等几种报纸。

从1895年康有为、梁启超创办《中外纪闻》到1898年百日维新失败,这几年里,虽因维新派报刊到处涌现而被称为“国人第一次办报高潮”,但从数量上讲,也只有90余种,而全国主要报刊不过30多家。

更严重的是,当时从官绅到民众都普遍看不到报刊的作用。

尤其是清朝政府对于新闻报刊封禁打压,使得中国幼稚的新闻事业举步维艰。

辛亥革命后,梁启超回忆1895年办《万国公报》时的情形说:“当时安敢望有人购阅者,乃托售《京报》人随宫门钞分送诸官宅,酬以薪金,乃肯代送。

办理月余,居然每日发出三千张内外。

然谣诼风起,送至各家门者,辄怒以目,驯至送报人惧祸,及悬重赏,亦不肯代送。

其年十一月,强学会遂被封禁。

鄙人服器书籍皆没收,流浪于萧寺中者数月。

”在这一时期的新闻学文章中,梁启超沉痛地慨叹中国人,特别是守旧的官员和政府“视报馆为蝥贼,目报章为妖言”的落后现状。

他指出:“中土嗜报之俗,既远不逮西国。

报虽日增,而阅报之人,只有此数,其一人阅数报者,殆不数见。

”面对当时报业未振、人们鄙薄报章的情况,梁启超怀着一腔爱国热情,从民族振兴、国家强大的愿望出发,利用为各种报纸写发刊词的机会,大谈报刊之益,以提高人们对报纸作用与功能的理解。

围绕“报馆有益于国事”的中心,梁启超从多方面阐述了自己对报刊功能的认识。

他认为报刊对国家的作用,主要有以下几个方面:1、“开风气”的作用梁启超认为:“报馆之议论既浸渍于人心,则风气之成不远矣”。

这是梁启超23岁时参与创办强学会时对报纸作用的认识。

他所说的开“风气”主要是指革除因循守旧的旧风气,开启爱国救亡、变法维新的新风气。

他说,“中国向来守旧之徒,自尊自大,鄙夷泰西为夷狄者无论矣,即有一二号称通达时务者,如李鸿章、张之洞之流,亦谓西法之当讲者,仅在兵而已,仅在外交而已。

曾无一人以蓄民力、整顿内治为要务者。

此所谓不务本而欲齐其末。

故虽日日言新法而曾不见新法之效也。

”梁启超认为,要倡导新风气,必须变革旧风气,要改变旧风气,必须依靠报刊大造舆论,通过报刊的议论影响人的思想,从而达到开通风气之目的。

事实上,《时务报》的创办及其登载的震撼人心的文章,的确收到了开一代社会风气的功效。

如《变法通议》《古议院考》《论中国积弱由于防弊》等文章,在当时有“洛阳纸贵”之誉。

梁启超曾说:“甲午挫后,《时务报》起,一时风靡海内,数月之间,销行至万余份,为中国有报以来所未有,举国趋之,若饮狂泉。

”《时务报》的影响如此之大,对当时社会风气的变革和知识分子心智的开启发挥了相当大的作用。

辛亥革命志士吴玉章说:“当我读到康梁(特别是梁启超)的痛快淋漓的议论以后,我很快就成了他们的信徒,一心要做变法维新的志士,对于习八股、考功名,便没有多大的兴趣了。

”可见《时务报》在当时对读者的影响。

梁启超关于用报刊开风气的理论主张和具体的办报实践,说明报纸在影响和变革社会风气方面,的确具有不可估量的作用。

2、求通达的作用梁启超在《论报馆有益于国事》一文中,开篇就指出:“觇国之强弱,则于其通塞而已。

血脉不通则病,学术不通则漏。

道路不通,故秦越之视肥瘠,漠不相关;言语不通,故闽粤之与中原,邈若异域。

惟国亦然,上下不通,故无宣德达情之效,而舞文之吏,因缘为奸。

内外不通,故无知己知彼之能,而守旧之儒,乃鼓其舌。

中国受侮数十年,坐此焉耳。

”就是说,一个国家的强盛与衰弱,重要原因之一就在于是否上下相通,内外相通,通畅则强,闭塞则弱。

通上下就是“宣德达情”,皇帝的恩德让老百姓知道,老百姓的情况让朝廷了解。

通内外就是知己知彼,既了解外国的情况,也让外国了解中国。

而要达到上下内外相通,收到“宣德达情”、“知己知彼”之功效,靠什么?报纸是最有效的工具。

梁启超说:“去塞求通,厥道非一,而报馆其导端也。

无耳目,无喉舌,是曰废疾。

今夫万国并立,犹比邻也;齐州以内,犹同室也。

比邻之事而吾不知,甚乃同室所为,不相闻问,则有耳目而无耳目;上有所措置,不能喻之民,下有所苦患,不能告之君,则有喉舌而无喉舌。

其有助耳目喉舌之用,而起天下之废疾者,则报馆之为也。

”梁启超从了解世界各国情况和沟通朝廷与民众信息的必要性上,说明报馆在传播信息方面的特殊功能,这种认识是切合新闻之本质的。

但值得注意的是,这里的“耳目喉舌”与我们今天讲的“耳目喉舌”在内涵上是略有区别的。

我们今天所说的“耳目喉舌”功能是两个方面的意思,一是打探传递信息的“耳目”功能,二是反映一定立场和作为特定对象代言人的“喉舌”功能。

而梁启超这里所说的“耳目喉舌”则是同一个意思,即都是沟通信息的内容。

“上有所措置,不能喻之民,下有所苦患,不能告之君,则有喉舌而无喉舌”。

这种只起“告知”作用的“喉舌”理论,与今天说的“新闻是党和政府的喉舌”的含义显然不一样。

梁启超说的“耳目喉舌”与“去塞求通”实质上是同一个意思。

而且这种思想认识也不是梁启超的发明创新。

早在梁启超之前,郑观应就提出,“民隐悉通,民情悉达”,“则莫如广设日报矣”。

王韬也明确地指出:“上下相通,民隐得以上达,君惠得以下逮”,必须依靠日报;“达内事于外”,“通外情于内”,也必须依靠日报。

还有与梁启超同时的陈炽、严复、谭嗣同等人也都提出过同样的观点,因此,仅用“去塞求通”概括梁启超前期的新闻思想似有不妥。

梁启超的贡献不在于提出了与前人不同的新观点,而在于集中而不是零散地概括和论述了报刊“去塞求通”的功能,给读者的印象更为全面和深刻。

但是,到1898年底,梁启超在《清议报叙例》中提出的“联合同志,共兴《清议报》,为国民之耳目,作维新之喉舌”,则在认识上有了一定的提高。

我们认为,《论报馆有益于国事》中的“耳目喉舌”功能,内涵都在“通”,所谓“喉舌不通,病及心腹”。

而《清议报叙例》中的“耳目喉舌”功能在通信息的基础之上增加了宣传维新派维新思想的内涵,即《时务报》《清议报》都是“维新诸君子”的喉舌,明确了维新派是“喉舌”的主体。

他说“三年以前,维新诸君子,创设《时务报》于上海,大声疾呼,哀哀长鸣,实为支那更新之萌蘖焉”。

现在创办的《清议报》也是“维新之喉舌”。

就是说《时务报》与《清议报》都是维新派“大声疾呼”变革主张的“喉舌”。

这种明确了主体和立场的喉舌观,才有了通常意义上的“喉舌”内涵。

3、“教愚民”、“振民气”的作用1897年,梁启超在《〈蒙学报〉、〈演义报〉合叙》一文中,集中阐述了报纸教愚民的功能。

他说:“人莫不由少而壮,由愚而知。

壮岁者,童孺之积进也;士夫者,愚民之积进也。

故远古及泰西之善为教者,教小学急于教大学,教愚民急于教士夫。

”意思是说,成人和士大夫都是由少年和愚昧状态进化而来的,教幼童、教愚民尤为迫切。

这种人性平等和后天教育学习对人起决定作用的思想,是唯物的、正确的。

梁启超尖锐地指出:“今之士大夫,号称知学者,则八股、八韵、大卷、白折之才十八九也,本根已坏,结习已久,从而教之,盖稍难矣。

年既二三十,而于古今之故,中外之变,尚寡所识,妻子仕宦衣食,日日扰其胸,其安能教?其安能学?”“故教小学教愚民,实为今日救中国第一义”。

梁启超说他创办《时务报》,哀号疾呼,就是为了让国人明白这个道理。

当时《时务报》针对中国因循守旧的恶习,大力宣传新思想,介绍新学说,的确起到了教愚民开民智的作用,造就了一批新型的知识分子,其贡献是空前的。

梁启超认为,报纸之所以能够医愚开智,主要是因为报上的消息和言论“有助于多识”。

梁启超举例说:西方国家有大报,有分报,既有综合性报纸,又有专业报,“有一学即有一报,其某学得一新义,即某报多一新闻”,“朝登一纸,夕布万邦。

是故任事者无阂隔蒙昧之忧,言学者得观善濯磨之益。

”“国家之保护报馆,如鸟鬻子,士民之嗜阅报章,如蚁附膻”。

因此,他得出结论说:“阅报愈多者,其人愈智。

”可见,梁启超在其早期的新闻学文章中,多角度多侧面地论述了报刊对国家和民众的作用与好处,尽管他的“开风气”“求通达”“教愚民”的新闻思想较之于前人并无太多的创新之处,因为在他之前的郑观应、王韬等人在这几个方面都分别零星地提到过。

但是,梁启超比他们论述得更为集中和深入,尤其是比他们的影响更加广泛和巨大。

王韬在香港办的《循环日报》对内地影响较小。

郑观应一生都没有办过报纸。

当时人们接触的报刊很少,对报刊作用认识几近于零。

正如梁启超在《萃报叙》中所说:“内地道路未通,邮递艰滞,每日一纸,芜词过半,阅者益希”。

中国人真正了解报刊的作用,是戊戌变法时期,尤其是以《时务报》《国闻报》《湘报》为代表的一批资产阶级维新派报刊在全国各地涌现之后。

从这个意义上说,梁启超的报刊功能观对于国人在新闻学方面起到了思想启蒙的巨大作用。

著名新闻学家戈公振在《新闻学撮要》中曾说,“我国报馆的崛起,一切思潮的发达,皆由先生启其端。

”这一评价,梁启超是当之无愧的。

梁启超前期的新闻思想,还有一个重要的方面,就是对“报章体例”的认识。

在新闻业务方面,梁启超前期论述得最多的是有关“报章体例”的问题。

由于当时国人自办中文报纸还处于初创时期,“报章体例未善”。

因此,梁启超主张同业诸君应尽力完善。

梁启超所说的“报章体例”主要是指报纸内容上的要求。

他认为,当时的报纸内容存在五种弊端:一是喜登闭门而造、信口以谈的奇闻异事,荒唐悠谬,徒伤风化;二是记载不实,臆造诡说,荧惑听闻,贻误大局;三是对人对事的评价缺乏公正的立场,毁誉凭其恩怨,为个人的私利服务;四是言论缺乏依据和新意,蹈袭陈言,或缺乏才气,敷衍塞责,义无可取,言之无文;五是视界狭隘,局限于门派的小圈子,立言发论,断章取义,不伦不类。