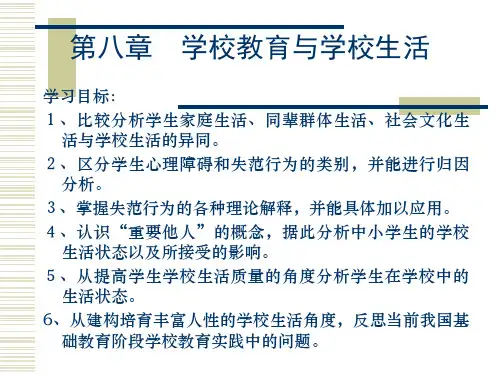

第八章 学校教育与学生生活

- 格式:ppt

- 大小:3.15 MB

- 文档页数:58

第八章 学校教育与学生生活1.案例:溺爱与青少年犯罪有研究者对湖北省某县11—18岁的违法犯罪青少年共167名(男性113名、女性54名)及其家庭进行了调查分析。

调查父母教育方法情况时发现:这167名犯罪青少年的家庭教养方式中,民主型13家,约占总数的3%;放任型49家,占29%;粗暴型34家,占20%;溺爱型74家,占44%。

溺爱型的教养方式所占比重最大。

资料来源:万自新.变调的爱——关于家庭溺爱问题的犯罪学思考[J].青少年犯罪问题,1997(2):43.【分析】家庭的爱对于青少年的成长如同甘霖雨露之于鲜花芳草。

但是一旦过度,就会泛滥成灾,破坏了正常的成长环境,导致成长的扭曲和破坏。

真切的数据表现出溺爱型家庭教养方式和青少年犯罪的高度关联,令人深思,发人深省。

2.案例:家庭破裂对孩子的影响李扬在刚刚跨入初中的校门时,父母离异了。

母亲长期外出打工,李扬与父亲一起生活。

由于之前父母长期的互相指责,李扬逐渐开始怨恨父亲,学习成绩一落千丈。

在进入初一年级以前,李扬曾经一直是一个品学兼优的学生,但是在初中阶段的学习中李扬让家长觉得束手无策,难以管教,于是家长将教育责任推给了学校。

而李扬在校期间,干扰正常教学秩序,调皮捣蛋。

老师找他谈心,他置若罔闻,上课无法专心听讲,作业很少按时完成,作业质量特别差,学习成绩迅速下滑。

根据调查不同年龄的离婚家庭,儿童的适应和反应是不同的:2岁半—3岁3个月的儿童表现出的是倒退行为;3岁8个月—4岁8个月的儿童表现出易怒、攻击性行为、自我责备和迷惑;5—6岁的儿童表现出更多的焦虑和攻击性行为;7—8岁儿童表现出悲哀、害怕以及希望和解的幻想;9—10岁的儿童表现出失落感、拒绝、无助、孤独及愤怒与忠诚的矛盾;11岁以上的儿童表现出悲伤、羞耻,对未来和婚姻感到焦虑、烦恼、退缩。

【分析】李扬的年龄处于十一二岁,其家庭恰好是无教育和监管能力的单亲家庭,他常常会表现出一种散漫的情绪,无组织、无纪律,缺乏上进心,对集体漠不关心,学习成绩较差。

第八章学校教育与学生生活一、教育术语解释1.学校生活:是教育者依据一定的教育方针,有目的、有计划和有组织地对受教育者进行培养教育的一种专门化的社会生活。

2.学生失范行为:学生的失范行为主要表现为越轨行为与违法行为两类。

学生的越轨行为主要是指违背教育习俗、教育规章的行为,即违规、违纪行为,具体包括不诚实行为、逃学行为、欺骗行为、违纪行为等。

学生的违法行为主要是指违背教育法律以及国家其他法律、法规的行为,即普通违法行为和犯罪行为。

3.心理缺陷说:一些心理学家力图把越轨、犯罪解释为“心理缺陷”的结果,认为正常人知道限制他们的越轨冲动,而“心理缺陷者”不知道限制他们的越轨冲动。

而“心理缺陷”主要是因童年的社会化失调所造成。

4.挫折--侵犯说:他们认为越轨行为是一种由挫折产生的针对他人和社会的侵犯形式。

而挫折的程度是以需要强度或者受阻的程度为基础的,进而推断侵犯的强度与挫折的强度有关。

5.差异交往说:美国犯罪学家萨塞兰德在其《犯罪学原理》一书中提出其基本假设:所有的人都要经历社会化过程,但他们如何社会化取决于他们与谁交往。

一个孩子通过与越轨群体的交往学到了对越轨行为的理解、态度和技能,他与越轨群体的交往越密切,学到的犯罪手段就越高明,犯罪的动机越高,犯罪的可能性也就越大。

6.失范说:“失范”一词,源于希腊文。

在16世纪的神学中是指不守法、尤其指亵渎神的现象。

法国社会学家涂尔干以此说明“与道德规范不一致的社会现象”。

在他看来,道德规范是维持人与人、以及社会团结的基础。

由于社会巨变,尤其是法国处于从传统农业社会向工业社会的大转变时期,使得控制个人行为的道德规范越来越松弛,个人之间的道德制约丧失了,这就是失范现象。

7.控制缺乏说:这一理论是由雷克里斯提出的。

他认为,群体的成员资格和社会生活环境决定个人的行为,但他特别强调社会环境的社会控制对个人的效用,并认为越轨和犯罪是由于社会内外部的控制削弱和受到破坏引起的。

2018教育学考研:学校生活与学生生活2018考研冲刺复习阶段,专业课复习一定要到位,本来复习开始就相对晚些,小编提醒考生要注意整合专业知识体系,把握复习重点要点。

下面精华整理了教育学考研笔记,请看学生这部分内容要点。

学校生活与学生生活一、学生对于学校生活的态度受制约于多种因素:社会大背景、学校背景、学生自身(一) 学生自身特征对学校态度的影响年龄和年级水平{负相关};性别差异(女>男);家庭社会经济背景(正相关);学生认知能力、学习成绩(正相关)(二) 学校特征与学生对学校的态度在开放性学校中,学生积极性比传统学校高。

二、学生生活中的重要他人及其影响(一) 重要他人的概念Mills提出的,专指对个体的社会化过程具有重要影响的具体人物。

(二) 学生的互动性重要他人1、指学生在日常生活中认同的重要他人。

2、受年龄阶段的影响(家长—教师—同伴—不存在的);还因学生的社会属性不同3、往往会有层面差异(三) 学生的偶像性重要他人1、指因受到学生特别喜爱、崇拜或尊敬而被学生视为学习榜样的具体人物。

2、与互动性重要他人的区别:具体任务VS社会知名人物;双向VS单向;所有方面潜移默化的影响VS突发的、短暂的、刻骨铭心的人生观、价值观的影响三、学校生活与学习压力(一) 学习压力的含义来自环境的紧张刺激;(压力源)个体的内部紧张状态;(压力体验)个体的反应;(压力反应)(二) 学习压力的现状——主要来自考试、作业量(三) 学习压力的影响1、“恐学症”——中小学生流失大量——影响我国劳动者素质、民族素质的提高。

2、心理疾患:适应环境不良,人际关系不好;情绪轻度抑郁;人格障碍(四) 学习压力的形成机制导致学习压力的原因:1、环境因素(分流教育制度;家庭)3、个体身心素质因素者;学习教育影响的有限性问题。

试论学校教育怎样联系学生生活教育是伴随人类生活的发生而产生的,原始社会时完全融于人类生活之中,是人类传递生活经验的本能行为。

从正式教育机构——学校诞生之日起,人们就对教育与生活的关系,学校教育的目的、内容、方法和手段等进行着不懈的思考和选择。

本文拟在梳理20世纪三次生活教育思潮消长的基础上,对学校教育如何联系学生生活做一简单的论述,以期对教育与生活的关系和学校教育如何联系学生生活有更深刻的理解和认识。

一、20世纪三次生活教育思潮评述20世纪世界范围内出现了众多有重要影响的教育思潮和不计其数的教育改革。

这些教育思潮和改革都是在思考学校教育与学生生活的关系的基础上产生的,并且影响到了学校教育的实践。

其中对我国影响较大的三次生活教育思潮有20世纪20~50年代杜威的“教育即生活”思潮、20世纪中叶新中国成立后依据马克思主义理论产生的苏中“劳动教育”思潮和20世纪末以来兴起的“教育回归生活世界”思潮。

1.杜威“教育即生活”思潮及其影响“教育即生活”思想,是杜威针对当时美国学校教育脱离社会和儿童生活,依据其实用主义哲学而提出的。

他提出教育即生活、即生长、即生活经验的改造。

反对外在的、固定的、终极的目的,认为在民主社会里,教育目的应内在于教育过程之中。

主张以生长为教育的目的,反对外在因素对儿童发展的压制。

要求尊重儿童的愿望与要求,使儿童从教育本身,从生长中得到乐趣。

[1] 受这种思想影响下的美国20世纪20~50年代的进步教育运动,在学校教育中强调重视儿童的生活经验,过分突出教学过程中的民主和学生的主体作用,忽视了系统知识的传授和一些基本的教学规律,从而降低了教学质量。

1957年苏联卫星的成功升天震动了美国,美国社会和政府注意到了这个问题。

随着《国防教育法》的通过,进步教育运动日渐式微。

但其中合理的成分,如注意发挥学生的主体地位以及在“做中学”,培养学生的生计能力仍被以后的教育改革继承与发扬。

2.“劳动教育”思潮及其影响“劳动教育”,是依据马克思主义对人类社会以及社会中的人的科学认识,为实现个人的全面发展而提出来的教育思想。

试析学生生活经验与学校教育的关系。

答:学生在他们的学校生活、家庭生活、社会生活之间、存在着各种各样的适应问题。

他们都想要解决这些问题。

但他们的努力往往相差很大,有的成功了,有的失败了。

这里,有着多种原因。

一般教育学理论,强调通过课程、校园文化建设来养成学生全面的知识、良好的态度、较强的能力、坚强的意志和美好的情感等,似乎有了这些就能解决学生的生活适应问题。

事实上,学生的生活适应问题很多,包括对学校生活的适应(尤其是班集体生活),对社会生活的适应,以及学生对自己的三个最重要的社会生活环境;家庭、学校、同辈群体环境之间的调适。

造成上述问题的一个重要原因,是我们对学生日常生活经验的轻视。

在学校教育中,很少有对学生的个人生活经验予以学科知识教学那样的重视,也很少有从教育本义上对学生的知识状况进行认真的研究。

而事实上,学生的受教育源十分丰富,他们所能获得的知识极为多样,而且他们的很多知识来自于校外,来自于课本之外。

按照美国学者尼勒(Noelle)的分类,知识可以被分解为:天启的知识、直觉的知识、理性的知识、经验的知识和权威的知识。

这里,我们所强调的是他所谓的“经验的知识”,即“通过看、听、嗅、触、尝,我们形成了对周围世界的看法。

所以,知识是由根据所观察到的(或感觉到的)事实而形成的各种观念构成的”。

“经验的知识”强调的是通过观察与发现来获得。

经验知识的最高形式就是“科学知识”,而最低形式则是“生活经验”。

正是在这样的意义上,杜威才强调了“教育即生长”、“生活即发展,而不断发展,不断生长,就是生活”。

在他那里,“经验”占据了很重要的地位。

所谓“经验”,就如同它的同类语“生活”和“历史”一样,不仅包括人们做些什么,他们追求些什么、爱些什么、相信和坚持些什么,而且包括人们是怎样活动和接受活动的,他们怎样操作和遭遇、怎样渴望和享受,以及他们观看、信仰和想象的方式——简言之,能经验的过程。

②所以,杜威强调了这样一个问题:“为什么生活中的悲剧、喜剧和忧伤应该从事物中排除出去呢?”③这也就意味着,教育的过程本质上就是一个生活的过程。

第八章学校教育与学生生活一、教育术语解释1.学校生活:是教育者依据一定的教育方针,有目的、有计划和有组织地对受教育者进行培养教育的一种专门化的社会生活。

2.学生失范行为:学生的失范行为主要表现为越轨行为与违法行为两类。

学生的越轨行为主要是指违背教育习俗、教育规章的行为,即违规、违纪行为,具体包括不诚实行为、逃学行为、欺骗行为、违纪行为等。

学生的违法行为主要是指违背教育法律以及国家其他法律、法规的行为,即普通违法行为和犯罪行为。

3.心理缺陷说:一些心理学家力图把越轨、犯罪解释为“心理缺陷”的结果,认为正常人知道限制他们的越轨冲动,而“心理缺陷者”不知道限制他们的越轨冲动。

而“心理缺陷”主要是因童年的社会化失调所造成。

4.挫折--侵犯说:他们认为越轨行为是一种由挫折产生的针对他人和社会的侵犯形式。

而挫折的程度是以需要强度或者受阻的程度为基础的,进而推断侵犯的强度与挫折的强度有关。

5.差异交往说:美国犯罪学家萨塞兰德在其《犯罪学原理》一书中提出其基本假设:所有的人都要经历社会化过程,但他们如何社会化取决于他们与谁交往。

一个孩子通过与越轨群体的交往学到了对越轨行为的理解、态度和技能,他与越轨群体的交往越密切,学到的犯罪手段就越高明,犯罪的动机越高,犯罪的可能性也就越大。

6.失范说:“失范”一词,源于希腊文。

在16世纪的神学中是指不守法、尤其指亵渎神的现象。

法国社会学家涂尔干以此说明“与道德规范不一致的社会现象”。

在他看来,道德规范是维持人与人、以及社会团结的基础。

由于社会巨变,尤其是法国处于从传统农业社会向工业社会的大转变时期,使得控制个人行为的道德规范越来越松弛,个人之间的道德制约丧失了,这就是失范现象。

7.控制缺乏说:这一理论是由雷克里斯提出的。

他认为,群体的成员资格和社会生活环境决定个人的行为,但他特别强调社会环境的社会控制对个人的效用,并认为越轨和犯罪是由于社会内外部的控制削弱和受到破坏引起的。

第一章教育与教育学1.教育的定义从社会的角度广义的,凡是能增进人们的知识和技能,影响人们的思想品德的活动,都是教育。

狭义的,主要指学校教育。

更狭义的,指思想教育活动。

从个体的角度:等同于个体的学习或发展过程。

综合的,教育是在一定社会背景下发生的,促进个体的社会化和社会的个性化的实践活动。

2.教育的要素。

1)教育者是指能够在一定社会背景下,促进个体社会化和社会个性化活动的人,以其自身的活动来引起促进受教育者的身心发生合乎目的的发展和变化。

2)学习者是教育实践活动的对象。

以其接受教育影响后发生合乎目的的变化来体现教育过程的完成。

3)教育影响。

是教育实践活动的手段,是教育活动中教育者作用于学习者的全部信息,既包括了信息的内容,也包括了信息的选择,传递和反馈的形式,是形式与内容的统一。

3.教育的形态是指教育的三个基本要素所构成的教育系统,在不同时空背景下的变化形式,也是教育理念的历史实现。

根据不同的标准,可以划分出以下不同的教育形态。

非制度化的教育。

指那些没有能够形成相对独立的教育形式的教育。

这种教育是与生产或生活高度一体化的,没有从日常的生活或生产中分离出来,成为一种相对独立的社会机构及其制度化行为。

制度化的教育指从非制度化的教育中演化而来,由专门的教育人员,机构及其运行制度所构成的教育形态。

制度化教育,是人类教育的高级形态。

非学校化社会:美国的伊里奇倡导的。

他认为近代以来人类所建立起来的学校体系妨碍了真正的学习和教育,降低了人类自我成长的责任心。

因此,应彻底颠覆制度化的现代学校教育以及与之相适应的学校化社会,而代之以自主学习的“教育网络”以及与之相适应的“非学校化社会”。

家庭教育是指以家庭为单位进行的教育活动。

学校教育是指以学校为单位进行的教育活动。

社会教育是指在广泛的社会生活和生产过程中所进行的教育活动。

4.教育起源的几种观点。

1)神话起源说。

2)生物起源说。

代表人物有法国社会学家哲学家勒图尔诺与英国的教育学家沛西能。

教育学基础名词解释汇总第一章教育与教育学教育(期末重点+真题)是在一定社会背景下发生的促使个体的社会化和社会的个体化的实践活动。

教育要素(考研真题)作为在一定社会背景下发生的促使个体的社会化和社会的个体化的实践活动,教育是一个相对独立的社会子系统,这个子系统包括三种要素——“教育者”、“学习者”和教育影响。

深入地认识这三个要素,一个方面对“教育”概念认识的一个深化,另一方面也为教育形态的认识提供了概念基础。

教育者是指能够在一定社会背景下促使个体社会化和社会个体化活动的人。

教育影响(期末重点)教育活动中教育者作用于学习者的全部信息,既包括信息的内容,也包括信息选择、传递和反馈的形式,是形式与内容的统一。

非制度化的教育是指那些没有能够形成相对独立的教育形式的教育。

这种教育是与生产或生活高度一体化的,没有从日常的生产或生活中分离出来成为一种相对独立的社会机构及其制度化行为。

制度化教育是从非制度化的教育中演化而来的,是指由专业的教育人员、机构及其运行制度所构成的教育形态。

家庭教育是指家庭为单位进行的教育活动。

学校教育(期末重点+考研真题)是指学校为单位进行的教育活动,是依据一定的社会现实和未来的发展需要,遵循年轻一代的身心发展规律,有目的、有纪律、有组织地引导受教育者获得知识技能,陶冶思想品德,发展智力、体力等一系列行为,以便把受教育者培养适应一定社会或阶段促进社会发展的人。

社会教育是指在广泛的社会生活和生产过程中所进行的教育活动。

实验教育学(考研真题)是19世纪末20世纪初在欧美一些国家兴起的用自然科学的实验法研究儿童发展及其与教育的关系的理论。

生物起源论认为教育起源于各种动物的生存本能活动,代表人物有法国的里托尔诺和英国的沛西·能,其错误在于完全否认了人与动物的区别,否认了教育的社会性。

心理起源论认为教育起源于儿童对成人无意识的模仿,代表人物有美国孟禄。

它虽然纠正了生物起源论的错误,把教育归结为人类的行为,但它却归结为人类无意识的模仿行为,同样是错误的。