晚清立宪

- 格式:pptx

- 大小:80.64 KB

- 文档页数:14

清末预备立宪的根本目的

【题目】

清末“预备立宪”的目的是

A.改革官僚制度

B.引进西方政体

C.适应舆论要求

D.维护专制皇权

【参考答案】

D

本题旨在考查学生对历史事件的分析理解能力。

解答的关键应从预备立宪的背景和实行的情况去分析。

为应付严重的国内危机,1901年初,清政府宣布实施“新政”,但并没有因此摆脱内外困境。

为遏制蓬勃发展的革命形势,清政府又决定实行“预备立宪”。

先是派官员出洋考察宪政,下诏“预备仿行立宪”,后又颁布《钦定宪法大纲》,但仍规定皇帝有至高无上的权力。

在立宪派一再要求下,1911年,清政府终于裁撤军机处,设立责任内阁,但却是个“皇族内阁”。

清政府这样做的根本目的是维护和加强封建皇权。

清末预备立宪的根本目的是:延续清政府的统治。

预备立宪指的是清政府迫于压力,在辛亥革命前夕宣布为预备实行君主立宪所采取的一系列措施,亦称“筹备立宪”。

晚清政府之所以实行预备立宪,有其深刻的历史背景。

预备立宪内容

预备立宪的工作相当艰巨,非一朝一夕,清末的“预备立宪”,主要涉及三个方面的内容,一是行政改革,包括司法改革、教育改革,其核心是官制改革;二是设立议会;三是实行地方自治。

预备立宪后果

晚清预备立宪这项政治活动有着保守性和欺骗性,这场宪政改革涉及的内容极其庞杂,触动了社会的方方面面,预备立宪的措施加剧了中央与地方、满汉之间、阶级之间的矛盾,引起了社会的极大混乱,加速了它的覆灭。

预备立宪的直接后果:加速了清朝的灭亡,催生了新的政治制度。

晚清立宪运动的失败原因与启示探析作者:徐一凡来源:《神州·上旬刊》2018年第12期摘要:1906年9月1日,晚晴政府朝廷颁布了《钦定宪法大纲》,光绪皇帝和慈禧太后希望通过“仿行宪政,大权统于朝廷,庶政公诸舆论,以立国家万年有道之基”。

在内忧外患国情下,晚晴政府仿行宪政失败是必然的。

为此,笔者通过所学知识和相关文献资料的查阅,分析晚清立宪运动失败的原因,同时并探究了晚清立宪运动失败对当代依法治国的社会现状的一些启示。

关键词:晚清政府;立宪运动;失败一、分析晚清立宪运动失败的原因(一)表面上的失败原因很多人认为是晚清立宪运动的失败导致清王朝的失败,实质上二者没有直接联系,清王朝走向灭亡是由于多种复杂的原因导致,第一,主要是一味的远离统治,将各种政治权利集中于满洲政府,这样一来就激化各民族之间不平等的因素。

第二,随着社会的不断发展,专制政治体质已经无法满足当时社会环境,另一方面,中央集权日益严重,国库入不敷支,因迫不得已只能借大量外债,整个国家财政混乱不堪,各种民间税目繁多,国民怨声和抱怨不断。

上述这些都是造成晚清走向灭亡的原因,晚清政府在如此恶劣的情况下,缺乏一个较为稳固运动根基,同时也缺乏雄厚财力作为财政支持,所以,由于多种因素晚清立宪运动就无法成形(二)立宪运动失败的主体原因第一,在当时晚清政府已经没有实现政治变革的主体资质,晚清政府在启动立宪运动时,面临着正体分帮结派的混乱形势,并且在当时那个时期通知合法性缺乏足够的力量,内忧外患,国土四分五裂,西方列强不断侵犯,并签署各种不平等条例,极大的冲击了传统的统治体系,严重的影响了中国的思想,军事以及经济,当时的清王朝就只是一个空壳,故而无力去承担极大的政治变革。

(三)立宪运动时机不佳清王朝经历二次鸦片战争后,面临着极大债务,整个清朝政府内外政治局面一片混乱,全国上下动荡不安,外国列强不断侵犯,处在内忧外患环境下晚清政府根本无法寻到一个良好的政治改革时机,众所周知,想要顺利有序的开展立宪运动,都必须要具有一个良好的社会环境。

清末预备立宪的内容清末预备立宪。

清朝晚期,中国面临着内忧外患的严重局面,国家经济落后、政治腐败、社会动荡不安,外国列强则纷纷侵略中国领土,使得清朝政府不得不面对国家危机,寻求变革之路。

在这一背景下,清朝政府开始着手进行预备立宪的改革探索,试图通过立宪来振兴国家,实现国家现代化的目标。

预备立宪是指在实行宪政制度之前,进行一系列的准备工作和试验性的改革探索。

清朝预备立宪的主要内容包括政治体制改革、法律制度改革、教育体制改革等方面。

其中,政治体制改革是最为核心和关键的一环。

清政府试图在保留封建专制统治的基础上,引进西方的宪政制度,以期实现政治体制的现代化和民主化。

在这一过程中,清政府成立了许多新设的官员职位,试图通过这些新设的官员职位来实现政治改革的目标。

同时,清政府还试图通过设立宪政学堂,培养宪政人才,推动政治体制改革的进程。

在法律制度改革方面,清政府试图通过颁布新的法律法规,来逐步调整和改善国家的法律制度。

同时,清政府还试图通过改革司法体制,提高司法公正和效率,以期实现法治国家的目标。

在教育体制改革方面,清政府试图通过推行新的教育政策,改革教育体制,提高教育质量,培养国家所需的人才,以期实现国家的现代化目标。

然而,清朝预备立宪的改革探索并未取得成功,最终以失败告终。

这主要是由于清政府在进行预备立宪的改革探索时,面临了许多内外部因素的阻碍和挑战。

首先,清政府在进行预备立宪的改革探索时,面临了封建专制统治的巨大阻力,使得政治改革难以推进。

其次,清政府在进行预备立宪的改革探索时,还面临了外国列强的压力和干涉,使得国家改革难以顺利进行。

最后,清政府在进行预备立宪的改革探索时,还面临了社会动荡和民族矛盾的严重局面,使得国家改革难以取得社会的支持和认同。

总的来说,清朝预备立宪的改革探索虽然以失败告终,但却为中国近代化进程的推进,奠定了重要的基础和经验。

预备立宪的改革探索使得中国人民开始意识到了现代化的重要性和必要性,为中国近代化的进程,积累了宝贵的经验和教训。

关于清末立宪的反思清朝末年,中国社会经历了一系列振荡和动荡,这一时期的政治变革是中国近代史上一个重要的时期,其中最为重要的事件之一就是清朝的立宪运动。

清朝立宪运动是中国政治变革的一次尝试,其目的是通过建立宪政制度来推进国家的现代化和民主化。

由于当时的政治、社会和经济环境极其复杂,清朝立宪运动最终以失败告终。

对于清末立宪运动的反思,我们不仅需要从历史的角度加以审视,更需要从当今的角度进行深入的思考。

清朝立宪运动的失败给我们的启示是:中国自身的政治、社会和经济状况对于立宪运动的成功起到了阻碍作用。

当时的中国,尤其是清朝统治者对于西方思想和政治体制的认知程度较低,国内政治、社会和经济机制也长期以来被封建思想和制度所固化,这使得清朝立宪运动的推进面临着重重困难。

当时的中国社会结构极为复杂,地方势力极为庞大,加之外国列强的干涉,这些复杂的因素造成了清朝政府的无力和混乱。

这些困难制约了清朝立宪运动的进程,使其最终以失败告终。

清朝立宪运动的失败还反映了中国内外环境的复杂性对于政治变革的影响。

当时的中国正值晚清时期,内忧外患,国家衰落,这为政治变革带来了极大的不利因素。

外部因素方面,列强的侵略和干涉使得中国面临严重的领土和民族危机,这使得清朝政府必须首先应对国家的危机,而不得不将政治变革放在次要的位置。

内部因素方面,境内百姓的不满和反抗、地方派系的对立和冲突等问题也给政治变革带来了很大的困难。

这些困难的存在,使得立宪运动的推进失去了社会的坚定支持,最终难以持续下去。

清朝立宪运动的失败还给我们以启示:政治变革需要有坚定的领导和广泛的社会支持。

政治变革是一个庞大的系统工程,需要有强大的领导力和统一的领导思想,同时也需要有广泛的社会基础和支持。

在当时的中国,由于种种原因,清朝政府缺乏坚定有力的领导力,社会也缺乏坚定的支持,这使得立宪运动的推进失去了稳固性和持续性。

政治变革需要有坚定的领导和广泛的社会支持,只有这样,才能有效地推进政治变革,实现国家的稳定和繁荣。

晚清新政:“假亦真来真亦假”说起1901~1911年清政府宪政改革,历来是有两种看法。

一种认为清政府所谓的新政与改革不过是敷衍、搪塞国内外舆论,骨子里想的仍然是如何保住爱新觉罗一家一姓的荣华富贵,所谓皇族内阁就是最好的证明。

这种看法自1911年辛亥革命以来一直是颇为主流的观点。

然而,随着近年学术风气的日趋自由,不少学者以及非体制内的研究者提出了另一种看法:清政府与满族皇室确实是真心实意改革,只不过由于各种原因,步子迈得太快,最终不但政权改没了,还开启了近代中国纷乱之源。

这两种看法都有道理,可都难免给人非此即彼的感觉。

其实,历史没那么简单,晚清最后十年宪政改革也没有这么简单。

1901~1911这十年清政府所进行的改革大约可以用“假亦真来真亦假”来形容。

满族皇室与清政府高层在真心为中国寻找出路的同时也在为自己的利益寻找保障和出路。

在这里,我们简单梳理一下晚清十年改革历程,看看清政府是怎样进行这场真真假假的改革的。

满族皇室知道宪政改革的后果吗?很多人认为,晚清最后十年之所以慈禧与后来的载沣愿意改革,很大程度上是因为他们认为宪政改革可以保证“立宪一事,可使我满清朝基永久确固”。

可梳理史料,这种认识难免失之偏颇。

不错,在慈禧以及载沣等满蒙贵族的许多发言里,确实有许多关于宪政改革成功后可永保皇室地位的记录。

可是,这并不代表满蒙贵族们不知道宪政改革对于一个少数民族政权来说,究竟代表着什么。

事实上,我们有足够的理由相信,慈禧以及清王朝上层对立宪后所存在的危险是有着充分的认识的。

比如,日本法学博士中村进午就很明确地向清政府高层点出了立宪后可能会出现的问题。

作者说:“满人汉人之争阋,由来久矣。

立朝者,或欲因立宪以弭此争端,不知在他国所谓保守、进步主义之争,在清国议会,即成为满汉两族之争。

满人若以为藉自己立宪之功,为能得亿兆之心,必有感戴讴歌之报,其愚遂不可及矣。

选举之结果,议员之多数为汉人所占无疑,然则立宪之结果,于满人有何利益?诚不待智者而后决也。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢清末立宪运动具体做什么?立宪运动只是空口号

吗

导语:清朝末年,由于中日甲午战争的失败,八国联军的侵华战争,清政府的统治者同资产阶级,人民之间的矛盾越来越严重,资产阶级纷纷要求清政府向

清朝末年,由于中日甲午战争的失败,八国联军的侵华战争,清政府的统治者同资产阶级,人民之间的矛盾越来越严重,资产阶级纷纷要求清政府向世界先进的国家学习,改革国家的政治制度,往立宪的政体方向发展,清政府迫于民众的压力,不得不向西方学习,因此,清末立宪运动在这样的背景下拉开了序幕。

1905年,清政府派出了以载泽为首的五大臣出国考察各国立宪政策,五大臣后将自己考察的结果上奏,清政府开始了颁布了相关的谕旨,开始准备走向立宪的道路。

由于清政府的妥协,清末立宪运动在立宪派的宣传推动下走向了不断发展的阶段。

国内外纷纷建立相关的团体来支持立宪派的运动。

在清政府的引诱下,支持立宪运动的资产阶级开始了国会请愿运动,请求清政府建立国会,而清政府也假意颁布了相关的立宪法则,准备成立内阁,召开国会。

清末立宪运动中,资产阶级除了要求清政府提高民众参与政治,谈论政治的权利,也要求在各乡镇推广学堂,让更多的民众能有学习的机会,提高国民的教育普及率。

让更多的人参与到国家大事中。

但是1911年,随着清政府不断驱逐各地的请愿代表,资产阶级立宪派的主张最终失败,资产阶级革命派于1911年发动了辛亥革命,推翻了清政府的统治,清末立宪派支持的立宪运动以失败而告终。

立宪运动其实是晚清的政坛上一件轰轰烈烈的大事,它曾经引发了

生活常识分享。

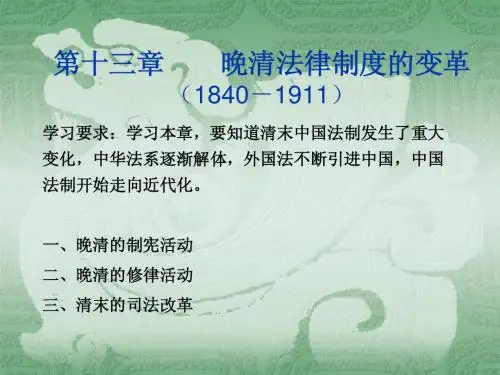

晚清预备立宪述评法学理论晚清时期是中国历史上重要的变革时期,也是中国近代法学发展的重要阶段。

在这一时期,中国先后制定了不少法律和法规,但由于社会制度、政治体制等方面的巨大变革,不同的法律体系互相矛盾,导致法律实施混乱,无法得到有效执行。

因此,为了实现法律尊严和有效施行,晚清时期的一些学者开始提出有关预备立宪的法学理论。

以下是我对此的述评。

首先,晚清时期法学者提出的预备立宪理论具有很强的现实性和时代性。

当时的中国正处于大变革的前夜,社会矛盾尖锐,各种思潮和制度进行激烈的角逐。

同时,西方的现代文明和法制理念也在中国受到广泛关注。

在这样的背景下,预备立宪理论为中国未来政治体制和法律制度改革提供了重要的思想基础。

其次,预备立宪理论强调了法律权威的重要性。

晚清时期,中国的各种法律体系互相冲突,很多法律被视为无效,这导致了社会的不稳定和法治的混乱。

预备立宪理论则强调了法律的尊严和权威,认为只有依据宪法制定法律,才能使法律具有约束力和有效性。

这对于中国未来法治建设有着重要的启示。

此外,预备立宪理论还提出了以民主原则为基础的政治体制。

在这种体制下,政治权力应当受到限制和监督,同时也应当受到人民的授权和监督。

这样,政治权力就不可能滥用,人民的利益也可以得到充分的保障。

这对于中国的政治体制改革也提供了重要的思想支持。

最后,值得注意的是,晚清时期的预备立宪理论并不是完美无缺的。

它在某些方面还存在局限和不足,例如,将西方的宪政理念搬到中国来,并没有充分考虑中国社会、历史和文化的特殊性,因而存在适应性问题。

此外,预备立宪理论并未解决中国实践中存在的问题,比如,如何平衡中央和地方的利益关系。

这些问题需要我们在借鉴预备立宪理论的同时,进行深入思考和探索。

总的来说,预备立宪理论对于中国近代法学的发展和中国未来政治体制和法律制度改革都有着重要的意义。

虽然该理论在具体实践上还需要做进一步的完善和改进,但它提出的基本原则和理念已经为我们提供了有益的启示和指导。

关于清末立宪的反思清末立宪是中国近代史上的重要事件之一,其影响深远,至今仍然是学术界和社会公众关注的焦点之一。

近年来,随着学术研究的深入和历史观念的更新,对清末立宪的反思也越来越多。

本文将从历史的角度出发,对清末立宪进行反思和探讨。

清朝是中国封建社会的最后一个王朝,其政治体制一直以来都备受争议。

在清朝晚期,由于外族压力和内部动荡,革命思潮日益兴起。

为了应对这些挑战,清政府开始了一系列改革措施,其中最具有标志性的就是清末立宪。

立宪的观念最早由康有为和梁启超等人提出,并逐渐成为晚清思想界的主流。

清末立宪意味着君主立宪、宪政民主和法治思想的传入,对当时的政治现状带来了一种前所未有的冲击。

究竟是什么原因导致了清末立宪的失败?这一问题至今仍然没有定论,但可以肯定的是,立宪失败的原因是多方面的。

清政府对立宪缺乏真诚的态度和坚定的决心。

清政府动辄更换政策,朝令夕改,给立宪运动制造了巨大的困难。

社会民众对立宪的认识和理解存在一定的局限性。

在当时,中国的封建思想根深蒂固,许多人对立宪的概念和实践并不了解,不能很好地支持和参与立宪运动。

外部势力的干扰和破坏也是导致立宪失败的原因之一。

在当时,列强对中国的干预和控制日益加剧,给立宪运动带来了巨大的负面影响。

值得注意的是,清末立宪的失败并不意味着宪政民主和法治思想在中国的根本无望。

事实上,立宪运动在一定程度上促进了中国近代化的进程,为后来的革命和改革提供了重要的政治和思想基础。

立宪运动虽然失败了,但它留下的历史遗产和经验教训至今仍然具有重要的启示意义。

对清末立宪的反思,可以帮助我们更好地认识和理解中国近代史的重要事件,同时也能够引发对当今政治和社会的深刻思考。

立宪运动失败的原因虽然多方面的,但其中最重要的一点是缺乏国家根本利益和公民意愿之间的沟通和平衡。

只有建立起真正民主的意识形态,才能使宪政思想真正融入国家治理之中,从而全面推进国家现代化进程。

清末立宪的反思,也提醒我们要审慎对待政治改革和社会变革。

清末预备立宪的内容清末预备立宪。

清朝晚期,中国社会面临着严重的危机,内忧外患,国力日衰。

为了挽救国家危亡,清政府开始进行改革,其中预备立宪成为了当时的重要议题。

预备立宪,即在清朝进行宪政改革,实行君主立宪制度,以期实现国家现代化和政治体制的改革。

这一时期的预备立宪运动,对中国近代史产生了深远的影响,其内在的历史价值和意义也是不可忽视的。

首先,清末预备立宪的背景是十分复杂的。

在外部压力方面,列强的侵略和侵略扩张,使得清政府在外交上陷入被动局面。

在内部方面,社会矛盾日益尖锐,民族矛盾和阶级矛盾交织在一起,社会动荡不安。

因此,清政府迫切需要进行政治体制改革,以解决国家危机。

其次,清末预备立宪的意义在于,它为中国政治体制的现代化奠定了基础。

在中国传统政治体制下,封建专制统治已经无法适应社会的发展需求,而君主立宪制度的实施,为中国政治体制的现代化提供了可能性。

它为中国政治体制的变革提供了一个新的思路和途径,为中国近代政治变革奠定了基础。

再次,清末预备立宪的意义还在于,它为中国社会的进步和发展打开了一扇窗户。

预备立宪的运动,推动了中国社会的思想解放和政治觉醒,激发了人民的民主意识和民族自豪感。

它为中国社会的现代化进程注入了新的活力和动力,为中国的政治、经济、文化等各个领域的发展奠定了基础。

最后,清末预备立宪的历史价值在于,它为中国政治体制的改革提供了宝贵的经验和教训。

尽管清末预备立宪最终未能成功,但它为中国政治体制的变革积累了丰富的经验和教训。

这些经验和教训,对于中国政治体制的改革具有重要的借鉴意义,对于中国政治体制的现代化进程具有重要的启示作用。

总之,清末预备立宪是中国近代史上重要的政治运动,具有深远的历史意义和价值。

它为中国政治体制的现代化奠定了基础,为中国社会的进步和发展打开了一扇窗户,为中国政治体制的改革提供了宝贵的经验和教训。

我们应该充分认识和理解清末预备立宪的重要意义,珍惜历史经验,不断推进政治体制的现代化进程,实现国家的繁荣和富强。

清末立宪——宪政改革西风东渐的早殇摘要:本文通过分析清末立宪的背景和原因,认为清末立宪不仅源于百日维新的立宪意识,也和当时日俄战争的结果分不开。

同时,在综合评述了五大臣出洋考察的所得到的经验和教训后,论述了在满清的最后几年清廷为宪政改革所做出的努力。

关键词:立宪、宪政改革、五大臣出洋一.清末立宪的原因和历史背景晚清立宪论滥觞于“百日维新”之时,实始于康有为。

康在深入研究了法国大革命及其动因之后,认为清朝应立即响应日俄改革,规避重蹈法国大革命“流血遍全国, 巴黎百日伏尸二十九万, 变法三次君权变复, 而绵祸八十年, 十万之贵族, 百万之富家,千万之中人, 暴骨如莽, 城市为墟。

至夫路易十六, 君后同囚, 并上断头之台, 盖大地杀戮变乱之祸, 未有近世革命之祸酷者矣”1的覆辙。

并建议光绪乾纲独断实施立宪。

“若立行乾断,不待民之请求迫协,明定宪法,君臣各得其分, 必有泰山磐石之安, 聆彭之寿,尧舜之誉,生死荣哀,天下后世,师之慕之”2。

在康的劝说下,光绪帝也决定“须博采西学之切于时务者,实力讲求,以救空疏迂谬之弊。

专心致志,精益求精,毋徒袭其皮毛,毋竞腾其口说,总期化无用为有用,以成通经济变之才”3。

维新变法失败后,晚清立宪的步伐被迫中止。

然随着庚子国变,帝后西巡,使得清廷意识到西化改革的必要性。

随之而来的清末新政给了立宪一个绝佳的历史契机。

清光绪三十一年(1904年),在中国东北的日俄战争中,日本以一个“撮尔岛国”一举搬倒了老牌欧洲强国俄罗斯让国人感到震惊和不可思议。

经过反思,国人认为其原因是“明治维新”之后日本宪政改革使得日本一跃而成为能与欧洲列强匹敌的强国。

最早持这种看法的是末代状元张謇。

他在给袁世凯的信中说“不变政体,枝枝节节之补救无益也。

不及此日俄全局未定之先,求变政体,而为揖让救焚之迂图无益也⋯⋯日俄之胜负,立宪专制之胜负也。

今全球完全专制之国谁乎? 一专制当众立宪尚可幸乎?”4在这之后,又有驻法大臣孙宝琦、胡惟德、张德彝、杨兆鉴等人联名上书请求立宪。

晚清预备立宪的背景及其意义晚清是指清朝晚期,即清朝末年的时期,在这个时期,中国经历了各种各样的历史事件,其中就包括晚清预备立宪。

本文将从晚清预备立宪的背景、内容以及意义三个方面对这一历史事件进行探讨。

背景晚清预备立宪的背景非常复杂,主要可分为国内和国际两个方面。

国内方面,晚清社会已经由封建社会转向半封建半殖民地社会,国家面临着各种问题,社会与政治体制都面临着危机。

此外,晚清政府经过多年的现代化改革,对自身的不足形成了充分的认识,也深感亟待改革,以巩固国家的统一和发展。

因此,清政府在这个时期开始着手进行立宪改革。

国际方面,晚清面临的国际形势也非常复杂。

在西方列强的侵略之下,晚清必须寻求一种新的政治制度,来巩固国家的地位,避免被外国侵略者进一步割据。

因此,晚清政府也开始借鉴西方的政治思想,致力于建立一种中国式的现代化政治制度。

内容晚清预备立宪的内容主要包括两个方面:建立国家的宪法和进行地方自治。

其中,前者是非常重要的,特别是在诸多外国列强的侵略之下。

晚清政府试图建立的宪法版本计划共有五个,但最终没有得以实施。

与此同时,晚清政府还在各地颁布了不少的自治条例,以巩固地方政府系统。

特别是在广东、福建等地区,晚清政府开展了大规模的政治改革,建立了地方自治机构,使得广大民众得以参与地方治理。

意义晚清预备立宪的意义非常深远,它不仅是一个政治改革的尝试,也是中华民族历史发展的重要里程碑。

首先,晚清预备立宪奠定了现代化政治制度的基础,为后来的政治制度改革打下了基础。

其次,晚清预备立宪为中国的宪政思想的最初发展做出了贡献,成为了中国民主政治发展的一个重要时期。

最后,晚清预备立宪也为中国后来的新文化运动和革命主义思潮提供了重要的精神支撑。

结论综上所述,晚清预备立宪虽然最终没有得以完全实施,但它作为晚清政府的一次改革尝试,仍然具有重要的历史价值。

它为中国未来直至今天的政治历程打下了基础,为中国现代化发展提供了一个坚实的起点。