近代中国民族工业兴起(新)

- 格式:ppt

- 大小:1.58 MB

- 文档页数:29

近代中国民族工业的发展历程引言近代中国民族工业的发展,是中国现代化的重要组成部分。

从中国民族工业的起步,到开展独立自主的产业化探索,再到现代化工业体系逐步建立,中国经历了一系列的发展阶段。

本文将介绍近代中国民族工业的发展历程,以及相关的重要事件和里程碑。

1. 1840年至1911年:经历西方列强的侵略1840年,第一次鸦片战争爆发,中国开始遭受西方列强的侵略和摧残。

在这一时期,中国民族工业几乎被摧毁,大量的产业被外国资本控制。

中国成为了一个被西方列强掠夺资源的半殖民地国家。

然而,这一时期也出现了一些抵制和反抗的措施。

例如,洋务运动的兴起,促进了中国民族工业的起步。

清朝一些有识之士开始关注工业发展,并进行了一系列改革措施,推动工业技术的引进和发展。

2. 1911年至1949年:探索独立自主的产业化道路辛亥革命后,民国时期的中国开始探索独立自主的产业化道路。

虽然经济发展仍然受到内外多种因素的制约,但中国民族工业逐渐崭露头角。

在这一时期,中国成立了许多国营工业企业,推动了一些重要的工业项目。

例如,中国得到了苏联的支持,建立了一些重要的工业基地,如大庆油田和武汉钢铁厂。

这些举措有力地推动了中国民族工业的发展。

然而,由于国内各种因素的干扰,中国民族工业的发展步伐仍然相对缓慢。

尽管有一定的起步和进展,但整体上仍然落后于西方发达国家。

3. 1949年至1978年:建立现代化工业体系1949年,中华人民共和国成立,中国民族工业迎来了一个新的时代。

中国共产党确定了工业化的重要性,并制定出了一系列经济发展的计划和政策。

在这一时期,中国着力发展重工业,特别是军工和基础设施建设。

大规模的工业化计划推动了中国的工业化进程,例如“第三个五年计划”和“大跃进”运动。

中国成立了许多重要的国营工业企业,如中国一汽和中国第五机械工业公司等。

尽管在工业化过程中出现了一些问题,但中国民族工业在这一时期实现了飞速发展。

中国逐渐建立了现代化的工业体系,并在一些领域取得了重要的突破,如军工、航天和核能等。

近代中国民族工业的兴起《近代中国民族工业的兴起》在近代中国的历史长河中,民族工业的兴起犹如一颗璀璨的新星,在艰难的环境中奋力闪烁,为国家的发展和民族的自强带来了希望之光。

19 世纪中叶,当西方列强用坚船利炮强行打开中国的大门时,中国社会发生了翻天覆地的变化。

传统的自给自足的自然经济逐渐解体,西方列强的商品大量涌入中国市场,中国传统的手工业受到了巨大的冲击。

与此同时,西方列强在华纷纷设厂,利用中国廉价的劳动力和原料,获取了巨额的利润。

在这样的背景下,一些有识之士开始意识到,要想使国家富强,必须发展民族工业。

于是,在 19 世纪 60 年代,洋务运动兴起。

洋务派主张“师夷长技以自强”,他们引进西方先进的生产技术和设备,创办了一批近代军事工业和民用工业。

这些企业虽然在管理和经营上存在诸多问题,但在一定程度上推动了中国近代工业的发展,培养了一批技术人才和管理人才。

除了洋务派创办的企业外,一些民间资本也开始涉足工业领域。

在沿海地区,一些商人、地主和官僚纷纷投资设厂,创办了一批近代民族工业。

这些企业规模较小,技术水平较低,但却具有顽强的生命力。

它们在夹缝中求生存,在竞争中求发展,逐渐成为中国近代工业的重要组成部分。

在早期的民族工业中,纺织业和面粉业发展较为迅速。

由于中国是一个人口众多的国家,对纺织品和面粉的需求量巨大。

因此,一些民族资本家抓住这一机遇,创办了一批纺织厂和面粉厂。

其中,比较著名的有上海的发昌机器厂、广东南海的继昌隆缫丝厂等。

这些企业在发展过程中,不断改进技术,提高产品质量,逐渐在市场上占据了一席之地。

然而,近代中国民族工业的兴起并非一帆风顺。

在半殖民地半封建社会的环境下,民族工业面临着诸多的困难和挑战。

首先,外国资本主义的侵略和压迫是民族工业发展的最大障碍。

外国列强凭借着不平等条约所获取的特权,在中国市场上倾销商品,打压民族工业的产品。

其次,封建势力的束缚也严重制约了民族工业的发展。

封建政府对民族工业征收高额的赋税,同时在政策上对民族工业进行限制和打压。

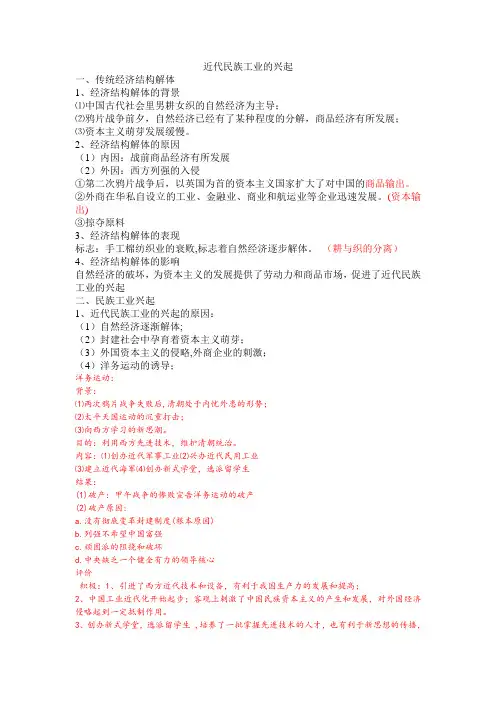

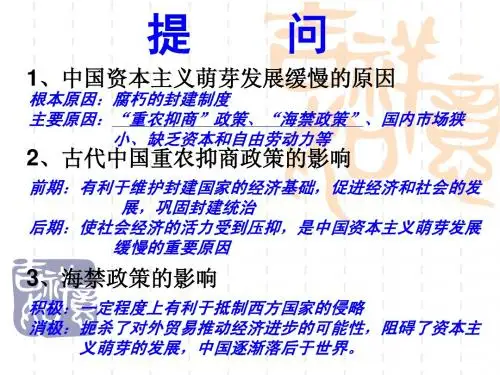

近代民族工业的兴起一、传统经济结构解体1、经济结构解体的背景⑴中国古代社会里男耕女织的自然经济为主导;⑵鸦片战争前夕,自然经济已经有了某种程度的分解,商品经济有所发展;⑶资本主义萌芽发展缓慢。

2、经济结构解体的原因(1)内因:战前商品经济有所发展(2)外因:西方列强的入侵①第二次鸦片战争后,以英国为首的资本主义国家扩大了对中国的商品输出。

②外商在华私自设立的工业、金融业、商业和航运业等企业迅速发展。

(资本输出)③掠夺原料3、经济结构解体的表现标志:手工棉纺织业的衰败,标志着自然经济逐步解体。

(耕与织的分离)4、经济结构解体的影响自然经济的破坏,为资本主义的发展提供了劳动力和商品市场,促进了近代民族工业的兴起二、民族工业兴起1、近代民族工业的兴起的原因:(1)自然经济逐渐解体;(2)封建社会中孕育着资本主义萌芽;(3)外国资本主义的侵略,外商企业的刺激;(4)洋务运动的诱导;洋务运动:背景:⑴两次鸦片战争失败后,清朝处于内忧外患的形势;⑵太平天国运动的沉重打击;⑶向西方学习的新思潮。

目的:利用西方先进技术,维护清朝统治。

内容:⑴创办近代军事工业⑵兴办近代民用工业⑶建立近代海军⑷创办新式学堂,选派留学生结果:(1)破产:甲午战争的惨败宣告洋务运动的破产(2)破产原因:a.没有彻底变革封建制度(根本原因)b.列强不希望中国富强c.顽固派的阻挠和破坏d.中央缺乏一个健全有力的领导核心评价积极:1、引进了西方近代技术和设备,有利于我国生产力的发展和提高;2、中国工业近代化开始起步;客观上刺激了中国民族资本主义的产生和发展,对外国经济侵略起到一定抵制作用。

3、创办新式学堂,选派留学生 ,培养了一批掌握先进技术的人才,也有利于新思想的传播,开启了教育的近代化;4、创办三支海军,有利于军事近代化。

消极: 5、将先进的西方科学技术植根于腐朽落后的封建制度上未能从根本上改变中国落2、民族工业兴起的途径:(1 )一部分中小地主、官僚、买办、商人、华侨等投资于近代工矿企业;(2)原来的部分手工工场开始采用机器生产,转变为近代工矿企业3、民族工业兴起的时间:十九世纪六七十年代4、民族工业兴起的地点:上海、广东、天津等沿海地区。

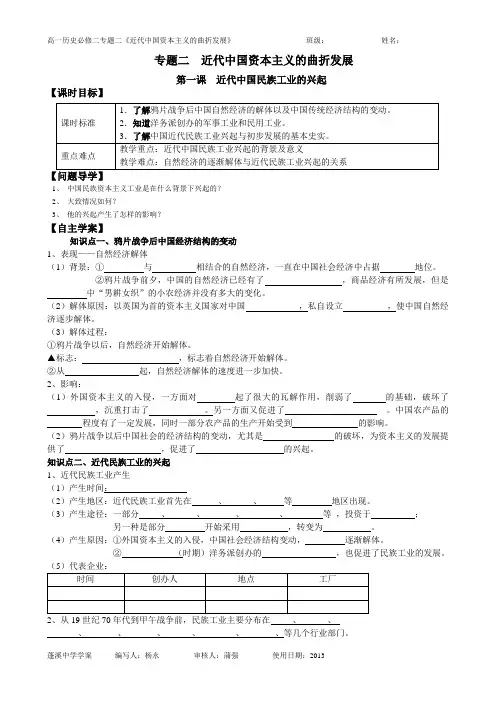

专题二 近代中国资本主义的曲折发展第一课 近代中国民族工业的兴起【课时目标】【问题导学】1、 中国民族资本主义工业是在什么背景下兴起的?2、 大致情况如何?3、 他的兴起产生了怎样的影响?【自主学案】知识点一、鸦片战争后中国经济结构的变动1、表现——自然经济解体(1)背景:① 与 相结合的自然经济,一直在中国社会经济中占据 地位。

②鸦片战争前夕,中国的自然经济已经有了 ,商品经济有所发展,但是中“男耕女织”的小农经济并没有多大的变化。

(2)解体原因:以英国为首的资本主义国家对中国 ,私自设立 ,使中国自然经济逐步解体。

(3)解体过程:①鸦片战争以后,自然经济开始解体。

▲标志: ,标志着自然经济开始解体。

②从 起,自然经济解体的速度进一步加快。

2、影响:(1)外国资本主义的入侵,一方面对 起了很大的瓦解作用,削弱了 的基础,破坏了 ,沉重打击了 。

另一方面又促进了 。

中国农产品的 程度有了一定发展,同时一部分农产品的生产开始受到 的影响。

(2)鸦片战争以后中国社会的经济结构的变动,尤其是 的破坏,为资本主义的发展提供了 ,促进了 的兴起。

知识点二、近代民族工业的兴起 1、近代民族工业产生(1)产生时间:(2)产生地区:近代民族工业首先在 、 、 等 地区出现。

(3)产生途径:一部分 、 、 、 、 等 ,投资于 ;另一种是部分 开始采用 ,转变为 。

(4)产生原因:①外国资本主义的入侵,中国社会经济结构变动, 逐渐解体。

② (时期)洋务派创办的 ,也促进了民族工业的发展。

(5)代表企业:时间 创办人地点 工厂2、从19世纪70年代到甲午战争前,民族工业主要分布在 、 、 、 、 、 、 、 、等几个行业部门。

课时标准1.了解鸦片战争后中国自然经济的解体以及中国传统经济结构的变动。

2.知道洋务派创办的军事工业和民用工业。

3.了解中国近代民族工业兴起与初步发展的基本史实。

重点难点教学重点:近代中国民族工业兴起的背景及意义教学难点:自然经济的逐渐解体与近代民族工业兴起的关系知识点三、近代民族工业的初步发展(第一次高潮)1、初步发展的时间:从到,民族工业的发展出现了第一个高潮。

近代中国民族工业的曲折发展历程

近代中国民族工业的发展经历了曲折的历程。

下面是主要的发展阶段:

1. 近代开端(19世纪中叶至20世纪初):在清朝结束之前,中国经济主要以农业为主,工业高度落后。

在19世纪中叶,中国面临着列强侵略和民族危机,醒悟的知识分子开始提倡民族工业发展的观念。

2. 开国初期(1912年-1927年):辛亥革命后,孙中山领导的国民积极推动国家工业化进程。

在这一时期,中央政府设立了一系列的实业银行和工业省,推动了一些重要的民族工业项目,如航空、轮船、纺织等。

然而,由于政治动荡和经济困难,工业发展进展缓慢。

3. 抗战时期(1937年-1945年):抗日战争爆发后,中国经济遭受更严重的破坏,但同时也催生了一些军事工业和民族工业的发展。

中国共产领导的红军建立了一些小规模的军工厂和合作社,在物资匮乏的环境下通过自力更生的方式发展工业。

4. 新中国成立后(1949年以后):中华人民共和国成立后,中国政府采取了一系列的工业化政策,鼓励和推动民族工业的发展。

这包括土地改革、工商业合作社的建立、国有企业的发展以及外援合作等措施。

该时期的重点工业发展包括机械、冶金、大型工业基础设施建设等领域。

5. 改革开放以后(1978年以后):中国在改革开放的大背景下进一步推进民族工业的发展。

国家重点支持技术创新、高新技术产业、战略新兴产业等领域的发展。

同时,中国还吸引了大量的外商投资,促进了民族工业与国际市场的对接。

总的来说,近代中国民族工业的发展历程曲折而充满挑战。

中国政府通过一系列政策和措施,逐渐推动了民族工业的发展,为中国经济的快速崛起奠定了基础。

近代中国民族工业的兴起近代中国民族工业的兴起是指从19世纪末到20世纪初,中国开始兴起自己的民族工业,这一过程经历了长期的摸索和实践,为中国的工业化建设奠定了基础。

本文将从政治背景、外部压力和内部发展等方面探讨近代中国民族工业的兴起。

首先,近代中国民族工业的兴起受到了政治背景的巨大影响。

19世纪末,中国封建专制社会的政治形势愈发危机四伏,西方列强入侵中国,使得中国人民深感民族危机。

为了摆脱这一困境,中国开始转变政治观念,兴起了民族主义思潮。

中国人民开始认识到,只有通过自强不息、振兴工业才能解决民族危机。

因此,民族工业的兴起成为政治背景下的迫切需求。

其次,外部压力也是近代中国民族工业兴起的重要原因。

19世纪以来,西方列强以其强大的经济实力和军事技术,对中国进行了侵略和压迫。

中国受到了沉重的屈辱和经济掠夺,这促使中国人意识到发展工业是摆脱外部压力的必由之路。

毕竟,没有强大的经济基础和自主的军事实力,中国无法有效地抵抗列强的侵略。

因此,迫切发展工业成为中国人民的共同心声。

最后,内部发展也对近代中国民族工业的兴起起到了关键作用。

近代中国的政治、经济和社会状况发生了巨大变化,这为民族工业的兴起提供了条件。

首先,晚清末年改革开放的推动使国内局势有了转机,对外开放的逐渐推进促进了知识的传播和工业技术的引入。

其次,近代中国的经济改革为工业发展提供了巨大的机遇。

自由贸易政策的出现,使得中国的内外贸易得到了空前的发展。

这为国内工业生产提供了庞大的市场需求,因此激励了民族工业的兴起。

此外,中国近代的社会转型也为民族工业的兴起提供了助力。

传统的封建社会逐渐解体,社会结构发生了巨大变化。

人们的生产观念和社会观念发生了转变,他们开始认识到工业发展对国家和个人的重要性,并开始支持和投身于工业发展。

这种社会变革为民族工业的兴起提供了坚实的社会基础。

综上所述,近代中国民族工业的兴起是在政治背景、外部压力和内部发展的共同推动下实现的。

近代中国民族工业的兴起引言中国是一个拥有悠久历史的国家,但在近代历史上,中国却经历了一段衰落和侵略的时期。

然而,在这个动荡的时期里,中国的民族工业却开始崛起,为中国的独立和发展提供了重要的基础。

本文将分析近代中国民族工业的兴起的原因、过程以及对中国社会和经济的影响。

原因近代中国民族工业兴起的原因有多方面的因素。

首先,西方列强的侵略和压迫促使中国发展自己的工业,以减少对外国商品的依赖。

其次,工业革命的影响渐渐传入中国,激发了国内对于工业化的追求。

最后,中国政府也积极推动民族工业的兴起,采取了一系列政策和措施来支持本土产业的发展。

过程近代中国民族工业的兴起经历了几个重要的阶段。

首先是自力更生的初期,这一阶段主要是依靠国内手工业者的努力,通过传统的手工制作技术来发展国内产业。

随后是引进外国技术和资本的阶段,中国政府鼓励引进外国的技术和资本,以加快国内产业的发展。

最后是全面工业化的阶段,中国开始大规模引进和消化吸收国外新的工业技术和管理经验,加速了国内产业的发展。

影响近代中国民族工业的兴起对中国社会和经济产生了深远的影响。

首先,民族工业的兴起提供了更多的就业机会,缓解了中国社会的就业压力。

其次,国内工业的发展促进了农村劳动力向城市的转移,推动了城市化进程。

此外,民族工业的发展也提高了中国的产业水平和技术实力,增强了中国在国际舞台上的话语权。

然而,近代中国民族工业兴起的过程也存在一些问题和挑战。

首先,由于起步较晚,中国在工业技术和生产规模上与西方发达国家存在差距,这给中国民族工业的发展带来了一定的压力。

其次,工业化进程也带来了环境污染和资源消耗的问题,这对中国的可持续发展提出了新的要求。

结论近代中国民族工业的兴起是中国独立和发展的重要基础。

通过自力更生、引进外国技术和发展全面工业化等阶段,中国的民族工业逐渐崛起,并给中国社会和经济带来了积极的影响。

然而,民族工业发展过程中也面临着一些挑战和问题,需要采取相应的措施来促进可持续发展。

第三讲近代中国民族工业的兴起姓名:一、鸦片战争后中国自然经济开始解体的标志b1、背景:鸦片战争前夕,中国占统治地位,资本主义萌芽缓慢发展。

2、原因:的入侵是中国自然经济逐步解体最直接、最主要的原因。

小农经济自身的落后性和脆弱性,抵挡不了先进的资本主义经济的冲击。

3、标志:中国的衰败,标志着自然经济开始解体。

4、影响:为资本主义的发展提供了劳动力和商品市场,促进了近代的兴起。

二、洋务运动与近代民族工业的关系c1、第二次鸦片战争以后,面对太平天国运动的打击和西方列强的侵略,清政府统治集团中一些较为开明的官员,他们主张学习西方,掀起了,逐渐形成洋务派。

2、19世纪60——90年代,洋务派在中央以为代表,在地方以握有实权的曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞为代表。

洋务派主张在不改变封建制度的前提下,利用西方的先进技术,维护清朝的统治。

其指导思想是“”。

3、洋务派打着“”和“”的旗号,采用西方先进的生产技术,创办了一批近代军事工业和民用工业,促进了中国近代民族工业的产生和发展。

三、近代民族工业产生的时间、途径与著名企业b1、时间:19世纪六七十年代2、途径:(1)一种是一部分中小地主、官僚、买办、商人、华侨等投资于近代工矿企业。

(2)另一种是原来的部分手工工场开始采用机器生产,转变为近代工矿企业。

3、创办了一批近代军事和民用工业企业,促进了中国近代民族工业的产生和发展。

4、产生地点:首先在上海、广东、天津等沿海地区出现。

5、著名企业:(1)1866年,铁匠方举赞、孙英德在上海虹口创办发昌机器厂。

(2)1873年,陈启源在南海创办了。

四、近代民族工业初步发展的历史条件、时间和著名实业家张謇、荣氏兄弟c1、历史条件:(1)甲午战后,帝国主义列强侵略加剧,进一步破坏了中国的自然经济。

(2)在内外交困的严峻形势下,清政府不得不谕令各省“多设织布、纺绸等局,广为制造”。

(3)在严重的民族危机刺激下,许多人呼吁“设厂自救”“实业救国”以挽救民族危机。