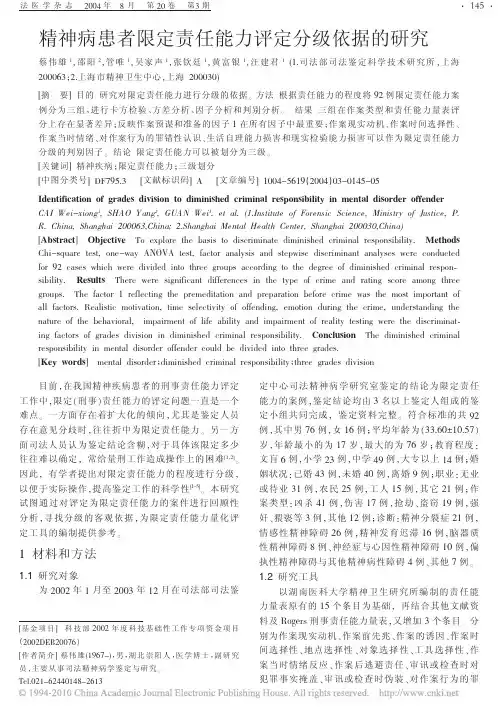

精神障碍者限定刑事责任能力的评定分级

- 格式:pdf

- 大小:499.31 KB

- 文档页数:4

总则第一条为了向司法机关提供科学、客观的司法精神病学鉴定结论,指导和规范我国司法精神病学鉴定工作,使我国司法精神病学鉴定工作规范化和标准化,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》以及相关法律规定,特制定本大纲。

第二条本大纲适于用鉴定机构接收司法机关的委托,对疑似精神障碍的犯罪嫌疑人,刑事案件的被告人进行刑事责任能力评定。

鉴定机构接受公安机关的委托,对社会治安案件违法者的精神状态及其责任能力评定,可参照本大纲施行。

第三条本大纲所称“精神障碍者的刑事责任能力”是指精神障碍者在实施危害社会行为时的辨认能力或者控制能力。

第四条本大纲所称精神障碍,又称精神疾病,系指国际疾病分类标准和中国精神障碍分类与诊断标准所规定的精神与行为障碍。

第二章刑事责任能力评定原则第五条对疑似精神障碍的呗鉴定人的刑事责任能力评定,应当同时考虑被鉴定人在实施危害社会行为的精神障碍状态和辨认能力或者控制能力情况,确认被鉴定人是否为精神障碍者,并因为精神障碍导致其实施危害社会行为时完全丧失或者部分丧失了辨认或者控制自己行为的能力。

第六条刑事责任能力评定所涉及的辨认能力或者控制能力,仅指被鉴定人对其危害社会行为的辨认或者控制能力,不涉及被鉴定人对自己其他行为的辨认或者控制能力。

在本大纲中,为行文方便,如无特别说明,“行为”与“危害社会行为”、“责任能力”与“刑事责任能力”系同义语。

第七条辨认能力,系被鉴定人对自己所实施的危害社会行为的意义、性质和后果的认识能力,包括在实施危害社会行为时能否认认识自己行为的动机、目的、手段、事件、地点、行为后果及其法律意义等。

控制能力,系指被鉴定人是够具备根据自己的意志自由地选择实施或者不实施危害社会行为的能力,包括是否能够根据自己的意志选择和控制其行为的时间、地点、方式及程度等。

第八条刑事责任能力分为完全刑事责任能力,限制刑事责任能力和无刑事责任能力。

第九条完全刑事责任能力,系指被鉴定人在实施危害社会行为时,具有完全的辨认和控制自己行为的能力第十条限制责任能力,系指被鉴定人在实施危害社会行为时,其辨认或者控制自己行为的能力受到精神障碍的影响而明显削弱,但尚未达到完全丧失的程度。

精神障碍者刑事责任能力评定指南中华人民共和国司法部司 法 鉴 定 管 理 局发布目 次前 言 (II)1 范围................................................................................ 113462 定义................................................................................3 总则 (2)4 刑事责任能力判定标准................................................................25 附则................................................................................ 附 录 A (规范性附录) 刑事责任能力判定标准细则..................................... 附 录 B (规范性附录) 标准化评定工具简介及其评价...................................前 言本技术规范根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、卫生部《精神疾病司法鉴定暂行规定》及司法部《司法鉴定程序通则》,运用精神病学及法学的理论和技术,结合精神疾病司法鉴定的实践经验而制定,为刑事责任能力鉴定提供科学依据和统一标准。

本技术规范参考了《中国精神障碍分类与诊断标准(第三版),CCMD-3》、《国际疾病及相关健康问题的分类(第十版),ICD-10》、《中华人民共和国刑法》和“麦克劳顿条例”(McNaughton Rule)、“不可抗拒冲动法则”(Irrestible Impulse Test)及“美国法律协会法则”(ALI Test),即实质能力标准法则(Substantial Capacity Rule)。

精神病⼈的刑事责任能⼒如何区分

我们经常在电视上看到犯罪分⼦犯了重罪,跑医院做⼀份精神疾病的鉴定,以逃脱法律的制裁的⽬的,那么精神病⼈的刑事责任能⼒如何区分?下⾯就由店铺⼩编为您详细介绍。

精神病⼈的刑事责任能⼒如何区分

⼀是完全⽆刑事责任能⼒的精神病⼈,这类精神病⼈经法定程序鉴定后,⽆需负刑事责任,但责令家属严加看管和医疗,必要的时候由政府强制医疗;

⼆是完全有刑事责任能⼒的精神病⼈,这类精神病⼈是间接性发病的,需负刑事责任;

三是限制刑事责任能⼒的精神病⼈,这类⼈是尚未完全丧失控制⾃⼰⾏为的,应担负刑事责任,但可视情形减轻或从轻处罚。

《刑法》第⼗⼋条【特殊⼈员的刑事责任能⼒】精神病⼈在不能辨认或者不能控制⾃⼰⾏为的时候造成危害结果,经法定程序鉴定确认的,不负刑事责任,但是应当责令他的家属或者监护⼈严加看管和医疗;在必要的时候,由政府强制医疗。

间歇性的精神病⼈在精神正常的时候犯罪,应当负刑事责任。

尚未完全丧失辨认或者控制⾃⼰⾏为能⼒的精神病⼈犯罪的,应当负刑事责任,但是可以从轻或者减轻处罚。

醉酒的⼈犯罪,应当负刑事责任。

以上就是店铺⼩编为⼤家整理的关于精神病⼈的刑事责任能⼒如何区分的问题,如果您还有更多的疑问,可以咨询店铺专业律师,或者直接委托店铺律师帮您摆脱法律困境。

刑事责任能力评定的分级

刑事责任能力评定的分级主要有以下几种:

1. 完全能力:指被评定人能够全面理解自己行为的前因后果,并有能力自主控制自己的行为,对刑事责任负全部责任。

2. 有限能力:指被评定人在某些方面具有行为控制能力的缺陷,但在大多数情况下具备完全的行为控制能力。

对于因为缺陷所导致行为造成的一些后果,应当适当减轻刑事责任。

3. 无能力:指被评定人因精神障碍、智力障碍等原因不能理解自己的行为后果或不能自主控制自己的行为。

对于由于精神障碍、智力障碍等原因所造成的行为后果,不能承担任何刑事责任。

浅论精神病人的刑事责任能力我国刑法中对精神病的定义是指符合《中国精神疾病分类与诊断标准(第二版)》(CCMD-2-R)的精神障碍患者。

该标准包括了各种精神障碍,不仅仅限于精神病性障碍。

在我国刑法中,精神病人是指已经被诊断为精神障碍患者,并且已经达到了精神病的诊断标准。

同时,精神病人也必须符合刑法中精神病的范围,才能被认定为精神病人。

三)影响刑事责任的精神病的范围在我国刑法中,影响刑事责任的精神病的范围包括完全无刑事责任能力、限制刑事责任能力和部分责任能力。

其中,完全无刑事责任能力是指精神病人完全不能辨认或控制自己的行为,无法对自己的行为负责。

限制刑事责任能力是指精神病人在犯罪时虽然能够辨认和控制自己的行为,但是由于精神障碍的影响,其行为能力受到了一定程度的限制。

部分责任能力是指精神病人在犯罪时能够辨认和控制自己的行为,但是由于精神障碍的影响,其行为能力受到了一定程度的影响,因此对其应当减轻刑事责任。

二、刑事责任能力概述一)刑事责任能力的界定刑事责任能力是指一个人在犯罪时能够辨认和控制自己的行为,拥有对自己的行为负责的能力。

刑事责任能力是刑法规定的基本前提,只有具备刑事责任能力的人才能被追究刑事责任。

刑事责任能力是刑法中的一项基本原则,是保障刑法公正适用和维护社会秩序的重要保障。

二)刑事责任能力的构成要素刑事责任能力的构成要素包括智力、意志和情感三个方面。

智力是指一个人的智力水平是否正常,是否能够理解自己的行为所带来的后果。

意志是指一个人是否有能力控制自己的行为,是否能够根据自己的意愿进行行动。

情感是指一个人的情感状态是否正常,是否能够适应社会环境和社会规范。

三)刑事责任的分类刑事责任可以分为完全刑事责任、限制刑事责任和部分责任能力三种。

完全刑事责任是指一个人在犯罪时具备完全的刑事责任能力,应当承担完全的刑事责任。

限制刑事责任是指一个人在犯罪时由于精神障碍等原因,其刑事责任能力受到了一定程度的限制,应当减轻其刑事责任。

司法精神病刑事责任能力的评定生活中,我们通常所说的精神病,主要指重型精神病。

自1843年英国法院就麦克诺顿事件制订赦免犯罪精神病人《麦克诺顿条例》以来,逐渐形成了一门法律与精神疾病关系的学科——法医精神病学,又称司法精神病学,属于法医学和社会精神医学的分支。

我们既往认为的一些非器质性精神病实际通过现代检测手段仍能从影像学、分子生物学层面找到病理学基础,而人的情感情绪本身也是通过复杂的化学活动、电生理反射完成的,现代医学已将网瘾、赌瘾、酒精、烟草依赖作为精神医学的一个边缘交叉部分进行研究。

司法精神病在国内发展状况司法精神病责任能力判定一直是一个困扰法学界及医学界的重大难题。

它既非纯医学问题,又非纯法学问题,而是为司法实践服务并随之发展壮大的一门学科,直到今天仍属探索阶段,实际仍无非常准确客观检查方法进一步论证。

精神病人实施危害行为的责任能力在1979年《刑法》采用二分法,即有或没有;后随着研究的深入,发现其中很大一部分为部分责任能力状态,介于两者之间,故1997年《刑法》第十八条以三分法作出了相关规定,其中强调对辨认能力或控制能力受限是免责或减责的基本条件。

而针对条例的使用,存在把握过宽、过粗,甚至认识存在偏差的问题。

刑法第十八条规定:精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候,造成危害后果的,经法定程序鉴定确认的,不负刑事责任。

间歇性的精神病人在精神正常时犯罪应当负刑事责任。

尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪时,应当负刑事责任,但是可以从轻或者减轻处罚。

司法实践中主要针对以下几类精神病:精神分裂症、躁狂抑郁性精神病、癫痫伴严重抑郁障碍、颅脑外伤所致精神病、老年器质性脑病所致的精神病、中毒性精神病、严重发育不全以及反应性精神病。

在以上疾病存在的前提下,法学规定强调在发病期(医学实际无此概念)作案可酌情考虑。

精神病的表现门类繁多,变化频繁,各个症状之间又有重叠现象,对其诊断和分类本身就存在较大差异。

精神障碍者刑事责任能力评定指南目次前言 (I)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 总则 (3)5 刑事责任能力判定标准 (3)6 附录 (4)附录A (规范性附录)刑事责任能力判定标准细则 (5)附录B (资料性附录)标准化评定工具简介及其评价 (7)前言本技术规范按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本技术规范根据《中华人民共和国刑法》及司法部《司法鉴定程序通则》,运用精神病学及法学的理论和技术,结合法医精神病学司法鉴定的实践经验而制定,为刑事责任能力鉴定提供科学依据和统一标准。

本技术规范参考了《中国精神障碍分类与诊断标准》(CCMD-3 第三版),《国际疾病及相关健康问题的分类》(ICD-10 第十版),《中华人民共和国精神卫生法》,“麦克劳顿条例”(McNaughton Rule)、“不可抗拒冲动法则”(Irrestible Impulse Test)及“美国法律协会法则”(ALI Test)、即实质能力标准法则(Substantial Capacity Rule)。

本技术规范由司法部司法鉴定科学技术研究所提出。

本技术规范由司法部司法鉴定管理局归口。

本技术规范起草单位:司法部司法鉴定科学技术研究所。

本技术规范主要起草人:蔡伟雄、张钦廷、管唯、汤涛、黄富银。

本技术规范所代替规范的历次版本发布情况为:SF/Z JD0104002——2011。

精神障碍者刑事责任能力评定指南1 范围本技术规范规定了刑事责任能力评定的基本原则、要求和方法。

本技术规范适用于对被鉴定人(犯罪嫌疑人、被告人)的刑事责任能力评定,有关违法案件的受处罚能力评定亦可参照执行。

2 规范性引用文件下列文件对于本技术规范的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本技术规范。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本技术规范。

CCMD-3中国精神障碍分类与诊断标准ICD-10国际疾病及相关健康问题的分类3 定义3.1精神障碍Mental Disorder又称精神疾病(mental illness),是指在各种因素的作用下造成的心理功能失调,而出现感知、思维、情感、行为、意志及智力等精神活动方面的异常。

精神障碍者怎样进行刑事责任能力判定?1.精神鉴定的启动。

2.精神鉴定的评价范围。

3.精神鉴定意见的司法判定。

(1)精神鉴定意见的质证。

(2)精神鉴定意见的认证。

刑法规定无刑事责任能力者实施犯罪行为后不承担刑事责任。

无刑事责任可以分为,没有达到刑事责任年龄,无法辨认自己行为的精神病人,精神障碍者怎样进行刑事责任能力判定?精神障碍者刑事责任能力判定的程序问题:1.精神鉴定的启动。

大陆法系国家受职权主义诉讼理念的影响,主要采取司法官启动制;英美法系国家受当事人主义诉讼模式的影响,主要采取当事人启动制。

从鉴定的公正性及公信力来看,司法官启动制要优于当事人启动制。

从诉讼的成本及效率来看,司法官启动制相比于当事人启动制的成本要低但效率却高。

从诉讼理念与诉讼功能来看,两种启动制分别反映了不同诉讼模式的诉讼功能。

我国的侦查机关、检察机关以及审判机关都拥有鉴定启动程序的决定权,当事人既无精神鉴定的决定权,也无初次精神鉴定的申请权,只有申请补充鉴定或者重新鉴定的权利。

我国司法鉴定制度与西方各国相比较,最大特点在于公检法三机关在各自的诉讼活动中可以独立地决定司法鉴定的事项。

对此学者们的看法不一,而分歧产生的原因可归结为一点,即对精神鉴定在刑事诉讼中的目的存在不同认识。

赞成者实际上是将精神鉴定的主要目的归为帮助司法人员查明案件事实;而那些反对者则将精神鉴定的目的更多地看作控辩双方获取证据的一种方法。

需强调的是,精神鉴定的合理启动离不开相关配套制度与措施的完善。

我们尚需在提高司法精神医学鉴定的科学性与权威性、建立有效的强制医疗制度以及正确引导社会舆论等方面继续努力,而其中至关重要的强制医疗制度,则有赖于国家的财政支出与资源投入来支持。

2.精神鉴定的评价范围。

刑事责任能力的判断不属于精神鉴定的评价范围。

理由之一,从法学理论来看,刑事责任能力的判定应由司法人员来行使,这是司法独立的应有之义。

理由之二,刑事责任能力的判断并不是行为人知识上“认识”的问题,而是行为人应该依照一定规范而行动,但却未能这么做时应否给予非难的问题。

划分刑事责任能力的等级的方法刑事责任能力,是指行为人构成犯罪和承担刑事责任所必须具备的刑法意义上辨认和控制自己行为的能力,那么你对刑事责任能力有多少了解?下面由店铺为你详细介绍刑事责任能力的相关法律知识。

划分刑事责任能力的等级的方法(一)二分制精神障碍者刑事责任能力的二分制规定,就是在刑事立法上仅将精神障碍者的刑事责任能力,划分为完全刑事责任能力与完全无刑事责任能力两类。

采用此种等级分类制度的国家,存在于各个不同的法系之中,由此足见这种等级分类制度具有相当的普遍性。

具体而言,大陆法系的西班牙、法国、奥地利、丹麦、阿根廷、挪威、瑞典等国,英美法系的加拿大、印度、巴基斯坦、马来西亚等国,苏联解体前西方学者称为社会主义法系国家的苏联、蒙古、罗马尼亚、越南、匈牙利等国,都在刑事立法上采用刑事责任能力的二分制。

例如,奥地利刑法典第21条:“行为时,因精神病、愚钝或严重之意识障碍,或其他相类似之严重精神障碍,致无法辨别自己行为不法或无法依其辨别而行为者,其行为无责任。

”罗马尼亚刑法典第48条:“由于精神病或其他原因,在实施刑法所禁止之行为时,不能认识自己的作为与不作为行为或不能控制其行为,不构成犯罪。

”由此可见,依据典型的二分制规定,被判定为完全无刑事责任能力的精神障碍者,其行为不构成犯罪,行为人对其所实施的危害行为不承担任何刑事责任;相反,被判定为完全刑事责任能力的精神障碍者,则须对自己所实施的犯罪行为承担完全的刑事责任。

但是,在此需要特别指出的是,某些适用二分制的国家,对于被判定为完全刑事责任能力的精神障碍者的犯罪行为,在处罚时也采用了相应的从宽或宽宥措施,其表现形式主要有:1.虽然在立法上明文规定了刑事责任能力的二分制,但在刑事司法中并非完全否认或无视精神障碍者的限制刑事责任能力的事实,而是在法律未明文禁止或许可的限度内,对依法被判定为完全刑事责任能力但实际属于限制刑事责任能力的精神障碍者,予以适当的从宽处罚。

精神卫生司法鉴定的认定分类是什么⑴无刑事责任能力:精神障碍患者如果处于疾病的发作期且危害行为与精神症状直接相关,丧失了对自己行为的辨认或控制能力,可以评定为无刑事责任能力。

⑵限定刑事责任能力⑶完全刑事责任能力。

民事纠纷中司法鉴定是非常重要的过程,但其实司法鉴定也需要按照情况来看,其中精神卫生司法鉴定可能很多人听起来都很陌生,但其实这也是生活中常见的,精神卫生司法鉴定对于一些案件来说是非常重要的。

那一般来说精神卫生司法鉴定认定有哪些分类呢?▲司法鉴定法律能力评定的分类▲1、刑事责任能力责任能力评定的法律依据《刑法》第18条,其中明确规定:“精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果,经法定程序确认的,不负刑事责任。

”“尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的,应当负刑事责任,但是可以从轻或者减轻处罚。

”以上明确规定了评定精神病人作案时的责任能力状态必须具有两个要件:一是医学要件,即必须是患有精神疾病的人;二是法学要件,即根据其实施危害行为时精神症状对其辨认和控制能力的影响。

关于不能辨认和不能完全辨认的法律定义,最高人民法院《关于贯彻执行中华人民共和国民法通则若干问题的意见(试行)》第5条规定:“精神病人(包括痴呆病人)如果没有判断能力和自我保护能力,不知其行为后果的,可以认定为不能辨认自己行为的人”。

因此,评定时首先要明确精神疾病的诊断,并判明其实施危害行为时所处的疾病阶段以及疾病的严重程度,综合分析其辨认能力和控制能力的影响,作出责任能力评定[1]。

▲⑴无刑事责任能力精神障碍患者如果处于疾病的发作期且危害行为与精神症状直接相关,丧失了对自己行为的辨认或控制能力,可以评定为无刑事责任能力。

▲⑵限定刑事责任能力我国《刑法》规定,尚未丧失辨认或控制自己行为的能力的精神病人犯罪的,应当负刑事责任,但是可以从轻或减轻处罚。

即患者在实施危害行为时,辨认或控制自己行为的能力并未完全丧失,但又因疾病的原因使这些能力有所减弱的,评定为限定刑事责任能力。

一、精神病人刑事责任能力认定对刑事案件被鉴定人责任能力的评定被鉴定人实施危害行为时,经鉴定患有精神疾病,由于严重的精神活动障碍,致使不能辨认或者不能控制自己行为的,为无刑事责任能力。

被鉴定人实施危害行为时,经鉴定属于下列情况之一的,为具有责任能力:1、具有精神疾病的既往史,但实施危害行为时并无精神异常;2、精神疾病的间歇期,精神症状已经完全消失。

对刑事案件被鉴定人行为能力的评定:1、刑事案件的被告人在诉讼过程中,经鉴定患有精神疾病,致使不能行使诉讼权利的,为无诉讼能力。

2、控告人、检举人、证人等提供不符合事实的证言,经鉴定患有精神疾病,致使缺乏对客观事实的理解力或判断力的,为无作证能力。

3、被鉴定人是女性,经鉴定患有精神疾病,在她的性不可侵犯权遭到侵害时,对自身所受的侵害或严重后果缺乏实质理解能力的,为无自我防卫能力。

4、被鉴定人在服刑、劳动教养或者被裁决受治安处罚中,经鉴定患有精神疾病,由于严重的精神活动障碍,致使其无辨认能力或控制能力,为无服刑、受劳动教养能力或者无受处罚能力。

在当时医学不发达的时代,人们对精神病的判断往往局限于这样的观念:精神病人就是指完全丧失了辨认或控制自己行为的人,否则,就不是精神病人。

因此,不认为精神病人与正常人之间存在一种限制刑事责任能力的精神病人。

然而,科学的发展使人们逐渐认识到,简单地把精神病人划分为完全刑事责任能力者和完全无刑事责任能力者是不科学的。

刑事责任能力和刑事诉讼行为能力是性质不同的两个概念,其功能也不相同,不应简单的以责任能力鉴定代替诉讼行为能力鉴定。

刑事被告人的诉讼行为能力,是指被告人能够正确认识自己在刑事诉讼中所处的法律地位,并在意识力和意志力的支配下自觉地行使法律赋予的诉讼权利和其他诉讼行为的能力。

他主要受由感知、记忆和表述等三种具体能力所构成。

受精神疾病的影响,精神病人的诉讼行为能力会不同程度的遭受损害。

限制责任能力的精神病人的诉讼行为能力不影响其承担刑事责任的实体问题,而仅影响如何追究其刑事责任的程序问题。

根据精神疾病司法鉴定标准如何划分责任能力被鉴定人实施危害行为时,经鉴定属于下列情况之一的,为具有责任能力:1、具有精神疾病的既往史,但实施危害行为时并无精神异常;2、精神疾病的间歇期,精神症状已经完全消失。

近年来我国的法治进程在不断的加快,因此更加维护人们的基本权益。

人们在平时的生活中可能会遇到精神病人伤人事件,根据法律的相关规定,精神病人是可以减轻罪责的,但是需要对其进行司法鉴定评定行为能力,那么根据▲精神疾病司法鉴定标准怎样划分责任能力呢?我们来了解下。

▲一、司法鉴定司法鉴定是指在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。

或者说,司法鉴定是指在诉讼过程中,对案件中的专门性问题,由司法机关或当事人委托法定鉴定单位,运用专业知识和技术,依照法定程序作出鉴别和判断的一种活动。

▲二、精神疾病司法鉴定标准精神疾病司法鉴定暂行规定1989年7月11日颁布 1989年8月1日实施第六章责任能力和行为能力的评定第十九条刑事案件被鉴定人责任能力的评定:被鉴定人实施危害行为时,经鉴定患有精神疾病,由于严重的精神活动障碍,致使不能辨认或者不能控制自己行为的,为无刑事责任能力。

被鉴定人实施危害行为时,经鉴定属于下列情况之一的,为具有责任能力:1、具有精神疾病的既往史,但实施危害行为时并无精神异常;2、精神疾病的间歇期,精神症状已经完全消失。

第二十条民事案件被鉴定人行为能力的评定:(一)被鉴定人在进行民事活动时,经鉴定患有精神疾病,由于严重的精神活动障碍致使不能辨认或者不能保护自己合法权益的,为无民事行为能力。

(二)被鉴定人在进行民事活动时,经鉴定患有精神疾病,由于精神活动障碍,致使不能完全辨认、不能控制或者不能完全保护自己合法权益的,为限制民事行为能力。

(三)被鉴定人在进行民事活动时,经鉴定属于下列情况之一的,为具有民事行为能力:1、具有精神疾病既往史,但在民事活动时并无精神异常;2、精神疾病的间歇期,精神症状已经消失;。

论精神障碍者刑事责任能力评定论精神障碍者刑事责任能力评定通过对刑法中“精神病”概念的分析,在坚持广义概念的“精神病”即“精神障碍”的概念来论述其刑事责任能力的评定。

(一)精神障碍者刑事责任能力的等级划分刑事责任能力的等级划分,即刑法对刑事责任能力的等级分类制度。

当代各国刑法对于精神障碍者的刑事责任能力等价划分主要有“二分制”和“三分制。

”对于精神障碍者的刑事责任能力规定的“二分制”,是将精神障碍者的刑事责任能力划分为完全刑事责任能力与完全无刑事责任能力两类。

采用此种等级划分方式的典型国家有法国、西班牙、奥地利等国家。

例如:1974年修正的《奥地利刑法典》等21条规定:“行为时,因精神病、愚钝或严重意识障碍,致无法区分自己不法或无法依其区分而行为者,其行为无责任。

”[7]从中可以看出,在刑事责任能力的二分制中,只要判定犯罪人完全无刑事责任能力的精神障碍者,其行为不构成犯罪,行为人不对其行为承当刑事责任,反之,假设被判定为完全刑事责任能力的精神障碍者,就要对其行为负完全刑事责任。

对精神障碍者刑事责任能力的“三分制”,是指在刑事立毕业论文参考网lw61原创论文法上将精神障碍者的刑事责任能力明确划分为完全刑事责任能力、完全无刑事责任能力和限制刑事责任能力三类。

相应的,在这三类精神障碍者中,行为人分别对自己的行为承当完全刑事责任、不承当刑事责任和只对自己所实施的犯罪行为承当减轻局部的刑事责任。

在三分制中还分为一般减轻制和特别减轻制。

所谓一般减轻制是指被判定为限制责任能力的行为人实施任何犯罪行为,均应当或者可以适用刑法对限制刑事责任能力者减轻刑罚的规定,即只要行为人被判定为限制责任能力,无论其实施的犯罪行为性质如何都应当或者可以依据刑法有关规定给以减轻或者免除处分。

如:《日本刑法典》中不仅有对限制责任能力者刑事责任能力的规定,还对具体的减免程度作了规定:“心神耗弱人之行为减轻其刑;第68条规定了死刑应减轻时为无期或10年以上惩役,无期之惩役或者禁锢应减轻为7年以上惩役或者禁锢,有期惩役或者禁锢应减轻其刑期之二分之一”。