西欧庄园制

- 格式:ppt

- 大小:3.30 MB

- 文档页数:15

概括西欧庄园的生产特点

西欧庄园制度是中世纪西欧封建社会的一种经济组织形式,主要体现在领主和农奴之间的土地关系和生产方式。

以下是概括西欧庄园的生产特点:

1.封建领主制度:西欧庄园的生产特点之一是存在封建领主制度。

领主拥有大片土地,并享有封建特权,例如征收劳役和税收的权力。

2.三农关系:西欧庄园的生产以三农关系为核心,包括领主、农奴和自由农民。

农奴是庄园上的劳动力,他们为领主提供农业生产所需的劳动,作为回报,农奴可以在庄园上获得一定的土地使用权。

3.自给自足经济:西欧庄园主要以自给自足经济为基础。

庄园内部形成一个相对封闭的经济体系,自给自足,主要生产粮食、衣物和其他必需品。

商品交换较少,生产主要满足庄园内部的需求。

4.农奴制度:农奴是庄园经济的中坚力量,他们受到领主的支配,劳动时间和产出的一部分归领主所有。

农奴的地位低下,缺乏自由,但与土地相绑定,不能被随意剥夺。

5.轮作制度:庄园内常采用轮作制度,通过不同季节在不同地块上种植不同的作物,以保持土地的肥力。

这有助于提高农产品的产量,适应自给自足经济的需求。

6.庄园中心建筑:庄园中心通常有领主的住宅、教堂和一些辅助设施,形成了一个小型的封建社会。

这些建筑不仅是庄园管理的中心,也是文化、宗教和社交活动的场所。

总体而言,西欧庄园的生产特点体现了封建制度下领主与农奴之间的土地关系,以及自给自足经济的基本特征。

这一制度在中世纪欧洲长期存在,直到封建制度的衰落和农业生产方式的转变。

西欧庄园制度引言西欧庄园制度是中世纪欧洲社会经济组织的重要组成部分。

庄园制度在经济、政治、社会等方面都产生了深远的影响。

本文将对西欧庄园制度的起源、特点及其影响进行深入探讨。

西欧庄园制度的起源西欧庄园制度起源于罗马帝国晚期的农奴制度。

在这一制度的基础上,中世纪的庄园制度逐渐形成。

庄园是一个自给自足的农业经济单位,通常由领主拥有并管理。

领主将土地分配给农奴,农奴以劳动和税收的形式,向领主交纳所需的粮食、物资和劳动力。

庄园制度的基本关系是领主与农奴之间的封建关系。

西欧庄园制度的特点1.封建制度:庄园制度是封建制度的重要组成部分。

领主与农奴之间的封建关系是庄园制度的基础。

领主提供农奴保护和土地,而农奴则向领主支付租金和服劳役。

2.自给自足经济:庄园是一个独立的农业经济单位,主要以农业为主。

农奴在庄园中从事农业劳动,生产所需的粮食、物资和劳动力。

庄园通过自给自足的经济模式,满足自身和领主的需求。

3.土地集中:庄园制度中土地所有权归领主所有。

领主通过土地所有权来控制农奴的劳动和生产。

土地集中在少数富有的领主手中,这导致了社会财富的不平等分配。

4.劳动力阶层分化:庄园制度中,农奴的社会地位低下,处于经济和社会的底层。

他们没有个人财产和自由,完全依赖领主的保护和支配。

与此相对,领主则拥有土地和财富,享受特权地位。

5.社会稳定和秩序:庄园制度为社会提供了稳定和秩序。

农奴的劳动为庄园提供了稳定的经济来源,领主的统治确保了社会的秩序和安全,从而实现了社会的稳定。

西欧庄园制度的影响1.社会等级固化:庄园制度导致了社会的等级固化和阶级分化。

农奴的社会地位是固定的,他们的财富和社会地位无法改变。

这导致了社会上的贫富差距和阶级冲突。

2.经济发展受阻:庄园制度的自给自足经济模式限制了经济的发展和创新。

领主对土地的垄断和农奴的劳动剥削使得农业生产无法提高效率和产量。

这阻碍了经济的进步和发展。

3.封建体制衰落:庄园制度的压迫和剥削导致了社会不满和反抗。

概括西欧庄园的特点-概述说明以及解释1.引言1.1 概述西欧庄园是中世纪欧洲社会中重要的经济和社会组织形式之一。

庄园是由领主拥有并控制的大片土地,其中包括农田、林地和草原。

庄园经营主要依靠农业生产,这是欧洲社会中主要的经济活动。

西欧庄园的经济特点主要体现在以下几个方面。

首先,庄园的土地归领主所有,领主将土地分配给农奴或佃农进行耕种,以此获得丰富的农产品产量。

此外,在庄园中,领主还拥有被佃农和农奴劳动所创造的各种财富,包括农产品、手工艺品和其他物资。

这使得庄园成为一个自给自足的经济系统。

其次,庄园经营采用了一种称为"3场轮作制"的农业生产方式。

这种农业轮作制度要求农民将土地分成三个不同的耕种区域,每年轮流进行不同的农作物种植,以维持土地的肥沃度和农作物的多样性。

这种耕作方式在提高产量的同时,也减少了土地的耗损。

此外,西欧庄园的社会特点也是不可忽视的一个方面。

庄园是一个封建体制下的社会组织形式,庄园的劳动力主要来源于农奴和佃农。

农奴是领主所有的奴隶,他们被束缚在庄园上,无法脱离和迁移。

佃农则是以租佃的方式居住和耕种庄园的土地,但他们也同时受到领主的控制和剥削。

总体而言,西欧庄园以其独特的经济和社会特点成为中世纪欧洲社会的重要组成部分。

它的经济特点体现在由领主主导的庄园经营模式和自给自足的经济系统;而其社会特点则表现为封建而严格等级分明的关系,农奴和佃农的存在和劳动被广泛利用。

这些特点不仅影响了当时的社会经济结构,也对后来的欧洲国家和社会发展产生了深远的影响。

1.2 文章结构文章结构:本文将分为引言、正文和结论三个部分来探讨西欧庄园的特点。

其中引言部分将包括概述、文章结构和目的三个方面。

正文部分将重点论述西欧庄园的经济特点和社会特点。

最后,结论部分将对西欧庄园的特点进行总结,并对其意义和影响进行进一步思考。

在引言部分的概述部分,将简要介绍西欧庄园的概念和背景,以便读者能够对该主题有初步的了解。

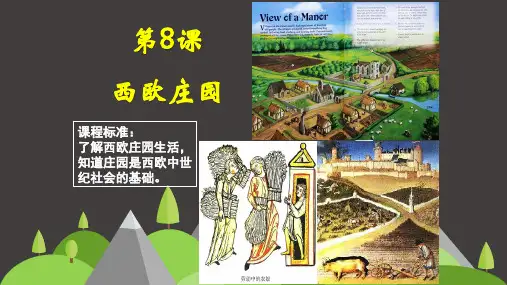

课件九上历史第8课《西欧庄园》一、教学内容1. 庄园制度的历史背景:介绍西欧封建制度的发展和庄园制度的形成过程。

2. 庄园的日常生活:描绘庄园主和佃户的日常生活,包括劳作、饮食、住宿、娱乐等方面。

3. 庄园制度的特点:分析庄园制度的组织结构、经济制度、社会制度等方面。

4. 庄园制度的影响:探讨庄园制度对西欧社会经济、政治、文化等方面的影响。

二、教学目标1. 了解庄园制度的历史背景、日常生活和特点,掌握庄园制度的基本知识。

2. 分析庄园制度对西欧社会经济、政治、文化等方面的影响,培养学生的分析能力。

3. 通过本节课的学习,培养学生对历史的兴趣,提高学生的历史素养。

三、教学难点与重点重点:庄园制度的历史背景、日常生活、特点及其影响。

难点:庄园制度的特点及其对西欧社会的影响。

四、教具与学具准备1. 教具:课件、黑板、粉笔、图片、地图等。

2. 学具:教材、笔记本、文具等。

五、教学过程1. 导入:通过展示一幅西欧庄园的图片,引导学生关注庄园制度,激发学生的学习兴趣。

2. 讲解:详细讲解庄园制度的历史背景、日常生活、特点及其影响。

3. 讨论:分组讨论庄园制度对西欧社会经济、政治、文化等方面的影响,分享讨论成果。

4. 展示:学生代表上台展示本组讨论的成果,其他学生进行评价和补充。

5. 练习:随堂练习,巩固所学知识。

六、板书设计1. 庄园制度的历史背景2. 庄园的日常生活3. 庄园制度的特点4. 庄园制度的影响七、作业设计1. 作业题目:请结合教材,简述庄园制度的特点及其对西欧社会的影响。

2. 答案:庄园制度的特点包括:组织结构严密、经济制度自给自足、社会制度等级分明。

庄园制度对西欧社会的影响主要有:促进了封建经济的发展、形成了独特的庄园文化、奠定了西欧社会的基础。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课的教学效果如何,学生对庄园制度的理解程度如何,有哪些需要改进的地方。

2. 拓展延伸:庄园制度在中世纪的欧洲起到了重要作用,但它也存在一定的局限性。

西欧庄园制度

西欧庄园制度是指在中世纪欧洲农村地区的一种生产和社会组织形式。

它起源于古罗马时期的大庄园制度,经过各种历史演变发展到中世纪时期成为一种特殊的庄园制度。

西欧庄园制度的核心是庄园主和农奴之间的封建关系。

庄园主是土地的拥有者和管理者,而农奴是庄园内土地的使用者,他们需要向庄园主缴纳租金或劳动。

庄园主通过控制土地来掌握对农奴的统治,农奴则依附于庄园主,为他们种植庄园上的农作物或从事其他劳动。

庄园制度相对于自给自足的农业生产方式来说,更加发达和复杂。

庄园上通常会有农田、牧场、森林以及其他配套设施。

庄园主会对农奴进行详细安排,确定他们每天的工作内容和工作时间。

农奴需要按照庄园主的要求种植庄园上的农作物,照料庄园上的牲畜,同时也要完成其他与农业生产相关的工作。

庄园主在庄园内享有权力和特权。

他们可以对农奴进行收税、征募军队、行使司法权力等。

庄园主还可以收取一部分农产品作为租金,或者要求农奴提供一定数量的劳动。

然而,庄园制度也存在一些弊端。

一方面,农奴生活在贫困困苦的环境中,缺乏自由和权益保障。

他们没有土地和其他财产,往往只能依附于庄园主的土地来生存。

另一方面,庄园主在经济和政治上的权力过大,往往表现出专制和压迫的倾向。

总的来说,西欧庄园制度在中世纪欧洲的农村地区起到了重要

的作用。

它在一定程度上促进了农业生产的发展,也为封建社会的稳定提供了基础。

然而,庄园制度的不合理和不公平也引发了许多冲突和社会问题,逐渐失去了适应社会发展的能力。

最终,庄园制度不可避免地被现代化的生产关系所取代。

庄园制度名词解释

庄园制度,又称领主制度或封建制,是中世纪欧洲尤其是西欧地区普遍存在的一种社会经济制度。

在这种制度下,领主享有土地的控制权,农民或者农奴则需要为他们工作。

庄园制度最早出现在古罗马的奴隶制度的基础之上,随着罗马帝国的衰落,成为西欧国家的主要经济形态。

在庄园制度中,庄园主是土地的所有者,亦是庄园的主宰者。

他们的主要收入来源是领地上的农产和农奴的劳动。

庄园主有权决定庄园上所有的事务,包括法律、税收、军事、教育等。

农奴是庄园上的劳动力,他们除了为庄园主耕作之外,还

需要负责庄园的维护和防御。

庄园制度的形成历程较长,但其基本形态是领主或教会拥有一个庄园,这个庄园包括领主在教会和王室赐予中所得到的大片土地,通常包括农田、草地、森林、湖泊、村落等。

领主有权利收取农民或农奴的劳动成果作为天然税,也有权对他们实施低级农民的法律。

庄园制度与封建制度的联系密切,二者在很大程度上是一体的。

庄园制度可以看作是封建制度在土地和农业经济层面上的具体表现。

庄园制度在公元11世纪到

14世纪之间达到了巅峰,但后来因为各种因素逐渐衰退,最终在近代被新兴的市

场经济制度取代。

西欧中世纪庄园庄园(manor),是中世纪欧洲基本经济单位。

当时因城市毁坏、商业衰退,欧洲经济,沦为自给自足的农业型态,经济关系也是以劳务交换、以物易物为主。

庄园生产包括粮食、衣物、工具等各项生活所需,是一个农村共同体,也是一个自治的政治单位,内有耕地、公地、教堂、领主邸第与农奴住宅等。

庄园土地属领主拥有,农奴负责耕作。

领主与农奴之间有互相约定的权利与义务——农奴提供劳役、耕作、缴税;而领主则必须分给土地、提供保护、执行司法。

领主在庄园中设置的生产设施,如磨坊、烤炉与榨酒设备,农奴必须付费使用。

农奴〔serf〕身分介于自由人与奴隶之间。

人身自由并没完全失去,但身分又附着于土地。

倘无领主同意,不可任意离开庄园,故其非完全的自由人。

虽然农奴自由受限制,且生活艰苦,但有一定的保障。

农奴只要履行义务,就可以世代耕作土地;一旦遇到困难,领主亦有义务提供适当的协助。

庄园制度的意义封建制度的基础在土地;经营这土地的方式则是庄园制度。

“庄园制度”"Manorialism"来自"Manor",类似罗马词汇的"Villa"。

所谓的庄园可以有以下三层意义,这三者都是组成庄园制度的重要因素。

第一、地缘上的意义,也就是指一个乡村,有土地,有人民;农业是他的生活方式。

第二、是农耕上的地位,是基于一种特殊的土地分配、耕种方式,以及领主私有地和其他农人持有时间的复杂关系。

第三、是一种政治或者法律上的地位,在领主的统治下,每一个庄园自成一个独立的政治系统。

所以庄园制度跟封建制度是不可分的两者。

领主对于庄园内有相对的统治权。

综合上述所言,政治经济层面上庄园制度固然是封建的一部分,但从社会的角度,庄园经济跟封建制度没有关系。

因为两者构成的主角是两个世界的人。

封建制度限于领主跟武士,而庄园制度则是农奴。

这是两个不相流通的世界。

这两者个关系是政治跟经济的,而不是社会的。

庄园制度的历史背景庄园制度的起源根封建制度一样古老,也包含许多罗马与日耳曼传统。