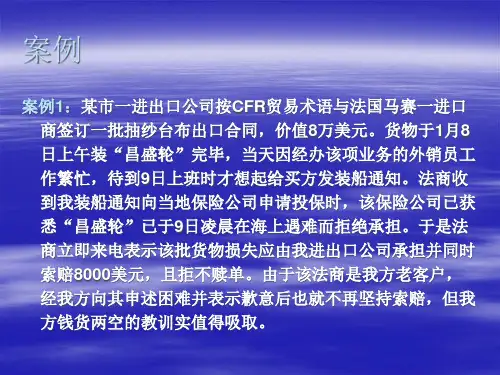

国际贸易运输案例

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:2

•案例:某出口公司向外商出售一级大米300吨,成交条件FOB上海.装船时货物经检验符合合同要求,货物出运后,卖方及时向买方发出装船通知.但是航运途中,因海浪过大,大米大半被海水浸泡,品质受到影响.货物到达目的港后,只能按三级大米价格出售,于是买方要求卖方赔偿差价损失。

问应如何处理这一纠纷?卖方不应该赔偿差价损失。

采用FOB条款,货物在越过船舷之后,风险和责任在买方。

•案例:我国某内陆出口公司于2000年2月向日本出口30吨甘草膏,每吨40箱共1200箱,每吨售价1800美元,FOB新港,共54000美元,即期信用证,装运期为2月25日之前,货物必须装集装箱。

该出口公司在天津设有办事处,于是在2月上旬便将货物运到天津,由天津办事处负责订箱装船,不料货物在天津存仓后的第二天,仓库午夜着火,抢救不及,1200箱甘草膏全部被焚,办事处立即通知内地公司总部并要求尽快补发30吨。

否则无法按期装船。

结果该出口公司因货源不济,只好要求日商将信用证的效期和装运期各延长15天。

试分析其中缘由。

•该出口公司所在地正处在铁路交通的干线上,外运公司和中远公司在该市都有集装箱中转站,既可接受拼箱托运也可接受整箱托运。

假如当初采用FCA(该市名称)对外成交,出口公司在当地将1200箱交中转站或自装自集后将整箱(集装箱)交中转站,不仅风险转移给买方,而且当地承运人(即中转站)签发的货运单据即可在当地银行办理议付结汇。

该公司自担风险将货物运往天津,再集装箱出口,不仅加大了自身风险,而且推迟结汇。

•案例:我与越南某客商凭样品成交达成一笔出口镰刀的交易。

合同中规定复验有效期为货物到达目的港后的60天。

货物到目的港经越商复验后,未提出任何异议。

但事隔半年,越商来电称:镰刀全部生锈,只能降价出售,越商因此要求我方按成交价的40%赔偿其损失。

我方接电后立即查看我方留存的复样,也发现类似情况•问我方应否同意对方的要求,为什么?•不同意,此案例中的买卖是凭买方样品买卖,即由提供样品由买方依样承制。

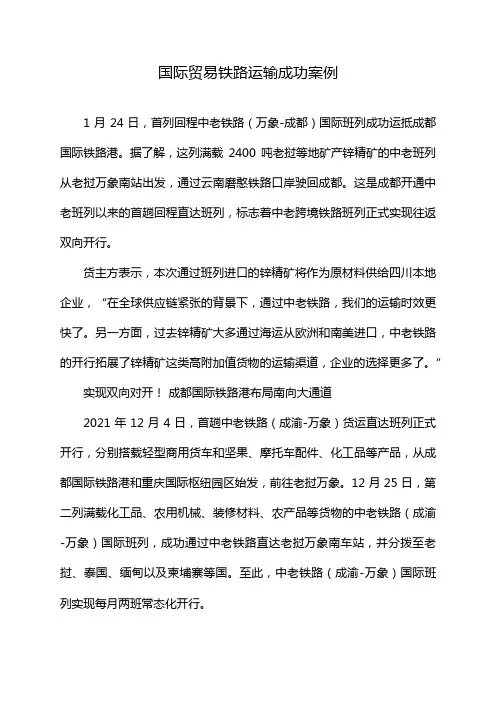

国际贸易铁路运输成功案例1月24日,首列回程中老铁路(万象-成都)国际班列成功运抵成都国际铁路港。

据了解,这列满载2400吨老挝等地矿产锌精矿的中老班列从老挝万象南站出发,通过云南磨憨铁路口岸驶回成都。

这是成都开通中老班列以来的首趟回程直达班列,标志着中老跨境铁路班列正式实现往返双向开行。

货主方表示,本次通过班列进口的锌精矿将作为原材料供给四川本地企业,“在全球供应链紧张的背景下,通过中老铁路,我们的运输时效更快了。

另一方面,过去锌精矿大多通过海运从欧洲和南美进口,中老铁路的开行拓展了锌精矿这类高附加值货物的运输渠道,企业的选择更多了。

”实现双向对开!成都国际铁路港布局南向大通道2021年12月4日,首趟中老铁路(成渝-万象)货运直达班列正式开行,分别搭载轻型商用货车和坚果、摩托车配件、化工品等产品,从成都国际铁路港和重庆国际枢纽园区始发,前往老挝万象。

12月25日,第二列满载化工品、农用机械、装修材料、农产品等货物的中老铁路(成渝-万象)国际班列,成功通过中老铁路直达老挝万象南车站,并分拨至老挝、泰国、缅甸以及柬埔寨等国。

至此,中老铁路(成渝-万象)国际班列实现每月两班常态化开行。

而这列回程班列从老挝启程的当天,搭载冰箱及配件、洗衣机、饮水机等小商品的四川市场采购贸易第三列“中老班列”也发运成功。

成都国际铁路班列有限公司副总经理王伟琨表示,该运输模式对比海运方式,可为企业节省一半以上运输时间,有效降低运输成本,为中老双边贸易合作提供新的路径选择。

同时也为下一步通过铁路进行陆地直联,创造新战略出海通道打下基础。

“通过铁路,西南片区的汽车、机电、工业制成品等拥有了更快更顺畅的出口渠道,同时老挝、越南、泰国等地丰富的矿产、粮食、基础原材料及水果等资源,也可以也会源源不断的涌入。

” 王伟琨说。

目前,成都已逐渐构建了中欧班列、中老铁路、西部陆海新通道三大国际铁路及铁海联运大通道。

未来,成都国际铁路港将不断推进成都至老挝国际班列“周周班”的常态化开行,有效助力成都国际铁路港拓展南向国际铁路通道,带动本地企业加快融入中南半岛经济走廊建设,构建成都-老挝常态化合作机制。

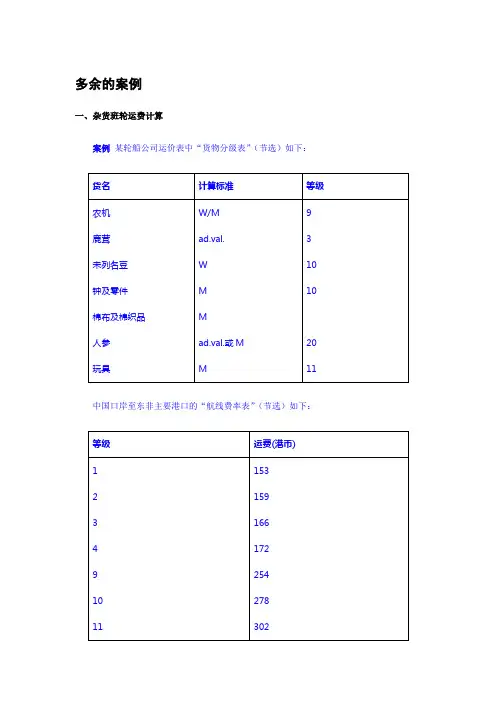

多余的案例一、杂货班轮运费计算案例某轮船公司运价表中“货物分级表”(节选)如下:中国口岸至东非主要港口的“航线费率表”(节选)如下:1、现有杂豆130公吨运往东非主要口岸,计算运费(加30%燃油附加费)。

2、现有棉布350件运往东非另一口岸,每件体积为0.34立方米,计算该批棉布的运费(加30%染油附加费,15%转船附加费)。

1、杂豆属未列名豆,按重量计算,第3级。

基本运费是HK$166。

加上燃油附加费为:130×(166+166×30%)=HK$28,0542、棉布按体积计算,第10级。

基本运费是HK$278。

该批棉布的总体积为350×0.43=150.5立方米。

加上各种附加费后,总运费为:150.5×[278+278×30%+(278+278×30%)×15%]=150.5×415.61=HK$62,549.31案例上海某公司出口一批全棉坯布,货物的总毛重为43 050公斤,尺码为93 035立方米,进口商要求用散货运往日本的大阪港(Osaka),试计算出口运费总额为多少美元? 有关运价表节选如下:①查货物分级表知全棉细坯布为10级,计算标准为M。

②查从中国到日本大阪的费率表,10级货物的基本费率为52美元。

52.00×93.035=4 837.82(美元)案例出口商品到科威特1000箱,每箱体积为40厘米X 30厘米X20厘米,毛重为30千克。

如查船运公司运价表,该商品运费计算标准为M/W,等级为10级,查中国至科威特航线10级商品按每公吨收费222港元,燃油附加费26%。

问该批商品运费多少?M/W是按重量或体积收费,即在重量或体积之间,按较高的一种收费计算:商品总重量:1 000×X30千克=30公吨商品总体积:1 000×(40×30×20)=24(立方米)运费:222×(1+26%)×30=8391.60(港元)二、集装箱运费计算案例某种货物一批,总重量为582公吨,总体积为 1 000立方米。

一、国际货物买卖合同的主体1、案情介绍1988年北京某贸易公司与日本某商事株式会社订立了一份国际货物买卖合同,约定由北京某公司(卖方)向日商出售700吨银杏,买方须于1988年6月15日前开出不可撤销的可转让的即期信用证,卖方收到信用证后6个月内分批供货。

合同签订后,北京某贸易公司与江苏某贸易中心订立了委托出口协议。

协议约定某贸易中心委托北京某贸易公司出口银杏700吨,交货期为1988年底。

协议签订后,某贸易中心即着手银杏的收购工作,共收购银杏430多吨。

江苏某贸易中心多次催促北京贸易公司按协议办理出口,同年11月日商到中国看了某贸易中心入库的银杏,认为质量符合要求。

但履行期届满时北京某贸易公司未能按委托协议的规定履行出口任务,原因是日方不要货,只在1989年1月出口了100吨,余下的300吨没能出口,给某贸易中心造成了重大经济损失。

由于双方协商不成,某贸易中心遂于1989年5月向江苏某中级人民法院起诉,请求人民法院判令北京某贸易公司承担违约责任并赔偿经济损失。

2、审理结果江苏省中、高级法院两审判决北京某贸易公司败诉,并赔偿江苏省某贸易中心的经济损失。

江苏省高级人民法院的判决理由是:1)委托出口协议明确规定,江苏某贸易中心委托北京某贸易公司出口银杏700吨,受托方北京某贸易公司只收取手续费,即占合同总金额的3%,外汇留成双方按比例进行分配。

按国家当时进口的政策,符合委托出口的规定。

2)北京某贸易公司未按照委托出口协议出口,已构成违约,当日商违反与该贸易公司所签订的国际货物买卖合同时,又拒不向外索赔,以致于超过了索赔期限。

3、基本理论代理人(Agent)是国际贸易活动中的重要当事人之一。

一般来说,如果代理人未取得本人的合法授权,就认为缔结合同的主体不具备法定资格,所订合同因此无效。

1983年2月15日,国际统一私法协会制定通过《国际货物销售代理公约》,该公约是调整国际商事代理关系的一项重要的国际公约,对代理权的确定和范围、代理行为的法律效力、代理权的终止等都作了详细的规定。

国际货物运输案例一迟到的羊毛——因船名、船期通知错误及货物质量引起的争议●案情简介中国A公司(开证申请人、买方)与澳大利亚B公司(信用证受益人、卖方)于2003年3月20日订立了5000千克羊毛的买卖合同,单价为314美元/千克CFR张家港,规格为型号T56FNF,信用证付款,装运期为2003年6月,申请人于5月31日开出信用证。

7月9日卖方发传真给申请人货已装船,但要在香港转船,香港的船名为Safety,预计到达张家港的时间为8月10日。

但直到8月18日Safety轮才到港,申请人去办理提货手续时发现船上根本没有合同项下的货物。

后经多方查找,才发现合同项下的货物已在7月20日由另一条船运抵张家港。

但此时已造成申请人迟报关和迟提货,被海关征收滞报金人民币16000元,申请人接受货物后又发现羊毛有质量及短重问题,于是在经商检后向卖方提出索赔。

争议焦点:①船名、船期通知错误应由谁负责;②商检证书是否有效;③羊毛的质量与短重问题。

买方认为,根据CFRA7的规定,卖方应“给予买方货物已装船的充分通知,以及为使买方采取通常必要措施能够提取货物所要求的其他任何通知”。

但卖方错误地通知了船名及船期,也没有将货物转船计划发生变化的情况及时通知买方,从而违反了A7项下规定的义务。

卖方则认为,在CFR条件下,卖方的义务仅限于租船和将货物装上船,对其后发生的额外费用不承担责任,货物未按原计划转船不是卖方造成的,也不是卖方所能控制的。

关于商检证书的有效性问题,卖方认为,由于买方没有在合同背面条款规定的商检期内进行商检,因此买方提交的两份报告都是无效的。

根据合同规定的商检期限,买方应在货物到达目的口岸60天内进行商检。

买方则辩称:买方商检的期限决定于合同所引用的《中纺羊毛交易条款》,原合同背后条款是不适用的,中国商检局是合同约定的最终检验机构,它所出具的商检证书是合同规定的索赔依据,不容置疑。

关于羊毛质量问题,买方声称,根据商检证书,所交货物中有3017千克羊毛霉烂变质,5包羊毛的细度与合同规定不符、羊毛长度不足3.5英寸,还有567千克弱节毛,净毛重量短重931.4千克,为此共计索赔34694.40美元;卖方则声称买方计算索赔的差价有误,因羊毛细度、长度不符及弱节毛问题的差价分别应为499.20美元、654.37美元和85.05美元,合计1238.62美元。

国际贸易案例分析国际货物运输与支付方式剖析国际贸易案例分析:国际货物运输与支付方式剖析随着全球化的发展,国际贸易在全球范围内变得日益频繁和复杂。

在国际贸易中,货物的运输和支付方式是其中两个重要的环节。

本文将以国际贸易案例为例,对国际货物运输与支付方式进行深入剖析。

案例背景ABC 公司是一家中国电子产品制造商,他们计划出口一批手机产品到美国的合作伙伴XYZ 公司。

这两家公司已经建立了长期的合作关系,但是他们在货物运输和支付方式上遇到了一些问题。

货物运输方式在国际贸易中,选择合适的货物运输方式至关重要。

ABC 公司首先考虑了海运和空运这两种常见的运输方式。

海运是目前最常见和最经济的运输方式。

ABC 公司选择了海运,因为他们可以通过集装箱将手机产品安全地运输到美国。

此外,海运还可以批量运输大量货物,节约时间和成本。

支付方式在国际贸易中,选择适当的支付方式对于确保交易的安全和顺利进行至关重要。

ABC 公司与XYZ 公司商定了两种支付方式,即信用证和电汇。

信用证是一种由买方银行发给卖方银行的文件,其中承诺在特定条件下支付货款。

ABC 公司选择信用证作为支付方式,因为这种方式可以提供更大的保障,确保按时获得货款,并且信用证还可以减少违约的风险。

然而,由于XYZ 公司的财务问题,他们无法开具信用证。

为了解决这个问题,ABC 公司与XYZ 公司商议了另一种支付方式,即电汇。

电汇是一种直接将款项从买方银行转账到卖方银行的方式,虽然风险较高,但为了维持两公司的合作关系,ABC 公司同意接受电汇方式进行支付。

案例分析通过上述案例,我们可以看出,国际贸易中的货物运输和支付方式选择受到多种因素的影响。

首先是成本因素。

海运在长距离运输中具有明显的成本优势,而且集装箱运输可以提供额外的保障,确保货物安全。

相比之下,空运虽然速度快,但运费较高。

因此,ABC 公司选择了海运作为货物运输方式。

其次是安全因素。

在国际贸易中,买方和卖方都希望确保交易的安全。

国际贸易法案例分析1.山东某公司向国外出口一批花生仁,国外客户开来不可撤销信用证,证中的装运条款规定:“Shipment from Chinese port to Singapore in May, Partial shipment prohibited”.我公司因货源不足,先于5月15日在青岛港将200公吨花生仁装“东风”轮,取得一套提单;后又在烟台联系到一批货源,在我公司承担相关费用的前提下,该轮船又驶往烟台港装了300公吨花生仁于同一轮船,5月20日取得有关提单。

然后在信用证有效期内将两套单据交银行议付,银行以分批装运,单证不负为由拒付货款。

试问,银行的拒付是否合理?为什么?2.中国某进出口公司与美国商人签订一份出口玉米合同,由中方负责货物运输和保险事宜。

为此,中方与上海某轮船公司A签订运输合同租用“扬武”号班轮的一个舱位。

2007年7月26日,中方将货物在张家港装船。

随后,中方向中国某保险公司B投保海上运输货物保险。

货轮在海上航行途中遭遇风险,使货物受损。

问题:(1)如果卖方公司投保的是平安险,而货物遭受部分损失是由于轮船在海上遭遇台风,那么卖方公司是否可从B处取得赔偿?为什么?(2)如果卖方公司投保的是一切险,而货物受损是由于货轮船员罢工,货轮滞留中途港,致使玉米变质,那么卖方能否从B处取得赔偿?为什么?(3)如果发生的风险是由于承运人的过错引起的并且属于承保范围的风险,B赔偿了损失后,卖方公司能否再向A公司索赔?为什么?3.2006年1月5日,印尼某公司与非洲某公司签定一份FOB合同。

合同规定的交货期是2006年6月10日。

合同订立后,印尼公司在6月10日将货物全部准备妥当,准备装运。

但非洲公司于6月30日才派船到达装运港接运货物,此时发现,一部分货物已经丢失。

对此,非洲公司向印尼公司提出索赔。

(1)印尼公司是否应该赔偿该丢失部分的货物损失。

(2)本案中,哪一方当事人负责安排海上货物运输保险。

国际货物运输保险案例分析在国际贸易中,货物运输往往伴随着各种风险。

为了保障货物在运输过程中的安全,减少可能的损失,国际货物运输保险应运而生。

下面通过几个实际案例来深入分析国际货物运输保险的相关问题。

案例一:货物受损但保险范围不涵盖一家中国出口企业向美国出口一批电子产品,采用海运方式运输,并购买了一切险。

在运输途中,由于船舱进水,部分货物受潮受损。

然而,在理赔过程中,保险公司拒绝赔偿。

原因是这批电子产品的包装不符合合同约定,导致货物受潮的原因并非纯粹的海上风险,而是包装不当。

在这个案例中,虽然企业购买了一切险,但保险条款中通常规定被保险人应履行合理的包装义务。

如果因为被保险人自身的疏忽或过错导致货物损失,保险公司有权拒绝赔偿。

这就提醒企业在进行国际贸易时,不仅要关注保险的购买,还要确保货物的包装、装卸等环节符合合同和相关标准,以免在发生损失时无法获得应有的赔偿。

案例二:未及时报案导致理赔困难某欧洲进口商从中国进口一批服装,投保了水渍险。

货物在运输途中遭遇暴风雨,部分服装被水浸湿。

但进口商在货物到达目的港两周后才向保险公司报案。

保险公司在调查后表示,由于进口商未及时报案,导致无法准确判断损失的原因和程度,因此只能按照一定比例进行赔偿。

根据国际货物运输保险的通常规定,被保险人在发现货物受损后应尽快向保险公司报案,并提供相关的证明材料。

如果延迟报案,可能会影响保险公司对事故的调查和定损,从而给理赔带来困难。

这个案例警示企业要熟悉保险理赔的程序和要求,一旦发现货物受损,应立即采取行动,以最大程度地保障自己的权益。

案例三:保险条款理解不清引发纠纷一家日本企业向澳大利亚出口机械设备,投保了平安险。

在运输过程中,货物因船舶碰撞而受损。

但保险公司认为船舶碰撞不属于平安险的承保范围,拒绝赔偿。

而企业则认为根据自己对保险条款的理解,船舶碰撞造成的损失应该得到赔偿。

这种由于对保险条款理解不一致而引发的纠纷在国际贸易中并不少见。

国际贸易学案例分析篇一:国际贸易-案例分析《国际贸易学》案例分析1.某货轮从天津新港驶往小港新加坡,在航行途中船舶货舱起火,大火蔓延到机舱,船长为了船货的共同安全,决定采取紧急措施,往舱中灌水灭火。

火虽被扑灭,但由于主机受损,无法继续航行。

于是东港船长同意雇佣拖轮将货船拖回新港修理。

试车后重新驶往新加坡。

事后调查,这次事件造成的巨大损失有:①1500箱货物被火烧毁;②800箱货物由于林宏吉灭火受损;③主机和部分甲板被短路;④拖船费用;⑤额外增加的燃料和船长、船员工资。

试分析:以上损失中哪些属于共同海损?哪些属于单独海损?为什么?答:①③⑤属于单独海损。

单独海损是指仅涉及船舶及货物所有人单方面利益的损失。

满足一下两个前提条件:第一,必须是意外的、偶然的或者其他承保危险所直接导致的损失;第二,必须是船方、货方或是其他利益如若的损失。

①③⑤都是由于雷击导致的,而火灾是意外的、偶然的,适应并且只是船方单方面的损失满足单独海损条件。

②④属于共同海损。

共同海损是指船舶、货物或者其他财产遭遇互助危险,为了解除联合危险,有意特殊合理的就难措施所直接造成的特殊牺牲和支付的祭出费用的损失。

②是为了灭火而而使货物受损,④是为了使船舶恢复航行而采取的行动,二者都切合共同海损的定义。

2.A向B发盘,发盘中说:“供应50台拖拉机,100匹马力,每台CIF香港3500美元,订立合同后两个月装船,不可撤销即期收款付款,请电复。

”B收到发盘后,立即电复说:“我接受你的发盘,在订立合同后立即装船。

”但A未作任何答复。

问双方的合同是否成立?为什么?答:合同并不成立。

合同合同成立有连个必不可少的工序:发盘和接受。

A公司的发盘是有效发盘,但B公司的回函并不构成谈及,B公司虽然表明其接受圣吉龙县,但其声明中的“在订立合同后立即装船”与A公司所说“订立合同后两个月装船”并不一致,这意味着回函是还盘,而还盘并使原发盘失效,自己成了新的发盘。

既然B公司并未作出接受,那么合同就不能成立。

第1篇一、案情简介某国际贸易公司(以下简称“原告”)与某货运代理公司(以下简称“被告”)签订了一份国际货物运输代理合同,约定由被告负责将原告从中国广州出口至美国洛杉矶的货物委托给某货运公司(以下简称“承运人”)运输。

合同中明确了货物种类、数量、运输方式、保险条款、费用支付方式等内容。

然而,在货物运输过程中,由于被告的疏忽,导致货物在运输途中遭受重大损失。

原告因此向被告提出索赔,双方未能达成一致,最终诉至法院。

二、争议焦点本案的争议焦点主要集中在以下几个方面:1. 被告是否尽到了合理的注意义务,是否存在过错?2. 货物损失的责任应由哪一方承担?3. 索赔金额如何确定?三、法院判决法院经过审理,认定以下事实:1. 被告在货物运输过程中,未能按照合同约定履行其职责,未能及时对货物进行检查,导致货物在运输途中遭受损失。

2. 被告在签订合同时,未尽到合理注意义务,未对承运人的资质进行严格审查,存在过错。

3. 货物损失的原因主要是由于被告的疏忽和承运人的运输不当造成的。

基于以上事实,法院认为:1. 被告未能尽到合理的注意义务,存在过错,应对货物损失承担主要责任。

2. 承运人作为实际运输方,也应对货物损失承担一定责任。

3. 原告的损失主要包括货物价值损失、保险费损失、处理损失的费用等。

最终,法院判决被告赔偿原告货物价值损失及处理损失的费用共计人民币100万元。

四、案例分析本案涉及国际物流法律纠纷,主要涉及以下几个法律问题:1. 货运代理合同的法律效力:根据《中华人民共和国合同法》的规定,货运代理合同是货运代理人与委托人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

本案中,原告与被告签订的货运代理合同符合法律规定,具有法律效力。

2. 货运代理人的责任:根据《中华人民共和国国际货物运输代理规定》,货运代理人应当履行以下义务:1)按照委托人的要求,选择合格的承运人;2)对货物运输过程中的风险进行评估;3)对货物运输过程中的损失进行赔偿。

国际货物运输纠纷案例分析在当今全球化时代,国际贸易的发展促进了各国之间的货物运输。

然而,由于各种原因,有时会出现货物运输中的纠纷。

本文将通过分析一些国际货物运输纠纷案例,深入探讨这些案例的背景、发生原因以及解决方案。

案例一:中国出口商与美国进口商之间的货物损坏纠纷背景:中国一家出口商将一批电子产品运送给了美国一家进口商。

然而,当货物到达目的地时,进口商发现货物中有多个产品损坏,无法正常销售。

原因:经过调查发现,货物损坏是由于运输过程中不当处理造成的。

可能是在装运过程中存在粗暴搬运或者包装不安全等问题。

解决方案:根据国际货物运输合同的条款,中国出口商需要对货物损坏负责。

双方可以通过商业保险进行索赔,或者协商达成赔偿协议。

案例二:俄罗斯供应商与印度买家之间的货物延误纠纷背景:俄罗斯一家供应商与印度一家买家签订了货物运输合同。

然而,在运输过程中,货物的交付时间超过了约定的期限。

原因:货物延误是由运输公司的不当操作造成的。

可能是由于天气原因、政府审批延误或者交通拥堵等等。

解决方案:根据货物运输合同的规定,供应商需要对延误负责。

双方可以通过减免部分费用、延期付款或延长合同期限等方式解决纠纷。

案例三:德国货代公司与巴西海关之间的货物扣押纠纷背景:德国一家货物代理公司承接了一批货物从中国运往巴西的任务。

然而,在到达巴西时,海关对货物进行了扣押,并要求额外的文件或资料。

原因:海关扣押货物是由于货物运输中的问题,可能是文件不齐全、关税未缴纳或证明文件有误等等。

解决方案:德国货代公司可以通过与巴西海关积极沟通,并提供所需文件和资料来解决纠纷。

双方可以通过协商解决或进行仲裁。

结论:通过以上案例的分析,我们可以看到国际货物运输纠纷的原因多种多样,如不当处理、延误或扣押等。

解决这些纠纷需要合同双方之间的合作与沟通,遵守国际贸易法规,并根据合同条款进行协商或仲裁。

同时,在货物运输过程中,供应商、买家、货代公司等角色都应该加强对货物运输的监管,减少纠纷的发生。

国际物流案例八则(一)某轮船从天津新港驶向美国纽约,在航行途中船舶货舱起火,船长为了船货的共同安全,下令向船舱内灌水,火很快被扑灭。

船长发现造成如下损失:(1)500箱货物被烧毁;(2)800箱货物被水浇湿;(3)部分甲板被烧坏;问:从损失的性质来看,上述三项损失属何种海损?为什么?答:(1)属于单独海损。

因为是火灾造成的,并不是为了解决全体货物造成的损失。

(2)属于共同海损,由于船长为了船、货的共同安全采取的措施。

(3)属于单独海损。

因为是火灾造成的,并不是为了解决全体货物造成的损失。

(二)某公司以CIF术语出口一批化肥,装运前按照合同的规定投保水渍险,货物装妥后开船。

船舶起航后不久在海上遭受暴风雨,海水涌入舱内,致使部分化肥遭受水渍,损失价值达800美元。

数日后,又发现部分化肥包装袋破裂,估计损失达1000美元。

问损失应谁来承担?为什么?答:(1)海水涌入舱内,致使部分化肥遭受水渍,损失价值达800美元。

这个风险由买方承担(风险转移地点在越过船舷)。

由于买了水渍险,可以承保由于自然灾害(暴风雨导致海水涌入)带来的部分损失(部分化肥遭受水渍),所以这个损失由保险公司承担。

(2)数日后,又发现部分化肥包装袋破裂,因为在化肥遭受水渍当天改货物并没有遭受水渍,而是后来航行期间由于货物前期遭受水渍导致影响到没有遭受水渍货物,导致了受热受潮,最后包装破裂。

而包装破裂(以及受热受潮险)不在水渍险范围内,属于一般附加险,需要加买。

因此,这个损失由买方自己承担。

(尽管卖方买的保险,但是货物所有权的转移的同时保险受益人同时转移)。

(三)我出口公司按CIF出口草编制品,向中国人民保险公司投保了一切险,合同中规定采用信用证方式支付。

我出口公司在规定的期限装船完毕后取得提单,在中国银行议付了款项。

事后,出口公司收到客户来电,称:装货的轮船在海上失火,货物全部烧毁,客户要求我方向中国人民保险公司索赔,否则要求我公司退回全部货款。

案例1某国际贸易公司对乔治公司出口一批花生仁,总货量500吨。

信用证规定:分五个月装运:3月80吨;4月120吨;5月140吨;6月110吨;7月50吨。

每月不允许分批装运。

装运从中国港口至伦敦。

国际贸易公司接到信用证后,根据信用证规定于3月15日在青岛港装运了80吨;于4月20日在青岛港装运了120吨,均顺利收回货款。

国际贸易公司后因货源不足于5月20日在青岛港只装运了70.5吨。

国际贸易公司经联系烟台某公司有一部分同样品质规格的货物,所以国际贸易公司要求HULIN轮再驶往烟台港继续再装其不足之数。

船方考虑目前船舱空载,所以同意在烟台港又装了64.1吨。

国际贸易公司向议付行办理议付时,提交两套提单:一套在青岛港于5月20日签发,另一套在烟台于5月28日签发。

单据寄到开证行被认为单证不符,拒收单据。

所提不符点如下:“1、我信用证规定月应装运140吨,不允许分批装运。

你方在5月20日于青岛港装了70.5吨,于5月28日又在烟台港装了64.1吨,不符合信用证要求不允许分批装运的规定。

2、我信用证规定5月装运140吨,你方5月装运总量才134.6吨短装5.4吨,不符合信用证要求。

以上不符点经联系开证申请人,开证申请人不同意接受单据。

请告对单据处理意见。

”开证行提出上述意见同时,国际贸易公司也接到乔治公司来电:“第xx号合同项下的花生仁,你5月交货额不足,造成我实际用户停工待料,损失xxxx美元。

你方应赔偿我方损失,否则我方无法付款。

”国际贸易公司对乔治公司上述索赔意见提出如下反驳:“你x日电悉。

关于所谓短交货问题,我方认为5月实交134.6吨,而信用证规定5月交货额为140吨,实交占规定数量96.14%,只短交了3.86%。

根据我们第xx号合同规定:Seller to have the option of delivering 5% more or less on the contract quantity.我方5月仅少交3.86%,未超过5%,这是你我双方所共同签订合同允许的,因此我方并未违反合同规定。

不凭单放货承运人逍遥法外

2005-10-27 16:49:00

[案情]

2003年10月20日,泉州天嘉玩具有限公司(下称天嘉公司)与美国旧金山玩具公司(下称旧金山公司)签订一份国际贸易合同,约定天嘉公司售予旧金山公司一批玩具,FOB 厦门总价为11万美元,付款方式为付款交单(D/P)。

10月27日,天嘉公司将该批玩具交由美国捷达国际运输公司(下称捷达公司)承运,捷达公司签发了天嘉公司为托运人、旧金山公司为收货人、启运港厦门、目的港美国旧金山的一式叁份记名提单。

该提单正面右下角签发章左侧印有“Non-negotiable”(不可转让)字样,提单背面首要条款用较为显著地区别于背面其它条款的字体和颜色标明:凡是依据本提单或与本提单所代表的海上货物运输合同有关的任何索赔,适用于《美国1916年联邦提单法》。

11月7日,货抵目的港。

11月9日,捷达公司在未收回正本提单的情况下,将货物放给旧金山公司。

因无人付款赎单,银行将全套单据退还给天嘉公司。

天嘉公司遂持全套正本提单向海事法院起诉,要求捷达公司赔偿因无单放货给其造成的损失合计11.5万美元。

捷达公司对原告诉称的事实没有任何异议,但其提交了由美国某知名海商法教授兼律师出具并经公证、认证的书面材料以及两个美国法院判例,说明根据《美国1916年联邦提单法》规定,承运人签发了记名提单,可以在验明收货人的身份后未收回正本记名提单而直接将货物放行给提单上载明的收货人,因此其无需承担责任。

[审判]

经海事法院审理,驳回原告天嘉公司的诉讼请求。

[评析]

本案是一起典型的记名提单无单放货纠纷案件。

关于记名提单承运人应否凭单放货,还是可以在验明收货人的身份后不凭单而放货,目前我国的司法实践做法并不统一。

有的判决认为,记名提单因收货人被特定且不可转让,因此承运人只要将货物交给记名收货人即视为妥善履行了交货义务而不论是否收回正本提单。

有的判决认为,根据我国海商法第71条的规定,所有的提单均应凭单放货,记名提单虽然不得转让,但这只是其在流通性方面的限制,承运人的凭单放货义务仍然存在。

两种截然不同的观点,体现了我国司法实践以及海商法学界对这一问题在认识上的混乱。

笔者认为,在现行体制下,记名提单是否应当凭单放货并无统一或绝对的结论。

严格地说,该命题实际上是一个对各国国内海商法或海上货物运输法或国际公约的研究问题。

换言之,记名提单下承运人应如何放货,需要根据托运人与承运人的约定以及纠纷所应适用的准

据法确定。

而准据法的确定,提单背面首要条款或法律适用条款是一个重要因素。

只要涉案提单中的法律选择条款符合当事人意思自治原则,未排除适用与合同有着重要联系的国家的强制性法律规定,也不违反一国的公共秩序或法律的基本原则,就应被认为有效,而后根据该选择条款确定适用的准据法,进而判断在该内国法或外国法或国际公约下记名提单是否需凭单放货。

当然,在不违反法律强制性规定的情况下,托运人与承运人之间的约定有高于法律规定的效力。

以美国法为例,尽管《美国1916年联邦提单法》有承运人只要将货物交给记名收货人即完成交货义务的规定,但在托运人与承运人有另行约定如何放货应凭托运人指示的情况下,那么如果承运人未按托运人的指示而直接将货物放给记名收货人,仍然构成违约,应当对托运人承担赔偿责任。

综上所述,承运人在签发了记名提单的情况下,对放货问题应当谨慎。

如提单背面条款约定适用的准据法规定,记名提单可以不凭单放货,且该背面条款是合法有效的,那么承运人可以在验明收货人的身份后将货物放行。

如果提单背面条款的效力不明确,或所适用的准据法规定记名提单应凭单放货,则承运人应当在收回正本提单且验明收货人身份的情况下再将货物予以放行。

只有这样,承运人才能使自己立于不败之地。

从目前可以查询到的资料看,除美国有明确的法律规定承运人可以不凭单放货外,中国、法国、英国、新加坡、马来西亚、荷兰等国的法律或判例均显示,即使是记名提单,承运人仍应凭单放货。

这一点应当引起承运人的足够重视。