水文地质钻探编录

- 格式:docx

- 大小:45.87 KB

- 文档页数:7

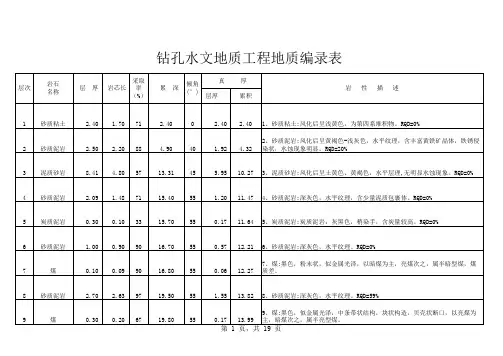

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表。

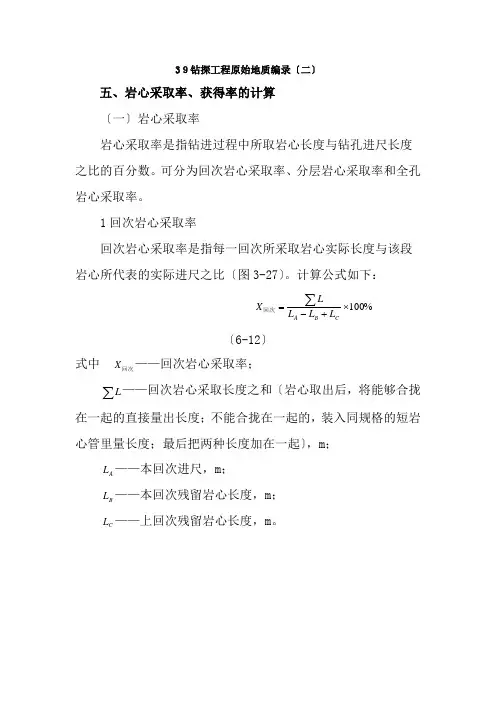

39钻探工程原始地质编录〔二〕五、岩心采取率、获得率的计算〔一〕岩心采取率岩心采取率是指钻进过程中所取岩心长度与钻孔进尺长度之比的百分数。

可分为回次岩心采取率、分层岩心采取率和全孔岩心采取率。

1回次岩心采取率回次岩心采取率是指每一回次所采取岩心实际长度与该段岩心所代表的实际进尺之比〔图3-27〕。

计算公式如下: %100⨯+-=∑C B A L L L L X 回次〔6-12〕式中 回次X ——回次岩心采取率; ∑L ——回次岩心采取长度之和〔岩心取出后,将能够合拢在一起的直接量出长度;不能合拢在一起的,装入同规格的短岩心管里量长度;最后把两种长度加在一起〕,m ;A L ——本回次进尺,m ;B L ——本回次残留岩心长度,m ;C L ——上回次残留岩心长度,m 。

图3-27 回次岩心采取率计算示意图∑L-回次岩心采取长度之和;L A -本回次进尺;L B -本回次残留岩心长度; L C -上回次残留岩心长度实际工作中,岩心在钻进中磨损较大〔尤其是软岩层〕。

因此残留进尺与实际残留岩心之间差异很大,所以经常不考虑残心,故回次岩心采取率用下式计算: %100⨯=∑AL L X 回次〔6-13〕式中符号意义同〔6-12〕。

2分层岩心采取率分层岩心采取率是指每一岩层的分层采长与其钻探厚度〔分层进尺〕之比。

计算公式如下: %100⨯=∑L L X 分分层 〔6-14〕式中 分层X ——分层岩心采取率;∑分L ——同一岩层所取岩心总长度,m ; L ——同一岩层钻探厚度〔即岩层底界面深度-顶界面深度,实质上就是分层进尺〕,m 。

3全孔岩心采取率全孔岩心采取率是指全孔要求取心孔段所采取的岩心总长度与取心孔段总进尺之比。

计算公式如下: %100h ⨯=∑HX 全孔〔6-15〕式中 全孔X ——全孔岩心采取率; ∑h ——全孔要求取心孔段所取岩心总长度,m ;H ——要求取心孔段的总进尺〔当全孔都采取岩心时,“H 〞为孔深〕,m 。

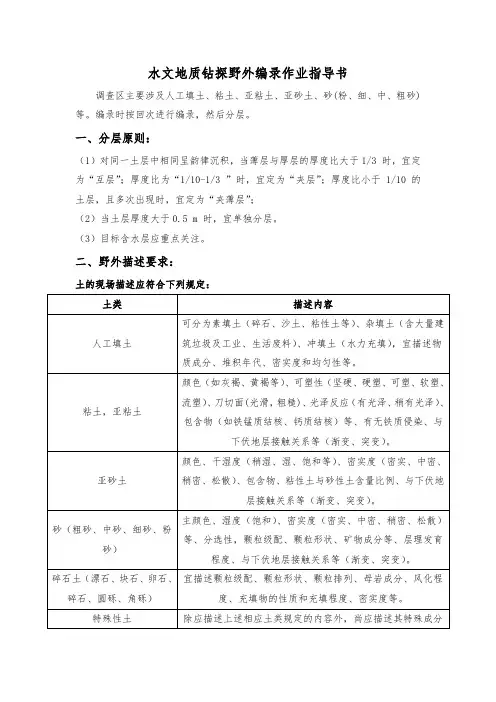

水文地质钻探野外编录作业指导书

调查区主要涉及人工填土、粘土、亚粘土、亚砂土、砂(粉、细、中、粗砂)等。

编录时按回次进行编录,然后分层。

一、分层原则:

(1)对同一土层中相同呈韵律沉积,当薄层与厚层的厚度比大于1/3 时,宜定为“互层”;厚度比为“1/10-1/3 ”时,宜定为“夹层”;厚度比小于1/10 的土层,且多次出现时,宜定为“夹薄层”;

(2)当土层厚度大于0.5 m 时,宜单独分层。

(3)目标含水层应重点关注。

二、野外描述要求:

土的现场描述应符合下列规定:

三、土的野外鉴别方法

(1)砂类土

(2)粘性土

水文水井地质地质钻探规程。

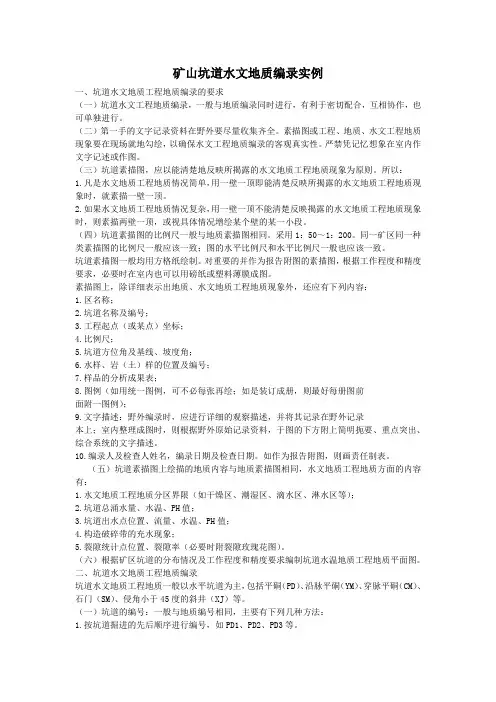

矿山坑道水文地质编录实例一、坑道水文地质工程地质编录的要求(一)坑道水文工程地质编录,一般与地质编录同时进行,有利于密切配合,互相协作,也可单独进行。

(二)第一手的文字记录资料在野外要尽量收集齐全。

素描图或工程、地质、水文工程地质现象要在现场就地勾绘,以确保水文工程地质编录的客观真实性。

严禁凭记忆想象在室内作文字记述或作图。

(三)坑道素描图,应以能清楚地反映所揭露的水文地质工程地质现象为原则。

所以:1.凡是水文地质工程地质情况简单,用一壁一顶即能清楚反映所揭露的水文地质工程地质现象时,就素描一壁一顶。

2.如果水文地质工程地质情况复杂,用一壁一顶不能清楚反映揭露的水文地质工程地质现象时,则素描两壁一顶,或视具体情况增绘某个壁的某一小段。

(四)坑道素描图的比例尺一般与地质素描图相同。

采用1:50~1:200。

同一矿区同一种类素描图的比例尺一般应该一致;图的水平比例尺和水平比例尺一般也应该一致。

坑道素描图一般均用方格纸绘制。

对重要的并作为报告附图的素描图,根据工作程度和精度要求,必要时在室内也可以用磅纸或塑料薄膜成图。

素描图上,除详细表示出地质、水文地质工程地质现象外,还应有下列内容:1.区名称;2.坑道名称及编号;3.工程起点(或某点)坐标;4.比例尺;5.坑道方位角及基线、坡度角;6.水样、岩(土)样的位置及编号;7.样品的分析成果表;8.图例(如用统一图例,可不必每张再绘;如是装订成册,则最好每册图前面附一图例);9.文字描述:野外编录时,应进行详细的观察描述,并将其记录在野外记录本上;室内整理成图时,则根据野外原始记录资料,于图的下方附上简明扼要、重点突出、综合系统的文字描述。

10.编录人及检查人姓名,编录日期及检查日期。

如作为报告附图,则画责任制表。

(五)坑道素描图上绘描的地质内容与地质素描图相同,水文地质工程地质方面的内容有:1.水文地质工程地质分区界限(如干燥区、潮湿区、滴水区、淋水区等);2.坑道总涌水量、水温、PH值;3.坑道出水点位置、流量、水温、PH值;4.构造破碎带的充水现象;5.裂隙统计点位置、裂隙率(必要时附裂隙玫瑰花图)。

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表

钻孔水文地质工程地质编录表。

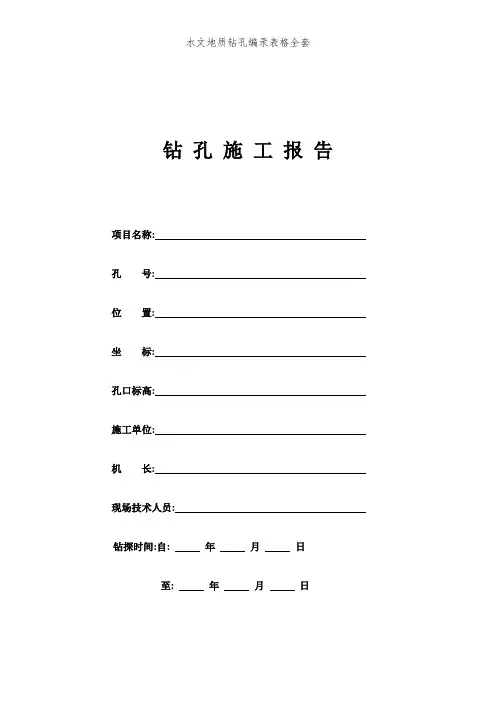

钻孔施工报告项目名称:孔号:位置:坐标:孔口标高:施工单位:机长:现场技术人员:钻探时间:自: 年月日至: 年月日目录1、设计书2、地质技术予设3、开孔通知书4、岩心编录5、简易水文地质观测6、抽水试验结构记录7、抽水前静止水位观测8、钻孔抽水试验观测记录9、钻孔抽水试验恢复水位观测记录10、钻孔(井)下管记录11、钻孔(井)下泵记录12、计算数据及成果13、钻孔(井)验收书14、施工小结设计书设计: 审核: 技术负责:地质技术予设开孔通知书号机台:根据施工安排,您已移机至号钻孔位置上,该孔设计孔深为米,经现场技术人员核查,钻机施工位置符合要求,现准许开钻,钻进中请按相关要求施工,并接受技术人员的质量管理,在到达设计孔深后及时报请验收人员进行终孔。

特此通知。

(本通知书一式两份,机台一份,存档一份。

)现场技术人员签字: 签字日期: 年月日机台负责人签字: 签字日期: 年月日号孔拆装线开孔通知书号机台:根据施工安排,您已移机至号钻孔位置上,该孔设计孔深为米,经现场技术人员核查,钻机施工位置符合要求,现准许开钻,钻进中请按相关要求施工,并接受技术人员的质量管理,在到达设计孔深后及时报请验收人员进行终孔。

特此通知。

(本通知书一式两份,机台一份,存档一份。

)现场技术人员签字: 签字日期: 年月日机台负责人签字: 签字日期: 年月日岩心编录简易水文地质观测记录抽水前静止水位观测记录钻孔抽水试验观测记录钻孔抽水试验后恢复水位观测记录抽水试验结构记录钻孔(井)下管记录表钻孔(井)下泵记录计算数据及成果抽水试验曲线钻孔(井)验收书由地矿双城工程勘察院北方工程勘察总公司在《七台河市城市应急供水工程》中完成供水钻孔(井)施工,供水钻孔(井)参数如下:1、成孔(井)孔号:2、终孔(井)日期: 年月日3、含水层岩性: ,位置: (m)至(m)4、抽水试验涌水量(m3/d),降深(m),最大推算涌量(m3/d) ,推算降深(m)。

水文地质钻探原始资料记录薄CJV657 号孔钻孔位置:_______________________________座标:E:N:X:Y:地面标高:米终孔深度:米施工日期:自2009年07月31日至2009年8月10日编录:___________________机长:___________________技术负责:________________项目负责:________________单位名称资料目录CJV657. CJV662号孔单孔设计水文地质钻探施工通知书施工单位:____________你单位承担施工的项目号钻孔,设计孔深m。

钻孔位置:____________注意事项:该孔需进行冻结层下水抽水试验及采集地下水水样,要求采用清水钻进,光管止水位置要与含水层(Q h ai-pi含泥砂砾卵石的孔隙潜水含水层)位置厚度等齐,止水效果要保质保量,同时在开孔后进行简易水文地质观测(包括冻结层上限埋深,初见水位,泥浆消耗及颜色),对钻进过程中的塌孔、埋钻、卡钻等现象要记录,并严格按照钻孔设计要求校正孔深及测孔斜。

要求在钻孔钻探至设计孔深时,待水工环做完抽水试验后,经水工环项目组发放终孔通知书后方可移走钻机。

未尽事宜严格按照钻孔设计执行。

机长:项目负责:单位名称2009年7月30日施工单位:_____________________________你单位承担施工的项目号孔,设计井深190.0 m;实际井深197.65 m;经验收符合要求,同意终孔,特此通知。

机长:地质组:物探组:水文组:单位名称2009 年8月10 日钻孔质量验收书验收人:验收日期:2009年8月10日工程地质钻孔编录表钻孔编号:CJV657 ___________ 孔口标高:4557.35 工作地点:大场钻孔口径:开孔口径:127mm 孔位坐标:X : 3910943 初见水位:_______ m 31日终孔工程地质钻孔编录表钻孔编号:CJV657 ___________ 孔口标高:4557.35 工作地点:大场钻孔口径:开孔口径:127mm 孔位坐标:X : 3910943 初见水位:_______ m 31日终孔工程地质钻孔编录表钻孔编号:CJV657 ___________ 孔口标高:4557.35 工作地点:大场钻孔口径:开孔口径:127mm 孔位坐标:X : 3910943 初见水位:_______ m 31日终孔工程地质钻孔编录表钻孔编号:CJV657 __________ 孔口标高:4557.35 工作地点:大场钻孔口径:开孔口径:127mm 孔位坐标:X : 3910943 初见水位: _______ m 31日终孔口工程地质钻孔编录表钻孔编号:CJV657 _____________ 钻孔口径:开孔口径:127mm31日孔口标高:4557.35孔位坐标:X : 3910943工作地点:大场初见水位:m工程地质钻孔编录表钻孔编号:CJV657 __________ 孔口标高:4557.35 工作地点:大场钻孔口径:开孔口径:127mm 孔位坐标:X : 3910943 初见水位: _______ m 31日终孔口径:91mm Y: 17250020 ______ 静止水位:工程地质钻孔编录表工程地质钻孔编录表钻孔编号:CJV657 __________ 孔口标高:4557.35 工作地点:大场钻孔口径:开孔口径:127mm 孔位坐标:X : 3910943 初见水位: _______ m 31日终孔口径:91mm Y: 17250020 ______ 静止水位:孔深校正及层底深度改正记录表测斜记录表记录:校核:记录:校核:记录:校核:试段抽水试验安装示意图试验管材钻孑L 结构深 度 (m) 编录岩层厚度m层底深度m碎石砂碎裂化 泥质板 右泥质板 :岩<1----------g______种类 规格深度(m)长度<m)自至光管。

任务二水文地质钻探三、水文地质钻探的观测与编录水文地质钻探目的是获得地下深处的地质、水文地质资料,通过岩心观测、水文地质观测及编录工作实现,钻孔水文地质综合成果图表反应。

(-)岩心的观测钻进过程中,对每次提钻获取的岩性自上而下按序摆放,并对每段岩心编号。

1、做好岩心的地质描述:描述的内容主要是岩性名称、结构、构造、层序、层厚、孔隙性、透水性等。

2、测算岩心采取率:K u=L u∕L,提取岩心的长度与钻孔进尺的比率。

(回次采取率、1、含水层水位观测发现含水层后,应停钻测定初见水位和稳定水位。

每次下钻前、提钻后立即测量孔内水位,并详细记录,停钻期间每隔1-4小时观测一次孔内水位。

潜水的初见水位与稳定水位基本一致;承压水的稳定水位高于初见水位。

钻孔穿过多个含水层,分层止水,分层观测水位。

一般来说,当相邻三次观测所得水位差不大于2mm,且无系统上升或下降趋势时,即为稳定水位。

钻孔终24小时后,测钻孔静止水位。

稳定水位的测定:第四系潜水含水层、测定初见水位后,还需继续揭露L2m,承压含水层,须揭穿隔水顶板,再揭露l-2m含水层,才能测定稳定水位;坚硬岩石裂隙或岩溶含水层,主要观测风化壳水、构造含水带及层状裂隙或岩溶含水层的初见水位和稳定水位,须深入含水层数%应对上部含水层进行止水,测定各含水层的稳定水位。

2、观测水温不同含水层,分别测定其水温。

对巨厚含水层,要分上、中、下三段,分别测地下水水温,并记录孔深及水温计的放入深度。

观测水温时,应同时观测气温。

3、冲洗液消耗量的观测一般做法:下钻前、提钻后分别观测泥浆槽水位标尺,求得本回次冲洗液的消耗量(V)、本回次的单位进尺冲洗液消耗量。

V= (V1+ V2) - v3V1——钻进前泥浆槽内冲洗液体积v2——钻进过程中加入泥浆槽内冲洗液体积V3——提钻后泥浆槽内冲洗液体积停钻时,则可用孔内液面下降值计算地层的漏失量。

分析:如果钻进中冲洗液大量消耗,可能是揭露到透水性很强的含水层、透水通道或遇到透水性很强的干岩层;如果钻进中冲洗液循环量增多,则说明揭露到新的含水层,且其水头至少高于该含水层(带)以至孔口。

水文地质钻探编录公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

水文地质钻探地质编录要求

钻孔水文地质、工程地质编录内容一般包括:除描述岩芯的岩性、结构、构造外,应重点描述岩芯的块度、坚硬程度、风化程度、裂隙发育程度,岩石的风化程度及发育深度。

1.岩心编录

1.岩心编录程序:

2.抄录班报表的回次进尺、施工方法(钻探方法、扩孔孔径、变径及其深度)

有关的水文地质现象记载。

3.校正回次位置及填写岩心标签。

4.整理岩心,检查上下顺序,校正岩心长度。

5.鉴定岩性,确定分层位置,填写分层标签,并分层取代表性鉴样及分析样

品(注明取样深度)。

6.终孔后,在完成上述工作的基础上,将岩心按顺序装箱保存。

2.岩心描述的顺序及内容

1.基岩的描述内容大致为:定名、颜色、结构、矿物成分、岩心破碎情况(岩

心形状)、岩心采取率、节理、裂隙和岩溶的发育程度、充填情况及充填物、断层擦痕、断层泥及其充填物、风化程度、化石、层与层的相互关系及层理性质、矿化特征、蚀变现象、构造破碎情况及次生变化等。

2.测量岩心标志面(层面、片理面、断裂面、接触界线等)与岩心轴夹角。

3.岩层、矿化、蚀变在小范围内有所变化时应丈量出具体深度并注明。

4.选择有地质意义且具有代表性的岩(矿)心,作大比例尺素描图并进行照象,以增强文字的说服力。

5.钻孔内岩性分层时应注明上下两层岩石的接触关系。

如渐变关系、侵入关系

等。

6.记录内容要求繁简适度,重点突出,针对性强。

对矿心及顶底板,矿化蚀变带和构造部位等应详细描述。

7.岩心块度的划分:

大于20厘米为长柱状;

10-20厘米为短柱状;

小于10厘米为扁柱状;

大于5厘米为块状;

2-5厘米为碎块状;

小于2厘米为碎屑状、粉末状。

若为块状,需对块体形态做大致描述,如楔块状、菱块状、团块状等。

8.松散岩层的描述内容大致为:定名、颜色、湿度、成分(粒度成分及百分含量)、磨圆度、分选性、结核、包裹体、结构层的相互关系及层理特征、胶结程度及胶结类型、化石等。

3.岩(矿)心采取率的计算

(1).回次岩(矿)心采取率的计算

回次岩(矿)心采取率=本回次提取的岩心总长/本回次进尺数×100%,若回次岩心采取率超过100%,即岩心总长大于回次进尺时,一般皆为残留岩心所引起。

其处理方法是:进尺数不变,修改岩心实长数字,将回次岩心采取率超过100%的部分(即岩心实长比回次进尺多出的部分),依次往上一回次推。

若上一回次的岩心实长由于加上推上来的岩心长比进尺数大,回次岩心采取率又超过100%时,继续往上推,一般只能往上推三个回次,如果回次岩心采取率仍大于100%时,则通知机长或当班班长查明原因(砂状、粉状及不同岩性的反循环岩石不能上推)。

(2).分层岩(矿)心采取率的计算

分层岩(矿)心采取率=分层各回次取出的岩心总长/(分层下界孔深-分层上界孔深)×100%。

岩心采取率全孔大于70%,矿层及顶底板围岩5米。

4换层孔深计算方法

一个回次内换层有下列两种情况:

①.本回次换层位置小于岩心长度的50%时:a 无残留岩心时:换层孔深=上回次终止孔深+本回次上层岩心长/本回次采取率;b有残留岩心时:换层孔深=上回次孔深-上回次残留岩心长+本回次上层岩心长/本回次岩心采取率;

②.本回次换层位置大于岩心长度的50%时:a 无残留岩心时:换层孔深=本回次终止孔深-本回次下层岩心长/本回次采取率;b有残留岩心时:换层孔深=本回次孔深-本回次残留岩心长-本回次下层岩心长/本回次岩心采取率。

两个回次间换层:换层孔深=上回次终止孔深-上回次残留岩心长/上回次岩心采取率。

空回次内换层:换层孔深=上回次终止孔深+空回次进尺的二分之一(是否二分之一,可根据具体情况而定)。

5.钻孔天顶角、方位角测量及要求、

钻孔天顶角、方位角一般要求斜孔每钻进50米,直孔每钻进100米测量一次钻孔天顶角和方位角(当天顶角弯曲超过5度时,测斜间距应按斜孔对待)。

钻孔换径或见主矿体时,均应加测天顶角和方位角。

天顶角弯曲每百米要求:直孔不超过2度,斜孔不超过3度。

6.钻孔孔深测量及要求

孔深验证每钻进100米或见主矿层、重要标志层、下套管前和终孔后均需用钢卷尺丈量钻具,验证孔深。

孔深校正最大允许误差为千分之一,超出允许误差时,查找原因并及时清除。

7.简易水文地质观测项目及要求:

钻孔简易水文地质观测是在钻进过程中及时发现含水层,初步确定含水层的富水性及岩溶在不同垂向深度的发育程度和发育规律等水文地质问题的重要手段。

观测项目一般包括:地下水初见水位、稳定水位、水温、冲洗液消耗量及粘度、涌水位置、涌水量及水头高度、漏失位置和漏失量等。

视具体情况(涌水、漏水、坍塌、缩径、溶洞等)与分队技术负责协商向机台提出简易水文观测的具体内容。

对岩心采取率、钻进速度和钻进情况(如掉钻、卡钻、埋钻、孔壁坍塌、涌砂、气体逸出等)及变层、换径的位置也要做详细的观测和记录。

并制定相应的曲线图标。

对钻进过程中掉钻、卡钻、埋钻、坍塌掉块、换径变层、返水颜色的突变及涌沙、气体逸出等现象,均应记录其起止深度。

钻进过程中及时进行孔深和孔斜的校正,发现问题及时修正。

8.含水层的判断

a)钻进中一般依据以下几点判断含水层岩性:

b)岩心破碎,裂隙发育,岩石矿物颗粒或裂隙有水蚀、氧化锈斑,溶蚀孔

洞及次生矿物的吸附和沉淀现象的孔段。

c)钻进过程中涌水或严重漏水及水位突然上升的孔段。

d)钻进中坍孔、掉块现象严重或钻具突然陷落、冲洗液大量漏失的孔段。

e)岩心采取率低、进尺相对加快的孔段

钻孔地质编录小结

钻孔完工后,应编写钻孔地质编录小结,其内容如下:

1、目的任务及施工结果

2、钻孔质量评述

3、孔内地质情况

4、存在的问题及认识

其中孔内情况应着重描述,如:岩性分层情况,地质矿产特征、矿化蚀变特征及二者的关系和矿床类型等。

综合记录

在获得钻孔样品分析、鉴定结果之后,结合野外原始记录综合分析研究岩矿石特征,以工业指标划分矿层,重新合理地划分岩层。

以矿层岩层为单位进行综合地质记录。

综合记录为编制钻孔柱状图和勘探线剖面图的依据。

岩矿层定名要岩矿鉴定结果与野外原始观察记录相结合,不能全搬鉴定结果;岩性描述要野外宏观特征与镜下鉴定微观特征相结合;矿层划分及描述,不同程度及不同品级的矿层尽量单独划分及描述,含量低的矿种厚度薄的矿层可统一划为一层,在岩性描述中必须分品级描述清楚;对各类样品应全面的记录

岩矿心管理和处理工作

岩矿心是地质勘查工作中的重要实物资料,是研究地质情况和矿产的重要依据。

随着科学技术的发展和认识的深化,对岩矿心重新进行研究利用,对岩矿心做好管理工作有着极为重要的意义。

1、施工阶段的岩矿心管理:岩矿心必须装入专制的岩心箱内,回次间用岩心牌隔开;施工过程中从岩心管中取出岩矿心必须严守钻探操作规程,严防岩矿心次序混乱和丢失,造成资料上的错误;岩心要冲洗干净;对松散、破碎岩矿心不能随意拉长;岩矿心按要求进行编号;岩矿心长度计算要准确。

地质编录人员对岩心要检查和验收。

2、岩矿心的保管工作:执行《岩矿心管理规定》,凡有进一步工作价值的普查区或物化探异常的岩矿心一律不缩减;勘探矿区应选择有代表性的少数剖面或有重要意义的钻孔岩矿心长期保存;矿层及矿层顶底板、矿化蚀变带的岩矿心不缩减,应长期保存。

其余岩心经过批准后可进行缩减,入岩心库、就地埋存,对入库岩心和埋存岩心要绘制岩心存放或埋存示意图。

室内整理

1.随着钻孔施工编录进展,及时整理野外编录资料,(含标本、样品)2.绘制勘探线剖面图、柱状图

根据大队统一格式和图例编制勘探线剖面图、钻孔柱状图,勘探线剖面图比例尺一般为1:500—1:1000,柱状图比例尺一般为1:200-1:500,为缩短长度,厚大无矿化岩层可用缩减法表示(缩减层单层总长不得小于5厘米)。

要求内容齐全、图面整洁、字迹清晰、花纹美观;分层界线和各种数据准确,与文字记录有关内容和数据相符。

3.收到各类实验结果后,及时完成样品登记,并相应填入柱状图和注记、补充正文记录。

4.文、图和数据等要求整饰着墨,终孔后及时提交有关原始资料和有关的附属表格及钻孔质量验收报告。