土木工程学院

- 格式:doc

- 大小:154.00 KB

- 文档页数:19

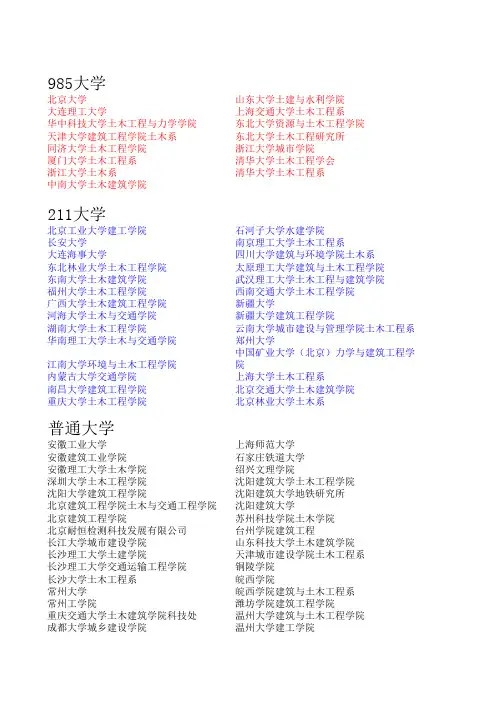

985大学北京大学山东大学土建与水利学院大连理工大学上海交通大学土木工程系华中科技大学土木工程与力学学院东北大学资源与土木工程学院天津大学建筑工程学院土木系东北大学土木工程研究所同济大学土木工程学院浙江大学城市学院厦门大学土木工程系清华大学土木工程学会浙江大学土木系清华大学土木工程系中南大学土木建筑学院211大学北京工业大学建工学院石河子大学水建学院长安大学南京理工大学土木工程系大连海事大学四川大学建筑与环境学院土木系东北林业大学土木工程学院太原理工大学建筑与土木工程学院东南大学土木建筑学院武汉理工大学土木工程与建筑学院福州大学土木工程学院西南交通大学土木工程学院广西大学土木建筑工程学院新疆大学河海大学土木与交通学院新疆大学建筑工程学院湖南大学土木工程学院云南大学城市建设与管理学院土木工程系华南理工大学土木与交通学院郑州大学江南大学环境与土木工程学院中国矿业大学(北京)力学与建筑工程学院内蒙古大学交通学院上海大学土木工程系南昌大学建筑工程学院北京交通大学土木建筑学院重庆大学土木工程学院北京林业大学土木系普通大学安徽工业大学上海师范大学安徽建筑工业学院石家庄铁道大学安徽理工大学土木学院绍兴文理学院深圳大学土木工程学院沈阳建筑大学土木工程学院沈阳大学建筑工程学院沈阳建筑大学地铁研究所北京建筑工程学院土木与交通工程学院沈阳建筑大学北京建筑工程学院苏州科技学院土木学院北京耐恒检测科技发展有限公司台州学院建筑工程长江大学城市建设学院山东科技大学土木建筑学院长沙理工大学土建学院天津城市建设学院土木工程系长沙理工大学交通运输工程学院铜陵学院长沙大学土木工程系皖西学院常州大学皖西学院建筑与土木工程系常州工学院潍坊学院建筑工程学院重庆交通大学土木建筑学院科技处温州大学建筑与土木工程学院成都大学城乡建设学院温州大学建工学院大连大学建筑工程学院五邑大学土木建筑学院大连大学土木教研室武汉工程大学大连海洋大学土木工程学院武汉工程大学环境与城市建设学院大连民族学院土木建筑工程学院武汉工业学院土建学院武汉科技大学武汉理工大学出版社东北电力大学建筑工程学院西安建筑科技大学东北石油大学土木建筑工程学院西安建筑科技大学土木工程学院福建工程学院土木工程系西安科技大学福建农林大学交通学院西安理工大学土木系福建三明学院西北工业大学力学与土木建筑学院广东工业大学土木与交通工程学院西北农林科技大学水利与建筑工程学院广东石油化工学院建筑工程学院西华大学建筑与土木工程学院广西工学院土木建筑工程系西南科技大学土木工程与建筑学院广西工学院鹿山学院西南林业大学交通与土木工程学院广州大学土木工程学院厦门理工学院土木工程与建筑学院贵州大学土木建筑工程学院湘潭大学土木工程与力学学院贵州民族学院建筑工程学院湘潭大学贵州师范大学材料与建筑工程学院孝感学院哈尔滨工业大学孝感学院城市建设学院桂林理工大学应用技术学院烟台大学土木学院哈尔滨工业大学土木工程学院盐城工学院哈尔滨学院工学院盐城工学院土木工程学院杭州邦威机电控制工程有限公司燕山大学合肥工业大学土木与水利工程学院扬州大学建筑科技与工程学院合肥学院建筑工程系云南农业大学建筑工程学院河北大学建筑工程学院浙江工业大学河北工程大学土木工程学院浙江工业大学建筑工程学院河北科技大学建筑工程学院浙江海洋学院船舶与建筑工程学院河北科技师范学院城市建设学院浙江科技学院建筑工程学院河北农业大学城建学院浙江树人大学城建学院河南城建学院土木与材料工程系郑州大学出版社河南大学土木建筑学院中国电力大学出版社河南工业大学土木工程系中国计划出版社河南信阳师范学院土木工程学院中国建筑工业出版社黑龙江科技学院建筑工程学院中国建筑工业出版社教材中心湖北工业大学中国矿业大学(江苏) 建筑工程学院力学湖南城市学院土木工程学院中国土木工程学会湖南工业大学土木工程学院中南林业科技大学湖南工学院建筑系重庆科技学院建工学院土木系湖南科技大学土木工程学院青海大学土木工程学院湖南科技学院土木工程与建设管理系清华大学建设管理系湖南理工学院土木建筑工程学院人民交通出版社湖南文理学院人民交通出版社土木中心华北科技学院土木工程系三峡大学土木与建筑学院华北水利水电学院山东科技大学土木建筑学院华东交通大学土木建筑学院山东理工大学建筑工程学院华南农业大学土木与水利工程学院陕西理工学院华侨大学土木工程学院宁波大学建筑工程与环境学院华中科技大学武昌分校城市建设学院宁波工程学院建工学院化学工业出版社攀枝花学院土木工程学院淮海工学院土木工程学院青岛理工大学土木工程学院淮阴工学院建筑工程学院青岛农业大学建筑工程学院机械工业出版社内蒙古农业大学水利与土木建筑工程学院吉林北华大学交通建筑工程学院南通大学吉林北华大学南京工业大学交通学院吉林建筑工程学院交通科技与工程学院南京工程学院建工学院吉林建筑工程城建学院南京工程学院建筑工程学院吉林建筑工程学院土木工程学院南京工业大学土木工程学院济南大学南京工业大学交通学院佳木斯大学建筑工程学院南京航天航空大学土木系佳木斯职教集团建筑工程系南京理工大学泰州科技学院嘉兴学院建筑工程学院南京林业大学土木工程学院江苏科技大学土木学院南阳理工学院土木系江苏科技大学(张家港校区)土木学院兰州理工大学土木工程学院江西科技师范学院建筑工程学院辽宁工程技术大学土木与交通学院科技出版社鲁东大学土木工程学院昆明理工大学土木系内蒙古工业大学土木工程学院昆明理工大学建筑工程学院内蒙古科技大学昆明学院城乡建设与工程管理系兰州交通大学土木工程学院学院力学。

学院简介中南大学土木工程学院前身是1953年成立的中南土木建筑学院的铁道建筑系和桥梁隧道系。

1960年成立长沙铁道学院以来,土木建筑学院几经更名,1964年铁道建筑系更名为铁道工程系,1970年铁道工程系和桥梁隧道系合并称工程系,1984年更名为土木工程系,1994年建筑工程专业(即工业与民用建筑专业)分出,成立建筑工程系,1997年土木工程系与建筑工程系合并成立土木建筑学院。

中南大学成立后,2002年5月,以原长沙铁道学院土木建筑学院为主体、机电工程学院建筑环境与设备工程系、数理力学系基础力学教研室及实验室、原中南工业大学资源环境与建筑工程学院土木所及力学中心合并组建中南大学土木建筑学院。

2005年,建筑环境与设备工程系调出,并入能源与动力工程学院。

学院领导2010年院长由余志武教授担任,党委书记由黄建陵同志担任。

学科建设学院经过50多年的建设,学院已发展成为师资力量雄厚、专业设置齐全、学科学位建设成绩卓著、科研水平一流、学术成果突出的教学与科研实体。

学院设有桥梁工程系、隧道工程系、道路与铁道工程系、建筑工程系、岩土工程系、工程管理系、力学系、建筑与城市规划系、工程制图教研室、工程测量教研室11个系(或教研室);拥有桥梁工程研究所、隧道工程研究所、道路与铁道工程研究所、城市轨道交通研究所、建筑工程研究所、工程管理研究所、城市设计研究所、防灾科学与安全技术研究所、工程力学研究所、土木工程材料研究所、岩土及地下工程研究中心、结构与市政工程研究中心13个研究所(或研究中心);拥有高速铁路建造与技术国家工程实验室,湖南省土木工程与安全重点实验室,设有土木工程中心实验室、力学教学实验中心、工程力学实验室、防灾减灾实验室、计算中心等10多个实验室,其中土木工程中心实验室是湖南省建筑企业一级实验室。

重点学科学院拥有土木工程国家一级重点学科,是我国拥有土木工程国家一级重点学科的六所院校之一(其余五所分别为:清华大学,同济大学,浙江大学,哈尔滨工业大学,湖南大学),土木工程一级学科拥有博士学位授权点,是全国13所具有一级学科博士授权的土木类院校之一。

天津城建大学土木工程学院

2017届毕业生答辩工作安排

一、答辩委员会成员组成

主任委员:赵瑞斌

委员:沈洪旭、王海良、周晓洁、李美东、鹿群、王玉良

秘书组:徐加春刘金梅

二、时间安排:

1. 全学院互评小组按答辩小组进行,5月27-31日进行互评。

2.6月1日-2日正式答辩(上午8:30开始)。

3. 6月7日上午12:00以前将毕业设计不及格名单报院办,下午4:00前报送毕业设计成绩汇总表。

(发送到jx02@,毕业设计成绩汇总表到jx02邮箱下载);6月9日前完成成绩录入工作。

4.毕业设计指导教师必须通知本人指导的学生答辩时间、答辩地点。

5. 6月9日下午4:00前将学生毕业设计材料归档。

三、答辨组成员及日程安排时间:6月1-2日

天津城建大学土木工程学院2017年5月16日。

土木工程与力学学院导师简介-土木工程学院-中南林业科技大学土木工程与力学学院导师简介1.罗迎社教授罗迎社,男,1954年1月生,湖南长沙人,二级教授,工学博士、博士生导师,全国优秀教师,省级教学名师,省“121”人才工程第一层次人选,国家二级教授,我校首批“树人学者计划”特聘教授,国家人社部、湖南省优秀留学回国人员,日本名古屋大学、岐阜大学国际合作研究员。

“工程流变学”湖南省重点实验室主任,湖南省普通高等学校“力学实践教学示范中心”主任,湖南省力学学会副理事长,中国力学学会理事,中国化学学会、中国力学学会流变学专业委员会第五届主任,国际流变学学会理事(唯一的中国籍理事)。

中国科协全国性学会流变学科学术带头人。

先后主持省部级以上科研课题20余项,其中国家自科基金面上项目3项(10672191,11072270,51178474);教育部重点、省自科重点和教育厅重点各1项;出版专著5本;发表学术论文147篇,其中SCI 收录32篇,EI收录49篇,ISTP收录20篇;获国家发明专利9项和实用新型专利19项,其中第一发明人各5项;获软件著作权登记证书2项;获省级教学成果二等奖和三等奖各1项、省科技进步二等奖1项、省自然科学三等奖3项、全国力学教学优秀教师奖、中国力学学会和中国化学学会联合授予的“第二届中国流变学杰出贡献奖”等多项教学科研奖励。

E-mail:lys0258@/doc/b25647362.html2.贺国京教授贺国京,男,1964年5月生,湖南岳阳人,二级教授,工学博士,博士生导师,中南林业科技大学研究生院院长,国务院政府特殊津贴获得者,湖南省桥梁与隧道工程学科带头人,瑞典Lulea大学兼职教授。

IASCE(International Association for Science and Computational Engineering, 国际科学与计算工程学会)国际会员,IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering,国际桥梁与结构工程协会) 国际会员,IABMAS (International Association for Bridge Maintenance and Safety, 国际桥梁运营与安全协会),全国结构物鉴定与加固委员会湖南分会委员,铁道部铁路特色(铁道工程)专业教学指导委员会委员,全国土木工程研究生学术论坛学术委员会委员, 湖南省公路工程协会常务理事,全国土木工程教材编写委员会理事,湖南省建筑管理协会副主任。

同济大学土木工程学院简介

何敏娟

【期刊名称】《教育改革与管理:研究生教育研究》

【年(卷),期】2001(000)001

【总页数】1页(P62)

【作者】何敏娟

【作者单位】无

【正文语种】中文

【中图分类】TU-4

【相关文献】

1.同济大学医学院简介 [J],

2.肩负土木工程防灾的重任——记同济大学土木工程防灾国家重点实验室主任葛耀君 [J], 王军

3.同济大学土木工程学院、同济大学出版社联合推出土木工程专业系列教材 [J],

4.同济大学经济与管理学院学院简介 [J],

5.同济大学交通运输工程学院简介 [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

重庆大学土木工程学院院情简报2014年第2期目录—学院要闻—创新实干求改革齐心协力谋发展——我院召开全院教职工大会 1中冶建工集团与我院致力于建立新型院企合作关系2周绪红校长一行莅临我院开展调研工作3我院进行教学科研机构调整聘任程睿等28位教师担任各系、研究所负责人 4 学院成立国际交流办公室5学院成立教学委员会5—科研学术—我院筹办《国际结构可靠度和动力学学报》特刊6《重庆大学土木工程学院科学技术研究项目经费申请指南》编印出版6学院举办系列学术报告7—教学教研—我院召开2014级培养方案修订工作讨论会8教务办组织我院部分领导和老师参加全校教学大检查8我院举行2010级本科毕业设计动员会8 2013-2014学年第二学期助教申报工作圆满完成9 2013-2014学年转专业工作圆满结束9—党群工作—校党委副书记、纪委书记白晨光带队到学院进行调研10土木工程学院工会及教职工积极参与学校各项活动10—学生工作—学风建设11评优评奖11日常工作11职业规划和就业服务12土木“科技之春”活动开幕12土木“嘉年华”系列活动报道13社团活动集锦13我院研究生会承办重庆大学博硕论坛14我院研究生开展多项活动15 我院研究生学生会荣获重庆大学2013年度优秀研究生分会16—学院要闻—创新实干求改革齐心协力谋发展——我院召开全院教职工大会2014年2月21日星期五下午,我院新年第一次全体教职工大会在重庆大学B区第二综合楼318教室召开。

学院领导班子全体成员、全体教职工参加了本次大会。

大会由党委书记李英民教授主持,院长刘汉龙教授做了学院新时期发展改革的大会报告。

刘汉龙院长以“调整结构、提升内涵、创建一流土木学科”为学院改革发展的主题,围绕“国内高校土木工程学科现状、重庆大学土木学科近期发展目标、发展改革工作计划流程、发展改革工作具体安排”等四个方面详细介绍了学院新时期的发展改革思路及设想。

刘院长通过介绍国内高校土木学科现状明确了一流土木学科的标志——拥有杰出的人才队伍、高层次的科技平台、高水平的研究成果、高质量的人才培养和良好的社会声誉等,指出了我院学科发展过程中已具备的优势和存在的不足,表明我院只有发扬优势、克服劣势才有可能创建一流土木学科。

土木工程学院桥梁与隧道工程硕士研究生导师简介谢涛(市政工程、桥梁与隧道工程):男,博士,教授,硕士生导师,贵州省第六批优秀青年科技人才,贵州大学高等教育研究与评估专家,交通部注册隧道检测工程师((公路)检师0920323S),《施工技术》杂志第五届通讯员。

毕业于西南交通大学道路与铁路工程专业,现从事道路与桥梁方面的教学、研究及社会服务工作。

迄今在《西南交通大学学报》、《四川建筑科学研究》、《公路交通科技》、《岩石力学与工程学报》、《辽宁工程技术大学学报》、《Key Engineering Materials》、《ASCE》等期刊发表科研论文30余篇,其中EI核心检索15篇。

主持贵州省工业攻关项目1项,省优秀青年科技人才项目1项,省长基金1项。

获得授权实用新型专利5项。

主要研究方向:道路工程、桥梁桩基础理论、工程防灾减灾及防治。

刘远明(桥梁和隧道工程、岩土工程):男,博士,教授。

毕业于同济大学结构工程专业(地下结构方向)。

现从事岩土工程的教学与研究。

承担国家自然科学基金项目、贵州省自然科学基金项目、贵州大学引进人才科研项目等研究。

近几年发表论文10余篇。

主要研究方向:桥梁和隧道工程、岩土工程、建设项目管理。

安竹石(结构工程、桥梁与隧道工程):男,1961年生,学士,副教授,毕业于西南交通大学桥梁与隧道工程专业,现为贵州大学土木工程学院副教授,主要从事桥梁工程的教学与研究工作,近年来在各级学术刊物上发表论文多篇。

承担多项横向科研项目研究。

主要研究方向:大跨度桥梁结构施工控制,桥梁检测与加固技术。

杜斌(桥梁与隧道工程):男,贵州普安人,1982年3月出生,工学博士,副教授,硕士生导师,美国克莱姆森大学(Clemson University)访问学者。

毕业于西南交通大学桥梁与隧道工程专业,师从黄质宏教授和赵人达教授。

担任《桥梁工程》和《高等桥梁结构理论》课程的教学工作。

主持贵州省自然科学基金项目、贵州省交通厅科技项目、贵州大学引进人才项目和教改项目,发表论文十余篇。

土木工程学院是西京学院重点建设学院之一,设有教务科和教研科2个科室。

现有建筑与土木工程专业硕士点和土木工程、工程造价、工程管理3个本科专业,在校学生2800余人。

师资力量雄厚我院现有专业教师62名,拥有省级教学名师蒋红英教授、马斌教授、李建峰教授及傅光耀教授等一批专家教授团队。

教师中高级技术职称人数占教师总数的30.6%,研究生以上学历占92%(含博士11人),双师型教师占35.5%,另从合作企业聘请了16名高级技术职称人员为我院兼职教师,以满足学生实践需求。

实验条件优良我院现有省级实验实训教学示范中心——建筑工程实验中心,该中心占地约2000m²,总投资约1300多万。

有结构实验室、工程测量实验室、建筑材料实验室等7个实验室。

另外,与陕建四公司、中国水电建设集团十五工程局有限公司、西北岩土工程有限公司等多家单位联合建立了校外实践基地。

科研成果丰硕我院已获批多项省级教学质量工程项目和纵向科研课题,获得多项省级科技进步奖,获国家专利授权6项,编写出版教材10余部,发表学术论文100余篇。

主要专业实践活动与成果:2010年土木工程专业获批省级特色专业;2011年《土木工程制图》课程获批省级精品课程;2012年土木工程专业获批省级综合改革试点专业;2012年建筑工程实验中心获批省级实验教学示范中心;2012年土木工程教学团队获批省级教学团队;2012年土木类应用型人才培养模式创新实验区获批省级培养模式创新实验区;2012年获得全国多媒体课件大赛一等奖;2013年西京学院-陕四建工程实践教育中心获批省级大学生校外实践教学基地;2013年《土木工程制图》和《工程测量》课程被评为省级精品课程资源共享课;2014年申报增列建筑与土木工程领域硕士专业学位授予点,已获批。

土木工程学院官方网站:土木工程学院官方微博:/u/5225319451。

学院名称(公章):

学院研究生招生工作领导小组组长签名:制表人签名: .

学院名称(公章):

学院研究生招生工作领导小组组长签名:制表人签名: .

学院名称(公章):

学院研究生招生工作领导小组组长签名:制表人签名: .

学院名称(公章):

学院研究生招生工作领导小组组长签名:制表人签名: .

学院名称(公章):

学院研究生招生工作领导小组组长签名:制表人签名: .

学院名称(公章):

学院研究生招生工作领导小组组长签名:制表人签名: .

学院名称(公章):

学院研究生招生工作领导小组组长签名:制表人签名: .

学院名称(公章):

学院研究生招生工作领导小组组长签名:制表人签名: .

学院名称(公章):

学院研究生招生工作领导小组组长签名:制表人签名: .

学院名称(公章):

学院研究生招生工作领导小组组长签名:制表人签名: .

学院名称(公章):

学院研究生招生工作领导小组组长签名:制表人签名: .

学院名称(公章):

学院研究生招生工作领导小组组长签名:制表人签名: .

学院名称(公章):

学院研究生招生工作领导小组组长签名:制表人签名: .

学院名称(公章):

学院研究生招生工作领导小组组长签名:制表人签名: .

学院名称(公章):

学院研究生招生工作领导小组组长签名:制表人签名: .

学院名称(公章):

学院研究生招生工作领导小组组长签名:制表人签名: .。

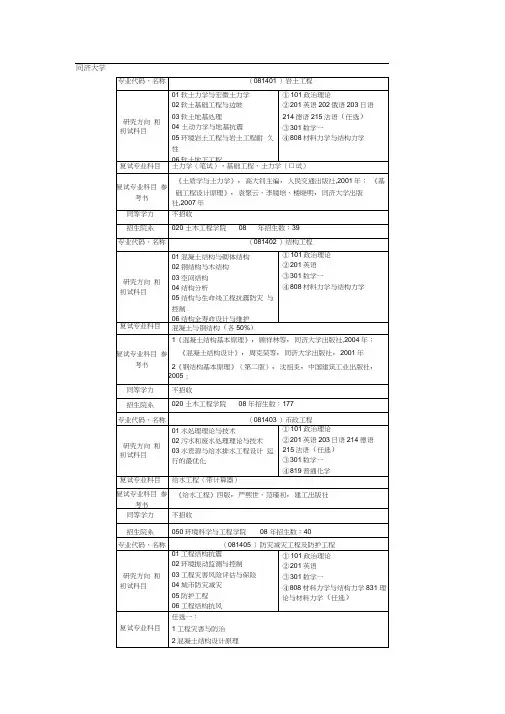

土木工程学院研究生招生专业简介西安建筑科技大学土木工程学院成立于1956年,由原东北工学院建筑系、西北工学院土木系、青岛工学院土木系和苏南工业专科学校土木系科合并组成,时为建筑工程系。

1999年在原建筑工程系和总图设计与运输工程专业基础上组建了土木工程学院。

学院现设有土木工程、交通工程和总图设计与工业运输三个本科专业。

土木工程专业是国家特色专业和陕西省名牌专业,已连续四次以优秀成绩通过国家专业评估。

交通工程专业为陕西省特色专业。

2010年,土木工程专业首批入选教育部“卓越工程师教育培养计划”实施专业。

2011年,总图设计与工业运输专业成为教育部“卓越工程师教育培养计划”实施专业。

学院拥有土木工程一级学科博士后科研流动站,有土木工程一级学科博士点和交通运输工程一级学科硕士点。

土木工程学科拥有结构工程、防灾减灾工程及防护工程、岩土工程、桥梁与隧道工程、市政工程、供热、供燃气通风及空调工程六个陕西省重点学科(后两个学科隶属于环境与市政工程学院),同时,结构工程也是国家重点学科。

自主设置了土木工程建造与管理、现代结构理论及建筑智能信息技术等二级学科。

2010年,学院成为教育部首批“专业学位研究生教育综合改革试点”单位。

学院现有教职工183人,其中教授40人,副教授55人;博士生导师38人。

有教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队1个,国家级教学团队1个,国家杰出青年科学基金获得者1人,入选首批“国家特支计划”2人,新世纪百千万人才工程国家级人选1人,国家教学名师1人,国务院学位委员会学科评议组成员1人,陕西省“三五人才工程”1人,教育部霍英东高等院校青年教师奖获得者2人,陕西省“百人计划”2人,陕西青年科技奖获得者2人,陕西省科技新星5人。

实验室、地下结构与岩土工程实验室、道桥与交通实验室、计算中心四个实验室,是我国西北地区规模最大、门类最齐全的土木工程实验室。

近五年来,学院承担纵、横向科研项目856项,科研经费总计16342万元;获国家科技进步奖4项,省部级科学技术奖励17项;授权国家专利134项,其中发明专利38项;出版专著15部,教材87部;发表高水平学术论文1925篇,其中SCI、EI、ISTP 三大检索收录524篇。

结构工程1、专业概述西安建筑科技大学结构工程学科是1956年由原东北工学院建筑系、西北工学院土木系、青岛工学院土木系和苏南工业专科学校土木系科合并而成,学科历史源远流长,教学和科研实力雄厚。

学科于上世纪60年代开始招收研究生,“文革”期间中断,1981年由国务院学位委员会首批批准获得博士、硕士学位授予权,并分别于1996年和1997年被批准为原冶金工业部重点学科和陕西省重点学科,2002年被评为国家重点学科,2007年通过国家重点学科复评,是西北地区唯一的结构工程国家重点学科。

1998年获准设立土木工程一级学科博士后科研流动站,2000年获准土木工程一级学科博士学位授予权。

2、培养目标致力于培养德智体全面发展的高级专门科学研究人才;掌握本学科坚实的基础理论和系统的专门知识,具有从事科学研究和服务工程实际的能力,具备开展学术研究和学术交流的能力。

3、研究方向本学科研究方向特色鲜明,学术水平较高,有较强的整体优势。

多年来,围绕本领域发展的前沿问题和国家及西北地区经济建设和社会发展需求,形成了4个相对稳定、富有特色和优势的研究方向:钢结构、工程结构耐久性、组合结构与混合结构以及高强高性能混凝土结构。

本学科学术梯队层次较高、结构合理、整体实力强,逐步形成了一支以中青年学术骨干为主体的学术团队。

目前,学科团队共43人,教授16人,副教授和高级工程师21人,其中博士学位占总人数的80%以上。

组建了钢结构、工程结构耐久性与可靠性、混合-组合结构、结构振动控制及健康监测、混凝土结构与抗震等5个科研团队。

2013年,本学科“现代混凝土结构安全性和耐久性科研团队”获批教育部长江学者创新团队支持。

学科拥有集科学研究、人才培养、学术交流和科技服务等多种功能为一体的土木工程实验研究中心。

中心所属的结构与抗震实验室是原冶金工业部和陕西省重点实验室,也是省部共建教育部重点实验室。

经过多年建设,土木工程实验研究中心已经成为我国学术水平高、技术力量强、功能齐全、设备先进、国内一流的结构工程学科研究基地。

学校的现代化教学中心、网络中心、电子阅览室等配套教学科研平台,拥有完备的现代化信息环境,为本学科的教学科研活动提供了强有力的保障。

4、标志性成果近5年,学科共承担国家、省部级等纵向科研项目236项,总计科研经费3312万元,其中,国家杰出青年科学基金项目、国家科技支撑计划项目、国家自然科学基金重点项目、国家“973”子课题项目、教育部博士点基金项目等44项,省部级重大科技攻关项目等12项;发表论文571 篇,其中三大检索收录论文254篇;出版学术专著及教材32 部;获国家、省部级以上科技奖励11项;获准国家专利25项;主持或参编国家及行业标准12 部。

5、就业情况主要从业领域为:土木工程相关领域的工程结构设计、技术开发、项目管理等工作。

也可在高等院校或科研院所从事教学或科研工作。

防灾减灾工程及防护工程1、专业概述防灾减灾工程与防护工程作为土木工程的二级学科之一,主要研究地震、风、洪水、滑坡、泥石流、爆炸等重大灾害的成灾机理、破坏作用和毁损效应,属土木工程学科中的交叉学科。

西安建筑科技大学防灾减灾工程及防护工程学科是陕西省重点学科,分别于1993年和2000年获得硕士和博士学位授权,并于1998年与结构工程获准设立土木工程一级学科博士后科研流动站,是国内防灾减灾工程及防护工程领域具有重要影响的优势特色学科。

本学科有教授11人,副教授14人。

其中,博士生导师9人,硕士生导师16人。

近年来,承担各级各类科研课题160余项,其中国家科技支撑计划、国家自然科学基金项目等17项。

获省部级以上科技奖励7项,出版学术专著和教材11部,发表学术论文367篇,主编和参编各类规范、标准、规程17部。

2、培养目标本专业培养德智体全面发展的高级专门科学研究人才。

在专业方面应掌握本学科坚实的基础理论和系统的专门知识,具有从事科学研究和服务工程实际的能力。

应熟练掌握一门外语,具备开展学术研究和学术交流的能力。

3、研究方向围绕学科前沿问题和地区经济社会发展需求,形成了组合与混合结构体系抗震、工程结构健康诊断与智能控制、中国古建筑抗震与防灾保护及混凝土结构与砌体结构体系抗震4个特色和优势的研究方向。

同时着力发展工程结构抗火、绿色土木工程、特殊土工程等新方向。

4、标志性成果建成4 m×4 m三维六自由度模拟地震台试验系统;获得国家科学技术进步奖二等奖两项。

5、就业情况主要从业领域为:土木工程相关领域的工程结构设计、技术开发、项目管理等工作。

也可在高等院校或科研院所从事教学或科研工作。

6、结构工程、防灾减灾工程及防护招收导师苏三庆:教授,博士生导师研究方向:混凝土结构;工程结构抗震与减震;工程结构加固郝际平:教授,博士生导师研究方向:钢结构;大跨结构;空间网壳成形及承载力分析;复杂钢结构施工过程分析;稳定方程求解白国良:教授,博士生导师研究方向:混凝土、钢—混凝土组合结构与混合结构体系抗震;高层建筑与复杂工业建筑体系灾变效应与设计方法;结构随机地震反应分析与破坏准则牛荻涛:教授,博士生导师研究方向:混凝土结构耐久性;纤维复合材料及其在土木工程中的应用;工程结构抗震梁兴文:教授,博士生导师研究方向:建筑结构性能抗震设计理论与方法;混杂纤维混凝土结构抗震性能;高层建筑结构抗倒塌理论与方法;高性能混凝土、混杂纤维混凝土基本理论及工程应用王社良:教授,博士生导师研究方向:建筑结构智能监控理论与工程应用技术;智能材料结构系统在土木工程中的应用;复杂结构消能减震及灾变保护理论史庆轩:教授,博士生导师研究方向:(超)高层建筑结构;混凝土结构;工程结构抗震与减震;工程结构诊断与加固郑山锁:教授,博士生导师研究方向:钢与混凝土组合结构抗震;混合结构地震损伤分析与评估;基于结构性能的抗震设计理论及应用建(构)筑物结构震害预测与加固方法姚继涛:教授,博士生导师研究方向:结构安全评价及监测;结构可靠度薛建阳:教授,博士生导师研究方向:钢与混凝土组合结构;高层建筑钢—混凝土混合结构抗震;组合结构抗火;古建筑结构加固与保护苏明周:教授,博士生导师研究方向:钢结构稳定及抗震;新型钢结构体系杨应华:教授,博士生导师研究方向:钢结构;工业钢结构及复杂钢结构熊仲明:教授,博士生导师研究方向:结构与地基共同作用;大跨结构分析与研究;结构抗震设计;古建筑抗震与加固黄炜:教授,博士生导师研究方向:新型结构体系;工程结构减震、隔震技术;强度理论杨勇:教授,博士生导师研究方向:钢与混凝土组合结构;高层建筑钢—混凝土混合结构体系抗震研究;组合结构抗火周铁钢:教授,博士生导师研究方向:新型建筑结构体系;工程结构抗震李晓文:教授,硕士生导师研究方向:惠宽堂:教授,硕士生导师研究方向:钢结构稳定及抗震;高层建筑结构抗震分析与设计王先铁:教授,硕士生导师研究方向:高层钢结构设计、计算及抗震;空间网架成型及分析;轻钢结构及建筑体系门进杰:教授,硕士生导师研究方向:(超)高层建筑结构;高性能混凝土结构;钢-混凝土组合结构朱丽华:副教授,硕士生导师研究方向:钢与混凝土组合结构;(超)高层建筑与复杂工业建筑混合结构体系;新型建筑结构体系李峰:副教授,硕士生导师研究方向:高层钢结构设计、计算及抗震;空间网架成型及分析;轻钢结构及建筑体系陈向荣:副教授,硕士生导师研究方向:钢结构稳定与抗震;钢结构设计理论与设计方法;新型结构体系钟炜辉:副教授,硕士生导师研究方向:高层钢结构设计、计算及抗震;空间网架成型及分析;轻钢结构及建筑体系杨俊芬:副教授,硕士生导师研究方向:钢结构稳定与抗震;钢结构设计理论与设计方法;新型结构体系申红侠:副教授,硕士生导师研究方向:钢结构稳定及抗震;钢与混凝土组合结构及抗震申跃奎:副教授,硕士生导师研究方向:钢结构稳定与抗震;钢结构设计理论与设计方法;新型结构体系冉红东:副教授,硕士生导师研究方向:钢结构稳定与抗震;钢结构设计理论与设计方法;新型结构体系吴耀鹏:副教授,硕士生导师研究方向:钢与混凝土组合结构;新型建筑结构体系朱军强:副教授,硕士生导师研究方向:大跨结构优化分析与设计;智能材料及结构系统理论分析与应用邓明科:副教授,硕士生导师研究方向:高性能结构材料与新型结构体系;建筑结构抗震性能设计理论与方法;钢与混凝土新型组合结构李方圆:副教授,硕士生导师研究方向:建筑结构抗震性能设计理论与方法;钢与混凝土新型组合结构谢启芳:副教授,硕士生导师研究方向:钢与混凝土组合结构;新型组合结构及混合结构李睿:副教授,硕士生导师研究方向:钢筋混凝土设计;结构与地基共同作用研究赵歆冬:副教授,硕士生导师研究方向:复杂高层建筑结构设计;工程结构分析与智能控制文波:副教授,硕士生导师研究方向:工程结构抗震性能研究;工程结构多灾种耦合作用下的性能研究王威:副教授,硕士生导师研究方向:建筑结构安全诊断;钢与混凝土组合结构王林科:高工,硕士生导师研究方向:建筑结构检测鉴定与加固曾珂:副教授,硕士生导师研究方向:钢结构优化设计喻磊:副教授,硕士生导师研究方向:钢与混凝土组合结构、混凝土结构;新型结构体系徐红:副教授,硕士生导师研究方向:新型结构体系;工程结构计算董振平:高工,硕士生导师研究方向:混凝土结构耐久性与寿命预测;纤维复合材料在土木工程中的应用徐亚洲:副教授,硕士生导师研究方向:钢与混凝土组合结构;新型建筑结构体系王秋维:副教授,硕士生导师研究方向:(超)高层建筑结构;高性能混凝土结构;钢-混凝土组合结构岩土工程1、专业概述岩土工程专业成立于1956年, 1981年由国务院学位委员会授权可授予岩土工程硕士学位,是全国首批硕士点之一。