中国古建筑华表石阙牌坊形制变迁和其礼制含义全解

- 格式:ppt

- 大小:4.35 MB

- 文档页数:17

探究传统建筑中的华表艺术【摘要】华表艺术在传统建筑中扮演着重要角色,起源于古代汉族的传统建筑,经历了漫长的发展。

华表的构造特点包括多层结构和复杂的雕刻工艺,装饰形式丰富多样,展现了中国传统建筑的独特魅力。

华表在中国传统建筑中地位显赫,象征着贵族身份和建筑的尊贵。

华表艺术的传承与发展是保护传统文化的重要举措,不同地区的华表艺术也各具特色。

华表艺术是中国传统建筑文化的重要组成部分,体现了其独特魅力,传承与创新是推动传统文化保护的关键。

【关键词】华表艺术、传统建筑、起源、发展、构造特点、装饰形式、地位、意义、传承、发展、特色、重要性、独特魅力、传承、创新、保护传统文化。

1. 引言1.1 华表艺术在传统建筑中的重要性华表艺术在传统建筑中扮演着至关重要的角色,它不仅是建筑的一种装饰,更是中国传统建筑文化的重要象征之一。

华表作为建筑整体的一部分,承载着丰富的文化内涵和历史意义。

它以其独特的形式和风格,成为建筑的标志性元素,展现出传统建筑的气势和美感。

华表艺术在传统建筑中的重要性体现在多个方面。

华表作为建筑的顶部装饰,具有独特的建筑结构和雕刻艺术,能够提升建筑的整体美感和气派。

其精湛的工艺和华丽的装饰,给建筑增添了独特的韵味和故事感,使建筑更加庄重和神秘。

华表在传统建筑中还具有象征意义和功能性。

它代表着建筑主人的社会地位和经济实力,是对主人身份和家族荣耀的象征。

华表也有辟邪避凶的作用,能够保护建筑及其居民免受不祥之气侵扰,为居住者带来平安和吉祥。

华表艺术在传统建筑中的重要性不可忽视。

它不仅是建筑的装饰,更是传统文化的体现和传承。

通过对华表的研究和了解,我们可以更加深入地探索中国传统建筑文化的魅力和精神内涵。

1.2 华表艺术的起源与发展华表艺术起源于中国古代建筑文化,是中国传统建筑中的一种重要装饰元素。

华表最初出现在中国古代宫殿和寺庙建筑中,起源于中国古代建筑的檐下形式,后经过演变和发展逐渐形成了独特的艺术风格。

华表史话华表是我国古代一种特有的建筑艺术形式,在有文字记载之前的传说时代,很可能就已经出现。

在此后很长一段时期,华表被广泛应用在陵墓、宫殿、城门、桥梁等重要建筑物前。

在几千年的历史发展长河中,这一特殊的建筑艺术在功能及形式上,有其自己的演变轨迹。

华表有两个起源,一个是传说中仁君尧舜所设立的“诽谤之木”,用以观得失,纳讽谏;另一个则是一种柱形的标志,给人们指示道路,起到表识的作用。

关于第一种说法,在《淮南子?主术训》中也提到:“尧置敢谏之鼓,舜立诽谤之木。

”《后汉书?杨震传》也载:“臣闻尧舜之时,谏鼓谤木,立之于朝。

”但这些记载,无疑都是后世之人对儒家理想中所谓“大同之世,天下为公”的一种美好憧憬和附会。

对于华表的表识作用,古代史籍中也多有记载,《周礼?秋官?蜡氏》载:“若有死于道路者,则令埋而置?H焉,书其日月焉,悬其衣服任器于有地之官,以待其人。

”《汉书?酷吏传?尹赏传》也记载:“(犯人死后)瘫寺门桓东,?H 著其姓名。

”“瘗”就是埋葬的意思。

这里所提到的“?H”,就是起表识作用的木柱,这与华表最初的表识作用是相同的。

在此条后颜师古的注中也说:“即华表也”。

此外,阮元在其《?C经室集》一集卷一中也认为,华表的来源是因为周代实行井田制度,田门立木以分地界和行列远近,使人望见可知道路里程,所以又称之为“邮表”。

从这些记载来看,华表不管是竖立于道旁,给人指示道路,还是竖立于墓旁,给人标明位置,其表识的作用都是非常明显的。

因此,华表的起源,应该是源于其表识功能。

此后,由于厚葬之风在我国古代的盛行,华表在陵墓建筑中的使用得到了长足发展。

同时,华表在材质上也开始由木制演变为石制。

如《后汉书?光武十王?中山简王焉传》载:“大为修冢茔,开神道。

”注:“墓前开道,建石柱以为标,谓之神道。

”这里的“石柱”就是华表。

此后,大凡陵墓皆有神道,其中华表的运用,最常见的就是将其竖立于陵墓神道前端两侧,作为神道的标志,因而也称之为望柱。

古建筑华表的演化历程>摘要:华表,中华民族的象征之一,但是对于它的起源与演变却并不为人所熟知,而与诸多建筑形制之间的关联性,更增加了华表本身的神秘感。

土楼是世界物质文化遗产,客家文化的见证与结晶。

来到福建省龙岩市永定县的洪坑村,虽为千姿百态的土楼所折服,但是让笔者大感兴趣的却是林氏宗祠的碑林。

林氏宗祠碑林中的石碑分为两种:顶部为毛笔头的代表主人取得的是文功名,顶部为狮子的则代表主人取得的是武功名。

因此,这些石碑或许称之为纪功柱更确切些。

然而,如果抛弃石碑的纪功性,单从形制上来看似乎与华表有着诸多相似之处,只是在现代人的意识中两者在功能上相差甚远,所以鲜将两者联系在一起。

但是在中华文明久长的发展历程中,又基于客家文化与中原文化的一脉相承关系,两者可曾有交汇?华表,作为一种标志性的建筑,多设于宫殿、桥头或陵墓之前,也称为神道柱,石望柱,表,标,碣。

在此意义上,宗祠前的纪功柱也应纳入华表的范畴。

如果此命题成立,那么华表是从何处起源,又有着怎样的演变历程呢?一、起源有人认为华表的原型是原始部落的图腾柱,部落氏族时期的人们将某些的动物、植物或者虚构出的事物作为本部落的祖先或者庇佑者,立为图腾柱,以示象征并加以崇拜。

华表柱头上的动物形象,应是此论点的最大佐证。

也有人认为华表始于“谤木”,所谓“谤木”,便是尧舜时代,在交通要道树立的木牌,以便于人们在上面写谏言。

《淮南子·主术训》云:“尧置敢谏之鼓,舜立诽谤之木。

”这个诽谤之木,是什么样子呢?晋代崔豹的《古今注》中说:“程雅问曰:‘尧设诽谤之木,何也?’答曰:‘今之华表,以横木交柱头,状如华,形似桔槔,大路交衢悉施焉,或谓之‘表示’,以示王者纳谏,亦以表识衢路,秦乃除之,汉始复焉,今西京谓之交午柱’。

”需要强调的是,当时的“诽谤”二字,是指“言其过失”,后来才转变为诬蔑之意。

秦始皇为了加强君主集权,压制自由言论,便把华表全部废掉了。

到了汉代虽然恢复了华表的存在,却没有沿用其纳谏之用。

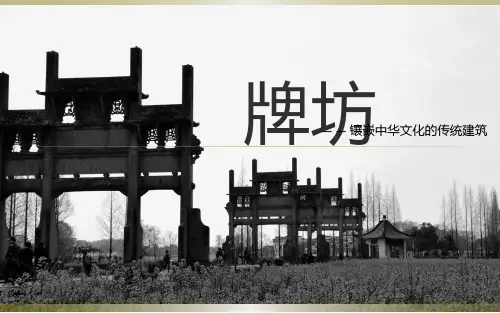

牌坊,一种中国特有的门洞式建筑,《现代汉语词典》里的解释为“形状像牌楼的建筑物,旧时多用来表彰忠孝节义的人物”。

牌坊是中国汉族特色建筑文化之一,是封建社会为宣扬封建礼教,表彰功勋、科第、德政以及两根柱子架一根横梁构成的最简单最原始的门式构架。

《诗经·陈风·衡门》说:“衡门之下,可以栖迟。

泌之洋洋,可以乐饥。

”《汉书·玄成传》曰:“使得自安于衡门之下”,“师古注曰:‘衡门,横一木于门上,贫者之居也。

”漫说古代的牌坊文 / 潘春华 潘 俊文 化culture 43盛行。

城内被纵横交错的棋盘式道路划分成若干块方形居民区,这些居民区,隋代称为“里”,唐代称为“坊”。

坊是居民居住区的基本单位,“坊”与“坊”之间有墙相隔,坊墙中央设有定时启闭的门,以便通行,称为“坊门”。

唐代大诗人白居易的《登观音台望城》一诗,曾对此作过十分生动形象的描绘:“百千家似围棋局,十二街如种菜畦。

”后来因为这种门没有太大的作用,所以就只剩下现在这种形式,于是百姓逐渐地称这种坊门为牌坊。

宋代以前,牌坊主要用于祭天、祀孔。

南宋以后,尤其是明清时期,用于褒扬功德、旌表节烈的牌坊明显多起来,并形成特有之纪念或表彰性装饰建筑。

清人赵翼《蔡节妇诗》云:“今日泥书旌绰楔,清芬长附《柏舟》诗。

”由于这种自成一体的独立牌坊既有标识又有装饰作用,后来除了被建筑于坊的干道以外,还广泛被衙署所用,并越来越多地建造于庙宇、陵墓、祠堂及园林的入口处,成为它们的有机组成部分。

明代陆粲所著的《庚巳编》卷七中有云:“既而解至都司,司门有绰楔,其扁曰:‘万里鹏程’。

”从牌坊建筑形式上分,大致可分为两类:一类叫“冲天式”,也叫“柱出头”式。

顾名思义,这类牌坊的间柱是高出明楼楼顶的。

另一类是“不出头”式。

这类牌坊的最高峰是明楼的正脊。

如果分得再细一些,可以每座牌楼的间数和楼数的多少为依据。

无论柱出头或不出头,均有“一间二柱”“三间四柱”“五间六柱”等形式。

中国传统古建筑——牌楼牌楼,汉族特色建筑文化之一。

是封建社会为表彰功勋、科第、德政以及忠孝节义所立的建筑物。

也有一些宫观寺庙以牌坊作为山门的,还有的是用来标明地名的。

又名牌坊,为门洞式纪念性建筑物,宣扬封建礼教,标榜功德。

牌坊也是祠堂的附属建筑物,昭示家族先人的高尚美德和丰功伟绩,兼有祭祖的功能。

牌坊是由棂星门衍变而来的,开始用于祭天、祀孔。

棂星原作灵星,灵星即天田星,为祈求丰年,汉高祖规定祭天先祭灵星。

宋代则用祭天的礼仪来尊重孔子,后来又改灵星为棂星。

牌坊滥觞于汉阙,成熟于唐、宋,至明、清登峰造极。

并从实用衍化为一种纪念碑式的建筑,被极广泛地用于旌表功德标榜荣耀,不仅置于郊坛、孔庙,以及用于宫殿、庙宇、陵墓、祠堂、衙署和园林前和主要街道的起点、交叉口、桥梁等处,景观性也很强,起到点题、框景、借景等效果。

另外一种说法是,就结构而言,牌坊的原始雏形名为'衡门',是一种由两根柱子架一根横梁构成的最简单最原始的门。

关于'衡门',我们目前所看到的最早记载是《诗·陈风·衡门》:'衡门之下,可以栖迟。

'《诗经》编成于春秋时代,大抵是周初至春秋中叶的作品,据此推断,'衡门'最迟在春秋中叶就已经出现。

这种'衡门'后来被运用到城市中各个居民区之间的'坊门'上。

从春秋战国至唐代,我国城市居民区都采用里坊制,'坊'与'坊'之间有墙相隔,坊墙中央设有门,称为坊门。

起先,这种坊门就像'衡门'那样,由两根立柱架一根横木构成的,只是柱侧安装了可开合的门扇。

现代城市建设中牌坊则多被用为有传统特色的标志物,建于风景区或街区等入口位置其中粗制滥造、比例失调者众多,但也不乏精美壮观的成功之作牌坊是古代官方的称呼,老百姓俗称它为牌楼。

作为中华文化的一个象征,牌坊的历史源远流长,在周朝的时候就已经存在了,《诗·陈风·衡门》:'衡门之下,可以栖迟。

探究传统建筑中的华表艺术作者:赵荣来源:《建筑与装饰》2019年第05期摘要本文从传统建筑环境小品的角度,中国传统建筑中一种具有礼仪性的“摆设”——华表,以及其起源与演变、组成与装饰及其装饰艺术特色进行分析,以展现华表作为中华民族发展的历史见证物的悠久历史和审美意蕴,并从细微之处对华表这类传统建筑环境小品装饰艺术研究工作起到推动作用。

关键词华表;民族地区;装饰艺术特色华表作为传统建筑环境小品,又称表木,相传在尧、舜时期立木牌于交通要道,供人书写谏言,针砭时弊。

远古的华表皆为木制,东汉时期开始使用石柱作华表,华表的作用已经消失了,成为竖立在宫殿、桥梁、陵墓等前的大柱。

它是中国传统建筑中一种具有礼仪性的“摆设”,相传华表也是部落时代的一种图腾标志。

1 华表的起源与演变从历史来看,华表起源甚早。

古称“桓表”,以一种“望柱”的形式出现,传说古代帝王为了能听到老百姓的意见,曾经在宫外悬挂“谏鼓”,大道上设立“谤木”,以供臣民人书写谏言,针砭时弊。

诸如在《淮南子·主术训》中就记有“尧置敢谏之鼓,舜立诽谤之木。

”《后汉书·杨震传》中也说:“臣闻尧舜之世,谏鼓谤木,立之于朝。

”只是这些记载,无疑都是后世之人对儒家理想中所谓“大同之世,天下为公”的一种美好憧憬和附会。

后来,立在大道口的谤木不再具有听纳民意的作用,并在汉朝时期逐渐变为交通路口的一种标志,所以谤木又称为“表木”。

此外,由于这种标志远看好似花朵,故称“华表”(古时“花”同“华”)。

并在邮亭的地方竖立华表,以使送信人不致迷失方向。

两宋时期,华表成为桥梁、陵墓和庙寺等处的环境小品装饰,如北宋大画家张择端画的《清明上河图》中,即可见到卞梁虹桥两端就立有两对高大的华表,其造型为木柱柱头上有十字交叉的短木,柱端立有一仙鹤,这显然就是立在桥头作标志的华表木了。

另东汉以前的华表皆为木制,立在露天经不住风吹日晒和雨淋,它和其他木结构的桥梁、栏杆一样,后来都逐渐被石料所代替。

故宫天安门上的汉白玉“华表”装饰意义何在?大家都知道,天安门前有一对汉白玉雕刻而成的柱子,名字叫华表。

华表与“承天门”(即今天安门)同建于明永乐年间,迄今已有500多年历史。

天安门前这一对华表间距为96米,每根华表由须弥座柱础、柱身和承露盘组成,通高为9.57米,其直径为98厘米,重约2万多公斤。

华表是以巨大高耸的圆柱为主体,通身塑有缠柱云龙,柱上横贯一块美丽的云板,好似插入云际。

柱顶上承露盘上雕刻有一个蹲着的神兽,栩栩如生,这神兽名"犼",性好守望门户。

远远地望去,给人一种庄严的感觉,巧妙点缀了整个精美的故宫建筑群,增强了古老建筑艺术的整体感。

犼[hu],只是个传说,古书上说它是一种似狗而吃人的北方野兽。

俗称为望天吼,朝天吼;还有传说是龙王的儿子,有守望习惯。

华表柱顶之蹬龙(即朝天吼)对天咆哮,被视为上传天意,下达民情。

又有文献记载,地藏王菩萨的坐骑即为“朝天吼”。

天安门前华表上的“犼”兽头向宫外,其意是期望帝王不要沉恋山水和不理朝政,似乎在对外出游览的皇帝说:快回来治理朝政吧!因此该兽又名“望帝归”。

天安门后面也有一对华表,顶上的“犼”头向着宫内,其意是希望帝王不要贪恋宫廷纸醉金迷、美女成群的生活,似乎在告戒皇帝应常出宫体察你的民情!,所以该兽名曰“望帝出”。

其实,华表上的犼,只是一个高高在上的石头,惟一的功能是“望”。

奉天承运的皇帝们根本不理会它的职能,从朱棣到浦仪再到袁士凯称帝,没一个人听它的。

华表功能的演化我国历代辞书在源流上对于“表”解释相对混乱,词源关系界定不明确,解释缺乏准确性和连贯性。

“表”最早当为“示”,至少“表”和“示”是连用或混用的。

《辞海》对于华表的诞生、演进及变迁作了简约而明确的记载。

由这个记载可以看出,今日之华表正是昔日之诽谤木。

尧为何设诽谤木?正是要博纳众谏,广泛听取民众的意见,以便改进朝政。

为了打消大家的顾虑,畅所欲言,特意树起了那么一根木柱,以示百姓所言无罪。

牌坊的文化内涵“它不仅是一种装饰符号和模式语言,也承载着无数个动人的故事,蕴涵着一种独特的文化精神。

”牌坊是中华文化的象征之一,滥觞于汉阙,成熟于唐、宋,至明、清登峰造极,并从实用衍化为一种纪念碑式的建筑,被极广泛地用于旌表功德标榜荣耀,置于郊坛、孔庙,以及宫殿、庙宇、陵墓、祠堂、衙署和园林前。

作为一种独特的纪念碑,它不仅建筑结构自成一格,别具风采,而且集雕刻、绘画、匾联文辞和书法等多种艺术于一身。

“每一座石牌坊都是一件石雕工艺品。

”四川境内保留的牌坊绝大多数都为石质,中国传统的石雕技法圆雕、透雕、高浮雕、浅浮雕、平浮雕、阴线刻等,在石牌坊的雕刻中都广为应用。

独具魅力的造型和精美的雕刻是最初吸引任大跃拍摄的原因。

但很快,他就沉迷于牌坊背后的故事和那独特的文化精神。

在古代中国,特别是宋代以后,牌坊不是一个简单的纪念碑,作为一个建筑符号,它甚至比屯兵堡垒、比官府衙门、比缴粮纳税,更加确切的体现了中央对地方基层的实际控制,因为它体现的是对中央主流意识形态的心理接受及文化认同,更加能体现地方对中央的臣服。

牌坊的建造意图大致可分为四类:一是功德牌坊,为某人记功记德;二是贞洁道德牌坊,多表彰节妇烈女;三类是标志科举成就的,多为家族牌坊,为光宗耀祖之用;四类为标志坊,多立于村镇入口与街上,作为空间段落的分隔之用。

由于特殊的地理、气候原因,中国政治体系早熟并迅速进入大一统时代。

一个地域跨度如此大的中央集权国家,在没有建立数目字管理的基础上长期维持它的统一,在一些西方人看来是不可思议的奇迹,在历史学家黄仁宇先生的解释里,处在中间维系庞大帝国中央和基层联系的单薄力量,就是道德教条和儒教意识形态理论。

遍布于各地的牌坊,即是普通民众向这种道德体系和意识形态理论皈依的标志。

节烈女子对爱情忠贞刚烈一片痴肠、伟男儿功业彪炳拓土开疆、慈爱母亲含辛茹苦照顾教育孩子长大成才、老师苦心教授学生桃李芬芳……细细读来,每一处牌坊都是一篇曲折回环的故事,都是一唱三叹余韵悠悠的乐章。

古建筑牌坊的文化内涵及价值牌坊,又称“绰楔”“牌楼”,是一种集历史、文化、艺术为一体的特有建筑形式。

牌坊的起源可追溯到汉代“里坊”制度的坊门,其形制与古代的衡门、乌头门或棂星门有关。

“衡门之下,可以栖迟”253,汉代以后,旌表之风日盛,“凡有孝子顺孙、贞女义妇、让财救患及学士为民法式者,皆扁表其门,以兴善行”。

自南宋至元、明、清,牌坊的“法式”在不断完善,“凡有孝行节义,为乡里所推重者,据各地方申报,风宪官核实,奏闻即与旌表”,牌坊的内涵已完全被“旌表建坊”所取代,并被历朝赋予褒奖教育、追思纪念、美化装饰等诸多功能,形成一套完整的形制。

一、南阳古建筑牌坊概述南阳是历史文化名城,历史悠久,名人辈出,文化积淀厚重,地上地下文物丰富,留下了众多设计精美的古建筑,其中的古建筑牌坊尤为珍贵。

社旗山陕会馆石坊建于清代,分左、中、右三座,呈“品”字状坐落于社旗山陕会馆大殿前月台上。

社旗山陕会馆石坊以雕刻精美闻名,三座牌坊以透雕为主,满饰满雕历史故事、神仙人物、珍禽瑞兽、花鸟植物、吉祥图案等,宣扬诚信、忠义,展示崇商、尊儒、崇文的理念,形成了利义兼重、崇德崇商的会馆文化;社旗火神庙木牌楼亦建于清代,是社旗火神庙的核心建筑,以形制独特、木雕技艺高超受到推崇,整座牌楼通过雕刻传统的吉祥图案敬奉火神,祈求火神保佑平安无灾;千古人龙石坊、汉昭烈皇帝三顾处石坊和三代遗才石坊均位于南阳卧龙岗,初建于明代或清初,以颂扬诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”精神为主题;内乡县衙的宣化坊和戒石坊为明代初建,重建于清代,雕刻简洁,主要表达宣讲教化和警示官吏的目的;邓州文庙石坊体现的是尊贤敬能、尊儒崇文;南召兴峰寺石坊和淅川香严寺石坊均为明代唐王府奉旨创建,朴素典雅,庄重大方,突出的是皇权。

二、南阳古建筑牌坊的文化内涵从“故君子礼以坊德,刑以坊淫,命以坊欲”可以看出,立“牌坊”并非只是用来遮风避雨,更重要的是通过牌坊的图案和简要的文字给人们树立道德楷模,旌表、褒奖先贤,警示、教化人们要忠君、孝悌、贞节、仁义,要讲气节,要行善积德等,在发挥道德教化的功能,同时也反映出人们对美好生活的向往。

国人知识库—中国古建筑「二十八-牌坊」学习是贯穿一生的技能包,温故知新绝对是最简单的方法,在回看古人的智慧结晶时,我们会发现,有很多东西其实都是先人们给我们总结好了的,我们后来的创新也要有根可循,而这本书便可视为根的一部分。

一个好的建筑没有所谓的好看不好看,但是有没有文化,有没有根是很关键的。

继续分享……第二十八章牌坊牌坊是一种纪念性的建筑,主要由柱、依柱石、梁、枋、楼等几部分组成。

它的形式有一-间两柱、三间四柱等,也有大者能达到五间、七间的牌坊。

柱子之间架有横梁相连。

梁的上面承接着一到三层石板,也就是镌刻有建坊目的之类文字的枋,枋上面建有楼,有些楼还有特别明显的顶盖。

横梁的跨度大,负重也大,容易断裂,为此在梁与柱相连的拐角处多安置有雀替。

牌坊多高达十几米,而柱子又处在一条直线上,为了防止它倒塌,每根石柱前后都有依柱石夹抱。

牌坊建在陵墓、祠堂、衙署、园林等处,甚至是街旁、里坊、路口,既可作为一种标志,也可用于褒扬功德、旌表节烈等。

因此,从牌坊的作用,或是建造意图来说,可以将之分为三大类:标志坊、功德坊和节烈坊。

标志坊标志坊是在某些具有纪念意义的地方所建的牌坊,作为一种标志,并起着昭示后人的作用。

功德坊功德坊是彰显有功名者的功名、政绩的功名坊和表彰某人德行的道德坊的合称。

功名坊功名坊是用来显示某人的官位、政绩或某人的科举成就的。

道德坊道德坊是表彰某人德行的牌坊,诸如行善、有义举等。

节烈坊节烈坊则是用来表彰忠臣、孝子和贞节烈女的,尤其是表彰妇女贞节的最多。

陵墓坊陵墓坊是立在陵墓前方的牌坊,起到一个提示、指引的作用,同时也是陵墓的一种标志。

门式坊门式坊实际上是一种门,因为它的形象有牌坊的特征,所以称为“门式坊”,也可称为“牌坊门”。

如一些地方民居大门贴墙而建成牌坊式即门式坊。

木牌坊木牌坊就是用木材建造的牌坊。

木牌坊是牌坊中出现最早的形式,因为它用的是木制材料,而木材较为易得,所以木制牌坊也就成为了牌坊中出现最早的形式。

中国古建筑中的“华表”华表是中国一种传统的建筑形式。

严格地讲,现在意义上的华表,是一种立于宫殿、庙宇或陵墓等大型建筑旁的装饰性石柱。

华表的前身,最早可以追溯到上古尧舜时期的诽谤木,在中国古代的历史进程里,华表经历了数次形制与功能上的演化,最终到明清时期形成一个相对固定的形式。

一般由底座、蟠龙柱、承露盘和其上蹲兽组成。

据古籍记载,华表在古代有过许多不同名称,除华表外还叫表木、交午木、诽谤木、恒表和表、望柱等。

实际这些不同名称,不过是人们从不同角度给与华表的命名。

华表初称诽谤木,以一种纳谏工具的身份诞生于上古时期,传说尧帝设谏鼓,舜帝立谤木,虽具体形式不得考证,但最初功能是与某种民族公示性活动有关;至秦汉发展为交午木,即两横木交于柱头,一纵一横交为午,有纳谏和识路的双重作用,同时,随着考古文物的出土,墓表石柱最早在汉代也已然出现,只是一出现便走向墓地,与古老的诽谤木并无直接的继承关系;至唐宋,两交午木间横一坊额,发展成为牌坊中的乌头门和棂星门,陵墓神道华表则展现出更加统一的规格和科学的尺度感,此外,“鹤归华表”的独特形式在唐宋也是风靡一时;直至明清,木质华表消失,石制华表承嬗离合统一形制,并于陵庙神道走向宫殿楼宇,为世人所熟知的天安门前的两对汉白玉华表也是明永乐年间所建。

华表的分类(1)交通华表华表的重要功能之一就是作为交通标志。

即《古今注》所谓“亦以表识路衢也。

”交通华表设置于以下几个地方:①亭邮:《说文》:“桓,亭邮表也。

”《礼记正义》:“亭邮之所而立表木谓之桓,即今桥旁表柱也。

”《汉书·尹尝传》注引如谆语,对亭邮表记述最详:“旧亭传于四角面百步,筑土四方,上有屋,屋上有柱,高丈余,有木板,贯柱四出,名曰桓表。

”这样的华表实物早已无存,但在古代画象中却有完整的记录。

②街道:有在路口所设,《古今注》记华表“大路交衢皆施焉”。

有在城市街道或乡间要道所设。

《后汉书·卫飒传》记汉交通要道“十里一亭,……五里一邮”,“洛阳二十四街,街一亭”。

解读中国古代牌坊的文化内涵、牌坊种类和牌坊的功能作用牌坊的演变过程牌坊又称牌楼,古名绰楔。

千百年来牌坊繁衍发展,不仅遍及华夏城乡,而且还远涉重洋,屹立于异国他乡的许多地方。

被视为中华文化的一个典型标识。

这种由两根柱子架一根横梁构成的,最简单最原始的门名为“衡门”。

“衡门,横一木于门上,贫者之居也。

”就其结构来讲,“衡门”无疑已具备构成牌坊的基本要素。

堪称牌坊的原始雏形,目前我们所看到的古代典籍中有关“衡门”的最早记载是《诗·陈风·衡门》“衡门之下可以栖迟”《诗经》编成于春秋时代,大抵是周初至春秋中叶的作品,由此可以推段:“衡门”至迟在春秋中叶即已出现。

这是牌坊发展的第一阶段,是牌坊孕育产生的胚胎期。

从春秋战国至唐代,我国城市都采用里坊制,城内被纵横交错的棋盘式道路,划分成若干块方形居民区。

这些居民区在隋代称为“里”,唐代称之为“坊”,里坊是居民居住区的基本单位。

“坊”与“坊”之间有墙相隔,坊墙中央设有门,以便通行,称之为坊门。

这种坊门起先只是像“衡门”那样由两根立柱架一根横木,柱侧安装可开合的门扇而构成的。

后来随着城市建设的毛繁荣人们对坊的建造也讲究起来,将产生于上古时代,这时已演化得形制赫然华贵的华表柱移植到坊门上来,出现了由两根高过门顶的高大华表柱中间连一至两根横梁,及门扇组合成一种新式样的门,称为“乌头门”。

宋以后,乌头门这名称日渐少用,而被被“棂星门”这一称呼取代。

因其华表柱远远高出额枋,呈冲天状。

后来便逐浙发展成冲天牌坊,成为牌坊最主要的形制。

尽管棂星门的形制,比普通坊门庄重美观,但仍不够华丽气派,于是人们又将春秋时即已经产生建造在宫殿、祠庙和陵墓前的阙的形制吸纳到坊门的形制中来,将具有优美造型、壮观气势的阙的楼顶移植到坊门上来。

在坊门的立柱上面也加盖了楼顶,从而使无顶的坊门久而之演变成了有瑰丽楼顶的屋宇式牌楼。

继而人们又将华表柱和阙的优点吸纳进对坊门的改造中,即将坊门的柱子替换成高高冲天的华表柱,又在坊门的额坊上盖起了楼顶。