1.4光的受激辐射解析

- 格式:ppt

- 大小:1.57 MB

- 文档页数:107

![光的受激辐射 激光原理及应用 [电子教案]电子](https://uimg.taocdn.com/cc01c055bfd5b9f3f90f76c66137ee06eff94e21.webp)

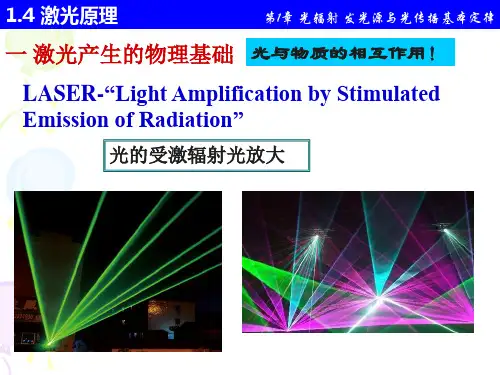

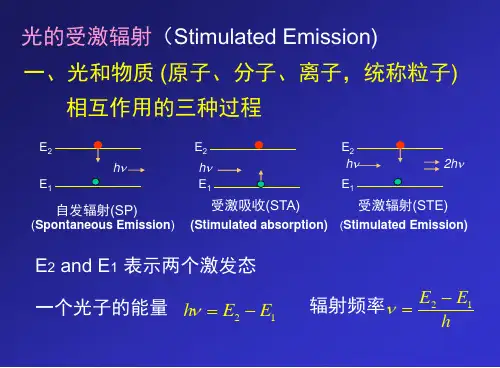

光的受激辐射激光原理及应用第一章:激光概述1.1 激光的定义激光的中文全称:Light Amplification Stimulated Emission of Radiation 激光的特点:相干性好、平行度好、亮度高、单色性好1.2 激光的产生原理受激辐射:外来的光子与一个束缚电子发生能量交换,使电子从较低能级跃迁到较高能级,成为激发态电子。

激发态电子回到较低能级时,会释放出一个与外来光子频率、相位、偏振方向相同的光子,这就是受激辐射。

激光的放大过程:受激辐射产生的光子与入射光子具有相同的频率和相位,导致更多的束缚电子发生受激辐射,从而实现光的放大。

1.3 激光的应用领域科研领域:光谱分析、激光干涉、激光雷达等。

工业领域:激光切割、激光焊接、激光打标等。

医疗领域:激光手术、激光治疗、激光美容等。

生活领域:激光打印、激光投影、激光视盘等。

第二章:激光器的基本原理2.1 激光器的组成激光介质:产生激光的物质,如半导体、气体、固体等。

泵浦源:提供能量,使激光介质中的电子发生跃迁。

光学谐振腔:限制激光的传播方向,增强激光的放大效果。

输出耦合器:将激光输出到外部。

2.2 激光的产生过程泵浦源激发激光介质,使电子从基态跃迁到激发态。

激发态电子回到基态时,发生受激辐射,产生激光。

激光在光学谐振腔内多次反射,实现光的放大。

输出耦合器将激光输出到外部。

2.3 激光器的类型及特点气体激光器:采用气体作为激光介质,如二氧化碳激光器、氦氖激光器等。

固体激光器:采用固体材料作为激光介质,如钕激光器、钇铝石榴石激光器等。

半导体激光器:采用半导体材料作为激光介质,如激光二极管等。

光纤激光器:采用光纤作为激光介质,具有高亮度、低阈值等优点。

第三章:激光的性质与应用3.1 激光的相干性3.2 激光的平行度3.3 激光的亮度亮度高的特点:可用于激光投影、激光显示等。

3.4 激光的单色性3.5 激光的应用实例激光切割:用于金属和非金属材料的切割加工。

受激吸收和受激辐射是物理学中的基本概念,它们涉及到物质与光相互作用的过程。

在经典力学中,我们可以通过以下模型来解释这些现象:

1. 受激吸收:当光子(能量量子)照射到物质上时,物质中的电子吸收光子的能量,从低能级跃迁到高能级。

这个过程称为受激吸收。

在经典力学中,我们可以将这个过程视为光子与电子之间的相互作用,能量守恒和动量守恒定律在这个过程中得到满足。

2. 受激辐射:当物质中的电子从高能级跃迁回低能级时,会释放出光子。

这个过程称为受激辐射。

在经典力学中,我们可以将这个过程视为电子与光子之间的相互作用。

受激辐射的光子能量和方向与入射光子相同,但频率可能有所不同。

经典力学模型通常基于以下几个假设:

1. 光子与电子之间的相互作用是瞬间完成的,不存在延迟。

2. 电子在吸收和辐射过程中,其动量守恒,即电子在跃迁前后的动量之和保持不变。

3. 忽略电子之间以及电子与原子核之间的相互作用,将电子视为点粒子。

通过以上假设,我们可以利用经典力学的方法研究受激吸收和受激辐射现象。

然而,需要注意的是,在实际应用中,特别是在微观和量子尺度上,需要考虑量子力学效应,例如波函数坍缩和量子纠缠等。

这时,经典力学模型可能不再适用,而需要采用量子力学方法进行研究。

此外,受激辐射过程中的光子释放具有一定的随机性,实际应用中常常涉及到统计力学的方法来描述这个过程。

在统计力学框架下,受激辐射的光子数和能量分布可以通过概率密度函数来描述。

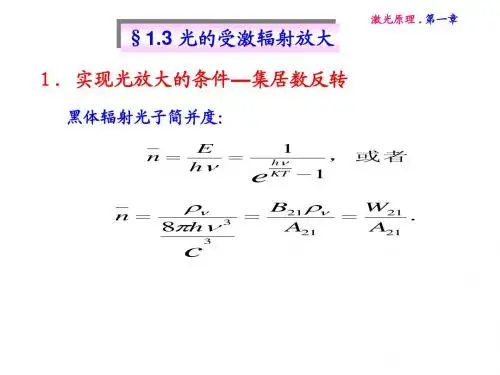

第二节 受激辐射、受激吸收与自发辐射黑体辐射场,可以理解为组成黑体的原子和光场(或电磁波)相互作用的结果。

光波的产生和传播过程都不可避免涉及光和原子之间的相互作用。

在电磁场理论中,证明了电磁辐射来源于具有加速度的带电物体。

这个结论我们可以从很多方面得到验证。

医院的X 光机利用高能电子快速减速辐射X 射线;高能电子加速器所产生的电磁辐射就来源于具有加速度的电子;电真空微波器件输出的微波也来源于具有加速度的电子辐射。

光在物质中传播时,原子中的正电荷和负电荷受光场中电场作用,向相反方向运动,形成电偶极子,电偶极子向空间辐射光,和入射光场叠加在一起,形成物质中的总光波。

电磁场理论这些结论在用于宏观物质时,没有出现问题。

但用于解释原子发光过程时,却出项了难以调和的矛盾。

二十世纪初,通过实验已经知道电子是物质的基本组成部分,电子带负电,但物质都是电中性的,所以物质中一定还有带正电的部分。

通过测量电子的荷质比(m e /),知道电子质量比原子质量小得多。

很重的带正电的部份称为原子核。

在这个基础上,物理学家开始猜想原子模型。

最早的原子模型是汤姆孙(J.J.Thomson )提出的,他设想原子就是带正电荷的那一部分均匀分布为一个胶状的球体,带负电的电子镶嵌在这个胶体上,原子就像一个面上有芝麻的面包。

原子发光的频率(光谱)就是这样一个球体的振动频率。

这个模型被后来的电子散射和α粒子的散射实验证明是不对的。

卢瑟福(E.Rutherford )1909年α粒子散射实验说明,原子大部分是空的,不是一个实心球。

所谓α粒子,就是由两粒带正电荷的质子和两粒中性的中子组成,相当于一个氦原子核。

在自然界内大部分的重元素(例如铀和镭,原子序数为82或以上)在衰变时辐射α粒子。

卢瑟福用α粒子去轰击铂薄片,按照汤姆孙模型,带正电的α粒子受到带正电的铂原子核的散射,α粒子应该偏离入射方向。

但实验发现,只有少量的α粒子发生大角度的偏转,大量原子直接穿过铂薄片,说明大量α粒子没有受到铂原子的作用,原子中的绝大部分空间空无一物。