遂宁市河东新区滨江景观带分析

- 格式:ppt

- 大小:4.23 MB

- 文档页数:13

滨江绿地调研报告——调研报告:一、背景滨江绿地是一处位于滨江新城的绿色休闲公园,占地面积约500亩。

由于其独特的地理位置和自然资源,滨江绿地一直是当地居民和游客休闲娱乐的首选所在。

为了了解滨江绿地的管理情况和公众意见,我们进行了一次调研。

二、调研方法1.问卷调查:我们利用线下和线上方式,设计了一份问卷,包括滨江绿地的环境质量、管理维护、活动设施和服务等方面的问题。

共收集了300份有效问卷。

2.实地观察和访谈:我们对滨江绿地的环境、设施、服务等方面进行了实地观察,并采访了一些居民和游客,了解他们的体验和意见。

三、调研结果1.环境质量:大多数受访者对滨江绿地的环境质量表示满意,认为空气清新、景色宜人。

2.管理维护:部分受访者对滨江绿地的管理维护提出了一些意见和建议,希望增加巡逻和保洁力度,保持公园的整洁。

3.活动设施:绝大多数受访者对滨江绿地的活动设施非常满意,认为有足够的娱乐和运动设施。

4.服务质量:受访者普遍认为滨江绿地的服务质量较高,对工作人员的态度和服务过程表示满意。

四、问题与建议1.管理维护:加大对滨江绿地的管理力度,增加巡逻以及保洁人员,确保公园的整洁和安全。

2.活动推广:增加更多的文体活动,吸引更多人来参与,并且提供更多的活动信息。

3.环境改善:加强绿化和景观维护工作,提升滨江绿地的整体环境质量。

4.服务提升:对工作人员进行培训,提高服务质量,增加游客的满意度。

五、结论滨江绿地在大部分方面获得了公众的认可和总体满意度较高。

然而,仍有一些问题需要得到关注和改进,如管理维护、活动推广和服务质量等。

通过采纳公众的建议和意见,滨江绿地可以进一步提升其形象和服务质量,吸引更多人来参观和休闲。

滨河景观功能分区之我见——李斌重庆是一个三峡两水的滨水城市,滨江道路环绕山城,山地景观与滨江特色地貌有机的结合,为我们打造滨江景观提供大量得设计空间。

随着城市化进程的加快,重庆滨河景观设计在许多方面取得了巨大的成就,各地滨河景观相继开发,滨河公园大量实施,为重庆特色的立体山水景观,增添一道亮丽的风景线。

但是由于种种原因,形成的滨河景观都仅仅是取得景观的视觉效果,没有从“人”的最基础、最根本的需要出发。

大多数滨河景观只是从独立景点出发,功能性的开发利用,而忽略了各个空间要素的融合,出现了人与环境、人与自然、人与人之间的不协调。

才会出现功能单一的没有绿化带和休闲场所滨江公路,滨江堡坎。

我们应该改变单一的交通功能和滨江公路景点造景,而从“人”的角度去理解和分析景观。

1、功能分区的定义:滨江景观带功能分区就是将各功能部分的特性和其他部分的关系进行深入细致、合理、有效的分析。

功能分区常依据动静原则、公共和私密原则、开放与封闭原则进行分区。

也就是在大的景观环境或条件下,充分了解其环境周围及邻近实体对人产生相互作用的特定区域;是人与环境协调的焦点。

由此,我们可以理解滨河景观功能分区充满了无限的生动性和灵活性,也有无数的不确定性。

功能分区是人与环境契合的焦点,也是一个景观构成的重要设计环节。

2、现代滨河景观设计功能分区存在的问题:随着经济的发展,社会物质和精神文明的提高,人们对环境的要求也越来越高了,大量滨河景观的综合治理已受到社会的日益关注,但有许多的滨河景观都是在一种盲目的环境改造和片面的景观视觉效果下设计修建的,进而忽略了周边环境和使用对象。

有的即便找到了使用对象,但又缺乏人对其主要功能及次要辅助功能的认识,未体现出功能的多样性,比如:未依据动静原则,公开和私密原则,开放与封闭原则;在使用对象上,未分清各个年龄阶段层次的不同;在活动区域内上,未分清高层次与普通使用、高科技与普通设施上的运用。

使得整个滨河景观出现景点与景点脱节,不与人的行为活动严格一致,致使整个功能分区不能相互协调,造成不合理滨河景观。

滨江公园设计方案滨江公园设计方案一、规划背景和目标:滨江公园位于城市南部,占地面积约10万平方米,设计目标是打造一个集休闲、娱乐、文化和生态为一体的现代化城市公园,以满足市民的休闲需求,并提供一个交流、学习和放松的场所。

二、主要设计内容:1.景观设计:以滨江公园所处的自然环境为基础,采用生态景观设计理念,注重保护自然资源,增加绿地面积,并有选择性地引入特色植物,打造具有地方特色的园林景观。

在滨江公园内设置人工湖泊和水景,增加水体面积,为游客提供湖畔休闲区域和水上娱乐设施。

2.功能区划:根据市民需求和公园规模,将滨江公园划分为休闲区、运动区、文化区和游乐区等四个主要功能区:休闲区主要设置有健身步道、凉亭和休闲座椅,供市民散步、休息和聚会;运动区主要设置有篮球场、足球场和网球场等运动设施,满足市民的运动需求;文化区设置有音乐喷泉和露天剧场,为市民提供文化娱乐活动的场所;游乐区设置有儿童游乐设施、旋转木马和攀岩设施等,满足儿童的娱乐需求。

3.交通配套:为了方便市民的出行,滨江公园设计了完善的交通配套措施。

首先,在公园周边设置了公交车站和自行车租赁点,方便市民搭乘公共交通进入公园;其次,在公园内设置了停车场,提供充足的停车位,方便市民自驾前往公园。

三、预期效果和创新点:1.提供一个城市绿肺:通过增加绿地面积和引入大量的植被,滨江公园将成为城市的绿肺,为市民提供一个呼吸新鲜空气和接触大自然的场所。

2.促进城市文化交流:在滨江公园的文化区设置音乐喷泉和露天剧场,可以举办音乐会、戏剧演出和文化展览等活动,吸引更多的市民参与其中,促进城市文化交流和提升城市文化品质。

3.打造多功能的休闲场所:滨江公园的多功能区划,能够满足市民的各种休闲需求,不仅可以进行体育运动,还可以进行文化娱乐活动,为市民提供一个全方位的休闲场所。

4.注重生态环保:在滨江公园的设计中,注重保护自然资源,通过合理规划和设计,充分利用自然环境,并提供了循环利用的水处理系统,减少对自然资源的消耗,实现生态环境的可持续发展。

“一江两岸”滨河景观带的景观设计分析作者:王冠来源:《中国市场》2016年第17期[摘要]随着物质生活的改善,人们对生活环境质量的要求也在增多,很多滨河城市居民也加大了对河流环境的重视,使得滨河景观发展成为了可能。

为了满足人们需求,“一江两岸”滨河景观带的景观设计已经成为现代重点研究内容,针对这种情况,文章从“一江两岸”滨河景观带景观设计中应坚持的原则入手,重点研究实现这一目标的方式。

[关键词]“一江两岸”;滨河景观带;景观设计现阶段,人们对滨河景观提出了很高要求,要将其建设成为既能满足人们精神需求,又能为人们提供休闲娱乐之地。

为实现这一目标就需要坚持“一江两岸”滨河景观设计原则,并采取有效措施努力完成既定目标。

只有这样才能真实实现滨河景观带设计价值,完成滨河景观设计,满足人们要求。

1“一江两岸”滨河景观带景观设计中应坚持的原则1.1加强与自然的联系,注重生态因素体现滨河景观设计的主要目的是为人们营造良好的滨水环境,满足人们的精神需求,让人们将自然作为生命的源泉,保护自然,感受自然给人们带来的恩惠,为实现这一目标就要在滨河景观设计中加强与自然的联系,展现生态因素[1]。

人在自然中并不是独立存在的,需要与周围事物相融合,因此,在滨河景观设计中一定要体现自然特点,将生态理念应用其中,只有这样才能使河道环境更具生命力,实现人类与自然和谐发展。

1.2坚持亲水原则人的生存与发展离不开水的运用,人本身就对水有天生的亲近感,在中国古代的生活中,很多人都是傍水而居,直到今天也是如此,可见人们对水有莫名的亲近感,所以在滨河景观设计中也要坚持亲水原则,只有这样才能使设计更加合理。

如果没有将亲水互动体现出来,无疑是一种较为失败的设计。

因此,在滨河景观设计中可以通过码头等拉近人与水体之间的距离,也可以设计高耸的观景楼,以满足人们遥望水景的需求。

1.3展现地域文化地区与地区的不同所产生的地域文化也就不同,给人带来的感受也就不同,针对这种情况,就需要重视各种地域文化之间的交融,将地域文化融入到滨河景观设计中可以让人们在同一景观中获得不同感受。

四川省绵阳市,自古以来水系发达,并有三江汇流之称。

在现代社会飞速发展中,作为城市建设的黄金地段、城市中心独特空间的滨水地带,其承载了太多责任与建设城市的重要意义。

而本文立足于“城市双修”理论,不断挖掘绵阳市独特的地域性文化,并以其为先导,遵循保护优先,绿色发展的规划思路,在原有景观带的基础上提出改造建议,营造属于绵阳市的独特的滨江景观带的城市名片,以及集休闲、娱乐、商业等为一体的滨江空间。

一、概况(一)区域位置绵阳市为四川省第二大城市,素有“中国科技城”之称。

绵阳市境内地理区位条件良好,交通便捷,且涪江流域内地势平缓,经济潜力大,区位条件突出。

涪江流经的主城区住宅密集,人口众多;东方红大桥、涪江三桥、涪江二桥等多条干线经过,交通密集且便利。

这就为滨江景观带提供了良好的人流量基础,这样一来,涪江景观带就的建设就更有必要了。

从城市发展范畴来讲,涪江沿岸的建设是城市发展进程中必不可少的一部分,有助于城市形象的提升,可以成为城市重要的滨水地标。

(二)自然条件绵阳市区的大部分气候特点为:热量丰富,光照条件好,雨量充沛,夏季东部易旱,西部易涝;绵阳市降水年均量826~1417mm,导致涪江水位四季变化明显,且汛期每年都有洪水期,洪水泛滥。

因此,建设应更加注重防洪功能,真正从景观美感度、基础设施、社会人文、自然生态等方面全面综合进行考虑。

二、“城市双修”视角下的涪江两岸现状剖析(一)城市双修理论随着近年来我国城市化程度的不断提高,因发展而藏匿的一系列问题以及城市化进程带来的“后遗症”也随之出现。

“城市双修”即“生态修复和城市修补”,“生态修复”即利用再生态的理念,修护在城市化进程中被不断破坏的自然环境(土地、地形地貌、生物链等)。

(二)绵阳市“三江六岸”的总体规划布局绵阳市以涪江、安昌江、芙蓉溪三条河流为骨架的滨水空间资源的利用成为制约城市整体形态打造的核心因素,将“三江六岸”地区打造为绵阳市的城市精品区域,留住城市的山水情怀是目前绵阳市发展规划的迫切需求。

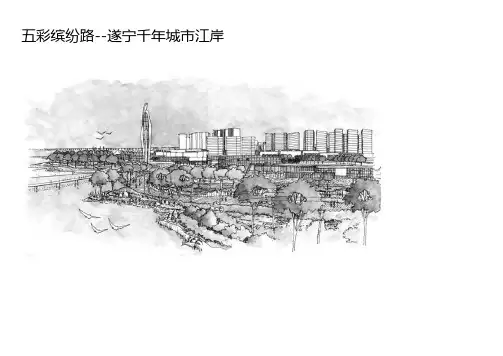

五彩缤纷路--遂宁千年城市江岸毕路德建筑顾问有限公司设计了四川省遂宁市河东新区滨江景观带规划:五彩缤纷路。

1660年前,涪江岸边这片土地上已有历史的烽烟;10年前,这是一片无人问津的郊野之地。

毕路德着眼于城市开发中可持续性功能的创新与研究工作,创见性地将“以优美江岸线为链”的设计理念在这条多彩多姿的路上进行多维度呈现,并进而将之演化成一条灵动的飘带。

变废弃的滩涂为生态湿地。

复现自然清洁,辽阔的水域又为野生动植物提供了多种栖息地。

设计不仅从细节入手,力图将生态技术渗入景观型体的各个细节中;设计也从全局把控,确保方案带来高品质的工程实现度。

最终为都市文化生活带来可持续性、生态多产的多元化城市滨水区。

五彩缤纷路,设计语汇复活千年城市江岸项目信息项目名称:遂宁河东新区滨江景观带规划(五彩缤纷路)设计范围:规划及景观、建筑设计项目性质:城市规划、景观设计单位:毕路德建筑顾问有限公司项目位置:四川省遂宁市建设单位:遂宁市河东开发建设有限公司项目尺度:中国中小城市生态滨水规划项目,覆盖了涪江沿岸8公里、140公顷区域占地面积:725000平方米设计时间:2008年当今中国,正在经历新一轮城镇化的巨大浪潮冲击。

作为城镇化前沿的中小城市,面临着社会经济、环境等诸多问题。

涪江湿地公园,从环境再生创造切入,引导和提升城市社会效益、经济效益和环境效益的再生。

前世今生——设计背景1660年前,涪江岸边这片土地上已有历史的烽烟,书写荣耀;10年前,这是一片荒草丛生,无人问津的郊野之地;1660年后,当重新思考这片土地的使命落于毕路德的肩头,便注定了始于公元2008年的这一次城市建设不再是简单的城市开发,更是一项生态恢复工程,是一次将有着千年古韵却破败荒凉的河滩地变成“城市绿肺”的神奇之举。

但政府财政投入有限,试图用极少的投入去完成一件几乎看起来不可能完成的任务,不仅资源匮乏、空间有限,还面临着如何将一个原本作农业、防洪之用的大尺度荒块改良成为一片有可持续生长力的城市化滨水景观,此外城市化进程中创伤了自然环境和生态等诸多条件也都在束缚着我们。

目录一.文字说明1.规划对象 (2)1.1 遂宁市概况 (2)1.2 规划范围 (3)1.3 规划内容和要求 (3)2.规划思想 (3)2.1规划依据 (3)2.2规划目标 (3)2.3规划原则 (4)3.风貌评价 (4)3.1城市风貌总体评价 (4)3.2城市风貌因素评价 (4)4.风貌定位——遂宁市城市风貌审美特征 (5)4.1 审美特征与风貌定位 (5)4.2风貌定位概念解读 (6)5.风貌分区 (6)5.1山水风貌区 (6)5.2观音文化风貌区 (7)5.3民俗文化风貌区 (7)5.4现代都市风貌区 (7)6.风貌规划 (7)6.1 山水风貌规划 (7)6.2建筑风貌规划 (8)6.3 景观风貌规划 (10)7.风貌感知 (12)7.1风貌感知场所规划 (12)7.2风貌感知视线分析 (12)8.风貌保障 (14)二.图纸01.区位分析图02.风貌评价图03.风貌分区规划图04.山体风貌控制与引导图05.水体风貌控制与引导图06.建筑形式控制与引导图07. 建筑高度和色彩控制与引导图08.绿地景观系统规划图09.标志景观系统规划图10.道路景观系统规划图11.风貌感知场所规划图12.城市视线系统规划图1.规划对象1.1 遂宁市概况1.1.1地理位置遂宁市地处四川盆地中部,涪江中游。

市域南北长108.9公里,东西宽90.3公里,面积5300平方公里。

遂宁市具有优越的交通区位。

东邻重庆、广安、南充,南接资阳,西连德阳,北靠绵阳。

距离成都、重庆各230公里,与两大城市呈等距三角关系;与省内绵阳、内江、达州等地距离均在100公里左右。

川鄂、绵渝公路在此交汇,达成铁路穿境而过,成南高速路建成通车,遂渝快速铁路已经开工建设,遂宁即将成为四川第二大交通枢纽。

1.1.2历史沿革东晋穆帝永和三年(公元347年)恒温平蜀后置遂宁郡,取息乱安宁之意,遂宁由此得名。

因其四面环山,又名“斗城”。

东晋以后,曾为郡、州、府、县、地区和地级市治所。