气象物候专题杜巧朋共64页

- 格式:ppt

- 大小:4.76 MB

- 文档页数:64

专题气象物候课件专题气象物候课件气象简单来说就是天气气象的变化,气象的变化是万万千千的,难以琢磨,下面是气象物候专题的课件,希望对大家有帮助。

气象物候人生活在大自然中,感受四时交替,感受万物变化,习以为常,然而,如果能够认真观察和思考,就能够发现周围事物变化的规律,并从中得到有益的启示。

气象物候就是看一些东西的变化来预测天气。

例如:“游丝天外飞;久晴便可期”:游丝天外飞指毛卷云等等一些现象的变化来预测到天气的变化。

气象气候石柱出汗,大雨滚滚。

缸壁出水,会落在雨。

白蚁绕灯飞,天将发(降)大雨。

燕子低飞,出门带蓑衣。

蜘蛛结网屋檐下,外出要带雨伞或笠麻(斗笠)。

大棘开花好种棉,小棘开花好莳田。

笋壳包蚤(跳蚤)来,芒花扫蚤去。

春雾晴,夏雾雨,秋雾蒙蒙有点水。

热(日指太阳)朗昼,两头溜。

热头(太阳)送山,天光(明天)一般般。

热头射一射,落雨落到夜。

月光生毛,落雨居多。

南闪(电)三日,北闪对时。

雷公先喝歌,有雨也唔(不)多。

久晴见雾雨,久雨见雾晴。

燕子低飞天将雨。

燕子窝垫草多雨水多。

群雁南飞天将冷群雁北飞天将暖。

大榕树冬不落叶兆春寒。

猪衔草寒潮到。

狗泡水天将雨。

蜜蜂迟归雨来风吹。

蚯蚓封洞有大雨。

日暖夜寒,东海也乾。

燕子低飞蛇过道,大雨不久就来到。

饭粒黏碗、山腰有卷云,天气晴。

候鸟早飞来之年,雪较多。

正月冷死猪(寒死龟),二月冷死牛,三月冷死播田夫。

四月初八晴,瓜果好收成。

五月南风下大雨,六月南风飘飘晴;六月十九,无风水也吼。

六月大风台,七月作水灾。

九月九港风雾紧靠山顶往上飘、烟往上飘时晴天,横散时下雨。

雨来雪,不停歇。

雷打天顶,有雨不狠;雷打天边,大雨连天。

老鼠做窝,寒流将到。

鹭飞溪河,洪水必到。

蚂蚁搬家,长虫(蛇)穿道,大雨滂沱。

鸡早(进笼)睛,鸭早(进笼)雨。

狗食(喝)水,天落(降)雨。

大棘开花好种棉,小棘开花好莳田。

笋壳包蚤(跳蚤)来,芒花扫蚤去。

春雾晴,夏雾雨,秋雾蒙蒙有点水。

雷公先唱歌,有雨也唔(不)多。

气象物候专题(共7页) -本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-气象物候专题一、关于“气象物候”的成语:春暖花开、秋高气爽、秋风扫落叶、一叶知秋、春华秋实二、关于气象物候的诗词:1.几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

2.杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

3.接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

4.八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。

5.羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

6.小荷才露尖尖角,早有蜻蜒立上头。

7.好雨知时节,当春乃发生。

8.春风又绿江南岸,明月何时照我还。

9.离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生。

10.无可奈何花落去,似曾相识燕归来。

11.绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹。

12.泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。

13.莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

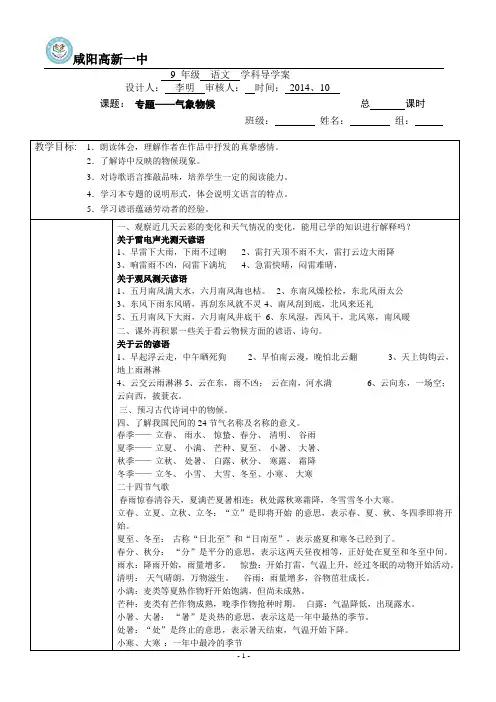

三、关于气象物候的谚语:(1)日晕三更雨,月晕午时风。

(2)东虹轰隆西虹雨。

(3)朝霞不出门,晚霞行千里。

(4)棉花云,雨快临。

雁鹅过,赶快播,雁下地,就嫌迟。

(5)清明断雪、谷雨断霜。

(6)蚂蚁搬家,蛇过道,不久雨就到。

(7)立春晴一日,耕田不用力。

四、物候现象的决定性因素:1.纬度 2.经度 3.高下(海拔) 4.古今五、主要题型的答题要点和步骤:1.描述物候现象:时间、地点、气温、诗句中的景象2.分析物候现象的成因:判断决定因素-概括规律-结合句子分析六、描述有关物候现象。

1.五月天山雪,无花只有寒。

(《塞下曲六首(其一)》)示例:农历五月,多数植物早已过了花期,而天山仍是冰雪一片。

(原因在于高下差异)2.梅雨。

柳宗元写在广西柳州的《梅雨》诗说:“梅熟迎时雨,苍茫值小春(农历三月)。

”杜甫写在四川成都的《梅雨》诗说:“南京(指成都)犀浦道,四月熟黄梅。

”苏轼写在浙江湖州的《舶趠风》诗说:“三时(农历五月)已断黄梅雨,万里初来舶趠风。

”请你用物候知识解释这种现象。

示例:梅雨多发生在春夏之交,但各地“入梅”的时间不一样。

柳州、成都、湖州地点不同,入梅时间自然不同,梅雨期的长短也不一样。

气象物候同步专题练习和答案8.专题与语文实践活动。

(7分)九年级某班围绕“气象物候”举行一次专题研讨会,请你参与完成以下任务。

(1).【活动一:探究规律】(2分)两个月前/在广州/看见了玉兰花开/两个月后/在北京/又看见了玉兰花/玉兰花呀/我说/你走得多慢哪/费了两个月工夫/你才到了京华。

——《玉兰和红杏》阅读这首诗,联系物候知识,说说你的发现。

(2).【活动二:淘宝】(2分)《塞下曲六首》(其一)写的是农历五月天山的景象,它说明了物候的高低差异。

在大气中从地面往上升那么气温下降,平均每上升200米,温度要下降1℃。

请你从其他中寻觅出反映这一物候现象两句古诗来。

(3).【活动三:委婉交流】(3分)学校“我爱科学”社团的老师向同学们征集“关注科技中的物候”的稿件。

晓华同学提供了一份稿件:“风云四号”气象卫星是我国第二代静止气象卫星,主要开展目标是卫星姿态稳定方式为三轴稳定,提高观测的时间分辨率和区域机动探测能力;提高扫描成像仪性能,以加强中小尺度天气系统的监测能力;开展大气垂直探测和微波探测,解决高轨三维遥感;开展极紫外和X射线太阳观测,加强空间天气监测预警。

看到这那么材料,小明同学认为有关物候知识的民谚、俗语已经没有存在的价值了,你和他有不同观点,请试着说服他。

答案:8、(7分)【活动一:探究规律】(2分)物候现象受纬度影响,越往北玉兰花开得越迟。

【活动二:标准表达】(2分)人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

等等【活动三:委婉交流】(3分)小明同学(1分):我认为有关物候知识的民谚、俗语是有价值的。

因为凭测天气的方法简单易学,对诸如农事或出行等不失为一种更方便有效的手段。

你说呢?(理由与婉转2分)。

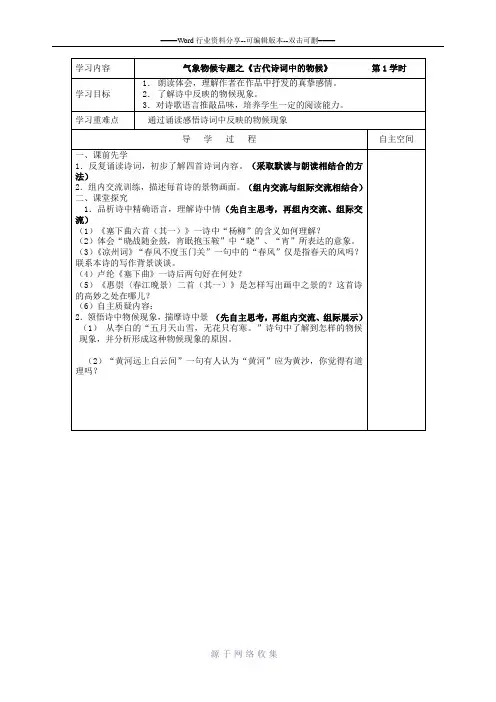

界集中学课堂教学导学案课型:新授备课时间: 投放时间:备课人:审核人:检查人:二次备课《气象物候》专题【文本解读】:本专题中《看云识天气》是精读课文,《大自然的语言》是建议略读课文,两篇文章语言生动,通俗易懂,可以引导学生自读,对说明顺序、抓住特征及语言的准确性等特点有进一步的了解,使相应的说明知识得到巩固。

《古代诗词中的物候》是为培养学生学习能力打开一扇新窗。

可以指导学生阅读学习材料,启发学生思考生活中其他有关气象物候的知识,启发学生从学习过的古诗文、成语俗语、美术作品中搜集并整合有关的知识,作好积累。

【学习目标】知识与能力1. 了解气象物候的基本知识。

2. 学习本专题的说明形式,体会说明文语言的特点;提高语文综合实践能力,能考虑用专题的形式整合自己某方面的知识。

过程与方法1. 借助所提供的各种学习材料,积极思考,发现并研讨问题。

2. 通过阅读文本资料,来解释古代诗词中的物候现象,并进行气象物候知识的积累。

情感、态度与价值观1. 通过本专题的学习,学会经过精心观察与认真思考,从平常的事物中发现问题,发现规律,初步具备辨别析难的意识,培养一种基本的科学意识,注意从日常事物中找寻学习的内容。

2. 学习前人不懈探索自然规律的精神,学习劳动者积累的各种经验。

【教学重点】物候概念及其表现形式,说明文三要素理解、运用。

古诗背诵积累。

【教学难点】物候知识理解与应用教学课时;4课时第一课时【教学内容】新课导入,《看云识天气》学习【教学过程】一导入1、以日常人们对天气变化的直观感受导入教学:你知道哪些预知天气的方法?2、引人两个概念【气象】大气的状态和现象,例如刮风、闪电打雷、结霜、下雪等气候现象。

【物候】指动植物或非生物受气候和外界环境因素的影响而出现的季节变化现象。

(如植物的发芽、开花、结实,动物的冬眠、始鸣、繁殖、候鸟的迁徙等。

非生物现象如初霜、始雪、初冰、解冻等)你知道哪些预知天气的方法?我们一起从《看云识天气》。

专题气象物候ppt《专题气象物候》教案一、分析教材:《专题气象物候》是九年义务教育课程标准实验教科书苏教版语文九年级上册第一单元的一个专题学习。

第一单元要求学生理解人与自然的关系,认识到自然是人类之友。

人类装点自然,并从自然中得到感悟,发现自我,从而提升人格精神和审美能力。

本专题在此基础上,要求学生学会经过细心观察与认真思考,从平常的事物中发现问题,发现规律,初步具备辨疑析难的意识,培养一种基本的科学意识,注意从日常事务中找寻学习内容。

了解气象物候的基础知识,学习前人不懈追求探索自然规律的精神,学习劳动者积累的各种经验。

本专题是介绍气象物候的科普说明文,这些知识对于九年级学生来说,不是一门易懂的科学,但文中所用的专门术语很少,而用大众都能理解的词语表达,并在阐述每一个问题时都有举例,把气象物候知识介绍得一清二楚。

文章还大量运用优美词语、描写性的语句和修辞手法,使本来枯燥的知识变得生动形象。

总之,这个专题是科学性、知识性、趣味性都很强的科普佳作。

基于以上几点以及九年级学生的认知水平,我确立了本专题的教学重点:1、生动地有条理的说明事物。

2、准确、生动、简洁的说明语言。

二、分析教法:实施素质教育,课堂教学是主渠道。

教师在课堂教学中,要处理好教师的主导作用和学生主体作用的关系,教师的主导作用的核心是“启发诱导”,教师的导向性信息在于调动学生求知欲,激发学生参与意识,促使学生成为学习的真正主人,使学生的学习过程是主动获取、主动发展的过程。

教师主导作用的正确发挥,能诱发学生产生学习需要,进一步形成学习动机。

通过诱导,能使学生心理上产生“认知冲突”,使主体的各种思维活动独立进行,学习能力得以发展。

因此,本专题的教法有:1、形象导入、重点突破法。

本专题内容有一定的.专业性,学生理解较有难度,为了激发学生的阅读兴趣,给学生阅读做铺垫,教师可在导课上精心设计,用学生熟悉的四季变化引出气象物候现象,把抽象概念形象化,然后确定本文重点,既学习文章语言的条理性,教学中应紧紧把握这点进行教学。

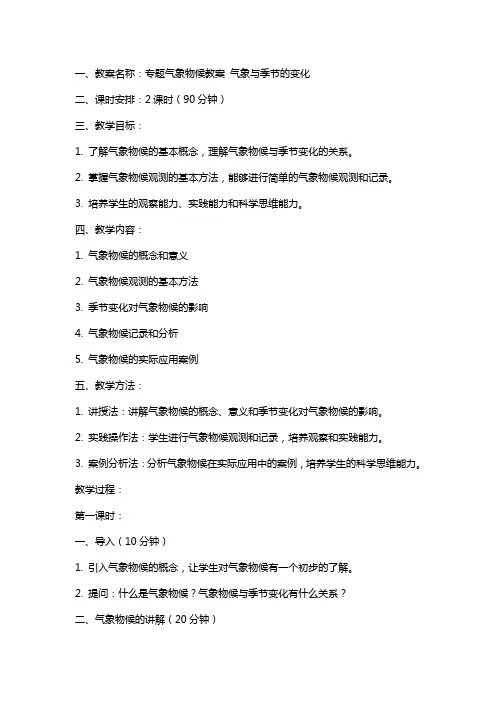

一、教案名称:专题气象物候教案气象与季节的变化二、课时安排:2课时(90分钟)三、教学目标:1. 了解气象物候的基本概念,理解气象物候与季节变化的关系。

2. 掌握气象物候观测的基本方法,能够进行简单的气象物候观测和记录。

3. 培养学生的观察能力、实践能力和科学思维能力。

四、教学内容:1. 气象物候的概念和意义2. 气象物候观测的基本方法3. 季节变化对气象物候的影响4. 气象物候记录和分析5. 气象物候的实际应用案例五、教学方法:1. 讲授法:讲解气象物候的概念、意义和季节变化对气象物候的影响。

2. 实践操作法:学生进行气象物候观测和记录,培养观察和实践能力。

3. 案例分析法:分析气象物候在实际应用中的案例,培养学生的科学思维能力。

教学过程:第一课时:一、导入(10分钟)1. 引入气象物候的概念,让学生对气象物候有一个初步的了解。

2. 提问:什么是气象物候?气象物候与季节变化有什么关系?二、气象物候的讲解(20分钟)1. 讲解气象物候的概念和意义。

2. 讲解气象物候观测的基本方法。

三、气象物候观测和记录(45分钟)1. 学生分组进行气象物候观测和记录。

2. 教师巡回指导,解答学生的疑问。

第二课时:四、气象物候的分析与讨论(25分钟)1. 学生汇报自己的气象物候观测结果。

2. 教师引导学生进行气象物候的分析与讨论。

五、气象物候的实际应用案例分析(20分钟)1. 教师介绍气象物候在实际应用中的案例。

2. 学生分析案例,思考气象物候的实际意义。

六、总结与反思(10分钟)1. 学生总结本节课的学习内容,反思自己的学习过程。

2. 教师对学生的学习进行评价和反馈。

教学评价:通过学生的气象物候观测记录和课堂参与度来评价学生的学习效果。

教师还可以通过观察学生的讨论和思考来进行评价。

六、教案名称:专题气象物候教案物候现象的周期性七、课时安排:2课时(90分钟)八、教学目标:1. 理解物候现象的周期性特征,包括年际变化和季节变化。

知识链接沈括错评咏花诗唐朝元和十二年(817)春末,自居易与16位朋友结伴游江西庐山,写了不少诗,其中有一首是《大林寺桃花》:人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

长恨春归无觅处,不知转入此中来!有一天,宋代著名的科学家、文学家沈括读了这首诗,非常惊讶,带着讥讽的口吻评论道:“既然‘四月芳菲尽’了,怎么会‘桃花始盛开’呢?可谓‘智者千虑,必有一失’呀!”想不到有一年春夏之交的季节,他到一座山上考察,见到了自居易诗中的奇景:四月天气,山下众花凋谢,山顶上却是桃花红艳,猛然想起自居易的诗来,才领悟到自己错怪了大诗人,也从中发现了高度对季节的影响:由于山上气温低,春季到来要晚于山下。

后来,他又找来自居易的诗读,发现前面有一篇序,序中写道:“(大林寺)山高地深,时节绝晚,于时孟夏月,如正二月天,梨桃始华(花),涧草犹短。

人物风候,与平地聚落不同。

”沈括读了,很有感慨地说:“都怪我读书不细,经验太少啊!”诗歌中的春夏秋冬诗中春1.春眠不觉晓,处处闻啼鸟。

(孟浩然:《春晓》》2.红豆生南国,春来发几枝?(王维:《相思))3.好雨知时节,当春乃发生。

(杜甫:《春夜喜雨))4.春种一粒粟,秋收万颗子。

(李绅:《悯农》)5.不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

(贺知章:《咏柳》)6.春色满园关不住,一枝红杏出墙来。

(叶绍翁:《游园不值》)诗中夏1.力尽不知热,但惜夏日长。

(白居易:《观刈麦))2.深居俯夹城,春去夏犹清。

(李商隐:(晚晴))3.首夏犹清和,芳草亦未歇。

(谢灵运:(游赤石进帆海》)4.仲夏苦夜短,开轩纳微凉。

(杜甫:《夏夜叹》)5.农夫方夏耘,安坐吾敢食。

(戴复古:《大热》)6.人皆苦炎热,我爱夏日长。

(李昂:《夏日联句》)诗中秋1.秋风萧瑟,洪波涌起。

(曹操:《观沧海》)2.解落三秋叶,能开二月花。

(李峤:《风》)3.春种一粒粟,秋收万颗子。

(李绅:《悯农》)4.春花秋月何时了,往事知多少。

(李煜:《虞美人》)5.湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。