热交换器原理与设计

- 格式:doc

- 大小:33.50 KB

- 文档页数:3

热交换器原理与设计

热交换器是一种用于传热的设备,广泛应用于工业生产、能源

领域以及日常生活中。

其作用是在两种流体之间传递热量,使它们

达到所需的温度。

热交换器的设计和运行原理对于提高能源利用效

率和保障设备安全稳定运行具有重要意义。

热交换器的原理是利用热传导的物理特性,通过将两种流体分

别置于不同的传热面上,使它们之间产生温度差,从而实现热量的

传递。

在热交换器中,传热面的设计和流体流动方式是影响传热效

率的关键因素。

此外,热交换器的设计还需要考虑流体的物性参数、流体流速、传热面积以及传热介质的选择等因素。

在热交换器的设计过程中,首先需要确定传热的需求,包括传

热量、传热温差等参数。

然后根据流体的性质和工艺要求选择合适

的传热面积和传热介质。

接下来是热交换器内部结构的设计,包括

传热面的布置方式、流体流动路径的设计等。

最后是对热交换器的

整体结构进行设计,包括支撑结构、连接方式、绝热措施等。

热交换器的设计需要综合考虑传热效率、成本、占地面积等因素。

为了提高传热效率,可以采用增加传热面积、改善流体流动方

式、优化传热介质等措施。

在降低成本方面,可以通过材料选择、结构设计等途径进行优化。

此外,合理设计热交换器的结构,可以减小占地面积,提高设备的整体性能。

总的来说,热交换器的设计是一个综合考虑传热效率、成本和结构合理性的工程问题。

通过科学合理的设计,可以提高能源利用效率,降低生产成本,保障设备的安全稳定运行。

因此,热交换器的设计对于工业生产和生活中的能源利用具有重要的意义。

热交换器原理与设计热交换器是一种用于传热的设备,它可以将热量从一个流体传递到另一个流体,而两者之间并不直接接触。

热交换器广泛应用于工业生产和日常生活中,如空调系统、冷却系统、加热系统等。

在本文中,我们将深入探讨热交换器的原理与设计。

热交换器的原理主要基于热传导和对流传热。

在热交换器中,两种流体分别流经热交换器的两侧,通过热传导和对流传热的方式,实现热量的传递。

热交换器的设计主要包括换热面积、传热系数、流体流速等因素。

换热面积越大,传热效果越好;传热系数越大,传热效率越高;流体流速对于传热效果也有着重要的影响。

热交换器的设计需要考虑多种因素,如流体的性质、温度、压力、换热面积、传热系数等。

在实际工程中,需要根据具体的工况条件来选择合适的热交换器类型,如板式热交换器、管式热交换器、壳管式热交换器等。

不同类型的热交换器适用于不同的工况条件,需要根据实际情况进行合理选择。

在热交换器的设计过程中,需要进行热力学计算、流体力学分析、材料选型等工作。

通过这些工作,可以确定热交换器的尺寸、结构、材料等参数,确保热交换器在实际工作中能够达到预期的换热效果。

此外,还需要考虑热交换器的清洗维护、安装调试等问题,确保热交换器的长期稳定运行。

总的来说,热交换器是一种重要的传热设备,它在工业生产和日常生活中都有着重要的应用。

热交换器的原理基于热传导和对流传热,设计时需要考虑多种因素,如流体性质、温度、压力、换热面积、传热系数等。

合理的热交换器设计可以提高能源利用效率,降低生产成本,对于工业生产和环境保护都具有重要意义。

因此,热交换器的原理与设计是一个值得深入研究的课题,也是工程技术人员需要掌握的重要知识。

热交换器原理与设计热交换器是一种广泛应用于工业生产和生活领域的热传递设备,其原理和设计对于提高能源利用效率和改善环境保护具有重要意义。

热交换器的工作原理主要是利用流体之间的热量传递,通过热传导、对流和辐射等方式,实现热量的传递和平衡。

在设计热交换器时,需要考虑流体的性质、流动状态、传热面积和传热系数等因素,以达到最佳的传热效果。

首先,热交换器的原理是基于热量传递的基本规律,即热量会自高温区流向低温区,直至两者温度相等。

这一原理是热交换器能够实现热量传递的基础,也是设计热交换器时需要遵循的核心原则。

通过合理的设计和优化,可以最大限度地提高热交换器的传热效率,从而节约能源和降低生产成本。

其次,热交换器的设计需要考虑流体的性质和流动状态。

不同的流体具有不同的传热特性,包括传热系数、比热容、粘度等,这些参数对于热交换器的设计和选择具有重要影响。

同时,流体的流动状态也会影响传热效果,包括流速、流态、流向等因素都需要在设计中进行充分考虑,以确保热交换器能够实现预期的传热效果。

另外,传热面积是影响热交换器传热效果的重要因素之一。

通过增大传热面积,可以增加热交换器与流体之间的热量交换,从而提高传热效率。

在设计热交换器时,需要根据实际工况和传热要求确定合适的传热面积,同时考虑传热面积的布置方式和结构形式,以实现最佳的传热效果。

最后,传热系数是评价热交换器传热效果的重要参数之一。

传热系数受到多种因素的影响,包括流体性质、流动状态、传热面积和传热方式等。

在设计热交换器时,需要通过合理的布置和优化结构,以提高传热系数,从而实现更高效的热量传递。

总之,热交换器的原理和设计是一个复杂而又重要的课题,需要综合考虑流体性质、流动状态、传热面积和传热系数等因素,以实现最佳的传热效果。

通过深入研究和不断优化,可以不断提高热交换器的性能,为工业生产和生活提供更加高效和环保的热传递解决方案。

绪论1.2.热交换器的分类:1)按照材料来分:金属的,陶瓷的,塑料的,是摸的,玻璃的等等2)按照温度状况来分:温度工况稳定的热交换器,热流大小以及在指定热交换区域内的温度不随时间而变;温度工况不稳定的热交换器,传热面上的热流和温度都随时间改变。

3)按照热流体与冷流体的流动方向来分:顺流式,逆流式,错流式,混流式4)按照传送热量的方法来分:间壁式,混合式,蓄热式恒在壁的他侧流动,两种流体不直接接触,热量通过壁面而进行传递。

过时,把热量储蓄于壁内,壁的温度逐渐升高;而当冷流体流过时,壁面放出热量,壁的温度逐渐降低,如此反复进行,以达到热交换的目的。

第一章1.Mc1℃是所需的热量,用W表示。

两种流体在热交换器内的温度变化与他们的热容量成反比;即热容量越大,流体温度变化越小。

2.W—对应单位温度变化产生的流动流体的能量存储速率。

4.顺流和逆流情况下平均温差的区别:在顺流时,不论W1、W2值的大小如何,总有μ>0,因而在热流体从进口到出口的方向上,两流体间的温差△t总是不断降低;而对于逆流,沿着热流体进口到出口方向上,当W1<W2时,μ>0,△t不断降低,当W1>W2时,μ<0,△t不断升高。

5.P(定义式P12)物理意义:流体的实际温升与理论上所能达到的最大温升比,所以只能小于1。

6.R—冷流体的热容量与热流体的热容量之比。

(定义式P12)7.从φ值的大小可看出某种流动方式在给定工况下接近逆流的程度。

除非处于降低壁温的目的,否则最好使φ>0.9,若φ<0.75就认为不合理。

(P22 例1.1)8.所谓Qmax是指一个面积为无穷大且其流体流量和进口温度与实际热交换器的流量和进口温度相同的逆流型热交换器所能达到的传热量的极限值。

9.实际传热量Q与最大可能传热量Qmaxε表示,即ε=Q/Qmax。

意义:以温度形式反映出热、冷流体可用热量被利用的程度。

10.根据ε的定义,它是一个无因次参数,一般小于1。

其实用性在与:若已知ε及t1′、t2′时,就可很容易地由Q=εW min(t1′-t2′)确定热交换器的实际传热量。

热交换器原理与设计

热交换器是一种用于热能传递的设备,它能够将两种介质的热能进行有效的交换,从而实现热能的转移或调节。

热交换器通常由一组平行排列的管子构成,这些管子被称为换热管。

通过换热管,两种介质可以在不直接接触的情况下,通过壁面实现热能的传递。

热交换器的工作原理基于热传导和对流传热的基本原理。

当两种介质经过热交换器时,它们在换热管中流动,并通过壁面进行热能的传递。

通常情况下,一种介质在换热管内流动,被称为工作介质;而另一种介质则在换热管外流动,被称为冷却介质。

在热交换器中,工作介质和冷却介质在壁面上形成热传导层,热能通过壁面的热传导传递给冷却介质。

同时,工作介质和冷却介质的流动会形成一定的速度场,这会引起对流传热。

对流传热使得热交换效果更加显著,提高了热能传递的效率。

为了提高热交换器的效率,设计时需要考虑多种因素。

首先,换热管的设计要合理,以确保工作介质和冷却介质能够在壁面处充分接触,确保热能的传递效果。

其次,交换器的材料选择也非常重要,必须具有良好的热导性和耐腐蚀性,以确保长时间的稳定运行。

此外,流体的流速、压力和温度等参数也需要被正确地控制,以达到最佳的热交换效果。

总之,热交换器通过换热管技术,利用热传导和对流传热的原

理,实现了热能的传递与调节。

通过合理的设计与优化参数,可以提高热交换器的效率,满足不同领域对热能传递的需求。

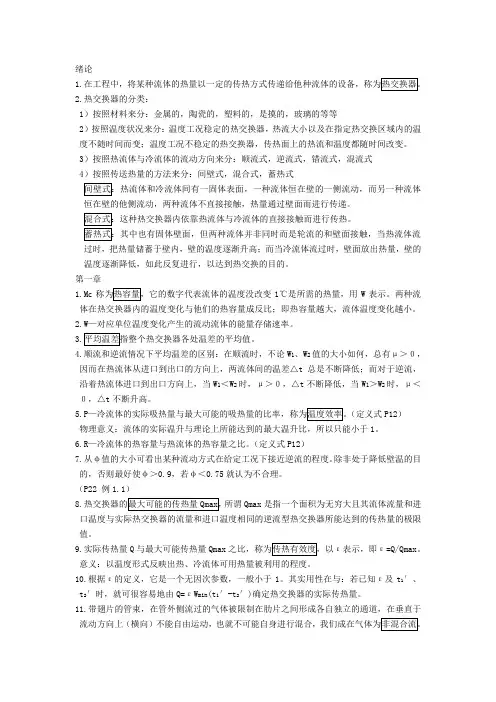

绪论1.在工程中,将某种流体的热量以一定的传热方式传递给他种流体的设备,称为热交换器。

2.热交换器的分类:1)按照材料来分:金属的,陶瓷的,塑料的,是摸的,玻璃的等等2)按照温度状况来分:温度工况稳定的热交换器,热流大小以及在指定热交换区域内的温度不随时间而变;温度工况不稳定的热交换器,传热面上的热流和温度都随时间改变。

3)按照热流体与冷流体的流动方向来分:顺流式,逆流式,错流式,混流式4)按照传送热量的方法来分:间壁式,混合式,蓄热式间壁式I:热流体和冷流体间有一固体表面,一种流体恒在壁的一侧流动,而另一种流体恒在壁的他侧流动,两种流体不直接接触,热量通过壁面而进行传递。

混合式!:这种热交换器内依靠热流体与冷流体的直接接触而进行传热。

蓄热式I:其中也有固体壁面,但两种流体并非同时而是轮流的和壁面接触,当热流体流过时,把热量储蓄于壁内,壁的温度逐渐升高;而当冷流体流过时,壁面放出热量,壁的温度逐渐降低,如此反复进行,以达到热交换的目的。

第一章, ,1.Mc称为热容量,它的数字代表流体的温度没改变1°C是所需的热量,用W表示。

两种流体在热交换器内的温度变化与他们的热容量成反比;即热容量越大,流体温度变化越小。

2.W一对应单位温度变化产生的流动流体的能量存储速率。

3.1平均温差指整个热交换器各处温差的平均值。

4.顺流和逆流情况下平均温差的区别:在顺流时,不论W]、W2值的大小如何,总有p >0, 因而在热流体从进口到出口的方向上,两流体间的温差At总是不断降低;而对于逆流,沿着热流体进口到出口方向上,当W1<W2时,p >0,At不断降低,当W1>W2时,p V 0,At不断升高。

5.P—冷流体的实际吸热量与最大可能的吸热量的比率,称为温度效率。

(定义式P12)物理意义:流体的实际温升与理论上所能达到的最大温升比,所以只能小于1。

6.R—冷流体的热容量与热流体的热容量之比。

热交换器原理与设计——史美中一、热交换器的定义及作用热交换器是一种用于传递热量的装置。

它通过将热能从一种介质传递到另一种介质,使得热量得以在不同介质之间永久传递,同时节省能量消耗。

在化工、制药、锅炉、建筑、食品、航天等众多领域都有广泛应用。

二、热交换器的种类和应用热交换器因其结构和原理的不同,可以分为多种类型。

最常见的几种热交换器包括:板式热交换器、管式热交换器、壳管式热交换器、螺旋翅片式热交换器和紫铜鳍片式热交换器等。

这些热交换器常常使用在不同的领域中。

例如,管式热交换器多用于制冷、空调、化工、石油、机械等领域;壳管式热交换器多用于钢铁、石油化工、航天等领域;板式热交换器则多用于食品、化工、制药等领域。

三、热交换器的原理热交换器的原理主要是根据其结构和媒介之间的热扩散作用来实现热传递的。

简单地说,热交换器就是利用两种不同的流体或气体,分别穿过热交换器内部的不同结构的导热片,以实现热能的传递。

四、热交换器的设计热交换器的设计分为三个步骤:(a)确定插入式热交换器的总体结构;(b)确定插入式热交换器中的导热片的形状和材料;(c)确定热交换器中的尺寸和材料。

对于热交换器的设计,要考虑材料的选择、尺寸的合适度、导热片的形状、数量以及水流量的选择等因素。

同时,还需要结合过流情况,确定热交换器的散热和传热设计,以保证热交换器的性能和稳定性。

五、热交换器的优点和缺点热交换器的优点主要有:(a)可以实现热能的长期传递,从而提高能量利用效率;(b)使用寿命较长,在一定程度上降低维护费用;(c)可以适用于多种不同的介质,广泛应用于各个领域中;(d)结构简单、体积小、重量轻,便于安装、维护和更换。

热交换器的缺点有:(a)材料有限,对于一些腐蚀性介质难以使用;(b)散热效果受到周围环境的影响;(c)使用时需要进行定期维护和保养。

六、热交换器的未来发展随着科学技术的不断进步和应用需求的扩大,热交换器的应用领域也不断扩大。

化工原理课程设计-热交换器引言热交换器是化工工艺中常用的一种设备,其作用是实现热量的交换,从而实现能量的转移。

本文将从热交换器的原理、设计要点、性能评价等方面进行介绍和讨论。

一、热交换器的原理热交换器是通过两个介质之间的热传导来实现能量转移的设备。

它由一个或多个传热表面组成,介质在这些表面上相互接触,并通过传热表面之间的热传导来实现热量的传递。

根据介质的流动方式,热交换器可以分为管壳式热交换器和板式热交换器。

1.1 管壳式热交换器管壳式热交换器是目前最常用的一种热交换器。

它由一个管子和一个外壳组成,在外壳内部通过一个或多个管子,介质在管子内部流动,通过管子和外壳之间的热传导来实现热量的传递。

管壳式热交换器结构简单、可靠性高,广泛应用于化工、制冷等领域。

1.2 板式热交换器板式热交换器是近年来发展起来的一种新型热交换器。

它由一系列平行排列的波纹板组成,流体通过波纹板之间的间隙流动,通过波纹板的热传导来实现热量的传递。

板式热交换器具有传热效率高、体积小、重量轻等优点,因此在化工工艺中得到广泛应用。

二、热交换器的设计要点热交换器的设计是化工工艺中非常重要的一部分,设计的好坏直接影响到热交换器的性能。

下面将介绍热交换器设计的几个关键要点。

2.1 热传导热传导是热交换器实现热量传递的基本方式。

在设计热交换器时,需要考虑介质之间的热传导系数、传热表面的材料、传热表面的形状等因素,并通过合理的设计来提高热传导效率。

2.2 流体流动流体的流动方式对热交换器的传热效果有着重要影响。

在设计热交换器时,需要考虑流体的流动速度、流动的方式(如层流、湍流)、流体的阻力等因素,并通过合理的设计来优化流体的流动方式,提高传热效率。

2.3 温度差温度差是热交换器实现热量转移的驱动力。

在设计热交换器时,需要考虑介质之间的温度差、介质的流量、介质的性质等因素,并通过合理的设计来控制温度差,提高传热效率。

2.4 材料选择热交换器的材料选择直接影响到其耐腐蚀性、耐高温性、传热效率等性能。

热交换器原理与设计第四版课程设计一、课程概述本课程是热交换器原理与设计的第四版课程设计,旨在让学生深入了解热交换器的工作原理及设计方法,培养学生的实践能力和创新思维。

本课程主要包括以下几个方面的内容:1.热交换器的基本原理和分类;2.热传导和流体力学基础;3.热交换器的设计计算方法;4.热交换器的模拟与优化;5.热交换器的材料选择和制造工艺。

通过本门课程的学习,学生将掌握热交换器的工作原理和设计方法,能够设计和优化不同类型的热交换器,并且能够熟练掌握热交换器的制造工艺。

二、课程教学大纲1. 热交换器的基本原理和分类1.1 热交换器的概述1.2 热交换器的分类1.3 热交换器的工作原理1.4 热交换器的性能参数2. 热传导和流体力学基础2.1 热传导基础2.2 流体力学基础2.3 热交换器的传热分析3. 热交换器的设计计算方法3.1 热交换器的换热面积计算3.2 热交换器的传热系数计算3.3 热交换器的压降计算4. 热交换器的模拟与优化4.1 热交换器的模拟方法4.2 热交换器的优化设计4.3 热交换器的性能评估5. 热交换器的材料选择和制造工艺5.1 热交换器材料的选择5.2 热交换器的制造工艺5.3 热交换器的维护和保养三、课程设计要求本次课程设计要求学生根据所学知识,设计一种新型的热交换器,并进行模拟和优化。

要求如下:1.设计一种结构简单、性能优良的新型热交换器;2.进行热传导和流体力学分析,并给出计算结果;3.进行热交换器的模拟,并对模拟数据进行评估;4.对设计结果进行优化,并给出优化方案;5.撰写设计报告,详细介绍热交换器的设计过程和结果。

四、参考资料1.热传导与传热学,裴乃正,高等教育出版社,2002年;2.热交换原理与工艺,吕光彪,清华大学出版社,2008年;3.热力学基础,黄思国,高等教育出版社,2010年;4.热交换过程强化,魏都督,清华大学出版社,2014年。

以上参考资料仅供参考,学生可以自行查找相关资料,并按照教师要求撰写设计报告。

热交换器原理与设计史美中简介热交换器(Heat Exchanger)是一种被广泛应用于工业领域的热传递设备。

它通过两个或多个流体之间的热交换,实现能量的转移。

热交换器的原理和设计对于提高能源效率、降低生产成本以及减少环境污染具有重要意义。

在本篇文档中,我们将探讨热交换器的原理和设计以及其在实际中的应用。

热交换器原理热交换器的基本原理热交换器的基本原理是利用两个或多个流体之间的热传导,实现能量的转移。

一般来说,热交换器由一个管束和一个壳体组成,流体在管束内部和壳体外部流动。

热交换器可以分为直接传热和间接传热两种类型。

直接传热是指两个流体直接接触并通过传热表面进行热传导。

这种方式适用于流体之间热传导速率较高的情况,如气体之间的传热。

间接传热是指通过一个热传导表面将热量从一个流体传递到另一个流体中。

这种方式适用于流体之间热传导速率较低的情况,如气体和液体之间的传热。

热交换器的工作原理热交换器的工作原理可分为对流传热和辐射传热两种方式。

对流传热是指流体与热交换器内部表面接触并通过对流的方式传热。

流体在热交换器中流动时,与热交换器内部表面发生热交换,使得热量从一个流体传递到另一个流体。

辐射传热是指通过电磁辐射的方式将热量从一个流体传递到另一个流体。

辐射传热主要由热交换器内部表面的热辐射和吸收来实现。

热交换器设计热交换器的设计考虑因素在热交换器的设计过程中,需要考虑以下因素:1.热传导的效率:热交换器设计的关键目标是实现尽可能高的热传导效率,以确保能量的有效转移。

2.流体的物性:流体的物性如粘度、比热容等对热传导效率产生重要影响,需要在设计过程中准确考虑。

3.热交换器的尺寸和形状:合理选择热交换器的尺寸和形状,以适应不同的场景和应用需求。

4.热交换器的材料选择:热交换器需要具备良好的耐腐蚀性和热传导性能,材料的选择对于热交换器的性能至关重要。

热交换器的设计步骤热交换器的设计通常包括以下步骤:1.确定热交换器的类型:根据实际应用需求和流体特性,选择适合的热交换器类型,如管壳式热交换器、板式热交换器等。

绪论

1.

2.热交换器的分类:

1)按照材料来分:金属的,陶瓷的,塑料的,是摸的,玻璃的等等

2)按照温度状况来分:温度工况稳定的热交换器,热流大小以及在指定热交换区域内的温度不随时间而变;温度工况不稳定的热交换器,传热面上的热流和温度都随时间改变。

3)按照热流体与冷流体的流动方向来分:顺流式,逆流式,错流式,混流式

4)按照传送热量的方法来分:间壁式,混合式,蓄热式

恒在壁的他侧流动,两种流体不直接接触,热量通过壁面而进行传递。

过时,把热量储蓄于壁内,壁的温度逐渐升高;而当冷流体流过时,壁面放出热量,壁的温度逐渐降低,如此反复进行,以达到热交换的目的。

第一章

1.Mc1℃是所需的热量,用W表示。

两种流体在热交换器内的温度变化与他们的热容量成反比;即热容量越大,流体温度变化越小。

2.W—对应单位温度变化产生的流动流体的能量存储速率。

4.顺流和逆流情况下平均温差的区别:在顺流时,不论W1、W2值的大小如何,总有μ>0,因而在热流体从进口到出口的方向上,两流体间的温差△t总是不断降低;而对于逆流,沿着热流体进口到出口方向上,当W1<W2时,μ>0,△t不断降低,当W1>W2时,μ<0,△t不断升高。

5.P(定义式P12)

物理意义:流体的实际温升与理论上所能达到的最大温升比,所以只能小于1。

6.R—冷流体的热容量与热流体的热容量之比。

(定义式P12)

7.从φ值的大小可看出某种流动方式在给定工况下接近逆流的程度。

除非处于降低壁温的目的,否则最好使φ>0.9,若φ<0.75就认为不合理。

(P22 例1.1)

8.所谓Qmax是指一个面积为无穷大且其流体流量和进口温度与实际热交换器的流量和进口温度相同的逆流型热交换器所能达到的传热量的极限值。

9.实际传热量Q与最大可能传热量Qmax=Q/Qmax。

意义:以温度形式反映出热、冷流体可用热量被利用的程度。

10.根据ε的定义,它是一个无因次参数,一般小于1。

其实用性在与:若已知ε及t1′、t2′时,就可很容易地由Q=εW min(t1′-t2′)确定热交换器的实际传热量。

11.带翅片的管束,在管外侧流过的气体被限制在肋片之间形成各自独立的通道,在垂直于

流动方向上(横向)不能自由运动,也就不可能自身进行混合,

12.

13.在同样的传热单元数时,逆流热交换器的传热有效度总是大于顺流的,且随传热单元数的增加而增加。

在顺流热交换器中则与此相反,气传热有效度一般随传热单元数的增加而趋于定值。

14.在设计性热计算时,最好采用平均温差法;而在校核性热计算时,传热单元数法更优越。

第二章

1.管壳式换热器流体的流程:

一种流体走管内,另一种流体走管外,管内流体从换热管一端流向另一

端一次,对U形管换热器,管内流体从换热管一端经过U形弯曲段流向另一端一次,称为两程。

较常用的是单管程、两管程和四管程。

1、2、4、6、8、10、12等。

3.折流板的作用:使流体横过管束流动,支承管束,防止管束振动和弯曲。

常用的形式有弓形折流板和盘环形折流板。

4.防冲挡板的作用:减小流体的不均匀分布和对管束的侵蚀和震动。

在壳程进口接管(焊在壳体上,供壳程流体进出)处设置防冲挡板。

5.四种热交换器的区别

6.定性温度的取法大致有:①取流体的平均温度为定性温度;②取壁面温度为定性温度;

③取流体和壁面的平均温度为定性温度;④卡路里温度

7.螺旋板式热交换器的构造包括螺旋形传热板、隔板、头盖、连接管。

8.可拆卸办事热交换器有三个主要部件传热板片、密封垫片、压紧装置组成。

9.板翅式热交换器由隔板、翅片和封条三部分构成。

10.四种管壳式热交换器的区别:

1)固定管板式热交换器:结构简单,重量轻,在壳程程数相同的条件下,可排的管数多。

2)U形管式热交换器:清除管子内壁的污垢困难,管板的有效利用率低,损坏的管子难于调换,管束的中心部分空间对热交换器工作有着不利的影响。

3)浮头式热交换器:能很好适应管子和壳体间温差大、壳程介质腐蚀性强、易结垢的情况;结构复杂,金属消耗量多。

4)填料函式热交换器:填料密封处容易泄漏,故不适用于易挥发、易燃、易爆、有毒和高压流体的热交换,制造复杂,安装不便。

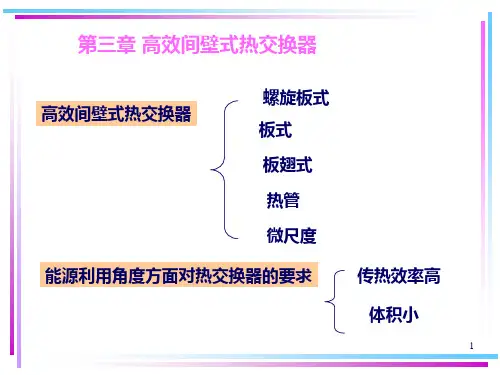

第三章

1.隔板、翅片及封条三部分构成了板翅式热交换器的结构基本单元。

2.冷水塔由淋水装置、配水系统和通风筒组成。

3.喷射式热交换器的主要部件有工作喷管、引入室、混合室和扩散管。

4.热管的工作原理:热管是一种依靠管内工质的蒸发、凝结和循环流动而传递热量的部件。

5.热管传热能力的限制因素:粘性极限,声速极限,携带极限,毛细极限,沸腾极限,连续流动极限,冷冻启动极限。

第六章

1,增强传热的基本途径:1)扩展传热面积F;2)加大传热温差△t;3)提高传热系数K 2.增强传热的方法:1)改变流体的流动情况2)改变流体的物性3)改变换热表面情况3.污垢热阻的成因:

1)钙镁类盐,在水中的溶解度随温度升高而降低,在壁面上形成结晶型污垢。

2)壁面上的锈、杂物、悬浮在燃烧产物中的灰和而未燃尽的颗粒等,一旦进入热交换器就会因流速下降而沉积下来;另一种带负电荷的胶体颗粒与传热面上一层溶于水中的带正电的铁离子互相作用形成沉积型污垢。

3)藻类、菌类本身或其剥落物附着在传热面上形成生物型污垢。