杜威与陶行知思想简要对比ppt课件

- 格式:ppt

- 大小:454.50 KB

- 文档页数:8

陶行知和杜威教育对比一、教育起源的比较分析教育起源的问题,从发生学的角度去说明教育现象,是研究教育的前提。

教育起源的问题,教育史上曾有过很多种观点,比较著名的有生物起源论和心理起源论。

前者把教育混同为生物本能的传授活动,后者则将教育起源视为儿童对无意识的模仿。

这两种观点都是脱离生活去孤立看待教育现象的唯心史观。

陶先生认为教育起源于生活,教育是“生活所原有”,是“与生俱来”的,生活是教育最根本的基础。

教育源于生活的需要,源于人的的需要,源于“教人化人”的需要。

所谓教育是“生活所原有”、是“与生俱来”,指的是教育是生活所固有的,它与生活“是一个西,不是两个西”.有了人类及其人类的生活,就必然要求产生教育,教育是与人类及其生活同时出现的.教育是人类祖先为了生存而向自然斗争的过程中必然的客观的产物。

陶先生的生活起源论中的生活,是指“凡人生一切所需皆属之”,它不只是指为了满足人的生存需要的“衣食主义”和谋求职业的“生利主义”的生活,它包括物质生活和精神生活,也包括个人生活和生活。

由于陶先生的“生活"是“包含广泛意义的生活",因而在教育起源问题上坚持了唯物论的科学立场。

杜威教育起源的观点,是与陶先生截然不同的。

他认为教育起源于个体本能能力和个体生活适应的需要,是适应儿童天生本性“自然的需要而产生的”,所以“教育即自然”。

杜威教育起源问题中的生活,是指生物学上个体的消极的对环境的适应。

他用脱离人类生活的观点孤立地看待教育的起源,否认教育的客观来源,实际上属于生物起源论。

因而,两种不同的教育起源论,反映了两种不同的哲学观。

ﻭﻭ二、教育内容的比较ﻭﻭ陶先生认为教育的内容取决于客观的现实生活,是“生活所自营”的,必须“用生活来教育”。

他强烈抨击以书本为中心的传统教育,提倡以生活为中心的生活教育。

他认为,书本只是教育的工具,而不能成为教育的中心.“到处是生活,即到处是教育,整个的是生活的场所,亦即教育的场所”,因而生活中到处都有教育的内容。

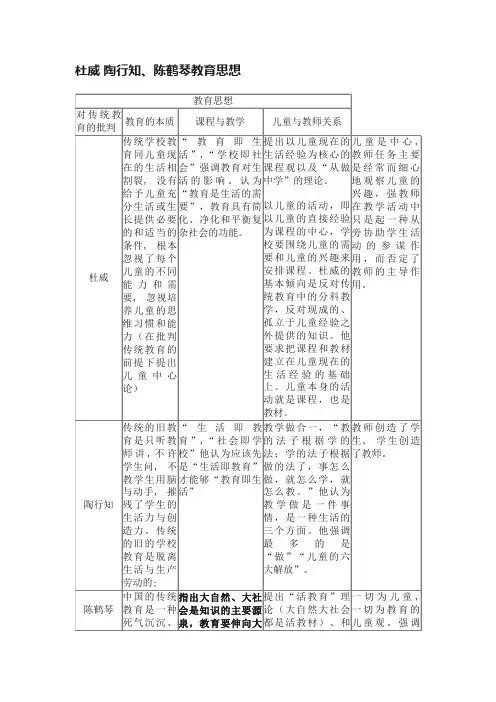

杜威与陶行知教育观点的差异及启示摘要:美国哲学家、教育家杜威提出了“教育即生活”、“学校即社会”和“从做中学”的实用主义教育观点,陶行知立足于中国国情和所处的社会时代背景,批判地吸收并发展了杜威的教育思想,提出“生活即教育”、“社会即学校”和“教学做合一”等一系列更符合中国实际的生活教育理论。

两者的教育思想既有紧密联系,又有明显区别,并具有现实的启示作用。

矣键词:陶行知;杜威;生活教育;区别——引言美国近代著名教育家杜威提出了“教育即生活”、“学校即社会”、“从做中学”的教育理论,打破了以学校、课本、教师为中心的机械的传统教育桎梏,将教育的内涵外拓到社会生活中“具有划时代意义”对欧美等许多国家的教育改革产生了重大影响,陶行知作为我国生活教育派的代表性人物,立足于我国国情及教育现状,继承和发展了杜威的实用主义教育理论,提出了“生活即教育”“社会即学校”的观点,主张“教学做合一”,对我国教育的发展产生了深远影响,比较分析两者教育思想的异同,深入学习和吸收其思想精华,对于我们理性对待前人教育思想、结合国情实际推进教育创新具有重要的启示作用。

学界对两者教育思想的比较研究已有一定基础,本文力求在分析两者教育思想的区别上更加系统和深入。

二、杜威与陶行知教育观点的比较(-)“教育即生活”与“生活即教育”。

约翰•杜威(Jhon Dwey)是美国著名的实用主义哲学家、教育学家,1896年创办“芝加哥大学实验学校”,1897年发表其教育观念的纲领性著作《我的教育信条》。

他的教育生活理论形成于19世纪90年代,而此时正是美国社会变革的分水岭,美国经历着由农业社会向工业社会转型的特殊时期,工业化迅速发展带来巨大的物质财富的同时,也给社会、文化、教育带来了一系列问题:精神文化与物质文化极度失衡,学校教育呆板,脱离社会生活,脱离儿童的生长需要,使儿童在学校颇受压抑。

杜威作为美国进步主义运动的代表,首次提出了实用主义教育思想,并倡导“教育即生活”,在他的《民主主义与教育》中,杜威提出:“教育是生活的必须。

与陶行知对立观点

杜威提出“教育即生活”,认为教育不是为未来生活做准备,教育本身就是生活的过程。

而陶行知在教育与生活问题上发展了杜威的思想,提出了“生活即教育”。

陶行知认为生活含有教育的含义;实际生活是教育的中心;生活决定教育,教育改造生活。

两者的根本区别在于:一是有没有解决人们生活困难、教育困难的实际精神。

杜威的“教育即生活”,是把社会生活搬一些进学校,只安排儿童做些纺纱、织布、烹饪、木工、缝纫等活动,并没有增强他们战胜困难生活的能力。

而陶行知注重人民生活的实际本领。

二是能否培养真正的社会生活能力。

陶行知认为杜威的“教育即生活”是“鸟笼式”的生活,即把社会里的生活搬一些进来,教育归教育,生活归生活,教育依旧与生活脱节。

只有把整个社会当做教育的场所,实行“生活即教育”,使教育与生活打成一片,才能培养真正的生活能力。

三是能否全面发展。

杜威的“教育即生活”只是片面的零碎的生活常识,而陶行知的“生活即教育”则是生活能力的全面培养。

陶行知的思想主张以生活为中心,而杜威则认为生活只是教育的一个过程。

生活与教育———杜威“教育即生活”与陶行知“生活即教育”之比较朱丽(华中师范大学教育科学院,湖北武汉430079)摘要:教育与生活的关系是非常密切的,也倍受人们的关注。

在历史上,杜威曾提出过“教育即生活”,我国教育家陶行知曾提出“生活即教育”,二者看似仅是语序作了变化,但实际上,二者是有区别的。

本文比较了两个命题的相同点及不同之处,揭示了其现实意义。

关键词:杜威;陶行知;生活与教育中图分类号:G40-059·3文献标识码:A文章编号:1008-228X(2002)04-0051-04生活与教育,一直是人们无法回避的话题。

二者的关系经历了笼统整合———分离———重新整合三个阶段。

在原始社会,教育在人们的生产与生活中产生,教育此时是上代将生产与生活的经验传递给下代的桥梁,有生活便有教育;随着生产的发展,教育从生产与生活中分离出来,成为一个独立的社会机构,有专门从事教育的人,有专门供学习的地方,有专门进行学习的人;随着社会的继续推进,人们越来越发现,这种独立式教育所培养出来的儿童不能适应社会的发展,于是重新提出要将教育与生活整合,这种整合是超越了原始混沌的笼统的整合,是更高水平上的整合。

在近代,对教育与生活之关系探讨较多的应首推杜威,其提出了“教育即生活”、“学校即社会”等具有远见卓识的教育主张;在我国,生活教育派的主要代表人物陶行知也提出了“生活即教育”、“社会即学校”以及“教学做合一”等流传至今,仍具有重大现实意义的教育思想。

人们不难发现,杜威的观点与陶行知的观点只是语序作了变换,那么,二者到底是不是一回事呢?笔者认为二者不是一回事,它们既有相同之处,又有不同之处。

一、两个命题的相同之处(一)对生活与教育之关系的重视从“教育即生活”与“生活即教育”这两个教育观点中,人们能够发现杜威和陶行知都是很重视生活与教育的关系的。

杜威的“教育即生活”包含了两层意思:(1)教育为社会生活之必需,杜威认为,教育乃是社会生活延续的工具;(2)教育存在于社会生活之中,必须与社会生活紧密联系,如他在《民主主义与教育》中所说的:“社会不仅通过传达、通过传递而继续生产,而且可以公正地说,在传递中、在传达中生存。

陶行知生活教育思想研究兼与杜威教育生活思想比较一、本文概述本文旨在深入研究和探讨陶行知的生活教育思想,并通过与杜威的教育生活思想进行比较,进一步揭示两者的异同与互补之处。

陶行知,作为中国近代著名教育家,他的生活教育思想对中国现代教育产生了深远影响。

而杜威,作为美国进步主义教育的代表人物,其教育生活思想同样具有世界性的影响力。

通过对比研究这两位教育家的思想,不仅可以深化我们对生活教育和教育生活理念的理解,也能为当今的教育改革提供有益的启示。

本文首先将对陶行知的生活教育思想进行梳理和阐述,包括其核心理念、主要特征以及实践应用等方面。

接着,将对杜威的教育生活思想进行类似的分析,以便为后续的比较研究奠定基础。

在此基础上,本文将重点比较陶行知和杜威的教育思想在理论基础、实践路径、价值取向等方面的异同,并尝试分析这些异同产生的历史、文化和社会背景。

通过本文的研究,我们期望能够更全面地认识陶行知和杜威的教育思想,进一步揭示生活教育与教育生活的内在联系和互补性,为中国乃至全球的教育改革提供有益的参考和借鉴。

我们也希望通过这种比较研究,促进不同文化背景下的教育理念的交流与融合,推动全球教育事业的共同进步。

二、陶行知生活教育思想概述陶行知,中国现代教育的重要人物,他的教育思想深受中国传统文化的熏陶,同时也积极吸收并发展西方现代教育理念。

他的生活教育思想,作为他教育理论体系的核心,强调教育应与生活紧密相连,教育与生活应当互为依存,相互促进。

在陶行知看来,生活不仅仅是生存,更是一种持续不断的学习过程。

他提出“生活即教育”的观点,主张教育应渗透在生活的每一个细节中,无论是衣食住行,还是人际交往,都可以成为教育的载体。

这种教育理念突破了传统教育的局限,将教育的范围扩大到了生活的全部领域,使教育变得更加丰富、生动和实用。

同时,陶行知也强调“社会即学校”,他认为,学校不应只是封闭的教室,而应是一个开放的社会环境。

学生应在社会中学习,通过实践来深化理论知识,将所学应用到实际生活中。

陶行知与杜威教育思想及哲学认识论思想比较[摘要]陶行知的“教学做合一”与杜威的“从做中学”都是针对当时国内的教育弊端提出的教育改良方法,有着相同的哲学与认识论立场,都是深受实验主义思想影响的产物,都有改造社会的理想追求。

同时,陶行知也受到了中国传统唯物主义知行观的影响,一贯重视知行关系,并且身体力行。

[关键词]陶行知;杜威;教育思想;认识论思想作为杜威的学生,杜威对陶行知的影响是巨大的,但陶行知对杜威思想的学习却并非照猫画虎,而是批判的吸收、创造的运用。

那么,他究竟是如何向杜威学习的?哪些因素影响了其教育思想的形成?本文尝试通过对陶行知的“教学做合一”思想与杜威的“从做中学”思想的比较,对这一问题作出初浅的回答。

一、“教学做合一”与“从做中学”:陶行知与杜威的教育思想比较陶行知提出“教学做合一”的思想有一个过程。

先是针对当时教师只管教、学生只管受教的情形,陶行知提出教的法子要根据学的法子,即教学合一,后来才进一步提出学的法子要根据做的法子,由此形成了“教学做合一”的主张。

[1]“做”在“教学做合一”中是最核心的,即要在做中学、做中教。

陶行知认为当时中国教育有两个普遍误解:一是以为用嘴讲便是教,用耳听就是学,用手干便是做;二是以为教育便是读书、写字,除此之外便不是教育。

前者使得做、学、教分离开来,导致知和行的脱节、劳心者和劳力者的分离,导致“读书人”——“伪知识”阶级的出现;后者则导致教育不与实际生活发生联系。

陶行知由此提出所谓“做”就是要在劳力上劳心。

此时的劳力是“做”,劳心亦是“做”,自己有所进步收获便是“学”,在做中若对他人有影响即为“教”。

真正的“教学做合一”要以实际生活为出发点,用实际遇到的问题引发“做”。

因为“从生活中发生山来的困难和疑问,才是实际的问题;用这种实际的问题来求解决才是实际的学问。

它的试验室是大自然和大社会”。

[2]陶行知认为“知易行难”的民族心理习惯是中国的千年陋习,“教学做合一”思想的提出正是要通过新的教育来改造中国人的心理习惯、行为习惯及生活方式,为中国人重新建立一种生活哲学,使中国人“放弃‘知行’的传统思想”,而懂得“‘行知’的道理”。

陶行知和杜威理论的异同论文摘要陶行知和约翰•杜威,一个被称为“万世师表”和“伟大的教育家”,被尊为孔圣人之后,现代中国的大教育家,一个是美国实用主义的巨擘。

两人的经历也有很多相似之处,如文中提到的各自历经的人生的荣辱沉浮。

众所周知,陶行知曾求学于杜威,受后者思想的影响甚深,他也提“生活即教育”、“社会即学校”、“教学做合一”,但这些绝非杜威思想的简单翻版,而有其符合国情民性的一面。

他提出的创造性学习法、创造性教学法也自有其现实意义。

陶行知在南京身体力行地创办晓庄师范,并把学校附近都变成五脏俱全的小社会,这遵循的是一种小而全的办学模式。

有这样一个问题值得思考——改革是必要的,可在改革的过程里,有一种偏向于另一极的隐忧呈现出来——走出课本之外,包罗万象的社会生活事物能否取代系统的课程和教材?解脱“课程、课本、老师”为中心的束缚之后,会不会走向其它的危险途径,例如为杜威所担心的“儿童中心”的极端?这些仍值得我们思索。

正文在赞叹陶行知在中国师范教育方面推行杜威理论的时侯,我们首先需要了解陶行知与杜威是在不同的历史背景下走到一起来的。

他们之间形成了一种特殊友谊,且教育理论方面亦存在联系与区别。

杜威1859年生于威尔莫特(Vermont)小村庄的一个零售商家庭,他起初在宾西法尼亚城的一所学校当教员,后来又在本地的一个农村学校任过教。

1884年,在Hopkins大学获哲学博士学位后,杜威开始在密执根大学教哲学。

陶行知1891年出生于中国安檄省的一个贫困农民家庭,此时的杜威已经是哥论比亚大学一位哲学教授,并在该校的哲学系、心理学系、教育学系教授研究生课程。

l914年,如果陶行知不到美国的lllinois大学学习政治学,他与杜威可能永远也不会相识。

陶行知获得学土学位以后,他就转到哥伦比亚师范学院,在杜威、孟禄、克伯屈门下学习研究生课程,直至1917年回国。

从那以后到1946年他去世时一直呆在中国,陶行知把他的毕生的精力致力于中国教育的改革与发展。