国际贸易理论与利益分配

- 格式:pptx

- 大小:294.07 KB

- 文档页数:34

国际贸易谈判中的利益分配一、概述国际贸易谈判是各国之间为了争夺经济利益而展开的博弈。

在这个过程中,利益分配是不可避免的问题。

如何平衡各方利益、实现互利共赢,是谈判的核心问题。

本文将从谈判各方的利益分析、利益分配的原则和实现利益分配的策略三个方面进行探讨。

二、谈判各方的利益分析在国际贸易谈判中,主要的利益相关方有贸易谈判参与的国家、企业和消费者。

1.贸易谈判参与的国家对于发达国家来说,其主要目的是通过谈判开放发展中国家市场,以便在这些市场上销售自己的商品和服务,从而增加出口和就业。

同时,这些国家还希望保护本国产业,限制进口商品的价格竞争力,确保本国市场的稳定。

对于发展中国家来说,他们更关注的是如何在谈判中争取到更多的让步,以便减少其在市场准入、知识产权等方面所面临的不平等待遇。

2.企业企业无疑是国际贸易谈判中的最大受益者之一。

谈判的成功意味着市场的扩大和市场准入的便利化,这将使得企业有机会扩大销售规模和利润空间。

与此同时,谈判失败则意味着市场准入的限制和更高的关税壁垒,这将令企业承受更大的贸易成本。

3.消费者消费者是经济主体中最为广泛的一群,他们的利益当然也是值得考虑的。

对于发达国家的消费者来说,谈判的成功意味着更多的选择和更低的价格,这将使得消费者受益。

但对于一些发展中国家的消费者来说,贸易自由化也可能意味着环境污染和劳工权益问题。

三、利益分配的原则国际贸易谈判中利益分配的原则需要考虑到双方的利益,即平衡谈判的各方切实利益,实现互利共赢。

1.公正原则公正原则指的是确保各方在谈判中的平等地位。

谈判的结果必须基于相互协商、合理考虑和寻求平衡的基础上,以维护国际贸易关系的稳定和合理性。

2.可持续发展原则可持续发展原则是在国际贸易谈判中越来越重要的原则。

贸易发展应该是为了推进各个国家的可持续发展,而不是以牺牲环境和社会等方面的利益来换取贸易发展。

一个可持续的国际贸易体系应该鼓励,甚至奖励那些遵循可持续发展原则的企业。

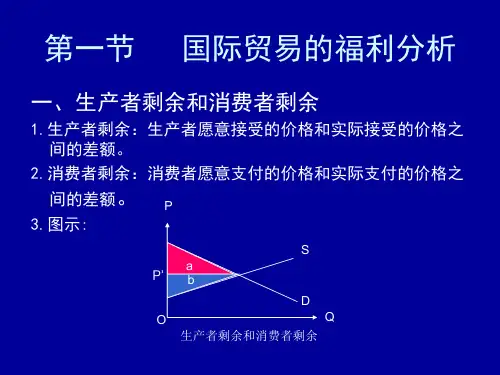

第四章国际贸易与利益分配一、国际贸易的福利分析.生产者剩余和消费者剩余()生产者剩余:供给曲线上的每一点表示供给者在相应供给量时愿意接受的最低价格,意味提供了相同的数量,却得到了更高的价格。

()消费者剩余:需求曲线上的每一点表示需求者在相应需求量时愿意支付的最高价格,意味购买了相同的数量,却支付了较低的价格。

❆需求曲线代表消费者在购买一定数量商品时愿意并有能力支付的价格。

❆购买量较少时,产品消费所产生的边际效用较高,消费者愿意支付较高的价格。

❆随着消费量的增加,所带来的边际效用递减,人们愿意支付的价格也逐渐降低。

❆对于同一产品,每个消费者由于收入、偏好不同获得不同效用,从而愿意支付不同价格❆消费者在市场上实际支付的价格并不因为产品带来不同效用而有差别。

不管消费者愿意支付多少,他们最终支付的都是由市场决定的同一价格。

❆如果市场价格低于消费者愿意支付的价格,消费者省了钱获得了额外满足。

此“愿意支付”和“实际支付”的差价或额外的满足,经济学中称为“消费者盈余”。

❆市场供求曲线中,市场价格之上、需求曲线之下的区域代表“消费者盈余”。

❆同理生产者愿意接受的价格(由供给曲线表示)与实际卖出价格(市场价格)的差别称为“生产者盈余”。

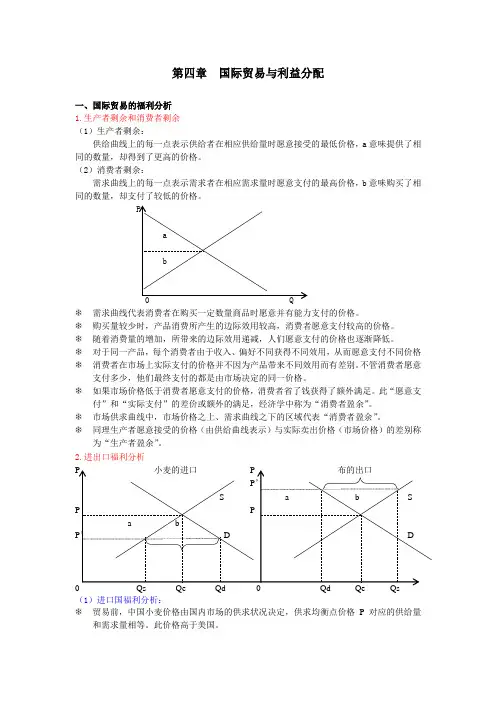

.进出口福利分析()进口国福利分析:❆贸易前,中国小麦价格由国内市场的供求状况决定,供求均衡点价格对应的供给量和需求量相等。

此价格高于美国。

❆贸易后,中国从美国进口小麦。

供给量增加了进口小麦,供大于求,出现剩余。

❆为了增加需求,进口商以低价促销,迫于竞争,国内小麦也不得不降价出售。

结果中国小麦市场价格下降,直至新的市场均衡点。

原来高于国际市场的国内商品价格下降国际市场价格水平’。

价格下降导致产品总消费的增加至,国内生产下降至,消费与国内生产的缺口为进口所填补。

❆对小麦的生产者:自由贸易并非好事,在廉价进口产品冲击下,生产者盈余减少部分❆对小麦的消费者:由于廉价外国产品的进口,可以付更少的钱而享受更多的产品,消费者盈余增加了部分,多于生产者的损失。

第四章国际贸易与利益分配一、国际贸易的福利分析1.生产者剩余和消费者剩余(1)生产者剩余:供给曲线上的每一点表示供给者在相应供给量时愿意接受的最低价格,a意味提供了相同的数量,却得到了更高的价格。

(2)消费者剩余:需求曲线上的每一点表示需求者在相应需求量时愿意支付的最高价格,b意味购买了相同的数量,却支付了较低的价格。

❆需求曲线代表消费者在购买一定数量商品时愿意并有能力支付的价格。

❆购买量较少时,产品消费所产生的边际效用较高,消费者愿意支付较高的价格。

❆随着消费量的增加,所带来的边际效用递减,人们愿意支付的价格也逐渐降低。

❆对于同一产品,每个消费者由于收入、偏好不同获得不同效用,从而愿意支付不同价格❆消费者在市场上实际支付的价格并不因为产品带来不同效用而有差别。

不管消费者愿意支付多少,他们最终支付的都是由市场决定的同一价格。

❆如果市场价格低于消费者愿意支付的价格,消费者省了钱获得了额外满足。

此“愿意支付”和“实际支付”的差价或额外的满足,经济学中称为“消费者盈余”。

❆市场供求曲线中,市场价格之上、需求曲线之下的区域代表“消费者盈余”。

❆同理生产者愿意接受的价格(由供给曲线表示)与实际卖出价格(市场价格)的差别称为“生产者盈余”。

2.进出口福利分析(1)进口国福利分析:❆贸易前,中国小麦价格由国内市场的供求状况决定,供求均衡点价格P对应的供给量和需求量相等。

此价格高于美国。

❆贸易后,中国从美国进口小麦。

供给量增加了进口小麦,供大于求,出现剩余。

❆为了增加需求,进口商以低价促销,迫于竞争,国内小麦也不得不降价出售。

结果中国小麦市场价格下降,直至新的市场均衡点。

原来高于国际市场的国内商品价格下降国际市场价格水平P’。

价格下降导致产品总消费的增加至Qd,国内生产下降至Qs,消费与国内生产的缺口QsQd为进口所填补。

❆对小麦的生产者:自由贸易并非好事,在廉价进口产品冲击下,生产者盈余减少a部分❆对小麦的消费者:由于廉价外国产品的进口,可以付更少的钱而享受更多的产品,消费者盈余增加了a+b部分,多于生产者的损失。

![第8章 国际贸易利得与分配[37页]](https://uimg.taocdn.com/0ffb04380975f46526d3e146.webp)

简述国际贸易利益的分解国际贸易作为全球经济的重要组成部分,对于各国经济发展和人民生活水平的提高起到了积极的推动作用。

国际贸易利益的分解,指的是各参与国在贸易活动中所获得的经济利益的划分和分配。

本文将从不同角度探讨国际贸易利益的分解。

国际贸易能够带来消费者福利的增加。

通过贸易,各国可以获得更多的选择,进口商品的多样性也会提高。

这使得消费者能够选择更适合自己需求和口味的产品,从而提高了消费者的福利水平。

例如,中国的消费者可以通过进口水果和奢侈品来提高生活品质,而其他国家的消费者也可以通过进口中国的电子产品和家具来获得更好的选择。

国际贸易有助于提高生产效率和降低生产成本。

不同国家的资源禀赋和生产要素配置存在差异,通过贸易可以实现资源的优化配置和互补性的利用。

比如,某些国家拥有丰富的自然资源,可以通过出口这些资源获取经济利益;而其他国家则拥有先进的技术和劳动力,可以通过出口劳动密集型产品或技术咨询服务获得利益。

这种资源和要素的互补性,有效地提高了全球生产效率,降低了生产成本。

第三,国际贸易有助于促进经济增长和就业机会的创造。

贸易活动可以带动各国产业的发展,推动经济增长。

通过出口,国家可以扩大市场规模,实现规模经济,提高产出和就业水平。

同时,进口也能够促进国内产业的升级和转型,推动技术创新和产业升级。

这种经济增长和就业机会的创造,使得各国能够共享贸易带来的利益。

国际贸易还能够促进资源的可持续利用和环境保护。

由于资源和环境问题已经成为全球关注的焦点,各国通过贸易可以实现资源的合理配置和环境的共同治理。

一些发达国家通过出口环保技术和设备,帮助其他国家改善环境状况;而一些发展中国家通过出口农产品和矿产品,获取经济利益,从而提高了资源的可持续利用。

这种资源的合理利用和环境的共同治理,使得国际贸易不仅带来了经济利益,也实现了可持续发展的目标。

总的来说,国际贸易利益的分解是一个复杂而多元化的过程。

各国在贸易活动中通过出口和进口获得了消费者福利的增加、生产效率的提高、经济增长和就业机会的创造以及资源的可持续利用和环境保护等多方面的利益。

2015年2期总第777期随着社会经济的不断发展,国际贸易对于任何国家和地区来说,都隐藏着巨大的利益,国际贸易在改变经济的同时,还可以有效促进经济的发展。

在国际交易中,由于不稳定的贸易额以及对外贸易的商品结构等一系列因素的影响,使得国际贸易进行利益分配时存在一定的问题,因此,我国需要对生产规模以及相关的质量问题进行合理改善,加大培训我国国际贸易人才,制定相关完整制度,有效促进国际贸易的经济发展。

一、国际贸易利益分配中存在的问题分析1.国际贸易处于劣势在目前我国国际贸易中,对生产规模进行扩大,提高生产质量,对于我国甚至全球的经济来说,都有着很大推动效力。

但是从我国的目前形势来看,加工和贸易的方式为多,在国际中处于低下的地位。

目前我国与外国企业相比,竞争主要在价钱上,这样就会更加容易出现贸易战,使得我国的利润降低。

2.制度有待完善在国际贸易中,制度的完善性直接影响着贸易的创新和发展。

而在目前的国际贸易中,由于落后的制度以及相关不完善的制约直接影响了发展中国家经济的发展。

在一些发展中国家,制度的安排已经变成了一件很普通的事情,这样的现象直接导致制度落后。

同时,一些外部力量逐渐介入现有的体系中,对相关制度造成了冲击,因此,加强改善制度成为一项很重要的任务。

3.技术和人才匮乏在目前国际贸易中,出现了劳动者的素质下降现象,由于这个原因导致产品的质量严重受到影响,并且对我国在一些方面的创新和发展也受到了制约。

因此,我国在国际贸易方面需要提高劳动者的自身素质。

由于国外的企业加入到我国贸易中,导致我国的贸易出现了很大的冲击,错综复杂的贸易不断出现,原本出口的产品也打破了原来的分配模式,并且向着多元化发展。

除此之外,我国的一些企业在相关的技术和一些知识产权上存在问题,出现被动的现象,进一步影响分配利益时的话语权,导致企业的利益下降。

二、加强国际贸易利益分配的有效策略探究1.改善我国劳动密集型生产规模与质量首先,可以通过密集型的劳动力生产,对生产的规模进行有效的扩大,这样企业就会在生产制造方面有着很大的优势,从而提高收益,可能的话,会成为国际的大型企业;其次,企业也可以显示出特有的优势,在劳动密集中展现出特色,运用良好的加工质量、以及快速方便的交货速度、新工艺的产品诞生来对整个市场进行适应,创造出加工和组装的成功品牌。

国际贸易的利益分配随着全球化的不断推进,国际贸易的规模和重要性逐渐增大。

国际贸易作为一种经济交往形式,不仅仅带来了发展机遇,也给各国带来了利益的分配问题。

本文将探讨国际贸易的利益分配,并提出一些相关观点。

国际贸易的利益分配是指在贸易活动中各方之间获得经济利益的过程。

由于各国经济水平和资源禀赋的差异,不同国家在贸易中的地位和利益也存在不同。

国际贸易的利益分配主要通过以下几个方面进行。

首先,贸易顺差和逆差是国际贸易中利益分配的一种表现形式。

贸易顺差是指一个国家在一定时期内以出口商品的价值大于进口商品的价值,从而实现贸易盈余。

贸易逆差则是指一个国家在一定时期内以进口商品的价值大于出口商品的价值,从而形成贸易赤字。

贸易顺差的国家在利益分配中处于较为有利的地位,可以通过增加储备资产、提高生活水平等方式获得更多的经济利益。

其次,国际贸易中的优势互补也是利益分配的一个重要方面。

不同国家拥有不同的资源禀赋和产业结构,比如一些国家资源丰富,适宜农业发展,而另一些国家则具有先进的工业技术和制造能力。

在国际贸易中,各国可以通过互相合作,发挥各自的优势,实现利益最大化。

通过优势互补,各国可以更好地满足自身的需求,提高生产效率,并分享来自国际贸易的利益。

此外,国际贸易的利益分配还受到市场力量和政府政策的影响。

市场力量在国际贸易中起着决定性作用,供求关系、价格机制和竞争状况直接影响着各方的利益得失。

政府政策也会对国际贸易的利益分配产生重要影响,比如关税、贸易壁垒、补贴等政策的制定和调整都会直接改变各国在贸易中的地位和利益。

国际贸易的利益分配问题是复杂而敏感的,各方往往希望在交易中获得最大的利益。

然而,在实际操作中,利益的分配并非总是公平和均衡的。

一些发展中国家常常由于经济发展水平不高、技术和资金匮乏等原因,往往在国际贸易中处于劣势地位,难以获取公平的利益分配。

因此,国际社会需要通过加强国际贸易规则的制定与执行,推动贸易自由化和公平竞争的实现,以实现较为均衡和持久的利益分配。

国际贸易和国家利益国际贸易是各个国家经济交往的重要组成部分,也是全球化时代中国际关系的重要内容。

国际贸易对于国家经济的发展是至关重要的,同时也对国家的政治、文化和社会等各个方面产生深远的影响。

因此,在国际贸易中,国家利益是一个重要的考量因素。

一、国际贸易对国家经济的影响国际贸易对国家经济的影响可以从多个方面来看。

首先,国际贸易可以扩大经济规模,促进经济增长。

当一个国家的商品和服务得以出口到其他国家,就可以获得更大的市场和更多的消费者,从而提高出口额和产值。

同时,进口也可以让一个国家得到更多的资源和技术,促进国内生产和经济增长。

其次,国际贸易可以促进产业升级和结构调整。

在国际贸易过程中,不同国家的商品和服务具有不同的竞争优势,由此可以促进生产力的提高和产业结构的升级。

例如,一些发展中国家可以通过向发达国家出口初级产品,获得外汇和技术支持,从而实现产业升级和结构调整。

最后,国际贸易可以增加就业机会和改善居民生活水平。

当一个国家的出口和进口增加,就会带来更多的就业机会和减少失业人口,从而提高居民生活水平。

此外,国际贸易也可以刺激消费需求和增加福利供给,促进社会和经济的平衡发展。

二、国家利益在国际贸易中的作用国家利益是指一个国家对自身发展和安全所必需的最高利益。

在国际贸易中,国家利益成为重要的考量因素。

首先,国家利益可以影响国际贸易政策制定。

不同国家由于自身的利益不同,可能会采取不同的贸易政策和贸易手段。

例如,一些国家可能会采取保护主义措施,限制进口和加强出口管制,以保护本国产业和就业市场。

其次,国家利益可以影响贸易谈判和协议的达成。

在国际贸易谈判中,不同国家之间的利益冲突和矛盾可能会导致谈判的失败或协议的难以达成。

例如,一些发展中国家可能会要求在贸易协议中强调“南南合作”和“平等互利”,而一些发达国家则可能会强调知识产权保护和市场准入等问题。

最后,国家利益也可以影响国际贸易的最终结果和影响程度。

当国际贸易带来的利益和风险分布不均时,就不能满足所有国家的利益需求。