国际经济学第4章国际贸易与利益分配

- 格式:pptx

- 大小:313.75 KB

- 文档页数:83

《国际经济学(第四版)》课后复习与思考参考答案-第1章到第4章目录绪论练习与思考参考答案 (1)第一章练习与思考参考答案 (2)第二章练习与思考参考答案 (7)第三章练习与思考参考答案 (13)第四章练习与思考参考答案 (16)绪论练习与思考参考答案1.答:传统贸易理论研究产业(industry)或部门(sector)层面,假定企业同质;新新贸易理论研究企业(firm)层面,假定企业异质。

2.答:以斯蒂德曼为代表的新李嘉图主义的国际贸易理论坚持并继承了李嘉图的比较利益论,认为贸易的真正来源在于各国的比较优势的差异,而并非资源禀赋的差距。

新李嘉图主义以一种比较动态的、长期均衡的分析来解释国际贸易。

新李嘉图主义贸易理论把收入分配置于突出位置,并贯穿分析的始终。

新李嘉图主义的国际贸易理论与李嘉图理论不同主要在于:李嘉图是从各国生产的角度即从各国的生产特点不同和劳动效率的高低不同上来解释比较优势的差异;新李嘉图主义不仅从各国生产的角度来分析和比较各国的比较优势的差异,而且强调要从各国分配领域,从经济增长、经济发展的动态角度来分析和比较各国比较优势的不同。

3.答:北京师范大学李翀教授认为,马克思曾经有一个六册著作的写作计划,准备研究国内和国际经济问题,建立一个完整的经济理论体系。

然而遗憾的是,马克思没有能够完成他的研究工作。

将马克思经济学的基本理论和基本方法应用于国际经济问题的研究,构建马克思主义国际经济学理论体系,是一个很有意义的研究领城。

随着经济的全球化,国际经济体系已经成熟,建立马克思主义国际经济学的条件已经具备。

国际经济的本质是资本的跨国流动,因此,应该从商品资本、生产资本、货币资本的跨国流动三个方面来构建马克思主义国际经济学。

在商品资本的跨国流动方面,需要从国际价值、生产价格和垄断价格等基本范畴出发,来分析国际贸易的原因、流向和利益分配。

在生产资本的跨国流动方面,需要从生产资本本质的角度重新构建直接投资的原因、流向和利益分配。

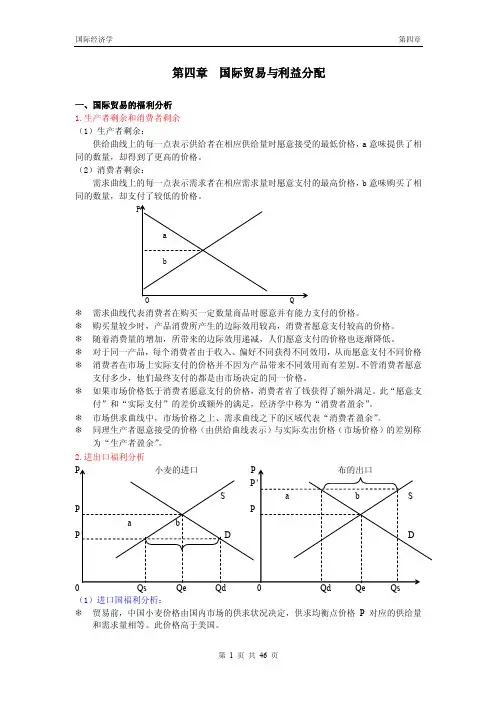

第四章国际贸易与利益分配一、国际贸易的福利分析1.生产者剩余和消费者剩余(1)生产者剩余:供给曲线上的每一点表示供给者在相应供给量时愿意接受的最低价格,a意味提供了相同的数量,却得到了更高的价格。

(2)消费者剩余:需求曲线上的每一点表示需求者在相应需求量时愿意支付的最高价格,b意味购买了相同的数量,却支付了较低的价格。

❆需求曲线代表消费者在购买一定数量商品时愿意并有能力支付的价格。

❆购买量较少时,产品消费所产生的边际效用较高,消费者愿意支付较高的价格。

❆随着消费量的增加,所带来的边际效用递减,人们愿意支付的价格也逐渐降低。

❆对于同一产品,每个消费者由于收入、偏好不同获得不同效用,从而愿意支付不同价格❆消费者在市场上实际支付的价格并不因为产品带来不同效用而有差别。

不管消费者愿意支付多少,他们最终支付的都是由市场决定的同一价格。

❆如果市场价格低于消费者愿意支付的价格,消费者省了钱获得了额外满足。

此“愿意支付”和“实际支付”的差价或额外的满足,经济学中称为“消费者盈余”。

❆市场供求曲线中,市场价格之上、需求曲线之下的区域代表“消费者盈余”。

❆同理生产者愿意接受的价格(由供给曲线表示)与实际卖出价格(市场价格)的差别称为“生产者盈余”。

2.进出口福利分析(1)进口国福利分析:❆贸易前,中国小麦价格由国内市场的供求状况决定,供求均衡点价格P对应的供给量和需求量相等。

此价格高于美国。

❆贸易后,中国从美国进口小麦。

供给量增加了进口小麦,供大于求,出现剩余。

❆为了增加需求,进口商以低价促销,迫于竞争,国内小麦也不得不降价出售。

结果中国小麦市场价格下降,直至新的市场均衡点。

原来高于国际市场的国内商品价格下降国际市场价格水平P’。

价格下降导致产品总消费的增加至Qd,国内生产下降至Qs,消费与国内生产的缺口QsQd为进口所填补。

❆对小麦的生产者:自由贸易并非好事,在廉价进口产品冲击下,生产者盈余减少a部分❆对小麦的消费者:由于廉价外国产品的进口,可以付更少的钱而享受更多的产品,消费者盈余增加了a+b部分,多于生产者的损失。

第4章资源、比较优势与收入分配一、概念题1.充裕要素(abundant factor)答:充裕要素是“稀缺要素”的对称,是指一国相对充裕的生产要素。

充裕要素的“充裕”是相对的,指的并不是一国所拥有的该生产要素的绝对数量的充裕,而是该生产要素相对于其他生产要素的相对充裕。

充裕要素是以资源禀赋解释国际贸易的赫克歇尔-俄林定理中的重要概念。

根据赫克歇尔-俄林定理,各国倾向于生产并出口国内充裕要素密集型的产品,一国充裕要素的所有者能够从国际贸易中获利。

2.要素价格(factor prices)答:要素价格即生产要素的价格,是指每一单位的生产要素在一定时期内给所有者带来的收入。

生产要素主要有四种:劳动力、土地、资本和企业家才能。

相应地,其价格分别称为工资、地租、利息和利润。

生产要素价格同产品的价格一样,主要是由生产要素市场上供求的相互作用决定的。

在市场经济中,工资主要由劳动力市场上的供求关系决定;地租主要由土地市场上的供求关系决定;利息主要由资本市场上的供求关系决定;利润作为企业家收入,主要由企业家市场上的供求关系决定。

3.生产可能性边界的偏向性扩张(biased expansion of production possibilities)答:生产可能性边界的偏向性扩张是指生产可能性边界在一个方向上扩张的幅度大于在另一方向上扩张的幅度,如图4-1所示。

图4-1(a)说明了生产可能性曲线偏向于X的扩张,图4-1(b)则说明了生产可能性曲线偏向Y的扩张。

图中的生产可能性边界都从1TT移到了2TT。

图4-1 生产可能性边界的偏向性扩张4.要素比例理论(factor-proportions theory)答:要素比例理论又称“赫克歇尔-俄林理论”、“生产要素禀赋理论”,是指从资源禀赋角度对国际贸易中生产成本和价格的差异做出解释的国际贸易理论。

要素比例理论的主要内容是:国际贸易源于不同国家之间商品的价格存在差异,而价格差异的原因在于不同国家生产成本有高有低,生产成本的高低又是因为各国生产要素价格有差别,生产要素价格的差别又与各国生产要素丰裕程度密切相关。

国际经济学习题答案提示第四章习题答案提示1.是的。

从长远来看,低技能劳动力经过技术培训后可以成为高技术劳动力,但劳动力并不具有特殊性。

2.因为特征密度保持不变3.:劳动增加并且完全就业,则整个经济的资本-劳动比例下降,劳动力价格将下降。

劳动力增加将增加密集使用劳动力产品的产量;资本密集型产品的产量下降。

4.特定因素的增加将导致密集使用该因素的产品产量的增加。

同时,另一个部门的产出将因另一个部门释放的一些共同因素而减少。

共同生产要素的收入将增加。

5.仍然有效。

6.:随着世界市场能源价格上升,一部分劳动力将由制造业部门流到能源部门,能源部门产量增加,制造业部门的产量下降。

7*.:根据特定因素模型,特定因素在短期内无法在这两个部门之间流动。

根据本章的分析,虽然它们都是资本,但X和Y部门的资本回报是不同的,因此不会导致要素价格的均衡。

第五章练习回答技巧1.试比较重叠需求理论与要素禀赋理论的异同。

回答提示:这两种理论都解释了国际贸易的原因。

然而,两者之间也有很大的差异。

首先,这两种理论解释国际贸易的出发点不同。

要素禀赋理论是从供给侧讨论国际贸易的基础;重叠需求理论从需求的角度探讨了国际贸易的原因。

其次,要素禀赋理论主要解释发达国家与发展中国家之间的产业间贸易,即工业产品与初级产品之间的贸易,或资本密集型产品与劳动密集型产品之间的贸易;重叠需求理论适用于解释发达国家之间的产业内贸易,即制造业内部的一种水平贸易。

2.你认为重叠需求理论适合解释发展中国家之间的贸易吗?为什么?回答提示:合适。

因为不同的发展中国家在生产不同的产品方面有优势,尽管这些产品可能是劳动密集型产品。

虽然发展中国家的发展水平在总体上是相似的,但在具体产品上是不同的。

发展中国家之间也可能存在产业内贸易,这可以用需求重叠理论来解释。

3.重叠需求理论与第三章中所提到的需求逆转都是讨论需求因素对国际贸易的影响,两者之间有什么区别?答案表明,需求逆转主要解释了产业间贸易,而重叠需求理论解释了产业内贸易。

第四章经济增长与国际贸易思考题:1. 画图分析说明什么是贫困化增长及其发生的条件。

2. 什么是罗伯津斯基定理?讲课要点及思路:第一节生产要素的增长与国际贸易一、生产要素的等比例增长与国际贸易:生产要素的等比例增长是生产要素增长的一种特殊情形,是指一国不改变要素相对丰裕度或比例生产要素增长。

这种类型的增长用生产可能性曲线来衡量,表现为该曲线平行地向远离原点的方向移动,结果,新旧两条曲线各点的斜率相等。

二、偏向进口的生产要素增长与国际贸易:偏向进口的生产要素增长是指在进口竞争部门密集使用的生产要素的增长速度超过了出口部门密集使用的生产要素的增长速度。

三、偏向出口的生产要素增长与国际贸易:偏向出口的生产要素增长是指一国出口品密集使用的生产要素的增长超过了进口密集使用的生产要素的增长。

在其他生产要素的供给不变或增加速度比偏向出口的生产要素的增长速度慢的情况下,出口品密集使用的生产要素的增长将降低该生产要素的价格,进而降低出口品的生产成本。

四、罗伯津斯基定理与贫困化增长:罗伯津斯基定理是指在生产两种产品的情况下,如果商品的国际比价保持不变,一种生产要素的增加会导致密集使用这种生产要素的产品的产量增加,同时另一种产品的产量则下降。

第二节基于动态技术差异的国际贸易一、技术差距理论:美国经济学家波斯纳在1961年提出了技术差距理论,这一理论认为国与国之间技术差异的存在是解释某类贸易的发生的原因。

二、产品生命周期理论:1966年美国经济学家弗农发表了《国际投资和产品生命周期中的国际贸易》一文,对技术差距理论进行了总结和扩展,提出了产品生命周期理论。

第三节需求变动与国际贸易一、恩格尔定律与国际贸易:恩格尔定律是19世纪中期德国统计学家恩格斯特·恩格尔提出的,用来描述家庭收入变化与最基本生活品食物消费变动关系的规律。

二、示范效应与国际贸易:人们的消费水平不仅受自身收入水平的限制,也受周围与自己收入水平相近的或相同的人群消费模式的影响。