1,3-β-D-葡聚糖检验简介

- 格式:ppt

- 大小:20.05 MB

- 文档页数:66

真菌(1-3)-β-D葡聚糖测定规范操作1.目的建立真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测标准操作规范,保证实验结果的准确性。

2.授权操作人经培训合格的微生物实验室检验人员。

3.实验原理(1-3)-β-D葡聚糖检测原理:真菌(1-3)-β-D葡聚糖激活酶反应主剂中的G因子后形成凝固蛋白,根据其所引起的浊度变化对真菌(1-3)-β-D葡聚糖浓度进行定量测定。

4.产品性能指标4.1 灵敏度10pg/ml4.2 精密度批内差CV≤10% 。

4.3 准确性回收率75-125%。

4.4 标准曲线相关系数r绝对值≥0.9805.实验组成5.1实验仪器及器具:MB-80微生物快速动态检测系统、洁净工作台、低速离心机、恒温仪,20~200µl加样器、100~1000µl加样器、旋涡混合器、定时器。

5.2实验耗材:200µl无热原吸头、1000µl无热原吸头、无热原平底试管、无热原真空采血管。

5.3试剂盒组成:真菌(1-3)-β-D 葡聚糖检测试剂盒(光度法):试剂盒包括反应主剂和样品处理液。

6.工作环境相对湿度:20%~80%;温度控制:10~30℃;电源电压:220V±10%,50Hz±2%。

7.标本采集及保存7. 1检测样本:血液、脑脊液、胸腹水、肺泡灌洗液等。

7.2采集要求:采样过程要求无菌操作,用专用的无热原真空采血管。

常规病人早上用药治疗前采血/取样(血透患者透析前采血)。

7.3样本保存:样本采集后应在3000转/分离心10分钟,若不能及时检测,应将血清转移至无热原转移管内,在-20℃冰箱中冷冻保存,一周内使用,实验之前取出复溶。

8.操作程序8.1 打开MB-80微生物快速动态检测系统主机、电脑及恒温仪预热30min。

8.2 打开MB-80微生物快速动态检测系统软件,录入病人信息、样本种类及检测项目等信息后点击采集。

8.3 血液前处理过程,无菌操作,用专用无热原真空采血管抽取静脉血4ml轻轻混匀,按转速3000r/min离心10分钟。

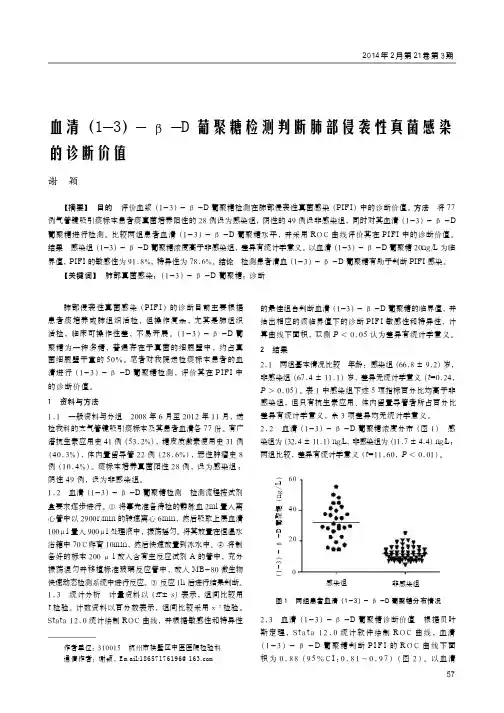

572014年2月第21卷第3期血清(1-3)-β-D 葡聚糖检测判断肺部侵袭性真菌感染的诊断价值谢 颖肺部侵袭性真菌感染(PIF I )的诊断目前主要根据患者痰培养或肺组织活检,但操作复杂,尤其是肺组织活检,临床可操作性差,不易开展。

(1-3)-β-D 葡聚糖为一种多糖,普遍存在于真菌的细胞壁中,约占真菌细胞壁干重的50%。

笔者对我院送检痰标本患者的血清进行(1-3)-β-D 葡聚糖检测,评价其在PIFI 中的诊断价值。

1 资料与方法1.1 一般资料与分组 2008年6月至2012年11月,送检我科的支气管镜吸引痰标本及其患者血清各77份。

有广谱抗生素应用史41例(53.2%),糖皮质激素使用史31例(40.3%),体内置留导管22例(28.6%),恶性肿瘤史8例(10.4%)。

痰标本培养真菌阳性28例,设为感染组;阴性49例,设为非感染组。

1.2 血清(1-3)-β-D 葡聚糖检测 检测流程按试剂盒要求逐步进行。

① 将事先准备待检的静脉血2ml 置入离心管中以2900r /min 的转速离心6min ,然后吸取上层血清100μl 置入900μl 处理液中,振荡摇匀。

将其放置在恒温水浴箱中70℃孵育10min ,然后快速放置到冰水中。

② 将制备好的标本200μl 放入含有主反应试剂A 的管中,充分振荡混匀并移植标准玻璃反应管中,放入MB-80微生物快速动态检测系统中进行反应。

③ 反应1h 后进行结果判断。

1.3 统计分析 计量资料以(x-±s )表示,组间比较用t 检验。

计数资料以百分数表示,组间比较采用χ2检验。

Stata 12.0统计绘制ROC 曲线,并根据敏感性和特异性的最佳组合判断血清(1-3)-β-D 葡聚糖的临界值,并给出相应的该临界值下的诊断PIF I 敏感性和特异性,计算曲线下面积,双侧P <0.05认为差异有统计学意义。

2 结果2.1 两组基本情况比较 年龄:感染组(66.8±9.2)岁,非感染组(67.4±11.1)岁,差异无统计学意义(t =0.24,P >0.05)。

支气管肺泡灌洗液(1,3)-β-D-葡聚糖检测对慢性呼吸系统疾病合并真菌感染诊断的临床价值卢岳虹;潘玲;谭玉萍;冯原;陆彩云;冯玉清;苏齐鉴;罗珍贞【摘要】目的:探讨支气管肺泡灌洗液(1,3)-β-D-葡聚糖(BG)检测对慢性呼吸系统疾病合并真菌感染的诊断价值.方法:选取2013年5月至2016年12月在广西中医药大学附属瑞康医院呼吸科与重症医学科二区住院的90例慢性呼吸系统疾病患者作为研究对象,根据具体病情,这些患者被分为真菌感染组、普通感染组、非感染组,每组30例,分别采集患者的血浆和肺泡灌洗液标本进行葡聚糖检测试验,比较三组患者血浆和肺泡灌洗液BG浓度及对真菌感染预测效果.结果:三组患者血浆及肺泡灌洗液BG浓度比较,真菌感染组>普通感染组>无感染组,差异有统计学意义(P<0.05).血浆G试验浓度为66.07pg/mL时的约登指数值最大为0.584,敏感性为66.7%,特异性为91.7%;肺泡灌洗液G试验浓度为78.3pg/mL时的约登指数值最大为0.733,敏感性为80%,特异性为93.3%.结论:肺泡灌洗液G试验较血浆G试验对早期真菌感染的诊断更有临床价值,值得临床推广应用.【期刊名称】《大众科技》【年(卷),期】2019(021)002【总页数】4页(P73-75,81)【关键词】支气管肺泡灌洗液;(1,3)-β-D-葡聚糖;真菌感染;早期诊断【作者】卢岳虹;潘玲;谭玉萍;冯原;陆彩云;冯玉清;苏齐鉴;罗珍贞【作者单位】广西中医药大学,广西南宁 530001;广西中医药大学附属瑞康医院,广西南宁 530011;广西中医药大学附属瑞康医院,广西南宁 530011;广西中医药大学附属瑞康医院,广西南宁 530011;广西中医药大学附属瑞康医院,广西南宁 530011;广西中医药大学附属瑞康医院,广西南宁 530011;广西中医药大学附属瑞康医院,广西南宁 530011;广西中医药大学附属瑞康医院,广西南宁 530011【正文语种】中文【中图分类】R519;R56慢性呼吸系统疾病主要包括慢性阻塞性肺疾病、慢性支气管炎、支气管哮喘、支气管扩张、间质性肺疾病等,其在世界范围内具有较高的患病率、死亡率以及病程长和治疗成本高等特点,成为2015年全世界第3大死因[1]。

G试验和GM实验的区别及其临床意义在医学领域,为了诊断和监测某些感染性疾病,常常会运用到各种实验室检测方法,其中 G 试验和 GM 实验就是比较重要的两项。

这两种试验在检测原理、适用范围以及临床意义等方面存在着明显的区别。

G 试验,全称为(1,3)βD 葡聚糖检测试验。

(1,3)βD 葡聚糖是真菌细胞壁的一种重要成分,但在细菌和病毒中并不存在。

当人体受到真菌感染时,真菌细胞壁的(1,3)βD 葡聚糖会释放进入血液、脑脊液等体液中。

G 试验就是通过检测这些体液中(1,3)βD 葡聚糖的含量来判断是否存在真菌感染。

GM 实验,全称是半乳甘露聚糖检测试验。

半乳甘露聚糖是曲霉菌细胞壁的一种成分。

GM 实验主要用于检测人体血清、肺泡灌洗液等标本中半乳甘露聚糖抗原的水平,从而辅助诊断曲霉菌感染。

接下来,让我们详细了解一下这两种试验的区别。

首先,从检测的病原体范围来看,G 试验检测的范围相对较广。

它对除隐球菌和接合菌以外的大多数真菌感染都有一定的提示作用,如念珠菌、曲霉、毛霉等。

而 GM 实验则主要针对曲霉菌感染,对于其他类型的真菌感染检测价值相对较低。

其次,在检测标本方面,G 试验可以使用血清、血浆、脑脊液、腹水、胸腔积液等多种体液标本。

而 GM 实验通常使用血清和肺泡灌洗液,其中肺泡灌洗液对于诊断侵袭性肺曲霉病的意义更大。

再者,检测的时机也有所不同。

一般来说,G 试验在真菌感染的早期即可出现阳性结果,甚至在临床症状出现之前。

而 GM 实验在感染后的数天才可能呈现阳性,并且需要连续检测以提高诊断的准确性。

此外,两者的结果解读也存在差异。

G 试验结果阳性,提示可能存在真菌感染,但不能明确感染的真菌类型。

而且,某些因素可能导致假阳性结果,比如使用某些含有葡聚糖的生物制品、血液透析、输注白蛋白等。

GM 实验阳性对于诊断曲霉菌感染具有较高的特异性,但也可能出现假阳性,例如使用某些抗生素、食用含有半乳甘露聚糖的食物等。

趋向性诊断,早期筛查真菌感染——临床医生的诊断帮手1-3-β-D葡聚糖本质及特点(1-3)-β-D葡聚糖特性G试验的特点耗时短,1小时左右;灵敏度高,特异性强,定量检测;对于念珠菌血症,G试验是首选;葡聚糖广泛存在于真菌细胞壁中。

研究表明,(1-3)-β-D葡聚糖是占真菌壁50%以上的成分。

血液葡萄糖检测可在拟诊早期为临床医生提供机体是否感染真菌的可靠信息,1,3-β-D葡聚糖可用于真菌感染的早期诊断。

对热极为稳定,高压121℃并不能使其灭活。

在念珠菌和曲霉菌细胞壁中含量较多,对G试验灵敏。

有效早期筛查,可检测多种致病真菌感染,如念珠菌,曲霉,肺孢子菌,镰刀菌,地霉,毛孢子菌等; 当真菌进入人体血液或深部组织中后,经吞噬细胞的吞噬、消化等处理后,(1-3)-β-D葡聚糖可从胞壁中释放出来,从而使血液及其它体液中含量增高。

当真菌在体内含量减少时,机体免疫系统可将其清除。

在浅部真菌感染中(痰液、皮肤、粘膜等属于浅部真菌感染的范畴),(1-3)-β-D葡聚糖未被释放出来,故其在体液中的量不增高。

[1][2][3][4][5]G试验检测的临床意义——抢先治疗G试验和GM试验的比较易感因素广谱抗生素治疗;骨髓和实体器官移植;长期激素治疗;AIDS等免疫缺陷症;抗肿瘤药物和免疫抑制剂治疗;插管等侵袭性治疗;基础类疾病:糖尿病、肝硬化等;是早期诊断IFI 无创检测手段之一;快速诊断:在1-2小时内为临床诊断侵袭性真菌感染症提供试验依据;指导用药:根据结果有针对性使用抗真菌类药物立即治疗;评价效果:应用抗真菌药物后,定期检测,评价药物的有效性;监护病程:监护侵袭性真菌感染易感人群的病发状态;[6]G试验检测结果判读1、趋向性诊断儿童阈值比成人偏高,建议用50pg/m l 为阈值趋向性诊断——G 试验阴、阳性意义早期有效抗真菌治疗可极大改善患者预后美国四大医疗中心做的关于IF I 的一项回顾性研究*IFI: Intensive Fungal Infection 侵袭性真菌感染对于IFI 的患者,如不及时治疗会造成很高的死亡率(如图),因此早期有效抗真菌治疗至关重要。

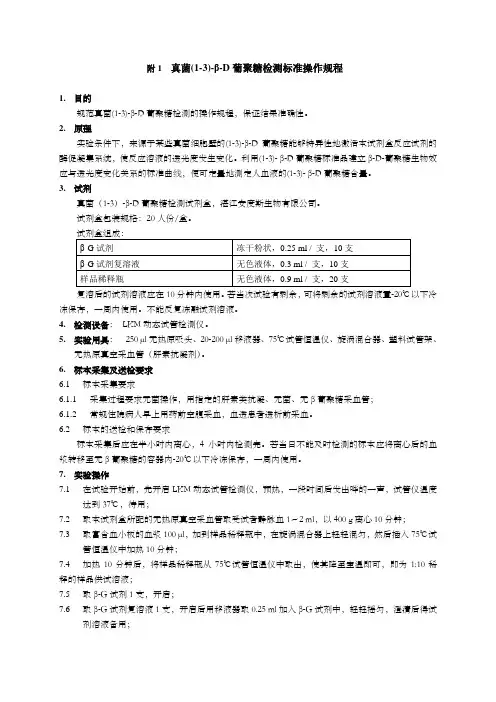

附1真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测标准操作规程1.目的规范真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测的操作规程,保证结果准确性。

2.原理实验条件下,来源于某些真菌细胞壁的(1-3)-β-D葡聚糖能够特异性地激活本试剂盒反应试剂的酶促凝集系统,使反应溶液的透光度发生变化。

利用(1-3)- β-D葡聚糖标准品建立β-D-葡聚糖生物效应与透光度变化关系的标准曲线,便可定量地测定人血液的(1-3)- β-D葡聚糖含量。

3.试剂真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测试剂盒,湛江安度斯生物有限公司。

试剂盒包装规格:20人份/盒。

复溶后的试剂溶液应在10分钟内使用。

若当次试验有剩余,可将剩余的试剂溶液置-20℃以下冷冻保存,一周内使用。

不能反复冻融试剂溶液。

4.检测设备:LKM动态试管检测仪。

5.实验用具:250 μl无热原吸头、20-200 μl移液器、75℃试管恒温仪、旋涡混合器、塑料试管架、无热原真空采血管(肝素抗凝剂)。

6.标本采集及送检要求6.1标本采集要求6.1.1采集过程要求无菌操作,用指定的肝素类抗凝、无菌、无β葡聚糖采血管;6.1.2常规住院病人早上用药前空腹采血,血透患者透析前采血。

6.2标本的送检和保存要求标本采集后应在半小时内离心,4小时内检测完。

若当日不能及时检测的标本应将离心后的血浆转移至无β葡聚糖的容器内-20℃以下冷冻保存,一周内使用。

7.实验操作7.1在试验开始前,先开启LKM动态试管检测仪,预热,一段时间后发出哔的一声,试管仪温度达到37℃,待用;7.2取本试剂盒所配的无热原真空采血管取受试者静脉血1~2 ml,以400 g离心10分钟;7.3取富含血小板的血浆100 μl,加到样品稀释瓶中,在旋涡混合器上轻轻混匀,然后插入75℃试管恒温仪中加热10分钟;7.4加热10分钟后,将样品稀释瓶从75℃试管恒温仪中取出,使其降至室温即可,即为1:10稀释的样品供试溶液;7.5取β-G试剂1支,开启;7.6取β-G试剂复溶液1支,开启后用移液器取0.25 ml加入β-G试剂中,轻轻摇匀,澄清后得试剂溶液备用;7.7打开检测软件连接LKM动态试管检测仪,进入临床检查采集数据界面,点击“开始”按钮,使检测软件进入待采集状态;7.8取本试剂盒所配的专用反应试管,先取已制备好的样品供试溶液100 μl加入反应试管中,然后加入50 μl试剂溶液,每个样品供试品溶液平行两管;7.9加样完毕,依次拿起试管在旋涡混合器上轻点一下,使试管中的溶液均匀混合,然后把各试管逐一插到LKM动态试管仪中,反应开始,37℃反应75分钟,在反应结束前填写试验相关的信息;7.10反应完毕,检测软件将自动处理数据,计算出样品供试溶液中的(1-3)-β-G葡聚糖测量值,进入“临床检查数据报告”可查看检验结果,进入“临床检查数据分析”可查看反应曲线。

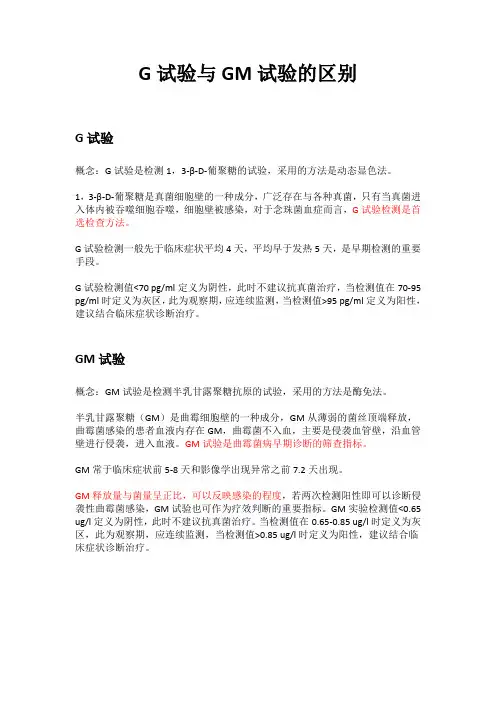

G试验与GM试验的区别G试验概念:G试验是检测1,3-β-D-葡聚糖的试验,采用的方法是动态显色法。

1,3-β-D-葡聚糖是真菌细胞壁的一种成分,广泛存在与各种真菌,只有当真菌进入体内被吞噬细胞吞噬,细胞壁被感染,对于念珠菌血症而言,G试验检测是首选检查方法。

G试验检测一般先于临床症状平均4天,平均早于发热5天,是早期检测的重要手段。

G试验检测值<70 pg/ml定义为阴性,此时不建议抗真菌治疗,当检测值在70-95 pg/ml时定义为灰区,此为观察期,应连续监测,当检测值>95 pg/ml定义为阳性,建议结合临床症状诊断治疗。

GM试验概念:GM试验是检测半乳甘露聚糖抗原的试验,采用的方法是酶免法。

半乳甘露聚糖(GM)是曲霉细胞壁的一种成分,GM从薄弱的菌丝顶端释放,曲霉菌感染的患者血液内存在GM,曲霉菌不入血,主要是侵袭血管壁,沿血管壁进行侵袭,进入血液。

GM试验是曲霉菌病早期诊断的筛查指标。

GM常于临床症状前5-8天和影像学出现异常之前7.2天出现。

GM释放量与菌量呈正比,可以反映感染的程度,若两次检测阳性即可以诊断侵袭性曲霉菌感染,GM试验也可作为疗效判断的重要指标。

GM实验检测值<0.65 ug/l定义为阴性,此时不建议抗真菌治疗。

当检测值在0.65-0.85 ug/l时定义为灰区,此为观察期,应连续监测,当检测值>0.85 ug/l时定义为阳性,建议结合临床症状诊断治疗。

G试验和GM试验的区别及其临床意义1,3-β-D葡聚糖检测(简称G试验)半乳糖甘露醇聚糖抗原检测(简称GM试验)原理:G:1,3-β-D葡聚糖可特异性激活鳌变形细胞裂解物中的G因子,引起裂解物凝固。

GM:是一种微孔板双抗体夹心法。

采用小鼠单克隆抗体EBA-2,检测人血清中的曲霉菌半乳甘露聚糖。

半乳甘露聚糖是一种对热稳定的水溶性的物质,是广泛存在于曲霉和青霉细胞壁中的一类多糖。

诊断:G:侵袭性真菌感染。

真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测反应机理目前临床上随着广谱抗生素、各类免疫抑制剂、移植插管等新技术的不断发展应用,其真菌感染尤其是深部真菌感染出现明显上升趋势,而作为临床诊断的细菌培养其阳性率很低,且检测周期长,不能适应临床治疗诊断的要求,因此迫切需要快速、准确的检测方法.因此对血液中的早期(1-3)-β-D葡聚糖快速定量检测,将对临床对症治疗具有很深的现实意义。

人体血浆中(1-3)-β-D葡聚糖快速检测对早期诊断深部真菌感染具有重要的参考价值。

该试验的基本原理是试剂中含凝固酶原及凝固蛋白原的冷冻干燥品. 在适宜条件下, 微量(1-3)-β-D葡聚糖能激活试剂中的凝固酶原产生凝集反应,通过测定凝集反应过程中的浊度变化从而定量检测血浆中(1-3)-β-D葡聚糖含量.内毒素定量检测的反应机理细菌内毒素作为革兰阴性菌细胞壁外层中的脂多糖成份(LPS), 具有多种的生物活性, 微量的内毒素进入机体将会出现发热、血压降低、寒战、引起DIC、内毒素败血症等一系列临床反应, 因此对血液中的早期内毒素快速定量检测,将对临床对症治疗具有很深的现实意义。

人体血浆中内毒素检测对分别诊断革兰阴性杆菌感染具有重要的参考价值。

反应试剂中含凝固酶原及凝固蛋白原的冷冻干燥品. 在适宜条件下, 微量革蓝氏阴性菌内毒素能激活试剂中的凝固酶原产生凝集反应形成凝胶,通过测定在形成凝胶过程中的浊度变化从而定量检测血浆中革蓝氏阴性菌内毒素.一、检测体液内毒素的临床意义由革兰氏阴性菌所引起的内毒素血症及脓毒血症是目前临床上的主要死亡原因之一。

在各类抗生素杀灭革兰氏阴性菌的同时,也会使后者释放出一定数量的内毒素,从而加重内毒素血症。

早期诊断的细菌学培养需时长,而且由于抗生素的应用,其培养阳性率低。

早期的数小时内作为临床上抢救感染性休克的关键,临床医师仅能根据临床特征与体征推断病源学而带有一定的盲目性,因此,早期体液中内毒素的正确、快速定量检测及相应的对症治疗就显得格外重要。

G试验和GM试验的区别及其临床意义之邯郸勺丸创作一、1,3-β-D葡聚糖检测(简称G试验)1、原理:1,3-β-D葡聚糖可特异性激活鳌变形细胞裂解物中的G因子,引起裂解物凝固,故称G试验.2、诊断:侵袭性真菌传染.可诊断多种致病真菌传染:念珠菌、曲霉菌、肺孢子菌、镰刀菌、地霉、组织胞浆菌、毛孢子菌等.不克不及用于检测隐球菌和接合菌传染.3、标本收集:静脉采血2ml(肝素抗凝).4、参考规模:正常值‹20pg/ml.5、检测标本:血液、尿液、脑脊液、胸腔积液、腹水等.6、假阳性:血液透析、病人输入白蛋白、球蛋白、脂肪乳、凝血因子;某些抗肿瘤药如香菇多糖和磺胺类药物;某些细菌败血症(尤其是链球菌败血症).7、假阴性:隐球菌具有厚壁胞膜,在免疫缺陷患者体内生长缓慢,导致试验呈假阳性.8、建议:1、与GM试验联合可提高阳性率.2、2次或2次以上阳性可降低假阳性率.3、高危患者建议每周检测1-2次.4、高危人群动态监测二、半乳糖甘露醇聚糖抗原检测(简称GM试验)1、原理:是一种微孔板双抗体夹心法.采取小鼠单克隆抗体EBA-2,检测人血清中的曲霉菌半乳甘露聚糖.半乳甘露聚糖是一种对热稳定的水溶性的物质,是广泛存在于曲霉和青霉细胞壁中的一类多糖.2、诊断:侵袭性曲霉菌传染(IPA)3、标本收集:(别离胶管或普通管).4、参考规模:≥0.5为阳性.5、标本收集:血清标本.6、假阳性:⑴、应用哌拉西林/他唑巴坦、阿莫西林-克拉维酸.⑵、与其他的细菌成分有交叉反响:皮炎芽生菌、拟青霉、马尔尼菲青霉菌、链格孢等.⑶、谷类食物和脂质甜点中的GM抗原.⑷、肠道中定值的曲霉释放GM进入血液循环.建议:高危人群动态监测,结合影像学、培养结果综合阐发诊断.G试验、GM试验鉴定规模对比。

一、概述经研究标明, (1-3)-β-D-葡聚糖是一种广泛存在于真菌细胞壁的抗原成份, 占其干燥重量的80%~90%, 其它微生物、植物及人的细胞成份和细胞外液均不含有.深部真菌感染患者中血浆(1-3)-β-D-葡聚糖含量增高,两者存在相关性.认真菌进入人体血液或深部组织后, 经吞噬细胞的吞噬、消化代谢后, (1-3)-β-D葡聚糖可从胞壁中释放出来, 从而使血液或其它体液中(1-3)-β-D葡聚糖含量增高.认真菌在体内含量减少时, 机体免疫可迅速对其清除.而在浅部真菌感染中, (1-3)-β-D葡聚糖未被释放出来, 故其在体液中的量不增高, 它在血液及无菌体液中的存在可以很年夜水平上视为IFI(深部真菌感染)的标识表记标帜.二、深部真菌感染的诊治近年来, 由于造血干细胞移植、实体器官移植的广泛开展、高强度免疫抑制剂和年夜剂量化疗药物的应用以及各种导管的体内介入、留置等, 临床上侵袭性真菌感染(invasive fungal infections, IFI)的患病率明显上升.IFI也日益成为招致骨髓及器官移植受者、接受化疗的恶性血液病和恶性肿瘤患者、AIDS以及其他危重病患者的严重并发症及重要死亡原因之一.由于缺少有效的早期诊断手段, 深部真菌感染病死率居高不下.对深部真菌感染治疗成败的关键在于早期诊断, 及早用药治疗.惯例病原学诊断“微生物培养”可为临床提供直接的诊断依据, 但其培养方法耗时长(4-7天), 不适宜用作早期诊断.而且, 随着光谱抗生素、抗菌药物的年夜量应用, 使得培养的阳性率极低.经常使用的免疫学方法, 也由于抗原抗体反应的特异性差, 往往对某一疑似真菌感染患者要作多种真菌抗原或抗体检测, 既费时又不经济, 而且当所用药盒的抗原谱或抗体谱不全时也极易造成漏诊.对一些以往接触过相应真菌抗原的个体, 作抗体检测时还会呈现阳性反应, 因而对立体的检测往往要求作静态观察才华作出诊断, 期末属性较差.有研究报道血清葡聚糖在念珠菌血症时明显升高, 将其用于念珠菌血症的早期诊断明显优于传统的培养法和血清学诊断试验.虽然检测(1-3)-β-D葡聚糖只能提示有无真菌侵袭性感染, 不能确定为何种真菌, 但也可能转化为一种优势.因近年来, 一些罕见的条件致病真菌也可引起深部感染, 这就要求一种能迅速确定有无深部真菌感染的方法.因系统抗真菌药物种类较少, 抗菌谱较广, 且不因真菌种类而异, 当检测到标本中的(1-3)-β-D葡聚糖含量较高时, 可给予以系统治疗, 不用耗时等候鉴定出种属, 否则会贻误最佳治疗时机.因此, 血清(1-3)-β-D葡聚糖含量检测不失为一种实用的真菌感染早期诊断方法.而且, 相关研究标明, (1-3)-β-D葡聚糖水平在确诊IFI患者的血清中呈现继续升高, 而随着药物的使用, 对药物敏感者可很快呈现(1-3)-β-D葡聚糖水平下降及转阴,而药物治疗无效人群(1-3)-β-D葡聚糖值无明显改变.因此,(1-3)-β-D葡聚糖可以用来判断药物的疗效, 以协助临床医师及时进行药物种类及剂量的调整.通过对人体体液进行(1-3)-β-D葡聚糖含量检测, 可帮手判断人体是否已被真菌感染.对高危患者的样本进行连续分析, 可为临床检测提供入侵真菌的量值或阴性预示值, 为临床诊断和治疗提供了一种快速检查方法, 对提高病人治疗治愈率和指导医生合理用药, 以及增进我国医疗事业的发展具有重要意义.三、国内外相关发展情况目前, 临床上诊断侵袭性真菌感染(invasive fungal infections, IFI)的方法主要由宿主因素、临床特征、微生物学检查和组织病理学4部份组成.血液、支气管肺泡灌洗液中的各种真菌PCR测定, 是诊断IFI的微生物学的检测方法.但传统真菌鉴定方法都因周期长、血培养率低而难于快速诊断.研究者也逐渐将早期诊断的注意力转向建立血清学方法来检测真菌菌体成份或代谢产物, 如测定白念珠菌的甘露聚糖、烯醇化酶、D-阿拉伯糖醇等.鉴于深部真菌感染时, 经吞噬细胞处置, 菌胞壁降解成份年夜量入血, 90年代初, 有学者建立了以检测血浆或血清中真菌胞壁成。

真菌β-D-葡聚糖检测与真菌感染诊断一、概述经研究表明,(1-3)-β-D-葡聚糖是一种广泛存在于真菌细胞壁的抗原成分, 占其干燥重量的80%~90%,其它微生物、动物及人的细胞成分和细胞外液均不含有。

深部真菌感染患者中血浆(1-3)-β-D-葡聚糖含量增高,两者存在相关性。

当真菌进入人体血液或深部组织后,经吞噬细胞的吞噬、消化代谢后,(1-3)-β-D葡聚糖可从胞壁中释放出来,从而使血液或其它体液中(1-3)-β-D葡聚糖含量增高。

当真菌在体内含量减少时,机体免疫可迅速对其清除。

而在浅部真菌感染中,(1-3)-β-D葡聚糖未被释放出来,故其在体液中的量不增高,它在血液及无菌体液中的存在可以很大程度上视为IFI(深部真菌感染)的标志。

二、深部真菌感染的诊治近年来,由于造血干细胞移植、实体器官移植的广泛开展、高强度免疫抑制剂和大剂量化疗药物的应用以及各种导管的体内介入、留置等,临床上侵袭性真菌感染(invasive fungal infections,IFI)的患病率明显上升。

IFI也日益成为导致骨髓及器官移植受者、接受化疗的恶性血液病和恶性肿瘤患者、AIDS以及其他危重病患者的严重并发症及重要死亡原因之一。

由于缺少有效的早期诊断手段,深部真菌感染病死率居高不下。

对深部真菌感染治疗成败的关键在于早期诊断,及早用药治疗。

常规病原学诊断“微生物培养”可为临床提供直接的诊断依据,但其培养方法耗时长(4-7天),不适宜用作早期诊断。

并且,随着光谱抗生素、抗菌药物的大量应用,使得培养的阳性率极低。

常用的免疫学方法,也由于抗原抗体反应的特异性差,往往对某一疑似真菌感染患者要作多种真菌抗原或抗体检测,既费时又不经济,而且当所用药盒的抗原谱或抗体谱不全时也极易造成漏诊。

对一些以往接触过相应真菌抗原的个体,作抗体检测时还会出现阳性反应,因而对抗体的检测往往要求作动态观察才能作出诊断,期末属性较差。

有研究报道血清葡聚糖在念珠菌血症时明显升高,将其用于念珠菌血症的早期诊断明显优于传统的培养法和血清学诊断试验。

目的:研究血浆中(1,3)-β-D-葡聚糖检测和真菌培养对诊断深部真菌感染的临床应用价值.方法:对我院2009年8月-2010年7月长期使用广谱抗菌药物、免疫抑制剂以及皮质类固醇激素等,且临床出现感染症状的1868例住院患者,在其抽静脉血做(1,3)-β-D-葡聚糖检测的同时留取血液或痰、中段尿、脓等分泌物标本做真菌培养.通过回顾性调查,了解使用抗真菌药后患者临床症状是否缓解作为临床诊断标准,并以此为标准比较两种检测方法的差异.结果:1868例患者中使用抗真菌药物后症状缓解757例,使用抗真菌药物后症状未缓解和临床末使用抗真菌药物症状缓解1082例,无临床资料29例(剔除);实际有效病例1839例.其中以20 pg/mL为临界值时(1,3)-β-D-葡聚糖含量检测阳性778例,阴性1061例,以50 pg/mL为临界值时(1,3)-β-D-葡聚糖含量检测阳性623例,阴性1216例;真菌培养阳性457例,阴性1382例.血浆(1,3)-β-D-葡聚糖检测试验分别以20 pg/mL和50 pg/mL为临界值时,均得到较好的敏感度(分别为89.3%,74.9%)和特异度(分别为90.6%,94.8%),阳性预测值(86.9%和91.O%)和阴性预测值(92.4%和84.4%)均较高,无显著性差别(P>0.05);真菌培养的敏感度(49.0%)较低但特异度较高(92.1%)阳性预测值和阴性预测值分别为81.2%和72.1%;两种方法联合检测后敏感度提高至93.0%,特异度为88.9%.结论:G试验的方法检测血浆(1,3)-β-D-葡聚糖较传统的真菌分离、培养与鉴定方法简便,快速,阳性率高,但有时发生假阳性.传统的真菌培养方法虽敏感性低,但特异性高,建议临床在诊断深部真菌感染时,同时行血浆(1,3)-β-D-葡聚糖检测及真菌镜检和培养等检查以提高侵袭性真菌感染诊断的敏感性和特异性.。

真菌(1-3)-β-D-葡聚糖检测60例分析从实际临床检验工作中,深切地感受到,真菌病原体感染仅次于革兰氏阴性杆菌感染和革兰氏阳性球菌感染。

真菌侵入人体组织、血液,并在其中生长繁殖,致组织损害、器官功能障碍、炎症反应,引起深部真菌感染。

(1-3)-β-D-葡聚糖是一种广泛存在于真菌细胞壁的抗原成分,占其干燥重量的80%~90%,其他微生物、动物及人的细胞成分和细胞外液均不含有[1]。

且(1-3)-β-D-葡聚糖含量与真菌感染数量成正比,故血浆中(1-3)-β-D-葡聚糖含量增高对深部真菌感染诊疗具有重要意义。

采用MB-80微生物快速动态监测系统进行(1-3)-β-D-葡聚糖检测,对应用抗真菌药物有效的60例病例进行研究,并从中列举2例,分析其在深部真菌感染患者诊疗中的作用。

结果发现,60例(1-3)-β-D-葡聚糖增高患者应用抗真菌药物治疗有效,且测定方法简便、省时。

血浆(1-3)-β-D-葡聚糖检测作为深部真菌感染诊疗的可靠方法,应引起广大临床医师的重视,早诊断、早治疗,避免滥用抗生素。

资料与方法调查对象是2011年4~9月各科住院患者,入院3天内检测(1-3)-β-D-葡聚糖增高且抗真菌药物治疗有效。

共收集到符合条件的患者资料60份,患者年龄20~80岁,平均47.5岁,男女比1.6:1(37/23)。

调查方法:①标本采集方法:用含有少许抗凝剂(肝素钠)的无热原真空玻璃管采取患者血液2ml,及时送检。

②试验方法及判定标准:采用MB-80微生物快速动态监测系统和配套试剂进行(1-3)-β-D-葡聚糖检测,结果判断标准:>20pg/ml为阳性,完成全部实验步骤约需1~2小时。

结果60例(1-3)-β-D-葡聚糖增高患者应用抗真菌药物治疗有效。

例1:患者,男,21岁,再生障碍性贫血,胸部CT检查,显示双肺感染性改变,右中肺病灶呈圆形,周围有毛刺状改变,内见空洞,提示霉菌感染的可能性极大。

实验室检查:入院后多次作血常规检查,白细胞平均1.2×109/L,血沉和C-反应蛋白(CRP)均升高。

真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测反应机理目前临床上随着广谱抗生素、各类免疫抑制剂、移植插管等新技术的不断发展应用,其真菌感染尤其是深部真菌感染出现明显上升趋势,而作为临床诊断的细菌培养其阳性率很低,且检测周期长,不能适应临床治疗诊断的要求,因此迫切需要快速、准确的检测方法.因此对血液中的早期(1-3)-β-D葡聚糖快速定量检测,将对临床对症治疗具有很深的现实意义。

人体血浆中(1-3)-β-D葡聚糖快速检测对早期诊断深部真菌感染具有重要的参考价值。

该试验的基本原理是试剂中含凝固酶原及凝固蛋白原的冷冻干燥品. 在适宜条件下, 微量(1-3)-β-D葡聚糖能激活试剂中的凝固酶原产生凝集反应,通过测定凝集反应过程中的浊度变化从而定量检测血浆中(1-3)-β-D葡聚糖含量.内毒素定量检测的反应机理细菌内毒素作为革兰阴性菌细胞壁外层中的脂多糖成份(LPS), 具有多种的生物活性, 微量的内毒素进入机体将会出现发热、血压降低、寒战、引起DIC、内毒素败血症等一系列临床反应, 因此对血液中的早期内毒素快速定量检测,将对临床对症治疗具有很深的现实意义。

人体血浆中内毒素检测对分别诊断革兰阴性杆菌感染具有重要的参考价值。

反应试剂中含凝固酶原及凝固蛋白原的冷冻干燥品. 在适宜条件下, 微量革蓝氏阴性菌内毒素能激活试剂中的凝固酶原产生凝集反应形成凝胶,通过测定在形成凝胶过程中的浊度变化从而定量检测血浆中革蓝氏阴性菌内毒素.一、检测体液内毒素的临床意义由革兰氏阴性菌所引起的内毒素血症及脓毒血症是目前临床上的主要死亡原因之一。

在各类抗生素杀灭革兰氏阴性菌的同时,也会使后者释放出一定数量的内毒素,从而加重内毒素血症。

早期诊断的细菌学培养需时长,而且由于抗生素的应用,其培养阳性率低。

早期的数小时内作为临床上抢救感染性休克的关键,临床医师仅能根据临床特征与体征推断病源学而带有一定的盲目性,因此,早期体液中内毒素的正确、快速定量检测及相应的对症治疗就显得格外重要。

附1真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测标准操作规程1.目的规范真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测的操作规程,保证结果准确性。

2.原理实验条件下,来源于某些真菌细胞壁的(1-3)-β-D葡聚糖能够特异性地激活本试剂盒反应试剂的酶促凝集系统,使反应溶液的透光度发生变化。

利用(1-3)- β-D葡聚糖标准品建立β-D-葡聚糖生物效应与透光度变化关系的标准曲线,便可定量地测定人血液的(1-3)- β-D葡聚糖含量。

3.试剂真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测试剂盒,湛江安度斯生物有限公司。

试剂盒包装规格:20人份/盒。

复溶后的试剂溶液应在10分钟内使用。

若当次试验有剩余,可将剩余的试剂溶液置-20℃以下冷冻保存,一周内使用。

不能反复冻融试剂溶液。

4.检测设备:LKM动态试管检测仪。

5.实验用具:250 μl无热原吸头、20-200 μl移液器、75℃试管恒温仪、旋涡混合器、塑料试管架、无热原真空采血管(肝素抗凝剂)。

6.标本采集及送检要求6.1标本采集要求6.1.1采集过程要求无菌操作,用指定的肝素类抗凝、无菌、无β葡聚糖采血管;6.1.2常规住院病人早上用药前空腹采血,血透患者透析前采血。

6.2标本的送检和保存要求标本采集后应在半小时内离心,4小时内检测完。

若当日不能及时检测的标本应将离心后的血浆转移至无β葡聚糖的容器内-20℃以下冷冻保存,一周内使用。

7.实验操作7.1在试验开始前,先开启LKM动态试管检测仪,预热,一段时间后发出哔的一声,试管仪温度达到37℃,待用;7.2取本试剂盒所配的无热原真空采血管取受试者静脉血1~2 ml,以400 g离心10分钟;7.3取富含血小板的血浆100 μl,加到样品稀释瓶中,在旋涡混合器上轻轻混匀,然后插入75℃试管恒温仪中加热10分钟;7.4加热10分钟后,将样品稀释瓶从75℃试管恒温仪中取出,使其降至室温即可,即为1:10稀释的样品供试溶液;7.5取β-G试剂1支,开启;7.6取β-G试剂复溶液1支,开启后用移液器取0.25 ml加入β-G试剂中,轻轻摇匀,澄清后得试剂溶液备用;7.7打开检测软件连接LKM动态试管检测仪,进入临床检查采集数据界面,点击“开始”按钮,使检测软件进入待采集状态;7.8取本试剂盒所配的专用反应试管,先取已制备好的样品供试溶液100 μl加入反应试管中,然后加入50 μl试剂溶液,每个样品供试品溶液平行两管;7.9加样完毕,依次拿起试管在旋涡混合器上轻点一下,使试管中的溶液均匀混合,然后把各试管逐一插到LKM动态试管仪中,反应开始,37℃反应75分钟,在反应结束前填写试验相关的信息;7.10反应完毕,检测软件将自动处理数据,计算出样品供试溶液中的(1-3)-β-G葡聚糖测量值,进入“临床检查数据报告”可查看检验结果,进入“临床检查数据分析”可查看反应曲线。