中国侦察卫星揭秘

- 格式:doc

- 大小:45.50 KB

- 文档页数:8

大酒瓶电子侦察卫星简介大酒瓶电子侦察卫星是一种高度先进的卫星系统,具有强大的电子侦察能力和广泛的应用领域。

该卫星系统能够获取和分析敌方电子信号,为军队提供情报支持和战场优势。

本文将介绍大酒瓶电子侦察卫星的原理、技术特点及应用场景。

原理大酒瓶电子侦察卫星利用先进的电子侦察技术,通过接收和分析来自敌方的电波信号来获取情报信息。

卫星上搭载了一套高精度的接收和解析系统,能够对多种电磁信号进行实时监测和分析。

同时,卫星还配备了高性能的通信系统,可以将获取到的情报信息传回指挥中心,为军队决策提供重要参考。

技术特点大酒瓶电子侦察卫星拥有一系列先进的技术特点,使其成为一种高度可靠和有效的侦察系统。

多波段接收该卫星系统可以接收多个频段的电磁信号,包括无线电、雷达、红外等信号。

这种多波段接收的能力使得大酒瓶电子侦察卫星能够广泛应用于各种电磁环境,并获取到更多类型的情报信息。

高精度定位卫星上搭载的定位系统具备高精度定位的能力,可以精确获取敌方信号的位置和来源。

这种高精度定位能力使得军方能够更准确地判断敌方的活动,并为军事决策提供重要的依据。

实时传输大酒瓶电子侦察卫星具备快速和稳定的通信系统,能够实时传输获取到的情报信息。

通过与地面指挥中心进行实时通信,军方可以及时了解敌方的行动情况,为作战决策提供即时支持。

强大的分析能力卫星系统内置了一套强大的分析模块,能够对接收到的电磁信号进行快速和准确的分析。

这种强大的分析能力使得军方能够更好地理解敌方的通信网络和战术,并采取相应的反制措施。

应用场景大酒瓶电子侦察卫星在军事领域有着广泛的应用场景,为军队提供战场优势和情报支持。

电子侦察大酒瓶电子侦察卫星可以对敌方的电子信号进行实时监测和分析,帮助军方了解敌方的通信网络、电子战能力以及战术部署。

这些情报信息可以为军方指挥官做出正确的军事决策提供重要依据。

情报收集卫星系统能够获取敌方的电磁信号,包括无线电通信、雷达信号、红外信号等。

通过分析这些情报信息,军方可以了解敌方的作战指挥结构、战术行动以及可能的弱点,有助于军方制定更有效的作战策略。

洞察天机:中国间谍卫星的真实水平! <点击复制本贴地址,推荐给朋友>中国虽然不是一个很有钱的国家,可也是一个大国,拥有日本、德国和英国等发达国家都不具备的卫星侦察能力。

迄今,中国共研制成功3个型号的侦察卫星,如美国企图军事干预中国台湾问题等内政,它会发现,它在全球的军事调动都在中国侦察卫星的掌握中。

中国军事专家周贯五撰文认为,中国自从一九七零年四月二十四日发射成功第一颗人造卫星「东方红一号」后,就把研制发展应用卫星作为空间技术发展的主要方针。

到一九九七年底,中国已发射了自行研制的四十颗卫星,其中返回式侦察卫星十七颗,气象卫星八颗、通信广播卫星三颗、科学技术试验卫星十二颗。

空间技术在国防、经济应用方面逐步扩大,取得重大效益,在增强国防实力,提高中国国际地位方面,正发挥越来越大的作用。

中国很早就认识到返回式侦察卫星的重要性。

早在一九六五年制定中国卫星系列规划时,就把返回式侦察卫星确定为中国卫星发展规划的一个重点,并于一九七五年获得首次飞行试验和返回成功,成为继苏联和美国之后,第三个成功发射返回式卫星的国家。

这一成就重要性在于:从此中国拥有了自己的战略侦察手段,可以为中国的战略导弹确定目标,并能监视他国的军事部署和调动情况,还能检查中国自己军事目标的伪装情况,军事上的价值无法替代。

在政治上,侦察卫星帮助中国确立了大国地位。

当今即使是日本、德国等发达国家尚无这类卫星。

中国新型返回式侦察卫星,重三千多千克,其中可回收部分有效载荷的重量和容积,分别增加了百分之五十三和百分之十五,密封舱容积增加了百分之二十点三。

从一九九二年到一九九六年,中国已连续成功地发射和回收了三颗。

与第一代中国侦察卫星相比,中国第二代卫星的轨道寿命、卫星照片的分辨率、胶片的装片量,以及胶片的有效利用率都有大幅度增加。

综合考虑上述因素,该型号卫星一次飞行提供的情报数量要比第一代侦察卫星高出十三倍以上,这是巨大的飞跃。

中国侦察卫星上的恒星相机是用来精确测定卫星及地面目标的位置的。

卫星侦察术:叹为观止的“第三只眼”作者:刘进军来源:《科学24小时》2012年第05期照相侦察卫星已经成为战略武器不可缺少的伙伴。

卫星成像技术能产生详细的三维立体图像,并监测无形的信息。

卫星采用合成孔径雷达,能辨别真假目标、地下目标和多个目标。

如果利用多光谱传感器,还可进行热测量,发现导弹释放出的热量。

中国人常说:“不给你点颜色看看,你就不知道马王爷有三只眼。

”照相侦察卫星拥有许多空间侦察秘密技术,就像“马王爷的第三只眼”。

卫星成像技术与卫星侦察技术密切相关。

在设计制造侦察卫星的过程中,设计师曾经遇上了远超想象的困难,碰到许多技术问题。

当年,判图专家发现美国“日冕”卫星返回的电影胶片上,蒙着一层朦朦胧胧的雾和明亮的条纹。

各方面专家都尝试分析、判断、解释这一奇怪现象,甚至认为是空间干扰造成的。

最后,一个包括科学家路易斯·阿尔瓦雷斯组成的4人团队发现了问题的关键所在。

原来,卫星上的一些橡胶零件在工作时产生静电放电,引起摄像机胶片曝光。

为解决这一问题,卫星在组件和测试之前便消除静电,在真空的状况下组装镜头,这些做法一直沿用至今。

伸缩的眼睛怎样获得高清晰的图像情报,是空间侦察的一大难题。

地面分辨率与卫星的光学系统、飞行高度有关。

有两种方法可获取高清晰的图像情报:首先是降低卫星飞行高度;其次是提高卫星的光学系统性能。

如果卫星飞行轨道高度为590千米,卫星照片显示物体不会小于16厘米。

美国“锁眼-11号”照相侦察卫星有几项绝招。

它既可进行轨道机动,变换轨道,对重要目标详查时又可降低高度,直至降到120千米的高度,获得最高大约10厘米的地面分辨率。

这意味着,它还不能清晰地读取报纸的头版头条。

在空间拍摄图像过程中,由于遥感相机与地面目标之间存在相对运动,导致目标图像产生像移,图像模糊不清。

卫星专家通过建立像移的数学模型,对产生像移的各种因素进行定量分析,利用像移补偿技术提高成像质量和分辨率。

卫星技术越来越先进,但麻烦也接踵而来。

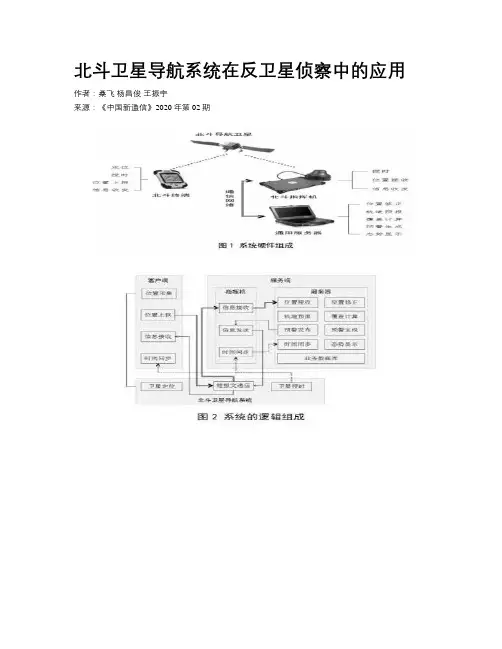

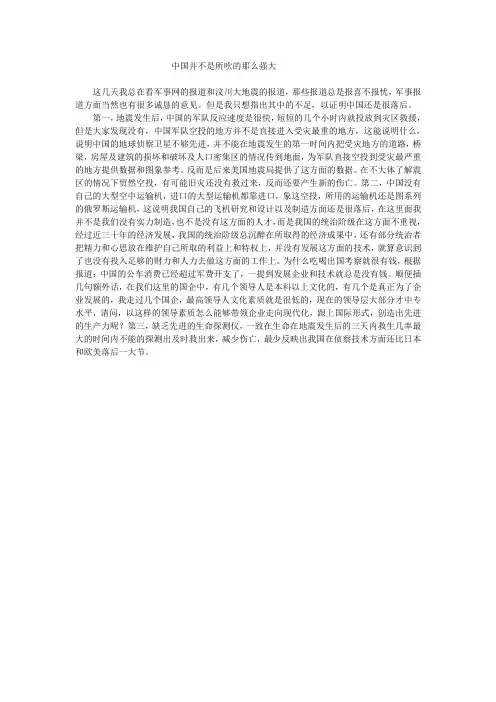

北斗卫星导航系统在反卫星侦察中的应用作者:桑飞杨昌俊王振宇来源:《中国新通信》2020年第02期摘要:介绍了卫星侦察的典型方式,根据反卫星侦察的技术需求和北斗卫星导航系统的功能,设计了基于北斗系统的面向服务的反卫星侦察预警系统。

实验证明系统能够满足机动中的反卫星侦察的需求。

关键词:反侦察;卫星侦察;北斗卫星导航系统;机动一、、北斗卫星导航系统北斗卫星导航系统(简称北斗系统)是中国自行研制的卫星导航系统,和美国 GPS、俄罗斯 GLONASS、欧盟 GALILEO 一同被联合国卫星导航委员会认定为供应商。

截止 2012 年年底,北斗二号系统已经完成 14 颗卫星(5 颗地球静止轨道卫星、5 颗倾斜地球同步轨道卫星和 4 颗中圆地球轨道卫星)发射组网。

北斗二号系统在兼容北斗一号技术体制基础上,增加无源定位体制,为亚太地区用户提供定位、测速、授时、广域差分和短报文通信服务。

目前,正在运行的北斗二号系统发播 B1I 和 B2I 公开服务信号,免费向亚太地区提供公开服务。

服务区为南北纬 55 度、东经 55 度到 180 度区域,定位精度优于 10 米,测速精度优于 0.2 米/秒,授时精度优于 50 纳秒。

双向短报文通信能力随着军民用户不同而异,存在频度和容量之别:军事用户最高等级频度为每秒一次,每次 1680bit(120 汉字);民间用户频度是每 60 秒一次,每次 40 汉字。

与其他卫星导航系统相比,北斗系统具备以下优势:一是北斗系统空间段采用中圆地球轨道卫星 MEO 、静止地球轨道 GEO 和倾斜地球同步轨道 IGSO 三种轨道卫星组成的混合星座,高轨道卫星更多,抗遮挡能力更强,在低纬度地区性能特点更为明显。

二是北斗系统目前发射3个频率的信号:1561 MHz、 1268 MHz 及 1207 MHz ,用户可以通过多频信号组合使用等方式提高服务精度。

三是北斗系统创新融合了导航与通信能力,是世界上首个集定位、授时和报文通信为一体的卫星导航系统,解决了“何人、何时、何处”的相关问题,实现了位置报告、态势共享。

中国并不是所吹的那么强大这几天我总在看军事网的报道和汶川大地震的报道,那些报道总是报喜不报忧,军事报道方面当然也有很多诚恳的意见。

但是我只想指出其中的不足,以证明中国还是很落后。

第一,地震发生后,中国的军队反应速度是很快,短短的几个小时内就投放到灾区救援,但是大家发现没有,中国军队空投的地方并不是直接进入受灾最重的地方,这能说明什么,说明中国的地球侦察卫星不够先进,并不能在地震发生的第一时间内把受灾地方的道路,桥梁,房屋及建筑的损坏和破坏及人口密集区的情况传到地面,为军队直接空投到受灾最严重的地方提供数据和图象参考。

反而是后来美国地震局提供了这方面的数据。

在不大体了解震区的情况下贸然空投,有可能旧灾还没有救过来,反而还要产生新的伤亡。

第二,中国没有自己的大型空中运输机,进口的大型运输机都靠进口,象这空投,所用的运输机还是图系列的俄罗斯运输机,这说明我国自己的飞机研究和设计以及制造方面还是很落后,在这里面我并不是我们没有实力制造,也不是没有这方面的人才,而是我国的统治阶级在这方面不重视,经过近三十年的经济发展,我国的统治阶级总沉醉在所取得的经济成果中,还有部分统治者把精力和心思放在维护自己所取的利益上和特权上,并没有发展这方面的技术,就算意识到了也没有投入足够的财力和人力去做这方面的工作上。

为什么吃喝出国考察就很有钱,根据报道:中国的公车消费已经超过军费开支了,一提到发展企业和技术就总是没有钱。

顺便插几句额外话,在我们这里的国企中,有几个领导人是本科以上文化的,有几个是真正为了企业发展的,我走过几个国企,最高领导人文化素质就是很低的,现在的领导层大部分才中专水平,请问,以这样的领导素质怎么能够带领企业走向现代化,跟上国际形式,创造出先进的生产力呢?第三,缺乏先进的生命探测仪,一致在生命在地震发生后的三天内救生几率最大的时间内不能的探测出及时救出来,减少伤亡,最少反映出我国在侦察技术方面还比日本和欧美落后一大节。

间谍侦察卫星四系十队指挥自动化王佳兴3292009044一、间谍卫星间谍卫星(reconnaissance satellite):又称侦察卫星。

用于获取军事情报的军用卫星。

侦察卫星利用所载的光电遥感器、雷达或无线电接收机等侦察设备,从轨道上对目标实施侦察、监视或跟踪,以获取地面、海洋或空中目标辐射、反射或发射的电磁波信息,用胶片、磁带等记录器存储于返回舱内,在地面回收或通过无线电传输方式发送到地面接收站,经过光学、电子设备和计算机加工处理,从中提取有价值的军事情报。

早期侦察卫星最主要的侦查手段是利用可见光波段的照相机。

随着科技的进步和情报种类的多样化,现在的侦察卫星使用的搜集手段可以大致上区分为主动与被动两大类。

3、主动卫星与被动卫星区别主动手段就是由卫星发出讯号,借由接收反射回来的讯号分析其中代表的意义。

譬如说利用雷达波对地间谍卫星面进行扫描以获得地形、地物或者是大型人工建筑等的影像。

被动手段是利用被侦查的物体发射出来的某种讯号,加以搜集并且分析。

这种侦查方式是最为常见的一种,包括使用可见光或者是红外线进行照相或者是连续影像录制,截收使用各类无线电波段的讯号,像是各种雷达与通讯设施等等。

4、侦察卫星的重要性目前各种光学摄影的效果的最大分辨率是各国家的机密,不过从各种公开或者是半公开的资讯当中,很多人相信目前的侦察卫星要取得地面上的车牌的数字是轻而易举,至于是否可以连报纸上的文字都能够清晰的获得,就没有足够的资料与以佐证。

二、发展转劣势为优势。

在此同时,苏联总理也带着苏联间谍卫星拍摄下来的照片,匆匆飞往开罗,劝说埃军停火。

1982年英、阿马岛之战期间,苏、美频繁地发射间谍卫星,对南大西洋海面的战局进行密切的监视,并分别向英国和阿根廷两国提供敌方军事情况的卫星照片。

可以说,间谍卫星的数量和发射次数,已经成了国际政治、军事等领域内斗争的“晴雨表”了。

三、照相侦察卫星1、卫星简介“大鸟”间谍卫星是照相侦察卫星中主要的一种。

陆地探测四号01卫星工作原理陆地探测四号01卫星,就像是一个超级厉害的太空侦察兵,在遥远的天际默默地守护着地球,监测着陆地的各种情况。

这颗卫星有它独特的探测本领。

它就像一个有着超级视力的千里眼,靠的是一系列高科技设备来工作。

卫星身上有各种传感器,这些传感器就如同我们人的眼睛、耳朵和鼻子,只不过它们更加敏锐、更加神通广大。

比如说,有的传感器就专门负责感知地面的温度,不管是炽热的沙漠还是寒冷的冰川,它都能精确地把温度信息捕捉到。

这就好比我们拿着一个超级温度计,在不接触物体的情况下,就能知道它的温度有多高。

想象一下,在一片广袤的大地上,有这么一个无形的温度计在太空中漂浮着,随时告诉你哪里热哪里冷。

卫星在工作的时候,还像是一个勤劳的信息收集员。

它不断地接收从地面反射回来的各种电磁波。

地面上的一切物体,无论是高耸的山脉,还是广阔的森林,都会反射电磁波。

卫星就像一个大口袋,把这些电磁波统统接住。

这些电磁波就像是地面物体寄给卫星的信件,每一种物体的“信件”都有独特的内容。

通过对这些电磁波的分析,卫星就能知道地面上是什么样的地貌,是平原还是丘陵,是河流还是湖泊。

这就好比我们通过看一个人的字迹,就能大致猜出这个人是谁一样。

卫星也是通过识别这些电磁波的独特“字迹”,来判断地面的情况。

陆地探测四号01卫星还能够进行高精度的成像。

它成像的原理就像是我们用相机拍照,但这个相机可不得了。

它拍摄的范围超级大,而且成像非常清晰。

卫星在太空中,以一个合适的角度俯瞰大地,把地面的景象一点一点地记录下来。

这个过程就像是一个画家在绘制一幅巨大的画卷,一笔一笔地勾勒出地球的模样。

只不过这个画家不是用画笔,而是用高科技的成像设备。

而且这个“画卷”还不是静止的,它随着时间的推移不断更新。

今天的大地是一种景象,过了一段时间可能因为季节的变化、人类活动或者自然因素的影响而发生改变,卫星就能及时捕捉到这些变化并重新绘制这幅“画卷”。

另外,这颗卫星在数据传输方面也很有一套。

嫦娥一号至嫦娥三号资料简介嫦娥一号简介“嫦娥一号”(Chang’E1)是中国自主研制并发射的首个月球探测器。

中国月球探测工程嫦娥一号月球探测卫星由中国空间技术研究院研制,以中国古代神话任务“嫦娥”命名。

嫦娥一号主要用于获取月球表面三维影像、分析月球表面有关物质元素的分布特点、探测月壤厚度、探测地月空间环境等。

嫦娥一号与2007年10月24日,在西昌卫星发射中心由“长征三号甲”运载火箭发射升空。

嫦娥一号发射成功标志着中国成为世界上第五个发射月球探测器的国家。

“嫦娥一号”的探月过程:1.升空2007年10月24日18时05分,长征三号甲运载火箭搭载“嫦娥一号”探月卫星直冲云霄,奔向遥远的月球,成功地进入环绕地球的预定轨道(即16小时轨道)。

2.环绕地球运行(1)第一次变轨。

25日17时55分,北京航天飞行控制中心按照预定计划,向在太空飞行的“嫦娥一号”卫星发出变轨指令,对其实施远地点变轨。

指令发出130秒后,卫星近地点高度由约200公里抬高到约600公里,变轨圆满成功。

这次变轨表明,“嫦娥一号”卫星推进系统工作正常,也为随后进行的3次近地点变轨奠定了基础。

这次变轨是“嫦娥一号”卫星在约16小时周期的大椭圆轨道上运行一圈半后,在第二个远地点时实施的。

(2)第二次变轨。

26日17时33分,北京航天飞行控制中心向“嫦娥一号”卫星发出指令,开始实施第二次变轨。

这是卫星的第一次近地点变轨。

11分钟后,远望三号测量船传来消息,卫星变轨成功。

变轨前,北京飞控中心对轨道参数及控制参数进行了精确计算,随后向在太空飞行了3圈处于近地点的“嫦娥一号”卫星发送了高精度控制指令,卫星主发动机准时点火,使卫星进入24小时周期椭圆轨道,远地点高度由5万多公里提高到7万多公里。

这次变轨为卫星在预定时间到达设计的地月转移入口点创造了条件。

(3)第三次变轨。

29日18时01分,“嫦娥一号”卫星成功实施第三次变轨,这也是卫星入轨后的第二次近地点变轨。

大酒瓶电子侦察卫星随着科技的发展和应用的日益广泛,电子侦察技术也逐渐成为国防领域中不可缺少的重要部分。

大酒瓶电子侦察卫星是目前世界上最先进的电子情报卫星之一,它能提供高精度的情报数据,以支持国家安全和军事行动。

大酒瓶电子侦察卫星是由中国航天科技集团有限公司自主研制的高精度型电子侦察卫星,该卫星的主要任务是收集、处理、传递敌情信息,为我国国防安全提供重要支持。

它的起飞重量约为7吨,尺寸较大,外形像一个大酒瓶,因此被称为“大酒瓶卫星”。

大酒瓶电子侦察卫星具有许多优势,其中最突出的是它的高精度情报数据。

该卫星采用高性能监测设备,能够在高速、高海拔、高温、低温、低压等极端环境下工作,而且可以对信号进行高精度定位。

它还能感知到低频、中频、高频、超高频等不同频段的信号,包括语音、电报、雷达等各种类型的信号。

这些特点使该卫星在电子侦察领域拥有极强的敌情收集和分析能力,可以广泛应用于国家军事、经济、科技等领域的情报收集。

此外,大酒瓶电子侦察卫星还拥有大容量的数据传输能力。

它可以通过卫星地面站将收集到的情报数据传输到地面,使得军方指挥官可以实时了解区域内的敌情信息,及时做出决策。

这对于作战行动的决策来说是非常重要的,能够提高作战效率和作战胜利率。

在实际应用中,大酒瓶电子侦察卫星已经得到广泛应用。

例如,在我国的边境巡逻活动中,大酒瓶电子侦察卫星能够监测到邻近国家的通信信号,这些信号可以用于判断敌方部队的位置、兵力规模、动向等信息,为边防部队提供战略支持和指导。

而在军事行动中,大酒瓶电子侦察卫星可以提供实时的敌情信息,帮助军方指挥官做出决策,对于打赢战争有着至关重要的作用。

总之,大酒瓶电子侦察卫星是我国电子侦察技术中的一项重要成果,不仅具有高精度情报信息收集能力,还能实现高速、大容量的数据传输。

随着我国军事实力的不断提升和国防安全形势日益紧张,大酒瓶电子侦察卫星的运用和发展必将被我们进一步关注和重视。

中国sar卫星发展历程中国SAR卫星(合成孔径雷达卫星)发展历程可以追溯到20世纪60年代初。

在那个时候,中国意识到合成孔径雷达技术在远程侦察和土地遥感方面的重要性。

为了满足国家军事和经济安全需求,中国开始致力于自主研发和生产这种先进技术的卫星系统。

在此后的几十年里,中国的SAR卫星发展经历了多个阶段。

以下是其中几个重要的里程碑:1. 20世纪70年代末至80年代初,中国成功地开展了合成孔径雷达技术的基础研究。

在这个阶段,中国的科研人员主要关注SAR信号的处理算法和系统设计。

2. 在20世纪90年代初,中国国家航天局(CNSA)开始推动SAR卫星的实际研制工作。

1996年,中国成功发射了首颗实验性质的SAR卫星——"试验星"。

这个项目证明了中国在合成孔径雷达领域的技术能力。

3. 随着试验星的成功发射,中国进一步加大了SAR卫星的研发力度。

1999年,中国成功发射了具有更高分辨率和更大幅宽的"葵花一号"。

这颗卫星在农业资源调查、城市规划和自然资源管理等方面发挥了重要作用。

4. 2007年,中国发射了首颗全球覆盖SAR卫星——"高景一号(Gaofen-1)"。

该卫星具有更高的空间分辨率和更广泛的应用范围,为中国在土地遥感和资源调查方面提供了更全面的数据支持。

5. 随后的几年里,中国陆续发射了多颗高景卫星,如高景二号、高景三号等,以进一步提升SAR卫星技术的性能和覆盖能力。

中国的SAR卫星发展历程是一个不断进步的过程。

通过自主研发和持续创新,中国在合成孔径雷达技术领域取得了显著进展,并为国家的军事、经济和环境安全做出了重要贡献。

中国sar卫星发展历程中国的SAR(合成孔径雷达)卫星是一种使用合成孔径雷达技术的卫星,可以通过发射雷达波束对地表进行成像和探测。

中国的SAR卫星发展经历了四个重要的阶段:起步、迅速发展、实现突破和进一步提升。

起步阶段开始于20世纪70年代,当时中国决定培养自己的雷达技术,以保障国家安全和经济发展。

在这个阶段,中国进行了大量的理论研究和技术测试,并于1987年成功发射了第一颗实验性SAR卫星。

虽然这部分实验性卫星没有达到预期的效果,但为中国的SAR卫星发展奠定了基础。

随着技术实力的不断提升,中国进入了迅速发展阶段。

1999年,中国成功发射了第一颗搭载高分辨率SAR系统的卫星,该系统具有较高的空间分辨率和多模式成像能力。

这一重要的成果标志着中国SAR卫星进入了实用化阶段,并在军事、农业、气象、地质等多个领域得到应用。

实现突破阶段开始于2007年,当时中国成功发射了一颗具备极高分辨率和广域覆盖能力的SAR卫星。

这颗卫星在地雷检测、灾害监测和环境保护等方面取得了重要的成果,并将中国的SAR卫星技术推向了新的高度。

此外,中国还开发了一系列具备不同成像模式和能力的SAR卫星,包括极化SAR卫星和海洋环境监测卫星,拓宽了应用领域。

进一步提升阶段始于2018年,当时中国成功发射了一颗具备较高空间分辨率和较大覆盖区域的SAR卫星。

这颗卫星采用了新的形态和技术,并在应对自然灾害、地质勘探、军事侦察和资源管理等方面具备了更高的能力。

此外,中国还计划发射更多新一代的SAR卫星,并进一步提升卫星的性能和数据处理能力。

在中国SAR卫星的发展历程中,我国不仅提升了自身的自主研发能力,还积极与国际合作,与多个国家、地区共同开展卫星技术的研究与应用。

中国的SAR卫星技术已经成为了国家安全、经济发展和社会福利的重要支撑,并在全球范围内发挥着不可替代的作用。

未来,中国SAR卫星发展的重点将继续放在提高空间分辨率、多模式成像、数据处理能力和应用领域的拓展上。

中国天眼在哪里_中国天眼在贵州哪个地方“中国天眼”运行1年多以来,已经累计发现脉冲星240颗以上,“天眼”是中国科技成果发展的结晶,其顺利建成跨越了多个学科、领域,那么你知道中国天眼在哪里吗?小编就给大家解答一下,希望对大家有所帮助,欢迎阅读!一、中国天眼在哪里我国于2008年正式在贵州平塘建设“天眼”。

历时8年,终于在2016年7月3日顺利安装了最后一块反射面单元,中国“天眼”也正式落成。

估计在未来的20-30年期间,它将一直保持世界领先的水平。

是目前世界最大单口径的射电天文望远镜,口径500米,镜面有30个足球场那么大,可接收110亿光年外的微弱信号;它还有一个特点是,球面镜的镜型可以进行高精度定位。

中国“天眼”位于贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县克度镇大窝凼的喀斯特洼坑中,500米口径球面射电望远镜(Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope),简称FAST,比口径350米的阿雷西博射电望远镜还要更大,是目前全世界最大的天眼。

这款单口径500米的射电望远镜也成为了全世界最大的望远镜。

二、中国天眼的特点数字监控系统:“天眼”数字远程监控系统通过企业内bai部互联网(Intranet)和国际互联网(internet)实现远程视频监控,主要适合于连锁店、幼儿园、家居、工厂、公安消防、银行、军事设施、高速公路、商场、酒店、旅游景点、小区、医院、监狱、码头港口等地。

无论身在何处,利用PC机和电脑登陆互联网接通远端的“天眼”数字远程监控系统,各地远端实时场景便活灵活现,尽显眼前,仿佛身临其境。

卫星:天眼,侦察卫星,被称为“天基空间监视卫星”(SBSS),主要用于监控地球周遭的物体及太空陨石。

“天眼"”侦察卫星被称为“天基空间监视卫星”(SBSS),主要用于监控地球周遭的物体及太空陨石。

该官员说道:“每天,我们国家(美国)的卫星都面临各种各样的威胁,太空站目前正在逐步成长。

中国侦察卫星揭秘发言人:中国军事天地- 发言时间:2002-10-06 11:04:27 - 阅读次数:183 [发言人资料] 发贴数:注册时间:回主题列表发新贴回复此文修改管理--------------------------------------------------------------------------------送交者: 远林于October 06, 2002 :中国军事天地1957年,前苏联将人类历史上第一颗卫星送上太空。

从此,空间技术从无到有、飞速发展,日益渗透于经济发展、社会生活及国家安全的各个领域。

当今世界上,空间技术已是一个国家综合国力以及科学技术发展水平的重要标志,也是保卫国家安全必不可少的重要工具。

邓小平提出,要把力量集中到实用的应用卫星上来1958年,毛泽东主席号召:我们也要搞人造卫星。

从此开创了中国的卫星事业。

不过,当时卫星的实用价值尚不明朗,所以最初的卫星计划更多出于政治目的。

1970年代,当美苏两国在载人航天以及登月方面的竞争进入白热化的时候,邓小平极其明智地指出,要把力量集中到实用的应用卫星上来。

中国经济力量薄弱,假若加入仅具象征意义的载人航天竞争,将耗尽中国的资源,实际收获却极为有限,是好大喜功者的愚蠢之举。

而将有限的资源投入侦察卫星、通信卫星、气象卫星等应用卫星上,不仅成本低,而且受益极大。

邓公的英明决策是今天中国航天事业兴旺发达的关键。

中国自从1970年4月24日发射成功第一颗人造卫星“东方红一号”之后,就把研制发展应用卫星作为中国空间技术发展的主要方针。

到1998年底,中国已发射了自行研制的40颗卫星,其中返回式侦察卫星17颗、气象卫星3颗、通信广播卫星8颗、科学技术试验卫星12颗。

空间技术在国防建设、经济建设中应用逐步扩大,取得了重大的社会经济效益。

它在增强国防实力,提高中国的国际地位等方面,正在发挥越来越大的作用。

侦察卫星作用巨大其实早在20年前,中国就具备了独立的载人航天的技术能力,但为集中力量于应用卫星,中国预计到公元2000年以后,再完全用自己的力量送第一个中国航天员上天。

中国杀手锏武器可收走美日在太空的“眼睛”-------------------- 美呼吁中国不要使用!军用卫星是现代化战争中极为重要的一环,这是专门用于各种军事目的而造出来的卫星,从20世纪50年代末出现到90年代直接参加局部战争,已经发展成为一些国家现代作战指挥系统和战略武器系统的重要组成部分,被喻为现代信息战的军事力量倍增器。

根据使用的目的不同,军用卫星又可以分为好几种,有侦察卫星、导航卫星、预警卫星、截击卫星、反卫星卫星和爆炸探测卫星等。

军用卫星在战争中究竟有多重要,不但能够在战争中时时刻刻检测敌军的动向,还能为各种武器装备提供准确的坐标位置,完成各种精确制导打击任务,就像一个眼睛一样时刻盯着你。

在早期时候,美国就率先将卫星武器用于实战当中,比如上世纪海湾战争中,美国在空袭伊拉克前几个月就开始通过电子侦察卫星搜集掌握了大量的伊军电子情报,利用这些情况在空袭前的几十分钟展开电子战,将伊的雷达、无线电、指挥系统全部瘫痪无法工作。

美军很是依赖自己的太空力量,它的潜在对手们都发现到了,纷纷研发各种新式不对称装备使得美国从此可能随时会变成瞎子。

现阶段,中、俄是在反卫星领域取得领先地位的大国,去年年底俄罗斯对外展示了自己的一次成功的反卫星实验,但是俄罗斯的国力不支持俄继续发展下去,而中国!这个新兴大国,让美国深感如芒在背,以至于2015年美国空军一名高级将领对媒体称:“我们正在迅速进入一个新时代,即每一条轨道上的每一个卫星都可能受到威胁。

”根据美国的实际跟踪,近年来,中国进行了数次反卫星导弹试验,其中一次还进入了美国许多关键卫星所在的地球同步轨道。

这一系列武器称被美军定义为“动能“系列。

可以直接打击低轨道的卫星,而且发射方式多元化,使得美国国防部深感应对无力。

反卫星武器的完成对美国、日本侦察机卫星的攻击,而对于第一击,无论是日本还是美国的卫星,如果成功就是打瞎了监控战争的一大半眼睛,美国呼吁中国不要轻易使用此类武器,应该根据各国的需要从而建立自己的一整套太空战略体系!。

中国侦察卫星揭秘发言人:中国军事天地- 发言时间:2002-10-06 11:04:27 - 阅读次数:183 [发言人资料] 发贴数:注册时间:回主题列表发新贴回复此文修改管理--------------------------------------------------------------------------------送交者: 远林于October 06, 2002 :中国军事天地1957年,前苏联将人类历史上第一颗卫星送上太空。

从此,空间技术从无到有、飞速发展,日益渗透于经济发展、社会生活及国家安全的各个领域。

当今世界上,空间技术已是一个国家综合国力以及科学技术发展水平的重要标志,也是保卫国家安全必不可少的重要工具。

邓小平提出,要把力量集中到实用的应用卫星上来1958年,毛泽东主席号召:我们也要搞人造卫星。

从此开创了中国的卫星事业。

不过,当时卫星的实用价值尚不明朗,所以最初的卫星计划更多出于政治目的。

1970年代,当美苏两国在载人航天以及登月方面的竞争进入白热化的时候,邓小平极其明智地指出,要把力量集中到实用的应用卫星上来。

中国经济力量薄弱,假若加入仅具象征意义的载人航天竞争,将耗尽中国的资源,实际收获却极为有限,是好大喜功者的愚蠢之举。

而将有限的资源投入侦察卫星、通信卫星、气象卫星等应用卫星上,不仅成本低,而且受益极大。

邓公的英明决策是今天中国航天事业兴旺发达的关键。

中国自从1970年4月24日发射成功第一颗人造卫星“东方红一号”之后,就把研制发展应用卫星作为中国空间技术发展的主要方针。

到1998年底,中国已发射了自行研制的40颗卫星,其中返回式侦察卫星17颗、气象卫星3颗、通信广播卫星8颗、科学技术试验卫星12颗。

空间技术在国防建设、经济建设中应用逐步扩大,取得了重大的社会经济效益。

它在增强国防实力,提高中国的国际地位等方面,正在发挥越来越大的作用。

侦察卫星作用巨大其实早在20年前,中国就具备了独立的载人航天的技术能力,但为集中力量于应用卫星,中国预计到公元2000年以后,再完全用自己的力量送第一个中国航天员上天。

中国较早就认识到返回式侦察卫星的重要性。

早在1965年制定中国卫星系列规划时,就把返回式侦察卫星确定为我国卫星发展规划的一个重点,并于1975年获得首次飞行试验和返回成功,成为继前苏联和美国之后,第三个成功发射返回式卫星的国家。

这一成就值得骄傲。

从此中国拥有了自己的战略侦察手段,可以为中国的战略导弹确定目标,并能监视别国的军事部署和调动情况,还能检查中国自己军事目标的伪装情况,军事上的价值无法替代。

在政治上,侦察卫星帮助中国确立了大国地位。

毕竟当今即使是日本、德国等发达国家尚无这类卫星。

另一方面,侦察卫星还有巨大的经济价值。

例如中国侦察卫星对京津塘地区拍摄的卫星照片,经处理分析,为面积5.5万平方公里的区域提供了大量有关水资源、土地利用、森林资源、海岸带状况等多种资料,查明了该地区47个县级单位的耕地、水域、森林、盐碱地、风沙地、侵蚀地的面积数字和人均耕地面积等,而成本却很低。

侦察卫星的防灾抗灾能力更是其它手段难以比拟的。

例如,中国军用侦察卫星照片上可以清楚地识别一些地质灾害地段,从而不再将重要设施建造在这些地段上,避免了重大经济损失。

中国返回式侦察卫星已发展了三个型号迄今,中国共研制成功了三个型号的侦察卫星,成功发射了17颗侦察卫星,其中只有1993年发射的一颗没有按计划返回。

中国第一个型号的返回式侦察卫星又称“国土普查遥感卫星”,编号FSW-0。

国际上侦察卫星任务分普查和详查两类,普查则分辩率低,但侦察范围较大;详查则相反,它分辩率高,但侦察范围小。

FSW-0卫星起飞重量1800千克,从1975年到1987年共发射了9颗。

它所获得的卫星照片的特点是:比例尺大、图像清晰、灰度等级较高、视野开阔等。

中国第二个型号的返回式侦察卫星又称“摄影测量卫星”,编号FSW-1。

似乎是一种高分辨率的详查卫星。

它重2100千克左右,轨道寿命8天,从1987年到1993年共发射了5颗。

上次没有按计划返回的据说就是这种卫星。

它所获得的卫星照片几何精度高,可对地面感兴趣的目标精确定位和绘制地图,具有极大的军事价值。

它每一幅卫星照片所覆盖的面积是航空摄影的140倍,比野外作业的效益提高了12.4倍。

中国第三个型号的返回式侦察卫星属第二代卫星,它又称“国土普查遥感卫星”,编号FSW-2。

比中国前两个型号的侦察卫星有根本的进步。

中国返回式侦察卫星发展到新阶段中国最新型的FSW-2返回式侦察卫星,它最大直径2.2米,总长度4.64米,重2500-3100千克,其中可回收部分有效载荷的重量和容积分别增加了53%和15%,密封舱容积增加了20.3%。

从1992年到1996年,中国连续成功地发射和回收了3颗。

FSW-2返回式侦察卫星运行轨道高度175-500公里,由于轨道低可以实施高分辩率的侦察。

同时该型卫星轨道可调,令卫星使用寿命延长到15-20天,比FSW-1卫星提高了150%。

中国第二代FSW-2卫星采用了新型侦察设备、卫星照片的分辨率、胶片的装片量以及胶片的有效利用率都有大幅度的增加。

综合考虑上述因素,该型号卫星一次飞行提供的情报数量要比第一代侦察卫星高出13倍以上,这是一个巨大的飞跃。

中国第二代侦察卫星装有多套备用设备,极大地提高了卫星可靠性,它的研制成功,使中国侦察卫星技术更加完善,再上了一个新台阶。

中国第二代侦察卫星不仅本身先进,由于它重量和容积都有很大增长,设计上留有余地,其公用的服务系统具有很好的适应性,所以它还具备极大的发展潜力。

它实际上提供了一个优良的基本型返回式卫星平台。

将来中国不再需要研制更新的返回式卫星型号,只要改进星上的侦察设备,就可以得到一个更先进的侦察卫星。

这样可以明显地缩短研制周期,节约巨额研制经费。

中国侦察卫星用照相机的新发展侦察卫星对地侦察效率很大程度上取决于侦察设备的技术性能,因此各国都非常重视侦察设备技术的发展。

负责卫星设计的中国空间技术研究院建院30年来,已在空间光学侦察设备的研制方面取得了举世瞩目的成就,不但过去发射上天的17套返回式胶片型空间照相机非常成功,并正在研制多种类型新的空间侦察设备。

中国1975年11月26日发射入轨、3天后回收的第一颗返回式侦察卫星上装载的就是中国研制的第一代空间可见光侦察照相机。

由于卫星上使用的照相机要求几乎万无一失的可靠性,超出常规的图象高分辨率,以及耐受真空,低温和发射时强烈震动的特殊能力,所以设计和生产难度极大,迄今全球也只有个别国家能够生产。

中国空间相机经过三种型号改进后,水平有进一步提高。

就对地照相机来讲,经历了从棱镜扫描式全景式相机、画幅式测量相机,到“节点”式全景相机的发展阶段。

目前已经达到了一个高水平。

当然在任何国家,现役侦察卫星的真实侦察能力都属最高机密,一向密而不宣,中国也不例外。

迄今中国侦察卫星的分辨率还是一个迷。

中国侦察卫星上的恒星相机是用来精确测定卫星及地面目标的位置的。

目前,中国的恒星相机摄星能力从最初4等星可测提高到7等星可测,可测星的数量从10颗左右提高到近200颗,这是个很大的进步,它从一个侧面证明中国航天照相机技术达到了一个高水平;同时显示中国已经能够极精确地测定地球上任一点的位置。

可以为战略武器指示目标。

中国侦察卫星走向“现场直播”各国侦察卫星上的胶片型相机获得的照片虽具有图像清晰、影像直观、易于判读等优点,但获得图像的周期较长。

如果侦察卫星当天发射,当天回收,那获得照片的速度就快了。

可侦察卫星成本高昂,经常高达上亿甚至数亿美元,而当天回收获得的照片总量太少,将是一种巨大的浪费。

实际上如此高昂的经济代价即使是世界头号强国美国,也无力承担。

为充分利用每一颗卫星的侦察能力,人们总是希望侦察卫星在天上呆得越长越好。

例如中国新一代侦察卫星的轨道寿命就比上一代卫星长得多。

这对侦察对方战略导弹发射井等固定目标有利,但在侦察移动的战术目标方面就多有不便。

往往等许多天后,回收卫星看到的照片所反映的目标情况早就过时了。

于是军方强烈要求快速、实时、“现场直播”式的卫星侦察手段。

中国与巴西合作研制的取名为“资源一号”的商用卫星上安装的三种遥感器(相当于侦察设备)就是实时传输型遥感器,其中CCD多光谱相机和红外多光谱扫描仪由中国空间院负责研制。

这两种遥感器均不用胶片感光,而是利用高技术的摄像机拍摄冻结的电视画面,“实时”传回地面。

显然这种摄像机的分辨率将远远超过常见的家用摄像机,其可靠性以及耐受真空、低温和发射时强烈震动的特殊能力也都绝非家用摄像机可比,当然它价格也绝不会低。

中国侦察卫星分辨率超过19.5米“资源一号”卫星上装的CCD多光谱相机是卫星主要遥感器,当卫星轨道高度为778公里时,地面分辨率(像元)为19.5米。

778公里距离有多大呢?它大约相当于从香港看台北市。

这么大的距离能达到19.5米的分辨率已属奇迹。

当然这个分辨率远不及美国卫星,专家们断定,美国KH-11和KH-12“锁眼”侦察卫星的图象分辨率高达1.5-0。

3米上下。

但美国毕竟是一个科技顶尖的强国,同时锁眼卫星的轨道高度比“资源一号”卫星低很多。

“资源一号”卫星的照相机还具有±32°侧视功能,所以它对地面同一目标最短重复观测周期仅为三天,大大提高了信息的时效性。

“资源一号”卫星的红外多光谱扫描仪以不同的红外探测器件作为光-电转换元件,它探测的波谱宽度从可见光(0.5μm)到热红外(12.5μm)共分四个波段。

上述两种遥感器组合使用可以实现昼夜观察,最长的全球观测覆盖周期为26天。

可以肯定的是,“资源一号”卫星上安装的实时传输光电照相机其分辨率将远不及胶片型相机。

所以实时传输和昼夜观察的特点是要卫星在分辨率上做出牺牲。

“资源一号”卫星已经成功发射入轨,在轨寿命两年。

比起寿命只有3天的中国第一颗侦察卫星,该卫星的寿命真是太长了。

由于中国军用侦察卫星的轨道高度比“资源一号”卫星低得多,所以它即使用“资源一号”卫星同样的低分辩力实时传递光电照相机,其卫星分辨率理论上估计大约在5米左右,这也比“资源一号”卫星高得多。

实际上中国军用侦察卫星装有高分辨率的胶片型相机,所以它的侦察图象分辨率将比5米的指标更高。

中国侦察卫星具有极大的军事价值由于光线本身的物理特性,所以西方媒体上称“美国侦察卫星能看到地面上士兵的胡子”的说法是不可能的。

那多数是为吓唬人,假若美国卫星真能达到那样高的分辨率,那么上次海湾战争就不会找不到“飞毛腿”导弹,也不会找不到萨达姆。

中国的侦察卫星虽然不能“看到胡子”,但仍具有不可替代的决定性的军事价值。

上次海湾战争萨达姆为何失败,其中一个重要原因就是他根本没有战略侦察手段。