人教版历史与社会八下《新中国的诞生》2

- 格式:ppt

- 大小:1.08 MB

- 文档页数:25

第六课新中国的诞生课程标准1、列举现代史上的重要事件与人物,了解它(他)们是如何影响当代中国和世界面貌的。

2、通过叙述有关史实,展现人民群众在社会变革中的伟大作用。

3、在世界文明的进程中,了解鸦片战争以来中国人民的奋斗历程,明确走社会主义道路是中国人民的历史选择。

教学要求1.通过了解国民党统治区的腐败和共产党领导的根据地的发展,明白共产党之所以赢得人民群众的普遍拥护和信任的原因,认识到人民的支持是胜利的保证。

2.了解解放战争的史实,通过分析共产党取得胜利的原因,认识人民群众在社会变革中的伟大作用。

3.学习政治协商会议的召开、新中国的诞生等内容,认识和理解走社会主义道路是中国人民的历史选择。

4.通过学习,了解新中国的成立给中国带来的历史性巨变,以及它对世界带来的重大影响,培养学生的爱国主义情感。

结构分析本课讲述了中国人民在共产党的领导下,经过三年的解放战争,最终推翻国民党政府,建立了新中国的历史。

教材精心构思的两个子目标题不但新颖,而且能加深学生对这段历史的领悟。

“两种命运的决战”──从两种不同的建国主张写起,提出国民党与共产党分别代表着中国的黑暗与光明两种命运。

接着课本以生动的描述和对比的手法回顾了抗战期间国统区和根据地两种截然不同的面貌:国统区的统治黑暗、腐败,人民生活困苦不堪;共产党领导的根据地通过大生产运动,克服了经济困难,呈现出一派欣欣向荣的景象。

通过鲜明的对比,引导学生深刻认识中国共产党赢得了人民的信任和支持。

在此基础上,进一步介绍了共产党通过重庆谈判,揭露了蒋介石假和平、真内战的阴谋,使学生认识到中国人民对命运的选择,从而深切体会到共产党的领导、走社会主义道路是中国人民的选择,是历史的选择。

故而第二子目的标题定为“中国人民站起来了”,可理解为人民选择了光明的命运。

“中国人民站起来了”──介绍了“两种命运的决战”中,光明是怎样战胜黑暗的。

教材先是描述了内战开始时,国民党军事上的绝对优势。

第二课时殖民体系的瓦解与各国的现代化追求教学导入:第二次世界大战以前,亚洲各国除日本外,都沦为帝国主义的殖民地或半殖民地,亚洲人民曾多次掀起反抗殖民统治的斗争。

二战结束后,日本在亚洲的殖民统治崩溃,但英、法、美、荷等殖民主义者又卷土重来,企图恢复它们过去的殖民统治。

但二战削弱了帝国主义的力量,为战后初期民族解放运动的发展提供了有利的时机,同时二战反法西斯战争的胜利鼓舞了世界被压迫民族进行反帝的民族解放运动。

在这样的背景下,战后初期的民族独立运动首先在亚洲形成高潮。

新课教学:1、教师呈现《第二次世界大战后一些亚洲国家独立形势图》,让学生在地图指出亚洲哪些国家在20世纪40年代获得独立。

在此基础上提问:①亚洲相继走上社会主义道路的国家有哪三个;②“今天我们结束了一个厄运的时代,印度再次发现了自己”(尼赫鲁1947年8月语)。

这是印度什么时刻?(独立)印度独立有何意义?(印度是欧洲殖民者在亚洲最大的殖民地,它的独立对帝国主义殖民体系产生的冲击力量是可想而知的)。

2、教师呈现《非洲大陆的独立进程》,首先让学生找出1956年前非洲政治版图中的独立国家。

(只有利比里亚、埃塞俄比亚、利比亚和埃及4个形式上独立的国家。

从图中可看出,当时约有90%的地区仍为殖民地。

)接着教师让学生从图中观察到:第一、非洲大陆的民族解放运动分为几个阶段(①战后初期,为民族解放运动的开始阶段;②20世纪50年代初至60年代,有39个国家获得独立,为全面展开阶段,特别是1960年将民族解放运动推向高潮;③70~80年代,有9个国家获得独立,为民族解放运动深入发展阶段。

强调:纳米比亚的独立,标志着殖民时代的终结)第二、非洲年是指哪一年?共有多少个国家独立?(此问题可在课前让学生查资料并在地图上标注)第三、完成书本第9页活动题。

○历史上,非洲曾遭受过英、法、德、意等国的殖民统治。

○从沙特阿拉伯的吉达港到黑海的康斯坦察港,经苏伊士运河比绕过好望角可缩短8 6%的距离;同样,从荷兰的鹿特丹到日本的东京,也可缩短23%的距离。

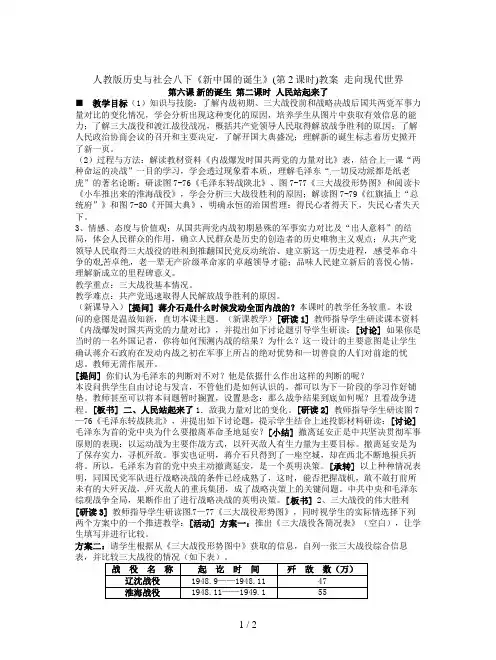

人教版历史与社会八下《新中国的诞生》(第2课时)教案走向现代世界第六课新的诞生第二课时人民站起来了■教学目标(1)知识与技能:了解内战初期、三大战役前和战略决战后国共两党军事力量对比的变化情况,学会分析出现这种变化的原因,培养学生从图片中获取有效信息的能力;了解三大战役和渡江战役战况,概括共产党领导人民取得解放战争胜利的原因;了解人民政治协商会议的召开和主要决定,了解开国大典盛况;理解新的诞生标志着历史掀开了新一页。

(2)过程与方法:解读教材资料《内战爆发时国共两党的力量对比》表,结合上一课“两种命运的决战”一目的学习,学会透过现象看本质,理解毛泽东“一切反动派都是纸老虎”的著名论断;研读图7-76《毛泽东转战陕北》、图7-77《三大战役形势图》和阅读卡《小车推出来的淮海战役》,学会分析三大战役胜利的原因;解读图7-79《红旗插上“总统府”》和图7-80《开国大典》,明确永恒的治国哲理:得民心者得天下,失民心者失天下。

3、情感、态度与价值观:从国共两党内战初期悬殊的军事实力对比及“出人意料”的结局,体会人民群众的作用,确立人民群众是历史的创造者的历史唯物主义观点;从共产党领导人民取得三大战役的胜利到推翻国民党反动统治、建立新这一历史进程,感受革命斗争的艰苦卓绝,老一辈无产阶级革命家的卓越领导才能;品味人民建立新后的喜悦心情,理解新成立的里程碑意义。

教学重点:三大战役基本情况。

教学难点:共产党迅速取得人民解放战争胜利的原因。

(新课导入)[提问] 蒋介石是什么时候发动全面内战的?本课时的教学任务较重。

本设问的意图是温故知新,直切本课主题。

(新课教学)[研读1]教师指导学生研读课本资料《内战爆发时国共两党的力量对比》,并提出如下讨论题引导学生研读:[讨论] 如果你是当时的一名外国记者,你将如何预测内战的结果?为什么?这一设计的主要意图是让学生确认蒋介石政府在发动内战之初在军事上所占的绝对优势和一切善良的人们对前途的忧虑。

人教版历史八年级下册中华人民共和国成立知识点汇总

中华人民共和国成立------新民主主义革命的胜利

1.筹建新中国的会议:1949.9 中国人民政治协商会议

颁布的文件:《共同纲领》(临时宪法)

意义:初步建立了中共领导的多党合作和政治协商制度

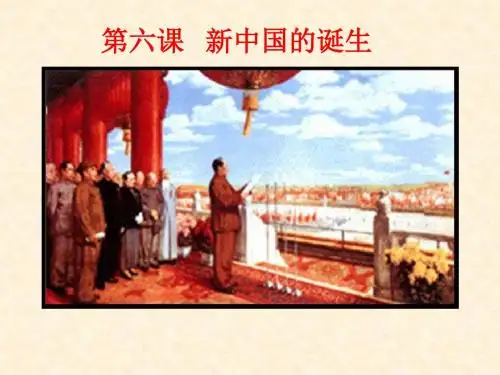

2.新中国成立的标志:开国大典,1949.10.1

3.新中国成立的意义:开辟中国历史新纪元;推翻了帝、封、官僚资本主义;独立自主,中国人站起来;壮大世界和平民民主和社会主义力量

4.巩固新生政权措施:

政治---西藏和平解放,1951,阿沛·阿旺晋美,祖国大陆获得统一

军事—抗美援朝

经济---土地改革。

八年级历史下册-第一单元新中国的诞生和巩固【教案】一、研究目标1. 了解新中国的诞生和巩固的基本历史背景和重要事件;2. 掌握新中国的诞生和巩固的关键人物和组织;3. 理解新中国巩固的意义和影响;4. 培养学生对祖国历史的热爱和珍视。

二、教学内容1. 新中国的诞生- 辛亥革命与中华民国的建立- 北洋政府与国共合作- 第一次国共合作的失败- 五四运动和新文化运动的兴起- 中国的成立和北伐战争的胜利- 中国国民党的北伐失败与南京国民政府的建立- 中共中央在上海召开第一次全国代表大会2. 新中国的巩固- 中华人民共和国的成立和新中国的合法地位- 社会主义制度和计划经济的建立- 人民解放军的成立和党在军队中的建设- 抗美援朝战争与国土巩固- 政府机构的建立和社会主义建设的展开三、教学活动1. 利用多媒体资料展示辛亥革命、北伐战争等重要历史事件的图片和视频素材,激发学生对历史的兴趣;2. 分小组进行小研讨,让学生探讨中国的成立对新中国的诞生和巩固的影响;3. 组织辩论活动,让学生从不同角度分析新中国诞生和巩固的意义,培养学生的思辨能力;4. 设计小组报告任务,让学生以小组形式展示一个具体历史事件或人物的研究成果;5. 结合课堂讨论,布置作业,让学生写一篇关于新中国巩固的作文,总结巩固的意义和影响。

四、教学评价1. 观察学生在小组活动中的合作和交流情况;2. 检查学生对教学内容的掌握情况,可以通过课堂小测、作业等方式进行;3. 评价学生在辩论和报告中的表现,包括逻辑性、语言表达能力以及对历史事件的理解深度。

五、教学延伸1. 进一步扩展学生的历史知识,提供更多相关的阅读材料和文献;2. 组织参观活动,带领学生参观相关历史场所或纪念馆;3. 引导学生进行课外研究,让学生自主选择一个历史人物或事件进行进一步深入研究,并撰写研究报告。

通过本教案的教学活动,希望能够使学生对新中国的诞生和巩固有更深入的了解,培养他们对自己国家历史的热爱和自豪感,进一步提高他们的历史认知能力和思辨能力。

七年级《历史与社会》目录第一单元人在社会中生活第一课我的家在哪里1. 从社区看我家2. 在社区中生活第二课乡村与城市1. 乡村聚落2. 城市聚落3. 往来在区域之间综合探究一从地图上获取信息第二单元人类共同生活的世界第一课大洲和大洋1. 人类的栖息地2. 海洋对人类的影响第二课自然环境1. 地形多样2. 气象万千3. 众多的河湖4. 风光迥异第三课世界大家庭1. 人口与人种2. 语言与宗教3. 国家和地区综合探究二从地球仪上看世界第三单元各具特色的区域生活第一课家住平原1. 稻作文化的印记2. 用机械种庄稼第二课与山为邻1. 垂直的生计2. 山地之国第三课傍水而居1. 耕海牧鱼2. 水上都市第四课草原人家1. 逐水草而居2. 现代化的牧场第五课干旱的宝地1. 石油宝库2. 沙漠绿洲综合探究三如何认识区域——以南非为例第四单元文明中心——城市第一课美国政治的心脏:华盛顿第二课文化艺术之都:巴黎第三课 IT新城:班加罗尔第四课汽车城:蔚山第五课城市规划的典范:巴西利亚综合探究四如何认识城市——以莫斯科为例第五单元中华各族人民的家园第一课国土与人民1. 辽阔的疆域2. 行政区划3. 众多的人口4. 多民族的大家庭第二课山川秀美1. 复杂多样的地形2. 季风的影响3. 母亲河第三课地域差异显著1. 秦岭—淮河分南北2. 东部和西部差异显著3. 交流与互补综合探究五认识宝岛台湾第六单元一方水土养一方人第一课北方地区1. 红松之乡2. 沟壑纵横的黄土高原3. 古老而现代的首都——北京第二课南方地区1. 水乡孕育的城镇2. 富庶的四川盆地3. 开放的珠江三角洲4. 我国的经济中心——上海第三课西北地区1. 丝路明珠2. 草原风情3. 向西开放的重要门户——乌鲁木齐第四课青藏高原1. 海报最高的牧区2. 高原圣城——拉萨综合探究六如何开展社会调查——以调查家乡为例第七单元生活的变化第一课规则的演变1. 规则之“源”2. 规则之“变”第二课传媒的行程1. 生活中的文化传播2. 现代社会的大众传媒第三课生活的故事1. 生活的时代印记2. 生活的代际差异综合探究七区域的变化第八单元文明探源第一课原始先民的家园1. 追寻原始先民的足迹2. 走访原始的农业聚落第二课早期文明区域1. 大河流域的文明发祥地2. 诞生于爱琴海与中美洲地区的文明第三课中华文明探源1. 中华文明的曙光2. 炎帝、黄帝与尧舜禹的传说综合探究八过去是怎样被记载下来的八年级《历史与社会》目录第一单元多元发展的早期文明第一课亚非大河文明1. 古代埃及2. 古代西亚国家3. 古代印度第二课中华早期国家与社会变革1. 早期国家与社会2. 诸侯争霸与社会变革3. 百家争鸣第三课西方古典文明1. 西方文明的摇篮2. 罗马帝国的兴衰3. 西方文明之源综合探究一对比早期区域文明之间的异同第二单元相继兴衰的中古欧亚国家第一课西欧封建国家与基督教文明第二课阿拉伯帝国与伊斯兰文明第三课日本的大化改新综合探究二从宗教景观看文化的多样性第三单元绵延不绝的中华文明(一):统一多民族国家的建立与发展第一课秦始皇开创大一统基业第二课秦末农民起义与汉朝的建立第三课汉武帝时代的大一统结局第四课开疆拓土与对外交流第五课昌盛的秦汉文化综合探究三探寻丝绸之路第四单元绵延不绝的中华文明(二):“多元一体”格局与文明高度发展第一课三国两晋南北朝:政权分立与民族汇聚1. 三国鼎立与西晋的统一2. 东晋南朝政局与江南地区的开发3. 北方的民族融合4. 璀璨的科技与艺术第二课隋唐:开放革新的时代1. 隋的兴亡2. 唐的盛衰3. 民族和睦与对外交流4. 唐代的科技文化与时代风尚第三课宋元:多元文化的碰撞交融与文明高度发展1. 高度集权的北宋政治2. 北宋与辽、西夏并立3. 南宋与金的和战4. 元朝统一多民族国家的拓展5. 经济重心的南移6. 社会生活与文化7. 影响深远的宋元科技综合探究四从《清明上河图》看北宋都市生活第五单元绵延不绝的中华文明(三):农耕文明繁盛与近代前夜的危机第一课大一统国家的兴盛与农耕经济的繁荣1. 明清帝国的兴替2. 统一多民族国家的巩固与发展3. 农耕文明的繁盛第二课新旧交织的明清文化1. 文化专制与八股取士2. 进步思潮与世俗文化3. 群星璀璨的晚明科学巨匠第三课皇权膨胀与近代前夜的危机1. 皇权膨胀2. 近代前夜的危机综合探究五探讨乾隆盛世危机第六单元世界工业文明的曙光与近代社会的开端第一课连通世界的新航路第二课冲破思想的牢笼1. “人的发现”2. 科学革命3. 启蒙运动第三课资产阶级革命:新体制的创立1. 英国议会对王权的胜利2. 美国的诞生3. 法国大革命和拿破仑帝国综合探究六郑和下西洋与哥伦布航海的比较第七单元席卷全球的工业文明浪潮第一课工业革命第二课工人的斗争与马克思主义的诞生第三课资本主义的扩展1. 德国统一2. 美国南北战争3. 俄国改革4. 明治维新第四课殖民扩张与民族解放运动第五课第二次工业革命综合探究七感悟工业时代的社会变迁第八单元 19世纪中后期工业文明大潮中的近代中国第一课民族危机与中国人民的英勇抗争1. 鸦片战争的烽烟2. 第二次鸦片战争与太平天国运动3. 甲午战争与列强瓜分中国的狂潮4. 义和团运动与八国联军侵华战争第二课洋务运动与近代民族工业的发展第三课清末变法图强的尝试与文教革新1. 维新变法运动2. 文化教育革新综合探究八结识近代中国最早“开眼看世界”的人九年级《历史与社会》目录第一单元 20世纪初的世界与中国第一课世界的格局与第一次世界大战1. 20世纪初的世界格局2.第一次世界大战3.凡尔赛体系下的“和平”第二课中国的时局与辛亥革命1. 20世纪初的中国局势2. 武昌起义与中华民国的创建3. 北洋政府与军阀混战第三课悄然改变中的社会生活1. 生活中的变化2. 头脑中的变化综合探究一从“驱除鞑虏”到“五族共和”第二单元开辟新的发展道路第一课第一个社会主义国家的建立和发展1.俄国十月革命2.苏联早期社会主义道路的探索第二课民族民主运动的高涨1. 土耳其凯末尔革命2. 印度的觉醒第三课美国的资本主义改革1. 30年代的大危机2. 罗斯福新政第四课中国新民主主义革命的开始1.新文化运动2.“五四”运动3.中国共产党的诞生第五课开辟革命新道路的艰难历程1.第一次国共合作与北伐战争2.工农武装割据3.红军长征与遵义会议综合探究二历史地认识多样的发展道路第三单元中国抗日战争与世界反法西斯战争第一课中国抗日战争1. 日本侵华战争的开始2. 全面侵华战争的爆发3. 全民族的抗战4. 抗日战争的胜利第二课第二次世界大战的爆发与扩大1. 欧洲战争策源地的形成2. 大战的爆发3. 德国进攻苏联和日军偷袭珍珠港第三课世界反法西斯战争的转折与胜利1. 反法西斯同盟的建立和大战的转折2. 雅尔塔会议与德日投降综合探究三在世界反法西斯战争中看中国的地位与作用第四单元中国革命的胜利第一课两种命运的决战1. 内战的爆发2. 土地改革与三大战役第二课新中国的诞生综合探究四回顾近代中国的百年历程第五单元冷战时期的世界第一课两极格局的形成第二课当代资本主义的新变化1. 美国成为超级大国2. 西欧的复兴与联合3. 日本成为经济大国4. 福利国家的出现第三课苏联与东欧社会主义国家的改革与演变1. 苏联的发展与改革2. 东欧剧变和苏联解体第四课亚非拉地区的发展1.殖民体系的瓦解2.动荡的中东综合探究五聚焦文化软实力第六单元新中国的建设与改革第一课社会主义建设的起步与探索1. 巩固新生政权2. 社会主义建设初期3. 失误与挫折第二课改革开放历史新时期1. 伟大的历史性转折2. 改革开放的推进第三课民族区域自治与民族团结第四课“一国两制”与统一大业第五课独立自主的新中国外交综合探究六走在复兴之路上:感受新中国的精神力量第七单元跨世纪的中国与世界第一课历史性跨越:全面建设小康社会的中国1.改革开放的新阶段2.中国发展的历史性跨越第二课经济全球化第三课世界多极化趋势1.世界多极化与欧洲一体化2.联合国与走向世界的中国第四课当代科技革命与社会生活综合探究七如何面对“和平与发展”的时代主题第八单元共同面对前所未有的挑战第一课不断变化的人口1.世界人口的数量变化2. 我国的人口警钟须长鸣第二课日益严峻的资源问题1.世界面临的资源问题2.应对我国的资源问题第三课共同关注的环境问题1.愈演愈烈的环境问题2. 直面我国的环境问题第四课发展的选择1.走可持续发展之路2.因地制宜谋发展综合探究八让历史告诉未来:我们的昨天、今天和明天。

《新中国的诞生》教案课程标准4-4 列举现代史上的重要事件与人物,了解它(他)们是如何影响当代中国和世界面貌的。

5-4 通过叙述有关史实,展现人民群众在社会变革中的伟大作用。

6-5 在世界文明的进程中,了解鸦片战争以来中国人民的奋斗历程,明确走社会主义道路是中国人民的历史选择。

第一课时:两种命运的决战教学目标1.知识识记重庆谈判《双十协定》政治协商会议全面内战爆发解放军转战陕北刘邓大军挺进大别山2.能力培养(1)分析理解:抗战胜利前后中国社会主要矛盾的变化。

(2)比较辨异:国共双方围绕重庆谈判的目的和谋略。

(3)归纳概括:人民解放军在战略防御阶段的军事策略及其变化。

3.情感教育与价值观(1)抗战胜利后,在美国的支持下,蒋介石以假和平、真内战的反革命手法,阴谋发动内战,确立大地主大资产阶级在全国的统治。

中国共产党针锋相对,展开争取和平民主、反对内战的斗争,为以后的解放战争奠定了胜利的基础。

(2)国共双方战争的性质,对于国民党反动派来说,是反人民的不义之战;对于全国人民及其子弟兵来说,是中共领导下的推翻国民党独裁统治的人民解放战争。

(3)党中央和毛泽东审时度势,创造性地采取得宜的战略战术,保证了人民解放军以灵活机动的运动战,粉碎了国民党军队的进攻,并胜利地转入了战略反攻。

教学重点难点重点:重庆谈判转战陕北难点:全面正确地理解国共双方举行重庆谈判的不同意图;人民解放军在战略防御阶段的战略战术。

导入新课师:(幻灯片展示抗战时期城市废墟、逃难人群图片)请同学们说一说:战争好不容易结束了。

作为老百姓,你会想过………的生活。

生:平安、安定、稳定、没有战争的生活。

师:结束战争,平安生活,这是所有人民共同的愿望,但是对于中国的命运,两个不同的党派各有打算。

请大家快速浏览课本第一、二段,看一看它们各自是何打算?(生默读)生概括:1、中国共产党代表全国人民的愿望,真诚地希望通过和平的道路,建设一个独立、民主、富强的新中国。

第七单元走向现代世界第六课新中国的诞生第一课时两种命运的决战课程标准4-4 列举现代史上的重要事件与人物,了解它(他)们是如何影响当代中国和世界面貌的。

5-4 通过叙述有关史实,展现人民群众在社会变革中的伟大作用。

6-5 在世界文明的进程中,了解鸦片战争以来中国人民的奋斗历程,明确走社会主义道路是中国人民的历史选择。

教学目标知识与能力:了解国民党统治区的腐败和共产党领导的根据地的发展,了解解放战争的史实,理解共产党之所以赢得人民群众的普遍拥护和信任最终取得胜利的原因;了解政治协商会议的召开、新中国的诞生、了解新中国的成立给中国带来的历史性巨变,培养学生发现、思考历史问题能力,形成正确的历史观念。

以及培养收集、整理资料和分析、比较、归纳概括能力。

过程与方法:对比国民党统治区的腐败和共产党领导的根据地的发展,了解解放战争时期重庆谈判、主要战役等人民群众对共产党的支持的史实,学习政治协商会议的召开、新中国的诞生等内容,分析革命胜利的因素,让学生体会到共产党的领导、走社会主义道路是中国人民的选择,是历史的选择,感悟人民群众是历史的创造者。

通过延安精神的大讨论,培养学生的艰苦奋斗的精神。

通过新中国诞生的有关材料学习,理解中国选择社会主义道路的重大意义。

情感态度价值观:通过国民党统治区的腐败和共产党领导的根据地的对比,培养学生热爱中国共产党的情感,也认识到人民群众是革命的主力军。

通过学习,培养学生从不同角度分析和解释历史现象,培养学生的爱国主义情感、艰苦奋斗精神。

教材线索[新课导入]想象导入放一段抗日战争中人民遭受战争苦难的录像,提问如果你是录像里的一个中国普通老百姓,抗战胜利后,最大的愿望是什么?(和平。

但他们有没有得到和平呢?让学生在当时人们渴望和平的情感体验中导入新课。

)[两种命运的决战]1.腐败的国民党统治区(1)让学生看阅读卡提问:“为什么说国民党提出的主张代表着中国的黑暗命运?”(因为国民党的首要任务是消灭共产党,即准备发动内战,因此是黑暗的命运。

《新中国的诞生》导学案编写人:茅叶红班级:姓名:【学习目标】1、了解国民党统治区的腐败和共产党领导的根据地的发展,了解解放战争的史实,理解共产党之所以赢得人民群众的普遍拥护和信任最终取得胜利的原因;2、了解政治协商会议的召开,新中国的诞生、了解新中国的成立给中国带来的历史性巨变,培养学生发现、思考历史问题能力,形成正确的历史观念。

以及培养收集、整理资料和分析、比较、归纳概括能力;3、通过国民党统治区的腐败和共产党领导的根据地的对比,培养学生热爱中国共产党的情感,也认识到人民群众是革命的主力军。

通过学习,培养学生从不同角度分析和解释历史现象,培养学生的爱国主义情感、艰苦奋斗精神。

【学习重难点】国民党统治区的腐败和共产党领导的根据地的发展,新中国的诞生。

【学习过程】一、基础学习1、标志着国民党反动统治覆灭的事件()A.人民解放军解放南京B.中华人民共和国成立C.国民党逃往台湾D.大决战的胜利2、人民解放军解放南京,宣告国民党反动统治结束的战役是()A.辽沈战役B.淮海战役C.平津战役D.渡江战役3、按时间顺序排列下列历史事件()①大生产运动②重庆谈判③三大战役④渡江战役A.①②③④B.③①②④C.②③①④D.④③②①4、在1949年9月开的政治协商会议上,通过了具有临时宪法性质的《___________》,确定新中国国号为“____________”,选出了以__________为主席的中央人民政府委员会,决定新中国定都于__________,并改都名为________,以________为国旗,以《_________》为代国歌。

二、合作学习5、为什么说国民党提出的主张代表着中国的黑暗命运?国民党统治区的腐败表现在哪些方面?6、共产党领导的革命根据地,其欣欣向荣表现在哪些方面?7、请学生仔细读图7-77,从图中找出三大战役的时间、地点、歼敌人数、主要战役地点、敌军起义地区等内容。

8、模拟历史,如果你是毛泽东,面对蒋介石的邀请,是否会应邀赴重庆参加谈判?让学生分析几种可能性。