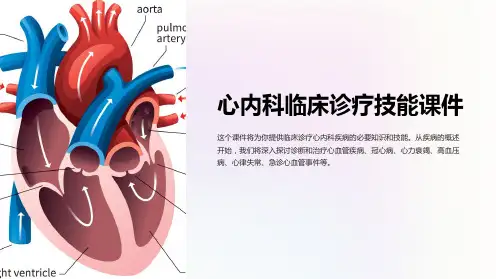

心血管内科诊疗常规课件

- 格式:doc

- 大小:221.06 KB

- 文档页数:58

心血管内科疾病第一章冠心病第一节稳定型心绞痛【概述】稳定型心绞痛是在冠脉狭窄的基础上,由于心脏负荷的增加,冠脉血流量不能满足心肌代谢的需要,引起心肌急剧的、暂时的缺血与缺氧的临床综合征。

【临床表现】一、多数的情况下,劳力诱发的心绞痛常在同一“心率×收缩压”的水平上发生,以发作性胸痛为主要症状。

有以下特点:(一)部位:在胸骨后中下段或心前区,手掌大小,可放射到左肩、左臂内侧或颈部。

(二)性质:为压迫性、紧迫性或烧妁性的常伴有濒死的恐惧感。

(三)诱因:体力劳动、情绪激动、饱餐寒冷时均可诱发。

(四)持续时间:疼痛出现后即逐渐加重,3~5分钟内可消失。

(五)缓解方式:停止诱发症状的活动后即可缓解,或含服硝酸甘油后数分钟内缓解。

二、体征:平时一般无体征,发作时可有心率增快,血压升高,焦虑出汗,有时可有暂时性心尖区收缩期杂音等。

【辅助检查】一、心电图:是发现心肌缺血,诊断心绞痛最常用的方法。

(一)静息时心电图:多数是正常的,部分有陈旧性心肌梗死的改变或非特异ST-T波改变。

(二)发作时心电图:绝大多数出现暂时性ST段下移≥0.1mv,发作缓解后即恢复;部分出现发作时一过性T波倒置或原有倒置T波直立(假性正常化)。

(三)心电图负荷试验:运动中出现心绞痛或ST段水平型下移≥0.1mv并持续2分钟为阳性标准。

(四)动态心电图:出现患者活动和症状相对应的缺血性的ST-T改变的心电图有助于帮助诊断。

二、放射性核素心肌显像(ECT):静息时心肌缺血区在运动后可显示灌注缺损。

三、冠状动脉造影:可发现冠状动脉各分支血管狭窄性病变的程度和部位。

四、其他:(一)多排螺旋X线计算机断层扫描血管造影(CTA)。

(二)心脏超声显像,发现心室壁节段性运动障碍。

【诊断和鉴别诊断】一、诊断:根据症状、体征、含服硝酸甘油后缓解,结合年龄、冠心病危险因素、发作时心电图、冠脉造影结果等即可作出诊断。

二、鉴别诊断:应与心肌梗死、肋间神经痛、心脏神经官能症或消化系统疾病鉴别。

心血管内科疾病第一章冠心病第一节稳定型心绞痛【概述】稳定型心绞痛是在冠脉狭窄的基础上,由于心脏负荷的增加,冠脉血流量不能满足心肌代谢的需要,引起心肌急剧的、暂时的缺血与缺氧的临床综合征。

【临床表现】一、多数的情况下,劳力诱发的心绞痛常在同一“心率×收缩压”的水平上发生,以发作性胸痛为主要症状。

有以下特点:(一)部位:在胸骨后中下段或心前区,手掌大小,可放射到左肩、左臂内侧或颈部。

(二)性质:为压迫性、紧迫性或烧妁性的常伴有濒死的恐惧感。

(三)诱因:体力劳动、情绪激动、饱餐寒冷时均可诱发。

(四)持续时间:疼痛出现后即逐渐加重,3~5分钟内可消失。

(五)缓解方式:停止诱发症状的活动后即可缓解,或含服硝酸甘油后数分钟内缓解。

二、体征:平时一般无体征,发作时可有心率增快,血压升高,焦虑出汗,有时可有暂时性心尖区收缩期杂音等。

【辅助检查】一、心电图:是发现心肌缺血,诊断心绞痛最常用的方法。

(一)静息时心电图:多数是正常的,部分有陈旧性心肌梗死的改变或非特异ST-T波改变。

(二)发作时心电图:绝大多数出现暂时性ST段下移≥0.1mv,发作缓解后即恢复;部分出现发作时一过性T波倒置或原有倒置T波直立(假性正常化)。

(三)心电图负荷试验:运动中出现心绞痛或ST段水平型下移≥0.1mv并持续2分钟为阳性标准。

(四)动态心电图:出现患者活动和症状相对应的缺血性的ST-T改变的心电图有助于帮助诊断。

二、放射性核素心肌显像(ECT):静息时心肌缺血区在运动后可显示灌注缺损。

三、冠状动脉造影:可发现冠状动脉各分支血管狭窄性病变的程度和部位。

四、其他:(一)多排螺旋X线计算机断层扫描血管造影(CTA)。

(二)心脏超声显像,发现心室壁节段性运动障碍。

【诊断和鉴别诊断】一、诊断:根据症状、体征、含服硝酸甘油后缓解,结合年龄、冠心病危险因素、发作时心电图、冠脉造影结果等即可作出诊断。

二、鉴别诊断:应与心肌梗死、肋间神经痛、心脏神经官能症或消化系统疾病鉴别。

【治疗】一、发作时的治疗:发作时休息立即可缓解症状。

舌下含化硝酸甘油,数分钟可缓解症状。

可考虑应用镇静药物。

二、缓解期的治疗:可修改编辑(一)药物治疗为基础:1. 阿司匹林:75~150 mg/d;2. β受体阻滞剂:从小剂量开始,以心率不低于50次/分为宜;3. 调节血脂药物;4. ACEI类药物;5. 钙拮抗剂;6. 硝酸酯类药物。

(二)介入治疗:1. 经治疗后仍有症状,狭窄的血管供应中到大面积处于危险的存活心肌的患者;2. 心肌缺血客观证据明确,狭窄病变显著,病变血管供应中到大面积存活心肌者;3. 介入治疗后复发管腔再狭窄伴心绞痛者;4. 冠脉搭桥术后复发心绞痛者。

(三)外科治疗,病情复杂时可以选择CABG手术:1. 严重左主干或等同病变;2. 冠状动脉3支病变伴左心室射血分数<50%;3. 介入治疗失败仍有心绞痛或血流动力学异常。

第二节急性冠脉综合征【概述】急性冠脉综合征(ACS)是代表冠状动脉粥样硬化病变程度不同的一组疾病,即粥样斑块破裂、冠脉痉挛引起非闭塞性或闭塞性血栓形成导致严重心脏缺血事件,包括不稳定型心绞痛、非ST段抬高心肌梗死和ST段抬高急性心肌梗死。

【临床表现】一、不稳定型心绞痛:是介于稳定型心绞痛和急性心肌梗死之间的一组临床心绞痛综合征,冠脉血管内以斑块破裂、形成非闭塞性白色血栓病理改变为主。

(一)初发劳力型心绞痛:病程在2月内新发生的心绞痛。

(二)恶化劳力型心绞痛:病情突然加重,表现胸痛发生次数增加,持续时间长,诱发心绞痛的活动阈值明显减低,加重一级至少达CCSC分级Ⅲ级,硝酸甘油缓解效果差,病程在2月内。

(三)静息心绞痛:病程在1月内,心绞痛发生在休息或安静状态,发生时间相对较长,硝酸甘油效果差。

(四)梗死后心绞痛:指 AMI 发病24h后至1月内发生的心绞痛。

(五)变异型心绞痛:休息或一般活动时发生的心绞痛,发作时的心电图显示ST段暂时性抬高。

二、急性心肌梗死(一)反映从慢性稳定性心绞痛到ST段抬高的心肌梗死的一个连续病理过程,冠脉血管内斑块破裂、形成非闭塞性白色血栓则表现为非ST段抬高型心肌梗死(NSTEMI),或闭塞性红色血栓病理改变则表现为ST段抬高型心肌梗死(STEMI)。

(二)先兆:半数以上的病人有乏力、胸前不适前驱症状,以新发心绞痛或原有心绞痛加重为多见,部分病人症状不明显。

(三)疼痛:多有诱因,程度较重,持续时间较长,可达数小时或数天不缓解,硝酸甘油疗效差,伴有烦躁、大汗和恐惧感。

可修改编辑(四)全身症状:可有发热、心动过速、血压升高、白细胞增加等【辅助检查】一、心电图(一)不稳定型心绞痛:患者绝大多数出现发作时暂时性ST段下移≥0.1mv,发作缓解后即恢复;部分出现发作时一过性 T 波倒置或原有倒置 T 波直立(假性正常化)。

(二)非ST段抬高心肌梗死:发作后ST段下移或T波倒置持续数小时或数天以上,并伴有ST-T 逐渐恢复的动态改变,无Q波的形成。

(三)ST 段抬高心肌梗死:发作后ST段抬高弓背向上,或胸前导联 R 波递增不良或消失,出现病理性Q波,持续数小时或数天后逐渐ST段回落并T波倒置呈“冠状 T波”。

部分病人发作后出现新发生的左束支阻滞或预激综合征图形。

二、心肌标记物(一)肌红蛋白:发病后 1~4 小时即可升高达高峰,但特异性较低。

(二)肌酸激酶(CK)和肌酸激酶同功酶(CK-MB):CK在AMI发生后4~8小时内超过正常范围,CK-MB可在发病4小时内升高,在 2~3天内恢复正常,有较高特异性和敏感性。

(三)心脏特异性肌钙蛋白 T(cTnT)和肌钙蛋白I(cTnI):发病3小时后即可升高, cTnI 可持续升高7~10天,而cTnT 则可持续升高达10~14 天,具有高度的特异性和敏感性。

三、心脏超声:显示梗死区域室壁变薄、节段性运动消失或矛盾运动、心脏大小及功能测定,尚可观察到心脏破裂、腱索或乳头肌断裂和室间隔穿孔等。

四、核素心肌显像(ECT)和正电子发射断层心肌显像(PET):可估计梗死面积、侧支循环血流量、受损心肌范围、心肌代谢和心肌活力等状况。

五、冠状动脉造影:可发现冠状动脉各分支血管狭窄性病变的程度和部位。

病变多为偏心性斑块,边缘不规整或有破溃,能否发现血栓形成取决于进行冠脉造影的时间;冠脉狭窄程度约半数为严重病变或多支病变,约10%的患者为正常结果。

【诊断和鉴别诊断】一、诊断(一)有缺血性胸痛的发作;(二)心电图表现为 ST段抬高或下移及 T波倒置动态变化;(三)同时伴有心肌标记物升高和降低。

二、鉴别诊断(一)急性心包炎;(二)急性肺栓塞;(三)急腹症;(四)急性主动脉夹层。

【治疗】一、监护和一般治疗(一)疑为急性冠脉综合征的病人均应收入监护室,立即作12~18 导联心电图和心肌标记物、嚼服阿司匹林 162~300mg,建立静脉通道,并监测血压、心率、心律和心功能变化。

(二)休息:急性期卧床休息1周。

(三)吸氧:最初几日间断或持续吸氧。

(四)护理:不宜饱餐,保持大便通畅,逐渐床上四肢活动过度到床边活动,病情稳定后适当室内、室外活动。

可修改编辑(五)解除疼痛:1. 硝酸甘油 0.3~0.6mg,疼痛不缓解且血压稳定者静脉硝酸甘油 10~20μg/min 持续滴注或微泵注射;2. 吗啡 3~5mg缓慢 iv,5~10分钟可重复应用,总量不超过 10~15mg,也可选择皮下注射3~5mg/次。

二、不稳定型心绞痛和非ST段抬高心肌梗死(一)危险分层:根据患者症状、体征、心电图及血流动力学指标进行危险分层:1. 低危组:无合并症、血流动力学稳定、不伴有反复缺血发作者;2. 中危组:伴持续胸痛或反复发作心绞痛者;3. 高危组:并发心源性休克、急性肺水肿和持续性低血压等。

(二)抗血栓治疗:1. 阿司匹林:一旦确诊立即首次阿司匹林 300mg顿服,后每天100mg 维持治疗;介入治疗前2~3天必须开始使用300mg/d,持续用至介入支架置入后改为 100mg/d长期服用;2. 氯吡格雷:对于阿司匹林过敏者可给予氯吡格雷首剂300mg,后改为 75mg/d维持治疗。

拟行支架置入者,均应术前至少6小时在阿司匹林的基础上加用氯吡格雷,首剂 300mg,如术前使用则应首剂600mg,后改为75mg/d维持治疗至少12个月,但要经常检查血常规,一旦出现白细胞或血小板减少应立即减量或停药;3. 血小板 GPⅡb/Ⅲa 受体拮抗剂:对持续性缺血或有其他高危特征的病人准备行介入治疗或介入治疗术中发生慢血流或无再流现象者,应考虑使用替罗非班(tirofiban)0.4ug/kg/min,iv.drip30min,随后0.1ug/kg/min,iv.drip,2~5天;同时低分子肝素皮下注射q12h,3~5天。

4. 抗凝血酶治疗:(1) 对中高危未用肝素治疗的患者可静脉普通肝素 5000U,再以 1000U/h 静滴24~48h 后,3~5天。

调整肝素剂量,使APTT控制在正常水平的1.5~2倍。

(2) 低分子肝素有更多的优势,急性期也可首选低分子肝素皮下注射 3~5 天。

(3) 介入术中一般开始给予固定剂量的肝素 6000~8000IU,手术每延长1小时应补加肝素2000IU,保持ACT≥300s。

介入术后继续低分子肝素皮下注射q12h,3~5 天。

(二)介入治疗:1. 低危险度的患者可病情稳定 48 小时后可择期行冠状动脉造影和介入治疗。

2. 中、高危患者、心绞痛反复发作、药物效果不佳、或伴有血流动力学异常者应考虑紧急介入性治疗或 CABG 手术,合并心源性休克应先插入 IABP,血压稳定即行介入治疗。

三、ST段抬高心肌梗死(一)溶栓治疗:1. 溶栓适应症:(1) 持续胸痛≥半小时,含硝酸甘油不缓解;(2) 相邻两个或更多导联 ST段抬高在肢体导联>0.1Mv、胸导>0.2mV ;(3) 发病≤6 小时;(4) 若发病后 6~12 小时,心电图 ST 段抬高明显伴有或不伴有严重胸痛者仍可溶栓;(5) 年龄<75 岁。

2. 溶栓禁忌症:(1) 两周内有活动性出血(胃肠溃疡病、咯血?)近期内脏手术和不能压迫的血管穿刺史、有创性心肺复苏和外伤史。

可修改编辑(2) 溶栓前经治疗的血压仍≥180/110mmHg。

(3)高度怀疑主动脉夹层者。

(4) 既往发生过出血性脑卒中,1 年内发生过缺血性脑卒中或脑血管事件。

(5) 有出血性视网膜病史。

(6) 各种血液病、出血性疾病或出血倾向者。

(7) 严重的肝肾功能障碍或恶性肿瘤。

3. 溶栓步骤:(1) 即刻口服水溶性的阿司匹林 0.3g,3~5 日后改为 100mg长期服用。

(2) 溶栓前查血常规、血小板计数、出凝血时间、心肌标记物和18导联心电图。