植酸酶的来源与应用1

- 格式:rtf

- 大小:44.26 KB

- 文档页数:4

饲用酶制剂植酸酶浙江省饲料监察所(310004) 屈 健 植酸酶是一种新型饲用酶制剂,它能降解饲料中植酸及其盐,从而提高动物对磷的利用率,减少磷对环境的污染。

本文就植酸酶的来源、作用机理、酶活性的影响因素、在畜禽饲养中的应用及其研究方向作一阐述。

1 植酸酶的来源动物饲用酶多是由微生物发酵或从植物中提取生产。

目前生产的植酸酶主要有两种:一是从植物组织中如A sp ergillu s、F iccum、麦麸中提取;二是利用生物遗传工程技术应用微生物繁殖的生物制剂,后者的活性比前者高约20%。

2 植酸酶的作用机理植酸酶能降解饲料中的植酸及其盐,提高畜禽对植酸磷的消化利用。

畜禽日粮主要由玉米、稻谷、大豆饼粕、花生饼粕、麸皮等植物性饲料组成。

在这些饲料中50%~75%磷以植酸(p hytate)或植酸盐(p hytin)形式存在,反刍动物体内的微生物能分解植酸,利用植酸结合的部分磷。

单胃动物不能分泌植酸酶,造成饲料磷的利用率只有1 3甚至更低,而且饲料中的植酸往往与二价矿物离子如Ca2+、M g2+、Cu2+、Zn2+、M n2+等形成稳定的络合物,也影响了饲料中这些矿物元素的吸收,因此,植酸一般被认为是饲料中影响畜禽生产性能的抗营养成分。

添加到畜禽日粮中的外源性植酸酶在消化道中,水解饲料中的植酸或植酸盐,释放出磷酸根离子和被植酸螯合的大量锌、铜、钙、锰等矿物元素,使这些营养成分能被有效的吸收利用。

3 对植酸酶活性的影响因素311 温度植酸酶水解植酸或植酸盐释放出磷酸根离子的速度随着温度的升高而加快,但植酸酶是一种蛋白质,当温度升到70℃以上时,会引起变性使活动性降低,所以植酸酶的最适温度为40~50℃,而且植酸酶在某一温度下变性的程度,与在该温度持续时间的长短有关。

在一定的高温下,持续时间越长变性程度越大。

在饲料中添加植酸酶,应考虑饲料制粒过程中的高温对植酸酶活性的影响。

N ew-m an(1991)把生产的植酸酶在90℃环境条件下放置30m in,其活性保持率达到84%以上。

植酸酶的作用及应用郑扬云•植酸(肌醇六磷酸)具有强大的络合力,通常与钙、镁、锌、钾等矿物质元素结合,形成不溶性盐类。

植酸(盐)广泛存在于农作物及农副产品中,很多谷物、油料作物中的植酸含量高达1%一3%,其中钙、镁、锌、钾等元素以植酸盐的形式存在。

因此植酸是一种抗营养因子.大大降低了微量矿物质的营养有效性。

植酸的这种性质会导致人和动物钙、镁、锌、钾等元素的不平衡性。

因此必须在动物的饲料中掭加钙钾等以补充矿物质,这大大提高了饲料成本。

同时饲料中天然磷的含量约为40%一70%,且以植酸磷的形式存在,而猪、禽的饲料中大量的植酸磷因不能被利用而从粪便中排出,造成环境枵染(磷富集化污染)。

•植酸酶是催化植酸及其盐类水解为肌醇和磷酸的一类酶的总称。

将植酸酶添加到动物性饲料中释放植酸中的磷分。

不但能提高食物及饲料对磷的吸收利用率,还可降解植酸蛋白质络合物,减少植酸盐对傲量元素的螯合,提高动物对植物蛋白的利用率及其植物饲料的营养价值。

同时也减少动物排泄物中有机磷的含量,减少对大自然的污染。

一、植酸酶的作用机理•植酸酶能将肌醇六磷酸(植酸)分解成为肌醇和磷酸。

植酸酶将植酸分子上的磷酸基团逐个切下,形成中间产物IP5,IP4,IP3,IP,.终产物为肌醇和磷酸。

不同来源植酸酶作用机理有所不同。

微生物产生的3一植酸酶作用于植酸时,首先从植酸的第3碳位点开始水解酯键而释放出无机磷,然后再依次释放出其他碳位点的磷,最终酯解整个植酸分子,此酶需要2价镁离子(Mg2+)参与催化过程。

来源于植物的6-植酸酶,它首先在植酸的第6碳位点开始催化而释放出无机磷。

1g植酸完全分解理论上可释放出无机磷281.6mg。

植酸酶只能将植酸分解为肌醇磷酸酯,不能彻底分解成肌醇和磷酸,要彻底分解肌醇磷酸酯,需酸性磷酸酶的帮助,酸性磷酸酶可以将单磷酸酯、二磷酸酯彻底分解成肌醇和磷酸。

大多数微生物来源的植酸酶的作用机理如下。

•植酸→1,2,4,5-,6-五磷酸肌醇+D-1,2,3,4,5-五磷酸肌醇→1,,2,5,6-四磷酸肌醇→1,2,5-三磷酸肌醇或1,2,6-三磷酸肌醇→1,2-二磷酸肌醇→2-磷酸肌醇。

植酸酶的运用与作用

自然界的植酸酶来源有3种:动物肠道细胞、植物的种子和组织、微生物,其中微生物是植酸酶的主要来源。

目前分离出的植酸酶主要有两种3-植酸酶和6-植酸酶前者最先水解的是肌醇3号碳原子位置的磷酸根,主要存在于动物和微生物中;后者最先水解的是6号碳原子的磷酸根,主要存在于植物组织。

1、植物来源

大多数的植物中都含有植酸酶,但植物种子中的植酸酶在干燥状态下没有活性,只有在种子吸水萌芽的过程中才被激活,水解植酸磷供植物生长。

另外,植物来源植酸酶易被过多的底物和产物抵制。

2、动物来源

动物来源的植酸酶存在于各种脊椎动物的红细胞和血浆中,也存在于哺乳动物小肠中。

反刍动物瘤胃微生物可产生大量的植酸酶,因而它能很好地利用植酸磷,而猪和家禽等单胃动物由于其肠道中植酸酶活性极其微弱,对植酸磷的利用率很低,需额外添加无机磷。

3、微生物来源

微生物来源的植酸酶为肌醇六磷酸3-磷酸水解酶,简称3-植酸酶,主要有霉菌、酵母菌和细菌产生,只所以微生物作为产酶基因库日益受到重视。

不同来源的植酸酶均能促进动物的生长和提高磷的消化利用率。

在玉米-豆粕型饲粮中添加微生物植酸酶可促进钙,磷消化利用,促进了骨骼生长,降低粪磷的排出量。

植酸酶作为单一酶制剂在饲料工业中的应用已经获得了良好的效果。

添加饲料中的植酸酶能有效的分解植酸,提高钙、磷的利用率,降低环境污染并消除植酸的抗营养作用,同时又改善了对蛋白质和矿物质等营养物质的利用率,给养殖业带来较大的经济效益。

0引言植酸化学名称是肌醇六磷酸酯,基本不能以游离状态存在。

植酸或植酸盐发现主要存于植物籽实中,是磷在植物中的主要储藏形式。

植酸一般与钙、镁、钾、钠、铁等离子结合成复合物,不溶于水,难以被单胃动物消化利用,直接排除体外,对环境形成较大污染,还影响机体对钙、锌、铁等矿物元素的吸收,并且还可螯合蛋白分子,严重降低了蛋白质的生物效价和利用率,属于一种广谱性的抗营养因子[1]。

大米、豆粕、麸皮、棉籽粕等饲料中所含2/3左右的磷以植酸磷形式储藏。

单胃动物消化道内难以分泌植酸酶,难以对植酸进行分解,所含磷也难以利用,与其结合的钙、镁、钾、钠、蛋白质与氨基酸等营养成分难以消化吸收,既浪费资源,又对环境形成污染[2]。

家禽养殖中急待解决饲料中植酸抗营养效果及粪污中磷含量对环境污染的问题。

植酸酶是一种磷酸单酯水解酶,属于酸性磷酸酶,可以水解植酸解放出无机磷。

国内外许多实验均证明,在饲料中拌入植酸酶,能够有效降解掉存于饲料中的植酸,改变无机磷形式,提升饲料中的植酸磷消化率,减少粪污中磷含量的排放,降低对环境的污染[3]。

同时也解除饲料中植酸的抗营养效果,所以饲料中加入植酸酶能够有效提高鸡对氨基酸、蛋白质等营养成分的消化利用率,还可以释放被植酸结合的各类矿物元素,进而促进鸡健康生长速率。

植酸酶作为一种绿色的饲料添加剂,不仅可以提高饲料的利用率,降低饲料原料成本,还能够减少对环境的污染[4]。

伴随着人们对环保意识的提高和养殖业的绿色发展,植酸酶的应用将会愈加广泛。

1植酸酶来源目前在植物、动物和微生物中均发现植酸酶的存在。

植酸酶最早于植物中发现。

许多植物中发现都含有植物源性植酸酶[5]。

当前已发现植酸酶于土豆、莴苣、大豆、菠菜、小麦、玉米、大麦、豌豆、蚕豆、黑麦、绿豆、白芥菜、萝卜、生莱和稻米等粮食植物或者籽实中存在,虽然植酸酶存于大多数植物的种子或花粉之中,但其酶活性却因为包淋斌(江西省抚州市广昌县畜牧兽医局,广昌344900)摘要:如何解决家禽养殖污染问题日益突显。

植酸酶及其生产应用植酸即肌醇六磷酸,作为磷酸的储存库,广泛存在于植物中。

植物组织中的磷主要是以肌醇六磷酸钠的形式存在,难以被单胃动物吸收。

而且,肌醇六磷酸分子可以螯合金属离子,其作用相当于抗营养因子,抑制了营养的吸收。

没有被充分的利用磷,通过动物排泄进入水体最终导致水体富营养化。

植酸酶是水解植酸及其盐类生成肌醇和磷酸的一类酶的总称,破坏了植酸对矿物元素强烈的亲和力。

因而,在动物饲料中添加微生物植酸酶正在逐渐被推广和应用,可以解决磷的利用问题。

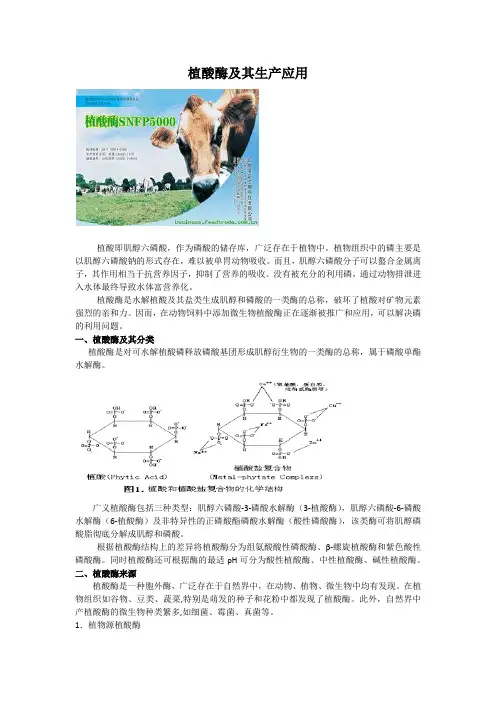

一、植酸酶及其分类植酸酶是对可水解植酸磷释放磷酸基团形成肌醇衍生物的一类酶的总称,属于磷酸单酯水解酶。

广义植酸酶包括三种类型:肌醇六磷酸-3-磷酸水解酶(3-植酸酶),肌醇六磷酸-6-磷酸水解酶(6-植酸酶)及非特异性的正磷酸酯磷酸水解酶(酸性磷酸酶),该类酶可将肌醇磷酸脂彻底分解成肌醇和磷酸。

根据植酸酶结构上的差异将植酸酶分为组氨酸酸性磷酸酶、β-螺旋植酸酶和紫色酸性磷酸酶。

同时植酸酶还可根据酶的最适pH可分为酸性植酸酶、中性植酸酶、碱性植酸酶。

二、植酸酶来源植酸酶是一种胞外酶,广泛存在于自然界中,在动物、植物、微生物中均有发现。

在植物组织如谷物、豆类、蔬菜,特别是萌发的种子和花粉中都发现了植酸酶。

此外,自然界中产植酸酶的微生物种类繁多,如细菌、霉菌、真菌等。

1.植物源植酸酶1907年,Suzuki等在米糠内首次发现具有植酸酶活性的磷酸酶。

到目前为止,已经从小麦、大豆、玉米、水稻分离纯化得到植酸酶。

研究表明,当温度在47~62℃时植物源植酸酶酶活较稳定,但当温度达到70℃以上,酶活几乎完全丧失。

而在饲料的加工过程中制粒温度高(80~90℃),显然植物源植酸酶不适合应用到饲料添加剂中。

2.动物源植酸酶动物源植酸酶主要存在于哺乳动物的小肠和脊椎动物的红细胞中,其活性一般较低。

研究表明,鼠、牛、鸡、人肠道黏膜中的植酸酶最适pH分别为7.0、8.2~8.4、7.5~7.8、7.4,且体内或体外条件对动物源植酸酶活性影响较大,可能和碱性磷酸酶是属于同种酶,但对该酶亚基结构了解甚少。

植酸酶在饲料中的应用及其研究进展植酸酶是一种新型的、可作为动物饲料添加剂的重要酶制剂。

它对提高饲料中磷利用率,提高动物的生产性能,以及减轻高磷粪便对环境水域的磷污染有重要意义。

本文综述了植酸酶在饲料中的应用现状及工业化生产方法,讨论了其进一步的研究发展方向。

植酸酶是一种水解酶,它能将植酸磷(六磷酸肌醇)降解为肌醇和无机磷酸。

此酶分两类:3-植酸酶和6-植酸酶。

植酸酶广泛存在于植物和微生物中。

磷在植物中的主要存在形式为植酸磷,由于植酸磷不能被单胃动物直接利用,从而造成磷源浪费和形成高磷粪便污染环境。

另外,植酸磷还是一种抗营养因子,它在动物胃肠道的消化吸收过程中会与多种金属离子如Zn2+、Ca2+、Cu2+、Fe2+等以及蛋白质螯合成不溶性复合物,降低了动物对这些营养物质的利用。

因此,开展饲用植酸酶的研究,对提高畜禽业生产效益及降低磷对环境的污染有重要意义。

1 植酸酶的来源及酶学性质早在1907年Suzuki等就在谷粮中发现了具有植酸酶活性的磷酸酶。

第一个纯化的植酸来源于麸皮,研究发现它虽具有植酸酶活性,但植酸并不是它特异性底物。

来源于植物的植酸酶均属于6-植酸酶,最适pH 范围在5.0~7.5,在单胃动物酸性的胃环境中不起作用。

60年代末植酸酶的研究转向最适pH为酸性、酶含量较高的微生物来源的植酸酶。

许多微生物都能产生植酸酶,尤其在曲霉属中。

1968年Shien等从68个土样中对2000个菌株进行考察发现,在所用的22株黑霉菌中有21株能产生植酸酶。

第一个被分离纯化的植酸酶来源于Aspergillus terreus NO.9A-1,它的最适pH为4.5,最适反应温度为70℃,此酶在pH1.2~9.0均能稳定维持活性。

从此以后,陆续从十几种微生物中分离得到植酸酶,其中来源于A.ficcum NR-RL3135(A.niger var.awamori)的植酸酶phyA具有较好的耐热性,在酸性的条件下有较高酶活性,被认为是目前最具应用前景的饲用植酸梅,其酶学性质的研究也较为深入。

植酸酶的研究一:植酸酶的概念植酸酶又称肌醇六磷酸水解酶,是一种能降解植酸及其盐类的酯酶,属于蛋白质,是磷酸单脂水解酶。

其具有特殊空间结构,能够依次分离植酸分子中的磷,将植酸(盐)降解为肌醇和无机磷,同时释放出与植酸(盐)结合的其他营养物质。

二:植酸酶的发现植酸酶广泛存在于动物、植物和微生物中,而植物、动物中的植酸酶含量低,所以人们对植酸酶的研究重点转向了酶含量较高的微生物。

目前市场所售植酸酶制剂绝大多数属于微生物植酸酶。

自然界中许多微生物(丝状真菌、酵母和细菌等)都能产生植酸酶,尤其是米曲霉和黑曲霉都能分泌具有高活力的植酸酶。

三:菌种选育以黑曲霉霉菌为例从中得到植酸酶:1.) 采样:可以从植株、果实中采样。

2). 产植酸酶菌株的分离筛选分离培养基(%):植酸钙0.1,葡萄糖3.0,硝酸铵0.5,硫酸镁0.05,硫酸锰0.005,硫酸亚铁0.005,氯化钾0.05分离样品稀释后涂平板,一定温度培养2—5天,产植酸梅的菌株水解植酸钙形成透明圈,以透明圈与菌落直径之比为粗筛的依据。

粗筛菌株发酵,测定发酵产物植酸酶的活性,保留活性高的菌株进一步研究。

3). 产酶菌株的诱变采用紫外线照射对分离菌株进行诱变,将诱变后的菌体做适当稀释后涂布于平板上,培养2—3d后,挑取单菌落接种到活化斜面上,用摇瓶进行初筛和复筛。

细胞破碎提取粗酶液,适当稀释后测酶活(植酸酶活性单位定义:37摄氏度,pH5.5的条件下,1分钟从底物释放1mol无机磷所需要的植酸酶量)。

4). 产酶条件优化(1)原料配比对产酶的影响麸皮和米糠为畜禽常用的饲料,具有来源广泛价廉等特点,同时还富含植酸盐,对植酸酶的产生有一定的诱导作用。

用不同比例麸皮和米糠混合物配制发酵培养基,接种后培养96h,测其酶活。

(2)起始pH值对产酶的影响选用不同起始pH值(4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0)发酵培养基,接种后培养96h,测其酶活。

植酸酶在猪饲料中的应用陈晓珍2009082507【摘要】植酸酶是一种新型的可作为动物饲料添加剂的重要酶制剂。

对提高饲料中磷的利用率,提高动物的生产性能有重要的意义。

它是一种水解酶,能降解饲料中的抗营养因子植酸并释放出无机磷及与植酸结合的蛋白质、微量元素等,特别是提高了饲料中植酸磷的利用率,减少磷的排放量,降低环境中磷的污染,并能消除植酸的抗营养作用,提高饲料各种营养组分的消化利用率。

本文综述了植酸酶在猪饲料中的有关应用。

【关键词】植酸酶猪饲料应用植酸是植物性饲料中普遍存在的一种抗营养因子,植酸磷大部分难以被猪和禽所利用而随粪便排出体外,污染环境。

约10%左右的植酸磷可被猪利用。

由于单胃动物的消化道内缺乏植酸酶,不能很好地利用植物中的植酸磷,只能以添加无机磷的形式来满足单胃动物的磷需要量。

植酸酶可使植酸磷降解成肌醇和磷酸,从而减少饲料中磷酸氢钙等无机磷的添加量,另外,研究结果还发现了植酸酶的潜在营养价值:能够提高饲料中蛋白质和能量的消化率。

植酸酶的应用在一定的程度上能缓解我国磷资源的匮乏、减少磷资源的浪费、降低磷排放所带来的污染。

植酸酶是近年来出现的一种新型酶制剂,可水解植酸释放出可利用磷,从而减少单胃动物饲料中无机磷的使用量,以减少动物粪便中的磷对环境的污染。

在饲料中添加一定量的植酸酶,能促进仔猪生长,提高日增重和饲料转化率,而且能显著提高饲料中粗蛋白、灰分、钙和磷的消化率。

以植酸酶在猪饲料中的应用为例,本文就植酸酶的来源、抗营养特性以及各种在猪饲料中的作用做简要的介绍。

1植酸酶的来源1.1植酸酶的分类自然界的植酸酶来源有3种:动物肠道细胞、植物的种子和组织、微生物,其中微生物是植酸酶的主要来源。

目前分离出的植酸酶主要有两种:3一植酸酶和6一植酸酶前者最先水解的是肌3号碳原子位置的磷酸根。

主要存在于动物和微生物中:后者最先水解的是6号碳原子的磷酸根。

主要存在于植物组织。

到目前为止,己经从动物、植物和微生物等中分离出多种植酸酶基因。

植物植酸酶及其在饲料中的应用前景植酸酶是催化植酸(肌醇六磷酸)及植酸盐水解成肌醇与磷酸(或磷酸盐)一类酶的总称,属磷酸单酯水解酶。

植酸酶的来源主要是植物和微生物。

各种脊椎动物的红细胞和血浆中、哺乳动物小肠中也存在植酸酶,但含量很少,对提高植物性饲料中磷的利用率无多大意义。

来源于微生物的植酸酶是肌醇六磷酸3—磷酸水解酶(E.C.3.1.3.8.),它可以在肌醇的1位和3位碳催化释放出磷,并最终使整个植酸水解(Gibso 和 Nullah,1990)。

来源于植物的植酸酶是肌醇六磷酸6—磷酸水解酶(E.C.3.3.3.26),它从肌醇的6位碳开始水解植酸(Nayni 和Markalds,1986)。

微生物植酸酶生产周期短,作用的pH范围较宽(2.5~6.0),因而对微生物植酸酶的研究很多。

而且在实际生产中已得到广泛应用。

植物植酸酶虽然在实际生产中发挥着重要的作用,但其进一步的开发利用却被忽略了。

研究和实践证明,如能适当地加工处理,植物也是植酸酶的一个重要来源,并且有助于提高植酸磷的利用率,消除植酸的抗营养作用。

1.植物植酸酶的分布许多作物籽实及其加工副产物中含有天然植酸酶,如小麦、玉米、大麦、黑麦、小黑麦、燕麦、水稻、豆类等籽实中植酸酶已被分离、鉴定。

不同作物、不同品种植酸酶的含量(活性)差异很大,而且在籽实中的分布也不同。

玉米、高粱、油菜籽中的植酸酶活性很低,而小麦、黑麦、小黑麦和一些蒸馏副产物如玉米蒸馏物均含有很高的植酸酶活性。

小麦、小黑麦和黑麦中植酸酶大部分在糠麸(籽实包皮)中。

Peers(1953)测定了小麦籽实不同部位的植酸酶活性,发现内胚层、子叶和糊粉层中的植酸酶活性占小麦籽实总活性的89%。

其余部分很少。

在种子休眠期,植酸盐和植酸酶是分开的,但在萌发或加工及动物消化时酶和植酸盐底物相互接触,使得植酸盐被分解。

2.植物植酸酶的酶学特性2.1 植物植酸酶的特征常数植物性植酸酶为6—植酸酶,最适温度为47~55℃,最适pH为4~6 ,pH为2时不可逆失活。

植酸酶的来源与应用

1 植酸酶的来源

1. 1 植物来源的植酸酶植酸酶最早是在植物中发现的,早期的研究都集中在植物和动物器官中。

尽管植酸酶存在于多种植物的种子和花粉中,其活性却因植物的种类不同而有很大差别, 如在豆类、谷类和油料作物中,植酸酶的活力一般都较低。

许多谷物饲料中含有一定数量的植酸酶,如小麦来源的植酸酶可以使含小麦日粮中的植酸磷降解,但它们的酶活性变异很大。

在机械制粒过程中小麦的植酸酶活性并未被破坏。

在含豆科籽实的日粮中,鸡可以产生利用植酸的适应性,肉鸡降解植酸磷的能力受日粮钙[3]和磷[4]水平的影响,但玉米、高粱和油籽饼中的植酸酶活性很低[5] 。

Viveros 等[6] 测定了24 种饲料的植酸酶活性,发现黑麦籽实的酶活性在所有谷物籽实中最高,其活性超过5 000 U/ kg ,黑小麦2 030 U/ kg ,小麦1 500 U/ kg ,而玉米胚、燕麦和高粱籽实几乎无植酸酶活性(小于100 U/ kg) 。

此外,来源于植物的植酸酶多属于62植酸酶, 最适pH 值在5. 0~7. 5 , 不适合在单胃动物的酸性胃中起作用, 而且植酸酶在植物中含量较低,因而从应用角度出发,自20 世纪60 年代末植酸酶的研究转向最适pH值为酸性、酶含量较高的微生物来源的植酸酶。

1. 2 动物来源的植酸酶动物植酸酶存在于哺乳动物的红血球和血浆原生质中。

比起植物和微生物植酸酶, 动物植酸酶方面的研究非常少,Patwardhan[7]首先证实小白鼠有从植酸磷释放磷的能力,从此,大量研究证实不同动物的小肠黏

膜具有植酸酶活性[8] 。

植酸酶活性存在于小肠黏膜的刷状缘,十二指肠的酶活性最高。

尽管在小鼠、鸡和牛的肠粘膜上植酸酶降解植酸盐的活性已得到证实,已测定了人体部分组织中植酸酶的活性,但仍不了解植酸酶在人胃和小肠中降解植酸盐的活性如何。

有学者认为哺乳动物小肠中的植酸酶与碱性磷酸酶相同,因为碱性磷酸酶确实有水解植酸磷的作用,而且两种酶有类似的亚细胞分布,它们对镁、锌的依赖性以及最适pH 值也类似,两种酶的活性都受日粮因素如维生素D 或低磷水平的修饰。

但是其他的一些证据又支持两种酶是不同的酶,如酶的底物依赖性不同,被苯丙氨酸和氟化钠的抑制特性不同。

还有一个值得探讨的问题就是动物来源的酶是否是动物体内的微生物产生的。

动物来源的植酸酶活性受动物的遗传特性和日粮营养因素的影响,如小白鼠的酶活性比兔的高[9] 。

小白鼠成年后的酶活性比幼鼠的低,相反,猪和鸡则随年龄的

增加,酶活性也增加[10] 。

以前认为,单胃动物如猪和家禽体内产生的植酸酶很少,因此饲粮中大多数植酸磷不能被消化,最终随排泄物排出体外。

但是,后来的研究发现,鸡采食不添加非植酸磷和动物性磷的低磷日粮时,肠道植酸酶活性比添加无机磷的对照组高3倍[11] ,故有人认为肠道酶活性的表达受调节机制控制,且对维持磷的营养状态十分重要[12] 。

但一般而言, 动物植酸酶含量较少且活性低,多胃动物有瘤胃微生物的植酸酶,可利用植酸盐,单胃动物则难以利用植酸盐。

1. 3 微生物来源的植酸酶1968 年Shien 等从68 个土样中对2 000 个菌株进行考察发现,在所得到的22 株黑曲霉中有21 株能产生植酸酶,确定第1 个被分离纯化的植酸酶来源于土曲霉。

从此以后,陆续从十几种微生物中分离得到植酸

酶,目前已知微生物植酸酶是32磷酸酶,属于组氨酸酸性磷酸酶,是一种糖基化蛋白,分子量约45~60 kD。

20 世纪90年代以来,随着生物技术和发酵工程的发展,采用DNA 重组技术使植酸酶的活性得到了大幅度提高,为植酸酶的进一步应用提供了基础。

微生物植酸酶活性最强的是真菌,特别是Aspergilli 属的真菌。

A ficuum(也称为A niger) 生产一种高活性的32植酸酶,它水解植酸磷的最终产物是肌醇212磷酸,对这种酶的研究也最彻底,已经弄清楚了该酶的生理生化特性、氮末端序列[13]及其蛋白质一级结构和活性位点,目前生产的商用植酸酶大多数是由A ficuum 生产的。

酵母也是一种可能生产植酸酶的菌种,从21 种酵母菌中筛选,发现部分具有植酸酶活性,即它们可以在植酸磷的钠盐作为唯一磷源的培养基中生长,其中Schuuznniomyces castellii 酶活性最高,由它产生的酶已被提纯并进行特性研究,这种酶具有较广泛的底物特异性,而植酸磷是它最偏爱的底物,而且它的适宜温度比其他微生物来源的植酸酶高。

细菌来源的植酸酶研究相对较少,但如Bacillus ,Subtius ,Klebsiella 等细菌也具有植酸酶活性,12 种乳酸菌中有4 种具有水解植酸磷的能力。

2 植酸酶应用现状

2. 1 植酸酶在饲料中的应用

2. 1. 1 能使饲料中植物有机磷得到有效利用。

在饲料中采用植酸酶替代无机磷的研究报道很多,龚利敏等[14] ,高峰等[15]都证实了在不同饲料中添加300~550 U/ kg 水平的植酸酶可使植酸磷的利用率提高,生产性能显著优于对照组;与磷代谢有关的指标如血清中磷的含量、胫骨磷的含量、灰分中磷的含量均明显高于不加植酸酶的对照组,并且胫骨抗剪切力强度及应激能力有明显提高。

2. 1. 2 减轻江河、水域等环境污染。

我国江河、水域污染极为严重,而造成污染的关键是水体中的氮和磷过量,每年从畜禽粪便中排出的磷就达250 万t 之多,是水体富营养化的罪魁祸首之一。

大量试验研究表明,日粮添加植酸酶可使粪中磷的排出量减少50 %左右,而通过外源磷的添加或提高饲料转化率的方法只能降低10 %磷的排泄,吴东[16]等采用AA肉雏鸡分5 个处理进行试验证明,在总磷、有效磷水平一致的情况下,随着日粮中植酸磷水平的递增,磷的排泄量递减。

如此,我国每年磷排放量可因此减少约180 万t , 将大大缓解水体的磷污染。

2. 1. 3 能提高动物生产性能。

周岩明等[17] ,姚茂忠等[18]均证明,在单胃动物和禽类日粮中添加植酸酶可明显提高动物生产性能。

边连全试验生长猪对普通玉米、豆粕、麦麸中磷的表观消化率分别为20. 14 %、31. 42 %、49. 83 %;DDGS(玉米干酒糟及其可溶物) 、玉米胚芽粕、米糠中磷的表观消化率分别为54. 64 %、26. 75 %、10. 85 %;小麦、稻谷、高粱中磷的表观消化率分别为50. 00 %、32. 42 %、16. 51 %;在添加500 FTU/ kg微生物植酸酶的条件下,小麦、稻谷、高粱中磷的表观消化率分别为77. 64 %、74. 26 %、64. 38 %,表观消化率分别提高了27. 64 %、41. 84 %、47. 87 %。

2. 1. 4 能提高钙、镁、锌、锰、铜和铁的生物利用率。

其中对钙、锌、锰、铜特别明显,并且促进了动物矿物质营养的平衡,特别是钙、磷平衡和铜平衡,进而导致动物组织结构的改善。

如:使肉仔鸡血清微量元素铁、铜和锌等的浓度提高;提高鸡的骨骼质量,其胫骨灰分含量、磷含量、胫骨折断力和骨密度有显著提高;鸡的掌骨末端肥大区减少,增生区增加,软骨组织增加,并可促进软骨和骨细胞有序化。

2. 1. 5 促进动物对蛋白质、氨基酸及碳水化合物的消化吸收。

有报道表明,添加植酸酶后,能使多种氨基酸消化率显著提高,这说明植酸和蛋白质键被植酸酶打开,并降低了植酸的水平,从而减轻了植酸对胃蛋白酶和胰蛋白酶等消化酶的影响。

2. 2 植酸酶在食品中的应用Sandberg[19]等研究食物中的植酸酶在消化道内降解植酸盐的作用,当在特定食谱中加入失去植酸酶活性的麦麸,平均有95 %的植酸不被降解,而加入没有经过处理的麦麸时,仅有40 %的植酸不被降解。

各项消化生理参数如:pH 值、食物颗粒大小、胃肠液的分泌等与人体类似进行试验,在往菜籽粉中加入植酸酶,渗析液中游离磷的含量增加了37 %[20] 。

Sandberg[21] 等模仿条件研究了植酸酶对铁利用率的影响,证明植酸酶的降解可提高铁的利用率。

植酸对锌的利用率影响很大,锌在小肠前端与植酸形成不溶性鳌合物,降低了

锌的利用率。

对人来说,脱植酸处理的大豆分离蛋白可以使进入到红细胞中铁的含量增加1倍,锰含量吸收增加2. 3 倍[22] 。

由于豆类食品中的植酸和蛋白质相互作用,从而降低豆类食品中蛋白质的利用率。

大豆中含植酸1. 0~2. 3 g ,使用黑曲霉产生的处理植酸时,在温度37℃,处理1 h 可降解50 %,处理24 h 可降解85 %。

Know 等往面团中添加植酸酶,结果植酸几乎完全被降解,人的小肠中,植酸酶的活性极低,难以利用植酸盐,在面团中加入同位素铁,通过测定人血液红细胞中的铁含量来检测植酸酶对铁吸收的影响,发现在面团中加入黑曲霉植酸酶,铁的吸收率从14. 3 %提高到26. 1 %[23] 。

植酸酶添加于食品和饲料中,可消除植酸所引起的抗营养作用,提高机体对蛋白质及多种微量元素的利用率,降低磷含量,从而减少环境中磷污染,有利于保护生态环境。

植酸酶特异性水解植酸的作用,有着广泛的应用价值。

植酸酶在猪、家禽和鱼饲料方面已有广泛地应用研究,相比之下,有关植酸酶在食品中的应用,只有为数不多的研究或报道。

在国内,植酸酶主要用作饲料添加剂, 而国外己开始试用食品级植酸酶处理粮食,同时也开展了用植酸酶制备医药的研究。