重庆市1997年到2012年城镇化率

- 格式:xls

- 大小:8.00 KB

- 文档页数:1

直辖十年重庆市城镇化快速发展在党中央、国务院的亲切关怀下,在市委、市府的领导和全市人民的共同努下,经过10年的拼搏和发展,全市社会面貌发生了显著变化,人均GDP突破了万元大关,产业结构发生了明显的变化,人民生活水平得到了显著的提高,城乡一体化进程加快,城镇化得到了较快的发展,为尽早实现城乡统筹发展的直辖市奠定了基础。

一、直辖以来重庆市城镇化率的变化特点(一)起点低,增长速度快重庆市是个农业大市,山高路陡,地区间的发展不平衡。

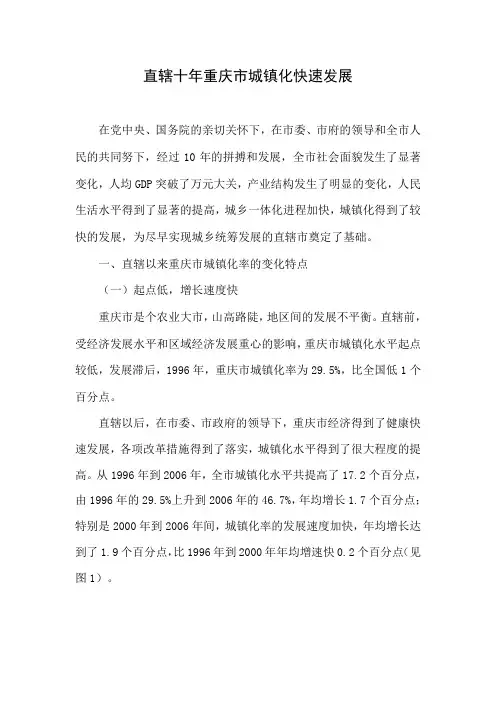

直辖前,受经济发展水平和区域经济发展重心的影响,重庆市城镇化水平起点较低,发展滞后,1996年,重庆市城镇化率为29.5%,比全国低1个百分点。

直辖以后,在市委、市政府的领导下,重庆市经济得到了健康快速发展,各项改革措施得到了落实,城镇化水平得到了很大程度的提高。

从1996年到2006年,全市城镇化水平共提高了17.2个百分点,由1996年的29.5%上升到2006年的46.7%,年均增长1.7个百分点;特别是2000年到2006年间,城镇化率的发展速度加快,年均增长达到了1.9个百分点,比1996年到2000年年均增速快0.2个百分点(见图1)。

城镇化水平的快速提高,一方面得益于重庆直辖后的定位,即要把重庆建设成为了长江上游的中心城市,并且抓住了西部大开发的机遇,解放思想,大力发展经济,全市及各区县的经济得了显著提高;小城镇建设的速度不断加快,城镇建设规模、范围和城镇地域不断扩大,使全市城镇化率不断提高。

另一方面,人口流动速度、流动频率加快,2006年全市外出半年以上的人口达到了680.61万人,其中流向城镇的人口达到了90%以上,乡村人口向城镇的转移速度的加快,也使城镇人口增加,城镇化水平提高。

(二)地区间发展不平衡由于重庆市是属于大城市带大农村的格局,因此全市城区与偏远山区,主城、渝西和库区之间城镇化水平差距较大。

1、区县间差距较大2006年全市城镇化率为46.7%,其中最高的是渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区六区,城镇化率达到了100%,最低是酉阳县和巫溪县,城镇化率仅为17.2%,两者差距悬殊(见表1)。

2012年重庆市国民经济和社会发展统计公报重庆市统计局国家统计局重庆调查总队2013年3月18日2012年,全市人民在市委、市政府的坚强领导下,坚决贯彻中央决策部署,坚持以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,按照稳中求进的工作总基调,围绕“科学发展、富民兴渝”的总任务, 深入实施“一统三化两转变”战略[1], 着力深化改革开放, 着力保障和改善民生, 全市呈现经济稳中有进和社会协调发展的良好态势,为在西部率先全面建成小康社会奠定了良好基础。

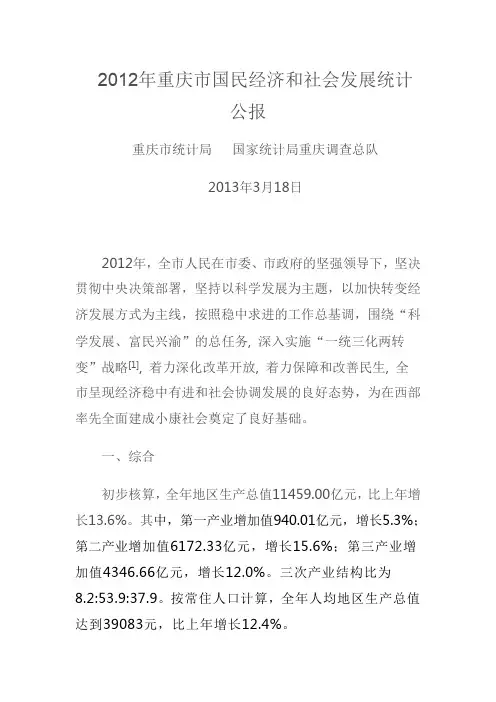

一、综合初步核算,全年地区生产总值11459.00亿元,比上年增长13.6%。

其中,第一产业增加值940.01亿元,增长5.3%;第二产业增加值6172.33亿元,增长15.6%;第三产业增加值4346.66亿元,增长12.0%。

三次产业结构比为8.2:53.9:37.9。

按常住人口计算,全年人均地区生产总值达到39083元,比上年增长12.4%。

图12008-2012年地区生产总值及其增长速度单位:亿元、%“一小时经济圈”[2]完成地区生产总值8864.78亿元,比上年增长13.4%,占全市生产总值的77.4%;“渝东北翼”完成1960.96亿元,增长14.5%,占全市的17.1%;“渝东南翼”完成633.26亿元,增长13.2%,占全市的5.5%。

“圈翼”人均GDP之比由上年2.16:1缩小到2.09:1。

城乡居民收入比由上年3.12:1缩小到3.11:1。

城市居民消费价格[3]比上年上涨2.6%,其中食品价格上涨4.7%。

工业生产者出厂价格[4]比上年下降0.1%。

工业生产者购进价格[5]比上年下降0.5%。

固定资产投资价格[6]比上年上涨1.8%。

农产品生产者价格[7]比上年上涨4.6%。

图2 2008-2012年居民消费价格涨跌幅度单位:%表12012年居民消费价格比上年涨跌幅度指标比上年增长%居民消费价格食品烟酒衣着家庭设备用品及维修服务医疗保健及个人用品交通和通信娱乐教育文化用品及服务居住2.6 4.7 7.1 2.20.91.9 -1.7 0.92.5城镇新增就业人员65.45万人,比上年增长19.0%。

重庆市建国以来人口发展状态及特点自建国以来,重庆市的人口数量一直处于不断变化发展之中。

在建国初期,重庆市的人口总数也不算低,及至后来对人口数量影响比较大的重大事件,比如改革开放、重庆市直辖和一直以来的计划生育政策等,致使其人口在这期间变动比较大。

就总体而言,重庆市的人口总数处于总体不断上升的趋势。

建国初期,重庆市人口170万,六个城区。

可以说重庆市的人口基数是比较大的。

改革开放30年是对重庆发展影响较大的事件,期间重庆人口增长势头减缓,人口素质全面提升,城镇化进程快速发展,人口形势不断向好,为构建和谐社会和全面建设小康社会创造了良好的人口环境。

下面我们来看一下重庆市改革开放30年以来人口各个方面的变化和特点。

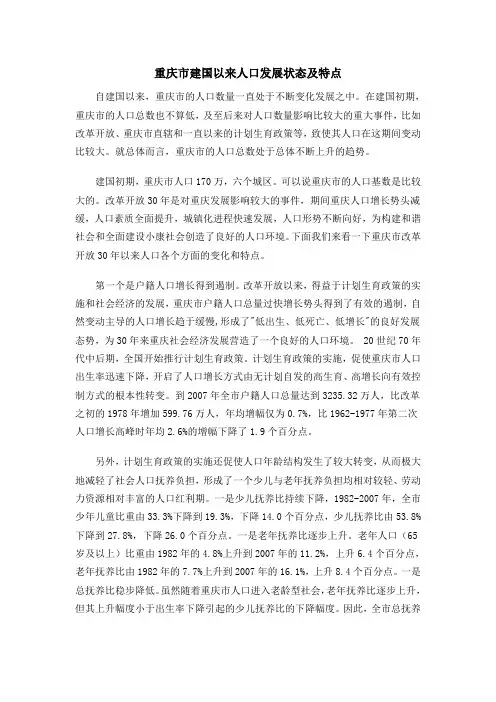

第一个是户籍人口增长得到遏制。

改革开放以来,得益于计划生育政策的实施和社会经济的发展,重庆市户籍人口总量过快增长势头得到了有效的遏制,自然变动主导的人口增长趋于缓慢,形成了"低出生、低死亡、低增长"的良好发展态势,为30年来重庆社会经济发展营造了一个良好的人口环境。

20世纪70年代中后期,全国开始推行计划生育政策。

计划生育政策的实施,促使重庆市人口出生率迅速下降,开启了人口增长方式由无计划自发的高生育、高增长向有效控制方式的根本性转变。

到2007年全市户籍人口总量达到3235.32万人,比改革之初的1978年增加599.76万人,年均增幅仅为0.7%,比1962-1977年第二次人口增长高峰时年均2.6%的增幅下降了1.9个百分点。

另外,计划生育政策的实施还促使人口年龄结构发生了较大转变,从而极大地减轻了社会人口抚养负担,形成了一个少儿与老年抚养负担均相对较轻、劳动力资源相对丰富的人口红利期。

一是少儿抚养比持续下降,1982-2007年,全市少年儿童比重由33.3%下降到19.3%,下降14.0个百分点,少儿抚养比由53.8%下降到27.8%,下降26.0个百分点。

一是老年抚养比逐步上升。

重庆人口城镇化率统计年鉴重庆人口城镇化率统计年鉴【撰写目的】:此文档旨在提供关于重庆人口城镇化率的详细统计数据和分析,以及相关的法律名词及注释,为、学术界和公众提供全面的参考资料。

【撰写背景】:随着经济和社会的发展,人口城镇化已成为重庆的重要指标之一。

本文档旨在全面呈现重庆人口城镇化的现状、变化趋势以及影响因素,为相关部门的决策提供科学依据。

【注: 本文档所涉及的数据来源于重庆市统计局的相关报告和统计数据。

】【人口城镇化的定义】:人口城镇化是指农村人口向城市转移、城市化进程加速,并伴随着农村人口就业、生活方式、消费习惯、生活水平等方面的变化。

城镇化率是衡量一个地区城镇化程度的指标,通常以城市人口占总人口比例来计算。

【目录】1. 人口城镇化的背景介绍1.1 重庆市概况1.2 城镇化在重庆的发展意义2. 重庆人口城镇化的历史演变2.1 我国人口城镇化的发展历程 2.2 重庆人口城镇化的演变过程2.3 重庆人口城镇化率的变化趋势3. 重庆人口城镇化的数据统计3.1 重庆市总人口数量3.2 重庆市城镇人口数量3.3 重庆市农村人口数量3.4 重庆市人口城镇化率4. 影响重庆人口城镇化的因素4.1 经济因素4.2 政策因素4.3 社会因素4.4 地理因素5. 重庆人口城镇化的问题与挑战5.1 就业问题5.2 社会保障问题5.3 城市规划与发展问题5.4 环境污染问题6. 重庆人口城镇化的政策措施6.1 鼓励农民工返乡创业6.2 加强农村基础设施建设6.3 提高农村居民收入水平6.4 加强城市规划和管理附件:附件一:重庆人口城镇化率统计表(详细数据)附件二:相关法律文件及政策法规注释:1. 人口城镇化:也称农民工市民化,指农民工从农村向城市转移,成为城市市民的过程。

2. 城镇化率:指城市人口在总人口中所占的比例,是衡量城市化程度的重要指标。

3. 农民工:指农村劳动力外出经商、打工和就业的人员。

4. 政策因素:指国家、地方相关政策对人口城镇化的引导和促进作用。

直辖十年重庆市城镇化快速发展在党中央、国务院的亲切关怀下,在市委、市府的领导和全市人民的共同努下,经过10年的拼搏和发展,全市社会面貌发生了显著变化,人均GDP突破了万元大关,产业结构发生了明显的变化,人民生活水平得到了显著的提高,城乡一体化进程加快,城镇化得到了较快的发展,为尽早实现城乡统筹发展的直辖市奠定了基础。

一、直辖以来重庆市城镇化率的变化特点(一)起点低,增长速度快重庆市是个农业大市,山高路陡,地区间的发展不平衡。

直辖前,受经济发展水平和区域经济发展重心的影响,重庆市城镇化水平起点较低,发展滞后,1996年,重庆市城镇化率为29.5%,比全国低1个百分点。

直辖以后,在市委、市政府的领导下,重庆市经济得到了健康快速发展,各项改革措施得到了落实,城镇化水平得到了很大程度的提高。

从1996年到2006年,全市城镇化水平共提高了17.2个百分点,由1996年的29.5%上升到2006年的46.7%,年均增长1.7个百分点;特别是2000年到2006年间,城镇化率的发展速度加快,年均增长达到了1.9个百分点,比1996年到2000年年均增速快0.2个百分点(见图1)。

城镇化水平的快速提高,一方面得益于重庆直辖后的定位,即要把重庆建设成为了长江上游的中心城市,并且抓住了西部大开发的机遇,解放思想,大力发展经济,全市及各区县的经济得了显著提高;小城镇建设的速度不断加快,城镇建设规模、范围和城镇地域不断扩大,使全市城镇化率不断提高。

另一方面,人口流动速度、流动频率加快,2006年全市外出半年以上的人口达到了680.61万人,其中流向城镇的人口达到了90%以上,乡村人口向城镇的转移速度的加快,也使城镇人口增加,城镇化水平提高。

(二)地区间发展不平衡由于重庆市是属于大城市带大农村的格局,因此全市城区与偏远山区,主城、渝西和库区之间城镇化水平差距较大。

1、区县间差距较大2006年全市城镇化率为46.7%,其中最高的是渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区六区,城镇化率达到了100%,最低是酉阳县和巫溪县,城镇化率仅为17.2%,两者差距悬殊(见表1)。

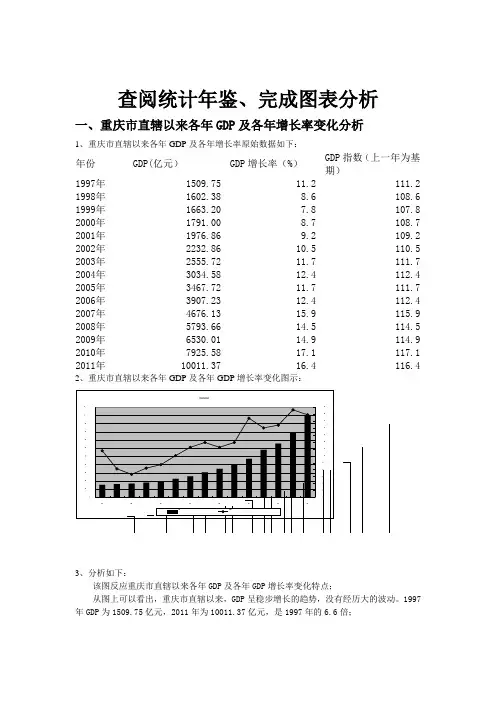

查阅统计年鉴、完成图表分析一、重庆市直辖以来各年GDP及各年增长率变化分析1、重庆市直辖以来各年GDP及各年增长率原始数据如下:GDP指数(上一年为基年份GDP(亿元)GDP增长率(%)期)1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2、重庆市直辖以来各年GDP及各年GDP增长率变化图示:3、分析如下:该图反应重庆市直辖以来各年GDP及各年GDP增长率变化特点;从图上可以看出,重庆市直辖以来,GDP呈稳步增长的趋势,没有经历大的波动。

1997年GDP为亿元,2011年为亿元,是1997年的倍;而GDP增长率的变化则呈现先下降后总体上升的趋势,且一直保持正值,直辖以来,重庆市GDP保持年均%高速增长。

由于受亚洲金融危机的影响,1997—1999年重庆市GDP增长率呈下降趋势,至1999年达到最低值%;之后经济发展进入高速发展的良性轨道,GDP呈上升趋势,2007年达到了一个小的高峰%,但是由于2008年次贷危机的影响GDP出现下滑,2009年经济开始复苏,并且在2010年达到峰值%,是1999年的倍。

二、重庆市直辖以来三次产业变动情况1、1997—2011年重庆市三次产业产值占生产总值比重数据如下:本市生产总值第一产业(%)第二产业(%)第三产业(%) 1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年表12、1997—2011年重庆市各产业产值占生产总值比重变动情况示意图:图13、1997—2011年重庆市三次产业结构饼状图:图2 4、1997—2011年重庆市三次产业产值数据如下:表25、1997—2011年重庆市三次产业产值变动情况:图36、分析如下:表1、图1和图2反应重庆市1997—2011年三次产业产值占生产总值比重变化的情况;由图表可以看出第一产业在国民经济中的地位逐年下降,1997年到2011年下降了个百分点;第二产业所占比重呈缓慢增加趋势;第三产业呈先增加后减少的趋势,在1997—2006年呈增加趋势,由1997年的%到2006年的%,提高了个百分点。

查阅统计年鉴、完成图表分析一、重庆市直辖以来各年GDP及各年增长率变化分析1、重庆市直辖以来各年GDP及各年增长率原始数据如下:年份GDP(亿元)GDP增长率(%)GDP指数(上一年为基期)1997年1509.75 11.2 111.2 1998年1602.38 8.6 108.6 1999年1663.20 7.8 107.8 2000年1791.00 8.7 108.7 2001年1976.86 9.2 109.2 2002年2232.86 10.5 110.5 2003年2555.72 11.7 111.7 2004年3034.58 12.4 112.4 2005年3467.72 11.7 111.7 2006年3907.23 12.4 112.4 2007年4676.13 15.9 115.9 2008年5793.66 14.5 114.5 2009年6530.01 14.9 114.9 2010年7925.58 17.1 117.1 2011年10011.37 16.4 116.4 2、重庆市直辖以来各年GDP及各年GDP增长率变化图示:3、分析如下:该图反应重庆市直辖以来各年GDP及各年GDP增长率变化特点;从图上可以看出,重庆市直辖以来,GDP呈稳步增长的趋势,没有经历大的波动。

1997年GDP为1509.75亿元,2011年为10011.37亿元,是1997年的6.6倍;而GDP增长率的变化则呈现先下降后总体上升的趋势,且一直保持正值,直辖以来,重庆市GDP保持年均12.2%高速增长。

由于受亚洲金融危机的影响,1997—1999年重庆市GDP 增长率呈下降趋势,至1999年达到最低值7.6%;之后经济发展进入高速发展的良性轨道,GDP呈上升趋势,2007年达到了一个小的高峰15.9%,但是由于2008年次贷危机的影响GDP 出现下滑,2009年经济开始复苏,并且在2010年达到峰值17.1%,是1999年的2.25倍。

《形势与政策》题目及答案完整版1. 重庆市的简称是:渝。

2. 重庆市于( )年提出来的:19973. “五个重庆”是( )年提出来的:2008年4. “五个重庆”指的是“宜居重庆. 畅通重庆. 森林重庆. 平安重庆. 健康重庆;5. 重庆市的市树是:黄葛树6. 夜景. 美女. 和( )是民间流传的重庆市的三张名片:火锅7. 重庆的党政官员从( )起全面开展“三进三同”活动:2009年3月8. 重庆市( )综合保税区于2010年2月26日正式挂牌成立:西永9. 关于4个直辖市的说法:重庆:工业直辖市10. 作为重庆市的战略决策,“五个重庆”切实为老百姓的利益出发:打黑除恶11. 除西永保税区外,以下:两路寸滩保税港区12. 我国首个内陆保税港区是( ):两路寸滩保税港区13. 重庆市的市花:B山茶花14. 以下哪项不属于薄熙来新政的范围:D大力发展市场经济15. 重庆的政党官员全面开展“三进三同”,其中以下哪项不属于“三进”的内容:D进发展较快的区县16. 以下哪项不属于重庆未来经济发展的三驾马车:D计划经济17. 重庆的政党官员全面开展“三进三同”,其中以下哪项不属于“三同”的内容:B同喝18. 2010年11月1日,我国第( )次全国人口普查正式开始登记:C六19. 重庆气候属中亚热湿润季风气候类型,以下( )特征符合重庆的气候特点:A 夏热冬暖,无霜期长20. 斯密是市场经济理论的元老,他在( ):B《国富论》21. 中央农村工作会议指出,推进新农村建设首要任务:建设现代农业22. 重庆:(西永微电园区)将形成年产5000万台笔记本电脑...23. 我国2011年9月通过了关于修改《个人所得税》,个税起征点为:350024. 当今威胁世界和平和阻碍发展的主要根源是:资本主义剥削制度25. 中国共产党坚持先进性和增强创造力的决定性因素是:解放思想. 实事求是. 与时俱进26. 实现区域协调发展的重要途径是:区域间互相促进. 优势互补的互动机制27. 我国时代精神的核心是:改革创新28. 我国社会主义制度的本质要求是:维护和实现社会的公平和正义29. 社会和谐的解基本条件是:社会公平正义30. 畅通重庆是“五个重庆”的重要组成部分,(2011)年轨道交通1,3号线相继运行....31. 我国社会价值导向的集中体现是:树立良好的社会风气32. 加快建设节约型社会的核心是:节约使用资源和提高资源利用效率33. 社会主义和谐社会的建设目标是:民主法治. 公平正义. 诚信友爱....34. 2010年6月29日,海协会会长陈云林与台湾海基会董事长江丙坤在:(重庆)举行两会领导人,签署了《海峡两岸经济合作框架协议》35. 党在国家政权中充分发挥民主,贯彻群主线路的最好实现形式是:人民代表大会制36. 在我国实现共同富裕的目标体现着:社会主义的本质要求37. 314部署就是指对:(重庆)的314部署38. 科学发展观的基本要求是:全面协调可持续发展39. 重庆模式于2010年曾在哪个重要期刊出现过:《亚洲期刊》40. 党的先进性在当代中国最重要最具体的体现是:以科学发展观统领全局,推动经济社会发展41. (长寿湖)属于重庆市的旅游景点42. 全国红色文化产业发展峰会2010年9月在:重庆举行43. 重庆市哪座大桥预计2011年年底通车:鱼洞长江大桥44. 社会公平正义的根本保证是:制度45. 2010年9月重庆市第三届运动会开幕,唱响:健康重庆46. 十七大指出,国家发展战略的核心,提高综合国力的关键是:提高自主创新能力,建设创新型国家47. 第41届世界博览会于2010年5月1日....上海世博会的主题是:城市,让生活更美好48. 重庆模式五大矛盾分别为城乡矛盾. 地区矛盾. (经济与社会矛盾). 人与自然矛盾. 内需与外需的矛盾49. 贯彻三个代表思想,关键在:坚持与时俱进50. (重庆)市从2011年1月28日开始向个人房产征收房产税51. 不属于建设社会主义新农村的要求:提高农民收入52. 2010年10月18日中共中央十七届五中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展》第:(十二)个五年规划的建议53. 《国家中长期教育改革和发展规划纲要》提出了“到2020年,基本实现教育现代化,基本形成学习型社会,进入( )行列”的战略目标:人力资源强国。

直辖十周年重庆人口发展变化直辖十年来,重庆经济持续发展,基础建设、城市规划等各方面都得到前所未有的优化,社会事业取得了新成就,人们的生产和生活方式有了显著的改善。

同时,重庆的人口发展也呈现出良好的发展态势。

直辖以来,全市常住人口规模稳定下降,下降速度呈逐步放慢的趋势;人口结构、城镇化进程、人口素质等方面都得到进一步的改善,人口形势不断向好,为我市实现可持续发展和全面建设小康社会创造了良好的人口环境,为和谐社会的发展作出了铺垫。

一、人口规模的变化(一)户籍人口规模1996年以来,全市户籍人口持续增长。

截止2006年底,全市户籍人口为3198.87万人,比1996年增长176.10万人,年均增幅0.6%。

从户籍人口规模看,我市的人口增长得到了较好控制,这是我市长期坚持计划生育政策的成果体现。

(二)常住人口规模直辖十年来,全市常住人口总量减少,但人口下降趋势逐渐减缓,经历了先降后升的过程。

2006年全市常住人口为2808万人,比1996年减少了67.30万人,十年来全市常住人口年均减少0.2%,同期全国和西部地区常住人口年均增长0.7%和0.4%。

从历年常住人口数据看,1996到2004年全市常住人口处于下降通道,但下降趋势逐年减缓,8年间全市常住人口下降了81.98万人,年均下降0.4%。

由于重庆市典型的二元经济结构和相对落后的经济状况,在市场经济全面推进的过程中,重庆市的人口大量外出,重庆成为了全国的净外出人口省份。

由此形成了全市常住人口规模持续下降的特点。

直辖后,我市社会经济快速发展,经济总量不断增大,投资迅速增长,经济结构进一步优化,城市的聚集力和辐射能力增强,开始创造更多的就业岗位,形成较好的就业环境,我市外出市外人口的增长速度随之减缓,市外外来人口不断增加,从而导致全市常住人口开始进入上升通道。

从2005年开始,全市常住人口首次出现了近十年来的小幅回升,2006年继续保持增长态势。

2005年和2006年全市常住人口分别增长0.2%和0.4%。

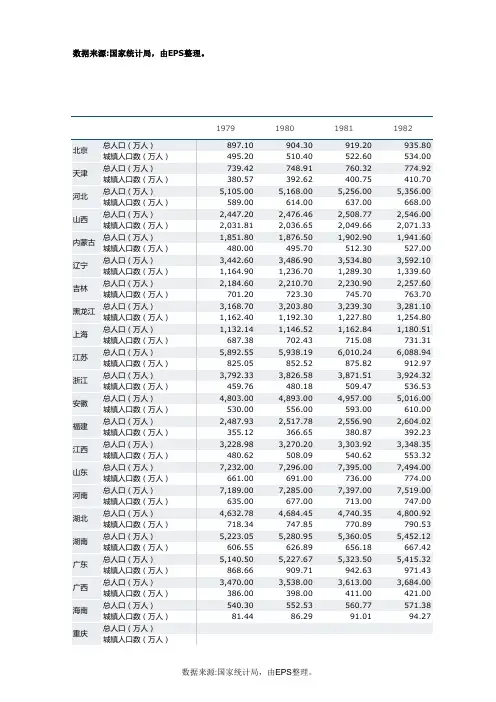

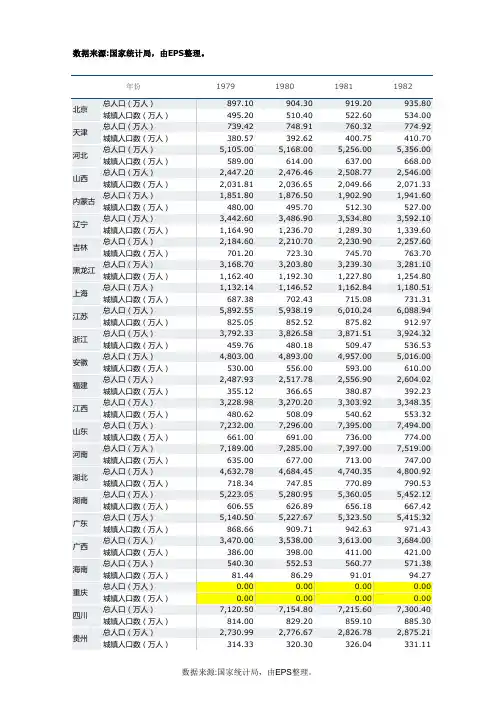

200020012002200320042005200620072008200920102011上海74.60%75.30%76.40%77.60%81.20%84.50%85.80%86.80%87.50%88.60%88.90%北京77.54%78.06%78.56%79.05%79.53%83.62%84.33%84.50%84.90%85.00%86.20%天津71.99%72.41%72.87%73.45%74.21%75.11%75.73%76.31%77.23%78.00%70.70%广东55.00%56.45%57.42%58.45%59.60%60.68%63.00%63.14%63.37%63.40%66.50%辽宁54.24%55.01%55.51%56.01%56.01%58.70%58.99%59.20%60.05%60.40%64.05%浙江48.67%50.90%51.90%52.99%54.00%56.02%56.50%57.20%57.60%57.90%62.30%黑龙江51.94%52.38%52.60%52.60%52.80%53.10%53.50%53.90%55.40%55.50%56.50%江苏41.49%42.60%44.70%46.77%48.18%50.11%51.90%53.20%54.30%55.60%61.90%内蒙古42.68%43.55%42.79%44.61%45.87%47.20%48.64%50.15%51.71%53.40%56.62%福建41.57%42.35%43.80%45.20%46.30%47.30%48.00%48.70%49.90%51.40%58.10%海南40.11%41.42%42.56%43.57%44.51%45.20%46.10%47.20%48.00%49.10%50.50%山东38.00%40.21%41.50%43.01%44.15%45.00%46.10%46.75%47.60%48.30%50.90%湖北40.47%41.04%41.70%42.90%43.68%43.20%43.80%44.30%45.20%46.00%51.83%吉林 43.50%43.79%44.46%44.96%45.17%45.19%45.11%45.10%45.19%53.30%53.40%山西 34.91%35.08%38.09%38.81%39.63%42.11%43.01%44.03%45.11%46.00%49.68%宁夏32.54%33.32%34.20%36.92%40.60%42.28%43.00%44.02%45.01%46.10%49.82%四川29.89%30.88%32.67%33.86%35.25%39.10%40.50%41.97%43.70%38.70%41.83%湖南29.75%30.80%32.00%33.50%35.50%37.00%38.71%40.45%42.15%43.20%45.10%陕西32.26%33.24%34.56%35.46%36.41%37.23%39.12%40.62%42.10%43.50%47.30%河北19.60%20.35%31.86%33.52%35.83%37.69%38.44%40.25%41.90%43.00%45.50%江西27.67%30.41%32.20%34.02%35.58%37.00%38.68%39.80%41.36%43.20%45.70%青海34.76%36.33%37.62%38.20%38.59%39.25%39.26%40.07%40.95%41.90%46.22%安徽28.00%29.30%30.70%32.00%33.50%35.50%37.10%38.70%40.50%42.10%44.80%新疆33.82%33.75%33.84%34.39%35.16%37.15%37.94%39.15%39.64%39.90%43.54%广西21.30%29.10%29.94%30.85%31.94%33.62%34.64%36.24%38.16%39.20%41.81%河南23.20%24.43%25.80%27.21%28.91%30.65%32.47%34.34%36.03%37.70%40.57%云南23.36%24.87%26.01%26.60%28.10%29.50%30.50%31.60%33.00%34.00%36.80%甘肃24.01%24.51%25.96%27.38%28.61%30.02%31.09%31.59%32.15%32.70%37.15%贵州23.87%23.96%24.29%24.77%26.28%26.87%27.46%28.24%29.11%29.90%34.96%无数据来自下图来自下表:/p/2000至2011年全国各省份城镇化率数据来源:2000年到2008年各省统计年鉴及中国60年统计资料汇编,重庆已经合并到四川,因为1999 2000统计口径调整及多个省区在2005年调整成常住人口,本数据结合城镇人口01、上海88.9%02、北京86.2%03、天津70.7%04、广东66.5%05、浙江62.3%06、辽宁62.1%07、江苏61.9%08、福建58.1%09、内蒙古56.6%10、黑龙江56.5%11、重庆55.2%12、吉林53.4%13、湖北51.8%14、山东50.9%15、山西50.9%16、海南50.5%17、宁夏49.8%18、陕西47.3%19、青海46.2%20、江西45.7%21、河北45.6%22、湖南45.1%23、安徽44.8%24、新疆43.5%25、四川41.8%26、广西41.8%27、河南40.6%28、甘肃37.2%29、云南36.8%30、贵州35.0%31、西藏26.0%2011年中国城镇化率51.27%化率51.27%。

2000-2011全国及各城镇化率2000-2011全国及各城镇化率1. 背景介绍在全球化的大环境下,中国的城镇化进程日益加快,城市人口不断增加。

城镇化是指人口从农村地区迁移到城市地区的过程,包括原居住在农村的人口逐渐流入城镇,逐渐形成新的城市社会结构和生活方式。

城镇化对于我国经济发展和社会进步具有重要意义。

2. 2000-2011全国城镇化率统计数据根据相关统计数据,以下是2000年至2011年的全国城镇化率变化情况:- 2000年城镇化率:36.22%- 2002年城镇化率:39.14%- 2004年城镇化率:41.80%- 2006年城镇化率:43.95%- 2008年城镇化率:46.60%- 2010年城镇化率:49.68%- 2011年城镇化率:51.27%从上述数据可以看出,我国城镇化率在2000年至2011年期间逐渐增加,城镇化进程不断加快。

3. 各城市的城镇化率统计数据除了全国整体城镇化率的数据外,我们还关注各个城市的城镇化率。

根据统计数据,以下是一些具有代表性的城市在2000年至2011年期间的城镇化率变化情况:3.1 北京市- 2000年城镇化率:73.35%- 2002年城镇化率:74.71%- 2004年城镇化率:76.95%- 2006年城镇化率:79.61%- 2008年城镇化率:82.13%- 2010年城镇化率:84.98%- 2011年城镇化率:86.42%3.2 上海市- 2000年城镇化率:75.04%- 2002年城镇化率:76.68%- 2004年城镇化率:78.97%- 2006年城镇化率:82.00%- 2008年城镇化率:84.74%- 2010年城镇化率:87.78%- 2011年城镇化率:89.66%3.3 广州市- 2000年城镇化率:62.97%- 2002年城镇化率:63.70%- 2004年城镇化率:65.28%- 2006年城镇化率:67.84%- 2008年城镇化率:70.53%- 2010年城镇化率:73.20%- 2011年城镇化率:74.62%从以上数据可以看出,北京、上海和广州等大城市的城镇化率都呈现明显的增长趋势,表明这些城市吸引了大量农村人口的流入。

200020012002200320042005200620072008200920102011上海74.60%75.30%76.40%77.60%81.20%84.50%85.80%86.80%87.50%88.60%88.90%北京77.54%78.06%78.56%79.05%79.53%83.62%84.33%84.50%84.90%85.00%86.20%天津71.99%72.41%72.87%73.45%74.21%75.11%75.73%76.31%77.23%78.00%70.70%广东55.00%56.45%57.42%58.45%59.60%60.68%63.00%63.14%63.37%63.40%66.50%辽宁54.24%55.01%55.51%56.01%56.01%58.70%58.99%59.20%60.05%60.40%64.05%浙江48.67%50.90%51.90%52.99%54.00%56.02%56.50%57.20%57.60%57.90%62.30%黑龙江51.94%52.38%52.60%52.60%52.80%53.10%53.50%53.90%55.40%55.50%56.50%江苏41.49%42.60%44.70%46.77%48.18%50.11%51.90%53.20%54.30%55.60%61.90%内蒙古42.68%43.55%42.79%44.61%45.87%47.20%48.64%50.15%51.71%53.40%56.62%福建41.57%42.35%43.80%45.20%46.30%47.30%48.00%48.70%49.90%51.40%58.10%海南40.11%41.42%42.56%43.57%44.51%45.20%46.10%47.20%48.00%49.10%50.50%山东38.00%40.21%41.50%43.01%44.15%45.00%46.10%46.75%47.60%48.30%50.90%湖北40.47%41.04%41.70%42.90%43.68%43.20%43.80%44.30%45.20%46.00%51.83%吉林 43.50%43.79%44.46%44.96%45.17%45.19%45.11%45.10%45.19%53.30%53.40%山西 34.91%35.08%38.09%38.81%39.63%42.11%43.01%44.03%45.11%46.00%49.68%宁夏32.54%33.32%34.20%36.92%40.60%42.28%43.00%44.02%45.01%46.10%49.82%四川29.89%30.88%32.67%33.86%35.25%39.10%40.50%41.97%43.70%38.70%41.83%湖南29.75%30.80%32.00%33.50%35.50%37.00%38.71%40.45%42.15%43.20%45.10%陕西32.26%33.24%34.56%35.46%36.41%37.23%39.12%40.62%42.10%43.50%47.30%河北19.60%20.35%31.86%33.52%35.83%37.69%38.44%40.25%41.90%43.00%45.50%江西27.67%30.41%32.20%34.02%35.58%37.00%38.68%39.80%41.36%43.20%45.70%青海34.76%36.33%37.62%38.20%38.59%39.25%39.26%40.07%40.95%41.90%46.22%安徽28.00%29.30%30.70%32.00%33.50%35.50%37.10%38.70%40.50%42.10%44.80%新疆33.82%33.75%33.84%34.39%35.16%37.15%37.94%39.15%39.64%39.90%43.54%广西21.30%29.10%29.94%30.85%31.94%33.62%34.64%36.24%38.16%39.20%41.81%河南23.20%24.43%25.80%27.21%28.91%30.65%32.47%34.34%36.03%37.70%40.57%云南23.36%24.87%26.01%26.60%28.10%29.50%30.50%31.60%33.00%34.00%36.80%甘肃24.01%24.51%25.96%27.38%28.61%30.02%31.09%31.59%32.15%32.70%37.15%贵州23.87%23.96%24.29%24.77%26.28%26.87%27.46%28.24%29.11%29.90%34.96%无数据来自下图来自下表:/p/2000至2011年全国各省份城镇化率数据来源:2000年到2008年各省统计年鉴及中国60年统计资料汇编,重庆已经合并到四川,因为1999 2000统计口径调整及多个省区在2005年调整成常住人口,本数据结合城镇人口01、上海88.9%02、北京86.2%03、天津70.7%04、广东66.5%05、浙江62.3%06、辽宁62.1%07、江苏61.9%08、福建58.1%09、内蒙古56.6%10、黑龙江56.5%11、重庆55.2%12、吉林53.4%13、湖北51.8%14、山东50.9%15、山西50.9%16、海南50.5%17、宁夏49.8%18、陕西47.3%19、青海46.2%20、江西45.7%21、河北45.6%22、湖南45.1%23、安徽44.8%24、新疆43.5%25、四川41.8%26、广西41.8%27、河南40.6%28、甘肃37.2%29、云南36.8%30、贵州35.0%31、西藏26.0%2011年中国城镇化率51.27%化率51.27%。