振荡电路分析及应用-电子技术实践基础

- 格式:ppt

- 大小:3.99 MB

- 文档页数:7

振荡电路的工作原理

振荡电路是一种能够产生连续的波形信号的电路,其工作原理基于正反馈回路和能量存储元件的作用。

在振荡电路中,通常包括一个能量存储元件(例如电容器或电感器)、一个放大器和一个反馈网络。

当电路上电源打开时,放大器开始放大输入信号。

由于反馈网络的作用,一部分放大的输出信号被送回到放大器输入端,形成正反馈。

正反馈会导致电路的输出信号不断增大,直到达到某个稳定的幅值。

然后,由于能量存储元件的作用,输出的信号会开始衰减,并且能量被转移到能量存储元件中。

当输出信号的幅值下降到一定阈值时,反馈机制再次起作用,使电路重新开始放大输出信号,形成了周期性的振荡。

振荡电路中的能量存储元件扮演了关键的角色。

在RC振荡电路中,电容器储存能量,并控制振荡频率。

而在LC振荡电路中,电感器储存能量,并决定振荡频率。

通过调整电路中的元件数值或改变反馈网络的结构,可以实现不同频率的振荡信号输出。

因此,振荡电路在许多应用中十分重要,例如无线通信、音频发生器和定时器等。

总之,振荡电路通过正反馈回路和能量存储元件的相互作用,实现了连续的波形信号的产生和输出。

这种工作原理使得振荡电路具有了广泛的应用领域和重要的作用。

振荡电路原理振荡电路是一种能够产生周期性交流信号的电路,它在电子设备中有着广泛的应用。

振荡电路的原理非常重要,对于电子工程师来说,了解振荡电路的原理能够帮助他们更好地设计和调试电路,提高电路的稳定性和性能。

首先,振荡电路的原理基础是正反馈。

正反馈是指电路输出的一部分被送回到输入端,加强了输入信号,从而使得输出信号增强,形成自激振荡。

在振荡电路中,正反馈使得电路产生自持振荡的能力,从而产生周期性的输出信号。

其次,振荡电路的原理与谐振有关。

谐振是指电路在特定频率下能够产生共振现象,输出信号幅度增大的现象。

振荡电路中的谐振是通过电感和电容的组合来实现的,当电路中的电感和电容达到一定的数值时,电路就会产生谐振,从而产生稳定的振荡输出。

另外,振荡电路的原理还与反馈网络的相位关系有关。

在振荡电路中,反馈网络中的相位关系对于振荡的频率和稳定性有着重要的影响。

通过合理设计反馈网络中的相位关系,可以实现电路在特定频率下产生稳定的振荡输出。

此外,振荡电路的原理还与电路中的放大器有关。

在振荡电路中,放大器起着放大信号和提供正反馈的作用。

放大器的增益和相位特性对于振荡电路的稳定性和频率特性有着重要的影响。

最后,振荡电路的原理与电路中的损耗有关。

在振荡电路中,电感、电容和放大器都会存在一定的损耗,这些损耗会影响振荡电路的稳定性和频率特性。

因此,在设计振荡电路时,需要考虑这些损耗,并采取相应的补偿措施,以提高电路的性能。

总之,振荡电路的原理涉及到正反馈、谐振、反馈网络的相位关系、放大器和损耗等多个方面。

了解振荡电路的原理对于电子工程师来说至关重要,它能够帮助他们更好地设计和调试电路,提高电路的稳定性和性能,从而更好地满足实际应用的需求。

20种滤波、放大、稳压、振荡、整流模拟电路设计原理及作用图文并茂一、前言对模拟电路的掌握分为三个层次。

初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。

只要是电子爱好者,只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。

中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;A、定性分析电路信号的流向,相位变化;B、定性分析信号波形的变化过程;C、定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。

有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师。

高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。

达到高级层次后,只要您愿意,受人尊敬的高薪职业:电子产品和工业控制设备的开发设计工程师将是您的首选职业。

二、桥式整流电路1、二极管的单向导电性:A、伏安特性曲线:B、理想开关模型和恒压降模型:2、桥式整流电流流向过程:输入输出波形:3、计算:Vo,Io,二极管反向电压。

三、电源滤波器1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:2、计算:滤波电容的容量和耐压值选择。

四、信号滤波器1、信号滤波器的作用:与电源滤波器的区别和相同点:2、LC串联和并联电路的阻抗计算,幅频关系和相频关系曲线。

3、画出通频带曲线。

计算谐振频率。

五、微分和积分电路1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点。

2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图。

3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。

六、共射极放大电路1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件。

2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。

模拟电子技术基础知识振荡器的频率稳定性与调谐技巧模拟电子技术中的振荡器在电子系统中起到了非常重要的作用,它能够产生稳定的信号,用于时钟同步、频率合成等应用。

然而,在振荡器的设计和调试过程中,频率稳定性和调谐技巧是需要非常重视的方面。

本文将介绍振荡器频率稳定性的评估方法以及调谐技巧的一些基本原则。

一、频率稳定性的评估方法频率稳定性是指振荡器输出频率的变化程度,常用的评估方法有相对稳定度和绝对稳定度。

1. 相对稳定度相对稳定度是指振荡器频率变化相对于整个输出频率范围的百分比。

通常使用相对频率偏差(Relative Frequency Deviation,RFD)来进行评估。

RFD的计算公式如下所示:RFD = (f_max - f_min) / f_avg * 100%其中,f_max为振荡器输出频率的最大值,f_min为最小值,f_avg为平均值。

通过相对稳定度的评估,可以比较不同振荡器在频率稳定性方面的优劣。

2. 绝对稳定度绝对稳定度是指振荡器输出频率的变化程度与参考标准频率的偏差。

常用的评估指标有绝对频率偏差(Absolute Frequency Deviation,AFD)和位移调制指标(Displacement Modulation Index,DMI)。

AFD表示振荡器输出频率与参考标准频率之间的误差,常用单位为Hz。

AFD越小,说明振荡器的频率稳定性越好。

DMI衡量振荡器输出频率在不同幅度的调制信号作用下的变化程度。

一般来说,DMI越小,说明振荡器的频率稳定性越好。

二、调谐技巧的基本原则在实际振荡器的设计和调试中,为了获得稳定的输出频率,需要注意一些调谐技巧的基本原则。

1. 选择合适的振荡器结构振荡器结构的选择对频率稳定性有着直接的影响。

常见的振荡器结构包括LC振荡器、晶体振荡器、RC振荡器等。

不同结构的振荡器适用于不同的应用场景,需要根据实际需求选择合适的结构。

2. 使用稳定的元器件振荡器的频率稳定性还与使用的元器件的稳定性有关。

电子技术实验报告实验名称:集成运算放大器组成的RC文氏电桥振荡器系别:班号:实验者姓名:学号:实验日期:实验报告完成日期:目录一、实验目的 (3)二、实验原理 (3)1、产生自激振荡的条件 (3)2、RC 串-并联网络的选频特性 (4)3、自动稳幅 (5)三、实验仪器 (6)四、实验内容 (7)1、电路分析及参数计算 (7)2、振荡器参数测试 (8)3、振幅平衡条件的验证 (9)4、观察自动稳幅电路作用 (10)五、误差分析 (10)六、实验心得 (11)一、实验目的1、掌握产生自激振荡的振幅平衡条件和相位平衡条件。

2、了解文氏电桥振荡器的工作原理及起振条件和稳幅原理。

二、实验原理1、产生自激振荡的条件所谓振荡器是指在接通电源后,能自动产生所需的信号的电路,如多谐振荡器、正弦波振荡器等。

当放大器引入正反馈时,电路可能产生自激振荡,因此,一般振荡器都由放大器和正反馈网络组成。

其框图如图1 所示。

振荡器产生自激震荡必须满足两个基本条件:(1)振幅平衡条件:反馈信号的振幅应该等于输入信号的振幅,即:V F = V i或|AF| = 1(2)相位平衡条件:反馈信号与输入信号应同相位,其相位差应为:Ф= ФA + ФF = ±2nπ(n = 0、1、2……)为了振荡器容易起振,要求|AF|>1,即:电源接通时,反馈信号应大于输入信号,电路才能振荡,而当振荡器起振后,电路应能自动调节使反馈信号的振幅应该等于输入信号的幅度,这种自动调节功能称为稳幅功能。

电路振荡产生的信号为矩形波信号,这种信号包含着多种谐波分量,故也称为多谐振荡器。

为了获得单一频率的正弦信号,要求在正反馈网络具有选频特性,以便从多谐信号中选取所需的正弦信号。

本实验采用RC 串-并联网络作为正反馈的选频网络,其与负反馈的稳幅电路构成一个四臂电桥,如图3 所示,故又称为文氏电桥振荡器。

2、RC 串-并联网络的选频特性RC 串-并联网络如图2(a )所示,其电压传输系数为:2()1122F +=12R1211(1)(21)122R2112R VF jwR c R c VO R j wc R jwc jwR c c wc R ++==+++++-()当R1= R2= R , C1= C2= C 时,则上式为:1()13()F j wRc wRc +=+-若令上式虚部为零,即得到谐振频率f o 为:1fo=2RC π 当f=f o 时,传输系数最大,且相移为0,即:F max =1/3,φF =0传输系数 F 的幅频特性和相频特性如图2(b )(c )所示。

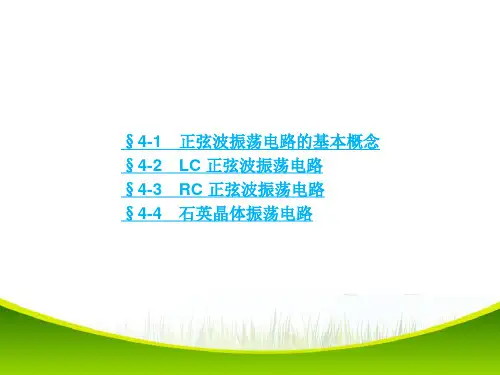

RC 正弦波振荡电路正弦波振荡电路用来产生一定频率和幅度的交流信号。

常用的正弦波振荡电路有LC 振荡电路和RC 振荡电路两种。

RC 振荡电路的输出功率小,频率较低;LC 振荡电路的输出功率较大,频率也较高。

工业上的高频感应炉、超声波发生器、正弦波信号发生器、半导体接近开关等,都是振荡电路的应用。

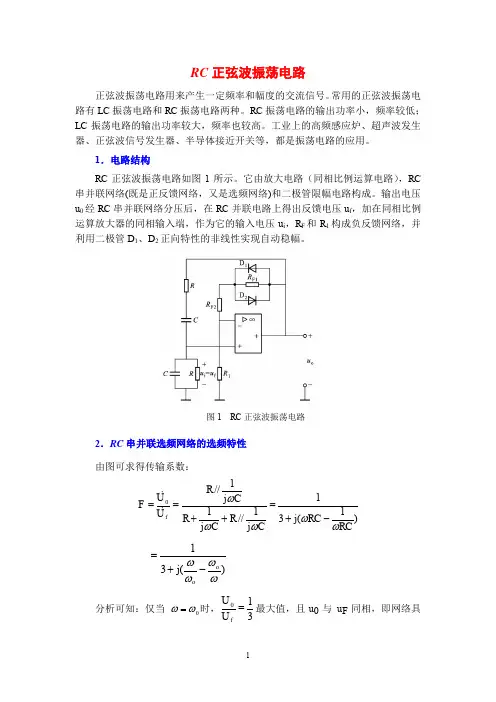

1.电路结构RC 正弦波振荡电路如图1所示。

它由放大电路(同相比例运算电路),RC 串并联网络(既是正反馈网络,又是选频网络)和二极管限幅电路构成。

输出电压u 0经RC 串并联网络分压后,在RC 并联电路上得出反馈电压u f ,加在同相比例运算放大器的同相输入端,作为它的输入电压u i ,R F 和R 1构成负反馈网络,并利用二极管D 1、D 2正向特性的非线性实现自动稳幅。

图1 RC 正弦波振荡电路2.RC 串并联选频网络的选频特性由图可求得传输系数:)1j(31j 1//j 1j 1//f 0RC RC C R C R C R U U F ωωωωω-+=++== )j(31o o ωωωω-+= 分析可知:仅当 0ωω=时,31f 0=U U 最大值,且u 0与 u F 同相,即网络具有选频特性,而且,C R 01ω=,即。

,RCf RC πω21100== 3.工作原理 输出电压 u O 经正反馈(兼选频)网络分压后,取u f 作为同相比例电路的输入信号 u i 。

(1) 起振过程 当满足1>AF 的起振条件,可得如图2所示振荡波形。

图2 起始振荡波形(2) 稳定振荡稳幅振荡波形如图3所示。

图3 稳幅振荡波形(3) 振荡频率振荡频率由相位平衡条件决定。

00F 0A ==ϕϕ处,,只有在f ,满足相位平衡条件,,0F A =+ϕϕ所以振荡频率RCf π210= 改变R 、C 可改变振荡频率由运算放大器构成的RC 振荡电路的振荡频率一般不超过1MHz 。

(4) 起振及稳定振荡的条件起振条件1>AF ,因为 | F |=1/ 3,则 311>+=R R A F u 稳定振荡条件1=AF ,| F |= 1/ 3,则 311=+=R R A F u 考虑到起振条件1>AF , 一般应选取 R F 略大2R 1。

振荡电路知识点

振荡电路是一种能够产生持续振荡信号的电路,常用于在无线电

通信、音频信号处理等领域中。

振荡电路主要由一个放大器和一个反

馈回路组成。

在振荡电路中,放大器负责提供必要的放大和增益,而反馈回路

则将一部分输出信号反馈给放大器的输入端,从而形成一个闭环系统。

通过精心设计反馈回路的参数,可以使得电路产生稳定的振荡输出信号。

常见的振荡电路包括LC震荡器、RC震荡器、晶体管震荡器等。

不同类型的振荡电路适用于不同的应用场景,例如LC震荡器适用于高

频振荡,而RC震荡器适用于低频振荡。

振荡电路在电子技术中具有重要意义,是许多电子设备和系统中

必不可少的组成部分。

熟练掌握振荡电路的设计原理与调试方法,对

于工程师和电子技术人员来说至关重要。

振荡电路原理

振荡电路是一种能够产生稳定周期性信号的电路,其原理基于正反馈引起自激振荡的特性。

在振荡电路中,一般会包含一个放大器和一个反馈网络。

放大器负责提供足够的增益,使得反馈信号能够成功驱动放大器的输入端。

反馈网络则用于将一部分输出信号反馈到放大器的输入端,实现正反馈。

当放大器的增益大于1并且反馈网络能够提供合适的相位移,正反馈将导致系统的输出信号不断增大,进而产生振荡。

反馈网络通常采用带有相移特性的电路元件,如电容和电感等。

通过调整反馈网络的参数,可以控制振荡电路的频率和振幅。

振荡电路中的示波器是一种常用的振荡器。

它由放大器、反馈网络和一个电感组成。

示波器的频率由电容和电感决定,而振荡幅度则取决于放大器的增益和反馈网络的特性。

振荡电路具有广泛的应用,例如在无线通信中用于产生射频信号、在计算机中用于时钟信号的产生等。

振荡电路的设计和调整需要考虑回路稳定性、频率稳定性以及振幅控制等因素,以确保它能够正常工作并满足特定的应用需求。

高考电学实验教案:研究振荡电路中的谐振频率一、实验目的1、通过实验研究振荡电路中的谐振频率和振幅等特性,并应用本学期所学的电学原理予以解释。

2、通过实验掌握测量电路中电容、电感的方法和技巧。

二、实验原理1、LC振荡电路LC振荡电路是一种能够产生稳定的交流电压和交流电流的电路,它由电感L与电容C组成。

当电路中有电感和电容时,它可以形成一个谐振回路。

在谐振的情况下,电路中的电压和电流随时间变化呈正弦曲线,频率称为谐振频率。

2、谐振频率当LC谐振电路中电感L和电容C的参数满足以下公式时,电路会发生谐振:f=1/2π*√LC其中f为谐振频率,单位为赫兹。

当电路在谐振状态下,电流和电压幅值达到最大值,谐振电路的特性电阻为零,整个电路看作是无阻抗的,电流不受外界干扰,可以长时间保持稳定。

三、实验仪器和材料1、LC振荡电路实验装置;2、电容、电感、数值万用表、示波器等实验仪器;3、万用表测试线、电源线、插头线等实验材料。

四、实验步骤1、搭建实验电路接通电源,将LC振荡电路实验装置组成一个振荡电路,测试电容和电感的值。

接线如图所示。

(图片)其中R1、R2为可调电阻,可用于调节振荡电路的频率。

2、测量谐振频率将示波器的垂直偏移设为零,调节振荡频率,调节R1、R2,使电压波形最大,记录此时调节开关电阻的阻值。

重复以上步骤,记录不同频率下调节开关电阻的阻值,计算得到不同频率下的电感值和电容值,计算每个频率下的谐振频率。

3、观察谐振曲线并记录数据调节示波器扫描速度,观察波形和扫描线。

扫描到谐振频率时,记录最大电压值和最大电流值。

对于不同的电容、电位和频率,记录相应的谐振曲线上的最大电压值和最大电流值。

记录数据后,绘制出振荡电路的谐振曲线,而后进行分析。

4、分析实验结果根据实验数据,计算得到电路中电容和电感的数值,并计算得到每个频率下的谐振频率。

观察谐振曲线上的最大电压值和最大电流值变化,解释不同电容、电感和频率对谐振频率、振幅大小的影响。

振荡电路的工作原理振荡电路是一种能够产生周期性交变电压或电流输出的电路,它在电子设备中有着广泛的应用。

振荡电路的工作原理主要涉及到正反馈、负反馈和谐振等基本概念,下面我们将详细介绍振荡电路的工作原理。

首先,振荡电路中的正反馈起着至关重要的作用。

正反馈是指电路输出的一部分被返回到输入端,从而增强输入信号的现象。

在振荡电路中,正反馈会使电路产生自激振荡的效果,即电路会不断地产生周期性的输出信号。

这是振荡电路能够稳定输出周期性信号的重要原因之一。

其次,振荡电路中的负反馈也是影响其工作原理的重要因素。

负反馈是指电路输出的一部分被返回到输入端,从而减弱输入信号的现象。

在振荡电路中,适当的负反馈可以使电路产生稳定的振荡输出,同时也可以调节振荡频率和幅度,使其符合特定的要求。

此外,振荡电路中的谐振现象也是其工作原理中的重要内容。

谐振是指电路在特定的频率下产生共振现象,即电路对特定频率的输入信号具有较大的响应。

在振荡电路中,谐振会使电路产生稳定的周期性输出,同时也可以通过调节电路中的电感和电容等元件来改变振荡频率,从而实现对输出信号的调节。

总的来说,振荡电路的工作原理是基于正反馈、负反馈和谐振等基本原理的。

通过合理地设计电路结构和选择电路元件,可以实现对振荡电路输出信号频率、幅度和波形的精确控制,从而满足不同应用场景的需求。

振荡电路在通信、测量、控制等领域都有着重要的应用,对其工作原理的深入理解可以帮助我们更好地应用和设计振荡电路,提高电子设备的性能和稳定性。

综上所述,振荡电路的工作原理涉及到正反馈、负反馈和谐振等基本概念,通过合理地设计电路结构和选择电路元件,可以实现对振荡电路输出信号的精确控制。

希望本文所介绍的内容能够帮助读者更好地理解振荡电路的工作原理,为相关领域的研究和应用提供一定的参考价值。

《电子技术》课程教学大纲一、课程的地位与课程目标(-)课程地位《电子技术》是自动化、电气信息类专业的重要学科基础课,通过本课程的学习,使学生掌握常用半导体器件的特性、参数及模型,掌握基本电子电路的组成、工作原理和基本分析方法和工程计算方法,具备对简单电子系统进行分析、计算和实验研究的初步能力,为有关后续课程打下坚实的、必要的电子电路的基础。

(二)课程目标1.课程从半导体的基本概念出发,使学生掌握常用电子器件的工作特性和主要参数,掌握放大电路、集成运算放大器、反馈及振荡电路、直流电源、门电路及组合逻辑电路、触发器及时序电路的典型形式、基本知识和分析方法,并具有简单电子线路分析、计算及设计能力。

2.课程使学生掌握阅读和分析电子线路图的方法,初步具备查阅电子器件和集成电路手册的能力,从而认识单元电路、集成电路在实际电路中的应用,建立分析、计算和设计电子线路的基本思路和方法,达到提高学生综合分析问题和实际解决问题的能力。

3.通过本课程的学习,进一步树立学生严肃认真的科学作风和理论联系实际的工程观点,注重电子线路分析及设计能力的培养,培养学生具有科学思维、分析计算、实验研究及科学归纳的能力,培养学生求真务实、踏实严瑾、实践创新、追求卓越的精神。

二、课程目标达成的途径与方法1.课程教学以课堂教学为主,结合自主学习和后续的实验教学,使学生获得电子技术方面的基本理论、基本知识和基本技能,培养学生分析问题和解决问题的能力。

在课堂教学中,充分引入互动环节和大班上课小班讨论等形式,提高教学效果。

2.针对某些较为容易或先期讲解较为充分的知识点,列出部分内容作为学生自主学习环节, 训练、形成良好的专业知识学习方法,培养学生自主学习意识和能力。

3.充分利用各种网络教学平台、教学视频、教学辅助材料及网络资源链接等不断提高教学质量。

三、课程目标与相关毕业要求的对应关系注:1.支撑强度分别填写H、M或L (其中H表示支撑程度高、M为中等、L为低);2.毕业要求须根据课程所在专业培养方案进行描述(见培养方案)。