沁园春 长沙 意象

- 格式:ppt

- 大小:1.25 MB

- 文档页数:25

高三语文《沁园春长沙》知识点梳理《沁园春·长沙》是毛泽东的代表作,其影响颇为深远。

接下来是小编为大家整理的高三语文《沁园春长沙》知识点梳理,希望大家喜欢!高三语文《沁园春长沙》知识点梳理一相关文体常识1、词:词兴起于隋唐,盛行于宋,配乐歌唱,句式不齐,也称曲子、曲子词、乐府,或长短句。

分为小令、中调、长调,依据字数来划分。

小令 58字,中调 59—90字,长调91字以上。

2、词牌则是一首词的词调。

词牌就是词的格式的名称。

不同的词牌,其段数、句数、韵律,每句的字数、句式、声律,均有各自不同的规格。

词牌决定了这首词的字数、句数、和平仄的声韵。

3、词的标题是词的内容的集中体现,它概括了词的主要内容。

整体感知以诗人的活动为主体,找出表现全词线索的动词上阕:立、看、怅、问(写景) 下阕:忆、记 (叙事)品读上阕思考1:如何理解起句“独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

” 正常语序为:寒秋,(诗人)独立(于)橘子洲头,(望)湘江北去。

为何要倒装?诗歌语言常用变序,这里将“独立”置前,增强了表现力。

它用一个“特写”镜头把人物从景中推出,凸现出主人公的形象。

思考2:“独立”写出了什么样的形象?“独”字让我们似乎看到了特立独行的.诗人在深秋的季节里,独自一人站在橘子洲头,望着向北奔流不息的江水,忧思万千!思考3:作者看到了哪些景物?意象:山林江舸鹰鱼如何描写这些景物【角度、手法】看远眺山上万山红遍,层林尽染;近观江中漫江碧透,百舸争流。

【色彩绚丽、生机勃勃】仰视天空鹰击长空,俯视水底鱼翔浅底,思考4:这几句中哪些词表现力特别强?TIPS:分析写景的语言,也就是分析精妙的词的用法。

对于景物描写中的静景我们往往要注意形容词和副词;对于动景我们往往要注意动词。

“万”字写出了山之多“遍”字写出了红之广“染”化静为动,写出了变红的动态过程“漫”字写出了江水溢满之状“透”字写出了水之清“争”字活现出千帆竞发的热闹场面。

“击”,准确的表现了鹰的矫健身姿,有气势“翔”,精当的描绘出游鱼在水中像鸟一样盘旋的状态,轻快自在。

《沁园春·长沙》《沁园春·雪》对比赏析沁园春·雪“北国风光,千里冰封,万里雪飘,望长城内外,惟余莽莽,大河上下,顿失滔滔。

”好一个周天寒彻,好一场漫天大雪,好一番人间苦难!天地间被风雪改变了容颜,只见长城内外苍茫一片,了无生机,连滔滔黄河也被雪冻冰封,不再奔流。

神州的北国仿佛进入了一种死寂状态。

让人联想起了柳宗元写雪的名句“千山鸟飞绝,万径人踪灭”。

1936年2月,毛主席率“中国人民红军抗日先锋军”渡过黄河,准备转往绥远对日作战。

在陕西清涧县袁家沟筹划渡河时,突然飘起鹅毛大雪,他登高远望,面对苍茫大地,胸中豪情激荡,写下了这首词。

其所在地,北距长城约150公里,东距黄河约25公里。

可见,词中描写的不全是实景,而更多地是诗人脑海中的景象。

长城是中华民族的象征。

它屹立在中华大地的辽阔北疆,它代表着中华儿女的顽强不屈,它作为中原的万里防线曾无数次阻挡了外族的入侵。

在雄伟的长城内外,正是一片战火硝烟。

日本人威胁华北,炮口直指平津要地;殷汝耕投敌卖国,组织“冀东自治政府”;蒋介石不顾大义,鼓吹“攘外必先安内”。

黄河是中华民族的母亲河。

它奔腾咆哮着滚滚向前,它无私哺育着华夏文明,它与历史之河一同流淌见证着悠悠五千年荣辱兴衰。

在浩荡的黄河之畔,又是一场生死搏杀。

国民党集结了东北军、西北军、中央军,几十万军队围攻解放区。

而中央红军刚刚到达陕北,人马只剩八千,立足未稳,粮弹奇缺。

站在群山之巅,顶着刺骨寒风,面对漫天飞雪,你会有怎样的心态呢?作为红军统帅,冒着内战炮火,迎对列强欺凌,你会做怎样的回答呢?广阔富饶的中华大地会冰封吗?浩瀚深长的中华历史之河会断流吗?从诗句中可以看到,毛主席面临着怎样艰难的困局,拥有着怎样惊人的洞察,又进行着怎样深刻的思考!沁园春·长沙《沁园春·长沙》一词的意象美突出表现在景物的选取上,作者视野开阔,选取的景物或广博,或宏伟,或雄峻。

以上阕“看”字所总领的几句词为例,有山上的“层林”,有江中的“百舸”,有空中的雄鹰,有水底的游鱼。

沁园春长沙最后三句的作用沁园春·长沙是毛泽东于1925年所作的一首诗。

在这首诗的最后三句中,毛泽东通过描绘长沙的美景,表达了他对于祖国的挚爱和对于革命事业的热情。

这三句的作用是拉长诗歌的情感氛围,使读者能够更深刻地感受到诗人内心的思考与感慨。

沁园春·长沙的最后三句是:“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦;旦辞父母家,夜宿黄粱楼。

”在分析这三句的作用之前,我们需要从整体上了解一下这首诗的背景和主题。

这首诗是毛泽东在北伐战争时期的作品,当时他所在的湖南省长沙市成为了北伐军的政治、军事和文化中心。

诗歌通过描绘长沙的美景和人情,表达了青年诗人对于祖国命运的关切和自身革命理想的追求。

通过长沙的意象,毛泽东展现出了他对于家乡的热爱和对于民族复兴的渴望。

回到最后三句,它们起到了总结和点睛的作用。

首先,"谁知盘中餐,粒粒皆辛苦"这句话表达了毛泽东对于普通百姓辛勤劳作的敬佩之情。

诗人看到工人农民们勤劳努力地耕种、耕牛,从中体味到了一种无私奉献的精神,他们的辛勤劳动维系着人民的生活,支撑着社会的稳定。

这句话也传递出一个重要的思想观念:一份美食背后常常隐藏着许多辛酸努力和智慧,人们应该懂得珍惜,懂得付出才能获得。

接着,“旦辞父母家,夜宿黄粱楼”这句话,则是表达了诗人的壮志凌云和为了理想奋斗的决心。

这句话呼应了前文中的“青春作伴好还乡”的主题,毛泽东表达了自己义无反顾地投身于革命事业的坚定意志。

离开家乡,夜宿黄粱楼,体现了毛泽东在革命征途上风雨兼程,舍小家顾大家的牺牲精神。

最后的作用,是引发读者的共鸣和思考。

这三句话蕴含着深层次的思考和哲理,唤起读者对于劳动价值、人生抉择和奋斗意志的思考。

它们展现了诗人对社会经验的思索和感悟,激发了读者对于人生意义和社会问题的思考。

总之,沁园春·长沙最后三句的作用是通过描绘长沙美景、表达诗人内心思考和感慨,点亮整首诗的情感主线。

它们展现了对于劳动价值的崇高敬意和对于理想追求的坚定决心,同时也引发了读者对于人生意义、社会问题的思考和共鸣。

沁园春·长沙意象的理解

《沁园春·长沙》是一首描绘秋天长沙胜景的诗歌,意象丰富,寓意深远。

以下是对其中一些重要意象的理解:

1. 寒秋:诗歌以“独立寒秋,湘江北去,橘子洲头”开篇,描绘了深秋时节的景象,给人一种萧瑟、凄凉的感觉。

寒秋的意象暗示着严峻的现实,但同时也激发了人们奋发向前的意志。

2. 湘江:作为湖南最大的河流,湘江是长沙的母亲河,也是该地区的重要象征。

诗中的“湘江北去”不仅描绘了河流的流向,也象征着旧社会的过去和新的时代的到来。

3. 万山、层林:这两个意象代表了广袤的自然界和丰富的自然资源,象征着革命青年心中的豪情壮志和革命形势的一片大好。

4. 漫江、百舸:这两个意象描绘了江面上的繁忙景象,象征着革命活力的活跃和人们对新时代建立的热情。

5. 鹰、鱼:鹰和鱼是两个具有象征意义的动物,鹰象征着革命青年的高远志向,鱼则象征着建立鱼儿快乐游玩的新时代社会理想。

6. 苍茫大地:这个意象指的是中国大地和中国人民,它暗示着革命青年心怀天下苍生,心系祖国大地的初心使命。

7. 粪土:这个词语在诗中表达了革命青年高尚的情操和对旧制度的轻蔑,他们视权贵如粪土,远大的理想和高尚的追求溢于言表。

8. 万户侯:这个意象反讽了那些军阀官僚,暗示着革命青年将废除旧制,建立新制的理想。

总的来说,《沁园春·长沙》通过描绘一系列意象,表达了革命青年的豪情壮志和对新时代的向往与追求。

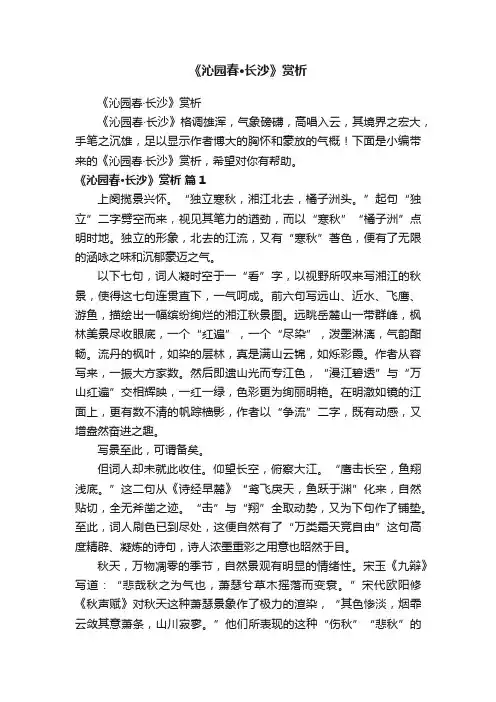

《沁园春·长沙》赏析《沁园春·长沙》赏析《沁园春·长沙》格调雄浑,气象磅礴,高唱入云,其境界之宏大,手笔之沉雄,足以显示作者博大的胸怀和豪放的气概!下面是小编带来的《沁园春·长沙》赏析,希望对你有帮助。

《沁园春·长沙》赏析篇1上阕揽景兴怀。

“独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

”起句“独立”二字劈空而来,视见其笔力的遒劲,而以“寒秋”“橘子洲”点明时地。

独立的形象,北去的江流,又有“寒秋”著色,便有了无限的涵咏之味和沉郁豪迈之气。

以下七句,词人凝时空于一“看”字,以视野所叹来写湘江的秋景,使得这七句连贯直下,一气呵成。

前六句写远山、近水、飞鹰、游鱼,描绘出一幅缤纷绚烂的湘江秋景图。

远眺岳麓山一带群峰,枫林美景尽收眼底,一个“红遍”,一个“尽染”,泼墨淋漓,气韵酣畅。

流丹的枫叶,如染的层林,真是满山云锦,如烁彩霞。

作者从容写来,一振大方家数。

然后即遗山光而专江色,“漫江碧透”与“万山红遍”交相辉映,一红一绿,色彩更为绚丽明艳。

在明澈如镜的江面上,更有数不清的帆踪樯影,作者以“争流”二字,既有动感,又增盎然奋进之趣。

写景至此,可谓备矣。

但词人却未就此收住。

仰望长空,俯察大江。

“鹰击长空,鱼翔浅底。

”这二句从《诗经早麓》“鸢飞戾天,鱼跃于渊”化来,自然贴切,全无斧凿之迹。

“击”与“翔”全取动势,又为下句作了铺垫。

至此,词人刷色已到尽处,这便自然有了“万类霜天竞自由”这句高度精辟、凝炼的诗句,诗人浓墨重彩之用意也昭然于目。

秋天,万物凋零的季节,自然景观有明显的情绪性。

宋玉《九辩》写道:“悲哉秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰。

”宋代欧阳修《秋声赋》对秋天这种萧瑟景象作了极力的渲染,“其色惨淡,烟霏云敛其意萧条,山川寂寥。

”他们所表现的这种“伤秋”“悲秋”的意绪,数千年来已成了文人创作的一种指定情绪。

但毛泽东在此却一洗古代“伤秋”之士的那种哀伤叹息的悲酸之态,而是以生动的描写把读者带进一个新的境界,使人心胸为之开阔,精神为之振奋。

《沁园春·长沙》意象赏析《沁园春·长沙》是毛泽东的经典之作,词中描绘了壮美的山川、秋景的寓意、自然意象以及生命意识,展现了作者独特的创作风格。

下面将从这几个方面进行意象赏析。

1.壮美山川词的开头“独立寒秋,湘江北去,橘子洲头”,寥寥几笔就描绘出一幅壮美的山川画卷。

这里的山川并非写实,而是经过作者主观感受的艺术再现。

寒秋时节,湘江北去,诗人独立于橘子洲头,深情地凝望着远方的山川。

这里的山川不仅指自然景观,更是指中华民族的锦绣河山。

诗人以壮美的山川寓意祖国的秀美河山,同时也表达了自己对祖国的深情厚爱。

2.秋景寓意在《沁园春·长沙》中,秋景的描写占据了很重要的地位。

上片“看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。

”描绘了秋天的景色,层林尽染、漫江碧透、百舸争流,展现了一幅生机勃勃的秋景图。

下片“鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

”则进一步升华了秋天的寓意。

鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由,表达了作者对大自然的热爱和对生命的敬畏。

这里的秋景寓意着生命的顽强和坚韧,也寓意着中国人民在困难面前不屈不挠的精神风貌。

3.自然意象《沁园春·长沙》中的自然意象非常丰富,如“万山红遍”、“层林尽染”、“漫江碧透”、“鹰击长空”、“鱼翔浅底”、“万类霜天竞自由”等。

这些意象不仅仅是自然景观的再现,更是作者内心情感的抒发。

通过这些自然意象的描绘,作者表达了自己对大自然的敬畏和对生命的尊重。

同时,这些自然意象也呈现出了作者独特的审美情趣和艺术风格。

4.生命意识在《沁园春·长沙》中,作者通过自然景观的描绘表达了对生命的敬畏和热爱。

词中“鹰击长空”、“鱼翔浅底”、“万类霜天竞自由”等意象都是生命的象征。

这些生命在大自然中自由地展现自己的生命活力,表达了作者对生命的赞美和对生命的敬畏之情。

同时,作者也表达了自己对祖国和人民的深厚情感和对未来的信心和期望。

5.创作风格《沁园春·长沙》的创作风格豪放、雄浑、大气磅礴。

《沁园春·长沙》赏析《沁园春·长沙》格调雄浑,气象磅礴,高唱入云,其境界之宏大,手笔之沉雄,足以显示作者博大的胸怀和豪放的气概!下面是小编带来的《沁园春·长沙》赏析,希望对你有帮助。

《沁园春·长沙》赏析篇1上阕揽景兴怀。

“独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

”起句“独立”二字劈空而来,视见其笔力的遒劲,而以“寒秋”“橘子洲”点明时地。

独立的形象,北去的江流,又有“寒秋”著色,便有了无限的涵咏之味和沉郁豪迈之气。

以下七句,词人凝时空于一“看”字,以视野所叹来写湘江的秋景,使得这七句连贯直下,一气呵成。

前六句写远山、近水、飞鹰、游鱼,描绘出一幅缤纷绚烂的湘江秋景图。

远眺岳麓山一带群峰,枫林美景尽收眼底,一个“红遍”,一个“尽染”,泼墨淋漓,气韵酣畅。

流丹的枫叶,如染的层林,真是满山云锦,如烁彩霞。

作者从容写来,一振大方家数。

然后即遗山光而专江色,“漫江碧透”与“万山红遍”交相辉映,一红一绿,色彩更为绚丽明艳。

在明澈如镜的江面上,更有数不清的帆踪樯影,作者以“争流”二字,既有动感,又增盎然奋进之趣。

写景至此,可谓备矣。

但词人却未就此收住。

仰望长空,俯察大江。

“鹰击长空,鱼翔浅底。

”这二句从《诗经早麓》“鸢飞戾天,鱼跃于渊”化来,自然贴切,全无斧凿之迹。

“击”与“翔”全取动势,又为下句作了铺垫。

至此,词人刷色已到尽处,这便自然有了“万类霜天竞自由”这句高度精辟、凝炼的诗句,诗人浓墨重彩之用意也昭然于目。

秋天,万物凋零的季节,自然景观有明显的情绪性。

宋玉《九辩》写道:“悲哉秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰。

”宋代欧阳修《秋声赋》对秋天这种萧瑟景象作了极力的渲染,“其色惨淡,烟霏云敛其意萧条,山川寂寥。

”他们所表现的这种“伤秋”“悲秋”的意绪,数千年来已成了文人创作的一种指定情绪。

但毛泽东在此却一洗古代“伤秋”之士的那种哀伤叹息的悲酸之态,而是以生动的描写把读者带进一个新的境界,使人心胸为之开阔,精神为之振奋。

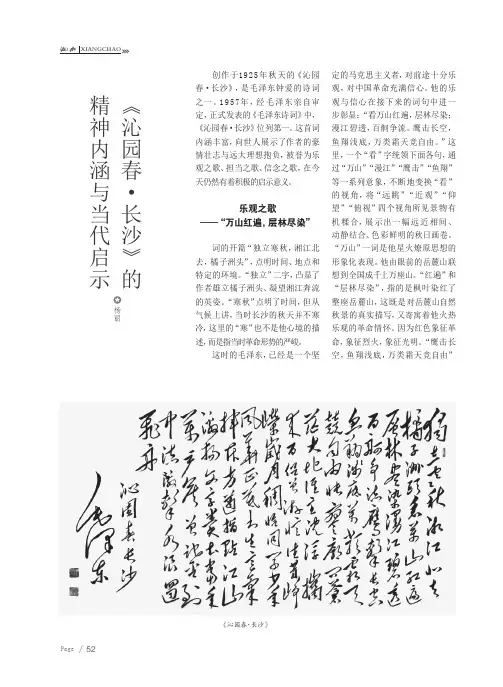

52PageXIANGCHAO创作于1925年秋天的《沁园春·长沙》,是毛泽东钟爱的诗词之一。

1957年,经毛泽东亲自审定,正式发表的《毛泽东诗词》中,《沁园春·长沙》位列第一。

这首词内涵丰富,向世人展示了作者的豪情壮志与远大理想抱负,被誉为乐观之歌、担当之歌、信念之歌,在今天仍然有着积极的启示意义。

乐观之歌——“万山红遍,层林尽染”词的开篇“独立寒秋,湘江北去,橘子洲头”,点明时间、地点和特定的环境。

“独立”二字,凸显了作者雄立橘子洲头、凝望湘江奔流的英姿。

“寒秋”点明了时间,但从气候上讲,当时长沙的秋天并不寒冷,这里的“寒”也不是他心境的描述,而是指当时革命形势的严峻。

这时的毛泽东,已经是一个坚定的马克思主义者,对前途十分乐观,对中国革命充满信心。

他的乐观与信心在接下来的词句中进一步彰显:“看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

”这里,一个“看”字统领下面各句,通过“万山”“漫江”“鹰击”“鱼翔”等一系列意象,不断地变换“看”的视角,将“远眺”“近观”“仰望”“俯视”四个视角所见景物有机糅合,展示出一幅远近相间、动静结合、色彩鲜明的秋日画卷。

“万山”一词是他星火燎原思想的形象化表现。

他由眼前的岳麓山联想到全国成千上万座山。

“红遍”和“层林尽染”,指的是枫叶染红了整座岳麓山,这既是对岳麓山自然秋景的真实描写,又寄寓着他火热乐观的革命情怀。

因为红色象征革命,象征烈火,象征光明。

“鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由”《沁园春·长沙》的精神内涵与当代启示杨丽《沁园春·长沙》岳麓笔谈这一句表达了他对自由自在的生活的向往与追求,同时再一次反映出他内心的乐观与信心。

“万里悲秋常作客,百年多病独登台。

”“对潇潇暮雨洒江天,一番洗清秋。

”……古诗词中,秋天通常是悲凉、萧瑟的。

但在毛泽东的眼里,秋天依然充满了生机和活力,所以说《沁园春·长沙》是一首乐观之歌。

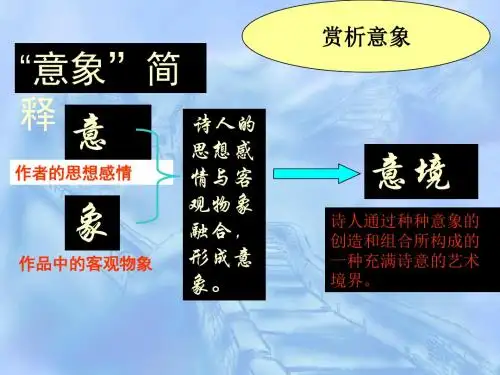

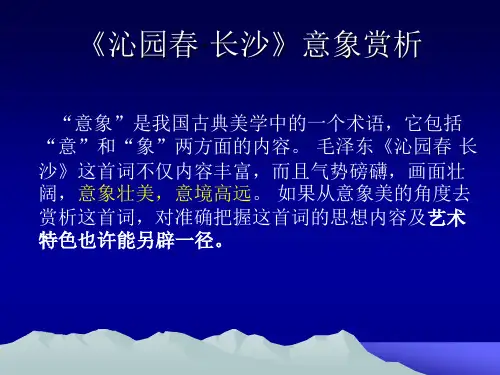

意象壮美,意境高远——赏析《沁园春·长沙》“意象”是我国古典美学中的一个术语,是诗人的思想感情与客观物象的融合,而意境则是诗人通过种种意象的创造和组合所构成的一种充满诗意的艺术境界。

毛泽东《沁园春·长沙》这首词不仅内容丰富,而且气势磅礴,画面壮阔,意象壮美,意境高远。

笔者认为,如果从意象美的角度去赏析这首词,对准确把握这首词的思想内容及艺术特色也许能另辟一径。

一、景物选取是为了立意古今诗人对景物的选取,无论是思秋的、悲秋的还是叹秋的都是在为特定的“意”做铺垫。

比如杜甫的《登高》,诗人将意放在艰难苦恨之上,所以他的象自然也是哀猿落木了。

再看《沁园春·长沙》,最精彩的就是意象的选取,由于立意积极向上,所以所选取的象也是生机勃勃的景物,如山中的丛林、空中飞翔的雄鹰和水底的鱼。

其意象美主要表现在意象的境界上。

意象的选取是很关键的,要表达的内涵必须别具一格。

康德曾经说过,诗人笔下的意象不是白描,而是那些富有生命的客观形象。

毛泽东在《沁园春·长沙》中,选取的景物可以说是别有一番风味,他为选取的景物注入了生命力。

这些都表现在意的表达上。

如上阙的开始就是“看”字,其中包括了万山红遍、层林尽染等意象,这部分中“层”、“万”、“尽透”等词在范围和程度上都突出了山红水绿的景色,使画面感更加清晰明了。

如“鹰击长空”的“击”字,就彰显出了一种矫健、敢与天比高的姿态。

“鱼翔浅底”的“翔”字,用得也是十分巧妙,这种富有创造力和表现欲望的词语能够清楚地表现出鱼儿自由自在的欢愉。

再看“万类霜天竞自由”一句,这个“竞”字是画龙点睛之笔,万物都充溢着旺盛的生命力,从这点可以看出作者坚定的信念和无限的革命热诚。

二、意象美的表现是意象的组合诗词中所表达的意境不是一个个的意象,而是所有意象的组合。

诗往往就是将单一的意象有层次有空间感地整合到一起,让这些意象达到美的要求,同时向读者传达思想情感和多彩绚丽、鲜活生动的画面。

《沁园春·长沙》赏析一、写作背景:《沁园春·长沙》是毛泽东1925年秋所作,这首词最早发表在1957年《诗刊》1月号。

长沙是毛泽东人格形成的地方,长沙也是中国农村革命的发源地,是毛泽东初期革命活动的中心。

1917年,毛泽东组织新民学会,抱着救国救民的理想,开展了早期的社会活动,通过在社会中的磨练,他接受了马克思辩证唯物主义的思想。

1920年,毛泽东再度返回长沙,那时他已经成为坚定的马克思主义者。

1922年,毛泽东在安顺曾经组织过工人补习学校,同年又领导过长沙土木工人罢工,促进了湖南省总工会的成立。

后来被通缉,在1925年又辗转回到湖南继续从事革命活动。

这年春夏,他回乡养病时组织农民运动,后又遭湘潭县团防局缉拿。

8月28日,毛泽东在韶山共产党组织和人民群众的掩护下,摆脱了敌人的追捕,经长沙等地去广州主持农民运动讲习所。

在长沙,毛泽东重游了学生时代常游的岳麓山、橘子洲等地。

时值而立之年的他,站在橘子洲头,毛泽东回忆自己的前半生,回忆起1911—1923年在长沙的求学生活和社会活动,想起其间发生的辛亥革命、五四运动、五卅惨案及国共合作的领导权之争,感慨之余,写下这首词,展现出作者的激情壮志和远大的理想抱负。

二、作品赏析:这首词通过对长沙秋景的描绘和对青年时代革命斗争生活的回忆,提出了“谁主沉浮”的问题,抒发了对中华民族前途的乐观主义精神和以天下事为已任的豪情壮志。

沁园春·长沙毛泽东独立寒秋,湘江北去,桔子洲头。

看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?携来百侣曾游。

忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。

曾记否,到中流击水,浪遏飞舟。

一九二五年词上片前三句,“独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

”点明了时间地点和特定的环境。

时令是深秋,已有寒意,故称“寒秋”。

《沁园春·长沙》《沁园春·雪》对比赏析沁园春·雪“北国风光,千里冰封,万里雪飘,望长城内外,惟余莽莽,大河上下,顿失滔滔。

”好一个周天寒彻,好一场漫天大雪,好一番人间苦难!天地间被风雪改变了容颜,只见长城内外苍茫一片,了无生机,连滔滔黄河也被雪冻冰封,不再奔流。

神州的北国仿佛进入了一种死寂状态。

让人联想起了柳宗元写雪的名句“千山鸟飞绝,万径人踪灭”。

1936年2月,毛主席率“中国人民红军抗日先锋军”渡过黄河,准备转往绥远对日作战。

在陕西清涧县袁家沟筹划渡河时,突然飘起鹅毛大雪,他登高远望,面对苍茫大地,胸中豪情激荡,写下了这首词。

其所在地,北距长城约150公里,东距黄河约25公里。

可见,词中描写的不全是实景,而更多地是诗人脑海中的景象。

长城是中华民族的象征。

它屹立在中华大地的辽阔北疆,它代表着中华儿女的顽强不屈,它作为中原的万里防线曾无数次阻挡了外族的入侵。

在雄伟的长城内外,正是一片战火硝烟。

日本人威胁华北,炮口直指平津要地;殷汝耕投敌卖国,组织“冀东自治政府”;蒋介石不顾大义,鼓吹“攘外必先安内”。

黄河是中华民族的母亲河。

它奔腾咆哮着滚滚向前,它无私哺育着华夏文明,它与历史之河一同流淌见证着悠悠五千年荣辱兴衰。

在浩荡的黄河之畔,又是一场生死搏杀。

国民党集结了东北军、西北军、中央军,几十万军队围攻解放区。

而中央红军刚刚到达陕北,人马只剩八千,立足未稳,粮弹奇缺。

站在群山之巅,顶着刺骨寒风,面对漫天飞雪,你会有怎样的心态呢作为红军统帅,冒着内战炮火,迎对列强欺凌,你会做怎样的回答呢广阔富饶的中华大地会冰封吗浩瀚深长的中华历史之河会断流吗从诗句中可以看到,毛主席面临着怎样艰难的困局,拥有着怎样惊人的洞察,又进行着怎样深刻的思考!沁园春·长沙《沁园春·长沙》一词的意象美突出表现在景物的选取上,作者视野开阔,选取的景物或广博,或宏伟,或雄峻。

以上阕“看”字所总领的几句词为例,有山上的“层林”,有江中的“百舸”,有空中的雄鹰,有水底的游鱼。

毛泽东《沁园春·长沙》赏析作者:邓永红来源:《语文教学与研究(综合天地)》2021年第10期大多数人在听到或是读到这首《沁园春·长沙》时,都会觉得这是一首朴实无华的写景词。

但那恰同学少年的呼喊声,和磅礴恢弘的气势,是否给了你不一样的长沙呢?虽是词,但却有诗一样的简短有力。

我想,没有其它诗词有毛泽东这首词写的更加气势磅礴了吧!一、词作的大意之析1925年,革命运动蓬勃发展,同时,国共两党统一战线已经确立,国民革命政府在广州正式成立。

这年深秋,毛泽东去广州主持农民运动讲习所,在长沙停留期间,重游橘子洲,写下此词。

在这首词问世的时候,毛泽东年仅32岁。

在国内革命形势高涨的情况下,群众运动风起云涌。

一月党的“四大”在上海召开,九月毛泽东在广州参加国民党代理宣传部长,毛泽东此时意气风发,心情舒畅。

在这个历史背景下,一个秋高气爽的日子里,毛泽东来到了橘子洲头,眺望着湘江碧水缓缓北流,万千山峰变为红色,一层层树叶像染过颜色一样,江水清澈澄碧,一艘艘大船乘风破浪,争先恐后。

美丽的风景尽收眼底,仿佛一切在这样的风景里面都显得不那么重要。

但此时的毛泽东不止有自己,此山,此水,仿佛自己与这山融为一体,此时的毛泽东想不到自己的求学路程,想不到悲苦的命运,想到的是自己对湘江满满的喜爱和对祖国未来的美好希望。

此时的湘江之上是雄鹰,湘江之中是游魚,各种动物的生活是多么自由啊,万物都在秋光中过着自由自在的生活。

此时毛泽东大概会感叹一句:我们的人民要是也有这么自由就好了!面对这无边无际的宇宙,毛泽东想起了自己经历过的生活,突然感慨万千,人民生活在最艰难的时刻,自己已经三十多岁了,中国还有许多大好的河山,还有中国的未来。

自己经历的那些不平凡的往事,已然成为过去,虽有遗憾,但问题不大,和风华正茂的同学们一起商讨国家大事,意气风发,斗志昂扬,诗作读来真是强劲有力,撼人心魄。

为此,诗人发出呼喊:我们都要为国家、人民做贡献,就像周瑜那样,雄姿英发!二、词作的意象之美“意象”是我国古典美学的一个术语,它包括“意”和“象”两方面的内容。

《沁园春·长沙》赏析一、体会诗歌描绘的意象“意象”是我国古典美学中的一个术语,它包括“意”和“象”两方面的内容。

这里的“意”指的是创作主体的思想感情,这里的“象”指的是作为创作客体的客观物象。

诗歌的意象就是诗人的思想感情与客观物象的融合,而意境则是诗人通过种种意象的创造和组合所构成的一种充满诗意的艺术境界。

这首词不仅内容丰富,而且气势磅礴,画面壮阔,意象壮美,意境高远。

这首词的意象美突出表现在景物的选取上,作者视野开阔,选取的景物或广博,或宏伟,或雄峻。

以上阕“看”字所总领的几句词为例,有山上的“层林”,有江中的“百舸”,有空中的雄鹰,有水底的游鱼。

而从景物的状态看,有静态的火红的枫林,有动态的“争流”的“百舸”等。

作者从远望到近观,从仰视到俯瞰,天长地阔,山红水绿,“笼天地于形内,挫万物于笔端”(陆机《文赋》)。

作者对景物的选取,在很大程度上是制约于立意的,古代文人墨客的“悲秋”“伤秋”“叹秋”等诗文就正是由他们特定的“意”所决定的。

譬如,马致远的《天净沙·秋思》将“意”立在“断肠人在天涯”,所选之“象”便自然是“枯藤”“老树”“昏鸦”“瘦马”等;杜甫的《登高》将“意”立在“万里悲秋”“艰难苦恨”上,所取之“象”也自然离不开那“哀猿”“落木”等。

毛泽东的立意积极向上,昂扬奋进,他所取的“象”,就自然是那些竞相向上、生机勃勃的景物了,如万山、层林、百舸、雄鹰、游鱼等。

这首词的意象美还表现在意象的表达上。

意象的选择固然很重要,但意象的表达则更应别具匠心。

诗人笔下的意象不应是客观的白描,而应是“灌注了生气的形象”(康德语),作者为了给选取的客观物象“灌注”更多的生气,很注重意象的表达,如上阕中“看”字所总领的一组意象群,其中“万山红遍”“层林尽染”“漫江碧透”中的“万”“层”“漫”以及“遍”“尽”“透”这些词在范围、程度、层次等方面,使红绿两色更为突出,更为丰富,更为浓艳鲜明,令人感到可爱。

沁园春长沙中的意象

《沁园春.长沙》是毛泽东于1925年创作的一首诗。

这首诗描绘了毛泽东旅居长沙时的感受和情怀,其中包含了一些意象。

下面是一些在诗中出现的意象:

1. 汨罗江:汨罗江是长沙著名的一条河流,诗中提到了江水的流动和波涛起伏的景象,象征着长沙的丰沛和繁荣。

2. 向阳楼:向阳楼是长沙的一处历史建筑,毛泽东在诗中以此来指代长沙这座城市,表达对长沙的热爱和眷恋。

3. 岳麓山:岳麓山是长沙的一个著名景点,毛泽东在诗中提到了山的远处消失在云霄,描绘了长沙城市的背景,同时也寄托了诗人对于山水的向往和追求。

4. 渔阳江:渔阳江是长沙市区内的一条江河,诗中提到渔阳江的水面上有船帆起航,描绘了长沙这座城市的活力与发展。

5. 桃花潭:桃花潭是长沙的一处自然景点,诗中提到桃花潭的春风吹满,描绘了长沙的美丽和宜人的自然环境。

这些意象通过诗人的笔触,展现了长沙这座城市的风貌和文化特色,同时也表达了诗人对家乡的深情厚意。