六年级语文上册 开国大典1_11-15

- 格式:pdf

- 大小:358.96 KB

- 文档页数:7

6上开国大典课文内容

一、《开国大典》的分段及段落大意

《开国大典》是部编版语文六年级上册课本中的一篇精读课文,作者是原新华社副社长李普。

文章按时间顺序,以开国大典的流程顺序为基础,写了开国大典前开安门广场的情况、开国大典中的具体流程内容、开国大典后的情况。

1、第一部分(第1-4自然段)写参加开国大典的人员以及开国大典前天安门广场上的热闹场景;

2、第二部分(第5-10自然段)写开国大典的前三个流程:毛主席宣布中华人民共和国中央人民政府成立、升国旗奏国歌、毛主席宣读中央人民政府的公告;

3、第三部分(第11-13自然段)写阅兵式:出场顺序是海军两个排-步兵一个师-炮兵一个师-战车师-骑兵师-空军;

4、第四部分(第14自然段)写群众流行的场景;

5、第五部分(第15自然段)写退场的情景。

二、《开国大典》的意义

《开国大典》对于中国来说是一个新起点。

意味着一百多年来中国被侵略,被奴役的屈辱历史从此结束了。

中国人民从此站起来了,从此可以自由独立,当家作主了。

这是我们每个中国人的庆典,是我们的伟大节日。

【导语】《开国⼤典》⼀⽂通过写开国⼤典的盛况,揭⽰了中华⼈民共和国成⽴的意义,表达了⼀种当家作主的喜悦感和强烈的民族⾃豪感。

以下是为⼤家精⼼整理的内容,欢迎⼤家阅读。

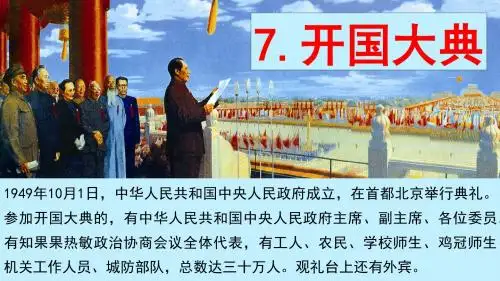

【篇⼀】部编版六年级上册语⽂第七课《开国⼤典》课⽂原⽂ 1949年10⽉1⽇,中华⼈民共和国中央⼈民政府成⽴,在⾸都北京举⾏典礼。

参加开国⼤典的,有中华⼈民共和国中央⼈民政府主席、副主席、各位委员,有中国⼈民政治协商会议全体代表,有⼯⼈、农民、学校师⽣、机关⼯作⼈员、城防部队,总数达三⼗万⼈。

观礼台上还有外宾。

会场在天安门⼴场。

⼴场呈丁字形。

丁字形横的北⾯是道河,河上并排架着五座⽩⽯桥;再北⾯是城墙,城墙中央⾼⾼耸起天安门的城楼。

丁字形的⼀竖向南直伸到中华门。

在⼀横⼀竖的交点的南⾯,场中挺⽴着⼀根电动旗杆。

主席台设在天安门城楼上。

城楼檐下,⼋盏⼤红宫灯分挂两边。

靠着城楼左右两边的⽯栏,⼋⾯红旗迎风招展。

丁字形的⼴场汇集了从四⾯⼋⽅来的群众队伍。

早上六点钟起,就有群众的队伍⼊场了。

⼈们有的擎着红旗,有的提着红灯。

进⼊会场后,按照预定的地点排列。

⼯⼈队伍中,有从⽼远的长⾟店、丰台、通县来的铁路⼯⼈,他们清早到了北京车站,⼀下⽕车就直奔会场。

郊区的农民是五更天摸着⿊起床,步⾏四五⼗⾥路赶来的。

到了正午,天安门⼴场已经成了⼈的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。

下午三点整,会场上爆发出⼀阵排⼭倒海的掌声,中华⼈民共和国中央⼈民政府主席⽑泽东出现在主席台上,跟群众见⾯了。

三⼗万⼈的⽬光⼀齐投向主席台。

中央⼈民政府秘书长林伯渠宣布典礼开始。

中央⼈民政府主席、副主席、各位委员就位。

乐队奏起了中华⼈民共和国国歌——《义勇军进⾏曲》。

正是这战⽃的声⾳,曾经⿎舞中国⼈民为新中国的诞⽣⽽奋⽃。

接着,⽑泽东主席宣布:“中华⼈民共和国中央⼈民政府今天成⽴了!” 这庄严的宣告,这雄伟的声⾳,使全场三⼗万⼈⼀齐欢呼起来。

这庄严的宣告,这雄伟的声⾳,经过⽆线电的⼴播,传到长城内外,传到⼤江南北,使全中国⼈民的⼼⼀齐欢跃起来。

六年级上册语文第7课《开国大典》资料介绍《开国大典》是六年级上册语文课本第7课的内容。

这一课主要介绍了中华人民共和国的开国大典,即1949年10月1日在北京天安门广场举行的盛大仪式。

在《开国大典》这篇文章中,学生将会了解到以下内容:

1. 开国大典的背景:文章首先介绍了中国人民解放军在抗日战争和解放战争中的胜利,以及中华人民共和国的成立。

这为开国大典的举行奠定了基础。

2. 开国大典的时间和地点:文章详细描述了开国大典举行的时间和地点。

它发生在1949年10月1日,地点是北京天安门广场,这是中国最重要的历史和政治象征之一。

3. 仪式的规模和内容:开国大典是一次庄严而隆重的仪式。

文章介绍了参加仪式的各方人员,包括毛泽东、刘少奇等党和国家领导人,以及代表全国各族人民的群众。

仪式包括升国旗、奏国歌、检阅仪仗队、授勋等环节。

4. 仪式的意义:开国大典标志着中华人民共和国的成立,它象征着中国人民经过长期的斗争取得了胜利,实现了国家的独立和解放。

这一仪式具有深远的历史意义,对于中国人民来说具有重要的纪念价值。

通过学习《开国大典》,学生可以更加深入地了解中华人民共和国的历史和发展,感受到祖国的强大和伟大。

1。

六年级上册语文书开国大典课文每一段的意思《开国大典》段落大意与分段段落大意:第一段(1-5):写开国大典之前,天安门广场的情况。

交代了举行大典的时间、地点、参加典礼的成员和人数,并点明了举行大典的历史背景。

第二段(6-10):写大会开始前会场上的情况。

主要写会场的布置和群众队伍的场面。

第三段(11-13):写毛主席出现在主席台上时,会场上那种庄严而隆重的氛围。

第四段(14-15):写毛主席宣布中华人民共和国成立,并升国旗鸣礼炮的情景。

第五段(16-18):写群众游行的情景。

第六段(19-27):写开国大典结束后的情形。

分段:第一段:从开头到“广场上与广场上游行的人们若海潮澎湃,莫不心朝北京”第二段:从“接着是群众代表们”到“他们自心底里发出的欢呼,震惊中外”第三段:从“毛主席宣布:‘中华人民共和国中央人民政府成立了!’”到“在万众欢腾中”第四段:从“接着是升国旗”到“毛主席宣读中央人民政府的公告”第五段:从“接着是群众游行”到“阅兵式完毕后,已经是晚上九点半钟”第六段:从“当晚”到结尾以下是六年级上册语文开国大典的分段和段意,共计1500字。

一、引言部分(第1自然段)开篇以激昂的语调介绍了1949年10月1日这一具有历史意义的日子,这一天中华人民共和国成立了。

紧接着引出了文章的标题——《开国大典》。

二、大典前的准备(第2-5自然段)这一部分详细描述了开国大典前的准备工作。

首先介绍了大典的地点——天安门广场,然后通过一系列动词如“布置”、“排列”、“摆放”等,生动地描绘出大典前的紧张而有序的氛围。

此外,还提到了参加大典的三十万人的队伍,以及他们的兴奋和期待。

三、大典的正式开始(第6-10自然段)这一部分主要描述了开国大典的正式开始。

首先,通过描述毛主席的出现,引出了大典的高潮部分。

然后详细描绘了大典的场景,包括国歌的响起、国旗的升起、礼炮的鸣响等。

这一部分通过生动的细节描写,使读者仿佛置身于那个激动人心的时刻。

《开国大典》课文笔记一、生字词1. 生字-盏(zhǎn):量词,用于灯。

如一盏灯。

-栏(lán):栏杆,由扶手和支柱构成的栅杆护围。

如桥栏。

-汇(huì):河流会合在一起。

如汇聚。

-爆(bào):猛然炸裂并发出响声。

如爆炸。

-宣(xuān):公开说出,散布。

如宣布。

-帜(zhì):旗子。

如旗帜。

-阅(yuè):看,察看。

如阅览。

-制(zhì):规定,订立。

如制定。

-坦(tǎn):宽而平。

如平坦。

-距(jù):相隔的长度。

如距离。

-隆(lóng):盛大,厚,程度深。

如隆重。

2. 词语解释-开国大典:创建国家的重大典礼。

-排山倒海:推开高山,翻倒大海。

形容力量强盛,声势浩大。

-瞻仰:怀着崇敬的心情看。

二、课文结构1. 第一部分(第1-4 自然段):开国大典前,广场的情况。

-介绍了参加开国大典的人员、会场的布置等。

2. 第二部分(第5-10 自然段):开国大典的主体部分——典礼仪式。

-依次描写了毛泽东宣布中华人民共和国中央人民政府成立、升国旗、宣读中央人民政府公告等重要环节。

3. 第三部分(第11-13 自然段):阅兵式。

-描述了海、陆、空三军接受检阅的壮观场面。

4. 第四部分(第14、15 自然段):群众游行。

-展现了人民群众欢庆新中国成立的热烈场面。

三、重点语句分析1. “丁字形的广场汇集了从四面八方来的群众队伍。

”-这句话写出了开国大典的盛大场面,表现了人们对新中国成立的热切期盼和喜悦之情。

2. “三十万人的目光一齐投向主席台。

”-“一齐”体现了人们对毛主席和中央领导的崇敬和期待,也表现出了场面的庄严和肃穆。

3. “这庄严的宣告,这雄伟的声音,使全场三十万人一齐欢呼起来。

这庄严的宣告,这雄伟的声音,经过无线电的广播,传到长城内外,传到大江南北,使全中国人民的心一齐欢跃起来。

”-这句话运用了反复的修辞手法,强调了毛主席宣告中华人民共和国成立的重大意义和深远影响,表达了全国人民的无比激动和自豪之情。

妙解课文

默读课文,想想开国大典分为几个部分。

这篇课文按照事情发展的顺序,分为大典前、大典中、大典后三个部分。

事情发展的顺序

大典前大典中大典后

1949年10月1日,中华人民共和国中央人民

政府成立,在首都北京举行典礼。

参加开国大

典的,有中华人民共和国中央人民政府主席、

副主席、各位委员,有中国人民政治协商会议

全体代表,有工人、农民、学校师生、机关工

作人员、城防部队,总数达三十万人。

观礼台上还有外宾。

时间地点

大典前

参加的人员及人数参加典礼的人数之多,说明了全国人民对这次大典的期待和重视。

三十万

会场布置

会场在天安门广场。

广场呈丁字形。

丁字形一横的北面是一道河,河上并排架着五座白石桥;再北面是城墙,城墙中央高高耸起天安门的城楼。

丁字形的一竖向南直伸到中华门。

在一横一竖的交点的南面,场中挺立着一根电动旗杆。

六年级上册语文第7课《开国大典》

六年级上册语文第7课《开国大典》的内容,主要介绍了以下几个要点:

- 开国大典的背景:1949年9月21日,中国人民政治协商会议第一次全体会议在北京开幕,通过了《共同纲领》和《中央人民政府组织法》,并宣布中华人民共和国正式成立。

- 开国大典的过程:1949年10月1日下午3时,毛泽东主席在天安门城楼上宣告中华人民共和国中央人民政府成立,升起第一面五星红旗,宣读中央人民政府公告,举行阅兵式和群众游行,庆祝新中国的诞生。

- 开国大典的意义:开国大典是中国有史以来最伟大的事件,也是二十世纪世界最伟大的事件之一,它结束了少数剥削者统治广大劳动人民和帝国主义奴役中国各族人民的历史,中国人民从此成为国家的主人,中华民族的发展开启了新的历史纪元。

- 开国大典的影响:开国大典震撼了全世界,使中国在国际上获得了广泛的尊重和支持,也鼓舞了世界被压迫民族和被压迫人民争取解放的斗争。

开国大典的影像档案被俄罗斯联邦档案部门提供,并被剪辑制作成视频,是目前公开的关于开国大典的时间最长、内容最完整的视频。

开国大典的场景也被制作成了沙盘模型,展示在中国革命博物馆。

《开国大典》是人民教育出版社出版的统编教材六年级上册的一篇课文,作者是人民教育出版社小学语文室。

以下是该课文的原文:1949年10月1日下午3时,北京30万军民在天安门广场集会,庆祝中华人民共和国中央人民政府成立。

林伯渠宣布典礼开始,主席、副主席和委员们在天安门城楼上就位。

毛泽东主席庄严宣告:“中华人民共和国中央人民政府今天成立了!”军乐奏响《义勇军进行曲》,他亲自按动了电钮,升起了第一面五星红旗。

之后,举行了盛大的阅兵式。

中国人民解放军受阅部队以矫健的步伐通过天安门,新组建的人民空军飞行编队飞越首都上空。

群众游行开始了,工人、农民、学生、市民队伍高举红旗,纵情欢呼人民共和国的诞生。

当天晚上,北京市灯光灿烂,群众络绎不绝地来到市中心的天安门广场,载歌载舞,尽情欢庆。

开国大典结束了,但历史不会忘记这个伟大的时刻!中国人民从此站起来了!。

最新部编版六年级语文上册《7.开国大典》【知识点详细总结】

一、我会写:

政zhèng(邮政、政治、政策)宾bīn(外宾、来宾、宾客)盏zhǎn(数盏、酒盏、灯盏)栏lán(栏杆、石栏、桥栏)

汇huì(汇集、汇报、汇款)爆bào(爆炸、爆发、火爆)

宣xuān(宣布、宣传、宣誓)帜zhì(旗帜、标帜、独树一帜)阅yuè(检阅、阅读、阅览)制zhì(制服、制止、压制)

坦tǎn(坦克、坦然、坦白)距jù(距离、距今、相距)

隆lóng(隆重、隆冬、隆起)射shè(射入、射击、射门)二、多音字:

奔:bēn(奔跑)bèn(投奔)行:xíng(行走)háng(银行)三、形近字:

盏(灯盏)盖(瓶盖)栏(护栏)拦(阻拦)泽(光泽)择(选择)帜(旗帜)织(编织)阅(阅读)问(询问)距(距离)拒(拒绝)四、近义词:

汇集──聚集擎着──举着诞生──产生

欢跃──欢腾挺立──屹立瞻仰──瞻望

排山倒海──惊天动地迎风招展──随风飘扬

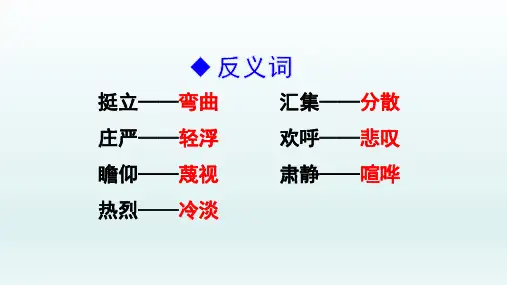

五、反义词:

汇集——分散庄严——轻浮肃静——喧哗热烈——冷淡

欢呼——悲叹完毕——开始整整齐齐——歪歪扭扭。

《开国大典》的课堂笔记1. 生字生词:典:典礼、典章制度、典范阅:检阅、阅兵、阅历指:指导、指挥、指定挥:挥舞、挥动、发挥城:城市、城楼、城堡市:市民、市区、上市宣:宣布、宣传、宣言传:传令、传达、传奇受:接受、受理、受害到:到达、到来、到场2. 课文解析:第一段(第1-5自然段):描述了开国大典的背景和会场的布置,以及参加大典的人们。

第二段(第6-11自然段):详细描述了毛主席的言行和宣布开国大典的情景。

第三段(第12-14自然段):描述了阅兵式的盛况,包括各个部队的进场和接受检阅的情景。

第四段(第15-18自然段):描述了群众游行的热烈场面,以及人们对于新中国的期望和庆祝活动。

3. 语法知识点:— 1 —被动语态的使用:如“我被邀请参加典礼”,“典礼被宣布开始”。

连词的使用:如“而且”、“但是”、“所以”。

4. 重点难点解析:重点:理解课文中描述的场景和人物形象,以及开国大典的意义。

难点:理解课文中使用的历史背景和政治术语,以及对于中国历史和文化的了解。

5. 拓展延伸:提供与课文相关的背景资料,如新中国成立的历史背景和意义等。

提供与课文相关的图片或视频资料,帮助学生更直观地了解开国大典的场面和氛围。

6. 课堂笔记整理:在课堂学习中,及时整理笔记,将重点内容记录下来。

可以将笔记整理成思维导图或树状结构,方便后续复习和记忆。

7. 课后思考题及答案:问题1:毛主席在开国大典中扮演了什么角色?他对中国人民的意义是什么?答案1:毛主席是开国大典的主要领导人物,他宣布了中华人民共和国的成立,并进行了阅兵式的检阅。

他是中国共产— 2 —党的主要领导人之一,对于中国人民的意义非常重大。

问题2:开国大典的意义是什么?它对于中国历史和文化有什么影响?答案2:开国大典标志着中华人民共和国的成立,结束了中国半殖民地半封建社会的历史,实现了中国人民的民族独立。

同时,它也为中国未来的发展奠定了基础,对于中国历史和文化产生了深远的影响。

识字解词古文识字(坦)土,地面

旦,敞亮形容词,地面平展,开阔敞亮。

获,

识字解词借助语境理解词语

1949年10月1日,中华人民共和国中央人民政府成立,在首都北京举行典礼。

郑重举行的仪式。

丁字形的广场汇集了从四面八方来的群众队伍。

聚集。

识字解词

下午3点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声,中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东出现在主席台上,跟群众见面了。

排,推开。

倒:翻倒。

推开山岳,翻倒大海。

形容力量强,声势大。

这庄严的宣告,这雄伟的声音,使全场30万

人一齐欢呼起来。

庄重而严肃。

识字解词

正是这战斗的声音,曾经鼓舞中国人民为新中国的诞生而奋斗。

指人出生。

课文指中华人民共和国庄严成立了。

毛主席在群众一阵又一阵的掌声中宣读中央人

民政府的公告。

政府或机关团体等向公众发出的通告。

识字解词

接着是一个战车师,各种装甲车和坦克车两辆或三辆一排,整整齐齐地前进;

装有火炮、机枪和旋转炮塔的履带式装甲战斗车辆。

群众看见了,都把头上的帽子、手里的报纸和

别的东西抛上天去,欢呼声盖过了飞机的隆隆声。

文中指群众的欢呼声之大,超过了飞机的隆隆声。

水库论坛https://。