58-全国1:100万区域地震构造图编制

- 格式:docx

- 大小:175.56 KB

- 文档页数:19

新一代《中国地震动参数区划图》解读及贯标要点林功丁【摘要】地震动参数区划图,是一般建设工程确定抗震设防要求的依据.为正确理解和掌握新一代《区划图》的目的,文章通过对新一代《区划图》的解读,并结合现行《建筑抗震设计规范》的要求提出贯标要点.【期刊名称】《福建建筑》【年(卷),期】2016(000)009【总页数】3页(P1-3)【关键词】地震动参数;地震动参数区划图;抗震设防烈度;建筑抗震设计;贯标要点【作者】林功丁【作者单位】福州市建筑设计院福建福州350011【正文语种】中文【中图分类】P315.5国家标准《中国地震动参数区划图》GB18306-2015[1](以下简称为新一代《区划图》)于2015年5月15日发布,今年6月1日正式实施。

新建、改建、扩建一般建设工程的抗震设防,以及社会经济发展规划和国土利用规划、防灾减灾规划、环境保护规划等均要按该标准执行。

众所周知,地震灾害造成的重大人员伤亡并不都是由于地震本身造成的。

据统计,地震灾害中95%以上的人员伤亡都是因建筑物倒塌所致。

因此,减轻地震灾害最有效的途径就是做好建筑物的抗震设防工作。

抗震设防的首要环节是确定抗震设防要求,即确定建筑物必须达到的抗震能力。

地震动参数区划图,就是以地震动参数为指标,将国土范围划分为不同地震危险程度或抗震设防等级的地图,是一般建设工程确定抗震设防要求的依据。

本文通过对新一代《区划图》的解读,并结合现行《建筑抗震设计规范》GB50011-2010[2](以下简称为现行《抗震规范》)和该规范2016局部修订版[3]的要求提出贯标要点,以期达到正确理解和掌握新一代《区划图》的目的。

我国前三代《区划图》以地震烈度为指标,对全国进行地震烈度区划,编制成地震烈度区划图。

第一代《区划图》1957年出版,编制原则为历史地震烈度的重复原则和相同发震构造发生相同地震烈度的类比原则,给出未来(无时限)可能遭遇历史上曾发生的最大地震烈度。

工程场地地震安全性评价技术规范GB 17741-19991999-04-26发布1999-11-01实施国家质量技术监督局发布前言本标准是根据中国地震局现行《工程场地地震安全性评价工作规范》和该规范1994年实施以来所积累的经验制定的。

制定本标准的目的是为了贯彻《中华人民共和国防震减灾法》,切实做好建设工程场地及区域地震安全性评价工作。

制定本标准时,广泛听取了我国工程界、地震界技术专家和管理专家,以及国家地震烈度评定委员会委员的意见。

本标准由中国地震局提出并归口。

本标准起草单位:中国地震局地球物理研究所、地质研究所、工程力学研究所。

本标准主要起草人:胡聿贤、时振梁、冯启民、张裕明、金严、杜玮、吴为民。

1 范围本标准规定了工程场地地震安全性评价的技术要求和技术方法,适用于新建、扩建、改建建设工程、大型厂矿企业、大城市和经济建设开发区的选址、确定抗震设防要求、制定发展规划和防震减灾对策。

2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

本标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 50267-1997 核电厂抗震设计规范GBJ 7-1989 建筑地基基础设计规范JGJ 83-1991 软土地区工程地质勘察规范3 定义本标准采用下列定义。

3.1 本底地震background earthquake一定地区内没有明显构造标志的最大地震。

3.2 场地相关反应谱site-specific response spectrum考虑地震环境及场地条件影响得到的地震反应谱。

3.3 地震带seismic belt地震活动性与地震构造条件密切相关的地带。

3.4 地震地质灾害earthquake induced geological disaster在地震作用下,地质体变形或破坏所引起的灾害。

3.5 地震动参数ground motion parameter地震引起地面运动的物理参数,包括加速度、反应谱等。

1.项目分析(从工程重要性、结构特点,地震环境,场地条件3方面着手)工程属管线型重大生命线构筑物工程,重要;与一般地面建构筑物不同,它与地面的接触是线状接触,又埋入地下,如受地震破坏应是变形破坏;它不存在小震不坏的问题,一旦破坏就会产生严重后果;但另有一地面加压站应按地面建筑予以设防。

从地震环境看,它穿越已知一断裂,但断裂活动性不明,这正是安评要解决的问题。

从场地条件看,它至少跨越2个不同的地质单元(设基岩出露区为A,覆盖区为B区,见图示),安评结果对此应予区分。

工程场地示意图2.关键技术问题(针对上述特殊条件,做出针对性关键技术要点)①长输管线场地至少2个不同地质单元,在管线沿线宜以地震区域区划工作安排场地安评;加压站处应按地面建筑单独给出设防参数;②提供的抗震设防水准应能满足中大震不坏要求,提供参数应适合变形设防需要,加压站参数层位应包含地表及地下2m处;③重点调查管线两侧25Km范围内断裂活动性、地震活动(震级、震中、震源深度),对划定的潜源的边界、震级上限、概率密度函数作调查、论证和分析。

理由充分时可对潜源适当调整;如果25Km范围外还有活动断裂,就适当扩大近场范围。

④对已知断裂的位置、活动性质、年代、活动速率、地表破裂的可能性及大小、对工程的影响予以评价。

3.工作及成果目标(从规范、安评级别、地震动水准、参数、层位,地质灾害看)①适用规范:《工程场地地震安全性评价》GB17741-2005,《建筑物抗震设计规范》GB50011-2001,《构筑物抗震设计规范》GB50191-1993,等;②设计参数:阻尼比0.05的峰值加速度Am、加速度反应谱、峰值速度Vm;③设防水准:管线50年超越概率10%、2%;加压站50年超越概率63%、10%、2%,④参数层位:加压站地表及地下2m;管线沿线仅作危险性分析(基岩面);⑤给出断裂对全线的影响可能、大小、位错量等评价。

加压站液化判定。

4.技术思路(从框图思路、特殊点-如场地探测特殊要求等考虑)①管线沿线按Ⅲ级安评区域区划、加压站按Ⅱ级安评作工作;②场地平坦,按Ⅰ维模型计算加压站的地震动参数;③收集、整理、分析区域、近场、场地范围的地形地貌、工程地质、水文地质、地质构造、地震活动、第四系厚度、历史震害资料;收集该范围的卫星、航片解译资料;收集1:25万近场范围地质构造图;④以工程场地外延150Km范围编辑区域地震构造图(1:100万),给出破坏性地震的发震构造标志;⑤沿线两侧25Km范围的近场地质构造、地震活动调查基础上,编辑1:25万近场地震构造图;并对可能调整的潜源及其参数予以论证;25Km外如还有活动断裂,扩大这近场范围作调查。

地震区划图简介一、我国地震区划图的沿革建国以来,我国先后四次编制了全国性的地震区划图,分别为:1、1957年地震区划图2、1977年地震烈度区划图3、1990年地震烈度区划图4、中国地震动参数区划图2000年8月1日,以国标形式正式颁布实施的《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)进一步与国际接轨,采用反应谱双参数标定形式给出了一般场地条件下(Ⅱ类场地)50年超越概率10%的水平向峰值加速度区划图、特征周期区划图及参数调整表,并对其适用范围作了严格界定。

新区划图强调了地震环境对反应谱形状的控制作用和场地条件对特征周期的调整,其结果更有表征性。

已颁布实施的《建筑抗震设计规范》(GB50011 -2001)采用了新区划图的成果,按此进行抗震设计,提高了城市大量涌现的十几层至二十几层高层建筑的抗震水平。

二、中国地震动参数区划图的主要内容《中国地震动参数区划图》是我国第一次以国家强制性标准形式颁布实施、并以首次地震动参数形式给出的区划图,所采用的抗震设防水准为50年超越概率10%(地震重现周期为475年),是根据地震环境、工程的重要性、国家的经济承受能力及所要达到的安全目标等综合确定的,这是目前国际工程界通常采用的风险水准。

新区划图图件比例尺为1:400万,基础图件比例尺1:25 0万—1:600万。

主要内容有:1、中国地震动峰值加速度区划图新区划图为Ⅱ类场地对应50年超越概率10%的峰值加速度分区图,共分7个区:<0.05g、0.05g、0.1g、0.15g、0.20g、0.30g、≥0.40 g。

《中国地震动烈度区划图(1990)》共分为5个区:<Ⅵ度、Ⅵ度、Ⅶ度、Ⅷ度、≥Ⅸ度。

新区划图与《中国地震动烈度区划图(1990)》相比,相当于在Ⅶ-Ⅷ度、Ⅷ-Ⅸ度间进一步细分,增加Ⅶ度半、Ⅷ度半两档。

采用上述分区形式主要是考虑与烈度区划图的衔接,以及现行行业抗震设计规范的顺利过渡,能够满足面大量广的一般工业与民用建筑的抗震设计需要。

工程场地地震安全性评价技术规范GB 17741-19991999-04-26发布1999-11-01实施国家质量技术监督局发布前言本标准是根据中国地震局现行《工程场地地震安全性评价工作规范》和该规范1994年实施以来所积累的经验制定的。

制定本标准的目的是为了贯彻《中华人民共和国防震减灾法》,切实做好建设工程场地及区域地震安全性评价工作。

制定本标准时,广泛听取了我国工程界、地震界技术专家和管理专家,以及国家地震烈度评定委员会委员的意见。

本标准由中国地震局提出并归口。

本标准起草单位:中国地震局地球物理研究所、地质研究所、工程力学研究所。

本标准主要起草人:胡聿贤、时振梁、冯启民、张裕明、金严、杜玮、吴为民。

1 范围本标准规定了工程场地地震安全性评价的技术要求和技术方法,适用于新建、扩建、改建建设工程、大型厂矿企业、大城市和经济建设开发区的选址、确定抗震设防要求、制定发展规划和防震减灾对策。

2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

本标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 50267-1997 核电厂抗震设计规范GBJ 7-1989 建筑地基基础设计规范JGJ 83-1991 软土地区工程地质勘察规范3 定义本标准采用下列定义。

3.1 本底地震background earthquake一定地区内没有明显构造标志的最大地震。

3.2 场地相关反应谱site-specific response spectrum考虑地震环境及场地条件影响得到的地震反应谱。

3.3 地震带seismic belt地震活动性与地震构造条件密切相关的地带。

3.4 地震地质灾害earthquake induced geological disaster在地震作用下,地质体变形或破坏所引起的灾害。

3.5 地震动参数ground motion parameter地震引起地面运动的物理参数,包括加速度、反应谱等。

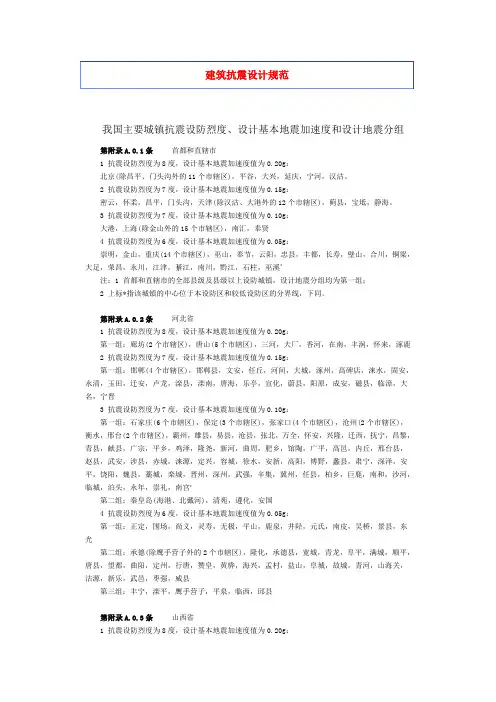

第一组:太原(6个市辖区),临汾,忻州,祁县,平遥,古县,代县,原平,定襄,阳曲,太谷,介休,灵石,汾西,霍州,洪洞,襄汾,晋中,浮山,永济,清徐2 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g:第一组:大同(4个市辖区),朔州(朔城区),大同县,怀仁,浑源,广灵,应县,山阴,灵丘,繁峙,五台,古交,交城,文水,汾阳,曲沃,孝义,侯马,新绛,稷山,绛县,河津,闻喜,翼城,万荣,临猗,夏县,运城,芮城,平陆,沁源*,宁武*3 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g:第一组:长治(2个市辖区),阳泉(3个市辖区),长治县,阳高,天镇,左云,右玉,神池,寿阳,昔阳,安泽,乡宁,垣曲,沁水,平定,和顺,黎城,潞城,壶关第二组:平顺,榆社,武乡,娄烦,交口,隰县,蒲县,吉县,静乐,盂县,沁县,陵川,平鲁4 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g:第二组:偏关,河曲,保德,兴县,临县,方山,柳林第三组:晋城,离石,左权,襄垣,屯留,长子,高平,阳城,泽州,五寨,岢岚,岚县,中阳,石楼,永和,大宁第附录A.0.4条内蒙自治区1 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.30g:第一组:土默特右旗,达拉特旗*2 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g:第一组:包头(除白云矿区外的5个市辖区),呼和浩特(4个市辖区),土默特左旗,乌海(3个市辖区),杭锦后旗,磴口,宁城,托克托*3 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g:第一组:喀喇沁旗,五原,乌拉特前旗,临河,固阳,武川,凉城,和林格尔,赤峰(红山*,元宝山区)第二组:阿拉善左旗4 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g:第一组:集宁,清水河,开鲁,傲汉旗,乌特拉后旗,卓资,察右前旗,丰镇,扎兰屯,乌特拉中旗,赤峰(松山区),通辽*第三组:东胜,准格尔旗5 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g:第一组:满洲里,新巴尔虎右旗,莫力达瓦旗,阿荣旗,扎赉特旗,翁牛特旗,兴和,商都,察右后旗,科左中旗,科左后旗,奈曼旗,库伦旗,乌审旗,苏尼特右旗第二组:达尔罕茂明安联合旗,阿拉善右旗,鄂托克旗,鄂托克前旗,白云伊金霍洛旗,杭锦旗,四王子旗,察右中旗第附录A.0.5条辽宁省1 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g:普兰店,东港2 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g:营口(4个市辖区),丹东(3个市辖区),海城,大石桥,瓦房店,盖州,金州3 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g:沈阳(9个市辖区),鞍山(4个市辖区),大连(除金州外的5个市辖区),朝阳(2个市辖区),辽阳(5个市辖区),抚顺(除顺城外的3个市辖区),铁岭(2个市辖区),盘锦(2个市辖区),盘山,朝阳县,辽阳县,岫岩,铁岭县,凌源,北票,建平,开原,抚顺县,灯塔,台安,大连,大洼,辽中4 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g:本溪(4个市辖区),阜新(5个市辖区),锦州(3个市辖区),葫芦岛(3个市辖区),昌图,西丰,法库,彰武,铁法,阜新县,康平,新民,黑山,北宁,义县,喀喇沁,凌海,兴城,绥中,建昌,宽甸,凤城,庄河,长海,顺城注:全省县级及县级以上设防城镇的设计地震分组,除兴城、绥中、建昌、南票为第二组外,均为第一组。

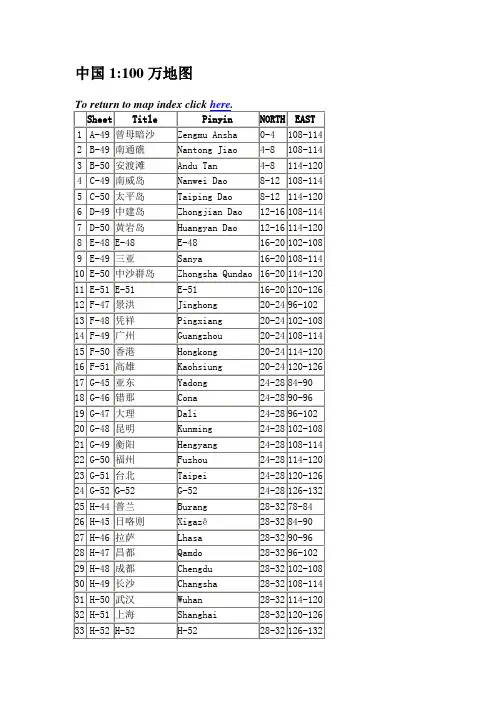

南海北部海域1∶100万灾害地质因素分布图编制刘鑫;石要红;马胜中【摘要】以灾害地质出现的空间为主线,将海洋灾害地质因素分为海岸带灾害地质因素、海底表层灾害地质因素、浅层灾害地质因素以及构造灾害地质因素4大类型。

利用数字化编图技术对新旧资料进行处理,运用多种技术手段确保编图质量;各灾害因素在MapGIS基础平台上以点、线、面3种图元表示,根据其类型进行分层设计并统一成图;并简要分析了区域海洋灾害地质因素的分布特征及范围,以期为我国海底勘测、科学研究及防灾减灾等工作提供基础资料。

【期刊名称】《地理空间信息》【年(卷),期】2013(000)003【总页数】4页(P151-153,162)【关键词】地质灾害因素;南海北部;数字编图;MapGIS平台【作者】刘鑫;石要红;马胜中【作者单位】广州海洋地质调查局,广东广州510075;广州海洋地质调查局,广东广州510075;广州海洋地质调查局,广东广州510075【正文语种】中文【中图分类】P208南海位于地球上2个最大的自然灾害带——环太平洋带和地中海-喜马拉雅带的交汇处, 是我国海洋灾害地质条件最为复杂、地质灾害潜在危险性最大的海区。

南海北部又是我国海上油气开发和工程建设的重要区域,由于海底地质条件差异较大,由海底不稳定造成的地质灾害事件屡有发生。

随着海洋开发及防灾减灾工作力度的不断加大,编制区域海洋灾害地质图对海洋平台搭建和海底管道铺设等海底工程均有重要意义。

国外海洋地质研究工作起步较早,欧洲、美国及加拿大等发达国家的小比例尺、近海海底调查已基本结束,特别是针对威胁海上石油平台的近海海底斜坡调查研究[1,2]。

我国海洋灾害地质调查研究起步相对较晚,与国外也有一定的差距。

80年代以来,我国在南海的海洋灾害地质研究取得了一定成果,包括《南海北部地质灾害及海底工程地质条件评价》[3];1∶200万南海地质灾害图;南海珠江口盆地油气开发区1∶20万海洋工程地质调查,发现了位于陆架和陆架坡折区存在1 000 km2的海底滑坡区[4,5]。

国家标准GB 17741-2005《工程场地地震安全性评价》宣贯教材二○○五年十二月序地震安全性评价是《中华人民共和国防震减灾法》确立的一项法律制度,涉及人民生命财产安全和国民经济的可持续发展,同时,地震安全性评价工作专业性强、技术含量高、综合性强,国家标准GB 17741-1999《工程场地地震安全性评价技术规范》对地震安全性评价工作的基础资料、技术思路等作出了明确规定和具体要求。

该标准实施以来,在新建、扩建、改建建设工程及大型厂矿企业、城镇、经济建设开发区的选址和抗震设防要求确定,以及社会经济发展规划、防震减灾对策的制定等工作中发挥了重要作用。

随着《地震安全性评价管理条例》和国家标准GB 18306-2001《中国地震动参数区划图》的颁布实施,各行业建设工程对地震安全性评价工作提出了新的要求,原标准中部分技术内容与现行法规和相关标准已不相适应;地震安全性评价技术在工程实际应用中不断发展和相关领域研究工作的深入也为标准的进一步完善创造了条件。

为了保证与现行法规和相关标准的协调,尽力满足建设工程对地震安全性评价工作的需求,吸纳近年来地震安全性评价工作经验及最新科研成果,使地震安全性评价工作更好地服务于工程建设,在原国家标准的基础上,修订完成的国家标准GB 17741-2005《工程场地地震安全性评价》,已经由国家质量技术监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会批准发布,并于2005年10月1日正式实施。

为了保证国家标准GB 17741-2005《工程场地地震安全性评价》的贯彻实施,便于从事地震安全性评价工作有关的工程技术人员更好地理解和正确使用,中国地震局组织编写了这本宣贯教材。

本宣贯教材对标准条文进行了逐条解释,对关键技术内容、技术方法、工作深度、基础资料的详细程度、评价结果的合理性及适用性等进行了详细阐述和例证。

本宣贯教材涵盖了地震安全性评价工作的各个环节,内容丰富,结构清晰,对国家标准的贯彻实施和正确使用具有积极的指导作用。

雷启云,郑文俊,王银,等. 鄂尔多斯活动地块及边界带1∶50万地震构造图编制[J]. 地震科学进展, 2024, 54(1): 65-74. doi:10.19987/j.dzkxjz.2023-059Lei Q Y, Zheng W J, Wang Y, et al. The compilation of 1∶500 000 seismotectonic map of the Ordos active block and boundary zone[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2024, 54(1): 65-74. doi:10.19987/j.dzkxjz.2023-059学术论文鄂尔多斯活动地块及边界带1∶50万地震构造图编制*雷启云1)※ 郑文俊2) 王 银1) 余思汗1) 沈旭章2) 郝 明3)1) 宁夏回族自治区地震局,宁夏银川 7500012) 中山大学地球科学与工程学院,广东珠海 5190823) 中国地震局第二监测中心,陕西西安 710054摘要 地震构造图是综合反映特定地区地震构造环境和地震活动水平的基础性图件,鄂尔多斯活动地块及边界带1∶50万地震构造图是国家重点研发计划 “鄂尔多斯活动地块边界带动力学模型与强震危险性研究” 项目的一个专题成果。

该图以鄂尔多斯活动地块及边界带为编图范围,参照地震行业有关地震构造图编制标准和数据库标准,在系统收集和整理区域地理信息、地质、活动构造、地震、地球物理等资料的基础上,开展高分辨卫星影像解译,吸收项目最新研究成果,建设了编图所需的基础数据库;通过资料矢量化、地层界线修改、断层修改、图面修饰、图件复核等环节,编制成鄂尔多斯活动地块及边界带1∶50万地震构造图。

该图反映了由银川盆地—贺兰山、弧形构造束、渭河盆地、山西地堑系、河套盆地等活动构造单元组成的鄂尔多斯活动地块边界带,以及相邻地块有关地震构造的最新资料,完善了鄂尔多斯地块及边界带活动构造几何学和运动学图像,建成了区域地震构造基础数据库。

·全国1:100万区域地震构造图编制Compilation of 1:1,000,000 Seismic Tectonics Map目次引言 (3)1 范围 (4)2 规范性引用文件 (4)4 基本规定 (6)5 编图流程 (6)6 资料收集整理 (7)7 地震构造图标绘内容和要求 (10)8 成果 (15)附录 A (资料性附录)地震构造图平面布局 (18)附录 B (规范性附录)活动火山和地壳应力场数据字典........ 错误!未定义书签。

参考文献.. (19)引言地震构造是与地震孕育和发生有关的地质构造。

地震构造图是研究一个地区发震构造的基础图件,对地震灾害风险源的调查、发震构造的识别、潜在震源区的划分都起着重要作用。

1:100万是地震构造图编制的基本比例尺,1:100万地震构造图是“九大工程”之地震灾害风险调查与重点隐患排查的基本图件。

考虑到技术标准的普适性和现实可行性,并避免因编制单位和编制人的不同造成的内容和要素的差别,特制定本技术规范,统一规范全国1:100万地震构造图编制的流程、内容和要求。

1 范围本技术规范规定了1:100万地震构造图编制的编图流程、资料收集整理、地震构造图标绘的内容和要求,附图、成果类型和地震构造图说明书的编写要求。

本技术规范适用于地震灾害风险调查中1:100万地震构造图的编制,其他工作中涉及的地震构造图的编制也可参照使用。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 958 区域地质图图例GB 17740 地震震级的规定GB 17741 工程场地地震安全性评价GB 17742 中国地震烈度表GB/T 36072 活动断层探测DB/T 53 1:50 000 活动断层填图DB/T 65 1:50 000 活动断层填图数据库规范3 术语和定义GB 17740、GB 17741、GB 17742、GB/T 36072、GB/T 18207(所有部分)、DB/T 53界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1活动断层 active fault距今12万年以来有过活动的断层,包括晚更新世断层和全新世断层。

[GB/T 36072—2018,定义3.1]3.2活动构造 active tectonics晚更新世以来有活动的地质构造,包括活动断层、活动褶皱、活动盆地、活动隆起等。

[GB 17741,定义3.10]3.3地震构造 seismic tectonics与地震孕育和发生有关的地质构造。

[GB 17741,定义3.4]3.4地震构造环境 seismotectonic setting与区域地震活动及其空间分布关系密切的地壳动力学与地质构造背景总称。

[GB/T 36072—2018,定义3.18]3.5地震构造图 seismic-tectonics map反映一定区域范围内地震构造环境的图件。

3.6地震区 seismic region地震活动性和地震构造环境均相类似的区域。

[GB 17741,定义3.7]3.7地震带 seismic belt地震活动性与地震构造条件密切相关的地带。

[GB 17741,定义3.8]3.8古地震 paleo-earthquake没有文字记载、采用地质学方法发现的地震事件。

[GB/T 36072—2018,定义3.16]4 基本规定4.1 地震构造图的底图应采用满足1:100万比例尺的基础地理信息数据。

4.2 应按照GB/T 17740的规定使用震级。

震级采用符号M表示。

4.3 应按照DB/T 72-2018《活动断层探察图形符号》的规定使用图形符号。

4.4地震构造图数据库的数据字典应符合DB/T 65-2016的规定。

4.5 地震构造图应采用:a)CGCS2000国家大地坐标系;b)等角横切椭圆柱投影,中央经线为最接近图幅中央的整数经线;c)规整图幅。

4.6 地震构造图应包含:图名、主图、数字比例尺、线段比例尺、投影方式、图例和责任表。

附录A中图A.1给出了地震构造图平面布局示例。

5 编图流程5.1 编图流程包括下列三个阶段:a)资料收集整理;b)地震构造图编制和数据库建设;c)成果产出。

5.2图1 给出了地震构造图编制工作流程示意图。

资料收集整理地震构造图编制与数据库建设成果产出图1 地震构造图编制工作流程示意图6 资料收集与信息提取6.1 1:100万地震构造图编制应收集下列资料和信息a)基础地理信息数据;b)遥感数据和遥感解译c)地质资料和信息;c)活动构造资料和信息;d)地球物理资料和信息;e)地震资料和信息;f)大地测量资料和信息;6.2 基础地理信息a)应提取水系、山系、省市(县)、主要公路、铁路等信息。

b)应提取与地震构造图编制密切相关的地名、地物点信息。

6.3 遥感数据和遥感解释6.3.1遥感数据应收集不同时间段、分辨率不低于15m的卫星遥感数据、航空遥感数据等。

6.3.2 遥感解译应提取的遥感信息和制作、完善的数据包括:a)对编图区、特别是工作基础差的地区,应进行活动构造解译。

解译的内容包含:活动构造(包括活动断层、活动褶皱、活动火山等)的平面分布等;绘制遥感解译面状地物地貌和线状地物地貌;c)应根据解译结果,完善活动断层、地震地表破裂等线状以及活动褶皱、活动火山等面状地貌。

6.4 地质资料和信息6.4.1 地质资料应收集地层和岩石、地质构造、新构造运动、第四纪地质、水文地质、工程地质、石油地质等资料,包括相应的图件和说明书等。

6.4.2 地质信息应提取的地质信息和制作的数据包括:a)沉积岩、变质岩、岩浆岩的分布信息,绘制地层面要素、地层界线要素、地层产状点要素、岩体面要素、岩体界线要素等;b)第四纪或新生代以来地层的厚度信息,绘制第四纪或新生代以来地层等厚线要素等;c)断层分布、长度和运动性质的信息,绘制断层线要素;d)新构造活动与新构造分区等面要素6.5 地球物理资料和信息6.5.1 地球物理资料应收集已有的人工地震反射/折射、大地电磁、地震层析成像、航磁异常、重力异常等地球物理资料。

6.5.2 地球物理信息应提取的地球物理信息和制作的数据包括:a)地壳和上地幔速度结构、电性结构、结构构造信息,绘制地球物理剖面线要素;b)莫霍面深度分布信息,绘制莫霍面深度线要素;c)航磁异常分布信息,绘制航磁资料覆盖范围面要素和重磁解译线要素;d)重力异常分布信息,绘制重力资料覆盖范围面要素和重磁线要素。

6.5 活动构造资料和信息6.5.1 活动构造资料应收集活动断层、活动褶皱、地震地表破裂带、活动盆地、活动火山和活动块体等资料。

6.5.2 活动构造信息应提取的活动构造信息和制作的数据包括:a)活动断层的平面分布、时代、性质和速率信息,绘制活动断层线要素;b)活动断层上古地震事件信息,包括探槽与古地震属性;c)活动褶皱的平面分布、参与褶皱的地层、缩短速率和隆升速率等信息,绘制活动褶皱轴线要素;d)地震地表破裂带分布、长度、垂直位移、水平位移等信息,绘制地震地表破裂带线要素、面状地貌、线状地貌、点状地貌要素;e)活动盆地分布、第四纪或新近纪以来地层厚度等信息,绘制盆地分布面要素、地层厚度线要素;f)活动火山分布、熔岩等信息,绘制活动火山点要素、熔岩流面要素;g)活动块体划分与活动构造分区,绘制活动块体与活动构造分区面要素。

6.6 地震资料和信息6.6.1 地震资料应收集正式出版的或地震部门颁布的最新版地震目录、震源机制解和地震报告。

6.6.2 地震信息应提取的地震信息和制作的数据包括:a)地震发生的时间、震级、震中位置、震源深度等信息;b)震源机制解参数,如节面Ⅰ、节面Ⅱ、P轴和T轴,绘制地震点要素;c )1970年以来大于等于4.7级地震目录和1970年前大于等于434 级以上地震目录,绘制地震点要素。

6.7 大地测量资料和信息6.7.1 大地测量资料 收集全球导航卫星系统(GNSS )、水准测量、地应力测量等资料。

6.7.2 大地测量信息宜提取的大地测量信息和制作的数据包括:a )全球卫星导航系统测量给出的水平形变场,绘制水平形变场资料的空间范围框面要素;b )水准测量给出的垂直形变场,绘制垂直形变场资料的空间范围框面要素;c )地应力测量给出的地应力场,绘制应力场资料的空间范围框面要素。

7 地震构造图标绘内容和要求7.1 图名、比例尺与投影7.1.1 图名7.1.1.1 应以图幅内主要城市、县名称命名地震构造图。

7.1.1.2 图名应位于主图的正上方,距离图框1 cm ~2 cm 。

附录A 给出了图名的位置示例。

7.1.2 比例尺7.1.2.1 数字比例尺位于主图的正下方,距离图框0.8 cm ~1.5 cm 。

附录A 给出了数字比例尺的位置示例。

7.1.2.2 线段比例尺应位于数字比例尺正下方,距离数字比例尺0.8 cm ~1.5 cm 。

附录A 给出了线段比例尺位置示例。

7.1.2.3线段比例尺之上表示长度的字符应按从小到大的顺序从左到右依次排列,如0、20km,或0、50km。

7.1.3 投影7.1.3.1 在主图图框下方、右下角外侧标明投影方式,距离主图图框0.8cm~1.5cm。

附录A给出了投影方式位置示例。

7.1.3.2 投影方式应为等角横切椭圆柱投影,并标示中央经线的经度。

7.2 主图标注的内容和要求7.2.1 地质单元7.2.1.1 前新生代地层、岩浆岩a)地层宜划分到界。

b)岩浆岩宜按产状、侵入期次和类型划分。

7.2.1.2 新生代地层、岩浆岩a)新生代地层按时代划分为古近纪、新近纪和第四纪。

b)岩浆岩宜按时代划分为古近纪、新近纪和第四纪,按产状划分为侵入岩和喷出岩。

c)应标示活动火山火山口的位置。

7.2.2 断层7.2.2.1 活动时代宜划分为全新世活动断层、晚更新世活动断层、早-中更新世断层、前第四纪断层。

7.2.2.2 断层性质和编号a)应区分为正断层、逆断层、走滑断层、走滑逆断层、走滑正断层、逆走滑断层、正走滑断层,宜标示断层的产状。

b)断层编号应为F1、F2、F3……Fn。

7.2.2.3 断层的展布a)应标绘长度大于等于10 km所有活动断层。

b)宜标示活动断层的活动速率,单位为毫米每年(mm/a)。

c)宜标绘长度大于等于20 km的早—中更新世断层。

d)宜标绘具有控制性构造意义的前第四纪断层。

7.2.2.4 地震地表破裂带应标绘历史地震、现代地震地表破裂带,以及位移参数。

7.2.3 褶皱7.2.3.1 新生代地层分布足以识别活动背斜或向斜构造时,可标绘背斜或向斜的轴线。

7.2.3.2新生代地层分布不足以识别活动背斜或向斜构造时,应标绘背斜或向斜的轴线。