地震相解释和构造解释

- 格式:doc

- 大小:4.19 MB

- 文档页数:9

通过层序的划分,可以大致确定不同类型的砂岩储集体在纵向上发育的有利层位。

通过对有利层序内地震相的研究,可以确定砂岩储集体的沉积相及横向的分布范围,从而为砂岩储层的综合预测奠定基础。

一、地震相分析(一)地震相概念地震相是沉积相在地震剖面上表现的总和,是由沉积环境(如海相或陆相)所形成的地震特征,是指一定面积内的地震反射单元,该单元内的地震属性参数与相邻的单元不同.它代表产生其反射的沉积物的岩性组合、层理和沉积特征。

(二)地震相分析地震相分析就是在划分地震层序的基础上,利用地震参数特征上的差别,将地震层序划分为不同的地震相区,然后作出岩相和沉积环境的推断。

用来限定地震相单位的基本参数是那些涉及层系内部的反射形态和层系本身的几何外形的有关参数,目前在地震相分析中使用的地震反射参数及其地质解释如下:(1)反射结构:反射结构反映层理类型、沉积作用、剥蚀和古地貌以及流体类型。

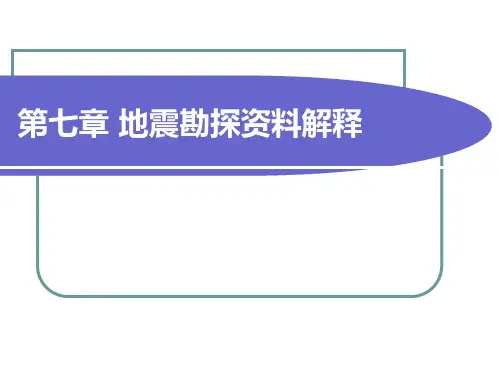

(2)地震相单元外形和平面组合:不同沉积环境下形成的岩相组合有特定的层理模式和形态模式,导致反射结构和外形的特定组合,从而反映沉积环境、沉积物源和地质背景。

(3)反射振幅:反射振幅与波阻抗差有关,反映界面速度一密度差、地层间隔及流体成分和岩性变化。

大面积的振幅稳定揭示上覆、下伏地层的良好连续性,反映低能级沉积;振幅快速变化,表示上覆和(或)下伏地层岩性快速变化,是高能环境的反映。

(4)反射频率:反射频率受多种因素的影响,如地层厚度、流体成分、埋深、岩性组合、资料处理参数等。

视频率的快速变化往往说明岩性的快速变化,因而是高能环境的产物。

(5)同相轴连续性:它直接反映地层本身的连续性,与沉积作用有关。

连续性越好,表明地层越是与相对较低的能量级有关;连续性越差,反映地层横向变化越快,沉积能量越高。

(6)层速度:层速度反映岩性、孔隙度、流体成分和地层压力。

由于同一地震相参数的变化可以由多种地质作用产生,因此地震相分析具有明显的多解性。

但是既然地震相是沉积相的反映,地震相必然能够反映储集体或油气储集相带(刘震,1997)。

通过层序的划分,可以大致确定不同类型的砂岩储集体在纵向上发育的有利层位。

通过对有利层序内地震相的研究,可以确定砂岩储集体的沉积相及横向的分布范围,从而为砂岩储层的综合预测奠定基础。

一、地震相分析(一)地震相概念地震相是沉积相在地震剖面上表现的总和,是由沉积环境(如海相或陆相)所形成的地震特征,是指一定面积内的地震反射单元,该单元内的地震属性参数与相邻的单元不同.它代表产生其反射的沉积物的岩性组合、层理和沉积特征。

(二)地震相分析地震相分析就是在划分地震层序的基础上,利用地震参数特征上的差别,将地震层序划分为不同的地震相区,然后作出岩相和沉积环境的推断。

用来限定地震相单位的基本参数是那些涉及层系内部的反射形态和层系本身的几何外形的有关参数,目前在地震相分析中使用的地震反射参数及其地质解释如下:(1)反射结构:反射结构反映层理类型、沉积作用、剥蚀和古地貌以及流体类型。

(2)地震相单元外形和平面组合:不同沉积环境下形成的岩相组合有特定的层理模式和形态模式,导致反射结构和外形的特定组合,从而反映沉积环境、沉积物源和地质背景。

(3)反射振幅:反射振幅与波阻抗差有关,反映界面速度一密度差、地层间隔及流体成分和岩性变化。

大面积的振幅稳定揭示上覆、下伏地层的良好连续性,反映低能级沉积;振幅快速变化,表示上覆和(或)下伏地层岩性快速变化,是高能环境的反映。

(4)反射频率:反射频率受多种因素的影响,如地层厚度、流体成分、埋深、岩性组合、资料处理参数等。

视频率的快速变化往往说明岩性的快速变化,因而是高能环境的产物。

(5)同相轴连续性:它直接反映地层本身的连续性,与沉积作用有关。

连续性越好,表明地层越是与相对较低的能量级有关;连续性越差,反映地层横向变化越快,沉积能量越高。

(6)层速度:层速度反映岩性、孔隙度、流体成分和地层压力。

由于同一地震相参数的变化可以由多种地质作用产生,因此地震相分析具有明显的多解性。

但是既然地震相是沉积相的反映,地震相必然能够反映储集体或油气储集相带(刘震,1997)。

地震的名词解释地震,是一种由地壳运动引起的自然现象。

地壳是地球最外层的固态岩石壳,由多个板块组成。

当这些板块因地球内部构造变化而发生移动时,就会产生地震。

地震是地球上最为常见的地质灾害之一,具有破坏性和威力。

1.地震的发生原因地球内部的板块相互作用是地震发生的主要原因。

地球内部的岩石不断运动、变形并释放能量,当能量积累到一定程度时,就会引发地震。

地震可以发生在地球各个地方,但在板块边界附近和构造活跃区域更加频繁。

2.地震的分类地震可以分为天然地震和人工地震两种。

2.1 天然地震天然地震是自然界中发生的地震,又可分为构造地震、火山地震和滑坡地震等。

- 构造地震:由于地壳板块相互挤压、滑动或断裂而引起的地震。

- 火山地震:主要发生在火山活动区域,由于火山活动引起的地壳震动。

- 滑坡地震:由于岩石崩塌滑落、山体滑坡而引起的地震。

2.2 人工地震人工地震是人类活动导致的地震,主要包括地下核试验、深部岩石爆破、水库蓄水、地下开采等。

虽然规模相对较小,但长期积累可能会对地球地壳造成影响。

3.地震的测量和预测地震测量是用来记录和研究地震的工具和方法。

地震仪、地震台、地震图等设备和记录技术被广泛应用于地震监测和研究中。

地震预测则是试图在地震发生前预测地震的时间、地点和规模。

虽然目前地震预测的准确度仍然有限,但科学家们通过研究历史地震记录和地壳运动等数据,正在不断努力提高预测的准确性。

4.地震的危害和应对地震造成的危害主要包括人员伤亡、建筑物倒塌、道路破坏、水源短缺、通信中断等。

地震所带来的破坏常常给人们的生活和经济带来严重影响,并需要进行有效的应对和灾后重建。

为了减轻地震的危害,人们采取了一系列的措施。

这些包括建立地震预警系统,加强建筑抗震设计,进行地震演练和教育等。

通过这些措施的采取,可以降低地震造成的伤亡和损失。

5.地震对于地球科学的意义地震是地球科学研究中重要的信息来源。

地震产生的震波传播可以帮助科学家了解地球内部结构和物质的特性。

地震资料解释课程设计报告学院:地球科学与工程学院班级:物探0901**:***学号:************日期:6月18-6月29指导老师:李磊老师简介本次课程设计用了两周时间完成,从十七周周一开始到十八周周五结束,课程设计的地点是校本部第一实验楼地震勘探处理解释分室,有李磊李老师带领指导完成。

此次课程设计的主要内容包括两部分:地震资料构造解释和地震相解释。

其中地震资料构造解释使用的资料是华北油田某部分经偏移处理后的三维数据体,其内容主要包括在剖面上断层的识别,在平面上利用相干体进行断层的组合,在inline和crossline方向进行地层对比追踪,最后由解释的断层和层位做等T0构造图。

地震相解释使用的资料是海相水道偏移处理后的三维数据体,主要内容是在剖面上识别水道的形状,在平面上识别水道的空间展布情况,还要学会利用剖面上的地震反射构型、地震反射结构投影到平面上做出平面地震相图。

本次课程设计应用的软件是兰德马克开发的Geographix Discovery,由于软件比较复杂,在软件的安装、建工区、数据加载、成图的方面,李磊老师给了极大帮助。

本次课程设计的主要目的是了解地震资料解释的基本流程,掌握地震资料解释的基本方法,学会在剖面上识别断层、在平面上组合断层、学会制作等T0 构造图、学会在剖面上识别典型地震相以及利用剖面资料做出平面图。

另外,在做出构造图、地震相平面图后要尝试推断其地质成因及演化过程,进一步推断有利储油构造区及预探井位。

第一部地震资料构造解释一、本部分目的首先学会利用Discovery软件的安装、建立工区、三维数据加载、剖面显示地震记录。

另外,要学会利用Discovery 的Horizon模块进行层位对比追踪,利用Fault模块进行断层解释,以及学会利用相干体进行断层的平面组合,最后学会利用解释的层位和断层做出等时构造图。

在作出构造图后,要结合剖面图会分析其石油地质意义,分析盆地内生储盖组合,推断有利储油区,学会设置最有利的预探井位。

地震资料解释中必须弄懂的50个基本概念!地震资料解释中的基本概念.1. 地震资料解释是将地震信息转换成地质信息。

核心就是依据地震剖面的反射特征和地震信息,应用地震勘探原理和地质基础理论,赋予其明确的地质意义和概念模型2.地震解释的发展阶段: 地震构造解释阶段----在构造地质学和地震成像基本原理的基础上,确定地下主要反射界面的埋藏深度,落实和描述地下岩层的构造形态特征,为钻探提供有力的构造圈闭是其主要目的。

地震沉积解释阶段----以地震地层学和层序地层学理论(思想方法)为基础,以落实隐蔽油气藏、描述地下储层空间几何形态为主要目的.地震资料综合解释阶段----以地震资料为基础,综合一切可能获得的资料(包括地质、钻井、测井以及地球化学和其他地球物理资料),合理判断和分析各种地震信息的地质意义,以达到精确重现地下地质情况。

3.地震子波:震源激发时产生尖脉冲,在激发点附近的介质中以冲击波的形式传播,当传播到一定距离时,波形逐渐稳定,称该时刻的地震波为地震子波4.地震剖面的种类:时间剖面有两种:一是水平叠加时间剖面,简称水平剖面;二是叠加偏移时间剖面,简称偏移剖面。

时间剖面的显示:波形剖面,变面积剖面,变密度剖面,波形加变面积剖面,彩色显示剖面,5. 时间剖面的特点:时间剖面由图头和记录两部分组成。

图头部分:位于剖面的起始部分,用以说明剖面的工区、测线号、起止桩号、剖面性质、野外施工参数和处理方法与流程,其显示内容由处理人员提出。

记录部分:是时间剖面的主要部分。

横轴:代表共中心点叠加道的位置,一般用CDP点号和相应的测线桩号表示。

CDP点距为道距的一半,通常为25m。

桩号SP,单位为米或千米。

纵轴:双程反射时间T。

单位为秒。

速度谱:每km一组显示于剖面上方地形线: 显示于剖面上方或下方。

基准面:统一或浮动的,多选在低速带之下。

地震剖面上0秒所对应的海拔。

视周期:相邻波峰(谷)之间的时间长度视主频:视周期的倒数。

设计的内容为地震资料构造解释和地震相解释。

地震资料构造解释的主要内容包括在剖面上识别断层并标识断层,在平面上利用相干体进行断层的组合,并且进行地层对比追踪,最后根据解释的断层和层位做等T0构造图。

地震相解释主要内容是在剖面上识别水道的形状,在平面上识别水道的空间展布情况,利用剖面上的地震反射构型、地震反射结构投影到平面上做出平面地震相图。

实验一、地震构造解释一、实验目的学会Discovery软件的安装、建立工区、三维数据加载、剖面显示地震记录。

进行层位对比追踪和断层解释,利用相干体进行断层的平面组合,以及根据解释的层位和断层做出等时构造图。

结合剖面图会分析地质意义和盆地内生储盖组合。

二实验内容本实验以Discovery软件为解释平台进行以下实验:1 利用Discovery 中模块建立中国的工区和Seisvision模块加载数据。

2断层的剖面解释并结合相干体切片进行断层的平面组合。

根据断层的识别标志进行断层的识别,并结合相干体提高断层识别准度(期间常见的问题:主测线和联络测线方向断层往往不闭合,解决办法是要根据两个方向综合判断断层。

)3 不整一地震反射界面的识别及追踪对比。

4 等T0构造图的绘制。

(断层在地震剖面上的一般标志)(1)同相轴错断、波组波系错断(中小断层);(2)同相轴数目突然增减或消失(同生断层);(3)地层产状突变、地震相特征突变(边界断层);(4)同相轴分叉、合并、扭曲及强相位转换(小断层);(5)断面波、绕射波。

(地震反射界面的追踪对比方法)(1)单一同相轴的基本追踪对比方法★反射波同相轴具线状廷伸特征,相邻记录道的同一同相轴应为一连续的曲线,相邻界面的同相轴应大体平行。

★相邻记录道同一界面反射波同相轴波形特征相似,即振幅、周期、相位数等相似,它们在空间上是逐渐地变化的。

(2)根据波组或波系进行地震反射界面对比★波组是相邻若干个界面形成的多个强反射同相轴的组合。

波组之间是一些振幅比较弱的同相轴,★多个波组组成一个波系。

地震相分类⼀、引⾔地震相分类是地震勘探中的⼀项重要技术,通过对地震波的传播特征进⾏分析,可以将地震数据划分为不同的相,进⽽推断地下岩层的性质、结构和构造。

地震相分类的研究对于油⽓勘探、矿产资源调查、⼯程地质等领域具有重要意义。

本⽂将对地震相分类进⾏详细阐述。

⼆、地震相的定义地震相是指地震波在地下岩层中传播时所表现出的特征,包括波的传播速度、振幅、频率等。

通过对地震波的这些特征进⾏分析,可以对地下岩层的性质、结构和构造进⾏推断。

地震相分类就是将这些特征相似的地震波归为同⼀相,以便更好地研究和了解地下岩层。

三、地震相分类的依据地震相分类的依据主要包括以下⼏个⽅⾯:1.波速变化:地震波在地下岩层中的传播速度会因为岩层的性质、结构和构造的不同⽽发⽣变化。

通过对地震波速的测量和分析,可以推断出地下岩层的性质和构造,进⽽进⾏地震相分类。

2.振幅变化:地震波的振幅会受到岩层的物理性质和结构的影响。

通过对地震波振幅的分析,可以推断出地下岩层的岩性、粒度、孔隙度等因素,进⽽进⾏地震相分类。

3.频率变化:地震波的频率会受到岩层的弹性模量和孔隙流体等因素的影响。

通过对地震波频率的分析,可以推断出地下岩层的弹性模量和孔隙流体性质,进⽽进⾏地震相分类。

4.波形特征:不同类型的地震波具有不同的波形特征。

通过对地震波的波形特征进⾏分析,可以对地下岩层的结构和构造进⾏推断,进⽽进⾏地震相分类。

四、地震相分类的⽅法⽬前常⽤的地震相分类⽅法主要有以下⼏种:1.直⽅图法:将地震波的特征值(如速度、振幅、频率等)绘制成直⽅图,然后将特征值相近的波归为同⼀相。

这种⽅法简单直观,但可能会忽略掉⼀些重要的细节信息。

2.模式识别法:利⽤计算机技术对地震波进⾏⾃动分类。

这种⽅法可以处理⼤量的数据,但需要⼤量的训练样本和精确的模式识别算法。

3.神经⽹络法:利⽤神经⽹络的⾃学习能⼒对地震波进⾏分类。

这种⽅法可以处理复杂的⾮线性问题,但需要⼤量的训练时间和样本。

设计的内容为地震资料构造解释和地震相解释。

地震资料构造解释的主要内容包括在剖面上识别断层并标识断层,在平面上利用相干体进行断层的组合,并且进行地层对比追踪,最后根据解释的断层和层位做等T0构造图。

地震相解释主要内容是在剖面上识别水道的形状,在平面上识别水道的空间展布情况,利用剖面上的地震反射构型、地震反射结构投影到平面上做出平面地震相图。

实验一、地震构造解释一、实验目的学会Discovery软件的安装、建立工区、三维数据加载、剖面显示地震记录。

进行层位对比追踪和断层解释,利用相干体进行断层的平面组合,以及根据解释的层位和断层做出等时构造图。

结合剖面图会分析地质意义和盆地内生储盖组合。

二实验内容本实验以Discovery软件为解释平台进行以下实验:1 利用Discovery 中模块建立中国的工区和Seisvision模块加载数据。

2断层的剖面解释并结合相干体切片进行断层的平面组合。

根据断层的识别标志进行断层的识别,并结合相干体提高断层识别准度(期间常见的问题:主测线和联络测线方向断层往往不闭合,解决办法是要根据两个方向综合判断断层。

)3 不整一地震反射界面的识别及追踪对比。

4 等T0构造图的绘制。

(断层在地震剖面上的一般标志)(1)同相轴错断、波组波系错断(中小断层);(2)同相轴数目突然增减或消失(同生断层);(3)地层产状突变、地震相特征突变(边界断层);(4)同相轴分叉、合并、扭曲及强相位转换(小断层);(5)断面波、绕射波。

(地震反射界面的追踪对比方法)(1)单一同相轴的基本追踪对比方法★反射波同相轴具线状廷伸特征,相邻记录道的同一同相轴应为一连续的曲线,相邻界面的同相轴应大体平行。

★相邻记录道同一界面反射波同相轴波形特征相似,即振幅、周期、相位数等相似,它们在空间上是逐渐地变化的。

(2)根据波组或波系进行地震反射界面对比★波组是相邻若干个界面形成的多个强反射同相轴的组合。

波组之间是一些振幅比较弱的同相轴,★多个波组组成一个波系。

不同波组的相位数多少、振幅强弱、波的疏密程度往往不同,而不同波系所包含的波组个数,各波组间的间隔关系等往往不一样。

(3)根据振幅包络线进行对比★由于角度不整合面上下相接触的地层层位横向上变化很大,从而界面反射系数的大小甚至于极性变化很大,这使得角度不整合面的反射波特征很不稳定。

当进行同相轴对比时,往往很困难。

这时应当根据地震反射波的包络线进行对比,即对比界面可以穿相位。

★在对比基底界面时,根据反射波的包络线进行对比更是常用的方法。

因为基底反射波在埋深较大的情况下,振幅一般较弱,对比时要注意沉积岩盖层与基底在宏观反射特征上的差别。

(4)通过剖面闭合检查地震反射界面对比★单条剖面的对比完成后,需要与正交剖面进行闭合检查,若在一个环形闭合圈中同相轴不能闭合,则说明对比有误。

★剖面闭合了,是否解释就肯定正确? 不一定。

剖面闭合只说明地震反射界面从几何学的角度上是正确的了,至于其地质意义是否正确还要根据更多的地质资料深入分析。

因此剖面闭合是地质解释正确的必要条件,而不是充分条件。

四、过程分析及成图解释图1—1图1—2分析如下:此两张图为不整一界面(削截界面)的识别及空间追踪对比。

同相轴就是地震时间剖面上相同相位的连接线。

断层特点:有三个断层,且都为正断层。

在图中追踪地层处即不平整整一界面处与下部地层的削截界面;图1—2追踪了较明显的两个断层及地层,且都是正断层,断层面相对追踪地层为削截界面,追踪地层以上的地层可以认为是不平整整一界面。

从图上明显可以看到同相轴的错断或波组、波系错断,在有些地区同相轴的数目明显增减或消失,或者同相轴交叉、弯曲及强相位转换,地层产状突变、地震相特征突变,而且在有些地层处有明显的断面波和绕射波。

地层特点:下部早期沉积地层受构造影响严重,形成了纵横交错的断块。

同相轴幅度不连续,振幅强弱不定,整体表现为不整一面呈削截接触。

不整合面之上的新沉积的地层受构造影响较小,仍保留了原始沉积的面貌,由于受河道冲击影响,下图右上边构型明显下切。

上图可见,正断层发育程度深,接触面为平行整一界面,地震剖面显示为平行不整合,早期地层受张应力作用,后期沉积稳定。

下图为角度不整合界面,正断层和逆断层发育。

相干体剖面图1—3图1-3为相干体切片;从图上可以看到五条断层,断层的颜色可在绘图过程中任意设计。

图1—4为8*8层位追踪,这样精细的追踪完成后,可以得到更加准确、明了的图例,此即网格的形成。

㈠等T0构造图描述(1)工区T0不整合面地形特点。

T0不整合面也是地质历史时期的风化侵蚀面,从上面的构造图我们可以看出,本区被五条断层分割,中间是长轴形凹陷,呈北东-南西向延伸,实验二、地震相分析一、实验目的此部分主要目的是要学会地震相分析的基本流程,掌握把剖面上的地震相图转化成平面上的地震相图的方法。

提高对所学的地震反射结构、反射构型和反射外形在剖面上的识别能力。

另外,要掌握利用Discovery制作地震相图的基本操作。

二、实验内容本实验以Discovery软件,在工区建立、地震数据加载、层位解释的基础上为平台进行以下实验:(1)地震反射结构分析;(2)地震反射构型分析;。

(3)地震相平面图绘制。

过程:①利用Discovery创建工区,加载所需的地震相分析三维数据体。

②对地震相数据体做相干切片,帮助识别特殊的地质现象。

③按②中的解释方法,依次在4×4网格上解释剖面,相应的Main Map View平面图上可以显示水道和麻坑的平面展布情况。

然后把水道和麻坑的轮廓以及各反射结构画出在平面图上。

④地震相平面图的绘制。

利用Office Powerpoint软件或其他的作图软件在平面上勾勒出各地震反射构型和反射结构的面貌。

三、相关知识回顾1,地震反射构型地震反射构型是指地震剖面中的各个组成部分(即同相同轴)的空间排列方式。

包括:(1)平行(亚平行)反射构型;(2)波状反射构型;(3)发散反射构型;(4)前积反射构型,包括:S型前积构型、顶超型前积构型、下超型前积构型、斜交型前积、叠瓦型前积构型、杂乱前积构型、复合前积构型、双向前积构型;(5)峡谷充填反射构型;(6)水道充填反射构型;(7)丘形反射构型;(8)披盖反射构型。

2,地震反射结构地震反射结构是指同一地震地层单元范围内地震剖面各个组成部分(即同相轴)的代表性物理地震学特征,包括其视振幅、视周期(视频率)和连续性三个方面。

包括:(1)杂乱反射结构(强振幅低连续结构);(2)无反射结构(极低振幅中连续性结构);(3)三高反射结构(高振幅、高频、高连续性结构);(4)向上增强反射结构。

3,地震反射外形地震相单元外形是指在三度空间上具有相同反射结构或反射构型的地震相单元的外部轮廓。

大多数地震相单元外形都是沉积体外形的良好反映,例如扇状外形是扇体的反映,丘状外形是礁体的反映等等。

显然它对沉积相解释有重要意义。

包括:(1)席状外形(2)披盖状外形(3)楔状外形(4)锥状外形(5)扇状外形(6)丘状外形(7)条带状外形(8)透镜状外形四、过程分析与成图解释左图为海底水道的三维地震数据体相干体切片图,从中可以清楚地看到水道及局部小型闭合圈的轮廓和外形。

下页的主测线3256道剖面图为工区西北方向边部的地震剖面,并且其穿过了上游的一个分支河道,主测线3412道剖面为工区东南部的一张地震剖面,其穿过水下的主水道,并且在其西部也切穿了一个典型的天然气上冲形成的麻坑。

联络测线10200道剖面为工区西部一地震剖面,其穿过了水道的一分支水道、主水道以及典型的天然气麻坑。

下面来具体分析地震反射外形、反射构型、反射结构。

图2—1图2—1绿线下为典型的水道充填反射构型,其特点是地层局部突然增厚,向下侵蚀充填于下伏地层之中,其地震反射结构与围岩有明显区别,同相轴的间距也往往不同,与围岩之间有明显的分界线,但地层的产状与围岩并无很大区别,不具典型的上超关系。

它是局部性的水下侵蚀河道的典型标志,通常发育于陆棚、陆坡和海底扇上,反映了海平面的相对下降。

图2—2图2—2为形成的水道充填反射构型网格图。

图2—3图2—3是此水道充填反射构型剖面图的地震相平面图图2—4图2—4为比较明显的剖面图。

中间红色区域为水道充填反射构型,其特点如上所述;左边区域为杂乱反射构型,基本特征是振幅很强,但又不连续,故显得很杂乱。

振幅强意味着岩性或岩层厚度横向变化剧烈,从而反射系数横向上变化很大。

这种反射结构往往发育于冲积扇,陡崖浊积扇、海底扇等扇体中,或者由于重力滑动或构造变动而强烈变形了的地层里;右边区域为平行(亚平行)反射构型,以同相轴彼此平行或微有起伏为特点,它是沉积速率在横向上大体相等的均匀垂向加积作用的产物,在陆棚、深海盆地、深湖或浅湖、沼泽等许多相带中都可发育,因此多解性很强,但反映了在稳定条件下的均匀沉积这一点是相当明确的,此反射构型中的连续性一般都比较好。

振幅和频率则可以因情况不同而异。

五、体会与建议通过这次课程设计,我首先懂得如何运用Discovery软件,基本掌握了地震构造解释的方法与技术。

掌握了层位对比、断层识别、由解释的构造剖面图做构造平面图基本方法及软件操作流程除此之外,了解到如何在地震剖面图上进行典型构造剖面描述、利用相干体切片对不整一界面附近断层展布描述、断层和层位解释网格描述以及不整一界面等值线构造图等。

本次课程设计的完成,同学们相互帮助指导,基本上达到了预期目标。