先秦时期四川地区早期城市发展研究

- 格式:ppt

- 大小:6.01 MB

- 文档页数:40

成都考古调查报告成都考古调查报告成都,作为中国西南地区的重要城市,历史悠久,文化底蕴深厚。

近年来,随着城市建设的不断扩张,越来越多的考古调查工作在成都展开,揭示了这座城市丰富的历史遗存。

本文将对成都考古调查的一些重要发现进行介绍。

首先,我们来看看成都的早期历史。

在成都市郊的金沙遗址,考古学家们发现了距今约5000年的新石器时代遗址。

这个遗址面积广阔,出土了大量的陶器、石器等文物,证明了这里是古代人类聚居的重要地点。

这些文物不仅展示了古人的生活方式和技术水平,也为我们研究中国古代文明的起源提供了重要线索。

另一个重要的考古发现是成都古蜀国遗址。

蜀国是中国古代的一个重要政权,成都是其首都。

在成都市内的金沙遗址和武侯祠遗址等地,考古学家们发现了大量的古代建筑遗址、墓葬和文物。

这些遗址和文物揭示了古蜀国的政治、经济和文化状况,对于我们了解古代蜀国的历史和文化发展具有重要意义。

除了早期历史,成都还有许多其他时期的遗址和文物。

比如,三星堆遗址是中国古代文明的重要发源地之一,也是世界上最早的青铜器制造中心之一。

在三星堆遗址的发掘中,考古学家们发现了大量的青铜器、玉器、象牙器等珍贵文物,其中最著名的是那个神秘的青铜人脸。

这个人脸形象独特,表情丰富,成为了中国古代艺术的瑰宝。

此外,成都还有许多古代寺庙和宫殿遗址。

比如,武侯祠是中国古代将领刘备的祠庙,也是成都的文化名胜之一。

在武侯祠的考古调查中,发现了大量的石刻、木雕和青铜器等文物,这些文物不仅展示了古代建筑和雕刻艺术的精湛技艺,也为我们了解古代宗教信仰和文化传承提供了重要资料。

最后,我们来看看成都的近代历史。

在成都市内的锦里遗址,考古学家们发现了许多保存完好的清代建筑和民居。

这些建筑风格独特,结构精巧,展示了清代成都的建筑艺术和生活方式。

锦里遗址现在已经成为了一个重要的旅游景点,吸引了许多游客前来观赏和学习。

综上所述,成都的考古调查工作揭示了这座城市丰富的历史遗存。

成都地名的历史文化内涵及地名公共服务成都市民政局成都是国务院首批公布的24个历史文化名城之一,中华文化发源的一个重要源头三星堆文化和金沙文明,标志着成都有着悠久灿烂的历史文化。

了解成都的地名将进一步了解成都这座历史文化名城。

成都许多地名都有浓厚的历史文化底蕴,几乎每一条街巷都有一个动人的传说或历史典故。

一、成都街道的演变街道随着城市的兴起而形成,成都在公元前316年秦来蜀之前就有了居民区和街道,《华阳国志〃蜀志》载:“成都县本治赤里街”,这是成都有史料记载的第一条街。

公元前310年张仪张若筑成都城,乃“徒臵少城内”,成都城“修整里阓,市张列肆,与咸阳同制。

”“其郡四出大道,道实二十里,有衢。

”左思《蜀都赋》形容为“画方轨之广涂(涂),”可惜秦汉时的街名无传不可考,只留下五担山、石室、石笋、天涯石、支机石、千秋池、龙堤池、锦里等一些古迹地名。

成都城内的街道,历代只有一些零星记载。

唐剑南西川节度使高骈于公元876年增筑罗城,城内有街坊120个。

北宋时,四川制臵使范成大用砖和石板铺设大街14条,计3360丈,改善了路面状况。

清康熙五十七年(1718年),在城西垣内筑满城(习称少城),城内住八旗官兵眷属,“每旗官街一条,披甲兵丁小胡同三条,八旗官街共八条,兵丁胡同共三十三条”。

其时,牛车手推车拉货进城,以致街道损坏严重,乾隆四十二年(1777年),“布政司查榕巢下令通城修砌街道,清理沟渠,不使积水”。

1870年,德国地理学家李希霍芬访问成都后写道:“街道宽阔,大多笔直,相互交叉成直角。

(《四川后记》)1897年法国人马尼爱在《游历四川成都记》里,说成都的大街“甚为宽阔,夹街另筑两途,以便行人,如沪上元大之路然。

”清末调查成都城共有街道438条,小巷113条(1910年《四川官报》),《成都通览》统计为543条。

清人周询《芙蓉话旧录》描述了清代成都的街道情况:“全城四门及附郭街道,大小五百有奇。

时未改筑马路,街面最宽者为东大街,宽约三丈。

四川绵阳市梓潼县历史文化调研一、梓潼历史先秦时为巴国、蜀国之地,北宋真宗咸平年间将地处今四川盆地一带的川峡路分为益州路、梓州路、利州路和夔州路,合称为“川峡四路”或“四川路”,后来简称“四川”,四川由此得名。

梓潼县位于四川盆地西北部,因“东倚梓林,西枕潼水”而得名,自古有“五谷皆宜之乡,林蚕丰茂之里”的美称,是镶嵌在金牛古道上的一颗耀眼明珠。

境内风景优美秀丽,文化底蕴深厚,拥有以长卿山司马石室和唐明皇幸蜀琅当驿为代表的汉唐文化,有以卧龙山诸葛寨等遗迹为载体的三国文化,有以古柏林和“翠云廊”为背景的生态文化,有以国医圣手蒲辅周为代表的中医文化,有以近现代革命遗迹为对象的红色文化,还有梓潼特有的文昌文化。

梓潼自古是蜀北重镇,号称蜀北锁钥,是蜀北重要的,政治、经济、交通、文化中心。

梓潼的建置历史十分悠久,早在公元前285年(秦汉时期)置县,距今已经有2300多年的历史,比秦统一后在全国实行郡县制还早264年。

标志着梓潼是中国建县最早的古县之一。

梓潼地处古金牛蜀道,坡去平来的一个分界线,因“地联秦关,路当蜀扼”而成为千里天府屏障。

梓潼早在6000多年前便有了一些人类的活动,留下了许多的珍贵的历史文化遗产。

汉阙是古代特有的建筑,既是一种古老的建筑艺术,又是一种特殊的石刻珍品,是我国古代建筑的活化石,梓潼县有汉阙4处,李业阙、李公阙、贾公阙、无名阙,其中“李业阙”最为著名,它是后汉刘秀政权为表彰李业忠君不二主的高尚情操而修建的墓阙,时间为东汉光武十二年(36),为全国汉阙最早者,是梓潼现有的四处全国重点文物保护单位之一。

唐天宝十五年(756),唐玄宗李隆基幸蜀停留于上亭铺。

夜里细雨纷飞,山风刮的驿站檐铃叮当、叮当直响,玄宗便采其声作《雨霖铃》以怀念杨玉环。

明末农民起义军领袖张献忠,拜认文昌张亚子为始祖高皇帝,在七曲山大庙风洞楼前建太庙,这是全国唯一的张献忠家庙。

修建于上世纪60年代的中国两弹城,位于梓潼长卿山下,是中国工程物理研究院部旧址,中国两弹之父邓稼先的故居、中国第二核武器研制基地。

杨占风(成都文物考古研究所)摘要:绳纹是成都平原先秦文化最主要的纹饰,文中将绳纹的发展分为六个年代组,结合各年代组内绳纹陶罐及伴出陶器的变化,将成都平原先秦文化分为六个发展时段。

发展是一脉相承的,又具有明显的阶段性;本土文化的发展是主流,同时不断吸收外来的文化因素。

最后提出成都平原先秦文化可划分为宝墩文化、三星堆文化、十二桥文化、新一村文化四支考古学文化。

关键词:成都平原;绳纹演变;绳纹陶罐;文化变迁成都平原的先秦文化一般认为从早到晚依次经历了宝墩文化、三星堆文化、十二桥文化和上汪家拐遗存[1]四个文化发展阶段。

当然也有不同的观点,有学者将三星堆遗址统归入三星堆文化,[2]即将三星堆遗址包含的宝墩文化遗存、三星堆文化遗存、十二桥文化遗存皆归入三星堆文化。

也有学者提出将宝墩文化四期遗存作为一支独立的考古学文化,即鱼凫村文化。

[3]不同的学术观点,必然会促进人们的深入思考,推动研究的不断进步。

然而成都平原先秦文化研究有着先天的局限性(完整陶器少),出土的陶器绝大多数只保留口沿或底部,使得很多陶器无法清晰、准确地归类,型、式的划分更是举步维艰,致使传统的类型学研究陷入了困境,给考古学文化的界定与区分、文化的传承与发展等多方面的研究带来了较大困难。

这些在关联比较紧密的文化之间体现得尤为明显,如宝墩文化四期[4]与鱼凫村文化[5]关系、三星堆文化与十二桥文化关系、以及一批兼有三星堆文化因素和十二桥文化因素遗存的文化归属问题等。

绳纹是成都平原先秦文化中最常见、数量最多的纹饰,在纹饰中占据绝对的主导地位。

装饰绳纹的陶罐在各文化阶段的陶器群中均属主体器类。

绳纹及绳纹陶罐的演变能够反映出成都平原先秦文化发展的大致脉络。

一绳纹的演变绳纹的施纹方法大体分为拍印和滚压两种,这两种施纹方法在成都平原先秦文化的绳纹中都有使用,发现有拍印绳纹的工具绳纹陶拍。

[6]如果想准确的区分出拍印绳纹和滚压绳纹,乃至这两种施纹方法在文化发展过程中的变化,需要在大量实验的基础上对绳纹做详细的比对、统计。

专题01 先秦时期:中国境内早期人类与文明的起源、早期国家与社会变革目录【考点过关练】考点01 中国境内早期人类与文明起源考点02 早期国家与社会变革【真题实战练】【重难创新练】考点01 中国境内早期人类与文明起源1.这个早期人类遗址出土的猿人化石、石制品、哺乳动物化石种类数量之多,以及用火遗迹之丰富,都是同时代其他遗址所无法相比的。

出现这段参观导词的旅游景点是在()A.云南元谋县B.北京周口店C.浙江余杭D.陕西西安2.下图是《河姆渡遗址》邮票,展示了我国河姆渡居民的生产生活状况。

据此可以得出的结论是()①他们种植的农作物是水稻②他们主要使用青铜农具③他们居住的是干栏式房屋④他们已学会了制作舟船A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④3.1937年4月清明节,国共两党派代表同祭中华民族始祖轩辕黄帝,2012年4月清明节前台湾当局领导人马英九率台湾官员在台北主持遥祭黄帝陵典礼,意欲凸显“慎终追远”“源远流长”等中华文化的核心价值,是高于政治层次的文化历史层次。

对两次祭奠黄帝陵共同传达的信息解读正确的是()A.祖国统一已经达成共识B.文化认同提高了民族凝聚力C.救亡图存激发了民族认同感D.海峡两岸均认同“一个中国”考点02 早期国家与社会变革4.“一玉口中国,一瓦顶成家,都说国很大,其实一个家;一心装满国,一手撑起家,家是最小国,国是千万家。

”这首《中国》激起了无数人的爱国热情,在中国历史上,将国和家融为一体的制度是()A.科举制B.郡县制C.行省制D.分封制5.1899年,北京的官员王懿荣确认刻在甲骨上的符号是一种古文字,由此甲骨文“重见天日”。

下图是甲骨文、金文、篆书等与楷书的“水”字,这说明甲骨文()字源演变A.是中国发现最早的文字雏形B.对后世的造字方式产生重要影响C.阻断了后世文字的创新发展D.是研究先秦时期历史的重要资料6.据下图所示商周时期的青铜器可见,其制作()A.方法简单B.工艺高超C.材料单一D.种类齐全7.《管子》成书于战国时期,其中提到,农夫必须有铁制的耒、耜、铫(yáo,古代的一种大锄),女工必须有针和刀,制车工必须有斤、锯、锥、凿,否则就不能很好地完成工作。

四川南充历史文化的介绍四川南充位于中国西南地区的四川省中部,是一座历史悠久、文化底蕴深厚的城市。

南充的历史文化源远流长,距今已有3000多年的历史,曾是巴蜀文化的重要发祥地之一、下面,让我们一起来了解一下四川南充的历史文化吧。

南充的历史可以追溯到古代的夏、商、西周时期。

在春秋战国时期,南充属于蜀地,是巴蜀文化的中心地区之一、在秦朝统一中国后,南充成为常山郡的辖地,开始了长期的军事要塞时期。

南充在中国历史上有着重要的地位,不仅是巴蜀文化的传承之地,还是著名的带状文化的交汇地区。

带状文化是指位于长江中游地区的中国古代历史文化现象,南充所处的地理位置使得它成为巴蜀文化和带状文化的交汇之地。

南充的历史文化底蕴主要体现在其众多的古代遗迹和文化景观上。

在南充市内,有着许多历史悠久的文化古迹,如翠屏山、南充古城墙、阆中古城等。

翠屏山是南充市内著名的风景名胜区之一,拥有丰富的历史文化资源和美丽的自然景观,是南充的象征之一、南充古城墙位于南充市中心,是目前中国保存最完整、规模最大的古代城墙之一,具有极高的历史和文化价值。

阆中古城位于南充市阆中区,是中国现存唯一一座保存较好的明代古城,被誉为“巴蜀第一城”。

此外,南充还有许多有着悠久历史的文化遗产。

其中,最著名的要数“夜郎国”遗址。

夜郎国是中国古代的一个神秘国家,南充被认为是夜郎国的所在地。

考古发现,夜郎国非常神秘和独特,其遗址内发现的文化遗物极为丰富和珍贵。

这些遗址和遗物为研究中国古代历史文化提供了重要的线索。

此外,南充还有众多的传统文化,如川剧、川江民间文化等。

川剧是中国四大戏曲剧种之一,在南充有着广泛的传播和影响,被誉为“天府之戏”。

川剧以其独特的音乐曲艺、激昂的唱腔和独特的表演形式,深受巴蜀人民的喜爱。

此外,南充还有独特的民俗文化,如川江民间文化。

川江是指长江和沱江的交汇处,是南充的一条重要河流。

川江民间文化丰富多样,有着独特的流行艺术、民间音乐、曲艺等,反映了巴蜀地区的文化特色。

长江上游文明的起源、形成与发展——兼论成都平原先秦文化的发现及意义---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编辑整理: 编辑:王力时间:2012年10月12日来源:管理沟通培训过去,人们探索长江流域的古代文明,历来认为长江的中游和下游是中国文明起源和发展的核心地区,而对于长江上游文明的研究,则未引起重视。

80年代中期以来,随着长江上游地区考古工作的不断开展,特别是近年来,四川成都平原一系列事关文明起源的重大考古发现和发掘,证明长江上游同样有着悠久灿烂的历史文化,也是中国古代文明的发源地之一。

目前,在以四川成都平原为中心的长江上游地区,已从考古学角度建立起了该区域先秦文化的发展序列(1),即从宝墩文化,到三星堆文化,再到十二桥文化,最后到晚期巴蜀文化。

其时间从新石器时代晚期,经夏商周,到春秋战国,历时二千余年。

与之考古文化同样发达的长江上游文明,正是循着这个文化序列,经历了从起源,到形成,再到发展的漫长而艰辛的演进过程。

迄今成都平原考古发现的一批批规模空前的中心聚落和城址,以及许多为世人所瞩目的珍贵历史文物,无不显示其作为中国古代文明区域中心的特殊地位。

本文试图就长江上游文明的起源、形成和发展作一些初步的探讨。

一、长江上游的自然地理态势长江发源于我国青藏高原的唐古拉山,自西向东主要流经四川、湖南、湖北、江苏、江西、浙江等地,终在上海注入东海。

全长6300公里,流域面积180余万平方公里,为亚洲第一长河。

位于长江上游地段的主要是青藏高原东缘的高原地区和四川盆地。

据地质学家考证,青藏高原远在第三纪末期时,海拔仅一二千米,气候温暖湿润,动植物资源十分丰富。

后来,由于印度板块与欧亚板块发生猛烈碰撞,导致这一地带隆起升高,形成面积达220万平方公里,平均海拔4000米以上的巨大高原,号称”世界屋脊”。

四川发展史根据考古发现,200多万年前旧石器时代早期,四川便开始有了人类活动。

四川境内有已被命名的旧石器时代文化遗址四处。

距今7~8千年的时候,四川地区逐渐进入新石器时代。

新石器时代遗址分布很广,目前已发现200多处,其中最具代表性的有广汉三星堆遗址、广元营盘梁遗址、西昌礼州遗址等。

约4~5千年前,四川地区进入上古传说时期,这一时期大约同中原的夏、商、周时期相当。

此时的古史传说内容主要关于上古四川先王世系和活动,较著名的有大禹导江、杜宇化鹃等。

尽管没有史料记载,但三星堆、金沙、十二桥等遗址的考古发掘和口头传说证明,最迟到商代,成都平原已经进入奴隶社会。

大约在夏商时期,蜀人部落从今茂县一带迁徙至成都平原。

“三代蜀王”之后,大约相当于中原西周末期,杜宇王朝建立,其间蜀国的都城迁至郫邑(今郫县),杜宇王朝采用君主世袭制,势力强大,其势力基本覆盖了整个四川盆地。

大约相当于春秋早期,杜宇氏禅位于治水有功的蜀相鳖灵,鳖灵建立了开明王朝。

开明王朝定都于广都(今双流),起初国力强盛,大约在公元前4世纪,开明九世开始仿效华夏礼乐制度,并把都城从广都迁往成都,也就有了苌弘化碧的传说。

秦惠文王更元九年(前316年),秦国为统一天下做准备,从石牛道讨伐蜀国。

秦攻占蜀国后,设蜀、汉中两郡。

四川地区逐步实行秦国的制度,开始进入封建社会。

秦昭襄王至秦庄襄王年间(前227年~前247年),李冰担任蜀郡太守,采取了许多开发蜀地的重大措施,比如修建都江堰,疏通检、郫二江(今南河、锦江),使成都平原日渐富饶,为秦始皇统一中国提供了重要的物质保证。

西汉以后四川地区社会、经济、文化迅速发展,繁华程度超过关中地区而被誉为“天府之国”,美称相沿至今。

汉景帝年间,文翁出任蜀郡太守,在成都建立中国首个官办学堂“文翁石室”,从此蜀地学风大盛,可与齐鲁地区相媲美。

西汉末,公孙述占据益州,国号“成家”,建都成都。

东汉末,益州又被刘焉刘璋父子割据(189年~214年)。

四川的历史文化简介

四川历史悠久,文化灿烂,是中国古代文明的重要发祥地之一。

成都平原和川东、川南的盆地,是古蜀文明的发源地。

从旧石器时代晚期开始,就有古人类在这片土地上生息繁衍。

新石器时代,先民们在四川盆地一带创造了灿烂的古代文化。

距今5000年前的仰韶文化时期,四川盆地已出现了早期农业。

公元前3世纪起,四川盆地周围的古蜀王国逐渐衰落,成都平原先后有许多诸侯国先后建立。

从公元前3世纪开始,四川盆地西部的巴、蜀两国先后建为小国或部落联盟。

公元前3世纪至公元5世纪,先后出现了秦、汉两个大一统王朝。

秦汉时期是四川经济发展的重要时期。

秦统一六国后,实行了一系列有利于四川经济发展的政策。

西汉时,四川经济继续发展,成为全国最富裕的地区之一。

东汉以后,成都平原和川东、川南地区逐渐成为全国最富庶的地区之一。

三国时期蜀汉政权建都成都,成都成为中国古代最重要的商业城市和文化中心之一。

—— 1 —1 —。

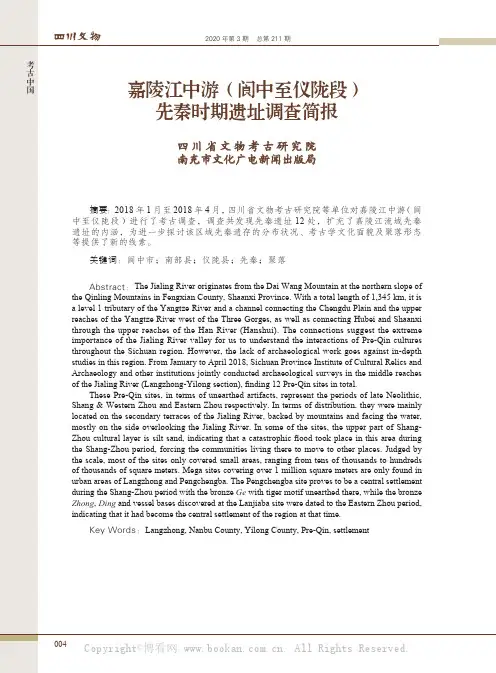

图一 嘉陵江中游(阆中至仪陇段)文物点分布图郑家坝遗址 2.滕王阁崖墓群 3.兰家坝遗址 4.王家嘴遗址 5.青龙堡遗址 6.朱家山坪上遗址 7.姜家坝遗8.白沙坝遗址 9.玉皇观崖墓 10.文昌村宋代砖室墓 11.朱家坝墓地 12.佛耳村崖墓群 13.彭城坝遗址 谢家山崖墓群 15.王家坝遗址 16.羊角坝遗址 17.阳通坝墓地 18.西河村遗址 19.彭家坝明代墓群 20.清庙墓地 21.报本寺遗址 22.小寨村宋代崖墓群 23.汤家坝遗址 24.陈家坝窑址 25.海螺沟崖墓群 26.石坝崖墓群 27.王家坝崖墓群(一)郑家坝遗址位于阆处,处于嘉陵江右岸的一级阶地上,背靠大雁山。

地理坐标为北纬31°鉴于该遗址的重要性,我们对该遗址现存阆中市博物馆的7件征集器物进行了整理。

包括鼎、钟、器座3件青铜器,斧、锛、铲、杵4件石器座 1件。

征∶1,呈亚腰状,中空。

口沿内折,直领,束腰,腹下部呈喇叭状,器底等距分布四个矮小足。

腹部饰有两组对称的纹饰,以云雷纹衬底,中部铸刻有兽面纹,左右两侧各有一站立的鸟状纹饰。

高29.8、口径18、底径22.4厘米(图四∶1、2)。

鼎 1件。

征∶2,残破不堪,变形严重。

直口,方唇,窄折沿,弧腹,下腹等距分布三个柱状足,仅存一足,其余足的痕迹尚存。

腹上部铸刻有一圈纹饰,以三个等距的扉棱间隔成三组相同的纹饰,上、下各饰一组圆圈纹,中部饰三组云雷纹,各组之间用弦纹相隔。

腹下部铸刻有一方框,框内有铭文,似“权”字。

口径18.2、通高19.2厘米(图四∶3、4)。

石斧 1件。

征∶3,体呈长方形,双面弧刃,器表可见击打的疤痕。

长7.4、宽4.7、厚2厘米(图五)。

(三)王家嘴遗址位于阆中市迎恩街王家嘴社区,处于嘉陵江左岸二级阶地。

地理坐标为北纬31°35′14.5″,57′26.3″,海拔364米。

因遗址位于主城区范围,几乎被现代建筑及道路占压,现仅存一块南北长约150、东西宽约100米,面积约1.5图三 郑家坝遗址出土陶器平底器(采∶4、采∶3) 2、4.小平底罐(采∶5、采∶6) 3、6.鼓腹罐(采∶2、采∶万平方米的建筑预留空地。

因时而异——川渝地区传统民居门饰设计的历史演变研究作者:李超来源:《设计》2019年第14期摘要:门是建筑与外界联系的入口,也是建筑的首要视觉对象,门饰则成为彰显建筑风格与文化底蕴的物质形式。

因此,研究传统民居门饰文化,对挖掘历史文化特色、保护与传承地域民居文化有重要意义。

文章通过文献、考古资料以及实地考察,对川渝地区传统民居的发展轨迹及特征做出归纳,从而梳理川渝地区的文化流变。

川渝地区有众多少数民族,而川渝民居承袭了中原民居的形制,門饰的历史演变可划分为六个阶段。

在历史的演进中,传统民居门饰会受到不同文化的影响。

本土文化与外来文化共同造就了川渝地区民居门饰的风格特征。

关键词:川渝民居门装饰历史中图分类号:J05 文献标识码:A文章编号:1003-0069(2019)07-0143-03引言“民居在营建技术、审美情趣是相互模仿的。

一般是在尊重祖传习俗的基础上,学习和接受先进文化的进入”。

通过贸易、移民、战争等方式,川渝地区民居门饰随着文化的变迁而发生着演化与更新。

一、先秦时期——门的初生原始时期至先秦时期,巴蜀两地的民居以干栏式建筑为主,民居门饰的营造是基于本地地理环境而形成的,具有明显的巴蜀文化特征。

三星堆晚期遗址已有长方形建筑平面,且有分间的明显痕迹。

这段时期的民居多为较成熟的干栏式建筑,多呈东南或西南向,如为北向入口,门前就有敞廊过渡。

说明当时已十分注意采光、通风、遮阳和防飘雨等建筑物理功能的处理。

在成都十二桥遗址(商末至西周),发现有保存完整的典型的干栏式建筑。

成都金沙遗址大型建筑基址区的发掘又一次证明了古蜀建筑的发达。

数十座房屋为四合院布局,大口西南朝向。

这些考古遗迹表明,在先秦时代,小型民居就采用了上实下虚的干栏式建筑。

这种建筑因具有防潮、防洪的作用,适用于潮湿多雨的地区,因此成为四川现代民居的雏形。

随后,干栏式建筑发展为半干栏式建筑,最后演化为地面木构房屋。

至今,川内山地地区的吊脚楼即是半干栏式建筑。

成都历史介绍成都历史介绍一、原始时代成都作为一个具有悠久历史的城市,可以追溯到旧石器时代。

在成都平原和周边地区发现了大量远古时期的遗址和化石,证明这里曾经是古人类的活动地区。

⒈成都平原遗址成都平原是成都地区最早出现人类活动的地方之一。

这些遗址的发现表明,在大约8000年前,原始人类就在成都平原定居生活。

⒉邛崃仰韶文化遗址位于成都平原的邛崃仰韶文化遗址是成都地区考古发现的重要遗址之一。

这个遗址出土了大量的陶器、骨器和石器,证明了在约5000年前,这里居住着发展了农业和手工业的人类。

二、古代时代随着时间的推移,成都地区逐渐形成了一个规模较大的城市,并且在古代中国的历史上扮演了重要角色。

⒈古蜀国古蜀国是成都地区最早出现的国家之一。

在公元前316年至公元前8年的时期,古蜀国是一个独立的政权,统治着成都平原和附近的地区。

⒉成都治所在汉朝时期,成都成为了一个重要的行政中心。

汉武帝时期,设置了成都治所,成都成为了西南地区的行政、经济和文化中心。

三、近代时代在近代时代,成都经历了许多重大的历史事件,也取得了重大的发展和变革。

⒈鸦片战争在1840年代的鸦片战争期间,成都成为了西南地区的战略重点。

英国和中国之间的战争导致了中国的失败,中国被迫签订了不平等的条约。

⒉成都起义1911年,在辛亥革命的影响下,成都发生了一次规模较大的起义。

这次起义推翻了清朝的统治,为中国的民主革命奠定了基础。

四、现代时代在现代时代,成都发展成为了中国西部地区的经济、文化和科技中心。

⒈经济发展自改革开放以来,成都经济蓬勃发展。

成都以其优越的地理位置和良好的经济环境,吸引了众多国内外企业的投资。

⒉文化繁荣成都以其悠久的历史和丰富的文化资源而闻名。

成都的建筑、美食、戏曲等都有其独特的特色,吸引了大量的游客。

附件:⒈成都地图⒉成都历史照片法律名词及注释:⒈改革开放:指中国于1978年启动的改革和开放政策,旨在推动经济和社会的现代化进程。

⒉辛亥革命:发生在1911年的中国革命,推翻了清朝的统治,建立了中华民国,是中国近代史的转折点。

先秦巴蜀文化研究概述先秦巴蜀文化研究主要关注中国古代历史时期,尤其是先秦时代(公元前770年至公元前221年)在巴蜀地区(今四川、重庆一带)的文化面貌、社会结构、思想传承等方面的研究。

这一地区在中国古代历史和文化中具有独特的地位,其文化与中原地区有所异同,因此引起了学者们的广泛关注。

以下是先秦巴蜀文化研究的一些概述性内容:1.地理环境:巴蜀地区地理环境复杂,山脉纵横、江河纵横,这种特殊的地理环境影响了该地区的经济、社会和文化发展。

地形的复杂性可能促使了一些独特的文化特征的形成。

2.文化异同:先秦时期的巴蜀地区在文化上既受到中原文化的影响,又保留了一些独特的本土文化。

巴蜀文化与中原文化之间的相互作用和交流,是研究的重要方向之一。

3.历史文献:先秦时期的巴蜀地区,特别是古蜀文化的研究,往往依赖于历史文献的考古学研究。

一些出土的竹简、青铜器、石刻等都为研究提供了宝贵的实物资料。

4.宗教信仰:巴蜀地区的宗教信仰也是研究的重要方向。

例如,巴蜀地区的一些山川神信仰、祭祀活动等,反映了当地人民的宗教文化。

5.政治制度:巴蜀地区在先秦时期曾经有过一些独特的政治制度和社会结构。

研究者关注这些巴蜀地区的政治组织形式,以及与中原地区的差异和联系。

6.思想传承:巴蜀地区的思想传承也是研究的重要方向。

在这一地区,早期的思想家和学者可能对后来的文化传承产生了深远的影响。

7.考古发现:考古学在先秦巴蜀文化研究中扮演着关键角色。

一些考古发现,如古代遗址、墓葬、器物等,为研究者提供了关于当地文化的直接证据。

总体而言,先秦巴蜀文化研究是一个综合性的领域,涉及考古学、历史学、文学、宗教学等多个学科,旨在深入挖掘这一地区在古代中国文化历史中的独特贡献和地位。

嘉陵江中游(蓬安至南充段)先秦时期遗址考古调查简报摘要:2016年12月至2017年4月,四川省文物考古研究院等对嘉陵江中游(蓬安至南充段)进行了考古调查,调查共发现先秦时期遗址10处,扩充了嘉陵江流域先秦时期遗址的内涵,为进一步探讨该区域先秦时期遗存的分布状况、考古学文化面貌及聚落形态等提供了新的线索。

关键词:嘉陵江中游;新石器时代;商周时期;聚落2018年第3期(总第199期)四川文物Sichuan Cultural Relics NO.3.2018TOTAL 199一前言嘉陵江古称阆水、渝水,发源于秦岭北麓的陕西凤县代王山,全长1345千米,是长江的一级支流,亦是连接成都平原和三峡以西长江上游的通道,同时也通过汉水上游地区与湖北、陕西相连。

这种连接表明嘉陵江流域对了解整个四川地区的先秦文化互动上具有重要意义。

但该区域的考古基础资料薄弱,不利于开展较为深入的研究。

基于此,长期以来四川省文物考古部门将该区域作为主要的探索对象,相继开展了数次较大规模的考古调查活动。

嘉陵江中游地区的考古调查工作始于1979年,重庆市博物馆等单位在嘉陵江中下游地区进行了一次全面的考古调查,共发现商周遗址5处。

[1]首次对嘉陵江中游地区的先秦文化遗存有了一定的了解。

然而,相对嘉陵江下游地区而言,嘉陵江中游地区发现的先秦文物点不仅少,而且文化内涵不清楚。

这与历史上嘉陵江作为沟通西北与长江流域的通道作用差异较大。

因此,四川省文物考古研究院在向国家文物局申报的《2014至2018年度城坝遗址考古工作计划》中就将渠江流域和嘉陵江流域的考古调查作为探索嘉陵江中游地区先秦文化的一个重要子课题。

2016年10月,四川省文物考古研究院、南充市文化广电新闻出版局协商对该区域进行考古调查,将调查分为两期,前期主要是嘉陵江中游(蓬安至南充段);后期主要是嘉陵江中游(阆中至仪陇段)。

2016年12月至2017年4月,四川省文物考古研究院、南充市文化广播新闻出版局对嘉陵江中游(蓬安至南充段)进行全面的考古调查。

成都历史介绍成都是中国四川省的省会,位于川西平原腹地,自古以来就是四川的政治、经济和文化中心。

成都的历史可以追溯到公元前316年左右的春秋战国时期,其历经近2300年的历史长河。

下面将为大家介绍成都的历史发展、文化传承和著名景点。

1. 历史发展1.1 春秋战国时期成都的历史可以追溯到春秋战国时期的公元前315年左右,那时称为蜀地或蜀国。

蜀地是一个古老的文明中心,经过多次政权更迭,包括蜀、秦、楚、汉等。

在这个时期,成都是战国时期蜀国的首都,是交通要道和军事重镇。

1.2 四川省成立以后随着新中国的成立,在1952年成立了四川省,成都成为了该省的省会。

上世纪五六十年代,成都开始加快工业化的步伐,吸引了大量人口涌入,成为西部地区的重要工业基地。

1.3 改革开放以后改革开放以后的成都经济迅速发展,成为了国家级的经济中心城市。

伴随着经济的发展,城市规模扩大,城市建设不断完善。

成都的交通网络也逐渐发达,高速公路、铁路和航空港等相继建成,为城市的发展提供了便利。

2. 文化传承成都是中国西南地区的文化中心之一,拥有丰富的历史遗产和文化传统。

成都的文化传承主要表现在以下几个方面:2.1 饮食文化成都是著名的美食之城,拥有丰富的饮食文化传统。

川菜就是成都的代表菜系,以其麻辣、鲜香的口味而闻名于世。

火锅、小吃和串串香等也是成都饮食文化的重要组成部分。

2.2 文学艺术成都是许多文学艺术的发源地。

自古以来,成都就培养了一代又一代的文学家、诗人和书法家。

成都的文学作品和艺术品中蕴含着浓郁的地方特色,表达了成都人民的情感和思想。

2.3 风俗习惯成都有着独特的风俗习惯和节日活动。

例如,每年的农历八月十五是成都的传统节日——中秋节,成都人会举行各种庆祝活动,如赏月、品尝月饼等。

此外,成都还有地方戏曲、民族舞蹈和民间乐器等丰富多样的表演艺术形式。

3. 著名景点成都的历史和文化底蕴使其成为了旅游胜地,拥有不少著名的景点和历史遗迹。

3.1 武侯祠武侯祠是成都市内著名的历史遗迹之一,也是中国四川著名的古迹之一。

成都的发展历程成都,古名蜀都,位于中国西南地区四川盆地中部,是四川省省会,也是中国西南地区重要的政治、经济、文化中心。

成都的发展历程源远流长,始于古代蜀国,至今已有2500多年的历史。

下面我将为大家介绍成都的发展历程。

成都最早见于历史记载的是公元前316年蜀郡治所,而作为一个重要的城市,成都的历史可以追溯到公元前7世纪的战国时期。

公元前316年,蜀郡府迁至成都,将其改名为成都府。

西汉时期,成都成为西南地区的政治、军事重镇。

而蜀汉时期,成都更是兴盛一时,绵延三国十六年之久。

三国时期蜀汉的兴起,使成都逐渐成为西南地区的文化和商业中心。

但在历史的长河中,成都也曾多次遭受战乱所扰。

唐朝时期,成都作为一个重要的军事要塞,曾多次充当政权更迭的舞台。

五代时期,成都成为后蜀的都城,到南宋时期逐渐恢复繁荣。

而明清时期,成都成为四川行省的首府,同时也是中国西南地区最繁荣的城市之一。

进入20世纪,成都的发展得到了新的机遇和挑战。

改革开放以来,成都经济快速发展,城市面貌面貌焕然一新。

1980年代,成都率先推出了大规模的城市建设和市场经济开放,成为四川省经济的支柱。

从此以后,成都开始发展以电子信息、现代制造、生物医药、金融服务为主的新兴产业。

2000年后,成都更是加强了与国内外的交流与合作。

2006年,成都获得了世界遗产名录中的“都江堰景区”和“峨眉山-乐山大佛景区”的认定,进一步推动了成都旅游业的发展。

2010年,成都成功举办了世界园艺博览会,进一步提升了成都的国际影响力。

如今的成都已经成为一个现代化大都市,经济实力和综合实力位居中国西部城市之首。

成都的地理位置优越,交通便利,是距离中国内陆其他城市最近的城市之一,这使得成都成为西南地区的物流中心和商业中心。

同时,成都也是中国大陆最重要的科研教育基地,拥有众多的高等院校和科研机构。

在城市建设方面,成都以其独特的魅力和活力不断吸引着国内外人士。

成都的天府新区、世纪城、武侯祠等一系列重点工程的建设,不仅提升了城市的形象,也为当地人民提供了更好的生活和发展环境。