射线检测物理基础

- 格式:ppt

- 大小:1.37 MB

- 文档页数:91

第一章射线检测的物理基础1.1 原子与原子结构1.1.1 元素与原子世界上一切物质都是由元素构成的,迄今为止,已发现的元素有100多种,其中天然存在的有94种,人工制造的有十几种。

为便于表达和书写,每种元素都用一定的符号来表示,称作元素符号。

元素符号采用该元素拉丁文名称第一个字母的大写,或再附加一个小写字母。

例如,碳的元素符号是C,钴的元素符号是Co,铁的元素符号是Fe,等等。

原子是元素的具体存在,是体现元素性质的最小微粒。

在化学反应中,原子的种类和性质不会发生变化。

原子质量极其微小,例如氢原子质量为1.673×10-24克,以常用质量单位表示很不方便,因此物理学中采用“原子质量单位”,用符号“u”表示,即规定碳同位素的质量的1/12为1u,而原子量就是某元素的原子的平均质量相对于原子质量1/12的比值。

照此规定,氢元素的原子量为1,氧元素的原子量为16。

原子由一个原子核和若干个核外电子组成。

原子核带正电荷,位于原子中心,电子带负电,在原子核周围高速运动。

原子核所带的正电荷与核外电子所带的负电荷相同,所以,整个原子呈电中性。

电子的质量极轻,为9.109×10-28克,等于氢原子质量的1/1837。

电子带有1个单位负电荷(1.602×10-19库仑)。

在原子中,原子核所带的正电荷数(简称核电荷数)与核外电子所带的负电荷数相等。

所以核外电子数就等于核电荷数。

不同元素的核电荷数不同,核外电子数也不同。

元素周期表中,元素的次序就是按核电荷数排列的,因此,周期表中的原子序数z等于核电荷数。

原子核仍然可以再分,试验证明,原子核是由两种更小的粒子即质子和中子组成的。

中子不带电,1个质子带1个单位正电荷,原子核中有几个质子,就有几个核电荷,因此得到以下关系:质子数=核电荷数=核外电子数=原子序数质子的质量为1.6726×10-24克,中子的质量为1.6749×10-24克,两者质量几乎相等。

无损射线RT培训复习资料★关于教材的说明;关于习题集;关于学习方法;关于考试。

★教材重点理一遍学习重点:依托基础理论,掌握基本知识(射线照相时电压太高为什么不对?后板和薄板对比度哪个高?)和操作、评片技能。

第1、2、3章是第4、5章的基础;第1-5章是第6章的基础;第7章是防护(安全知识)。

学习总结(复习):把各章内容联系起来,搞清各物理量之间的关系、影响,从而正确选择。

照出合格底片。

第一章射线检测的物理基础1.原子结构、原子核结构、衰变。

2.X射线、γ射线的特点与区别。

共性:都是电磁波;区别:波长不同、产生方法不同。

3.X射线、γ射线的性质教材第5页与检测有关的5条(1、2、5、6、7);3、4与射线检测关系不大。

4.X射线的产生、谱线特点电子撞击金属靶产生(1%);能谱为连续谱。

5.X射线的强度、能量由什么决定(1)强度→I(i)(管电流);能量→KV(管电压)i增大,强度增大;KV增大,能量增大,强度也同时增加。

X射线的穿透力(透照厚度)取决于KV;γ射线的穿透力取决于源的种类。

(2)射线穿透物质能力的度量(又叫硬度)定性:用“线质”表示定量:用半价层、有效能量或吸收系数(对于连续X射线)半价层、光子能量或波长(对于单色射线)线质硬射线:穿透力强、通过工件时衰减小,ΔD低(如能量高的射线)软射线:穿透力弱、通过工件时衰减大,ΔD高射线的质、线质、硬度、能量描述的是同一个物理量,还有如:照射量、照射率等。

6.γ射线的产生及其特点γ射线是放射性同位素衰变产生的,能谱为线状谱。

(放射性同位素是一种不稳定的核素)γ射线的能量是由放射性同位素的种类决定的。

γ射线的强度单位是活度(活度是不断变化的),是制造时决定的。

半衰期的概念。

X射线的强度、能量是可控的(大小可调节);γ射线的强度、能量是不可控的(不能人为调节),只能透照与能量相应的厚度,有上下限区间。

7.射线对人的危害高能比低能危害大。

8.射线检测照相原理(射线与物质的相互作用)(1)现象(射线穿过物质的变化):强度减弱;(2)强度减弱原因:吸收与散射;吸收与能量和材料的原子序数、密度、厚度有关;散射与能量、波长、厚度、受照面积有关。

射线物理基础试题及答案一、单项选择题(每题2分,共10分)1. 射线的传播方向是:A. 直线B. 曲线C. 螺旋形D. 波动形答案:A2. 射线的穿透能力与以下哪个因素无关?A. 射线的能量B. 物质的密度C. 射线的波长D. 射线的发射角度答案:D3. 下列哪种射线对人体的损伤最小?A. α射线B. β射线C. γ射线D. X射线答案:B4. 射线的电离能力与以下哪个因素有关?A. 射线的能量B. 射线的类型C. 射线的传播速度D. 射线的传播距离答案:B5. 射线防护的基本原则是:A. 时间、距离、屏蔽B. 时间、距离、方向C. 时间、方向、屏蔽D. 距离、方向、屏蔽答案:A二、填空题(每题2分,共10分)1. 射线的电离能力与其________有关。

答案:能量2. 在射线防护中,________是最基本的防护措施。

答案:时间3. γ射线的穿透能力比X射线________。

答案:强4. α射线的电离能力比β射线________。

答案:强5. 射线的屏蔽通常使用________材料。

答案:铅三、简答题(每题5分,共20分)1. 简述射线的电离作用及其对人体的影响。

答案:射线的电离作用是指射线与物质相互作用时,能够使原子或分子失去电子,形成带电粒子的过程。

这种作用对人体的影响主要表现为对细胞的损伤,可能导致细胞死亡或癌变。

2. 描述射线的穿透能力与物质密度的关系。

答案:射线的穿透能力与物质密度成反比,即物质密度越大,射线的穿透能力越弱。

3. 说明射线防护的三个基本原则。

答案:射线防护的三个基本原则是时间、距离和屏蔽。

时间原则指的是减少在射线源附近的停留时间;距离原则是指增加与射线源的距离;屏蔽原则是指使用适当的屏蔽材料来阻挡射线。

4. 阐述射线在医学中的应用。

答案:射线在医学中的应用主要包括诊断和治疗两个方面。

在诊断方面,X射线、γ射线和CT扫描等技术被广泛用于观察人体内部结构;在治疗方面,放射性同位素和放射治疗被用于治疗某些类型的癌症。

射线检测的物理基础射线检测是一种利用射线在物质中传播的特性进行物质组成分析和缺陷检测的方法。

射线检测常用的射线包括X射线和γ射线。

这两种射线都是电磁波,具有较高的穿透能力和能量,因此可以用于穿透物质并获取内部信息。

射线检测的物理基础主要包括射线的产生、传播以及与物质相互作用的过程。

下面将对这些基础进行详细的介绍。

一、射线的产生射线检测中常用的X射线是通过X射线管产生的。

X射线管由阴极和阳极组成,当阴极上加上一定电压时,会产生一束高速电子,电子在电场作用下加速,并与阳极碰撞。

在碰撞过程中,电子会失去一部分能量,产生X射线。

这些X射线具有较高的能量,可以穿透物质并与物质相互作用。

γ射线则是由放射性核素产生的。

放射性核素的原子核不稳定,会发生衰变,释放出γ射线。

γ射线具有较高的能量和穿透能力,可以用于射线检测。

二、射线的传播射线在物质中的传播是直线传播,具有一定的传播速度。

射线传播的速度取决于射线的能量和介质的密度。

在同一介质中,射线的传播速度是恒定的。

而在不同介质中,射线的传播速度会发生改变,这就是射线折射现象。

三、射线与物质的相互作用射线与物质相互作用的过程是射线检测中最重要的过程。

射线与物质的相互作用包括散射、吸收和衰减三个主要过程。

散射是指射线与物质中的原子或分子碰撞后改变方向的过程。

散射分为弹性散射和非弹性散射。

弹性散射是指射线与原子或分子碰撞后只改变方向而不改变能量的过程,非弹性散射则是指射线与原子或分子碰撞后既改变方向又改变能量的过程。

散射的发生会改变射线的传播方向,从而影响射线检测的结果。

吸收是指射线在物质中传播过程中被物质吸收的过程。

物质对射线的吸收能力取决于射线的能量和物质的性质。

不同物质对射线的吸收能力有所差异,因此可以通过测量射线的吸收量来判断物质的组成。

衰减是指射线在物质中传播过程中能量逐渐减小的过程。

射线的衰减程度取决于射线的能量和物质的厚度。

较厚的物质会对射线的衰减产生更显著的影响。

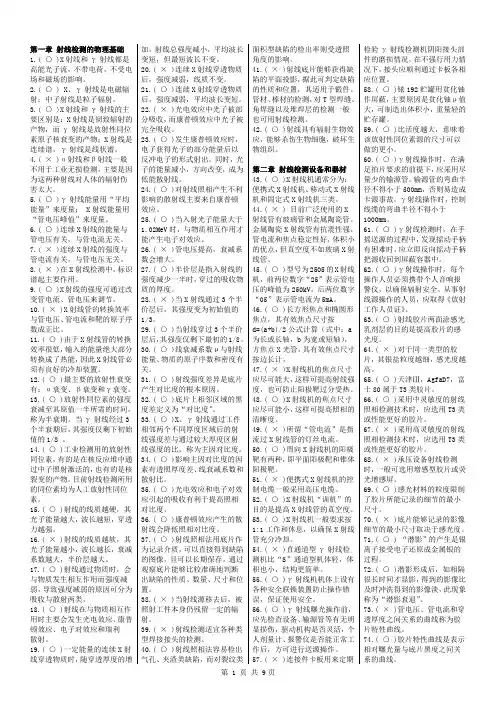

第一章射线检测的物理基础1.( ○ )X射线和γ射线都是高能光子流,不带电荷,不受电场和磁场的影响。

2.( ○ ) X、γ射线是电磁辐射;中子射线是粒子辐射。

3.( ○ )X射线和γ射线的主要区别是:X射线是韧致辐射的产物,而γ射线是放射性同位素原子核衰变的产物;X射线是连续谱,γ射线是线状谱。

4.( ³ )α射线和β射线一般不用于工业无损检测,主要是因为这两种射线对人体的辐射伤害太大。

5.( ○ )γ射线能量用“平均能量”来度量; X射线能量用“管电压峰值”来度量。

6.( ○ )连续X射线的能量与管电压有关,与管电流无关。

7.( ³ )连续X射线的强度与管电流有关,与管电压无关。

8.( ³ )在X射线检测中,标识谱起主要作用。

9.( ○ )X射线的强度可通过改变管电流、管电压来调节。

10.( ³ )X射线管的转换效率与管电压、管电流和靶的原子序数成正比。

11.( ○ )由于X射线管的转换效率很低,输入的能量绝大部分转换成了热能,因此X射线管必须有良好的冷却装置。

12.( ○ )最主要的放射性衰变有:α衰变、β衰变和γ衰变。

13.( ○ )放射性同位素的强度衰减至其原值一半所需的时间,称为半衰期。

当γ射线经过3个半衰期后,其强度仅剩下初始值的1/8 。

14.( ○ )工业检测用的放射性同位素,有的是在核反应堆中通过中子照射激活的,也有的是核裂变的产物。

目前射线检测所用的同位素均为人工放射性同位素。

15.( ○ )射线的线质越硬,其光子能量越大,波长越短,穿透力越强。

16.( ³ )射线的线质越软,其光子能量越小,波长越长,衰减系数越大,半价层越大。

17.( ○ )射线通过物质时,会与物质发生相互作用而强度减弱,导致强度减弱的原因可分为吸收与散射两类。

18.( ○ )射线在与物质相互作用时主要会发生光电效应、康普顿效应、电子对效应和瑞利散射。

19.( ○ )一定能量的连续X射线穿透物质时,随穿透厚度的增加,射线总强度减小,平均波长变短,但最短波长不变。

射线检测知识点第一章 探伤的基本原理射线探伤的实质是根据被检工件与其内部缺陷介质对射线能量衰减程度不同,而引起射线透过工件后的强度差异(如下图),使缺陷能在射线底片或X 光电视屏幕上显示出来。

图中射线在工件及缺陷中的线衰减系数分别为μ和μ’。

根据衰减定律,透过完好部位x 厚的射线强度为:透过缺陷部位的射线强度为:第二章 射线检测射线检测是利用各种射线对材料的透射性能及不同材料对射线的吸收、衰减程度的不同,使底片感光成黑度不同的图像来观察的,是一种行之有效而又不可缺少的检测材料或零件内部缺陷的手段,在工业上广泛应用。

射线检测的优点:1、适用于几乎所有的材料,对零件几何形状及表面粗糙度均无严格要求,目前射线检测主要应用于对铸件和焊件的检测;2、射线检测能直观地显示缺陷影像,便于对缺陷进行定性、定量和定位;3、射线底片能长期存档备查,便于分析事故原因。

射线检测的缺点:射线检测对气孔、夹渣、疏松等体积型缺陷的检测灵敏度较高,对平面缺陷的检测灵敏度较低,如当射线方向与平面缺陷(如裂纹)垂直时很难检测出来。

另外,射线对人体有害,需要有保护措施。

超声波探伤与X 射线探伤的比较:超声波探伤是利用超声能透入金属材料的深处,并由一截面进入另一截面时,在界面边缘发生反射的特点来检查零件缺陷的一种方法,当超声波束自零件表面由探头通至金属内部,遇到缺陷与零件底面时就分别发生反射波来,在萤光屏上形成脉冲波形,根据这些脉冲波形来判断缺陷位置和大小。

超声波探伤比X 射线探伤具有较高的探伤灵敏度、周期短、成本低、灵活方便、效率高,对人体无害等优点;缺点是对工作表面要求平滑、要求富有经验的检验人员才能辨别缺陷种类、对缺陷没有直观性;超声波探伤适合于厚度较大的零件检验 。

超声波探伤与射线探伤都属于物理探伤。

xx e I I μ-=0x x ee I I ∆---=)'(0'μμμ第一节射线检测的物理基础一、射线的种类和频谱波长较短的电磁波叫射线。

x射线诊断的物理基础X射线诊断是一种常用于医学影像学中的诊断技术。

它通过利用X射线穿透物体并在胶片或数字传感器上形成影像的原理来诊断疾病。

X射线的物理基础包括X射线的生成、穿透和吸收。

X射线的生成主要是通过X射线管。

X射线管由阴极和阳极组成,阴极由电子束加热产生电子,经由高电压加速,在阳极上产生高速电子撞击阳极金属,从而产生X射线。

X射线的频率和能量与电子束的能量有关。

X射线具有很强的穿透能力,可以穿过人体组织。

它的穿透能力与射线的能量有关,能量越高,穿透能力越强。

在医学影像学中,通常使用具有30至150kV的高电压来产生X射线。

X射线可以穿透软组织,如肌肉和脂肪,显示为较浅的影像;而在骨骼等密度较高的组织中,X射线的穿透能力较弱,形成较浓密的影像。

通过观察X射线影像的浓密程度和形状,可以判断组织的健康情况。

X射线在物体中的吸收程度与物质的原子序数和原子量有关。

原子序数越大的物质,如钙和铅,对X射线的吸收能力越强。

而原子序数较小的物质,如肌肉和脂肪组织,对X射线的吸收能力较弱。

在X 射线影像中,骨骼和钙质结构会显示为较白的区域,而软组织则显示为较暗的区域。

X射线诊断的物理基础还包括X射线的散射和弥散。

X射线在穿过物体时会发生散射,散射的程度与物体的密度有关。

散射会导致X 射线影像的对比度降低,影响诊断的准确性。

为了减少散射,常常使用散射补偿方法,如使用散射屏或增加固定的铅遮挡器。

X射线诊断是通过利用X射线的生成、穿透、吸收和散射等物理原理,对患者进行影像检查并诊断疾病的一种常用技术。

了解X射线的物理基础对于正确解读X射线影像,提高诊断准确性非常重要。

射线检测通用技术一级考试培训1.无损检测概论2.射线检测物理基础2.1原子与原子结构P1-52.1.1元素与原子基本概念2.1.2原子和粒子a.原子序数的定义(A)b.原子量的定义(C)c.核电荷数的定义(B)d.质子、中子和电子的基本概念(B)2.1.3原子运动基本概念a.轨道(C)b.能级(C)c.基态和激发态(C)d.跃迁(C)2.2放射性元素2.2.1放射性元素衰变a.衰变的概念和衰变方式(C)b.同位素和放射性同位素的基本概念(B)2.2.2衰变规律a.活度和活度单位(C)b.半衰期定义和衰变常数(B)c.半衰期简单计算(B)2.3射线种类和性质2.3.1射线及种类(A)2.3.2X射线和γ射线a. X射线和γ射线的产生(C)b. X射线和γ射线的本质(A)P5c. X射线和γ射线特征(C)P52.4射线与物质的相互作用2.4.1射线与物质的主要作用a.光电效应(C)b.康普顿效应(C)2.4.2窄束单色射线的衰减a.窄束射线(B)b.单色射线(C)a.吸收与散射(B)b.线衰减系数、半值层、衰减公式及基本计算2.4.3宽束连续谱射线的衰减a.宽束射线(C)b.散射比(C)c.衰减公式(C)3.设备与器材3.1X射线机3.1.1X射线机基本结构a.基本构成(C)P39-41b.基本工作原理(C)c. X射线机类型及适用性(C)3.1.2X射线管a.基本结构和基本功能(C)b.管电压和管电流(B)c.焦点和辐射角(C)3.1.3训机概念(B)3.2γ射线设备3.2.1基本结构(C)3.2.1基本工作原理(B)3.2.3γ射线源a.Ir192和Co60的能量(C)b. Ir192和Co60的半衰期(A)3.3射线照相胶片3.3.1感光原理a.胶片基本结构(C)b.感光基本原理(C)3.3.2胶片类型a.基本类型(C)b.感光速度(C)3.3.3胶片感光特征a.感光特征曲线(C)b.感光度和灰雾度(B)c.梯度和宽容度(C)3.4增感屏3.4.1增感屏作用(C)3.4.2增感屏主要类型(C)a.金属增感屏b.荧光增感屏和金属荧光增感屏(C)3.4.3铅箔增感屏的结构和特点(A) 3.5像质计3.5.1像质计的作用(A)3.5.2像质计的基本类型(C)3.6其他设备与器材3.6.1标记a.标记的种类和作用(B)b.“B”标记的作用(A)3.6.2观片灯、安全灯、温度计、洗片槽和干燥箱等(C)3.6.3黑度计的工作原理及其作用a.工作原理(C)b.使用(C)3.6.4个人剂量仪(C)4射线照相检验技术4.1射线照相灵敏度影响因素4.1.1对比度概念(B)4.1.2几何不清晰度概念(A)4.1.3颗粒度概念(C)4.2透照工艺条件4.2.1射线和能量的选择a. X射线和γ射线的使用选择(C)b. X射线的能量选择(B)4.2.2焦距的选择原则(A)4.2.3曝光量的选择a.曝光量的概念(B)b.平方反比定律(A)4.3透照方式4.3.1透照方式选择a.直缝透照(A)b.环缝透照(A)4.3.2一次透照长度概念(B)4.4曝光曲线4.4.1曝光曲线构成a.(KV-T)曲线(B)b.(E-T)曲线(B)4.4.2曝光曲线使用(一点法)(A)4.5散射线控制4.5.1散射线基本概念(C)4.5.2散射线主要控制措施(B)4.6焊缝射线检测4.6.1透照工艺卡的内容和作用(C) 4.6.2检测基本过程(A) (学习、讨论)4.7暗室处理技术4.7.1显影液和定影液的作用(B)4.7.2暗室操作(A)4.8辐射防护4.8.1X射线和γ射线对人体的伤害(B)4.8.2安全措施a.监控(C)b.记录(C)c.防护原则:屏蔽、时间、距离(B)5.底片质量评定和记录5.1底片评定质量要求5.1.1环境设备要求5.1.2底片质量要求a.灵敏度b.黑度c.标记d.伪缺陷e.背散射5.1.3结果记录5.2标准JB/T 4730 总则和射线检测5.2.1一般要求a.检测范围b.检测人员c.检测设备器材d.透照方式e.校验5.2.2缺陷记录。

第1章 射线检测的物理基础1.1 原子结构1.1.1 原子结构的行星模型自然界的物质都是由不同的分子组成的,分子由原子组成。

原子是一种非常小的物质粒子,直径大约是10-10m 。

直到19世纪末,人们一直认为原子是组成物质的最小微粒,它是不能再分割的。

19世纪末20世纪初物理学的许多新发现,揭示了原子是可以分割的,并且,原子具有自己的结构。

原子由质子、中子和电子组成。

质子是一种物质微粒,其质量为1.6726×10-27kg ,带有一个单位的正电荷,电量为1.6021892×10-19C (这个电量常简记为e )。

中子也是一种物质微粒,其质量为1.6748×10-27kg ,不带电荷。

电子是一种更小的物质微粒,其质量为9.1095×10-31kg ,仅为质子质量的1/1836,其带有一个单位的负电荷。

关于原子结构,曾提出过多种不同的模型。

20世纪初物理学家汤姆孙提出了一种“葡萄干面包”球体模型。

这种模型认为,原子是一个均匀的阳电球体,电子均匀地嵌在球体中,按一定频率围绕各自的平衡位置振动。

由于与实验结果不符合,很快被抛弃。

1911年,物理学家卢瑟福根据α 粒子散射实验,提出了原子的核式结构模型。

他设想,原子中的带正电部分集中在很小的中心体内,即原子核,并占有原子的绝大部分质量,原子核外边散布着带负电的电子。

这个模型很快被广泛接受。

但是,核外电子的分布情况并不清楚。

1913年,物理学家玻尔在原子核式结构模型的基础上,提出了后人称为卢瑟福-玻尔原子模型的原子结构模型,即原子结构的行星模型。

原子结构的行星模型认为,原子由带正电荷Z e 的原子核和Z 个核外电子组成,Z 为原子序数。

原子核位于原子的中心,电子围绕原子核运动。

但电子绕核运动的轨道不是任意的,也不能连续变化。

电子只能沿一些分立的满足一定条件的轨道运动,这些轨道称为量子轨道。

关于原子结构玻尔提出了两条假设:一是原子只能存在于一些具有一定分立能量E 1、E 2、E 3、…的稳定状态上。