分析判断气候类型n

- 格式:ppt

- 大小:2.33 MB

- 文档页数:19

气候类型的判断方法气候类型的判断是气象学和地理学领域的重要课题,正确的气候类型判断对于农业、旅游、城市规划等方面都具有重要的指导意义。

下面将介绍一些常见的气候类型判断方法。

首先,气候类型的判断可以通过气温和降水量来进行。

气温和降水量是气候的两个重要指标,它们可以直接反映出某一地区的气候特点。

一般来说,气温和降水量的高低可以判断出某一地区是属于热带、温带还是寒带气候。

比如,热带气候一般气温高,降水充沛,而寒带气候则气温低,降水较少。

通过对气温和降水量的分析,可以初步判断出某一地区的气候类型。

其次,气候类型的判断还可以通过植被类型来进行。

植被与气候密切相关,不同类型的气候条件适合生长不同的植被。

比如,热带雨林气候适合生长茂密的热带雨林植被,而草原气候适合生长草原植被。

因此,通过对某一地区植被类型的分析,也可以初步判断出该地区的气候类型。

此外,气候类型的判断还可以通过地形地貌来进行。

地形地貌对气候的影响非常显著,比如山地气候和平原气候的差异就非常明显。

一般来说,山地气候多雨多雪,气温变化大,而平原气候降水量适中,气温变化较小。

因此,通过对地形地貌的分析,也可以初步判断出某一地区的气候类型。

最后,气候类型的判断还可以通过气候要素的综合分析来进行。

气候要素包括气温、降水量、风力、湿度等多个指标,通过对这些指标的综合分析,可以更加准确地判断出某一地区的气候类型。

比如,通过对气温、降水量、风力等要素的综合分析,可以判断出某一地区是属于热带雨林气候还是热带草原气候。

总之,气候类型的判断是一个复杂而又重要的课题,需要综合运用气象学、地理学等多个学科的知识来进行分析。

通过对气温和降水量、植被类型、地形地貌以及气候要素的综合分析,可以准确地判断出某一地区的气候类型,为相关领域的发展提供重要的参考依据。

气候的辨别方法气候是指地球上某一地区在一段时间内的天气状况的总和。

不同的气候区域具有不同的气候特征,通过观察和分析气象要素,可以辨别出不同地区的气候类型。

本文将介绍几种常用的气候辨别方法。

一、温度和降水量温度和降水量是气候的两个重要要素。

通过观察某一地区的年平均温度和年平均降水量,可以初步判断其气候类型。

温带气候通常具有四季分明、温暖与寒冷交替的特点,年降水量相对较多;热带气候则温暖湿润,年降水量较大;而地中海气候则温暖干燥,年降水量较少。

二、季风和海洋气候季风和海洋气候是一些特定地区的气候类型。

季风气候通常出现在亚洲的南亚和东南亚地区,夏季炎热多雨,冬季相对干燥;海洋气候则多出现在沿海地区,受海洋的调节,温度波动较小,降水量较为均匀。

三、植被和动物分布植被和动物的分布也可以反映气候类型。

例如,热带雨林通常分布在热带气候地区,因为那里温暖湿润;而草原则多分布在温带和寒带气候地区,因为那里的降水量较少。

动物的分布也受气候的影响,例如北极熊主要分布在寒带气候地区。

四、气象要素除了温度和降水量,其他气象要素也可以用来辨别气候类型。

例如,气压系统的分布和风向风力等。

例如,副热带高压是地中海气候形成的重要原因,而西风带则使温带地区的气候变化多样。

五、气候图和统计数据气候图和统计数据对于辨别气候类型也起到了重要的作用。

通过绘制气候图,可以直观地了解某一地区的气候特征,例如温度和降水量的变化趋势。

统计数据则可以用来比较不同地区的气候特征,为气候研究提供数据支持。

六、气候模型和预测气候模型和预测技术也可以用来辨别气候类型。

通过建立气候模型,可以模拟不同气候类型的形成机制和变化规律。

而气候预测则可以根据历史数据和气候趋势,预测未来某一地区的气候变化。

总结起来,气候辨别方法包括观察温度和降水量、季风和海洋气候、植被和动物分布、气象要素、气候图和统计数据,以及气候模型和预测。

通过综合运用这些方法,可以准确判断不同地区的气候类型,为气候研究和气候变化预测提供基础数据和科学依据。

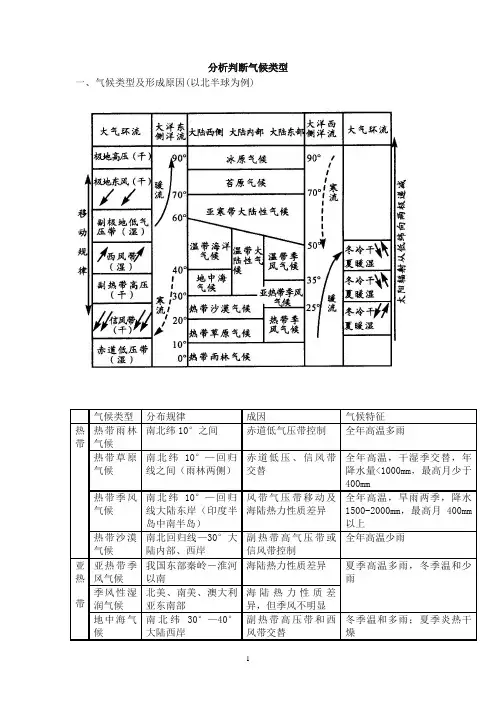

分析判断气候类型一、气候类型及形成原因(以北半球为例)二、各种气候类型形成的主导因素1.纬度位置:热带气候、亚热带气候、温带气候、亚寒带针叶林气候、极地气候(苔原气候、冰原气候)。

2.气压带、风带单一控制:热带雨林气候、热带沙漠气候、温带海洋性气候。

3气压带、风带交替控制:热带草原气候、地中海气候。

4.季风:热带、亚热带、温带季风气候。

5.海陆位置:温带大陆性气候、温带海洋性气候。

6.地形:高山、高原气候。

三、判断世界气候类型:参照课本P54-551.根据气温和降水判断(1)判断所属南北半球。

(2)根据最冷月或最热月均温值(指北半球),确定热量带。

(3)根据降水量和降水季节分配(主要雨季)确定降水类型,最后确定气候类型。

2.根据地理位置、景观等判断如在南北纬300-400之间的大陆西岸为地中海气候,在南北纬400--500之间的大陆西岸为温带海洋性气候等。

四、特殊性1.受气压带和风带季节移动影响而形成的气候类型:热带季风气候、热带草原气候、地中海气候。

2.除南极洲外,各大洲都有的气候类型:地中海气候、高山气候。

3.某种气候类型对应相应的自然带,其中,特殊的是:温带海洋性气候与温带季风气候对应的是温带落叶阔叶林带;温带大陆性气候对应的是温带草原带和温带荒漠带。

4.气候类型分布最多的大洲:北美洲、亚洲。

5.只分布在大陆西岸:热带沙漠气候、地中海气候、温带海洋性气候。

6.只分布在大陆东岸:热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候。

7.只分布在北半球:热带季风气候、温带季风气候、亚寒带针叶林气候、苔原气候。

8.洋流对气候的影响:暖流对沿岸气候有增温、增湿作用;寒流对沿岸气候有减温、减湿作用。

(1)温带海洋性气候最典型的分布区在欧洲西部,因为深受北大西洋暖流的影响。

(2)亚寒带针叶林气候在大陆西岸分布的地区纬度较高,在大陆东岸分布的地区纬度较低,因为中高纬地区大陆的西岸受暖流影口向,大陆的东岸受寒流影响。

气候类型判断方法口诀一、引言气候类型判断方法是气象学中的重要内容,通过对不同气候类型的判断,可以更好地理解和预测天气变化。

本文将介绍一些常用的气候类型判断方法口诀,帮助读者更好地了解和应用这些方法。

二、经验法口诀1. 热带季风气候:温暖潮湿,冬暖夏热。

2. 高原气候:海拔高,气温低。

3. 极地气候:寒冷干燥,永夜寒。

4. 大陆性气候:内陆行,温差大。

5. 沿海气候:靠海边,温和湿润。

6. 水热差异气候:水陆不同,气候变。

7. 季风气候:冬季冷,夏季热。

三、指标法口诀1. 温带气候:四季分明,温差大。

2. 热带雨林气候:温暖湿润,降雨多。

3. 中纬度地中海气候:冬暖夏热,降雨少。

4. 高山气候:海拔变,气温降。

5. 冷温带气候:寒冷干燥,冬季长。

四、分类法口诀1. 高原气候:海拔高,气温低。

2. 湿润气候:降雨多,湿度高。

3. 干旱气候:降雨少,干燥性。

4. 温暖气候:冬暖夏热,四季宜。

5. 寒冷气候:气温低,冬季长。

五、综合判断根据以上口诀,我们可以通过多种方法综合判断气候类型。

例如,如果某地区具有温差大、冬暖夏热、降雨多等特点,可以判断该地属于热带季风气候;如果某地具有海拔高、气温低、降雨少等特点,可以判断该地属于高原气候。

六、案例分析以北京为例,根据口诀判断,北京属于温带气候,四季分明,温差大。

然而,由于近年来气候变化的影响,北京的气候趋向于中纬度地中海气候,冬暖夏热,降雨少。

七、总结通过以上口诀和案例分析,我们可以更好地判断不同地区的气候类型。

然而,需要注意的是,口诀只是一种简便的判断方法,实际判断还需结合气象数据和专业知识进行综合分析。

希望本文能够帮助读者更好地了解和应用气候类型判断方法。

实验目的:本实验旨在通过实地测量和数据分析,学习如何根据气温、降水等气候要素判定不同地区的气候类型,并验证所学理论知识。

实验时间:2023年11月实验地点:中国某地(具体地点保密)实验材料:1. 气象观测仪器:温度计、湿度计、雨量计2. 记录工具:笔记本、计算器3. 地图:中国气候类型分布图实验步骤:一、收集数据1. 在实验地点选择若干个观测点,确保能代表该地区的气候特征。

2. 使用气象观测仪器在观测点进行气温、湿度、降水等数据的连续观测,记录每日的观测数据。

二、数据分析1. 计算每个观测点的平均气温、最高气温、最低气温、平均相对湿度、降水量等数据。

2. 分析气温、湿度、降水等数据的变化规律,判断该地区气温、湿度的年变化和季节变化特征。

3. 结合实验地点的地理位置、地形地貌等因素,初步判断该地区的气候类型。

三、判定气候类型1. 根据气温和降水的年变化特征,判断该地区属于哪个温度带。

2. 分析降水季节分配情况,判断该地区属于哪种降水类型。

3. 结合以上分析结果,参考中国气候类型分布图,确定该地区的气候类型。

实验结果:一、气温分析实验地点的平均气温为12.5℃,最高气温为35℃,最低气温为-5℃。

气温的年变化特征为夏季高温多雨,冬季寒冷干燥。

二、湿度分析实验地点的平均相对湿度为70%,湿度变化较为稳定。

三、降水分析实验地点的年降水量为800mm,降水主要集中在夏季。

四、气候类型判定根据以上分析,结合实验地点的地理位置和地形地貌,初步判断该地区属于温带季风气候。

实验结论:通过本次实验,我们学会了如何根据气温、降水等气候要素判定不同地区的气候类型。

实验结果表明,该地区属于温带季风气候,与我们的初步判断一致。

实验心得:1. 实地观测和数据分析是判定气候类型的重要手段。

2. 结合地理位置、地形地貌等因素,可以更准确地判断气候类型。

3. 在实际应用中,应综合考虑多种因素,避免片面判断。

实验建议:1. 在实验过程中,应注意仪器的正确使用和维护,确保数据的准确性。

气候类型的判断方法气候是地球表面大气层对流、辐射和水汽运动的综合结果。

气候类型的判断是对某一地区气候特征的总体描述和归纳。

正确的判断方法对于农业生产、城市规划和生态环境的保护都具有重要意义。

下面将介绍几种常见的气候类型判断方法。

首先,气候类型的判断可以通过气候数据进行统计分析。

气候数据包括气温、降水量、湿度、风向和风速等。

通过长期的气象观测数据,可以计算出某一地区的气候特征,如年平均气温、年降水量、季节变化等。

根据这些数据,可以将气候划分为热带、温带和寒带气候,进一步细分为干旱气候、湿润气候等类型。

其次,气候类型的判断还可以通过植被类型进行推断。

植被是气候的重要指示物,不同的气候条件适宜生长的植被类型也不同。

例如,热带雨林适宜生长在高温多雨的气候条件下,而草原和荒漠则适宜生长在干燥和多风的气候条件下。

因此,通过对植被类型的观察和分析,可以初步判断出某一地区的气候类型。

另外,气候类型的判断还可以通过地理位置和地形地貌进行综合分析。

地理位置和地形地貌直接影响着气候的形成和分布。

例如,靠近赤道的地区气候炎热,而靠近极地的地区气候寒冷。

而且,山地、平原、沿海等地形地貌也会对气候产生影响。

通过对地理位置和地形地貌的观察和分析,可以进一步确认某一地区的气候类型。

最后,气候类型的判断还可以通过生物指标进行评估。

生物对气候的适应性很强,不同的气候条件下生物的分布也会有所不同。

通过对生物的分布和数量进行调查和统计,可以初步判断出某一地区的气候类型。

例如,热带地区的动植物种类繁多,而寒带地区的动植物种类相对较少。

综上所述,气候类型的判断方法是多方面的,需要综合运用气候数据、植被类型、地理位置和地形地貌、生物指标等多种手段进行分析和评估。

只有全面、准确地判断出某一地区的气候类型,才能更好地指导农业生产、城市规划和生态环境的保护工作。

希望本文介绍的方法能够对读者有所帮助,谢谢阅读!。

气候类型判断及影响因素分析气候类型是指一定地理区域在长时间尺度下的年际和季节变化规律。

气候类型的判断基于一系列影响因素,包括地理位置、地形、海洋气候、大气环流、太阳辐射等因素。

下面将从这些方面分析气候类型的判断和影响因素。

首先,地理位置是影响气候类型的主要因素之一、地理位置决定了地区的纬度、经度和海拔高度,从而影响了太阳辐射的强度和分布。

例如,位于赤道附近的地区接受的太阳辐射较强,形成热带气候;而位于高纬度地区的太阳辐射较弱,形成寒带气候。

其次,地形对气候类型的产生和分布也有重要影响。

山脉、高原、平原等地形特征会影响气候的稳定性和降水分布。

例如,山脉会阻挡气流,形成降水影子区,导致两侧气候明显不同;而平原地区由于没有阻挡,气流可以自由流通,降水较均匀。

海洋气候是指受海洋影响较大,气候温和稳定的地区。

海洋对气候的影响主要体现在海洋表面温度的影响以及海洋气团的形成。

近海地区的气候受盐度和海温等因素影响,温度较为稳定,降水较多,形成温暖湿润的气候类型。

大气环流是气候类型的重要影响因素之一、大气环流分为赤道、中纬度和极地环流带,这些环流带决定了气候带的分布。

例如,赤道附近的热带气候受热带风和风带等因素影响,气温高,降水丰富;而位于中纬度地区的温带气候受西风带影响,温度适宜,降水相对较少。

最后,太阳辐射是影响气候类型的重要因素之一、太阳辐射的强度和分布会影响地表的温度和气流的运动。

太阳辐射强烈的地区气温较高,形成热带气候;太阳辐射较弱的地区气温较低,形成寒带气候。

综上所述,气候类型的判断和影响因素是一个复杂而多样的过程,其中地理位置、地形、海洋气候、大气环流和太阳辐射等因素起到重要作用。

了解和分析这些因素对气候类型的影响,有助于我们更好地了解和预测气候变化,为社会经济发展和环境保护提供科学依据。

气候类型的判断方法

气候类型是指某一地区长期气象要素的组合特征。

气候类型的判断方法可以通

过观测和统计某地区的气象要素来确定,下面将介绍几种常见的气候类型判断方法。

首先,我们可以通过观测气温和降水量来判断气候类型。

气温和降水量是最基

本的气候要素,它们直接影响着气候类型的划分。

一般来说,气温和降水量的多少会直接影响到气候类型的划分,比如热带雨林气候通常气温高,降水量充沛,而沙漠气候则是气温高,降水量稀少。

其次,气候类型的判断还可以通过观测气候要素的分布特点来进行。

比如,气

候要素的分布特点包括纬度、海拔、地形等因素。

纬度越低的地区,一般气温越高,降水量越大,适宜植被茂盛,这些地区通常属于热带气候类型。

而纬度越高的地区,气温越低,降水量逐渐减少,植被逐渐稀疏,这些地区通常属于温带和寒带气候类型。

另外,气候类型的判断还可以通过观测季风和海洋性气候的特征来进行。

季风

气候的特点是夏季多雨,冬季少雨,而海洋性气候则是一年四季温差小,降水均匀。

通过观测这些特征,可以判断出某一地区的气候类型。

除了以上方法,我们还可以通过观测气候要素的变化趋势来判断气候类型。

比如,随着全球气候变暖,一些原本属于寒带气候的地区开始出现了气候变暖的迹象,气温逐渐升高,降水量逐渐增加,这些地区的气候类型可能会发生变化。

总的来说,气候类型的判断方法是多方面的,需要综合考虑气候要素的观测数据、分布特点、季风和海洋性气候的特征以及气候变化趋势等因素。

只有综合考虑这些因素,才能准确判断某一地区的气候类型。

希望以上介绍对大家有所帮助,谢谢阅读。

我学校临清一中科目地理山东省临清市高中地理教案:第二章单元活动分析判断气候类型一、教材分析《分析判断气候类型》是鲁教版必修一第二单元单元活动的教学内容,主要教学内容包括:常见气候类型的分布、成因、特征以及气候类型的判断等。

本节内容是高中地理教学内容中的重要部分,对于学生认知大气运动、洋流影响、分析区域有着非常大的帮助。

本节内容的教学效果在很大程度上影响了学生对其他章节知识的学习效果。

二、教学目标1.知识目标:(1)认识常见气候类型:指向标、经纬度。

(2)可以说出常见气候类型的特点,学会利用降水、气温等地理图判读气候类型。

2.能力目标:(1)理论联系实际,能够运用气候地理图和气候知识解决一些问题。

(2)增强读图能力,培养读图析图的能力。

3.情感、态度和价值观目标:通过学习本节内容,培养学生进一步了解气候在生活中的应用,以激发对气候特点和气候判断知识的兴趣。

三、教学重点难点重点:气候的特征和成因,判断气候类型的方法。

难点:气候类型的判读和气候的成因。

四、学情分析本节教学内容面向的是高一学生,高一尚未分科,在各高中学校基本都是平行班教学,所以班内学生的程度差异较大,再加上本节内容需要较高的读图能力,所以建议运用分层次教学的手段,同时多加总结规律,既要照顾程度较好的学生,也要照顾程度较差的学生。

教学有一定的难度。

五、教学方法1.问题探究教学法:设置若干问题让学生分组讨论,并合作得出答案。

2.学案导学:见后面的学案。

3.新授课教学基本环节:预习检查→情境导入→合作探究→总结检测→布置预习六、课前准备1.学生的学习准备:预习单元活动《分析判断气候类型》,初步掌握在地形图上辨别气候分布的基本方法,可以说出常见气候的特征。

2.教师的教学准备:多媒体课件制作,课前预习学案,课内探究学案,课后延伸拓展学案,并把学生科学分成若干小组。

七、课时安排:1课时八、教学过程(一)预习检查、总结疑惑检查学生预习的落实情况,并了解和归纳学生的疑惑,使课堂教学更有效率和更具有针对性。

如何判断各种气候类型1、十三种气候类型如何区分?(一)赤道(热带)雨林气候大致分布在南北纬10°之间,以南美亚马孙平原、非洲刚果盆地、亚洲大、小巽他群岛等为典型。

全年在赤道气团控制下,高温、多雨、湿度大。

年平均气温在26℃左右,气温年较差很小,年降水量一般超过2000毫米,分配比较均匀。

自然植被为热带雨林。

(二)热带季风气候大致分布在南北纬10°至南北回归线之间的大陆东岸,以亚洲的中南半岛、印度半岛等地受西南季风影响地区为典型。

我国云南大部、西藏东南角等地也属于热带季风气候。

全年气温较高,年平均气温超过20℃。

盛行风向的季节转换显著。

夏半年受赤道气团控制,降水充沛,形成雨季,气候特征与热带雨林气候相似;冬半年,有些地方在热带大陆气团控制下,降水明显减少,形成干季。

年降水量1500—2000毫米,雨季降水量占年总量的80—90%以上,干湿两季分明。

自然植被为热带季雨林。

(三)热带草原气候大致分布在南北纬10°至南北回归线之间,以非洲中部、南美巴西大部、澳大利亚大陆北部和东部为典型。

本类型分布区处于赤道低压带与信风带交替控制区。

全年气温高,年平均气温约25℃。

当赤道低压带控制时期,赤道气团盛行,降水集中;信风带控制时期,受热带大陆气团控制,干旱少雨。

年降水量一般在700—1000毫米,有明显而长的干季。

自然植被为热带稀树草原。

(四)热带沙漠(干燥)气候大致分布在南北回归高压带控制下的大陆内部和西岸,以非洲北部、亚洲阿拉伯半岛和澳大利亚沙漠区为典型。

在副热带高压带或信风带控制下,全年受热带大陆气团控制,干旱少雨,年降水量100毫米左右,有些地方只有数十毫米或更少,日照丰富,气温很高,最热月平均气温可达30℃左右。

热量与水分矛盾突出。

世界大沙漠的分布与形成,与热带干燥气候密切相关。

自然植被是荒漠。

(五)亚热带季风气候主要分布在亚热带大陆东岸,以亚洲大陆东部,如我国秦岭-淮河以南,北美大陆东南部,南美大陆东部和澳大利亚东南部为典型。

分析判断气候类型的一般步骤和方法1.基本原理气候特征决定了气候类型,气候特征是由气候要素——气温和降水统计数据所反映的。

基本方法就是从气温和降水入手,把所判断的气候特征与各气候类型对号入座。

2.步骤和方法【课件展示】:“缩小范围法”分四步:全球→半球→热量带→降水季节分配类型→气候类型⑴根据平均气温最低值和最高值出现的月份,判断所在半球最高温出现在七八月、最低温出现在一二月,就可判定是在北半球;若最高温出现在一二月、最低温出现在七八月,则可判定在南半球.⑵根据最冷月和最热月平均气温,判断所处热量带一月均温>15℃,则可推断为热带气候;一月均温在0℃—15℃之间时,则可推断为亚热带气候和温带海洋性气候;一月均温<0℃,则为温带气候或寒带气候。

⑶根据年降水量及各月的分配情况,确定降水季节分配类型(雨型)。

⑷综合考虑热量带和降水季节分配类型,判断气候类型。

【课件展示】:对热带的四种类型、亚热带的二种类型、温带的三种类型、寒带的二种以及高山气候进行知识回顾,主要是掌握如何依据气温和降水分配特征,正确地判断这些基本的气候类型。

注意:在上述四步判断后,一般气候类型都可以判出。

但也有两组没有明确。

第一组:热带疏林草原气候与热带季风气候[活动设计]:如何判别热带季风气候和热带草原气候。

温带季风气候与温带大陆性气候[活动设计]:如何判别温带季风气候与温带大陆性气候从降水总量来看,温带季风气候一般要比温带大陆性气候多,温带季风气候降水更集中于夏季。

高山气候是一种特殊的气候,主要是随海拔高度的变化,水热状况发生相应的改变,从而使各个高度上出现了不同的气候特点。

一般由于海拔高,山顶部分常年积雪,气候的垂直差异大。

3.步骤和方法演练 【课件展示】:根据某地气温降水资料,判断该地气候类型。

判断:根据介绍的四步曲做题,参考《学习与评价》P.77 解题过程分析:⑴气温最高月在一月,则该地在南半球。

⑵最冷月均温l2℃,则该地在亚热带。

如何正确分析和判断气候类型作者:魏玉霞来源:《课程教育研究·上》2012年第05期【中图分类号】G623.6 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2012)05-0128-01气候类型的分析和判断是高中地理教学的重点和难点。

由于各地气候是在太阳辐射、大气环流、下垫面状况、人类活动等因素综合作用下形成的,所以必须准确、全面地掌握这些因素对气候的影响,才能了解每种气候类型的特征、分布、成因,从而正确判断气候类型。

一、分析不同气候类型的特征组成气候的两大要素是气温和降水,分析和描述气候特征一般从这两方面进行。

(一)分析气温特点气温分布的基本规律是低纬度气温高,高纬度气温低。

世界主要气候类型根据所属温度带不同,划分为热带、亚热带、温带和寒带四种类型。

在同一个纬度带内,由于地面状况不同,气温差异很大。

因为下垫面是近地面大气主要、直接的热源。

地面状况包括海陆分布、地形、阳坡和阴坡、植被覆盖状况、洋流等。

陆地和海洋是范围较大的下垫面,由于海陆热力性质的明显差异,形成了大陆性气候与海洋性气候。

以北半球为例,这两种气候的气温差别如下:大陆性气候气温日(年)较差大,最冷月出现在1月,最热月出现在7月;海洋性气候气温日(年)较差小,最冷月出现在2月,最热月出现在8月。

此外,地形也会影响气温。

(二)分析降水状况降水主要受大气环流、地面状况、人类活动等因素的影响。

其中大气环流是影响降水形成和分布的宏观因素,其对降水的影响归纳如下:气压带中的赤道低气压带、副极地低气压带控制下降水较多(因气流上升,气温降低,水汽易凝结),副热带高气压带、极地高气压带控制下降水稀少(因气流下沉,气温升高,水汽不易凝结);风带中的西风带控制下降水较多(因风从低纬吹向高纬,气温降低,水汽易凝结),极地东风带、信风带控制下降水稀少(因风从高纬吹向低纬,气温升高,水汽不易凝结);在季风气候区,夏季风影响下降水较多(因风从海洋吹向大陆,水汽充足,易凝结降水),冬季风影响下降水稀少(风从大陆吹向海洋,水汽少,不易凝结降水)。

《分析判断气候类型》导学案一、学习目标1、理解气候类型的形成原因和分布规律。

2、掌握分析判断气候类型的方法和步骤。

3、能够运用所学知识准确判断不同地区的气候类型,并解释其特点。

二、学习重难点1、重点(1)气候类型的分布规律。

(2)分析判断气候类型的主要依据。

2、难点(1)影响气候的因素之间的相互关系。

(2)特殊气候类型的判断。

三、知识链接1、气候的概念:气候是指一个地区大气的多年平均状况,具有相对的稳定性。

2、影响气候的主要因素:(1)纬度位置:是影响气候的基本因素,不同纬度地区获得的太阳辐射不同,从而形成不同的温度带和气候类型。

(2)大气环流:包括气压带、风带和季风环流等,对降水和气温的分布有着重要影响。

(3)海陆位置:沿海地区和内陆地区的气候差异明显,主要体现在降水和气温的变化上。

(4)地形:地势高低、山脉走向和迎风坡、背风坡等都会影响气候。

(5)洋流:暖流增温增湿,寒流降温减湿。

四、学习过程(一)气候类型的分布规律1、全球气候类型的分布大致可以分为热带、亚热带、温带、寒带和高山气候等类型。

2、热带气候类型主要包括热带雨林气候、热带草原气候、热带季风气候和热带沙漠气候,它们主要分布在南北回归线之间的地区。

3、亚热带气候类型有亚热带季风气候和地中海气候,分布在大陆东岸和西岸的中低纬度地区。

4、温带气候类型较为多样,如温带季风气候、温带大陆性气候和温带海洋性气候,分布在中纬度地区。

5、寒带气候主要包括苔原气候和冰原气候,分布在极圈以内。

6、高山气候则分布在高山、高原地区。

(二)分析判断气候类型的主要依据1、根据气温判断所属的温度带(1)最冷月平均气温大于 15℃,为热带气候。

(2)最冷月平均气温在 0℃ 15℃之间,为亚热带气候或温带海洋性气候。

(3)最冷月平均气温在-15℃ 0℃之间,为温带气候。

(4)最冷月平均气温小于-15℃,为寒带气候。

2、根据降水判断气候类型(1)年雨型:热带雨林气候,全年降水丰富且分配均匀;温带海洋性气候,降水季节分配较均匀。