部编苏教高中必修5《渔父》刘玉琼PPT课件 一等奖新名师优质课获奖比赛公开视频下载共26页文档

- 格式:ppt

- 大小:2.09 MB

- 文档页数:26

《渔父》教学设计教学目标:1.积累重点文言词和句式。

2.探讨屈原和渔父不同的人生态度。

3.思考人生重大抉择,养成对人生负责的态度。

教学重点:对渔父和屈原的人物形象深入分析,探讨他们不同的人生态度;以及对人生中“选择”这一问题的思考;学生答题思路的引导。

教学难点:思考人生重大抉择,养成对人生负责的态度。

教学方法:朗读法,讲授法,讨论法等教时安排:一课时教学步骤及内容:1.导语两千年前的湘江水畔,一位诗人在踽踽独行,憔悴的脸上写满孤独和悲愤。

心被忧虑撕裂的时刻,他纵身一跃的姿势,定格成永远的风景。

他的热血化作滔滔波浪,随着江水悠悠流淌千年,滋润了整个民族的灵魂!他,就是我国历史上第一位伟大的爱国主义诗人——屈原。

那么今天,就让我们拨开历史的烟云,去寻觅诗人的足迹,让我们一起聆听屈原处在生死边缘的心灵抉择。

2. 了解屈原屈原,名平,字原。

战国时楚国人。

我国第一位伟大的爱国诗人和浪漫主义诗人。

著有《离骚》、《九歌》、《天问》等不巧作品,后世所见屈原作品,皆出自西汉刘向辑集的《楚辞》。

首创“骚体诗”,亦称“楚辞体”。

政治上,提倡“美政”,主张彰明法度,举贤任能,改革政治,联齐抗秦。

初辅佐怀王,做过左徒、三闾大夫。

后遭谗去职,屡遭放逐。

至首都郢为秦兵攻破,满腔悲愤,怀着珍爱一生的理想自投汨罗江而死。

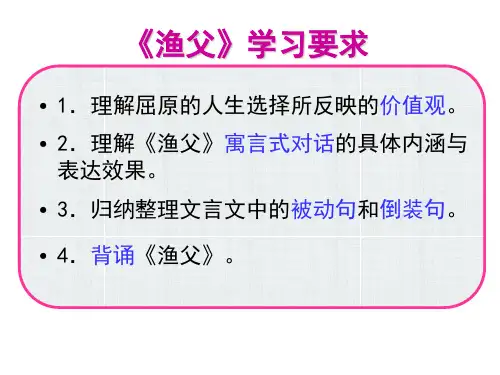

3. 明确学习目标(课件展示)①积累重点文言词和句式。

②探讨屈原和渔父不同的人生态度。

③思考人生重大抉择,养成对人生负责的态度。

|4. 读文析句读:(1)学生自由朗读,熟悉文本。

(2)四名学生分段示范朗读,教师正音,学生齐读出现读音错误的句子,力求读音标准。

(3)学生齐读。

析:(4)询问学生在预习过程中不理解的语句,教师一一解答。

(5)学生无疑问后,教师提问文言知识,检查学生预习情况。

5. 品文析情对文言知识完全掌握之后,带领学生进行深入思考的“品文析情”环节。

(1)探讨问题:本文通过人物肖像、语言、动作等方面描绘,塑造了屈原和渔父两个截然不同的人物形象。

《渔父》教学设计教学目标:1. 熟读文本,了解屈原相关知识。

2. 探讨屈原与渔父不同的人生抉择。

3. 培养学生对生命的认识。

教学重难点:1. 合作探究,渔父与屈原不同的人生态度2. 认识屈原怀石投江的重大意义。

教学媒介:多媒体教学方法: 1. 诵读法 2. 探究法教学过程:一:导入(2min)相遇,是一个美好的词,董卿《朗读者》说,每一次相遇,都是奇迹,都是对自己生命的一种照亮与点缀。

今天我们不妨抛开一切繁杂,静下心来,欣赴一场穿越千古的相遇,去驻足凝听一次智者思想的碰撞,于情韵悠长《渔父》中感悟生死的抉择。

二:文本研读既然是相遇,总会有彼此,《渔父》中相遇的两个人是?生:屈原和渔父。

那他们之间的相遇主要是什么样的方式展开的呢?生:对话|文中共有几次对话?生:2次、3次。

相遇的两个人一问一答,再一问一答,碰撞出思想的火花!|第一次对话——初遇:师:在这一段中,有几句“闲笔”,说它闲,是因为它并不是两人对话的内容。

请一位同学读一下:生:“屈原既放,游于江潭,行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁”。

师:这是屈原的出场,那寥寥几笔勾勒出了屈原怎样的形象呢?生:枯瘦、憔悴,魂不守舍师:文章开篇就呈现出一幅悲怆的画面,茫茫原野,江水滔滔,无际的天地间,屈原如一位疲惫不堪的旅人在踽踽独行。

他是那样的憔悴落魄,那我们之前学过《离骚》,屈原是一个怎样的形象?生:纷吾既有此内美兮,又重之以修能;扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。

”他非常自信,重视自己的内在与外在。

师|:那为何此处他如此之形容呢?哪两个字告诉我们原因了?生:既放(被流放)资料补充:1)屈原者,名平,楚之同姓也。

为楚怀王左徒。

博闻强志,明于治乱,娴于辞令。

入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。

王甚任之。

曾经居庙堂之高,春风得意而此时被贬他乡,望着滚滚江水,心中该有多么悲愁啊,多么期望有一位知音来排解心中忧愤。

这时,渔父飘然出现,问屈原:“子非三闾大夫与?何故至于斯?”师:从渔父的出现到问话,在文中一笔带过。

《渔父》(教案)无锡市第一中学刘臻一、教学目标(一)知识与能力:了解楚辞的特点,掌握文言字词及文言现象,正确理解文章。

(二)过程与方法:感知人物形象,学习通过形象描写刻画人物内心世界的写法。

(三)情感、态度、价值观:体会屈原、渔父不同的人生观与价值观,启发学生对“生之意义”的思考。

二、教学重点(一)学习通过形象描写刻画人物内心世界的写法。

(二)体会屈原、渔父不同的人生观与价值观。

三、教学难点启发学生对“生之意义”的思考。

四、教学设想(一)《渔父》是苏教版语文必修五“直面人生”专题“生死抉择”板块的一篇课文,选自《楚辞补注》。

教学对象为高二文科班学生。

本专题旨在引导学生对生与死这个哲学命题进行深入的思考,话题深刻而重大。

在教学中应该以学生为主体,以教师为主导,以学生对屈原生平及楚辞常识的了解为基础,由言入文,知人论世,感悟人生。

通过学生自主翻译与预习梳理,初步解决字词疑难;通过合作讨论,感知人物形象的特点,体会楚辞体语言特色;通过人物的生死抉择的|思索,引发学生对生死观与人生观的思索。

(二)课时计划:一课时(三)教学方法:以文本研读法为主五、教学过程(一)导入1.通过对“生死抉择”话题的探讨导入。

2.(一同学读PPT)通过回忆以往知识,其他同学整理有关屈原与楚辞的文学常识。

(侧重点一在地域性——江汉沅湘、云梦大泽,素材、语言都有浓郁的楚地特点;二在其抒情性,潇洒浪漫、神奇迷离;三是其对后世文学的影响,光辉灿烂,流被悠长,例如本文便是秦汉间人创作的楚辞体诗歌,全诗用韵十四字,换韵凡六次。

)3.学生以填空形式集体背诵《离骚》中名句。

(二)研读文本,探究推进 1.研读屈原形象(1)读图探讨(展示PPT中三幅“屈子行吟图”)哪幅图更合乎文中的描写,或者更符合你心中的屈原形象,判断依据是什么?(明确)根据人物遭遇、人物个性、肖像特征,大家可以有不同的判断。

对人物的塑造可以通过肖像描写、语言描写、动作描写和心理描写。

渔父教学流程设计(一) 导入新课(二)整体感知作者及写作背景找一位学生介绍,之后出示PPT屈原:(公元前339——前278)名平,字原,战国末期楚国人,杰出的诗人和政治家,“楚辞”的创立者。

是我国积极浪漫主义诗歌的开创者,我国第一位伟大的爱国诗人,世界四大文化名人之一,代表作为第一首政治抒情诗《离骚》。

辅佐了楚怀王、楚顷襄王,在郑袖、张仪的离间在两次被流放到江南、汉北。

背景:屈原在最后一次被流放时,秦将白起攻破楚国的都城——郢都,屈原悲愤难捱,在湘潭一带游荡,遇到一个渔父,在和渔父交谈以后便怀石投江。

(三)局部分析1、文中共出现了几个人物?全文是以怎样的形式展开的?生明确:渔父和屈原两个人物。

屈原,战国末期楚国人,杰出的诗人和政治家,“楚辞”的创立者。

是我国积极浪漫主义诗歌的开创者,我国第一位伟大的爱国诗人,渔父:不知姓名和来历,驾一叶之扁舟,垂钓于江上。

全文是以人物间的对话形式展开的。

|2、本文本文塑造了屈原怎样一个形象?表现了屈原怎样的人格?试结合文中的相关语句来回答。

(以四人为一小组,明确发言人,小组内成员讨论5分钟,其他小组成员在别人回答的基础上可以补充。

)屈原不愿“以身之察察,受物之汶汶”,也不愿“以皓皓之白,蒙世俗之尘埃”,他是一个不随波逐流,不苟合,不妥协的特立独行者,“宁赴湘流,葬于江鱼之腹中”,还刻画了一个矢志不渝地坚持理想、保持人格操守的形象;表现了屈原“宁为玉碎,不为瓦全”的伟大人格。

3、本文在塑造屈原的同时,还塑造了渔父这一形象,那么渔父是怎样一位形象?塑造这一形象有何意义?试结合文中的相关语句回答。

(小组内成员讨论5分钟)渔父规劝屈原“不凝滞于物”,要“与世推移”。

当“世人皆浊”时,他开导屈原“淈其泥而扬其波”,当“众人皆醉”时,他规劝屈原“餔其糟而歠其醨”,不要“深思高举”,渔父具有明哲保身、随遇而安、与世推移的处世态度,他是一位高蹈遁世的隐者形象;此外,当屈原表示不赞成他的处世态度时,渔夫只是“莞尔而笑,鼓枻而去”,“不复与言”,也刻画出他不愠不火、不强人所难、心平气和的超然姿态。

渔父教学目标:1、疏通文意,积累的重点文言词语和句式。

2、分析屈原和渔父的人物形象,以及对对后世的文化影响。

一、导入:每当端午佳节,我们总会想起一位文化名人,他就是屈原,想起很多对屈原赞美和缅怀的诗句,其中的一个对联比较有代表性:深思高举洁白清忠,汨罗江上万古悲风。

让我们走进《渔父》,探索他们的人生抉择。

二、文言知识梳理:(师生共同完成) 1、通假字:渔父:通“甫”,古代对老年男子的尊称。

子非三闾大夫与:通“欤”,句末语气词。

2、古今异义词明确:①颜色憔悴:脸色(今多指色彩)②形容枯槁:形体容貌(今指对事物的形象和性质加以描述)③圣人不凝滞于物:拘泥(今指①停止流动,不灵活;②凝聚)④何故深思高举:行为高出于世俗。

(今指高高举起)3、句式:①行吟泽畔。

(省略句)②游于江潭。

(状语后置句)③是以见放。

(被动句)④圣人不凝滞于物。

(被动句)⑤安能以身之察察,受物之汶汶者乎?(定语后置句)⑥遂去,不复与言。

(省略句)三、人物形象分析:屈原的人物形象:(安能?)坚持真理,舍生取义,宁为玉碎不为瓦全。

殉道者渔父的人物形象:(何故?何不?)随波逐流,随遇而安,心平气和,顺应时世,全身保真。

隐逸者四、深化分析:圣人不凝滞于物,而能与世推移。

世人皆浊,何不淈其泥而扬其波?众人皆醉,何不餔其糟而歠其醨?我们能很快得出渔父让屈原随波逐流,随遇而安,顺应时世,但是“明哲保身”从哪里看出来的呢?世人皆浊,何不淈其泥而扬其波?(如果世上的人都浑浊,为什么不搅浑泥水,推波助澜呢?)其实这句话还可以换个思考和翻译的角度:看《后汉书·张衡传》:“夫玄龙,迎夏则陵云而奋鳞,乐时也;涉冬则淈泥而潜蟠,避害也。

”亦指潜龙。

《宋史·乐志十三》:“惕厉日乾乾,潜蟠或跃渊。

”(龙冬夏有别,待时)(翻译:你为什么不搅浑泥水,翻起泥浪,隐藏保全自己呢?){你该做潜龙,等待飞龙时刻才起。

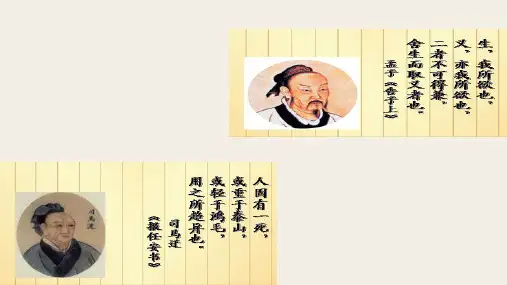

因为不得其时就会不得其位伤害自身} 五、总结: |屈原、渔父、司马迁,你更钟爱谁?为什么?屈原——壮烈的死:以死明志(不屈的气节)渔父——超然的活:以隐守志(自由的灵魂)司马迁——勇敢的生:以生践志(坚韧的意志)当你的人生遇到抉择困惑的时候,还有三种选择,你应该为自己生在中国而庆幸!每一种选择都是有意义的,因为他们都从内心深处作出了对人生极度负责的抉择,以此提升了他们生命的价值,这三种情怀构成了中华民族深沉饱满的精神财富,源远流长,至今不息。

1《渔父》教学设计设计人:李彬授课人:李彬2019年6月6日教学目标:1、了解屈原生平及代表作2、掌握文言文基础知识点,会翻译重点句子3、能概括屈原、渔父人物形象特点。

教学重难点:比较屈原慷慨赴死与司马迁隐忍苟活二者选择不同的原因。

教学过程:一、导入语:引导学生朗读直面人生篇首语,体会生存还是死亡这一问题。

二、要求学生分角色朗读屈原与渔父的对话,初步感知二人对话中蕴含的人生态度就具体分工如下: 1、赵佳朗读旁白2、女生读渔父话语,男生读屈原话语三、给学生10分钟时间,在之前预习的基础上,讨论梳理文言文基础知识点,要求能对照注释独立讲解。

四、教师请学生主动讲解每一个段落五、教师点评,并强调重难点六、问题探讨:1、本文塑造了屈原怎样一个形象?显示了屈原怎样的人格?屈原是一个洁身自好,不随波逐流,不苟合,不妥协,与众不同,特立独行的形象。

他是一个始终不渝地坚持理想、不惜舍生取义的生活中的强者;显示了屈原宁为玉碎,不为瓦全的伟大人格。

2、本文在塑造屈原的同时,还塑造了一位形象,他是谁?他具有怎样的处世态度?为何要塑造这一形象?文章还渲染了渔父的形象。

他具有明哲保身、随遇而安、知天达命、与世推移的处世态度。

作者还刻画出他不愠不怒、不强人所难心平气和的超然姿态。

作者塑造这一形象,对塑造屈原来讲,具有对比、衬托的作用。

| 2文章采用了对比的手法,主要通过屈原和渔父的问与答,表现了两种对立的人生态度和截然不同的思想性格。

3、比较阅读分析屈原与司马迁都是中华民族历史上的杰出人物,一个毅然赴死,一个忍辱而生。

他们为什么会有如此不同的人生选择?结合文中的相关语句谈谈个人的认识。

解析:“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒”,具有高洁的人生品格和远大的政治理想,不愿随波逐流,在他的政治理想破灭后,在他的祖国沦丧后,他“宁赴湘流,葬于江鱼之腹中”,也不愿“蒙世俗之尘埃”,毅然赴死,把人格、理想看得比生命更重要,主动迎接死亡,以死来体现生命的意志和尊严。