马克思《古代社会史笔记》解读

- 格式:ppt

- 大小:114.50 KB

- 文档页数:24

对《家庭、私有制和国家的起源》的思考一、写作背景和内容简介恩格斯在马克思去世之后,整理马克思的笔记时,发现了马克思对《古代社会》做的摘要和批语,恩格斯研究后发现有必要进行补充来写一部专门的著作来阐述唯物主义的历史观。

《家庭、私有制和国家的起源》一书便由此产生,发表于1844年。

全书共九章,从其书名就可以直观的看出此书的主题。

其中第二章系统的阐述了家庭的起源问题,恩格斯把“历史过程当成一个整体来理解”,他把婚姻家庭确认为一种联盟基本的社会关系和社会制度,而并不仅仅是私人领域的事情。

书中第九章《野蛮时代和文明时代》,着重论述了私有制的起源和阶级的产生,在野蛮时代的低级社会,生产力发展水平低下,生产资料公有制,人们集团劳动,集体消费。

“凡是共同制作和使用的东西,都是共同财产”到了野蛮时代的第二发展阶段,也就是中期,生产力得到一定的发展,社会出现第一次大分工,畜牧业和农业开始分离,出现了个体劳动,之后生产出来的一些产品和劳动资料开始归个人所有,私有制开始慢慢出现。

随着劳动生产率的提高,一种新的社会群体——奴隶出现了,奴隶被奴隶主所掌控,社会开始出现阶级,奴隶主和奴隶,剥削者和被剥削者两大阶级。

到了野蛮时代的高级时代,被称为铁器时代,出现了第二次社会大分工,手工业从农业中分离出来,耕地变为私有,氏族中没有土地的成员开始沦为奴隶。

继续发展到文明时代,第三次社会大分工使得商业也独自分离出来,产生了“一个不再从事生产而只从事食品内交换的阶级——商人”,开始进入货币时代,金属货币出现了,土地可以抵押和买卖,财富积聚在少数的奴隶主手中,贫富差距开始扩大,奴隶和贫民的数量越来越多,奴隶被强制性的逼迫进行劳动,奴隶劳动成为社会得以存在和发展的基础,至此,奴隶社会和私有制开始完全确立。

私有制的存在是一个历史过程,有其特有的发展和消亡的历史阶段,在经历过奴隶制、封建制和资本主义之后,必然会被共产主义的公有制所代替。

正是马克思主义所说的“两个必然”。

马克思、恩格斯在《德意志意识形态》中讲到:“只有在共同体中,个人才能获得全面发展其才能的手段,也就是说,只有在共同体中才可能有个人自由。

”相比于国家、氏族等共同体,家庭不仅是一种作为细胞存在的基础共同体,而且也是与人的生活生产联系最密切的共同体,家庭共同体与人的发展有着至关重要的联系。

本论文认为恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》(以下简称《起源》)一书既实现了对唯物史观的完善和发展,也用唯物史观考察了人类家庭、阶级以及国家共同体的起源与发展,是阐述马克思主义的家庭观、阶级观和国家观的重要经典。

其中,家庭是该书研究的切入点。

论文第一章主要介绍了恩格斯《起源》一书的写作背景。

恩格斯写作《起源》一书,一方面,是借助于当时人类学发展的最新成果,完善和发展唯物史观;另一方面,是为了回击资产阶级理论家利用人类学的最新成果对唯物史观的污蔑。

在一定意义上,这也是为了执行马克思的遗言。

论文第二章是主体部分,主要阐述了《起源》中恩格斯家庭观的主要内容。

概括说来,归纳为以下几点:第一,恩格斯的两种生产理论。

在《起源》中,恩格斯提出并阐述了两种生产理论,并在这个基础上阐述家庭的起源与发展。

所谓的两种生产,即物质资料生产与人自身的生产,它们在家庭发展的不同阶段起着不同的作用。

在家庭发展的早期,人自身的生产起着关键性的作用;当人类不再面临着存在和延续的威胁时,物质生产就在家庭发展中起到了决定性的作用。

这里,显示出恩格斯对唯物史观的运用和发展。

第二,恩格斯论述了两性关系在不同家庭形式中的历史发展。

家庭中的两性关系是社会关系的一种,起初是唯一的社会关系,随着人类生产的发展,生产关系逐渐地发展起来,家庭中的两性关系便成为从属关系。

两性的对立并不是先天就存在着的,在私有制条件下,家庭中男女两性的对立是阶级对立的反映。

恩格斯还探讨了妇女解放的途径,并展望了共产主义社会两性关系发展的趋势。

第三,恩格斯论述了性爱在婚姻家庭中的历史发展及其作用。

晚年的马克思不仅关注东方社会,尤其是俄国的发展,以书信的形式表达了他对俄国农村社会的看法,同时马克思还大量阅读有关古代社会的书籍,将注意力集中到对古代社会的研究方面。

今天我们讲一个专题:马克思对古代社会的研究1875年,马克思一家又一次搬家,这一次搬到了同一条街道上的梅特兰公园路41号。

马克思的女儿们都结婚了,有了各自的家庭,因此联系也不那么紧密了。

马克思的妻子——燕妮,本该享受悠闲的生活,可是却不幸的患有无可救药的癌症,要忍受许多痛苦以至于死亡。

疾病的话题充斥着马克思的信件,马克思自己的疾病和发生在家里的不幸,压倒了其他一切事情。

1881年夏季,燕妮的病已经很严重了,她却鼓起勇气要到巴黎去看她的两个女儿。

因为治疗无望,医生就同意让她冒险去旅行。

这件事情办的总算顺利,燕妮没有出现意外。

但是在回来的时候,马克思自己却病倒了,他得了支气管炎和新的肺炎。

但是,马克思硬是挺过去了,主要原因是他的女儿爱琳娜和琳衡的悉心照顾。

爱琳娜写到:“母亲躺在前面的大房间里,摩尔人躺在邻接的小房间里。

这两个彼此相依为命的人已经不能够同居一室了……摩尔人又越过险病。

我永远不能忘记那天清晨:他觉得他自己有力站起来了,就走进母亲的房间里。

他俩好像又都年轻了——好像是一个可爱的小姑娘和一个诚恳的青年开始共同生活似的,并不像是衰病的老翁和将死的老妇彼此永远诀别的样子。

”12月2日燕妮去世的时候,她对丈夫说的最后一句话是:好。

马克思的医生不允许他参加妻子葬礼,送爱妻最后的旅程,因为马克思也很衰弱。

马克思写信给他的女儿朗格夫人说:“我服从了医生的命令,因为在你的母亲去世的前几天,她表示不要在她的丧礼上举行任何仪式”。

恩格斯主持了燕妮的葬礼,他称赞燕妮是“以别人幸福为自己最大幸福的妇人”!在妻子去世的那一天,“摩尔人已经死了”。

马克思没有从燕妮的去世中恢复过来,他只能用肉体的病痛来逃避失去妻子的伤悲。

马克思多次给恩格斯说,《资本论》第一卷第二册和第三册是献给燕妮的。

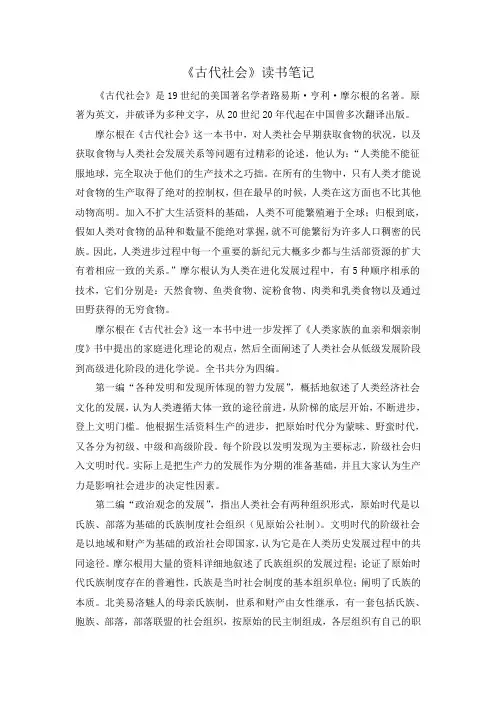

《古代社会》读书笔记《古代社会》是19世纪的美国著名学者路易斯·亨利·摩尔根的名著。

原著为英文,并破译为多种文字,从20世纪20年代起在中国曾多次翻译出版。

摩尔根在《古代社会》这一本书中,对人类社会早期获取食物的状况,以及获取食物与人类社会发展关系等问题有过精彩的论述,他认为:“人类能不能征服地球,完全取决于他们的生产技术之巧拙。

在所有的生物中,只有人类才能说对食物的生产取得了绝对的控制权,但在最早的时候,人类在这方面也不比其他动物高明。

加入不扩大生活资料的基础,人类不可能繁殖遍于全球;归根到底,假如人类对食物的品种和数量不能绝对掌握,就不可能繁衍为许多人口稠密的民族。

因此,人类进步过程中每一个重要的新纪元大概多少都与生活部资源的扩大有着相应一致的关系。

”摩尔根认为人类在进化发展过程中,有5种顺序相承的技术,它们分别是:天然食物、鱼类食物、淀粉食物、肉类和乳类食物以及通过田野获得的无穷食物。

摩尔根在《古代社会》这一本书中进一步发挥了《人类家族的血亲和烟亲制度》书中提出的家庭进化理论的观点,然后全面阐述了人类社会从低级发展阶段到高级进化阶段的进化学说。

全书共分为四编。

第一编“各种发明和发现所体现的智力发展”,概括地叙述了人类经济社会文化的发展,认为人类遵循大体一致的途径前进,从阶梯的底层开始,不断进步,登上文明门槛。

他根据生活资料生产的进步,把原始时代分为蒙昧、野蛮时代,又各分为初级、中级和高级阶段。

每个阶段以发明发现为主要标志,阶级社会归入文明时代。

实际上是把生产力的发展作为分期的准备基础,并且大家认为生产力是影响社会进步的决定性因素。

第二编“政治观念的发展”,指出人类社会有两种组织形式,原始时代是以氏族、部落为基础的氏族制度社会组织(见原始公社制)。

文明时代的阶级社会是以地域和财产为基础的政治社会即国家,认为它是在人类历史发展过程中的共同途径。

摩尔根用大量的资料详细地叙述了氏族组织的发展过程;论证了原始时代氏族制度存在的普遍性,氏族是当时社会制度的基本组织单位;阐明了氏族的本质。

世界上古史笔记整理世界上古史笔记整理《世界古代史上》绪论:一概述概念:两个阶段:原始社会奴隶制社会二世界历史的纵向发展与横向发展1、纵向发展:人类物质生产史上不同生产方式的演变和由此引起的不同社会形态的更迭形成了一个纵向发展的各个阶段(原始公有制,奴隶制,封建制及资本主义)。

即是纵向发展2、历史从各地区间的相互闭塞到相互开放,由彼此分散到逐步联系密切终于发展为世界历史这一客观过程即横向发展(马克思《德意志意识形态》)3、两者之间的关系:马克思:纵向发展制约横向发展;纵向发展所达到的阶级和水平规模决定了横向发展的规模和广度,横向发展对纵向发展有反作用,横向发展适应纵向发展,则有利于纵向发展,反之则有阻碍作用。

、、、、三世界史宏观框架和演进趋势1,生产工具:石器一青铜器一铁器2、生产方式:攫取生产经济一生产性的经济3、生产关系:原始公有制一私有制一公有制4经济形式:自然经济一商品经济5文明发展:分散的历史和想对孤立的文明一全球化的文明6、社会进程:野蛮时代一文明时代7、社会组织:氏族部族一小国一较大国一帝国第一章史前时代一原始社会第一节人类起源和形式1人类起源:各种神话传说,总教神学女娲造人上帝造亚当夏娃科学探索与传说:十八世纪中期布韦提出人猿共祖说1809年拉马克发表《动物哲学》人类起源于类人猿1859年达尔文发表《物种起源》提出生物进化论1871年出版《人类起源和性的选择》指出人类由古猿演化而来。

1867年瑞士学者巴霍芬发表《母权论》提出人类社会由杂婚到母权制到父权制1877年摩尔根发表《古代社会》在巴霍芬基础上提出血缘家族人类形成过程:1876年恩格斯发表《劳动在从猿到人转变过程中的作用》一文提出人类起源形成和发展的三个科学概念:即攀树的猿群,正在形成中的人,完全形成的人。

2、人类社会早期发展前氏族社会1特点:1)规模不大30一50人为一公社首领产生,2)思维原始首领3)简单劳工与协作生产资料归集体所有,出现火的使用4)公有制形成一些严格禁忌包括奖励和罚款2、氏族公社的形成出现共同祖先母氏族公社:氏族是基本生存单位和消费单位,是原始社会的基本经济组织细胞。

马克思《人类学笔记》研究综述郭浩【摘要】《人类学笔记》包括马克思晚年时期所作的五本笔记,该笔记是马克思本人对于“某些著作的细心摘录、评注、删节、改造和补充”,蕴含的信息量丰富,在马克思思想整体中的地位极为重要,这一笔记在国内的出版也掀起了众多学者对该笔记研究的热潮。

基于此,对学界二十余年来有关《人类学笔记》研究所形成的观点作一梳理。

【期刊名称】《邢台学院学报》【年(卷),期】2014(000)001【总页数】3页(P41-43)【关键词】人类学笔记;写作动机;理论【作者】郭浩【作者单位】河南大学哲学与公共管理学院,河南开封 475004【正文语种】中文【中图分类】B0-0我国于1985 年出版《人类学笔记》,收入《马克思恩格斯全集》第45 卷[1]。

1996 年人民出版社以《马克思古代社会史笔记》为名出版了包括上文涉及的马克思的五篇笔记。

《人类学笔记》在国内的出版,引起了学术界对于笔记的研究热潮,形成了诸多观点。

一、《人类学笔记》的称谓唐正东认为从人类学的角度理解马克思晚年笔记,抓住了马克思晚年探索的视角,但忽略了马克思理论的革命性特征;东方社会理论的视角没有能够把马克思思想的革命性放在马克思中、晚期思想的大背景中;社会形态发展规律的视角比较接近马克思晚年笔记的本质,但这种视角忽略了晚年笔记本身所具有的其他特征。

《资本论》不仅仅是一部经济学著作,马克思的一些笔记或者著作也很难用一个角度去定性,以单一的角度去命名马克思的晚年笔记有待商榷。

并指出关于命名大可不必花费过多的笔墨,重要的是我们要在思想上厘清晚年笔记在马克思思想发展史上的地位,把握住马克思在晚年笔记中的思维脉搏,认为直接把它称为“晚年笔记”比较合适[2]。

许春华、蒋树屏对人类学笔记的称谓提出了质疑,他们认为一是人类学笔记的名称有着强烈的人本主义背景,二是这种称谓容易使晚年马克思思想与人类学的关系混淆,三是不能体现马克思晚年笔记宏达的理论空间,四是掩盖了马克思晚年众多笔记的真实动机[3]。

马选读一、《青年在选择职业时的考虑》(写于1835年8月,发表于1925年)1.从青年马克思那里我们可以学到什么?答:从青年马克思那里我们可以学到青年选择职业时应该是为人类的幸福而劳动的职业。

首先,理性择业的首要责任就是冷静的思考和认真的对待。

其次,理性择业的基本准则是最高尊严的职业和臻于完美境界的职业最后,理性择业的主要指针是人类的幸福和自身的完美。

我们不仅从青年马克思身上学到了青年在选择职业时的考虑,还学到了:①马克思的成功离不开创新。

从马克思的身上我们要学到,不要总满足于现有的知识,不要总觉得自己的观点就是错的,有了新的想法就要及时抓住它。

②对待任何事物要有极其严谨的态度,刻苦钻研。

③学习青年马克思,就是要做一个脱离低级趣味的人,做一个能以自由心情享受精神生活的人,直至做一个致力于为人类谋幸福的高尚的人。

二、《关于费尔巴哈的提纲》(写于1845年春,发表于1888年)2.本质只能被理解为“类”,理解为一种内在的、无声的、把许多个人自然地联系起来的普遍性。

怎样理解这句话?①这是费尔巴哈对人的本质的错误理解。

他认为任何人在任何情况下都具有这种“类”的意识。

这种“类”的本质就是费尔巴哈所说的理性、意志、心。

正是这些“普遍性”潜藏于人的心中,无声无息地把孤立的人类个体“纯粹自然地联系起来”,成为一个“类”。

这纯粹是从自然的、生物学的角度去理解人的本质。

②针对费尔巴哈的错误,马克思指出:“人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和。

”这里对人的本质的理解有两层涵义:一是现实的人是从事活动的,特别是从事生产劳动的人;二是总是处在一定生产力和生产关系下从事活动的人。

而“社会关系的总和”是指人生活其中的多种多样的、丰富多彩的社会关系。

其中,生产关系是其他一切社会关系的基础。

只有把人放在以生产关系为基础的各种社会关系中进行综合考察,才能全面把握人的本质。

社会关系是不断发展变化着的,因此人的本质也不是凝固不变的抽象的,而是具体的历史的。

《古代社会》-读书笔记

这本书是马克思和恩格斯两人高度称赞的史前研究的好书,可以系统了解人类从原始社会或野蛮时期到文明时代的历史演变进程。

恩格斯曾说,这本书对人类社会演变进程的作用就像达尔文进化论对生物学的决定性影响。

作者摩尔根是20世纪著名的人类学家,不同于一般的史学研究,它从印第安人的习俗研究出发,涉及生产方式、政治组织、家庭婚姻制度和财产制度这四方面的发展变化。

原始社会从采摘水果为生,到用火捕猎,再到铁器时代将人类社会走向了文明时代。

当人类刚从动物变成人类时,还不会使用工具,只能靠着采摘水果维持生计,一小部分人会捕食鱼,但生鱼会拉肚子,慢慢地会使用火来烤动物。

到后来,发明了弓箭,更加便利了捕食,人类也开始定居,种植水稻等农作物。

为提高生产效率,先哲们在劳作的过程中发明了铁器,满足饮食需求,解决了人类的基本生存问题。

政治组织从氏族,部落,联盟再到国家的演变,血缘关系不断瓦解,母系社会转向父系社会。

(详细解释就免了吧,只记得框架)婚姻从姻亲婚姻,到部落婚姻再到偶亲(一夫一妻制),强调丈夫对家庭和妻子的完全主导

财产分配是不断从公有制到私有制的,强调私人财产的不可剥夺。

— 1 —。

2019年7月第21卷第4期宁夏党校学报Jo u rn a l of N ingxia C om m unist P arty In stitu teJu l.2019Vol.21 No.4042 2019.4栏目主持人:张艳涛,厦门大学马克思主义学院教授,博士生导师,中国马克思恩格斯 研究会理事。

在21世纪,中国如果要成为文化强国、中国人要坚定文化自信、中国人要成为思想的同时代人,就必 须重视基础理论研究,进行有原则高度的阐释和有原则高度的实践。

中共福建省委党校(福建行政学院)社会与文化学教研部叶志坚教授的《路易斯•亨•摩尔根〈古代社会〉一书摘要中的两种生产理论及其当 代价值》一文对“物质生活资料的生产”和"人自身的生产”进行了再阐释,认为马克思在〈路易斯- 亨•摩尔根〈古代社会〉一书摘要》中考察、摘录了摩尔根《古代社会>—书中的两种生产的观点,马克 思在借鉴与吸收摩尔根两种生产观点的同时深刻阐明了两种生产理论,这不仅是对唯物史观的丰富和发 展,而且对于新时代中国经济社会和人的协调发展仍然具有指导意义。

中共中央党校(国家行政学院)研 究生院郝淑芹的《马克思资本批判思想的关节点探源——重读〈雇佣劳动与资本〉> 一文指出历史唯物主 义的形成与马克思资本批判思想内在相关。

作者主要考察了《雇佣劳动与资本》在马克思资本批判思想发 展变化中的源起意义。

《雇佣劳动与资本》第一次全面对资本主义生产关系进行了阐明,为深入批判资本 做好了理论准备,它处于马克思资本批判思想变化的重要节点。

厦门大学马克思主义学院潘虹旭等的 <论 马克思社会结构理论的理解维度——基于〈政治经济学批判大纲〉的考察>—文指出 <政治经济学批判大 纲》的突出贡献就是将历史唯物主义与政治经济学批判深度融合,把资本主义社会结构看作历史性生成的 结果,由此展开对资本主义社会结构历史性的政治经济学批判。

社会结构理论是理解把握马克思思想的一 个重要分析框架,也是深化马克思主义研究的一个重要理论生长点。

专业:国际贸易与经济班级:08B 学号:2020208B45 姓名:张磊《古代社会》读书笔记转眼间已经步入大三,相比在红山学院的生活,我在福建路校区有了更多时间属于去支配。

因此,我用这段时间读了摩尔根的著作《古代社会》。

当然从这本书中,我对古代的发展史,政治、经济、文化有了一定的了解,我也有很多自己的想法和感慨。

摩尔根的《古代社会》自从问世以来,在学术界引起了巨大的影响。

《古代社会》以细致及全景式的描写展现了一幅古代社会的宏大画卷,触及到人类社会由野蛮到文明进程中的很多重大课题,重建了原始社会史,对婚姻家庭和亲属制度的研究尤为翔实、深刻,其中有很多真知灼见,得到了马克思和恩格斯的高度重视,马克思曾作了详细的读书摘要,恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中也引用了摩尔根的研究成果。

作者简介:路易期•亨利•摩尔根(1818-1881),美国著明的人类学家、历史学家。

他的《古代社会》一书是社会学和历史学领域中一部里程碑式的著作。

摩尔根的研究主要来源于他对印第安人的实地考察、对从朋友手中获得的资料的整理及对一些历史典籍的阅读。

摩尔根的这些研究为后人研究古代社会提供了宝贵的资料,例如恩格斯就是在摩尔根的研究基础上写下了著名的《家庭、私有制和国家的起源》一文。

内容梗概:这本书共分四编,分别从人类社会的发展阶段及各时期的物资生产资料的发展来介绍人类的发展;通过举例介绍易洛魁人、加诺万尼亚族、阿兹特克人、希腊人、罗马人及其他部落氏族的组织认识人类社会在发展过程中政治观念的发展;认为人类社会存在五种顺序相承的家族形态:血婚制家族、伙婚制家族、偶婚制家族、父权制家族和专偶婚制家族,通过分析得出了家族观念的发展;最后是财产观念的发展:人类社会存在三种财产继承法。

摩尔根认为古代社会是人类从蒙昧时代经过野蛮时代到文明时代的发展过程。

他在序言中说:“人类一切部落,在野蛮社会以前都曾有过蒙昧社会,正如我们知道在文明社会以前有过野蛮社会一样。

关于“五种生产方式问题的意见读了贵刊2000年第2期刊登的《社会形态与历史规律再认识笔谈》,颇感兴趣,得益匪浅,感慨良多。

中国史学界终于走上了摆脱僵化的理论误区、冲决"五种生产方式"定式旧藩篱的道路。

当然,道路肯定是漫长而曲折的,更要做许多细致的工作。

相信史学界同行们定会将已经开始的研究进行下去。

我历来相信,马克思主义作为一种科学,使它具有永恒生命力的基本原因之一,就是认为世界是不断发展变化的。

因此,人们对世界的认识,包括马克思本人对世界的认识都是随着客观事物的发展而发展。

这适用于马克思主义的一切具体结论,也同样适用于马克思本人的一切具体结论。

不言而喻,对社会发展道路的理论也同样适用。

马克思在1844年同恩格斯合写的早期著作《德意志意识形态》一书中,就已经对人类社会发展的不同形态有过粗略的、不甚准确的表述,即以所有制形式来划分的"部落所有制"、"古典古代的公社所有制和国家所有制"、"封建的或等级的所有制"以及当时正在经历着的资产阶级所有制*。

在《政治经济学批判(1857-1858年草稿)》中,对各种社会形态,有了长篇的阐述。

到了1859年,马克思又在《〈政治经济学批判〉序言》中用"大体说来"的表述方式对此做了简明的概括,提出了"亚细亚的、古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式",指出:这几种生产方式"可以看作是经济的社会形态演进的几个时代"*。

在《资本论》里也做了类似的描述。

至此,后世的"五种生产方式"论,可以说是查有实据了。

到了19世纪70-80年代(有的甚至是60年代后期),欧洲出版了一大批研究古代社会和当时尚处于原始状态的民族(部落)的著作,而且都是些经过多年田野调查的文化人类学著作。

这批著作揭开了此前并不具体知道的早期社会的状况,其地域越出了欧洲,涉及了美洲、亚洲,甚至大洋洲和非洲。

《劳动在从猿到人的转变中的作用》:恩格斯全面探讨人类起源与发展的文献,《自然辩证法》中的十篇论文之一。

1896年第一次发表于《新时代》杂志上。

中译文收入《马克思恩格斯全集》第一版第20卷、第二版第26卷,《马克思恩格斯文集》第9卷。

1871年巴黎公社失败后,欧洲各国无产阶级革命运动进入低潮,资产阶级不仅继续武装镇压无产阶级,还散布各种反动谬论,极力鼓吹唯心主义和形而上学,宣扬社会达尔文主义,妄图麻醉无产阶级。

同时,许多自然科学的新发现进一步证实自然界的辩证过程,但在自然科学理论方面,唯心主义和形而上学盛行,迫切需要辩证唯物主义的指导,以彻底地批判资产阶级的各种谬论。

《劳动在从猿到人的转变中的作用》全文共26个自然段。

文中,恩格斯以劳动为主线,运用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本观点对人类的起源以及未来发展之路进行了全面的探讨。

在开篇,恩格斯就直接指出了全文的中心观点:劳动创造了人本身。

围绕这一中心,全文分三个部分进行阐述。

第一,论述了劳动在人类起源中的作用。

恩格斯指出,正是劳动,人渐渐开始了直立行走,解放了手,手的发展变化进而引起了整个肌体的变化。

同时,在劳动中又产生了语言,在劳动和语言的共同推动下,意识逐渐产生。

意识的产生与发展反过来又推动着劳动和语言的发展。

因此,劳动在从一种高度发展的类人猿进化到人类的过程中起到了决定性的作用。

“劳动是整个人类生活的第一个基本条件,而且达到这样的程度,以致我们在某种意义上不得不说:劳动创造了人本身。

”第二,指出了劳动是人类区别于其他动物的根本标志。

恩格斯指出,动物仅仅能被动地利用自然,以自己的存在使自然界得到简单地改变;而人则是能够按照自己的目的来利用、支配自然界,而造成这一区别的根本特征就在于劳动。

第三,阐述了人类应该怎样成为自然界真正的主人。

恩格斯认为,人类可以通过劳动有目的地利用、改造、支配自然,“但是我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。

对于每一次这样的胜利,自然界都对我们进行报复”。

马克思古代社会史笔记

马克思古代社会史,指的是由马克思社会学理论构成的古代社会阶级

组织体系和发展模式的一种历史概念。

马克思古代社会史的最根本的原则

就是由一个有序、平衡的联合社会形成的社会阶级制度、依赖制度和令法

制度。

五轮历史发展过程中,社会阶层各项结构及其影响都在发展的过程

中得到深刻的改变。

在古代社会,高等教育在当时起着至关重要的作用,它同时负责教育

新一代接替前辈,更要负责把当时遗留下来的传统文化和法律传承下去,

使这些积淀在新一代身上,所以古代人称高等教育为“转明之学”,认为

高等教育为社会各阶级认识社会秩序所必需的一种能力和修养起到至关重

要的作用。

古代社会高等教育也为社会经济、政治、精神和思想文化的发展做出

了巨大的贡献。

它负责普及社会基础知识,把指导当时社会的基本原则和

高级理论知识传递给新一代,它还向一般人传播科学技术知识和各种艺术

知识,这极大地推动了精神文明的发展和社会生产力的提高。

因此,从马克思古代社会史的角度来看,高等教育的重要性不言而喻。

高等教育既是社会精神文明的提升,又是社会经济发展的原动力。

所以,

要营造一个充满活力的古代社会,就要把高等教育放在重要的位置,从而

增强古代民族的集体意识,繁荣古代社会的发展。