油脂脱胶原理及工艺

- 格式:doc

- 大小:21.83 KB

- 文档页数:5

油脂脱胶技术1 油脂脱胶化学理论1.1 脱胶目的脱胶是脱除油脂中含有胶体物质的工艺过程。

在脱除的胶质物中,主要是磷脂和与磷脂结合钙、镁、铁微量金属及其它杂质。

其中大豆毛油含有3%左右磷脂,它们对油脂制品风味性和稳定性,及在使用时与油的起泡现象等均有直接关系;此外,脱胶工艺效果对其后脱酸、脱色、脱臭、脱蜡工艺也有一定影响。

另一方面,大豆磷脂精制后可作为食品乳化剂等产品,其用途极为广泛。

脱胶工艺中欲脱除的磷脂大体可分为水化磷脂(hydratable Phospholipids,HP)与非水化磷脂(Nonhydratable Phospholipids,NHP),两者在性质和脱除工艺上均有一定差异。

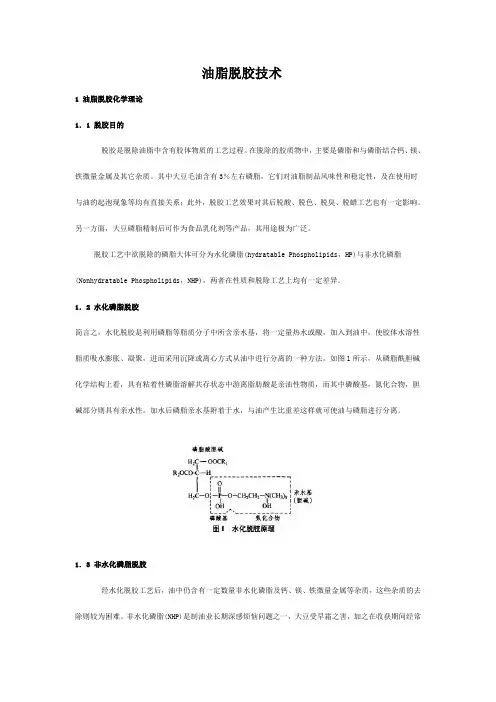

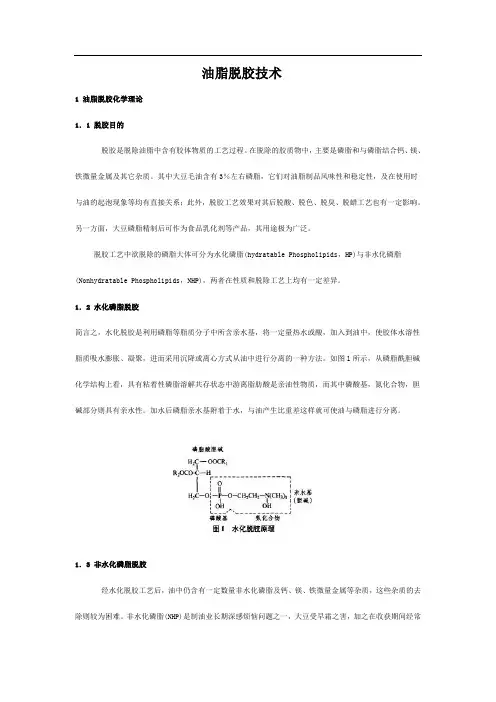

1.2 水化磷脂脱胶简言之,水化脱胶是利用磷脂等脂质分子中所含亲水基,将一定量热水或酸,加入到油中,使胶体水溶性脂质吸水膨胀、凝聚,进而采用沉降或离心方式从油中进行分离的一种方法。

如图l所示,从磷脂酰胆碱化学结构上看,具有粘着性磷脂溶解共存状态中游离脂肪酸是亲油性物质,而其中磷酸基,氮化合物,胆碱部分则具有亲水性。

加水后磷脂亲水基附着于水,与油产生比重差这样就可使油与磷脂进行分离。

1.3 非水化磷脂脱胶经水化脱胶工艺后,油中仍含有一定数量非水化磷脂及钙、镁、铁微量金属等杂质,这些杂质的去除则较为困难。

非水化磷脂(NHP)是制油业长期深感烦恼问题之一,大豆受早霜之害,加之在收获期间经常遇到连绵阴雨,及在贮存和运输中大豆发热,使毛油中非水化磷脂含量增高。

这样不仅使精炼损耗增大,且从这类毛油中所得到磷脂品质极差,油脂色泽也较深。

在油料压榨和浸出过程中,NHP生成与油料水分,油料细胞破坏,油料中磷脂酶D(Phosholipase D)活性等密切相关。

目前,在制油工程中先后开发出挤压膨化工艺(Expander Process),阿鲁高工艺(ALCON Process)和Supet Expro工艺等新方法,力图大力减少毛油非水化磷脂。

油脂水化脱胶实验报告1. 实验目的本实验旨在通过油脂水化脱胶实验,观察不同条件下油脂脱胶的效果,并分析实验结果,为工业生产中的油脂脱胶工艺提供参考。

2. 实验原理油脂水化脱胶是利用水对油脂中的成分进行水解反应,进而分离油脂和脱胶物质的一种方法。

在实验中,我们采用碱法水化脱胶的方法,通过将含有油脂的试样与碱溶液反应,使油脂中的蛋白质与水中的碱发生反应,将油脂中的杂质和胶质物质与水分离开来。

3. 实验步骤3.1 准备工作- 准备试样:选取不同来源的油脂样品,如动物油、植物油等。

- 准备试剂:碱溶液、去离子水等。

3.2 油脂水化脱胶实验1. 取一定量的试样,加入适量的碱溶液,在温度控制下进行搅拌反应。

2. 设定不同的实验条件,如温度、碱溶液的浓度等,进行实验。

3. 实验一段时间后,停止搅拌,静置一段时间,使油脂和胶质沉淀。

4. 将上层的油脂和胶质物质倒掉,并取出沉淀物。

5. 将沉淀物进行过滤、洗涤和干燥。

6. 对油脂样品进行质量测定。

4. 实验结果与分析根据实验操作和观察结果,我们可以得到不同实验条件下的油脂水化脱胶效果。

4.1 不同油脂样品比较经过实验,我们发现不同来源的油脂在水化脱胶时具有不同的脱胶效果。

例如,动物油相较于植物油在一定条件下更容易发生水化脱胶反应,脱胶效果更好。

这可能是由于动物油中的脂肪酸较多,与水和碱发生反应较为容易。

4.2 不同反应温度比较实验中,我们选取了不同的反应温度,观察其对脱胶效果的影响。

结果显示,在温度较高的条件下,比如60C,油脂中的胶质物质能够更快地与水分离,脱胶效果更好。

这是因为在较高的温度下,反应速度加快,胶质物质更容易从油脂中脱离。

4.3 不同碱溶液浓度比较我们还对不同浓度的碱溶液进行了比较实验。

结果显示,较高浓度的碱溶液能够更快速地与油脂中的脱胶物质反应,从而实现较好的脱胶效果。

然而,过高浓度的碱溶液也可能对油脂的质量产生一定的负面影响。

5. 实验结论本次油脂水化脱胶实验结果表明:1. 不同来源的油脂在水化脱胶时具有不同的脱胶效果,动物油相较于植物油更容易脱胶。

食用油脱胶工艺的制作方法

所谓的精炼植物油是个统称,指经蒸馏、脱胶、中和、脱蜡、除臭、防腐等多个工序加工过的植物油。

“精炼”包含以下一个或几个的处理过程:

1、蒸馏:通过加热蒸发掉萃取过程中引入的溶剂。

2、脱胶:让热水(80°C)冲洗油脂充分搅拌并静置沉淀出树胶和蛋白质。

3、中和或脱氧:用氢氧化钠或者碳酸钠处理油,去除游离脂肪酸、磷脂、色素和蜡。

4、漂白:去除不好看的颜色,用硅藻土,活性炭,活性土去除不良色泽。

5、脱蜡或者防冻:提高油脂透明性,降低温度,去除析出固体物。

6、除臭:通过高温高压蒸汽蒸发掉不稳定的可能导致不正常的气味和口感的化合物。

7、防腐:添加防腐剂以利于油脂保持稳定。

此外,过滤这样一个筛选出大颗粒杂质非化学过程,也可被认为是精炼的一个步骤,尽管并没有改变油的状态。

油脂脱胶技术1 油脂脱胶化学理论1.1 脱胶目的脱胶是脱除油脂中含有胶体物质的工艺过程。

在脱除的胶质物中,主要是磷脂和与磷脂结合钙、镁、铁微量金属及其它杂质。

其中大豆毛油含有3%左右磷脂,它们对油脂制品风味性和稳定性,及在使用时与油的起泡现象等均有直接关系;此外,脱胶工艺效果对其后脱酸、脱色、脱臭、脱蜡工艺也有一定影响。

另一方面,大豆磷脂精制后可作为食品乳化剂等产品,其用途极为广泛。

脱胶工艺中欲脱除的磷脂大体可分为水化磷脂(hydratable Phospholipids,HP)与非水化磷脂(Nonhydratable Phospholipids,NHP),两者在性质和脱除工艺上均有一定差异。

1.2 水化磷脂脱胶简言之,水化脱胶是利用磷脂等脂质分子中所含亲水基,将一定量热水或酸,加入到油中,使胶体水溶性脂质吸水膨胀、凝聚,进而采用沉降或离心方式从油中进行分离的一种方法。

如图l所示,从磷脂酰胆碱化学结构上看,具有粘着性磷脂溶解共存状态中游离脂肪酸是亲油性物质,而其中磷酸基,氮化合物,胆碱部分则具有亲水性。

加水后磷脂亲水基附着于水,与油产生比重差这样就可使油与磷脂进行分离。

1.3 非水化磷脂脱胶经水化脱胶工艺后,油中仍含有一定数量非水化磷脂及钙、镁、铁微量金属等杂质,这些杂质的去除则较为困难。

非水化磷脂(NHP)是制油业长期深感烦恼问题之一,大豆受早霜之害,加之在收获期间经常遇到连绵阴雨,及在贮存和运输中大豆发热,使毛油中非水化磷脂含量增高。

这样不仅使精炼损耗增大,且从这类毛油中所得到磷脂品质极差,油脂色泽也较深。

在油料压榨和浸出过程中,NHP生成与油料水分,油料细胞破坏,油料中磷脂酶D(Phosholipase D)活性等密切相关。

目前,在制油工程中先后开发出挤压膨化工艺(Expander Process),阿鲁高工艺(ALCON Process)和Supet Expro工艺等新方法,力图大力减少毛油非水化磷脂。

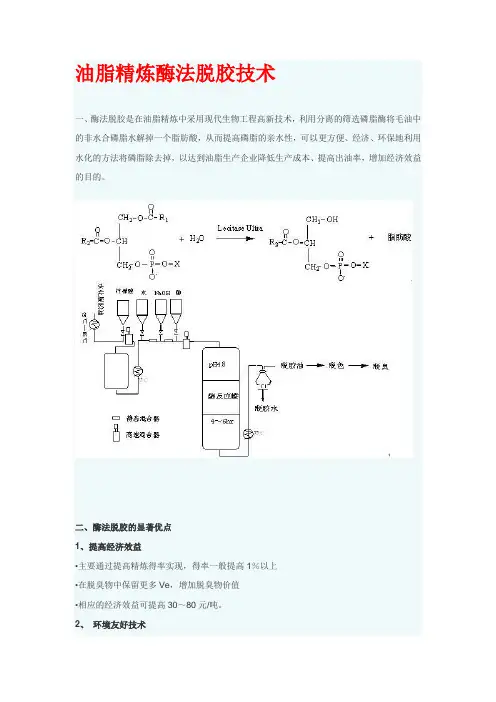

油脂精炼酶法脱胶技术一、酶法脱胶是在油脂精炼中采用现代生物工程高新技术,利用分离的筛选磷脂酶将毛油中的非水合磷脂水解掉一个脂肪酸,从而提高磷脂的亲水性,可以更方便、经济、环保地利用水化的方法将磷脂除去掉,以达到油脂生产企业降低生产成本、提高出油率,增加经济效益的目的。

二、酶法脱胶的显著优点1、提高经济效益•主要通过提高精炼得率实现,得率一般提高1%以上•在脱臭物中保留更多Ve,增加脱臭物价值•相应的经济效益可提高30~80元/吨。

2、环境友好技术4电解质油中的胶体分散相,除了亲水的磷脂外,由于油料欠熟、变质、生长土质以及加工等因素的影响,有时尚含有一部分非亲水的磷脂(β-磷脂、钙镁复盐式磷脂、溶血磷脂、N-酰基脑磷脂等),以及蛋白质降解产物(膘、胨)的复杂结合物,个别油品尚含有由单糖基和糖酸组成的黏液质。

这些物质的因其结构的对称性而不亲水,有的则因水合作用,颗粒表面易为水膜所包围(水包分子)而增大电斥性,因此,在水化脱胶中不易被凝聚。

对于这类胶体分散相,可根据胶体水合、凝聚的原理,通过添加食盐或明矾、硅酸钠、磷酸、柠檬酸、酸酐、磷酸钠、氢氧化钠等电解质稀溶液改变水合度,促使凝聚。

电解质在脱胶过程中的主要作用如下。

1中和胶体分散相质点的表面电荷,消除(或降低)质点的电位或水合度,促使胶体质点凝聚。

2磷酸和柠檬酸等促使钙镁复盐式磷脂、N-酰基脑磷脂和对称式结构β-磷脂转变成亲水性磷脂。

3明矾水解出的氢氧化铝以及生成的脂肪酸铝具有较强的吸附能力,除能包络胶体质点外,还可吸附油中色素等杂质。

4磷酸、柠檬酸螯合、钝化并脱除与胶体分散相结合在一起的微量金属离子,有利于精炼油气味、滋味和氧化稳定性的提高。

5促使胶粒絮凝紧密,降低絮团含油量,加速降速度,提高水化得率与生产率。

?? 水化脱胶时,电解质的选用需要根据毛油品质、脱胶油的质量、水化工艺或水化操作情况来确定。

对于一般食用的脱胶油,只有当普通水水化脱不净胶质、胶粒絮凝不好呀操作中发生乳化现象时,才添加电解质。

油脂脱胶的方法

油脂脱胶啊,这可是个有趣的事儿呢!你知道吗,就好像我们洗衣服要把脏东西洗掉一样,油脂脱胶就是要把油脂里那些不讨喜的杂质给弄走。

想象一下,那油脂就像是一个小世界,里面有各种“小家伙”在捣乱呢。

而脱胶呢,就是要把这些捣乱的“小家伙”给揪出来。

水啊,就是我们的好帮手。

我们把水加进去,就好像给这个小世界下了一场雨。

那些胶溶性杂质就会和水拥抱在一起,形成一种叫做“水化磷脂”的东西。

这就像是小朋友找到了自己的小伙伴,手牵手不分开啦。

然后呢,我们就可以通过一些方法把它们分离出来啦。

这就好像我们把混在一起的糖果和石子分开一样,得有技巧哦。

有时候啊,我们还会用到一些特殊的“魔法药剂”,比如一些电解质。

它们就像是给这场分离行动加了一把力,让胶溶性杂质更乖乖地跟着水走。

你说这神奇不神奇?就这么简简单单的操作,就能让油脂变得更纯净。

这油脂脱胶啊,可不能马虎。

要是没做好,那做出来的东西可就不那么完美啦。

就好比做蛋糕,要是材料没处理好,那蛋糕能好吃吗?肯定不行呀!

我们得细心,得耐心,就像照顾小宝贝一样对待油脂脱胶这个过程。

每一步都要做到位,不能有丝毫的马虎。

你看,生活中的很多事情不都是这样吗?都需要我们用心去对待,才能得到好的结果。

油脂脱胶是这样,我们做其他事情也是这样啊。

所以啊,大家可别小瞧了这油脂脱胶,这里面的学问大着呢!只要我们认真去研究,去实践,就一定能掌握好这门技术,让油脂乖乖听话,为我们所用。

油脂脱胶,看似简单,实则暗藏玄机,需要我们用心去探索,去发现其中的奥秘呀!

原创不易,请尊重原创,谢谢!。

食用油精炼一个重要方面是食用油脂完脱除磷脂.某些磷脂可用水脱胶前全脱胶工艺简介除去,但油中仍存在着"非水化磷脂",需要用化学方法脱除.通常用油中残磷量评价脱胶效率,衡量油的质量和保存性,以及是否适合物理精炼.我们研究认为油中所含的铁是引起气味回复的重要原因,良好的精炼方法取决于脱除铁的效率.水可脱胶,但脱胶后油中仍含较高的铁,这种铁,以离子键合到磷脂上,这与发现,与磷脂键合方式相似,因此,从油中脱除铁,取决于脱除方法,使这种铁/磷脂络合物完全分解,然后转化成可水化物,才能有效地从油中脱除这些铁.该文简要介绍完全脱胶的实验室和工业试验过程,完全脱胶结果及其优越性.实验窒试验一般方法:每只试样油300克放入600烧杯,中用磁力搅拌搅拌,加温到90℃,先加入所需量的软水,然后加入所需的酸溶液,(译注:通常加水量占油重5—1.0%,磷酸加量0.1一.3%).在混合器中使油/酸混合3秒,用磁力搅拌器搅拌(通常3分钟),获得乳状液.再加入碱液于乳状液巾,充分搅拌混合以后,在5000离心分离3分钟,保持油温在45℃以上,把上层清油放入另一只600烧杯中,用去离子水洗涤(水洗温度90℃,加水量占油重量2%),水洗后的油通过离心分离,获得完:全脱胶油.当需要作对比时,可用实验室标准方法对完全脱胶油进行干燥,碱炼,脱色和脱臭.脱除铁的重要性:把水脱胶的大豆油加热到75℃,加入0.6(/)水和0.15%(/)磷酸(浓度89%),搅拌15分钟后,加入1.0%(,ⅳ)去离子水,再搅15分铷,然后加入1.0%(/)氧化镁粉盲末,充分搅拌,与磷酸作用5分钟,接着用离心法分离油;所得油用2.0(/)白土在140℃脱色3分钟;脱色油再进行物理精炼.用相同的水脱胶油,进行化学精炼(碱中和,耳毛色,脱臭).所得两类精炼大豆油试样的货架寿命相同优良,(水脱胶大豆油含铁鼍0.88;用氧化镁处理的大豆油含铁0.0;化学-精炼大豆油含铁0.20).试验表明,低的含磷量并不是保持良好质量的霞要条件,.重要的是油中含铁量低(低于0.20),才能保持良好的质跫和货架寿命.试验发现油中含有多价金属铁和铜,会促进油脂发生过氧化反应.油中异昧化合物是某些种类的氧化产物,由此可推断油中的铁会引起气昧回复.碱中和程度:用向日葵油(含磷5.4,,铁2.07)研究中和程度对油中残铁跫的影响.向油中加入.6%/)水和0.15%(,/)磷酸(浓度89%),按上述方法脱胶,然后加入不同碱液进行中和.试验发现加碱量使反应混合物在6以上就形成皂,皂浓度随着值增加而增加.试验表职皂的形成对油的精炼率有很大影响,一.因此,尽可能保持皂的浓度在最低水平.该试验结果发现:对磷酸部分中和达到中和程.度4045%,值5.4—6.0,可使皂浓度为零,含铁量最低(0.11一.13),含磷量最低(33—4.5).酸的数量和浓度:试验结果表明,要从油中有效地除去铁,必须保持磷酸浓度在2(/)以上,而酸的数量不是关键性因素,这是由于过低的酸浓度(20叻以下),不能有效地分解磷脂酸()的金属盐,仍然有油溶性的铁盐残存于油中不能除去.酸的种类:文献中列出多种酸用子脱胶,例如予3;檬酸,磷酸,盐酸,草酸,硫酸;9等等.但并非都能适用,分解非水化磷脂,必须用足够强的酸,而且这些酸不与油反应,并且是非氧化性酸,可以与非水化磷脂作用的酸,同时还要考虑生产成本,必须尽可用便宜的酸.试验表明采用柠檬酸或磷酸可以有效地脱胶,获得残磷量和残铁量很低的脱胶油.试验发现醋酸不能有效除去油中铁,主要是因为醋酸铁盐是油可溶的.碱的种类:试验表明用浓度7.5%(/)的溶液中和磷酸(中和程度45%左右),可以有效地除去磷和铁,(脱胶油残磷4.7,残铁量0.10).此外,用,或硅酸钠(水玻璃)也可以有效地中和磷酸,获得低含磷和铁的蜕咬浦,用浓度10.0%(/)溶液中和,可获得含磷5.8,含传0.17的脱浦;用浓度18%(/)水玻璃溶液中和,可获得含磷是5.7",含铁0.13的脯胶油.这些碱都是酸昀有效中和物工业试聆1,工艺流程:图1为完全观胶和脱胶油可能采用的几种精炼工艺流程.按照图完今脱咬工艺流程进行了工业生产试验.下文介锶有关工业生产试验中完全脱咬过程的几个关键性因素和工业试验坫果.2.酸的分散程度:瞪胶过程中加入磷酸(或柠檬酸水溶液,这蜂酸溶液与油混合成乳状液,这些乳状液中酸的液滴大小与分布,对于说胶反应至关审要.研究表明酸在油中乳状液的液滴平均直径为4.5--.1微米,就可以获得满意的脱胶效果,用旋转式混合器,或用静态混合器可以达到此要求.'研究结果发现酸的液滴小于10微米,就能使酸和油溶性()盐(即非水化磷脂'')充分接触反应,生成可水化磷脂.中和程度:采用较低的中和程度(中和磷酸45左右),'既不产生皂,又可达到完全脱咬目的.为了有数分离油中的质,采用二级离心分离方法,第一级离心分离除去译文?39?毛油加热器一一一稀酸循环…混合器暂存罐..碱液含油少的嗖质一离心分离器含油多的胶质一~离心分离器永洗一一一脱寝油一一碱炼一含油量低的皂脚干.脱色完全脱胶油工史脱色碱炼一古虽少的皂脱色物理精练:厂脱臭一一全精炼油一一一一完全脱曼工艺及其它几种缘工=图油中大部分胶质,得到含油很低的胶质;第二级离心分离除去油中剩余的少量胶质,得到含油量高的胶质,再返回混合器进行脱胶.完全脱皎油的质量:用含磷量109,(游离脂肪酸)0.52,水分0.1%的大豆油进行工业试验.加入0.2%(,,/)工业磷酸(浓度80%)和0.2%水(/),充分混合后,用12波美度烧碱液中和酸(中和程度40—6%),然后进行水洗.共计进行400吨大豆油脱胶试验.完全脱胶油质量如下:含磷4.0;含铁0.07;,0.38;茴香胺值0.5.完全脱胶油经过碱炼,脱色,,脱臭后的精炼油质量如下;含磷0.8;含铁0.06,含量0.02;茴香胺值1.5完全脱胶油经过脱色,物理精炼后所得的精炼油质量如下;含磷1.3;含铁0.04;含量0.02%;茴香胺值。

油脂脱胶原理及工艺油脂工业中,以压榨法、浸出法、水剂法或熔炼制取得到的末经精炼的动植物油脂,称为粗脂肪,俗称毛油。

毛油的主要成分是甘油三酯,俗称中性油。

一般动植物油脂的甘油三酯由4~10种脂肪酸组成。

不同的脂肪酸及其不同的排列,组合成很多种分子,因此,油脂的主要成分是多种甘油三酯的混合物。

此外,毛油中存在非甘油三酯的成分,这些成分统称为杂质。

毛油属于胶体体系。

其中的磷脂、蛋白质、粘液质和糖基甘油二酯等,因与甘油三酯组成溶胶体系而得名为油脂的胶溶性杂质(胶杂)。

油脂胶溶性杂质不仅影响油脂的稳定性,而且影响油脂精炼和深度加工的工艺效果。

例如油脂在碱炼过程中,会促使乳化,增加操作困难,增大炼耗和辅助剂的耗用量,并使皂脚的质量降低;在脱色工艺过程中,会增大吸附剂的耗用量,降低脱色效果;末脱胶的油脂无法进行物理精炼和脱臭操作,也无法进行深加工。

因此,毛油精制必须首先脱除胶溶性杂质。

磷脂由于所含醇的不同,可分为甘油磷脂类和鞘氨醇磷脂类。

植物中磷脂的含量随品种、产地、成熟程度的不同而有差异。

一般含蛋白质越丰富的油料,磷脂含量越高。

毛油中磷脂的含量还受制油方法的不同而变化。

应用物理、物理化学或化学方法将粗油中的胶溶性杂质脱除的工艺过程称为脱胶。

脱胶的具体方法分水化脱胶、酸炼脱胶、吸附脱胶、热凝聚脱胶及化学试剂脱胶等。

油脂工业上应用最为普遍的是水化和酸炼脱胶。

水化脱胶多用于食用油脂的精制,而强酸则很少用于食用油的脱胶。

水化脱胶是利用磷脂等胶溶性杂质的亲水性,将一定量的热水或稀碱、食盐、磷酸等电解质水溶液,在搅拌下加入热的毛油中,使其中的胶溶性杂质吸水凝聚沉降分离的一种脱胶法。

在水化脱胶过程中,能被凝聚沉降的物质以磷脂为主,还有与磷脂结合在一起的蛋白质、糖基甘油二酯、黏液质和微量金属离子等。

水化脱胶的基本原理磷脂是一种表面活性剂,分子由亲水的极性基团和疏水的非极性基团组成,根据稳定体系的热力学条件,自由能达到最小时体系最稳定。

油脂加工水化脱胶工艺概述1水化脱胶的概念、作用水化脱胶是利用磷脂等胶溶性杂质的亲水性,将一定量的热水或稀碱、食盐水溶液、磷酸等电解质水溶液,在搅拌下加入到一定温度的毛油中,使其中的胶溶性杂质凝聚沉降分离的一种脱胶方式。

在水化脱胶过程中,被分离出不溶的物质以磷脂为主,还有与磷脂结合在一起的蛋白质、糖基甘油二酯、粘液质和金属离子等。

2水化脱胶的原理在水化过程中能被凝聚沉降的物质以磷脂为主,磷脂中有又以卵磷脂为代表。

这种磷脂属于‘双亲媒性分子“,即在其分子结构中,即有疏水的非极性基团,又有亲水的极性基团。

当毛油中含水量很少时,磷脂呈内盐式结构,此时极性很弱,溶于油中,不到临界温度,不会凝聚沉降析出。

水化时,在毛油当中加入热水之后,磷脂的亲水基团投入水相之中,水分子与成盐的原子团结合,致使分子结构由内盐转化为水化式。

在水化式结构中,磷脂分子中的亲水基团(游离态羟基),具有更强的吸水能力,随吸水量的增加,磷脂由最初极性基团倾入水中呈含水胶束,然后转变成有规则的定向排列。

分子中疏水基团在油相尾尾相连,亲水基团伸向水相形成脂质双分子层(又称液晶形态)。

在脂质分子层中,水分子进入磷脂双分子层间,并未破坏磷脂的分子结构,却引起磷脂的体积膨胀,发生水合作用。

有时脂质体双分子层还能自发膨胀成多层的类似洋葱状的封闭球形结构---“多层脂质体”。

多层脂质体的每个片层都是脂质双分子层结构,片层之间和中心部分充满水相和油相(O/W),若经高频声波处理,可变成磷脂双分子层围成的球状的单层脂质体。

水化后的磷脂和其他胶体物质,极性基团周围吸引了许多水分子之后,在油脂之中的溶液解度减小。

吸水量逐渐增大,膨胀之后,双分子层或多分子层的片状和球状胶体彼此影响,有的甚至开成胶束。

小颗粒的胶体在极性力的作用下,相碰后形成絮凝状胶团,同时水化后的磷脂能吸附油中的其它胶质,而使其颗粒增大,比重增大,为沉降和离心分离创造条件。

磷脂中除上述水化磷脂之外,还存在少量的“非水化磷脂”。

压榨花生油脱胶工艺简介压榨花生油脱胶工艺简介通过对压榨花生油不同脱胶工艺的比较、实践,最终确定了现阶段花生油企业应采用“高水分蒸胚—低温过滤”工艺脱胶,以保证油品的安全、绿色、环保。

压榨花生油;脱胶;安全、绿色压榨一级花生油在加工工艺中,为了保持浓香花生油特有的香味,脱胶工艺一般不采用水化的方法,而是采用低温多次过滤的方法来进行。

在实际生产过程中,“280oC加热实验”是否无析出物,成为一个难点。

现将行业中常用的二种脱胶工艺作一介绍、比较,以供同行参考。

1.采用国家专利“植物油脱磷剂”脱胶工艺该脱磷剂采用“武汉某科技有限公司”生产的植物油脱磷剂,该脱磷剂呈白色固态粉末状,按比例直接加入油中。

1.1脱胶工艺油料压榨—毛油沉淀—低温初滤—搅拌25分钟—低温过滤—成品1.2工艺说明、应用效果压榨毛油经沉淀过滤后,按油重的0.5%比例,加入脱磷剂,搅拌20min左右,进行二滤得到成品油。

经检验,该油“280oC加热实验”无析出物,无异味,黄色值不变,红色值增加小于0.4,符合GB1534-2003压榨一级花生油标准要求。

该工艺在生产实践中,具有以下特点:(1) 加热试验全部达标。

(2) 整个过程无油脚产生,无废水排放,滤饼产量较低,易于处理。

但也存在以下不足:该脱磷剂虽系“国家专利”,却未获得“QS生产许可证”,不在食品添加剂目录中。

实际使用过程中,能否与油品发生化学反应,尚无定论,其食用安全性有待验证,此问题的存在使很多大型知名花生油企业对此望而却步,仅有少数小型花生油厂使用此工艺。

2.采用“高水分蒸胚—低温冷滤工艺”脱胶2.1脱胶工艺花生仁—清理—破碎—轧胚—蒸炒—压榨—低温一滤—二滤—成品油2.2工艺说明该工艺的关键控制点在于①高水份蒸胚工序②低温过滤工序2.2.1高水份蒸胚在实际生产中,通过实践得出:蒸炒工序导热油最佳温度在236-245oC之间,直接汽压力在0.3MPa左右,加水量为7kg/h·吨原料,蒸炒时间40-50分钟,蒸炒锅最底层出口料胚温度在115-120oC。

油脂脱胶原理及工艺油脂工业中,以压榨法、浸出法、水剂法或熔炼制取得到的末经精炼的动植物油脂,称为粗脂肪,俗称毛油。

毛油的主要成分是甘油三酯,俗称中性油。

一般动植物油脂的甘油三酯由4~10种脂肪酸组成。

不同的脂肪酸及其不同的排列,组合成很多种分子,因此,油脂的主要成分是多种甘油三酯的混合物。

此外,毛油中存在非甘油三酯的成分,这些成分统称为杂质。

毛油属于胶体体系。

其中的磷脂、蛋白质、粘液质和糖基甘油二酯等,因与甘油三酯组成溶胶体系而得名为油脂的胶溶性杂质(胶杂)。

油脂胶溶性杂质不仅影响油脂的稳定性,而且影响油脂精炼和深度加工的工艺效果。

例如油脂在碱炼过程中,会促使乳化,增加操作困难,增大炼耗和辅助剂的耗用量,并使皂脚的质量降低;在脱色工艺过程中,会增大吸附剂的耗用量,降低脱色效果;末脱胶的油脂无法进行物理精炼和脱臭操作,也无法进行深加工。

因此,毛油精制必须首先脱除胶溶性杂质。

磷脂由于所含醇的不同,可分为甘油磷脂类和鞘氨醇磷脂类。

植物中磷脂的含量随品种、产地、成熟程度的不同而有差异。

一般含蛋白质越丰富的油料,磷脂含量越高。

毛油中磷脂的含量还受制油方法的不同而变化。

应用物理、物理化学或化学方法将粗油中的胶溶性杂质脱除的工艺过程称为脱胶。

脱胶的具体方法分水化脱胶、酸炼脱胶、吸附脱胶、热凝聚脱胶及化学试剂脱胶等。

油脂工业上应用最为普遍的是水化和酸炼脱胶。

水化脱胶多用于食用油脂的精制,而强酸则很少用于食用油的脱胶。

水化脱胶是利用磷脂等胶溶性杂质的亲水性,将一定量的热水或稀碱、食盐、磷酸等电解质水溶液,在搅拌下加入热的毛油中,使其中的胶溶性杂质吸水凝聚沉降分离的一种脱胶法。

在水化脱胶过程中,能被凝聚沉降的物质以磷脂为主,还有与磷脂结合在一起的蛋白质、糖基甘油二酯、黏液质和微量金属离子等。

水化脱胶的基本原理磷脂是一种表面活性剂,分子由亲水的极性基团和疏水的非极性基团组成,根据稳定体系的热力学条件,自由能达到最小时体系最稳定。

当磷脂溶于水时,它的疏水基团破坏了水分子之间的氢键,也改变了疏水基附近水的构型,从而使体系的熵降低,自由能增加,结果一些磷脂分子从水中排挤出来并吸附在溶液周围的界面上,亲水基朝向水相,疏水基则远离水相。

磷脂分子与水作用时表现的特殊排列。

水分子与表面活性剂的疏水基接触面积越小,则体系的自由能越低,体系就越稳定。

因此,在表面活性剂达到一定浓度时,有形成胶态集合体的倾向,这种大大减少了水分和疏水在胶束中疏水基团彼此聚集在一起,集合体就称为胶束。

.基之间的排斥。

胶束是两性分子在溶剂中的集合体,可以在水相和非水相介质中形成。

在非水相系中胶束形成是亲油基朝向外部的油或溶剂中,亲水基转向胶束核内部,这种胶束称为逆相胶束,这便是油中磷脂所形成的胶束。

当水量低时,卵磷脂分子的极性基团朝向中央含水的髓心,随着水量的增加,磷脂分子定向地排列成烃链尾尾相接的双分子层。

一个磷脂双分子层与另一个磷脂双分子层之间被一不定数量的水分子隔开,以此方式向空间纵深发展,即成为片(层)状带液体的结晶体;当水量增至很大时,磷脂分子就形成单分子层囊泡。

水分子在磷脂分子之间并末破坏磷脂分子,而是引起磷脂有膨胀。

实验还表明,若将磷脂悬浮分散在水中,它还可以自发膨胀成多层的类似洋葱状的封闭球形结构-----“多层脂质体”。

它的每个片层都是磷脂双分子层结构,片层之间和中心是水。

多层脂质体经高频声波处理可变成单层脂质体,它是仅由一层磷脂双分子层围成的小球,球心是水相。

磷脂在油脂中的水化作用和无油时磷脂与水的作用不同。

磷脂与甘油三酯溶胶(粗油)接触时,由于磷脂的双亲性均强,起乳化和增溶作用,而使水浸入原来难以进入的油相,形成混合脂质双分子层------磷脂分子和甘油三酯分子往复交替排列的双分子层,水分子在两层混合双分子层之间,因此也出现膨胀现象,呈现更显着的胶体性质。

磷脂、甘油三酯和水三者间的相互作用力取决于组成混合脂质双分子层的磷脂和甘油三酯分子数目的比例。

据实验分析脱水胶粒的结果得知:混合脂质双分子层中磷脂占70%,甘油三酯占30%时,三者的相互作用力最大,胶粒最稳定;而甘油三酯占70%磷脂占30%的混合脂质双分子层胶粒的稳定性较差。

发生水化作用的磷脂吸附油中其它胶质,颗粒增大,再互相聚集而逐渐析出悬浮于油相中,随着吸水量的增加,膨胀程度增加,胶粒吸引力所波及的贺周范围扩大,从而由小胶粒相互吸引絮凝成大的胶团,为重力沉降或离心分离奠定了基础。

越稳定的胶粒越易与油脂分离,且所得油脚含油量低,炼耗低。

影响水化脱胶的因素毛油中发生水化作用的磷脂团具有混合双分子层的结构,该结构的稳定程度以及水化胶团的絮凝状况决定了分离效果和水化油脚的含油量。

因此,掌握水化和絮凝过程的影响因素,对获得水化脱胶的最佳工艺效果至关重要。

1加水量2操作温度3混合强度与作用时间电解质4.油中的胶体分散相,除了亲水的磷脂外,由于油料欠熟、变质、生长土质以及加工等因素的影响,有时尚含有一部分非亲水的磷脂(β-磷脂、钙镁复盐式磷脂、溶血磷脂、N-酰基脑磷脂等),以及蛋白质降解产物(膘、胨)的复杂结合物,个别油品尚含有由单糖基和糖酸组成的黏液质。

这些物质的因其结构的对称性而不亲水,有的则因水合作用,颗粒表面易为水膜所包围(水包分子)而增大电斥性,因此,在水化脱胶中不易被凝聚。

对于这类胶体分散相,可根据胶体水合、凝聚的原理,通过添加食盐或明矾、硅酸钠、磷酸、柠檬酸、酸酐、磷酸钠、氢氧化钠等电解质稀溶液改变水合度,促使凝聚。

电解质在脱胶过程中的主要作用如下。

1中和胶体分散相质点的表面电荷,消除(或降低)质点的电位或水合度,促使胶体质点凝聚。

2磷酸和柠檬酸等促使钙镁复盐式磷脂、N-酰基脑磷脂和对称式结构β-磷脂转变成亲水性磷脂。

3明矾水解出的氢氧化铝以及生成的脂肪酸铝具有较强的吸附能力,除能包络胶体质点外,还可吸附油中色素等杂质。

4磷酸、柠檬酸螯合、钝化并脱除与胶体分散相结合在一起的微量金属离子,有利于精炼油气味、滋味和氧化稳定性的提高。

5促使胶粒絮凝紧密,降低絮团含油量,加速降速度,提高水化得率与生产率。

水化脱胶时,电解质的选用需要根据毛油品质、脱胶油的质量、水化工艺或水化操作情况来确定。

对于一般食用的脱胶油,只有当普通水水化脱不净胶质、胶粒絮凝不好呀操作中发生乳化现象时,才添加电解质。

如果选用食盐或磷酸三钠,其量约为油质量的%~%(解除乳化现象不在此例);若选用明矾和食盐,其量则各占油质量的%;当脱胶作为精制油的前道精炼工序时,而需按油质量的%~%添加85%的磷酸调质,以保证脱胶效果和后续工序的处理质量5其它因素水化脱胶过程中,油中胶体分散相的均布程度,影响脱胶效果稳定,因此,水化前粗油一定充分搅拌,使胶体分散相布均匀。

水化时添加水的温度对脱胶效果也有影响,当水温与油温相差悬殊时,会形成稀松的絮团,甚至产生局部乳化,以致影响水化油得率,因此通常水温应与油温相等或略高于油温。

此外,进油流量、沉降分离温度也影响脱胶效果,操作中需要注意。

(一)间歇式水化脱胶工艺间歇式水化脱胶的方法较多,但其工艺程序基本相似,都包括加水(或加直接蒸气)水化、沉降分离、水化干燥和油脚处理等内容。

.例如中温水化法,一般中小型油厂应用较普遍的一种水化方法。

水化温度通常为60~65℃,;加水量一般为粗油胶质含量的2~3位。

操作条件控制适宜,亦能获得较满意的效果。

现以花生油脱胶为例对中温水化工艺的操作作简述如下。

采用中温水化工艺脱胶时,将过滤花生油泵入水化罐内,以间接蒸汽加热,配合中速搅拌(40r/min)使油温升到60~65℃,然后按粗油胶质会含量的2~3倍,均匀加入同油温的水,保持温度不变,继续搅拌30~40min,待胶粒絮凝呈现明显分离状态时,取样用滤布滤出净油,作280℃加热试验,若无析出物即可停止搅拌,静置沉降时间不得少于6h。

经过静置沉降,上层水化净油经干燥或脱溶、过滤即成水化脱胶油。

低温水化法低温水化法亦称简易水化法。

其特点是在较低温度下,只需添加少量水,就可以达到完全水化的止的。

低温水化操作温度一般控制在20~30℃,加水量为粗油胶质含量的倍。

静置沉降时间不小于10h。

该工艺操作周期长,油脚含油量高,处理麻烦,只适用于生产规模小的企业。

采用低温水化工艺脱胶时,将过滤粗油泵入水化罐内,向换热装置通入冷水冷却油脂,并配合中速搅拌,使胶质均匀分布于油中。

待油温降到20~25℃时,将搅拌速度调整到60~70r/min,按粗油胶质量的倍左右加入同温的水进行水化,添加水于7~10min内均匀淋入油中后,继续搅拌20~30min,然后停止搅拌,静置沉降12h,分离水化净油和油脚。

上层水化净油转入真空脱水罐脱水,下层油脚转入盐析罐回收油。

盐析油脚时,先以蒸汽或直接火将其加热到80~90℃,然后按油脚质量的30%~50%,均匀加入含量5%~10%的食盐水溶液(70~80℃),并配合搅拌继续升温到100℃左右,停止加热搅拌,静置沉降24h撇取上浮油脂直到无油析出为止。

(二)连续式水化脱胶工艺连续式水化是一先进的脱胶工艺,包括预热、油水混合、油脚分离及油的干燥均为连续操作。

含杂质小于%过滤毛油,经计量后由泵送到板式加热器,加热油温到80~85℃后,与一定量的热水(90℃)一起连续进入水化作用,然后泵入碟式离心机进行油胶质的分离。

脱胶后的油中含有%~%的水分,油经加热器升温至95℃左右,进入真空干燥器连续脱水后,由泵送入冷却器冷却到40℃后,转入脱胶油储罐。

真空干燥器内操作绝对压力为4Kpa。

连续水化脱胶工艺在处理胶质含量低的原料油脂时,需扩大水化反应器的容量或增设凝聚罐,以确保胶粒的良好凝聚,获得好的脱胶效果。

非水化磷脂的脱除.一、非水化磷脂的性质)和非水HP末脱胶的植物油含有不同类型的磷脂。

通常大体分为水化磷脂(化磷脂(NHP)。

它们的不同主要在于和磷脂酸羟基相连的官能团不同,水化磷脂含有极性较强的基团,例如胆碱、乙醇胺、肌醇、丝氨酸,所形成的磷脂分别为磷脂酰胆碱(卵磷脂,PC)、磷脂酰乙醇胺(脑磷脂,PE)、磷脂酰肌醇(肌醇磷脂,PI)和磷脂酰丝氨酸(丝氨酸磷脂,PS),上述这些磷脂的但它们的水化速且在水中析出,复合物,共同的特点就是与水接触形成水合物,率有差别。

NHP含有极性较弱的基团,主要形式为磷脂酸(PA)和溶血磷脂发现大豆油中非水酸的钙镁盐。

将非水化磷脂的钙镁盐转化为游离酸形式分析,、磷化磷脂的组成为:肌醇-磷酸(2%)、甘油磷酸()、溶血磷脂酸(28%)15%.)脂酸(55%在植物油中,大部分非水化磷脂是以磷脂酸和溶血磷脂酸的钙镁盐的形式存在K=K=值为。

这表明磷脂酸在的。

磷脂酸的PKpH值小于时不能解离;pH值等于6时有50%解离;pH值大于时完全解离。