芭蕾舞剧《红色娘子军》赏析

- 格式:doc

- 大小:51.50 KB

- 文档页数:1

芭蕾舞剧《红色娘子军》观后感-红色娘子军舞剧观后感芭蕾舞剧《红色娘子军》观后感作者:日期:一、前言芭蕾舞剧《红色娘子军》是一部以中国革命历史为背景的舞剧作品。

它通过舞蹈、音乐、舞台美术等多种艺术形式,生动地展现了红色娘子军的英勇事迹,让观众感受到了革命精神的伟大力量。

二、舞剧简介《红色娘子军》是由中国舞蹈家协会芭蕾舞委员会创作的一部舞剧。

该舞剧以1935年红军战士娘子军为原型,讲述了她们在中国革命中的壮丽事迹。

舞剧分为三幕,通过舞蹈和情节的展现,生动刻画了红色娘子军的英勇与顽强。

三、第一幕:娘子军的成立第一幕主要描绘了红军战士娘子军成立的过程。

舞台上呈现出一片草地,女孩们身着便装,带着红军队伍的旗帜,表演出娘子军队伍集结的场景。

在音乐和舞蹈的伴随下,观众可以感受到她们走向革命的决心和坚定。

四、第二幕:战斗与牺牲第二幕展现了娘子军的战斗与牺牲。

舞台上再现了红军战士们与敌军的激烈战斗场面。

娘子军用灵活的舞步和精准的配合,展现出她们的勇敢和果敢。

随着剧情的发展,观众看到了娘子军建立了许多战功,并为了革命事业,舍身忘死。

五、第三幕:胜利与希望第三幕描绘了娘子军最后取得胜利的场景。

舞台上呈现出红军战士们高举胜利的旗帜,娘子军们互相庆祝的欢乐场景。

观众可以感受到胜利的喜悦与希望。

舞蹈和音乐表达了娘子军们为实现共产主义事业所付出的坚定信念和不懈努力。

六、结语通过观看舞剧《红色娘子军》,我深深感受到了红军娘子军的英勇和无私。

她们在革命战争中,以自己的青春和生命,为祖国的解放事业前赴后继,为中华民族的崛起作出了巨大贡献。

舞剧通过优美的舞蹈、动人的音乐和精彩的情节,向观众展示了她们的英勇和不屈的精神。

附件:本文档不附带任何附件法律名词及注释:本文档不涉及法律名词及注释。

红色娘子军芭蕾舞剧观后感《红色娘子军》是著名的芭蕾舞剧之一,讲述了在共产党领导下,女性在革命斗争中的英勇表现和崇高精神。

观后感如下:这部芭蕾舞剧充满了革命时期的气息和革命精神,观众能够深刻感受到那个时代的艰辛和伟大。

整个舞剧表现了女性在革命斗争中的勇敢和坚定,呈现出一种强烈的正义感和斗争意志。

剧中的舞蹈和音乐都非常优美动人,演员们的表演非常到位,使观众更加深入地感受到故事的情感和内涵。

特别是舞蹈中展现出的女性柔美与坚韧,非常具有感染力。

《红色娘子军》是一部具有深刻思想内涵的舞剧,它传递了一种真挚的情感和积极向上的精神,展示了女性在革命时期的优良品质和革命斗争中的伟大贡献,使观众深受感动和启发。

除了情感和精神的表现,该剧的舞美和服装也非常出色。

舞美设计紧密贴合故事情节,将革命时期的场景和气氛完美地呈现在观众面前。

同时,服装设计也充满了时代特色,既展现了传统服饰的美丽,也体现了妇女们在革命中所穿的便于行动的服装。

除了舞美和服装,该剧的编排也非常精妙。

舞剧中的每一个细节都设计得非常到位,使观众不仅能够感受到故事的情感和内涵,同时也能够深入了解到那个时代的社会背景和历史背景。

此外,该剧也为芭蕾舞事业的发展做出了杰出贡献。

它不仅充分展示了舞者的技艺和才华,也为芭蕾舞艺术的创新和发展提供了新的思路和方向。

除了情感和精神的表现,该剧的舞美和服装也非常出色。

舞美设计紧密贴合故事情节,将中国革命时期的场景和气氛完美地呈现在观众面前。

同时,服装设计也充满了时代特色,既展现了中国传统服饰的美丽,也体现了妇女们在革命中所穿的便于行动的服装。

除了舞美和服装,该剧的编排也非常精妙。

舞剧中的每一个细节都设计得非常到位,使观众不仅能够感受到故事的情感和内涵,同时也能够深入了解到那个时代的社会背景和历史背景。

此外,该剧也为中国芭蕾舞事业的发展做出了杰出贡献。

它不仅充分展示了中国舞者的技艺和才华,也为中国芭蕾舞艺术的创新和发展提供了新的思路和方向。

芭蕾舞剧红色娘子军观后感《红色娘子军》是一部经典的中国芭蕾舞剧,该剧以中国抗日战争时期的红军游击战士娘子军为题材,以歌颂革命英雄主义和赞美妇女的坚强意志为主线,展现了中国女性在战乱年代中的不屈精神和深情厚爱。

我近日有幸观看了《红色娘子军》的演出,深受其感动和故事所启发。

整部芭蕾舞剧以活力四溢的舞蹈、精彩的剧情和感人的音乐,展现了娘子军们英勇抵抗、坚决捍卫家园的英雄事迹。

舞台上,女演员们婀娜多姿的身姿,坚定而灵动的形象让我感到钦佩。

她们通过舞蹈的表达方式,展示了娘子军们不怕牺牲、英勇坚决的信仰和决心。

不断跳跃的舞姿象征着她们奋勇向前的勇气和追求自由的决心。

舞台布置的细节以及服装的精心设计也给我留下了深刻的印象。

舞台上的道具、背景以及服装都极为考究,将观众带入了抗日战争时期的军营与战场。

演员们以红色的军装和军帽为基调,展现出女性坚定的意志和出色的战斗力。

整个舞台色彩鲜艳,充满了冒险、希望和背水一战的气氛。

剧中的音乐也是我非常喜欢的一部分。

音乐的旋律优美悠扬,与舞蹈的动作紧密配合,使得整个表演更加感人。

旋律中透露出革命胜利的决心和娘子军们的坚持不懈。

更令我难忘的是剧中插曲,用音乐无声的表达出剧情,令观众们可以更深入地感受到娘子军们对祖国的深情厚爱和对自由的渴望。

通过观看《红色娘子军》,我对娘子军们的奋斗和牺牲精神有了更加深刻的认识。

在那个动荡的时期,女性们不顾个人安危,毅然加入娘子军,与男同胞一同奋斗。

她们善于利用自己的智慧和勇气,与日本侵略者进行抗争。

这种威武而无畏的精神令我深受感动。

对于我个人来说,观看《红色娘子军》是一次难忘的体验。

这部芭蕾舞剧在它的每一个表演中都体现了对正义和英雄主义的赞美,向我们传递出了妇女在社会转型时期的重要作用。

这个故事让我回顾了历史,也让我对当代中国女性的坚强与勇敢充满敬意。

中国传统文化中有许多关于女性坚韧不拔和为国家和家庭奉献的故事,而《红色娘子军》将这些传统与现实相结合,通过芭蕾舞剧的表演形式向人们展示了这些伟大的女性形象。

论芭蕾舞剧《红色娘子军》的音乐特征-精品文档论芭蕾舞剧《红色娘子军》的音乐特征摘要:芭蕾舞剧《红色娘子军》作为我国第一部民族芭蕾舞剧作品,其音乐特征主要体现在音乐与剧情的关系、管弦类乐器的演奏、民族元素的加入、器乐合奏、革命歌曲的演绎五个方面。

可以说,其极具张力的舞台音乐对后世芭蕾舞剧的音乐创作影响深远。

六场芭蕾舞剧《红色娘子军》诞生于共和国成立前夕的六十年代,1964年在北京首演。

当时正值新中国红色艺术蓬勃发展的时期,《红色娘子军》即是按照周恩来指示将芭蕾舞进行“革命化、民族化、群众化”改革的首次尝试。

作为我国第一部民族芭蕾舞剧作品,《红色娘子军》在新中国的艺术史上具有很高的地位,并在后来的文革中与《红灯记》、《智取威虎山》、《白毛女》等同时被作为“八个样板戏”中的代表作而风靡一时。

《红色娘子军》讲述了在我国国内革命战争时期,海南一支被称为红色娘子军的革命队伍――中国工农红军第二独立师女子特务连,她们在党的领导下出色地完成了保卫领导机关、发动群众等各项任务,并配合主力部队作战,不怕牺牲、英勇杀敌的故事。

作为舞台表演艺术之一,舞剧是一种以舞蹈为主要表现手段,综合音乐、美术、文学等艺术形式,表现特定的任务和一定戏剧情节的艺术形式。

本文拟从芭蕾舞剧《红色娘子军》的音乐特征方面进行论述。

意大利音乐学家汉斯立克曾说,“至于就作曲家创作的特殊性说,‘它是一种不停的造型过程,一种用音乐关系来塑造感情形象的过程’”。

[1]由此不难看出音乐在塑造形象中的重要性。

通过音乐表现手段表达选定的富于特性的感情形象是作曲家通常采用的手法。

舞剧《红色娘子军》的音乐运用了海南民歌的音调素材,并融合了其他民族音调,创新性地将主题贯穿和交响化的戏剧性手法进一步发展,对塑造舞剧中人物形象具有补充和衬托作用,成功将吴清华、洪常青等性格鲜明的人物形象呈现在舞台之上。

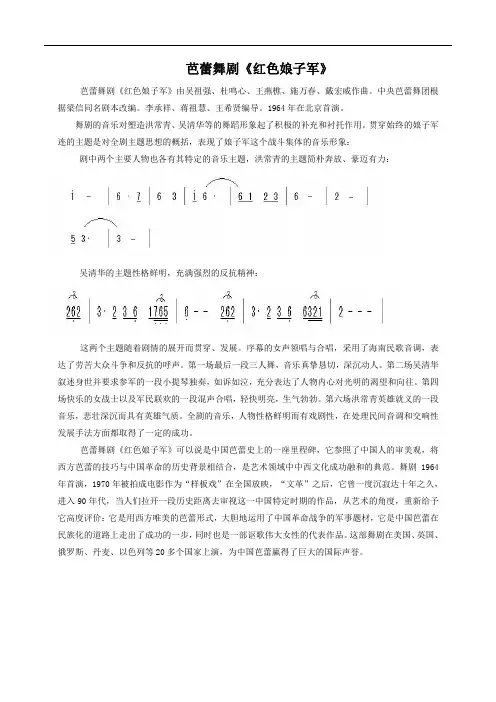

舞剧中的两个主要人物各有其特定的音乐主题。

其中,吴清华的音乐主题性格鲜明,强烈的反抗精神充斥其间;洪常青的音乐主题简朴奔放、豪迈坚定。

浅析军旅题材舞蹈表演中的“肢体与情感”——以芭蕾舞剧《红色娘子军》为例一、研究的价值和意义(一)研究价值真正好的芭蕾舞作品应当为至少具备一般艺术欣赏能力的观众所理解,在我国目前的发展阶段,还要使更多的观众在有机会初识芭蕾舞的同时一点点的了解芭蕾舞,增加芭蕾舞的受众人群,提高广大人民群众的欣赏能力,这就更加需要好的作品去传播和引导。

《红色娘子军》是以军旅题材为背景芭蕾舞剧,以中国式的音乐、服装、舞美等为元素,以中国芭蕾舞演员为核心的演出,在西方芭蕾舞技术的基础上,创作出了一部部优秀的,广为大众所接受的中国式芭蕾舞剧,做到了西方古典芭蕾舞技术与中国元素的良好结合,这也是其有众多观众和至今长久不衰的原因。

因此,以芭蕾舞剧《红色娘子军》来分析西方古典芭蕾舞与中国文化元素碰的碰撞是一个很不错的选择,对新一代芭蕾舞演员和以后的中国芭蕾舞编创具有积极的借鉴意义。

(二)研究意义在芭蕾舞这种以西方文化为来源为基础的舞蹈形式,在中国的生根发芽,必定会与中国文化发生碰撞,怎样将中国文化与其很好的融合从而和谐的通过芭蕾舞展现中国文化,另一方面也是中国文化对传统芭蕾舞的改变和演进。

如果只是简单生硬的把中国式故事剧本套用芭蕾舞的形式展现出来,而不深入的思考其通融度,只能会不伦不类,使观众有较差的芭蕾舞观看体验。

本论文选题主要以芭蕾舞剧《红色娘子军》中肢体与情感的运用为例,来讨论中国文化元素与西方古典芭蕾舞的融合,这对芭蕾舞在中国发展出自己特色,在世界芭蕾舞舞台上占据一席之地有着重要的作用。

二、研究步骤、方法及措施(一)研究步骤1.初期收集舞剧《红色娘子军》的相关资料,并采访相关教师进行资料收集。

2.搜集相关资料和参考文献为以后的论证做有力的论据。

3.确定论证题目,积极准备论证。

4.确定参考文献和开题报告。

5.整理论证自己的课题,提出合理的解决办法并细化,与指导老师进行多次商讨,多次修改后确定论文。

(二)研究方法1.文献研究法2.视频观察法3.归纳整理法(三)研究措施1.结合归纳整理好的资料并根据自己的理论观点深入分析舞剧《红色娘子军》演绎技巧。

芭蕾舞剧《红色娘子军》赏析实验1101班邢悦学号:2011111708芭蕾舞剧《红色娘子军》是中国芭蕾史上的一座里程碑。

自1964年问世,一直到现在演了40多年了。

它以中国革命历史作为创作的历史依托,将西方芭蕾的技巧与中国民族舞蹈的表现手法相结合,创造出了民族芭蕾的世纪精品,并成就了中西文化芭蕾艺术领域完美融合的世界奇迹。

《红色娘子军》的剧情取材于梁信的同名电影剧本。

十年内战时期,海南岛农家姑娘吴琼花,由于家中贫穷被恶霸地主南霸天强抢为奴。

有一天,南霸天家来了一个华侨巨商,琼花又被作为礼品转到了那位“巨商”手中。

巨商把她带到路途中,把她放了。

她冒着风雨来到革命根据地,找到了中国工农红军,参加了红色娘子军。

她见到党代表洪常青才明白,放走她的那位华侨巨商就是党代表洪常青乔装改扮的。

在一次侦察任务中,琼花见到南霸天,她不顾侦察纪律,擅自开枪射击南霸天,结果暴露了目标,使南霸天逃脱。

洪常青对她的错误进行了批评教育,使她提高了觉悟。

后来,南霸天勾结国民党军队进犯根据地,洪常青完成了阻击敌人的任务后,为了掩护战友撤退,负重伤被俘英勇就义。

不久,红军解放了椰林寨,击毙了南霸天。

战斗中,琼花因表现英勇,加入了中国共产党,并接任娘子军连党代表职务。

1964年9月26日,芭蕾舞剧《红色娘子军》在北京天桥剧场首演。

周恩来观看演出后走上台,对芭蕾舞剧《红色娘子军》给予了充分肯定。

在天桥剧场演了天,紧接着就到人民大会堂小礼堂装台。

10月8日,毛泽东、刘少奇、朱德等中央领导都观看了芭蕾舞剧《红色娘子军》。

演出后,毛泽东主席上台与演职员合影,并说芭蕾舞剧《红色娘子军》在方向上是正确的,艺术上是成功的。

舞剧《红色娘子军》的音乐创作十分成功,主旋律不仅动听,而且音乐形象和人物形象性格相吻合,音乐的发展和故事情节的展开结合密切,很有戏剧效果,引人入胜。

该舞剧音乐的序曲直接从原电影插曲《娘子军连歌》中取材。

此后,该歌曲又作为“舞剧主题歌”不止一次地运用在娘子军连队集体形象出现的场面中,有时是乐队演奏,也有许多时候是通过齐唱、合唱直接表现出来。

芭蕾舞剧《红色娘子军》芭蕾舞剧《红色娘子军》由吴祖强、杜鸣心、王燕樵、施万春、戴宏威作曲。

中央芭蕾舞团根据梁信同名剧本改编。

李承祥、蒋祖慧、王希贤编导。

1964年在北京首演。

舞剧的音乐对塑造洪常青、吴清华等的舞蹈形象起了积极的补充和衬托作用。

贯穿始终的娘子军连的主题是对全剧主题思想的概括,表现了娘子军这个战斗集体的音乐形象:剧中两个主要人物也各有其特定的音乐主题,洪常青的主题简朴奔放、豪迈有力:吴清华的主题性格鲜明,充满强烈的反抗精神:这两个主题随着剧情的展开而贯穿、发展。

序幕的女声领唱与合唱,采用了海南民歌音调,表达了劳苦大众斗争和反抗的呼声。

第一场最后一段三人舞,音乐真挚恳切,深沉动人。

第二场吴清华叙述身世并要求参军的一段小提琴独奏,如诉如泣,充分表达了人物内心对光明的渴望和向往。

第四场快乐的女战士以及军民联欢的一段混声合唱,轻快明亮,生气勃勃。

第六场洪常青英雄就义的一段音乐,悲壮深沉而具有英雄气质。

全剧的音乐,人物性格鲜明而有戏剧性,在处理民间音调和交响性发展手法方面都取得了一定的成功。

芭蕾舞剧《红色娘子军》可以说是中国芭蕾史上的一座里程碑,它参照了中国人的审美观,将西方芭蕾的技巧与中国革命的历史背景相结合,是艺术领域中中西文化成功融和的典范。

舞剧1964年首演,1970年被拍成电影作为“样板戏”在全国放映,“文革”之后,它曾一度沉寂达十年之久,进入90年代,当人们拉开一段历史距离去审视这一中国特定时期的作品,从艺术的角度,重新给予它高度评价:它是用西方唯美的芭蕾形式,大胆地运用了中国革命战争的军事题材,它是中国芭蕾在民族化的道路上走出了成功的一步,同时也是一部讴歌伟大女性的代表作品。

这部舞剧在美国、英国、俄罗斯、丹麦、以色列等20多个国家上演,为中国芭蕾赢得了巨大的国际声誉。

关于芭蕾舞剧《红色娘子军》赏析(精选范文3篇)芭蕾舞剧《红色娘子军》赏析3篇第1篇:芭蕾舞剧《红色娘子军》赏析舞剧《红色娘子军》观后感在几个星期前的中外舞蹈赏析课上,我们欣赏了上个世纪六十年代的中国芭蕾舞剧《红色娘子军》。

这部六场的芭蕾舞剧给我留下了极为深刻的印象。

后来我才知道,《红色娘子军》是我国第一部民族芭蕾舞剧作品,以此为标志,中国芭蕾舞真正迈开了创立民族风格进程的一步。

《红色娘子军》诞生于共和国成立前夕的六十年代,那时正是新中国红色艺术蓬勃开展的时期。

当时的我国在文化艺术生活方面受苏联影响很深,这正给了我国芭蕾舞开展以绝好的时机。

我国芭蕾舞按照周总理指示“革命化、民族化、群众化〞进行改革的首次尝试,就是这部《红色娘子军》,它在新中国的艺术史上具有很高的地位,在文革中还曾被当作“八个样板戏〞之一而风行一时。

《红色娘子军》给我印象最深的一个场景就是第二场刚开始娘子军连队操练时的场景。

刚开始是人民群众的集体舞蹈,之后舞台上响起的旋律是令人熟悉的《娘子军连歌》。

“向前进,向前进,战士的责任重,妇女的冤仇深,古有花木兰替爹去参军,今有娘子军扛枪为人民。

〞听到这熟悉的旋律,不禁冲动了起来。

随后娘子军连队登场,乐曲也从齐唱变成了乐队的激昂演奏。

之后是娘子军连队的连长的独舞,飘逸的舞步给人的印象非常深刻。

娘子军操练的舞步将传统芭蕾舞和军队训练时的各种动作有机地结合起来,既有芭蕾舞的柔,又有战士的刚。

之后一众男演员的五寸舞刀表演那么表现出了男演员独有的阳刚之气。

最后男演员和娘子军连队共同起舞,表现了人民群众对于娘子军连队建立的无比欢快的情绪。

常青怒视群匪和英勇就义的场景也十分深刻。

常青刚刚被敌人抓住时,只见电闪雷鸣,整个场景磅礴有力,演员的表情十分投入,给人以震撼的感觉。

本场景充分表达了舞台布景、灯光、演员是一个有机的整体,缺一不可。

常青就义的场景把全剧推向了最后的高潮,只见常青一脸大义凛然的表情,与敌匪进行了最后的斗争,这里的舞蹈也十分有力度,最终常青被敌匪们团团围住,音乐也直转急下,《国际歌》的旋律相信大家都不陌生,这里的引用,从听觉上呈现出一种悲壮的气氛。

红色娘子军舞剧赏析论文参与了芭蕾舞剧《红色娘子军》创作的中芭老团长李承祥回忆:《娘子军》的创意源自周恩来总理一次谈话的启迪。

1963年,北京舞蹈学校实验芭蕾舞团(中央芭蕾舞团前身)演出芭蕾舞剧《巴黎圣母院》,周总理在观看演出中说:“你们可以一边学习排演外国的古典芭蕾舞剧,一边创作一些革命题材的芭蕾剧目。

”“为了适应这种外来的艺术形式,可以先编一个外国革命题材的芭蕾舞剧,比如反映巴黎公社、十月革命的故事。

”这是周总理对中国芭蕾舞的发展提出的新要求,即由学习借鉴转入自己独立创作。

1963年底,在舞剧选题的讨论会上,由于故事感人,人物鲜明,《娘子军连歌》家喻户晓,适合发挥芭蕾舞以女性舞蹈为主的艺术特点等原因,与会者一致决定将《红色娘子军》改编为芭蕾舞剧。

事后组成了创作班子,由吴祖强、杜鸣心、戴宏威、施万春、王燕樵担任作曲,李承祥、蒋祖慧、王希贤担任编导,马运洪担任舞台美术设计。

大家满怀激情地投身到第一部中国题材的大型芭蕾舞剧的创作中。

对于创作人员来说,首要的是生活。

李承祥回忆,1964年2月,创作班子赴海南岛深入生活,由李承祥任组长,吴祖强、刘庆棠任副组长,成员包括王希贤、蒋祖慧、马运洪、白淑湘、钟润良、王国华、李新盈。

“我们访问了当年的老革命根据地,当时的老赤卫队长给我们讲述了海南人民的英勇斗争事迹,他亲自带我们去看当年开万人大会的红场,访问经常掩护红军的革命老妈妈。

在琼海县,我们见到当年的娘子军战士,听她们讲述当年海南妇女过的悲惨生活。

受压迫最重,反抗性就特别强,当时好多妇女逃出牢笼,找红军要求当女兵。

一篇篇劳动人民的血泪史、一件件触目惊心的实物,使我们对海南人民的过去有了更深刻的认识,对我们将要表现的英雄人物有了更加浓厚的感情。

”李承祥回忆。

芭蕾舞剧《红色娘子军》的成功,在很大程度上应归功于电影原作,梁信的剧本、谢晋的导演艺术、黄准的娘子军连歌以及祝希娟、王心刚、陈强等表演艺术家塑造的鲜明人物形象,为芭蕾舞剧的创作提供了坚实的创作依据。

芭蕾舞剧《红色女兵》的历史渊源参与创作《芭蕾舞红衣女兵》的中巴负责人李成祥回忆说,女兵的创造力源于周恩来总理谈话的启发。

1963年,北京舞蹈学校实验芭蕾舞团(中央芭蕾舞团的前身)表演了巴黎圣母院芭蕾舞团。

周总理在演出中说:“您可以学习排练外国古典芭蕾舞,创作一些革命性的芭蕾舞剧。

”“为了适应这种外国艺术形式,您可以首先编写一个具有外国革命主题的芭蕾舞,例如反映巴黎公社和十月革命的故事。

”这是周总理对中国芭蕾舞发展的新要求,即从学习到独立创作。

1963年底,在关于舞蹈剧主题选择的讨论中,由于故事动人,人物鲜明,“女兵梁革”是家喻户晓的名字,很适合充分发挥舞蹈的艺术特色。

芭蕾舞,例如女舞等,参与者一致决定改编“红色女兵”成为芭蕾舞。

此后,由李成祥,姜祖辉,王希贤执导的吴祖强,杜明新,戴宏伟,史万春和王艳乔组成了由李成祥,江祖辉和王希贤领导的创意团队。

每个人都热情地致力于创作第一支以中国为主题的大型芭蕾舞。

对于富有创造力的员工,第一件事就是生活。

李成祥回忆说,1964年2月,创意团队深入海南岛,以李成祥为组长,吴祖强,刘庆堂为副组长,包括王锡贤,姜祖辉,马云红,白书祥。

,钟润良,王国华和李新英。

“我们参观了当年的老革命根据地,老红卫兵的队长向我们介绍了海南人民的英勇斗争。

他亲自带我们参观了举行万人会议的红场,并参观了在琼海县,我们遇到了女兵,听她们讲述海南妇女悲惨生活的故事,压迫最重,抵抗尤其强烈。

这段时间,许多妇女从监狱中逃脱,请红军成为女兵,劳动人民的血泪和震撼的历史使我们对海南人民的过去有了更深刻的了解,对于英雄们我们会表现出更强烈的感觉。

”李成祥回忆道。

很大程度上,芭蕾舞剧《红女兵》的成功可以归因于原始电影,梁欣的剧本,谢晋的导演艺术,黄准的女兵列日以及朱锡娟,王新刚,陈Chen创造的生动人物。

g等表演艺术家,为芭蕾舞创作奠定了坚实的基础。

从屏幕图像到芭蕾舞图像的转换能否成功,主要从两个方面进行考察:第一,体现原始作品的实质;第二,体现原始作品的本质。

《红色娘子军》观后感导语:《红色娘子军》是我国第一部成功借鉴西方芭蕾形式而创作的现代芭蕾舞剧,观看芭蕾舞剧《红色娘子军》后,你有何感想?欢迎阅读《红色娘子军》观后感!芭蕾舞剧《红色娘子军》是我国第一部成功借鉴西方芭蕾形式而创作的现代芭蕾舞剧,该舞剧反映了中国人的历史与民族情感,成为中国的芭蕾,具有很强的民族风格,是中国乃至世界舞剧历史上的一朵奇葩。

无论从它的选材上,还是在舞蹈动作上都有新的突破。

一、芭蕾舞剧《红色娘子军》的背景以及剧情介绍六十年代周恩来总理指示中国艺术要革命化、民族化、群众化,在总理的关怀下芭蕾舞《红色娘子军》进行首次改革的尝试。

之后,舞剧首演于人民大会堂,是由李承祥、王锡贤、蒋祖慧担当编导、由中央歌剧舞蹈芭蕾舞剧团演出,作曲是吴祖强、杜鸣心等。

而故事则是反应了十年内战期间,在海南岛椰林寨,丫头吴清华不堪地主南霸天的折磨,逃出地主家,但却没有成功,被再次抓回,之后,由红军干部洪常清救起,并在指引下投奔红军,成为红色娘子军连的一名战士,在一次行动中,由于报仇心切、打乱了原先的计划,使南霸天逃脱,在党的谆谆教导下,她认识了自己的错误,努力使自己成长为一名成熟的战士,最后和部队一起奋勇杀敌,击毙了地主,使椰林寨得以解放。

二、对芭蕾舞剧《红色娘子军》的舞蹈鉴赏《红色娘子军》的舞蹈风格是任何一部芭蕾舞剧都不具备的,除了西方芭蕾的`舞蹈语言外,还融合了中国的戏曲和民间舞蹈元素,其中的舞蹈动作更会让人刻骨铭心。

首先,我们知道芭蕾舞即欧洲古典舞蹈,这是在欧洲各地民族舞蹈的基础上,经过几个世纪不断加工、丰富、发展而形成的,具有严格规范和结构形式的欧洲传统舞蹈艺术。

古典芭蕾舞动作的基础是建立在开绷直立的美学的基础之上的。

开,是指肩、胸、膝、踝部位的打开。

绷,是指脚部、膝关节及踝关节绷直。

直,是指舞者腿部、双腿膝盖以及后背的垂直。

立,是指身体的直立、挺拔。

头颈、躯干和四肢作为一个整体,把身体中心准确地放在两腿或一腿的重心上。

中国现代芭蕾舞剧艺术风格赏析以《红色娘子军》和《自毛女》为例中国现代芭蕾舞剧以其独特的艺术风格和绚丽的舞台效果,成为了当代舞台艺术的重要组成部分。

在众多优秀的现代芭蕾舞剧中,《红色娘子军》和《自毛女》无疑是两部代表作品。

本文将以这两部作品为例,对中国现代芭蕾舞剧的艺术风格进行赏析。

一、《红色娘子军》的艺术风格《红色娘子军》是中国现代芭蕾舞剧的经典之作,在展现了中国革命时期女性的坚韧和自强精神的同时,也展现了中国民族文化的独特魅力。

该舞剧以红军女儿长征中的真实故事为基础,通过精湛的编舞和优雅的舞蹈动作,生动地再现了红军女战士们的顽强和坚定。

在舞剧的排场上,多采用了华丽的舞美和服装设计,营造出雄伟壮观的军事场景。

舞台上红军女战士的舞姿矫健有力,既展示了她们的战斗力,又表现了她们的柔美与娇媚,将传统的芭蕾舞与中国文化完美融合。

音乐的选择也充满了中国元素,节奏明快的鼓点和悠扬动听的古典乐曲使整个舞剧更具中国特色。

二、《自毛女》的艺术风格《自毛女》是另一部备受瞩目的中国现代芭蕾舞剧。

该舞剧的主题是中国传统文化与现代社会的碰撞,以及对女性权益和社会议题的关注。

舞剧通过融合传统舞蹈动作和现代芭蕾的形式,在舞台上呈现出独具东方韵味的艺术效果。

舞剧涉及了中国的“剃度”文化,剧中女主角通过坚持自己的信念,勇敢面对家庭、社会的压力,最终实现自我的价值。

编舞采用了具有中国传统特色的舞姿和手势,同样体现了中国芭蕾舞对民族文化的传承与创新。

音乐方面,舞剧运用了现代音乐与传统乐器相结合的方式,让观众在欣赏舞蹈的同时感受到东方音乐的魅力。

三、中国现代芭蕾舞剧的共同特点无论是《红色娘子军》还是《自毛女》,都是中国现代芭蕾舞剧中的杰出代表,它们共同展现出中国现代芭蕾舞剧的独特风格和魅力。

首先,中国现代芭蕾舞剧在编舞上注重故事性和表现力。

通过巧妙的舞蹈动作和精心设计的舞台场景,能够将故事情节完美呈现,并引发观众的共鸣。

其次,中国现代芭蕾舞剧倡导中国传统文化的传承与创新。

芭蕾舞剧《红色娘子军》赏析——第一局部《序曲》[教学目的]1、通过学习,理解舞剧这种艺术形式。

2、通过学习,理解舞蹈这种艺术用肢体语言所表达的情感。

3、对学生今后在舞蹈创作上给予一定协助。

[教学难点] 舞剧中某些动作的含意,以及一些自然景物的寓意,理解肢体语言所表述的感情。

[教学手段] 多媒体[课时分配] 一课时[教学步骤]一、介绍舞剧舞剧通称“芭蕾”,即跳舞的意思。

它是以舞蹈为主要表现手段,并综合戏剧、音乐、美术等要素来揭示主题内容,塑造人物形象的艺术种类。

二、作品简介芭蕾舞剧《红色娘子军》由吴祖强、杜鸣心、王燕樵、施万春、戴宏威作曲,中央芭蕾舞剧团根据梁信同名剧本改编,李承祥、蒋祖慧、王希贤编导,1964年在北京首演。

全剧分六场。

三、剧情简介全剧讲了贫农女儿吴清华成长的故事。

清华是恶霸地主南霸天家的一个女佣,因为不堪忍受欺凌、压迫,逃出南府未遂,惨遭毒打。

洪常青与通讯员小庞化装侦察巧遇吴清华,将其救起,并指引其投奔红军当上了一名红军战士,吴清华与战士们一起在党的教育下消灭了南霸天。

四、作品分析1、清华的苦难遭遇观看一段影片,思考片中情节。

明确:贫农女儿吴清华被绑吊在柱子上,狗腿子老四奉命将她卖掉。

乐曲开头是个气势磅礴的引子,清华仇恨满腔,打倒老四,夺命而逃。

不久,即被追来的恶奴捉住,打得遍体鳞伤昏死过去,刹时暴雨倾盆,南霸天料定吴清华已死,遂与奴仆仓皇而去。

2、清华被救简要表达故事情节,观看影片,请三位同学演示吴清华、洪常青、小庞三人一起的动作。

教师表达:红军干部洪常青与通讯员小庞化装侦察,途经椰林,救起清华,问明身世后,指引清华投奔红区。

紧接着,以实行曲速度奏出坚定有力的《红色娘子军连歌》主题。

它节奏鲜明,音调铿锵有力,表现了娘子军这个战斗集体勇敢坚强、不怕困难、所向披靡的英雄形象。

在娘子军的营地,女战士们引吭高歌:“向前进,向前进,战士的责任重,妇女的怨仇深,打碎铁锁链,翻身闹革命!”她们英姿勃勃,精神奋发地实行操练,为战斗作好准备。

舞剧红色娘子军篇一:舞剧《红色娘子军》鉴赏舞剧《红色娘子军》鉴赏作者:羊羊舞剧《红色娘子军》作为新中国芭蕾舞台上的佼佼者,《红色娘子军》将古典芭蕾的精华与中国的民族气派相融为一体,剧中处处洋溢着一种浓烈的中国风格。

芭蕾这门艺术本来是舶来品,其中充斥着公主与王子的浪漫影像。

很难想象,用军帽、军鞋、长衣、长裤装扮的芭蕾舞剧所刻画的革命形象会是一种什么样的感觉。

但恰恰这种对古典芭蕾的挑战与背叛,展现出了中国芭蕾独有的特色和民族风情。

自从1964年公演以来,《红色娘子军》广受各界人士推崇。

它在芭蕾舞台上破天荒地塑造的英姿飒爽的“穿足尖鞋”的中国娘子军形象,为世界芭蕾舞坛增添了一朵奇葩。

此舞剧场次介绍:序幕海南岛,恶霸地主南霸天的土牢内,关押着南府丫头琼花。

团丁头目老四奉命要卖掉她,琼花乘老四不备,踢倒老四,在难友的掩护下,夺门而逃。

第一场黑夜,暴雨倾盆。

琼花逃出南府,但又与前来搜捕她的老四相遇,琼花落入魔爪。

南霸天怒不可遏,命人狠狠鞭打,琼花昏迷不醒。

南霸天认为琼花已死,率奴仆回府。

红军娘子军连党代表洪常青率领通讯员小庞化妆去执行任务,路遇苏醒过来的琼花,遂指引琼花去投奔即将成立的红色娘子军连。

第二场红军独立师建立了红色娘子军连。

琼花赶到会场,受到军民的亲切关怀。

琼花看到“打倒南霸天”的标语,愤怒地控诉南霸天对她的迫害,群情激愤。

党代表洪常青接受琼花入伍。

第三场南霸天寿辰,黎族少女在皮鞭下被迫起舞。

洪常青化妆为归国探亲的华侨巨商前来祝寿,而真意是约定午夜后与娘子军里应外合,一举消灭南霸天的团丁并生擒南霸天。

入夜,琼花和战友潜入南府与小庞联络,指点南府道路,并待机接应大队。

适遇南霸天送客,琼花按捺不住心头怒火,不顾战友阻拦,开枪打伤南霸天,破坏了原定的计划。

红军听到枪声,出击南府,南霸天与老四从地洞逃遁。

琼花因违犯纪律,打乱了作战部署,懊悔异常。

红军打开了南霸天的粮仓,把粮食分给群众。

第四场在红军的营地上,洪常青正给娘子军上政治课。

芭蕾舞剧《红色娘子军》

芭蕾舞剧《红色娘子军》由吴祖强、杜鸣心、王燕樵、施万春、戴宏威作曲。

中央芭蕾舞团根据梁信同名剧本改编。

李承祥、蒋祖慧、王希贤编导。

1964年在北京首演。

舞剧的音乐对塑造洪常青、吴清华等的舞蹈形象起了积极的补充和衬托作用。

贯穿始终的娘子军连的主题是对全剧主题思想的概括,表现了娘子军这个战斗集体的音乐形象:

剧中两个主要人物也各有其特定的音乐主题,洪常青的主题简朴奔放、豪迈有力:

吴清华的主题性格鲜明,充满强烈的反抗精神:

这两个主题随着剧情的展开而贯穿、发展。

序幕的女声领唱与合唱,采用了海南民歌音调,表达了劳苦大众斗争和反抗的呼声。

第一场最后一段三人舞,音乐真挚恳切,深沉动人。

第二场吴清华叙述身世并要求参军的一段小提琴独奏,如诉如泣,充分表达了人物内心对光明的渴望和向往。

第四场快乐的女战士以及军民联欢的一段混声合唱,轻快明亮,生气勃勃。

第六场洪常青英雄就义的一段音乐,悲壮深沉而具有英雄气质。

全剧的音乐,人物性格鲜明而有戏剧性,在处理民间音调和交响性发展手法方面都取得了一定的成功。

芭蕾舞剧《红色娘子军》可以说是中国芭蕾史上的一座里程碑,它参照了中国人的审美观,将西方芭蕾的技巧与中国革命的历史背景相结合,是艺术领域中中西文化成功融和的典范。

舞剧1964年首演,1970年被拍成电影作为“样板戏”在全国放映,“文革”之后,它曾一度沉寂达十年之久,进入90年代,当人们拉开一段历史距离去审视这一中国特定时期的作品,从艺术的角度,重新给予它高度评价:它是用西方唯美的芭蕾形式,大胆地运用了中国革命战争的军事题材,它是中国芭蕾在民族化的道路上走出了成功的一步,同时也是一部讴歌伟大女性的代表作品。

这部舞剧在美国、英国、俄罗斯、丹麦、以色列等20多个国家上演,为中国芭蕾赢得了巨大的国际声誉。