8地震波的速度

- 格式:ppt

- 大小:9.22 MB

- 文档页数:58

地震预警原理地震预警是指在地震发生之前,通过各种监测手段对地震活动进行实时观测和分析,并通过预警系统向可能受到影响的地区发送预警信息,提前几秒到几十秒甚至几分钟的时间,使人们能够采取相应的防护措施,减少地震灾害的损失。

地震预警的核心是实时准确地判断地震的发生和发展趋势,从而及时地发布预警信息。

地震预警的原理主要基于地震波的传播速度和地震波的性质。

地震波是地震活动产生的一种能量传播方式,它可以分为纵波和横波两种类型。

地震波在地球内部传播的速度是已知的,纵波速度约为6-8千米/秒,横波速度约为3-5千米/秒。

地震预警系统主要依靠地震波在地震发生点到地震预警点的传播时间来确定地震的位置和规模。

当地震发生时,地震波会以波前的形式向四周传播,首先到达的是纵波,然后是横波。

通过监测这两种地震波的传播速度和到达时间,可以计算出地震发生点的位置和地震的规模。

地震预警系统需要部署在地震发生点附近的地震台网和地震监测设备,以及地震预警中心。

地震台网主要用于实时监测地震活动,采集地震波传播的数据。

地震监测设备包括地震仪、加速度计、地震传感器等,可以记录地震波的到达时间和强度。

地震预警中心负责对收集到的地震数据进行实时分析和处理,并及时发布地震预警信息。

地震预警系统的核心算法是地震速报算法,它可以通过地震波的传播时间来判断地震的位置和规模。

地震速报算法需要收集到足够的地震数据,通过数据处理和模型计算,可以准确地判断地震的发生和发展趋势,并及时发布预警信息。

地震预警系统的预警时间取决于地震波的传播速度和地震发生点和预警点之间的距离。

一般来说,地震预警时间在几秒到几十秒之间,具体时间取决于地震发生的位置和规模。

预警时间越长,受到地震影响的地区越广,人们采取防护措施的时间就越充裕,减少地震灾害的损失。

地震预警系统在地震灾害中的作用是非常重要的。

通过预警系统,人们可以提前得知地震的发生,并有足够的时间采取相应的防护措施,避免人员伤亡和财产损失。

地震中的波动传播原理地震是地球内部能量释放的结果,其波动传播原理可概括为地震波的产生、传播、接收三个过程。

地震波沿地表和地下内部传播,传达地震能量和产生地震灾害,对于地震研究和预测具有重要意义。

地震波的产生是由地震源产生的,地震源有多种类型,如地震断层的滑动和破裂、火山爆发、岩浆活动等都可能是地震波的产生机制。

地震波的产生会释放巨大的动能,形成弹性波,分为主要有P波、S波、表面波三种。

P波是最快到达地震监测点的纵波,其波动方向与波动传播方向垂直。

P波的传播速度通常在6-8 km/s之间,是最快的地震波,也是破坏力最小的地震波。

P波在固体中传播时,压缩和拉伸地质介质,其波动传播速度受到岩石的压缩模量和密度的影响。

而在液体中,P波以压缩和膨胀的方式传播。

S波是传播速度次于P波的横波,其波动方向与波动传播方向垂直。

S波的传播速度通常在3-6 km/s之间,较P波慢,但仍比较快。

S波在固体中传播时,使介质震动垂直于波传播方向。

地震波除了有主要的体波P波和S波外,还有表面波,如Rayleigh波和Love波。

Rayleigh波是一种横波,是体波和S波的混合效应,主要为滚动运动,同时也有横向的波动。

Love波则是一种横波,主要以水平方向的剪切振动为主。

地震波在传播过程中会发生折射、反射、散射等现象,其传播路径受到地下和地表的复杂结构的影响。

传播速度的变化会导致地震波传播路径的弯曲,同时也会产生相移、波长的改变等现象。

地震波的接收一般通过地震监测仪器实现,地震监测仪器是用来测量地震波传播速度和波动特征的工具。

地震数据的采集和分析对于地震研究和预测起着至关重要的作用,帮助掌握地震活动规律、强度评估以及地震灾害的预警和预测。

总之,地震波的产生、传播和接收是地震波动传播原理的基本过程。

地震波在地下和地表传播过程中会发生折射、反射、散射等现象,传播速度的变化会导致传播路径的弯曲,影响地震波的到达时间和波动特征。

地震监测仪器的使用和地震数据的采集和分析对于地震研究和预测具有重要意义。

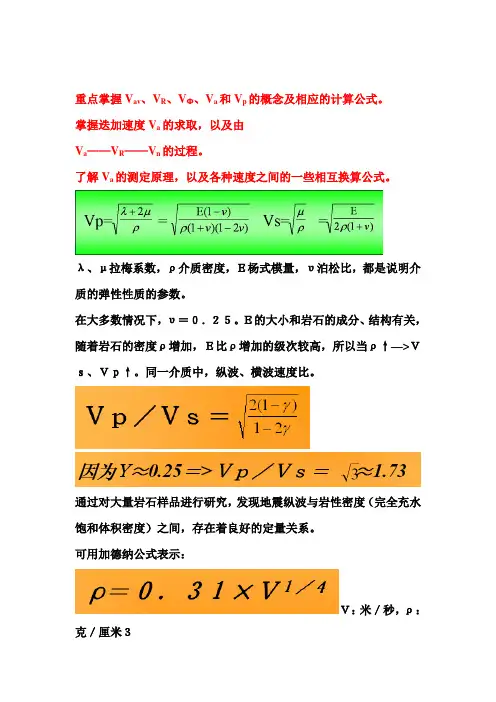

重点掌握V av、V R、VФ、V a和V p的概念及相应的计算公式。

掌握迭加速度V a的求取,以及由V a——V R——V n的过程。

了解V a的测定原理,以及各种速度之间的一些相互换算公式。

λ、μ拉梅系数,ρ介质密度,E杨式模量,υ泊松比,都是说明介质的弹性性质的参数。

在大多数情况下,υ=0.25。

E的大小和岩石的成分、结构有关,随着岩石的密度ρ增加,E比ρ增加的级次较高,所以当ρ↑—>Vs、Vp↑。

同一介质中,纵波、横波速度比。

通过对大量岩石样品进行研究,发现地震纵波与岩性密度(完全充水饱和体积密度)之间,存在着良好的定量关系。

可用加德纳公式表示:V:米/秒,ρ:克/厘米3六、与空隙率和含水性的关系在大多数沉积岩中,岩石的实际速度石油岩石基质的速度、空隙率、充满空隙的流体速度等因素来决定。

可用一个简单的关系式来表示:时间平均方程V:岩层的实际速度Vf:波在空隙流体中的速度Vr:岩石基质的速度Ф:岩石的空隙率适用条件:岩石空隙中只有油、气或水一种流体,并且流体压力与岩石压力相等。

在实际条件下,时间平均方程必须用一个压差调节系数C加以修正。

第二节几种速度概念一、平均速度一组水平层状介质中,某一界面以上介质的平均速度是地震波垂直入射到该界面所走的总路程与总时间之比。

地震波传播遵循是“沿最小时间路程传播”。

在层状介质中,最小时间路程是折线而不是直线。

二、均方根速度VR地震波传播遵循“费马原理”,沿最小时间路程传播。

在均匀介质中最小时间路程是直线。

水平介面:均匀介质反射波时距曲线是一条双曲线,方程把水平层状介质情况下的反射波时距曲线近似当作双曲线求出的波速,就是这一水平层状介质的均方根速度。

如果一条时距曲线的方程可以写成这样的形式,表示波以常速传播,波速等于式中X2项的分母的平方根。

对于覆盖层为连续介质,只给出对应的基本公式。

在一定假设前提下,方程可写成三、等效速度倾斜界面,共中心点时距曲线方程为:与均匀介质、水平界面情况一样。

地震波的传播特点地震是自然界中常见的地球现象之一,地震波的传播是地震研究的重要方面。

地震波是由地震震源产生的能量在地球内部传播的振动波动。

地震波的传播具有以下几个特点:一、地震波的传播速度不同地震波在地球内部传播时,具有不同的传播速度。

根据传播介质的不同,地震波可分为P波、S波和表面波。

P波是一种纵波,传播速度最快,大约为每秒6公里。

S波是一种横波,传播速度次于P波,大约为每秒3.5公里。

表面波传播速度最慢,一般小于每秒2公里。

这些不同的传播速度导致地震波在传播过程中会经历折射、反射和衍射等现象,产生复杂的波动形态。

二、地震波的传播路径呈辐射状地震波自震源出发,沿着球面扩散传播,传播路径呈辐射状。

辐射半径越大,地震波传播的范围就越广。

例如,当地震波经过地球内部的岩石层传播时,由于介质的不均匀性,地震波传播会发生偏折,使得地震波线在地球内部呈现出复杂的路径。

三、地震波的传播具有方向性地震波的传播具有方向性,主要表现为传播方向、传播强度和传播速度的差异。

P波和S波在传播过程中会随着地球的密度和岩石的弹性模量的变化而发生折射和反射,从而使得地震波的传播路径和强度出现变化。

此外,地震波在地球内部传播时还会受到岩层的衍射和散射影响,使得地震波在不同的方向上具有不同的传播特点。

四、地震波的传播速度与介质特性有关地震波的传播速度与介质的物理性质有关。

例如,地震波在固体介质中传播速度较快,而在液体和气体介质中传播速度较慢。

这是因为固体介质具有较高的密度和弹性模量,使得地震波传播时受到的阻力较小,传播速度相对较快。

而在液体和气体介质中,由于密度和弹性模量较低,地震波传播时会受到较大的阻力,传播速度较慢。

总结地震波的传播特点,可以看出地震波的传播受多种因素的影响,包括介质的物理性质、传播路径和传播方向等。

地震波传播的复杂性使得地震研究人员需要通过地震波的观测和分析,来了解地球内部的结构和性质,进而为地震预测和防灾减灾提供科学依据。

关于地震波的传播速度

1、纵波是推进波,地壳中传播速度为5.5~7千米/秒,最先到达震中,又称P波,它使地面发生上下振动,破坏性较弱。

2、横波是剪切波,在地壳中的传播速度为3.2~4.0千米/秒,第二个到达震中,又称S波,它使地面发生前后、左右抖动,破坏性较强。

地震波是由地震震源向四处传播的振动,指从震源产生向四周辐射的弹性波。

按传播方式可分为纵波(P波)、横波(S波)(纵波和横波均属于体波)和面波(L波)三种类型。

地震发生时,震源区的介质发生急速的破裂和运动,这种扰动构成一个波源。

由于地球介质的连续性,这种波动就向地球内部及表层各处传播开去,形成了连续介质中的弹性波。

地震学的主要内容之一就是研究地震波所带来的信息。

地震波是一种机械运动的传布,产生于地球介质的弹性。

它的性质和声波很接近,因此又称地声波。

但普通的声波在流体中传播,而地震波是在地球介质中传播,所以要复杂得多,在计算上地震波和光波有些相似之处。

波动光学在短波的情况下可以过渡到几何光学,从而简化了计算;同样地,在一定条件下地震波的概念可以用地震射线来代替而形成了几何地震学。

不过光波只是横波,地震波却纵、横两部分都有,所以在具体的计算中,地震波要复杂得多。

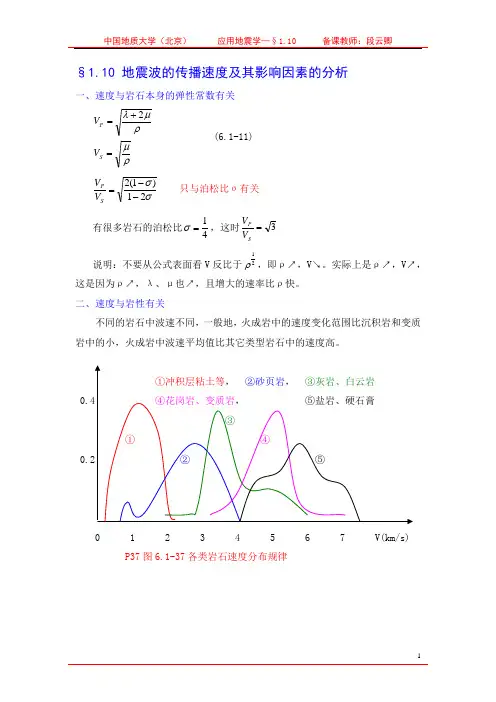

§1.10 地震波的传播速度及其影响因素的分析一、速度与岩石本身的弹性常数有关ρμρμλ=+=S P V V 2 (6.1-11)σσ21)1(2--=S P V V 只与泊松比σ有关 有很多岩石的泊松比41=σ,这时3=S P V V说明:不要从公式表面看V 反比于21ρ,即ρ↗,V ↘。

实际上是ρ↗,V ↗,这是因为ρ↗,λ、μ也↗,且增大的速率比ρ快。

二、速度与岩性有关不同的岩石中波速不同,一般地,火成岩中的速度变化范围比沉积岩和变质岩中的小,火成岩中波速平均值比其它类型岩石中的速度高。

0 1 2 3 4 5 6 7 V(km/s) P37图6.1-37各类岩石速度分布规律P38 表6.1-2地震波在几种主要类型岩石中的速度变化范围P38 表6.1-3地震波在不同类型的沉积岩中的速度变化范围地表-地下 V=几百-几千m/s 三、速度与密度有关ρ↗,P V 和S V 都↗。

经验公式:4131.0p V =ρρ——完全充水饱和的体密度,单位用3/cm g 。

P V ——纵波的速度, 单位用m/s 。

沉积岩中ρ=2.3四、速度与构造历史和地质年代有关同样的深度,同样的岩性情况下,年龄↗,V ↗(原因是压力↗,V ↗)。

例如:挤压区V ↗,强褶皱区。

拉张区V ↘,隆起顶部。

五、速度与埋深有关岩性相同,地质年代相同的条件下,h ↗,V ↗(原因是h ↗,压力↗,V ↗)。

所以人们常用速度随深度连续增加去模拟实际介质,其中最简单的是线性介质。

六、速度与孔隙度有关 φ↗,V ↗。

1.时间平均方程(Wylie 公式)lm V V V φφ+-=)1(1 (6.1-105) φ——孔隙度 V ——岩石的速度m V ——岩石骨架的波速l V ——孔隙中流体的速度公式适用范围:①双相介质②流体压力=岩石压力比较适合于流体是水和盐水的情况 2.修正的时间平均方程lm V C V C V φφ+-=)1(1 (6.1-106) C ——常数公式适用范围:①双相介质②流体压力≠岩石压力岩石压力=流体压力的2倍时,C=0.85目前有许多介绍用地震资料提取孔隙度以及如何利用孔隙度的文献。

抗震设防烈度对应的基本地震加速度值下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

本文下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Downloaded tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help you solve practical problems. The documents can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!在抗震设防烈度对应的基本地震加速度值这一主题下,我们将探讨地震加速度的概念、其对应的抗震设防烈度、以及如何根据地震加速度值来进行建筑物的设计与防护。

地震波速度公式(一)地震波速度公式1. 引言地震波速度是地震学中的重要概念,用于描述地震波在地球内部传播的速度。

本文将介绍地震波速度的相关公式,并通过示例解释其含义。

2. P波速度公式P波(纵波)是地震波中传播速度最快的一种波,其速度由下述公式给出:Vp = k1 * √(λ + 2μ)其中,Vp表示P波速度,k1为比例系数,λ为纵波速度模量,μ为剪切波速度模量。

示例:假设某地的纵波速度模量λ为 km/s,剪切波速度模量μ为 km/s,计算该地的P波速度。

解:根据 P波速度公式可知:Vp = k1 * √( + 2*)假设比例系数k1为,则有:Vp = * √( + 2*) = * √() ≈ km/s因此,该地的P波速度约为 km/s。

3. S波速度公式S波(横波)是地震波中传播速度次快的一种波,其速度由下述公式给出:Vs = k2 * √μ其中,Vs表示S波速度,k2为比例系数,μ为剪切波速度模量。

示例:假设某地的剪切波速度模量μ为 km/s,计算该地的S波速度。

解:根据 S波速度公式可知:Vs = k2 * √()假设比例系数k2为,则有:Vs = * √() ≈ km/s因此,该地的S波速度约为 km/s。

4. 层析成像法速度公式层析成像法是一种地震波速度成像的方法,常用于地下构造探测。

其速度计算公式如下:V = 2π/λ其中,V表示地震波速度,λ为波长。

示例:假设地震波波长λ为10 m,计算对应的地震波速度。

解:根据层析成像法速度公式可知:V = 2π/10 ≈ m/s因此,该地震波的速度约为 m/s。

5. 总结本文介绍了地震波速度的三种公式,分别是P波速度公式、S波速度公式和层析成像法速度公式。

通过示例计算,解释了各个公式的含义和应用。

地震波速度的研究对于地震学和地质学领域的研究至关重要,有助于了解地球内部的结构以及预测地震活动的发生。

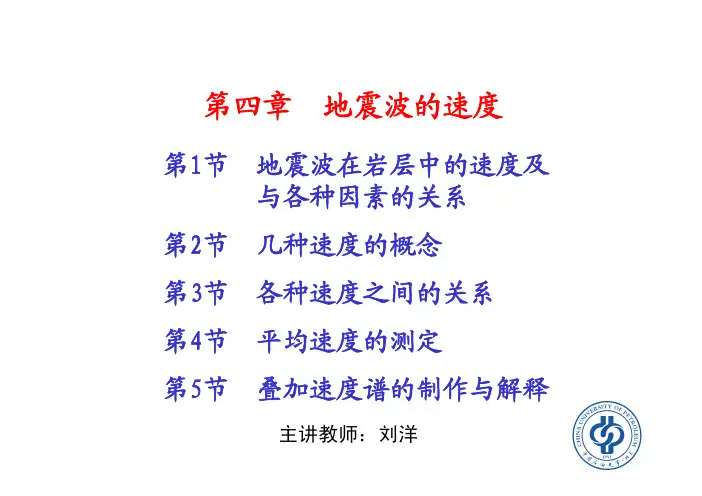

第四章地震波的速度

第1节地震波在岩层中的速度及与各种因素的关系

第2节几种速度的概念

第3节各种速度之间的关系

第4节平均速度的测定

第5节叠加速度谱的制作与解释

主讲教师:刘洋

第1节地震波在岩层中的速度及与

各种因素的关系

)速度比值(或泊松比)

112111212222−−=−⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛−⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛r r V V V V S P S P

对数-对数坐标0.25

0.31V ρ=)

、温度、压力

)随着温度的升高,速度降低

)随着压力的升高,速度增加

第2节几种速度的概念。

需总时间之比是平均速度。

第3节各种速度之间的关系

第4节平均速度的测定

第5节叠加速度谱的制作与解释

道集动校正速度:

3500m/s 动校正速度:

4400m/s 动校正速度:4150m/s

CMP。

地球内部地震波传播的速度分布研究地球是一个由多层结构组成的行星,其内部存在着丰富的地震波传播速度分布。

地震波是由地震震源释放的能量所产生的地球内部振动,传播速度的分布是了解地球内部结构的重要手段。

本文将探讨地球内部地震波传播速度分布的研究。

地震波分为体波和面波,而体波主要包括纵波(P波)和横波(S波)。

P波是由介质的弹性压缩和释放产生的,因此在固体、液体和气体中都能传播。

P波的传播速度较快,一般为地震波中最快的,速度大约为每秒5-8千米。

S 波是由介质的横向摆动产生的,只能在固体中传播,速度相对较慢,一般为每秒3-6千米。

地震波的传播速度受地球内部结构的影响,不同的岩石类型、密度和温度都会对地震波的传播速度产生影响。

地球由内核、外核、地幔和地壳组成,各层之间存在明显的速度分界面。

在地幔中,P波和S波的传播速度随深度的增加而增加,这是因为地幔的密度和岩石类型随深度的增加而增加。

具体而言,P波和S波在地球内部的速度分布如下:在地核和外核之间的“核-外核不透明带”上,P波传播速度略小于外核,而S波完全被阻挡无法传播;而在地幔之中,P波的传播速度逐渐增加,S波的传播速度也有所增加,但相对于P波来说较慢。

在地壳中,P波和S波传播速度会因地壳的性质而有所变化,不同类型的地壳会对地震波的传播速度产生不同的影响。

地震波传播速度的研究对于揭示地球内部的结构和成分有着重要的意义。

通过测量地震波的传播速度,地震学家可以推断出地球内部的温度、密度和物质组成等信息。

例如,P波的传播速度随温度的增加而增加,因此可以通过地震波速度的测量来了解地幔物质的温度分布。

地震波传播速度分布的研究还对地震灾害的预测和防范具有重要意义。

地震波的传播速度分布与地壳断裂带、板块边界等地质构造密切相关,地震学家可以通过分析地震波速度的变化来判断地震的发生概率和强度。

例如,在地壳断裂带附近,地震波传播速度可能呈现出明显的异常,表明该地区存在地质构造的紊乱或应力积累。

座号XXX 市 2012 年机关事业单位工人技术等级专业理论知识试卷工种:物探工 级别:高级(一、单项选择题(每小题只有一个正确答案,请将正确答案代号填在 每小题序号前面的括号内;每小题 1 分,共 40 分)( ) 1. 火成岩是( )而形成的。

(A 由地壳内部高温熔融状的岩浆冷凝B 自然应力(如风、水、生物)的作用下C 沉积岩或岩浆岩经过高温高压的作用发生变质D 沉积岩经过高温高压的作用发生变质沉积岩是( )而形成的。

(由地壳内部高温熔融状的岩浆冷凝 自然应力(如风、水、生物)的作用下 104 沉积岩或岩浆岩经过高温高压的作用发生变质 (沉积岩经过高温高压的作用发生变质变质岩是由( )形成的。

( 由地壳内部高温熔融状的岩浆冷凝 自然应力(如风、水、生物)的作用下 (沉积岩或岩浆岩经过高温高压的作用发生变质沉积岩经过高温高压的作用发生变质 沉积岩只占地壳质量的( )。

(20% B 15% C 10% D 5%) 5.属于岩浆岩的是( )。

A 花岗岩B 大理石C 碳酸岩D 板岩) 6.属于变质岩的是( )。

A 花岗岩B 大理石C 碳酸岩D 粘土岩) 7.我国天然气总资源量约为( )。

A 940×1012m3B 33×1012 m3C 3113 × 1012 m3D 135×m3 ) 8.截止到 2000 年,我国共探石油可采信息量为( )A 940×108 tB 33×108 tC 57×108 tD 135×108 t) 9. 我国的石油主要分布在()。

A 东部地区、西部地区和东部海域B 北部地区、西部地区和东部海域C 南部地区、西部地区和东部海域D 中部地区、西部地区和东部海域) 10. 2000 年东部海域石油年产量为()。

A 14346×104 tB11678 × 104 t C2668 × 104 t D 1617×t) 11.只有上下介质的波阻抗不相等的分界面才能形成( )波。

地震波的传播和识别地震波是地震引起的震动波动,传播速度快且会受地质构造、介质性质等多种因素的影响,因此在地震预警和灾害应对等领域具有重要意义。

本文将从地震波的传播规律和识别方法两个方面入手,深入探讨其相关知识点。

一、地震波的传播规律1. 传播速度地震波在不同的介质中传播速度不同,其中纵波速度较快,横波速度较慢。

以地壳为例,地震纵波速度约为5-8千米/秒,横波速度约为3-5千米/秒。

而在水中,纵波速度为1.5千米/秒,横波速度为0.7千米/秒。

2. 传播路径地震波在传播过程中会发生折射、反射等现象,最终形成一个复杂的传播路径。

其中,地震波在由一种介质进入另一种介质时会发生折射,而在介质之间交界处的反射会导致波前的重新分布。

3. 传播形态地震波包括纵波、横波和面波等多种形态。

其中,纵波沿传播方向产生压缩和膨胀,而横波则垂直于传播方向振动。

面波则是在介质表面产生滚动和摇摆的波动。

二、地震波的识别方法1. 地震波形判读通过测量地震波形信息,可以判断地震的震级、震源、震源深度、地质构造等相关信息。

其中,地震波形可分为P波、S波和面波三种形态,通过波形的振幅、周期等特征值进行分析判断。

2. 反演处理反演处理是利用地震波的物理特性反推地下介质参数的一种方法。

通过测量地震波在不同介质中传输的速度、振幅等参数,可以推测地下结构的层次、密度、速度等信息。

3. 数值模拟数值模拟是通过计算机等工具对地震波进行模拟和分析,得出地震波在地下介质中传播的路径、速度和振幅等参数。

这种方法可以使地震学家加深对地震波传播规律的认识,并辅助实际应用中的地震预测和灾害处理等工作。

三、结语总之,对地震波的传播规律和识别方法的了解对于地震灾害的预测和避免具有重要意义。

我们可以采用多种方法进行研究和实践,以提高地震波的识别和预测精度,从而更好地应对地震灾害。

地震波速度资料的解释论文提要地震波速度是地震勘探中最重要的一个参数,是地震波运动学特征之一。

在资料处理和解释过程中,速度资料均十分重要。

例如在计算动校正时需要叠加速度,绘制构造图进行时深转换时需要平均速度。

近年来,速度资料在地震解释中应用得越来越广泛,概括起来有以下几方面:(1)进行时深转换、绘制深度剖面和构造图。

(2)根据速度资料识别波的性质,如多次波、绕射波和声波等。

(3)利用速度资料制作合成地震记录和理论地震模型,对地震记录作模拟解释。

(4)利用速度纵横向变化规律,研究地层沉积特征和相态展布。

(5)利用层速度资料,预测岩性分布和砂泥岩横向变化。

(6)利用速度资料计算反射系数图板,进行烃类检测,判别含气亮点。

(7)利用合成声波测井,进行砂体横向追踪和对比。

(8)利用速度资料预测地层异常压力。

由此可见,提取和分析速度资料是地震地质解释的一项重要的工作,熟悉各种有关的速度概念、速度资料的求取方法和影响速度的各种地质因素对于应用速度资料解决地质问题是很重要的。

正文一、理论研究和实际资料证实,地震波在岩层中的传播速度与岩层的性质、岩石的成分、密度、埋藏深度、地质时代、孔隙度、流体性质等因素有关,下面分别分析各种因素对速度的影响。

(一)影响速度的一般因素1.岩性由于各种岩石类型的成分不同,其传播地震波的速度是不同的(图5—1);有时即使是同一种岩石类型,由于结构不同其波速也在一定围变化。

地震波传播速度主要取决于构成这些岩石矿物的弹性性质,一般来说,火成岩孔隙很少或没有孔隙,地震波速度比变质岩和沉积岩的都高,且变化围小;变质岩的波速变化围较大,沉积岩波速最低,变化围大,这主要与沉积岩成分和结构复杂,受孔隙度和流体性质的影响较大有关。

表(5—1)是几种类型岩石与介质的波传播速度和波阻抗资料。

2.密度通过大量岩石样品物性研究和数据分析整理,发现地震波速度与岩石体积密度之间(图5—1(a)、(b)),存在着一种令人满意的近似关系。