第6章地震波的速度要点

- 格式:ppt

- 大小:1.16 MB

- 文档页数:64

地震波速度资料的解释论文提要地震波速度是地震勘探中最重要的一个参数,是地震波运动学特征之一。

在资料处理和解释过程中,速度资料均十分重要。

例如在计算动校正时需要叠加速度,绘制构造图进行时深转换时需要平均速度。

近年来,速度资料在地震解释中应用得越来越广泛,概括起来有以下几方面:(1)进行时深转换、绘制深度剖面和构造图。

(2)根据速度资料识别波的性质,如多次波、绕射波和声波等。

(3)利用速度资料制作合成地震记录和理论地震模型,对地震记录作模拟解释。

(4)利用速度纵横向变化规律,研究地层沉积特征和相态展布。

(5)利用层速度资料,预测岩性分布和砂泥岩横向变化。

(6)利用速度资料计算反射系数图板,进行烃类检测,判别含气亮点。

(7)利用合成声波测井,进行砂体横向追踪和对比。

(8)利用速度资料预测地层异常压力。

由此可见,提取和分析速度资料是地震地质解释的一项重要的工作,熟悉各种有关的速度概念、速度资料的求取方法和影响速度的各种地质因素对于应用速度资料解决地质问题是很重要的。

正文一、理论研究和实际资料证实,地震波在岩层中的传播速度与岩层的性质、岩石的成分、密度、埋藏深度、地质时代、孔隙度、流体性质等因素有关,下面分别分析各种因素对速度的影响。

(一)影响速度的一般因素1.岩性由于各种岩石类型的成分不同,其传播地震波的速度是不同的(图5—1);有时即使是同一种岩石类型,由于结构不同其波速也在一定围变化。

地震波传播速度主要取决于构成这些岩石矿物的弹性性质,一般来说,火成岩孔隙很少或没有孔隙,地震波速度比变质岩和沉积岩的都高,且变化围小;变质岩的波速变化围较大,沉积岩波速最低,变化围大,这主要与沉积岩成分和结构复杂,受孔隙度和流体性质的影响较大有关。

表(5—1)是几种类型岩石与介质的波传播速度和波阻抗资料。

2.密度通过大量岩石样品物性研究和数据分析整理,发现地震波速度与岩石体积密度之间(图5—1(a)、(b)),存在着一种令人满意的近似关系。

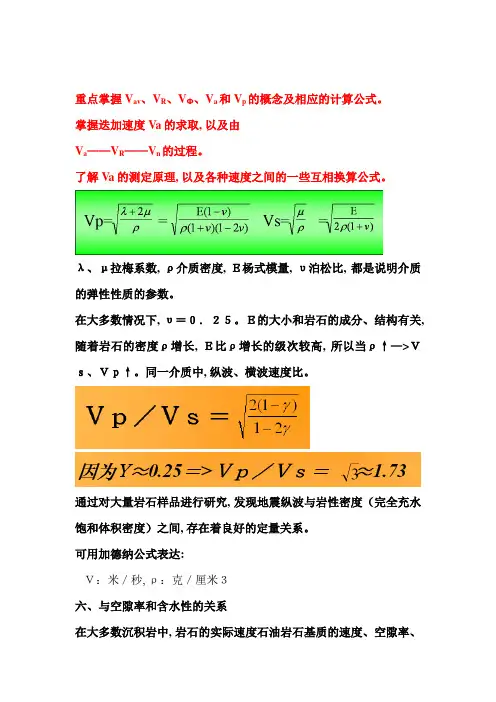

重点掌握V av、V R、VФ、V a和V p的概念及相应的计算公式。

掌握迭加速度Va的求取, 以及由V a——V R——V n的过程。

了解Va的测定原理, 以及各种速度之间的一些互相换算公式。

λ、μ拉梅系数, ρ介质密度, E杨式模量, υ泊松比, 都是说明介质的弹性性质的参数。

在大多数情况下, υ=0.25。

E的大小和岩石的成分、结构有关, 随着岩石的密度ρ增长, E比ρ增长的级次较高, 所以当ρ↑—>Vs、Vp↑。

同一介质中, 纵波、横波速度比。

通过对大量岩石样品进行研究, 发现地震纵波与岩性密度(完全充水饱和体积密度)之间, 存在着良好的定量关系。

可用加德纳公式表达:V:米/秒, ρ:克/厘米3六、与空隙率和含水性的关系在大多数沉积岩中, 岩石的实际速度石油岩石基质的速度、空隙率、充满空隙的流体速度等因素来决定。

可用一个简朴的关系式来表达:时间平均方程V: 岩层的实际速度Vf: 波在空隙流体中的速度Vr: 岩石基质的速度Ф: 岩石的空隙率合用条件:岩石空隙中只有油、气或水一种流体, 并且流体压力与岩石压力相等。

在实际条件下, 时间平均方程必须用一个压差调节系数C加以修正。

第二节几种速度概念一、平均速度一组水平层状介质中, 某一界面以上介质的平均速度是地震波垂直入射到该界面所走的总路程与总时间之比。

地震波传播遵循是“沿最小时间路程传播”。

在层状介质中, 最小时间路程是折线而不是直线。

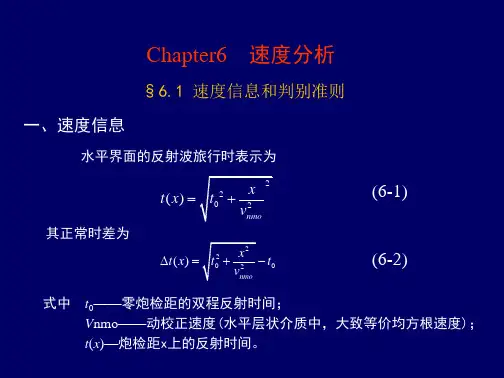

二、均方根速度VR地震波传播遵循“费马原理”, 沿最小时间路程传播。

在均匀介质中最小时间路程是直线。

水平介面:均匀介质反射波时距曲线是一条双曲线, 方程把水平层状介质情况下的反射波时距曲线近似当作双曲线求出的波速, 就是这一水平层状介质的均方根速度。

假如一条时距曲线的方程可以写成这样的形式, 表达波以常速传播, 波速等于式中X2项的分母的平方根。

对于覆盖层为连续介质, 只给出相应的基本公式。

在一定假设前提下, 方程可写成三、等效速度倾斜界面, 共中心点时距曲线方程为:与均匀介质、水平界面情况同样。

地震波速度公式(一)地震波速度公式1. 引言地震波速度是地震学中的重要概念,用于描述地震波在地球内部传播的速度。

本文将介绍地震波速度的相关公式,并通过示例解释其含义。

2. P波速度公式P波(纵波)是地震波中传播速度最快的一种波,其速度由下述公式给出:Vp = k1 * √(λ + 2μ)其中,Vp表示P波速度,k1为比例系数,λ为纵波速度模量,μ为剪切波速度模量。

示例:假设某地的纵波速度模量λ为 km/s,剪切波速度模量μ为 km/s,计算该地的P波速度。

解:根据 P波速度公式可知:Vp = k1 * √( + 2*)假设比例系数k1为,则有:Vp = * √( + 2*) = * √() ≈ km/s因此,该地的P波速度约为 km/s。

3. S波速度公式S波(横波)是地震波中传播速度次快的一种波,其速度由下述公式给出:Vs = k2 * √μ其中,Vs表示S波速度,k2为比例系数,μ为剪切波速度模量。

示例:假设某地的剪切波速度模量μ为 km/s,计算该地的S波速度。

解:根据 S波速度公式可知:Vs = k2 * √()假设比例系数k2为,则有:Vs = * √() ≈ km/s因此,该地的S波速度约为 km/s。

4. 层析成像法速度公式层析成像法是一种地震波速度成像的方法,常用于地下构造探测。

其速度计算公式如下:V = 2π/λ其中,V表示地震波速度,λ为波长。

示例:假设地震波波长λ为10 m,计算对应的地震波速度。

解:根据层析成像法速度公式可知:V = 2π/10 ≈ m/s因此,该地震波的速度约为 m/s。

5. 总结本文介绍了地震波速度的三种公式,分别是P波速度公式、S波速度公式和层析成像法速度公式。

通过示例计算,解释了各个公式的含义和应用。

地震波速度的研究对于地震学和地质学领域的研究至关重要,有助于了解地球内部的结构以及预测地震活动的发生。

第四章地震波的速度

第1节地震波在岩层中的速度及与各种因素的关系

第2节几种速度的概念

第3节各种速度之间的关系

第4节平均速度的测定

第5节叠加速度谱的制作与解释

主讲教师:刘洋

第1节地震波在岩层中的速度及与

各种因素的关系

)速度比值(或泊松比)

112111212222−−=−⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛−⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛r r V V V V S P S P

对数-对数坐标0.25

0.31V ρ=)

、温度、压力

)随着温度的升高,速度降低

)随着压力的升高,速度增加

第2节几种速度的概念。

需总时间之比是平均速度。

第3节各种速度之间的关系

第4节平均速度的测定

第5节叠加速度谱的制作与解释

道集动校正速度:

3500m/s 动校正速度:

4400m/s 动校正速度:4150m/s

CMP。

地震如何利用地震波群速度震源深度地震是一种自然灾害,常常给人们的生命和财产安全造成重大威胁。

因此,地震研究一直是科学家们关注的焦点。

在地震学中,地震波群速度是一项重要的参数,可用于确定地震的震源深度。

本文将详细介绍地震波群速度以及如何利用它来推算震源的深度。

一、地震波群速度地震波是在地震发生时产生的一种能量传播形式。

它根据传播介质的不同,可以分为P波、S波和表面波。

地震波群速度指的是地震波在地壳中传播的速度。

地震波群速度与地震波通过的岩石或土壤的物理性质有关。

对于同一种岩石或土壤类型,其地震波群速度是固定的。

因此,研究者通过测量地震波传播的速度,可以了解到地下介质的性质。

二、地震波群速度与震源深度的关系地震波群速度能够帮助科学家们确定地震的震源深度。

一般来说,地震波群速度与震源深度呈反比关系。

当地震波沿着地壳传播时,由于介质的变化,地震波的速度也会发生变化。

根据地震波传播过程中速度与深度的关系,我们可以反推震源的深度。

具体来说,当地震波从低速介质传播到高速介质时,波前就会发生弯曲。

而当地震波从高速介质传播到低速介质时,波前则会发生向外扩散的现象。

通过地震波群速度的测量,我们可以获得波前变形的信息,从而推测出震源的深度。

三、利用地震波群速度推算震源深度的方法根据地震波群速度推算震源深度的方法主要有两种:一种是利用P波和S波到时差法,另一种是利用地震波传播路径法。

1. 利用P波和S波到时差法P波和S波是地震波中传播速度最快的两种波动。

它们到达地震台站的时间差可以提供有关震源深度的信息。

根据P波和S波的到时差以及地震波在岩石中的传播速度,可以计算出震源与台站之间的距离,并进一步推算出震源的深度。

此方法的原理是:由于P波和S波的传播速度差异,当地震波源深度较浅时,到达台站的P波和S波之间的时间差较短;而当地震波源深度较深时,到达台站的P波和S波之间的时间差较大。

通过测量到时差,结合地震速度模型,可以计算出震源的深度。

地震波传播路径与速度分析地震是地球上最常见的自然灾害之一,它的发生往往给人们的生命和财产带来极大的损失。

地震波是地震能量在地球内部传播过程中的结果,了解地震波的传播路径与速度对于地震研究和防灾减灾工作至关重要。

地震波的传播路径通常可以分为P波、S波和表面波三种类型。

P波是最快到达的波动,也是影响地震带来的第一种波动。

P波是一种纵波,它的传播速度相对较快,可以在固体、液体和气体介质中传播。

在地震发生时,当P波到达地表时,人们感受到的是一种像是快速到来的冲击。

S波是次于P波到达的波动,它是一种横波,只能在固体介质中传播,传播速度比P波稍慢。

S波的传播路径沿着地球内部的垂直方向传播,给地表带来的影响相对较小,但仍然会引起明显的振动。

S波振动的方向与地震波传播路径的垂直方向相同,使得人们在地震发生时会感到一种从上下来回晃动的感觉。

表面波是沿着地表传播的波动,它的传播路径相对较长,速度较慢。

表面波包括Rayleigh波和Love波两种类型。

Rayleigh波主要是由地球表面摩擦引起的,它的振动方式呈现出类似水波的滚滚效应。

Love波则是通过地球表面的剪切力传播,它的振动方式呈现出沿水平方向振动的特点。

地震波的传播速度与地球内部的密度、硬度有着密切的关系。

在地球内部,介质的密度和硬度随着深度的增加而逐渐增大,因此地震波的传播速度也会随之增加。

此外,不同类型的地震波在不同的介质中传播速度也会有所不同。

由于地震波传播速度的差异,地震台网可以通过监测到的到时差来确定地震的震源位置和震级大小。

地震波的传播路径与速度分析在地震研究和防灾减灾工作中具有重要意义。

通过分析地震波的传播路径,可以了解地壳和地幔的物理特性,深入研究地球内部的结构和变化。

通过对地震波速度的测量,可以了解地下介质的性质,为地质勘探和矿产资源的开发提供重要参考。

此外,地震波传播路径与速度的分析还可以为地震灾害的预测和防范提供帮助。

通过对地震波的传播路径进行模拟和预测,可以预测地震的传播范围和强度,为地震预警系统的建立和地震风险评估提供科学依据。

地震波速度资料的解释论文提要地震波速度是地震勘探中最重要的一个参数,是地震波运动学特征之一。

在资料处理和解释过程中,速度资料均十分重要。

例如在计算动校正时需要叠加速度,绘制构造图进行时深转换时需要平均速度。

近年来,速度资料在地震解释中应用得越来越广泛,概括起来有以下几方面:(1)进行时深转换、绘制深度剖面和构造图。

(2)根据速度资料识别波的性质,如多次波、绕射波和声波等。

(3)利用速度资料制作合成地震记录和理论地震模型,对地震记录作模拟解释。

(4)利用速度纵横向变化规律,研究地层沉积特征和相态展布。

(5)利用层速度资料,预测岩性分布和砂泥岩横向变化。

(6)利用速度资料计算反射系数图板,进行烃类检测,判别含气亮点。

(7)利用合成声波测井,进行砂体横向追踪和对比。

(8)利用速度资料预测地层异常压力。

由此可见,提取和分析速度资料是地震地质解释的一项重要的工作,熟悉各种有关的速度概念、速度资料的求取方法和影响速度的各种地质因素对于应用速度资料解决地质问题是很重要的。

正文一、理论研究和实际资料证实,地震波在岩层中的传播速度与岩层的性质、岩石的成分、密度、埋藏深度、地质时代、孔隙度、流体性质等因素有关,下面分别分析各种因素对速度的影响。

(一)影响速度的一般因素1.岩性由于各种岩石类型的成分不同,其传播地震波的速度是不同的(图5—1);有时即使是同一种岩石类型,由于结构不同其波速也在一定围变化。

地震波传播速度主要取决于构成这些岩石矿物的弹性性质,一般来说,火成岩孔隙很少或没有孔隙,地震波速度比变质岩和沉积岩的都高,且变化围小;变质岩的波速变化围较大,沉积岩波速最低,变化围大,这主要与沉积岩成分和结构复杂,受孔隙度和流体性质的影响较大有关。

表(5—1)是几种类型岩石与介质的波传播速度和波阻抗资料。

2.密度通过大量岩石样品物性研究和数据分析整理,发现地震波速度与岩石体积密度之间(图5—1(a)、(b)),存在着一种令人满意的近似关系。

地震波在地球内部传播速度的特点

1、纵波是推进波,地壳中传播速度为5.5~7千米/秒,最先到达震中,又称P波,它使地面发生上下振动,破坏性较弱。

2、横波是剪切波:在地壳中的传播速度为3.2~4.0千米/秒,第二个到达震中,又称S波,它使地面发生前后、左右抖动,破坏性较强。

面波又称L波,是由纵波与横波在地表相遇后激发产生的混合波。

其波长大、振幅强,只能沿地表面传播,是造成建筑物强烈破坏的主要因素。

地震所造成的直接灾害有:

1、建筑物与构筑物的破坏,如房屋倒塌、桥梁断落、水坝开裂、铁轨变形等等。

2、地面破坏,如地面裂缝、塌陷,喷水冒砂等。

3、山体等自然物的破坏,如山崩、滑坡等。

4、海啸、海底地震引起的巨大海浪冲上海岸,造成沿海地区的破坏。

5、此外,在有些大地震中,还有地光烧伤人畜的现象。