中国脑血管病防治指南2018

- 格式:pptx

- 大小:255.44 KB

- 文档页数:64

阿司匹林 + 氯吡格雷联合抗血小板聚集阿司匹林肠溶片:相对普通片吸收延迟3-6h ,因此需快速达到抗板作用时可考虑嚼服。

综述:多项大型研究结果显示,双抗并不能使患者获益FASTER:研究探讨了阿司匹林联合氯吡格雷对发病24 小时内小卒中或TIA 患者的疗效,结果显示,相对于阿司匹林单药治疗,双抗,不能降低卒中复发和主要脑血管事件的发生。

MATCH :比较阿司匹林联合氯吡格雷双抗与氯吡格雷单抗的疗效,结果显示,双抗无显著优势,可使主要终点时间绝对值下降1% ,而同时严重出血绝对风险增加 1.3% 。

SPS3:双抗不能降低缺血性卒中复发的风险,但严重出血风险较阿司匹林单抗组增加近 2 倍。

COMPRESS :结果表明,阿司匹林和氯吡格雷双抗不能减少发病后30d 内的卒中复发风险,反而有增加出血风险的趋势,但差异无统计学意义。

CHANCE :评价阿司匹林和氯吡格雷双抗对高危轻型卒中和TIA 患者的疗效。

阳性结果入选条件:40 岁及以上非心源性高危TIA 或小卒中患者发病 24h 内方案:①阿司匹林75mg/d×90d②阿司匹林75mg/d×21d+氯吡格雷首剂300mg,随后75mg/d×90d结果:双抗治疗组90d 的卒中复发相对风险降低32% 。

两组患者的中重度出血和颅内出血风险差异均无统计学意义。

为什么成功了:关键在于筛选出了卒中复发风险高而出血风险低的患者。

《 2014 年短暂性脑缺血发作与轻型卒中抗血小板治疗中国专家共识》具有高卒中复发风险( ABCD2 ≥4 分)的急性非心源性TIA (根据 24h时间定义)或轻型卒中(NIHSS 评分≤3 分)急性期患者(起病24h 内),应尽早给予氯吡格雷联合阿司匹林治疗21d (氯吡格雷首日负荷量300mg ),随后氯吡格雷单药治疗(75mg/d),总疗程为90d 。

此后,氯吡格雷、阿司匹林均可作为长期二级预防一线用药(Ⅰ, A )。

中国高血压防治指南(2018年修订版)中国高血压防治指南(2018年修订版)引言:高血压是一种常见的心血管疾病,严重影响人们的身体健康。

根据世界卫生组织的数据,全球有超过10亿人患有高血压,其中中国的高血压患病率居高不下。

为了制定更加有效的防治高血压的措施,中国心血管病学会于2018年对高血压防治指南进行了修订,本文将对修订版指南的重要内容进行介绍,以期提高高血压的防治水平,保障人民群众的身体健康。

一、诊断标准的修订根据最新的研究成果,修订版指南对高血压的诊断标准进行了一系列修改。

与之前的标准相比,修订版在血压水平、测量方法、诊断时间等方面做出了调整。

血压水平上,修订版将正常血压的上限由之前的≤120/80mmHg修改为≤130/80mmHg,进一步降低了高血压的阈值,以更早地发现和干预高血压患者。

测量方法上,修订版强调使用标准化的血压计进行测量,并规定血压测量应在静息状态下进行,以提高测量的准确性。

诊断时间上,修订版强调确认高血压的诊断需要在至少2次不同时间点进行,以避免偶然性的血压偏高对诊断结果的影响。

二、高血压的分级与危险分层修订版指南将高血压分为3个级别:I级高血压(130-139/80-89mmHg)、II级高血压(140-159/90-99mmHg)和III 级高血压(≥160/≥100mmHg)。

在危险分层上,指南根据降低心血管病风险的重要因素,将高血压患者分为无危险因素、低危、中危和高危四个等级。

通过准确的分级与危险分层,可以更好地评估患者的疾病严重程度和危险程度,进行针对性的治疗和管理。

三、高血压的非药物治疗修订版指南强调,非药物治疗是高血压防治的首选方法。

具体措施包括:1.饮食调整:推荐低盐饮食,减少高盐食物的摄入量,同时增加蔬菜水果的摄入。

2.减轻体重:适度减轻体重有助于降低血压水平,减少心脑血管病风险。

3.适量运动:有氧运动如快步走、游泳等有助于降低血压,提高心血管功能。

中国高血压防治指南(2018年修订版)1我国人群高血压流行情况要点1我国人群高血压流行情况我国人群高血压的患病率仍呈升高趋势。

我国人群高血压流行有两个比较显著的特点:从南方到北方,高血压患病率递增;不同民族之间高血压患病率存在差异。

我国高血压患者的知晓率、治疗率和控制率(粗率)近年来有明显提高,但总体仍处于较低的水平,分别达51.6%、45.8%和16.8%。

高钠、低钾膳食,超重和肥胖是我国人群重要的高血压危险因素。

1.1我国人群高血压患病率、发病率及其流行趋势中国高血压调查最新数据显示[1],2012—2015年我国18岁及以上居民高血压患病粗率为27.9%(标化率23.2%),与1958—1959年、1979—1980年、1991年、2002年和2012年进行过的5次全国范围内的高血压抽样调查[2]相比,虽然各次调查总人数、年龄和诊断标准不完全一致,但患病率总体呈增高的趋势,详见表1。

表1 我国六次高血压患病率调查结果人群高血压患病率随年龄增加而显著增高,但青年高血压亦值得注意,据2012—2015年全国调查,18~24岁、25~34岁、35~44岁的青年高血压患病率分别为4.0%、6.1%、15.0%[1]。

男性高于女性,北方高南方低的现象仍存在,但目前差异正在转变,呈现出大中型城市高血压患病率较高的特点,如北京、天津和上海居民的高血压患病率分别为35.9%、34.5%和29.1%[1]。

农村地区居民的高血压患病率增长速度较城市快,2012—2015年全国调查[1]结果显示农村地区的患病率(粗率28.8%,标化率23.4%)首次超越了城市地区(粗率26.9%,标化率23.1%)。

不同民族间比较,藏族、满族和蒙古族高血压的患病率较汉族人群高,而回、苗、壮、布依族高血压的患病率均低于汉族人群[3]。

高血压发病率的研究相对较少,一项研究对我国10 525名40岁以上的非高血压患者于1991—2000年进行了平均8.2年的随访[4],研究结果如图1所示,男性和女性的累计高血压发病率分别为28.9%和26.9%,发病率随着年龄的增长而增加。

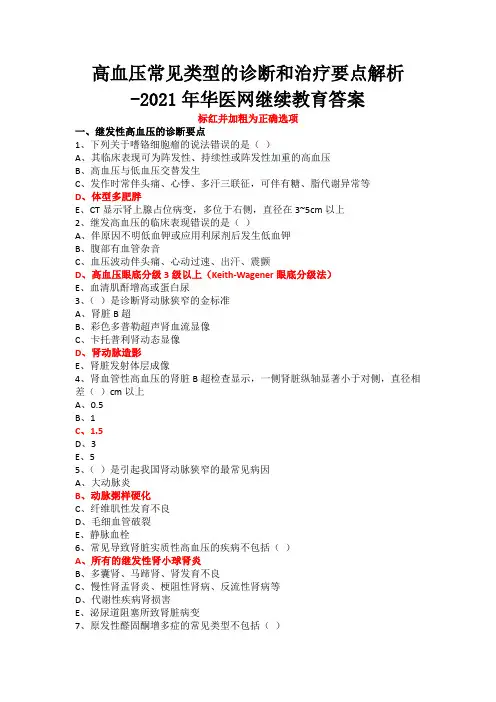

高血压常见类型的诊断和治疗要点解析-2021年华医网继续教育答案标红并加粗为正确选项一、继发性高血压的诊断要点1、下列关于嗜铬细胞瘤的说法错误的是()A、其临床表现可为阵发性、持续性或阵发性加重的高血压B、高血压与低血压交替发生C、发作时常伴头痛、心悸、多汗三联征,可伴有糖、脂代谢异常等D、体型多肥胖E、CT显示肾上腺占位病变,多位于右侧,直径在3~5cm以上2、继发高血压的临床表现错误的是()A、伴原因不明低血钾或应用利尿剂后发生低血钾B、腹部有血管杂音C、血压波动伴头痛、心动过速、出汗、震颤D、高血压眼底分级3级以上(Keith-Wagener眼底分级法)E、血清肌酐增高或蛋白尿3、()是诊断肾动脉狭窄的金标准A、肾脏B超B、彩色多普勒超声肾血流显像C、卡托普利肾动态显像D、肾动脉造影E、肾脏发射体层成像4、肾血管性高血压的肾脏B超检查显示,一侧肾脏纵轴显著小于对侧,直径相差()cm以上A、0.5B、1C、1.5D、3E、55、()是引起我国肾动脉狭窄的最常见病因A、大动脉炎B、动脉粥样硬化C、纤维肌性发育不良D、毛细血管破裂E、静脉血栓6、常见导致肾脏实质性高血压的疾病不包括()A、所有的继发性肾小球肾炎B、多囊肾、马蹄肾、肾发育不良C、慢性肾盂肾炎、梗阻性肾病、反流性肾病等D、代谢性疾病肾损害E、泌尿道阻塞所致肾脏病变7、原发性醛固酮增多症的常见类型不包括()A、醛固酮瘤B、特发性醛固酮增多症C、库欣综合征D、肾上腺皮质癌E、家族性醛固酮增多症二、继发性高血压的治疗要点1、原发性醛固酮增多症首选药物是()A、螺内酯B、依普利酮C、坎利酸钾D、氨苯喋啶E、糖皮质激素2、()是治疗肾血管性高血压首选的方法A、一般治疗B、药物治疗C、介入治疗D、外科手术E、放疗3、睡眠呼吸暂停综合征首选()降压药A、ACEI类B、β受体阻滞剂C、袢利尿剂D、钙通道阻滞药E、肾素抑制剂4、肾性高血压的首选降压药物是()A、ACEI类B、ARB类C、利尿剂D、钙通道阻滞药E、肾素抑制剂5、CKD4~5患者的降压药首选()A、ACEI类B、ARB类C、袢利尿剂D、钙通道阻滞药E、肾素抑制剂6、()是治疗伴蛋白尿的CKD患者的一线用药A、ACEI类B、ARB类C、利尿剂D、钙通道阻滞药E、肾素抑制剂三、难治性高血压的诊断要点1、测量血压应使用大小合适至少包裹()上臂的气囊袖带A、20%B、40%C、60%D、80%E、无要求2、测量血压前受试者至少静坐休息()分钟,且30分钟内禁止吸烟、饮咖啡和排空膀胱A、1B、2C、3D、5E、103、研究发现非甾体类抗炎药可增加动脉压()mmHgA、2B、3C、5D、10E、124、正确的血压测量方法是()A、坐位,最好做靠背椅,裸露上臂且与心脏同一水平B、袖带置于有弹性阻力的衣服(如毛衣)外面C、放气速度过快D、测量血压前未静坐E、袖带大小不合适5、难治性高血压的原因不包括()A、内皮功能障碍和基因突变B、高龄、女性、非裔美国人C、儿童、青少年D、糖尿病、肥胖、持续精神紧张E、高盐摄入6、在改善生活方式基础上,应用了可耐受的足够剂量且合理的3 种降压药物(包括一种噻嗪类利尿剂)至少治疗()周后,诊室和诊室外(包括家庭血压或动态血压监测)血压值仍在目标水平之上;或至少需要 4 种药物才能使血压达标时,称为难治性高血压A、1B、2C、3D、4E、8四、难治性高血压的治疗要点1、据报道,限盐到尿钠排泄低于()mmol/L,血压可下降2~8mmHgA、500B、300C、200D、100E、102、难治性高血压治疗要纠正不良的生活方式,每日食盐量<()gA、2B、6C、12D、15E、203、()是人体最重要的盐皮质激素,同时还促进炎症和氧化应激的发生A、皮质醇B、类固醇C、醛固酮D、肾上腺素E、去甲肾上腺素4、高盐饮食、老年、循环RAAS低下的患者降压应以钙拮抗剂和()为主A、利尿剂B、β受体阻滞剂C、ACEI类D、ARB类E、肾素抑制剂5、戒酒患者24小时动态血压监测发现收缩压可降低()mmHgA、2.2B、3.2C、7.2D、5E、126、难治性高血压治疗方案应以()的三联治疗方案为主A、RASI联合钙拮抗剂和利尿剂B、RASI联合α阻滞剂和利尿剂C、β受体阻滞剂联合钙拮抗剂和利尿剂D、β受体阻滞剂联合α阻滞剂和利尿剂E、RASI联合钙拮抗剂和肾素抑制剂五、临界高血压的诊断要点1、2003年美国JNC7首次提出了“高血压前期”这一新定义,指未使用降压药物,两次或两次以上不同时间测得的收缩压为()和(或)舒张压为()mmHg 定义为“高血压前期”A、110~129;80~89B、120~139;80~89C、130~149;80~89D、120~139;90~99E、130~149;90~992、高血压早期的血管损害主要表现为()A、小动脉顺应性下降B、大动脉硬化C、血管重构D、毛细血管破裂E、静脉栓塞3、我国高血压指南明确指出,IMT ≥()mm或出现动脉粥样斑块是靶器官损害的表现A、0.2B、0.3C、0.5D、0.9E、0.74、()是引起严重心脑血管病最主要的危险因素A、高血压B、关节炎C、贫血D、眩晕E、DIC5、与正常血压人群相比,高血压前期人群的心脏变化是()A、左心室壁增厚B、右心室体积增加C、右心室壁增厚D、肺动脉回流E、射血分数升高6、()是反应大动脉顺应性的重要指标A、射血分数B、心率C、脉搏波速度D、血压E、血流速度六、临界高血压的治疗要点1、高血压前期患者进行穴位按摩的取穴不包括()A、合谷B、曲池C、人中D、足三里E、涌泉2、下列哪项不是《中国脑血管病一级预防指南2018 》对高血压前期的推荐()A、应积极建立健康的生活方式B、每年规律检测血压C、治疗更宜个体化D、伴有充血性心力衰竭、心肌梗死者应给予降压药物治疗E、伴有糖尿病或慢性肾病者应给予降压药物治疗3、高血压前期患者可将王不留行子用胶布固定于耳穴,每日按压3次,每次()分钟A、1-2B、3-5C、5-8D、8-10E、15-204、下列说法错误的是()A、高血压前期患者存在多重心血管疾病危险因子聚集现象,预示心血管风险,存在早期心、脑、肾等靶器官功能和结构损害B、心血管疾病的防线应从预防发病前移到预防危险因素,进一步进行危险因素早期阶段的干预C、对无合并症的大多数高血压前期患者,最基础的干预方式是早期药物治疗D、高血压前期患者存在合并症,需药物治疗E、高血压前期患者可改变生活方式,包括体重控制、DASH 饮食、降低钠摄入、体育运动、适度饮酒5、盐摄入减少量和血压降低程度存在剂量相关性,盐摄入量减少6g,血压正常者的收缩压下降()mmHgA、1B、2C、3D、4E、66、限制饮酒,每天酒精摄入量低于()g,可降低收缩压A、25B、30C、35D、40E、50。

2019版中国脑血管病一级预防指南脑血管病对国民的健康和生命造成严重危害,目前脑卒中在我国的流行状况仍处于高峰期,并导致巨大的疾病负担。

基于《中国脑血管病一级预防指南2015》,中华医学会神经病学分会联合中华医学会神经病学分会脑血管病学组于2018年下半年启动修订工作,形成《中国脑血管病一级预防指南2019》。

针对高血压、糖尿病以及血脂异常等可干预的危险因素,指南主要提出以下推荐意见。

摘自:中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国脑血管病一级预防指南2019[J].中华神经科杂志,2019,52(9):684-709. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1006-7876.2019.09.0021、高血压推荐意见:(1)建议各级医院建立成年人首诊测量血压制度;30岁以上者每年应至少测量血压1次;积极推荐家庭自测血压或24h动态血压监测,有助于识别白大衣高血压或隐性高血压(Ⅰ级推荐,A级证据)。(2)推荐进行心脑血管事件发病风险评估,有助于选择启动药物治疗高血压的时机(Ⅰ级推荐,A级证据)。(3)正常血压高值者(收缩压120~139mmHg或舒张压80~89mmHg)应促进健康生活方式并每年筛查高血压(Ⅰ级推荐,A级证据);如伴有充血性心力衰竭、心肌梗死、糖尿病或慢性肾病者,应给予抗高血压药物治疗(Ⅰ级推荐,A级证据)。(4)早期或轻度高血压患者首先采用改变生活方式治疗,3个月效果仍不佳者,应加用抗高血压药物治疗。中度以上高血压患者除应改进饮食习惯和不良生活方式外,应进行持续、合理的药物治疗(Ⅰ级推荐,A级证据)。(5)降压目标:普通高血压患者应将血压降至<140/90mmHg (Ⅰ级推荐,A级证据);伴糖尿病或蛋白尿肾病的高血压患者应进一步降低至130/80 mmHg(Ⅱ级推荐,B级证据)。65~79岁老年人可根据具体情况降至<150/90 mmHg,如能耐受,还应进一步降低至<140/90mmHg(Ⅱ级推荐,B级证据),≥80岁的老人血压一般降至<150/90mmHg(Ⅱ级推荐,B级证据)。(6)若能有效降压,各类抗高血压药物均可使用,以降低脑卒中风险。具体药物选择应基于患者特点和药物耐受性进行个体化治疗(Ⅰ级推荐,A级证据)。2、吸烟推荐意见:(1)吸烟增加脑卒中发病风险是明确的。应动员全社会参与,在社区人群中采用综合性控烟措施对吸烟者进行干预,包括:心理辅导、尼古丁替代疗法、口服戒烟药物等(Ⅰ级推荐,A级证据)。(2)吸烟者应戒烟(Ⅰ级推荐,A级证据);不吸烟者也应避免被动吸烟(Ⅰ级推荐,B级证据)。(3)继续加强宣传教育,提高公众对主动与被动吸烟危害的认识。促进各地政府部门尽快制定公共场所禁止吸烟法规;在办公室、会议室、飞机场、火车站等公共场所严禁吸烟,以减少吸烟对公众的危害(Ⅱ级推荐,B级证据)。3、糖尿病推荐意见:(1)脑血管病高危人群应定期检测血糖,必要时检测糖化血红蛋白或做糖耐量试验,及早识别糖尿病或糖尿病前期状态(Ⅰ级推荐,A 级证据)。(2)糖尿病患者应改进生活方式,首先控制饮食,加强身体活动,必要时口服降糖药或采用胰岛素治疗。推荐一般糖尿病患者血糖控制目标值为糖化血红蛋白<7.0%(Ⅰ级推荐,A级证据)。(3)糖尿病患者的血压≥140/90mmHg时应开始使用药物降压治疗(Ⅰ级推荐,A级证据);糖尿病合并高血压患者的降压目标应低于130/80mmHg(Ⅱ级推荐,B级证据)。4、血脂异常推荐意见:(1)在早发动脉粥样硬化患者的一级亲属中(包括<20岁的儿童和青少年),进行家族性高胆固醇血症的筛查,确诊后应考虑给予他汀治疗;40岁以上男性和绝经后的女性应每年进行血脂检查;脑卒中高危人群建议定期(3~6个月)检测血脂(Ⅰ级推荐,C级证据)。(2)推荐他汀类药物作为首选药物,将降低LDL-C水平作为防控ASCVD危险的首要干预靶点。根据ASCVD风险设定LDL-C目标值:极高危者LDL-C<1.8 mmol/L(70mg/dl);高危者LDL-C<2.6mmol/L(100mg/dl)(Ⅰ级推荐,B级证据)。LDL-C基线值较高不能达标者,LDL-C水平至少降低50%(Ⅱ级推荐,B级证据)。极高危患者LDL-C基线水平如果能达标,LDL-C水平仍应降低30%左右(Ⅰ级推荐,A级证据)。(3)可考虑烟酸用于HDL-C降低或脂蛋白(a)升高的患者,然而其对预防缺血性卒中的作用尚未得到证实,同时还有增加肌病的风险,故应谨慎使用(Ⅲ级推荐,B级证据)。(4)可考虑贝特类药物用于糖尿病合并高甘油三酯血症患者,可能降低非致死性心肌梗死,但同时可能会增加血尿酸水平和痛风发病风险(Ⅲ级推荐,B级证据);但其对缺血性脑卒中预防的有效性尚未得到证实,不推荐贝特类和他汀类药物常规联合应用(B级证据)。(5)可以考虑在给予他汀类药物基础上联合使用依折麦布,用于急性冠脉综合征患者预防脑卒中;对于合并糖尿病或其他高危因素的人可能获益更多(Ⅲ级推荐,B级证据)。(6)对于不能耐受他汀治疗或他汀治疗未达标的患者,可考虑联合使用非他汀类降脂药物如纤维酸衍生物、烟酸、依折麦布或PCSK9抑制剂,但其降低脑卒中风险的作用尚未得到充分证实(Ⅲ级推荐,C 级证据)。5、心房颤动推荐意见:(1)成年人应定期体检,早期发现心房颤动。确诊为心房颤动的患者,应积极找专科医师治疗。对年龄>65岁的患者,建议在初级医疗保健机构通过脉搏评估联合常规心电图检查进行心房颤动筛查(Ⅱ级推荐,B级证据)。高危患者长时程心电监测可提高房颤检出率,但应结合经济状况考虑个体可接受的监测时长(Ⅱ级推荐,A级证据)。(2)应根据心房颤动患者绝对危险因素分层、出血风险评估、患者意愿以及当地医院是否可以进行必要的抗凝治疗监测(INR),决定进行适合的个体化抗栓治疗(Ⅰ级推荐,C级证据)。(3)瓣膜性心房颤动患者,如CHA2DS2⁃VASc评分≥2分且出血性并发症风险较低的人群,建议长期口服华法林抗凝治疗(INR目标值范围在2~3)(Ⅰ级推荐,A级证据)。

中国高血压防治指南(2018年修订版)1我国人群高血压流行情况要点1我国人群高血压流行情况我国人群高血压的患病率仍呈升高趋势。

我国人群高血压流行有两个比较显著的特点:从南方到北方,高血压患病率递增;不同民族之间高血压患病率存在差异。

我国高血压患者的知晓率、治疗率和控制率(粗率)近年来有明显提高,但总体仍处于较低的水平,分别达51.6%、45.8%和16.8%。

高钠、低钾膳食,超重和肥胖是我国人群重要的高血压危险因素。

1.1我国人群高血压患病率、发病率及其流行趋势中国高血压调查最新数据显示[1],2012—2015年我国18岁及以上居民高血压患病粗率为27.9%(标化率23.2%),与1958—1959年、1979—1980年、1991年、2002年和2012年进行过的5次全国范围内的高血压抽样调查[2]相比,虽然各次调查总人数、年龄和诊断标准不完全一致,但患病率总体呈增高的趋势,详见表1。

表1 我国六次高血压患病率调查结果人群高血压患病率随年龄增加而显著增高,但青年高血压亦值得注意,据2012—2015年全国调查,18~24岁、25~34岁、35~44岁的青年高血压患病率分别为4.0%、6.1%、15.0%[1]。

男性高于女性,北方高南方低的现象仍存在,但目前差异正在转变,呈现出大中型城市高血压患病率较高的特点,如北京、天津和上海居民的高血压患病率分别为35.9%、34.5%和29.1%[1]。

农村地区居民的高血压患病率增长速度较城市快,2012—2015年全国调查[1]结果显示农村地区的患病率(粗率28.8%,标化率23.4%)首次超越了城市地区(粗率26.9%,标化率23.1%)。

不同民族间比较,藏族、满族和蒙古族高血压的患病率较汉族人群高,而回、苗、壮、布依族高血压的患病率均低于汉族人群[3]。

高血压发病率的研究相对较少,一项研究对我国10 525名40岁以上的非高血压患者于1991—2000年进行了平均8.2年的随访[4],研究结果如图1所示,男性和女性的累计高血压发病率分别为28.9%和26.9%,发病率随着年龄的增长而增加。

2018版中国急性缺血性脑卒中诊治指南简要医脉通临床指南1周前急性缺血性脑卒中(急性脑梗死)是最常见的卒中类型,占我国脑卒中的69.6%~70.8%。

《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》是对2014版指南的更新,突出了院前处理、急诊评估与诊断流程、急性期静脉溶栓、血管内取栓、影像学评估等方面的进展。

关于急性缺血性脑卒中的前期诊断和一般管理,新版指南主要有以下推荐。

脑卒中急诊救治体系推荐意见:(1)建议卫生主管部门组建区域脑卒中分级救治系统,医疗机构具备分级开展脑卒中适宜诊治技术的能力,并逐步建立认证、考核和质量改进体系(Ⅰ级推荐,C级证据)。

(2)推荐急救转运系统与医院建立有效联系及转运机制,医院建立院内脑卒中诊治绿色通道,有条件的医院逐步建立规范的远程卒中诊治系统(Ⅰ级推荐,B级证据)。

院前处理推荐意见:对突然出现疑似脑卒中症状的患者,应进行简要评估和急救处理并尽快送往就近有条件的医院(Ⅰ级推荐,C级证据)。

卒中单元推荐意见:收治脑卒中患者的医院应尽可能建立卒中单元,所有急性缺血性脑卒中患者应尽早、尽可能收入卒中单元接受治疗(Ⅰ级推荐,A级证据)。

急诊室处理推荐意见:按诊断流程对疑似脑卒中患者进行快速诊断,尽可能在到达急诊室后60 min内完成脑CT等基本评估并开始治疗,有条件应尽量缩短进院至溶栓治疗时间(DNT)(Ⅰ级推荐,B级证据)。

急性期诊断评估急性缺血性脑卒中诊断标准:(1)急性起病;(2)局灶神经功能缺损(一侧面部或肢体无力或麻木,语言障碍等),少数为全面神经功能缺损;(3)影像学出现责任病灶或症彬体征持续24 h以上;(4)排除非血管性病因;(5)脑CT/MRI排除脑出血。

诊断流程:第一步,是否为脑卒中?排除非血管性疾病。

第二步,是否为缺血性脑卒中?进行脑CT/MRI检查排除出血性脑卒中。

第三步,卒中严重程度?采用神经功能评价量表评估神经功能缺损程度。

第四步,能否进行溶栓治疗?是否进行血管内机械取栓治疗?核对适应证和禁忌证。

中国急性缺血性脑卒中早期血管内介入诊疗指南2018完整版2015年发表于新英格兰医学杂志的5项随机对照试验,包括血管内治疗急性缺血性卒中荷兰多中心随机临床试验(MR CLEAN)、血管内机械取栓治疗急性缺血性卒中试验(SWIFT PRIME)、延长急性神经功能缺损至动脉内溶栓时间的临床试验(EXTEND-IA)、前循环近端闭塞小病灶性卒中的血管内治疗并强调最短化CT至再通时间临床试验(ESCAPE)、西班牙8h内支架取栓与内科治疗随机对照研究试验(REVASCAT),均证明对于合理筛选的大血管闭塞性卒中患者,以支架样取栓装置为主的血管内治疗可带来显著的临床获益。

在此基础上,美国心脏协会和美国卒中协会(AHA/ASA)对《2013急性缺血性卒中早期管理指南》中的血管内治疗更新了推荐意见;中华医学会神经病学分会神经血管介入协作组也于2015年发布了《中国急性缺血性脑卒中早期血管内介入诊疗指南》,对血管内治疗进行了系统规范,有力地推动了我国脑血管病治疗的发展和普及。

自指南发布以来,又有一系列新的临床研究出现,在延长治疗时间窗、丰富血管内治疗手段等方面提供了更多的循证医学证据。

基于这些研究结果,结合《急性缺血性脑卒中早期血管内介入治疗流程与规范专家共识》《急性缺血性脑卒中血管内治疗术后监护与管理中国专家共识》以及AHA/ASA《2018急性缺血性卒中早期管理指南》,中华医学会神经病学分会组织国内本领域专家,采取循证医学的方法,对2015年《中国急性缺血性脑卒中早期血管内介入诊疗指南》进行更新,旨在对缺血性脑卒中早期血管内治疗的病例选择、治疗方式、围手术期管理进行规范,为临床医生在血管内治疗急性缺血性脑卒中提供参考依据。

一、急性缺血性脑卒中早期血管内介入治疗适应证和禁忌证(一)适应证1. 年龄在18岁以上。

2. 大血管闭塞卒中患者应尽早实施血管内介入治疗。

前循环闭塞发病6h以内,推荐血管介入治疗;前循环闭塞发病在6-24h,经过严格的影像学筛选,推荐血管介入治疗;后循环大血管闭塞发病在24h以内,可行血管介入治疗。