肾脏病各病理类型特点与诊断

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:2

肾脏活检病理分型标准

肾脏活检是通过取得肾脏组织样本,经过病理学检查来诊断肾脏疾病的方法之一。

病理分型标准有多种,具体的分型方式可能根据疾病的类型而有所不同。

以下是一些常见的肾脏活检病理分型标准:

1.肾小球疾病的分型:

•IgA肾病分型:

•Lee分类法:根据肾小球病变的轻重程度和伴随的

病变,分为IgA肾病I至IV期。

•Oxford分类法:根据肾小球系膜细胞增生的程度和

系膜区电子密度,分为M1至M3三类。

•膜性肾病分型:

•骨架:根据系膜区电子密度,分为Ⅰ至Ⅳ型。

•表面:根据系膜区细胞的数量,分为Ⅰ至Ⅴ型。

•肾小球硬化症分型:

•FSGS分型:根据病变的部位和特点,分为典型型、

节段型、局灶节段型、弥漫型等。

•膜性增生性肾小球肾病:

•WHO分型:根据系膜增生的特点,分为Ⅰ至Ⅳ型。

2.肾小管间质疾病的分型:

•慢性间质性肾炎分型:

•根据病理特点和临床表现,分为慢性间质性肾炎的

原发型、继发型等。

3.免疫荧光分型:

•免疫复合物性肾病:

•根据免疫荧光显微镜下的染色情况,可以分为IgA

沉积型、IgG沉积型、IgM沉积型等。

这只是一些肾脏活检病理分型的示例,实际上,不同类型的肾脏疾病可能需要根据具体的病理特征采用不同的分类标准。

在实践中,病理学家会综合考虑肾小球、肾小管、间质和血管等各个方面的病变特点,进行全面的评估和分类。

肾脏病理学分型肾脏病理学分型是指根据肾脏组织病变的特点和临床表现将肾脏疾病分为不同类型的一种分类方法。

通过病理学分型,可以更好地了解肾脏疾病的发展过程和预后,并为临床诊断和治疗提供指导。

本文将介绍几种常见的肾脏病理学分型。

一、肾小球肾炎分型肾小球肾炎是指发生在肾小球的一组疾病,其主要特点是肾小球基底膜的炎症反应和肾小球滤过功能的损害。

根据肾小球肾炎的病理学表现和临床特点,可将其分为以下几种类型:1. 膜性肾病:以肾小球基底膜增厚和免疫复合物沉积为主要特征,常见于成年人。

2. 狼疮性肾炎:是系统性红斑狼疮的一种表现形式,可导致肾小球肾炎和肾小管间质损害。

3. IgA肾病:以IgA免疫复合物在肾小球沉积为主要特征,是成年人常见的肾小球肾炎类型。

4. 膜增生性肾炎:以肾小球内增生性病变和肾小球基底膜增厚为主要特征,多见于儿童和青少年。

5. 肾小球局灶节段性肾炎:以肾小球局灶节段性病变和免疫复合物沉积为主要特征,是一种常见的原发性肾小球肾炎。

二、肾小管间质肾炎分型肾小管间质肾炎是指发生在肾小管和间质的一组疾病,其主要特点是肾小管和间质的炎症反应和损害。

根据病变的特点和临床表现,肾小管间质肾炎可分为以下几种类型:1. 急性间质性肾炎:以急性肾小管坏死和间质炎症为主要特征,常见于感染后肾炎和药物过敏性肾炎。

2. 慢性间质性肾炎:以慢性间质炎症和肾小管萎缩为主要特征,多见于慢性肾小球肾炎和间质性肾炎。

3. 药物相关性间质性肾炎:是由于长期使用某些药物(如非甾体类抗炎药物、抗生素等)导致的间质性肾炎。

三、肾小管-间质-肾小球疾病分型肾小管-间质-肾小球疾病是指累及肾小球、肾小管和间质的一组疾病,其病理学特点和临床表现较为复杂。

根据病变的特点和临床表现,肾小管-间质-肾小球疾病可分为以下几种类型:1. 急进性肾小球肾炎:以急性肾小球肾炎和急性肾衰竭为主要特征,病情进展迅速。

2. 肾小管间质性肾炎-慢性肾小球肾炎综合征:以慢性间质性肾炎和慢性肾小球肾炎为主要特征,病情进展较缓慢。

肾穿刺病理报告解读

肾穿刺病理报告是肾脏疾病诊断的重要依据,通过病理学检查

可以了解肾脏组织的病变情况,有助于明确诊断和制定治疗方案。

一般来说,肾穿刺病理报告包括肾小球疾病、肾小管间质疾病和血

管疾病等方面的内容。

在解读肾穿刺病理报告时,需要综合考虑多

个方面的指标和病变类型。

首先,需要关注肾小球病变的类型。

肾小球病变包括肾小球肾炎、系膜增生性肾小球肾炎、膜性肾病等。

不同类型的肾小球病变

在组织学和免疫组化方面有不同的特点,需要结合临床资料进行综

合分析。

其次,肾小管间质病变也是重要的内容。

肾小管间质病变包括

间质炎症、间质纤维化等,这些病变对肾脏功能的影响很大,需要

重点关注。

此外,血管病变也需要被重视。

肾脏的血管病变包括动脉硬化、小动脉炎等,这些病变对肾脏的血液灌注和滤过功能都有影响。

在解读肾穿刺病理报告时,还需要考虑免疫组化染色的结果,

比如免疫球蛋白沉积情况、肾小球基底膜增厚情况等,这些都是诊断肾脏疾病的重要依据。

总的来说,解读肾穿刺病理报告需要结合临床资料,全面分析肾小球、肾小管间质和血管病变的情况,以便明确诊断和制定个体化的治疗方案。

希望这些信息能够帮助你更好地理解肾穿刺病理报告。

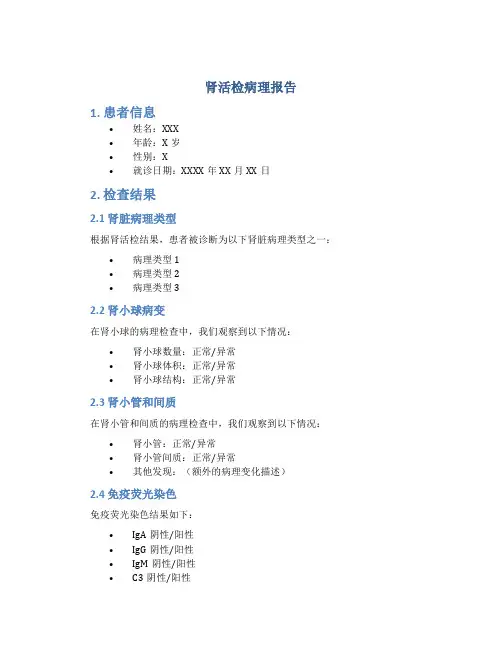

肾活检病理报告1. 患者信息•姓名:XXX•年龄:X岁•性别:X•就诊日期:XXXX年XX月XX日2. 检查结果2.1 肾脏病理类型根据肾活检结果,患者被诊断为以下肾脏病理类型之一:•病理类型1•病理类型2•病理类型32.2 肾小球病变在肾小球的病理检查中,我们观察到以下情况:•肾小球数量:正常/异常•肾小球体积:正常/异常•肾小球结构:正常/异常2.3 肾小管和间质在肾小管和间质的病理检查中,我们观察到以下情况:•肾小管:正常/异常•肾小管间质:正常/异常•其他发现:(额外的病理变化描述)2.4 免疫荧光染色免疫荧光染色结果如下:•IgA阴性/阳性•IgG阴性/阳性•IgM阴性/阳性•C3阴性/阳性•其他免疫染色结果3. 诊断和建议3.1 诊断基于以上的肾活检病理报告结果和免疫荧光染色结果,我们对患者的肾脏疾病做出如下诊断:•主要诊断:•次要诊断:3.2 相关指标分析根据患者的病理结果和临床表现,我们分析了以下指标:•肌酐:X mg/dl•血尿素氮(BUN):X mg/dl•尿蛋白定量:X mg/24h•其他相关指标3.3 治疗建议为了控制和改善患者的肾脏疾病,我们建议采取以下治疗措施:•药物治疗:根据病理诊断和具体病情,选择适当的药物进行治疗。

•饮食控制:建议患者控制蛋白摄入量、限制盐分摄入等。

•生活方式调整:提醒患者戒烟、戒酒,保持良好的作息和适度的运动。

•定期复查:建议患者定期进行相关检查,以监测疾病的进展和调整治疗方案。

4. 注意事项在治疗和康复过程中,我们需要患者及家属注意以下事项:•定期复诊:请患者按时前往医院复诊,与医生沟通病情和治疗效果。

•药物使用:请患者按医嘱正确使用药物,遵守用药时间和剂量的规定,如有疑问请及时咨询医生。

•饮食调理:请患者遵循医生的饮食建议,合理搭配饮食,尽量避免摄入对肾脏不利的食物。

•注意保暖:请患者避免寒冷环境,及时增加衣物,以防感染或恶化病情。

以上为肾活检病理报告及相关建议,仅供参考。

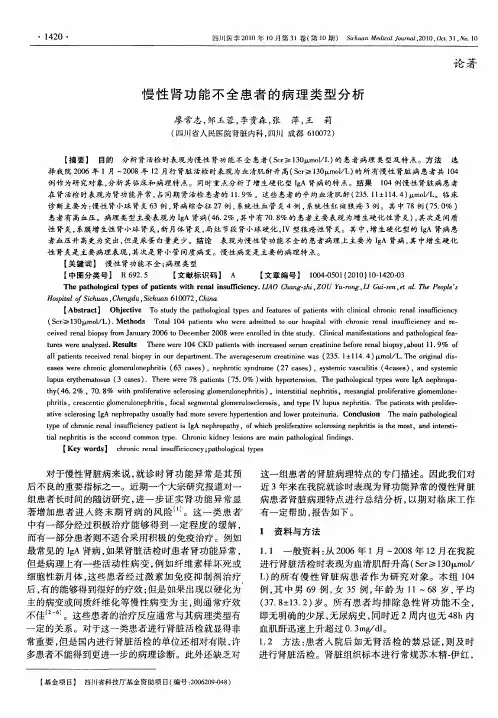

慢性肾脏病肾穿刺活检病理的应用与结果分析慢性肾脏病是一种临床较为常见的疾病,其严重程度往往会直接影响患者的生活质量以及长期生存率。

对于慢性肾脏病的治疗和管理,肾脏组织的病理学检测与分析是非常必要的一项方法。

而肾穿刺活检是一种比较常见的检查方式,关于其应用与结果分析,以下为详细讨论。

肾穿刺活检是一种通过体表穿刺手段,获取肾脏组织活检标本的方法。

它可以通过直接观察肾脏组织形态和结构,判断肾小球滤过膜和肾小管的损伤程度,进而确定患者的疾病类型和严重程度。

现如今,肾穿刺活检已经成为了慢性肾脏病诊疗过程中非常重要的一部分,其应用范围主要包括以下情况:1、对于慢性肾脏病的诊断:肾穿刺活检可以通过病理学检测,确定患者的肾脏病变类型,如IgA肾病、膜性肾病、系膜增生性肾炎等类型。

3、对于慢性肾脏病的治疗评估:肾穿刺活检可以通过监测患者肾脏组织变化,评估治疗效果,调整治疗方案。

肾穿刺活检是一种安全有效的检查手段,但其也存在一定的风险,如穿刺位置不当、出血等并发症,因此在应用过程中,需要严格把握适应证和禁忌证的范围,确保检查的安全。

肾穿刺活检的结果分析需要结合临床症状和检验结果进行综合判断。

具体分析如下:1、病理学检测:病理学检测结果是肾穿刺活检结果分析的重要依据之一。

根据病理学检测结果,可以确定患者的肾脏病变类型、病变程度和活动程度,以及伴随的肾小管间质病变等情况,进而确定患者的治疗方案。

2、临床症状:慢性肾脏病的症状多样化,如尿量减少、水肿、高血压等。

临床医生需要通过详细询问病史、体格检查等方式,对患者的病情进行全面评估。

3、检验指标:检验指标包括尿常规、肾功能、电解质等检测结果,这些指标的异常情况可以反映患者的肾脏损伤程度和病情进展情况。

在综合分析肾穿刺活检结果之前,需要对这些指标进行充分评估。

总之,慢性肾脏病肾穿刺活检的应用与结果分析是临床医生必须掌握的重要技能。

通过结合临床症状、检验结果和病理学检测结果,我们可以准确判断患者的病情,制定合理的治疗方案,提高患者的治疗效果和生活质量。

肾炎病理分型记忆方法肾炎是指肾脏的炎症性疾病,根据不同的病理特点和临床表现,可以将其分为多种类型。

对于医学生来说,掌握肾炎的病理分型是非常重要的。

然而,由于病理分型较多,记忆起来可能会有一定难度。

下面将介绍一种记忆肾炎病理分型的方法,帮助大家更好地掌握相关知识。

一、急性肾小球肾炎(acute glomerulonephritis,AGN)急性肾小球肾炎是一种常见的病理类型,其特点是肾小球的弥漫性炎症。

我们可以用“大“字来记忆这一类型,其中每个字母代表着一种特点。

D代表“沉积”(deposition),急性肾小球肾炎在肾小球毛细血管壁和系膜区有免疫复合物沉积,导致炎症反应。

A代表“免疫反应”(immune reaction),急性肾小球肾炎是由于机体免疫系统异常而引起的,免疫反应较为明显。

G代表“肾小球”(glomerulus),急性肾小球肾炎主要累及肾小球,导致肾小球滤过功能下降。

N代表“尿液异常”(urine abnormalities),急性肾小球肾炎患者常出现蛋白尿、血尿等尿液异常。

二、慢性肾小球肾炎(chronic glomerulonephritis,CGN)慢性肾小球肾炎是一种进展缓慢的肾脏疾病,其特点是肾小球的慢性炎症和纤维化。

我们可以用“慢”字来记忆这一类型,其中每个字母代表着一种特点。

M代表“膜”(membrane),慢性肾小球肾炎的特点之一是肾小球基底膜的增厚。

A代表“免疫反应”(immune reaction),慢性肾小球肾炎也与机体免疫系统异常有关,免疫反应较为明显。

N代表“尿液异常”(urine abnormalities),慢性肾小球肾炎患者也会出现蛋白尿、血尿等尿液异常。

三、IgA肾病IgA肾病是一种以IgA沉积在肾小球为特征的肾脏疾病。

我们可以用“IgA”这个词来记忆这一类型。

I代表“IgA”(immunoglobulin A),IgA肾病是由于IgA免疫复合物在肾小球沉积而引起的。

肾透明细胞癌的病理特征与治疗进展简介肾透明细胞癌(Renal Cell Carcinoma,RCC)是最常见的肾癌类型之一,占据了肾脏恶性肿瘤的大部分比例。

RCC具有明显的异质性,其病理特征和治疗进展对于肾癌的诊断和治疗具有重要意义。

病理特征1.肿瘤细胞形态学特征:肾透明细胞癌的肿瘤细胞呈现多形性,常见的形态有多角形细胞和梭形细胞。

2.肿瘤细胞核特征:肾透明细胞癌的肿瘤细胞核呈现规则的圆形或椭圆形,核浆比例正常或略大于正常。

3.细胞膜特征:肾透明细胞癌的肿瘤细胞膜常常呈现清晰的透明特征,因此得名。

4.细胞器结构特征:肾透明细胞癌的肿瘤细胞内含有丰富的胞质和线粒体,且线粒体结构常常异常。

5.血管侵犯特征:肾透明细胞癌的肿瘤细胞可通过血管侵犯的方式扩散到其他器官和组织。

分期与预后肾透明细胞癌的分期非常重要,通常使用TNM分期系统进行分期,其中T代表原发肿瘤的侵犯程度,N代表淋巴结转移,M代表远处转移。

根据分期的不同,预后也会有所差异。

1.早期肾透明细胞癌(T1或T2N0M0):这些患者的预后相对较好,手术切除常常能够完全去除肿瘤,5年生存率超过90%。

2.晚期肾透明细胞癌(T3或T4或N+或M+):这些患者的预后相对较差,肿瘤常常具有侵犯性,不易完全切除。

术后辅助治疗、靶向治疗或免疫治疗对于延长生存期具有一定作用。

治疗进展1.手术切除:对于早期肾透明细胞癌患者,手术切除是首选治疗方法。

手术切除可通过肾脏切除术(部分肾切除或全肾切除)或肾脏保留术(肿瘤切除、肾乳头部分切除等)进行。

2.辅助治疗:对于高危肾透明细胞癌患者,可以考虑术后辅助治疗。

辅助治疗的方式包括放疗、化疗和靶向治疗等。

这些治疗方式可以减少术后的复发和转移风险。

3.靶向治疗:近年来,靶向治疗已成为晚期肾透明细胞癌的主要治疗方法之一。

靶向药物通过干扰特定信号通路的活动,抑制肿瘤生长和扩散。

常用的靶向药物包括TKI(酪氨酸激酶抑制剂)和mTOR抑制剂(哺乳动物雷帕霉素靶蛋白抑制剂)等。

慢性肾脏病的分期标准慢性肾脏病(CKD)是一种全球性的公共卫生问题,其发病率和死亡率逐年增加。

慢性肾脏病的早期通常没有明显症状,但随着病情的进展,患者可能出现贫血、骨质疏松、高血压等并发症,严重影响生活质量。

因此,对慢性肾脏病进行及时的分期和评估,对于指导临床治疗和预后评估至关重要。

慢性肾脏病的分期标准主要依据肾小球滤过率(GFR)和肾脏损伤程度进行划分。

目前,国际上广泛应用的慢性肾脏病分期标准是根据KDIGO(慢性肾脏病工作组)提出的标准,将CKD分为五个不同的分期,分别是1至5期。

下面将详细介绍每个分期的特点和临床表现。

一期慢性肾脏病,GFR≥90ml/min/1.73m²,肾脏损伤标志(如蛋白尿、血尿)存在,但尚未出现肾功能不全的表现。

这一阶段通常没有明显的症状,但需要密切监测肾功能和相关指标。

二期慢性肾脏病,GFR=60-89ml/min/1.73m²,轻度肾功能减退,部分患者可能出现轻微的疲劳、贫血等症状,此时需要积极干预和治疗,延缓病情进展。

三期慢性肾脏病,GFR=30-59ml/min/1.73m²,中度肾功能减退,患者可能出现高血压、贫血、骨质疏松等并发症,需要进行全面评估和积极治疗。

四期慢性肾脏病,GFR=15-29ml/min/1.73m²,重度肾功能减退,患者常常出现严重的贫血、骨质疏松、电解质紊乱等并发症,需要进行肾替代治疗(透析或肾移植)的准备工作。

五期慢性肾脏病,GFR<15ml/min/1.73m²,肾功能衰竭,患者需要进行长期的透析治疗或肾移植,严重影响生活质量和预后。

在临床实践中,除了根据GFR进行分期评估外,还需要综合考虑患者的临床症状、疾病进展速度、合并疾病等因素进行综合评估,以指导临床治疗和预后评估。

总之,慢性肾脏病的分期标准对于临床治疗和预后评估具有重要意义。

医务人员应该加强对慢性肾脏病分期标准的认识和应用,及时干预和治疗,以延缓病情进展,提高患者的生活质量。

肾病综合症的名词解释肾病综合症是一种涉及多个病因和病理过程的肾脏疾病,其特点是肾小球滤过膜的结构和功能紊乱,导致尿液中蛋白质的大量丧失,同时伴随高血压、水肿和血尿等症状。

这种疾病的发病机制复杂,临床表现各异,因此在医学界引起了广泛的关注和研究。

在肾病综合症中,最常见的病理类型是膜性肾病,其特点是肾小球滤过膜的免疫反应性沉积物引起的损伤。

另外,还有许多其他类型的肾小球肾病,如微小病变型、系膜增生型和局灶节段性肾小球硬化等。

这些类型的肾小球肾病根据其不同的病因和病理改变而被进一步分类和命名,以便为患者提供更准确的诊断和治疗方案。

肾病综合症的发病机制涉及多个因素,其中免疫系统失调、遗传因素、环境因素和炎症反应是最为重要的影响因素之一。

例如,某些患者可能具有免疫反应异常,导致异常的免疫球蛋白在肾小球滤过膜沉积并引起炎症反应。

此外,遗传因素也被认为是某些特定类型的肾病综合症的主要原因,其中最典型的例子是Alport综合症。

除了病因和病理过程的复杂性之外,肾病综合症的临床表现也多种多样。

蛋白尿是最常见的症状之一,其严重程度可以从微量蛋白尿到大量蛋白尿不等。

尿液中蛋白质的丧失会导致血浆胶体渗透压下降,进而引起水肿。

高血压也是肾病综合症患者普遍存在的症状之一,其发生机制可能与体液潴留、肾素-血管紧张素-醛固酮系统的激活以及血管功能紊乱等因素有关。

肾病综合症的诊断通常是通过尿液检查、血液检查和肾脏活检来确定。

尿液检查可用于评估尿液中蛋白质的丧失和红白细胞的排泄情况,而血液检查则可以检测血清肌酐、尿素氮和肾小球滤过率等指标,以评估肾功能的损害程度。

肾脏活检不仅可以确定肾小球的病理类型,还可以评估肾小球滤过膜的病理改变程度,从而为患者制定最合适的治疗方案。

根据不同类型的肾病综合症,治疗方案也各不相同。

一般情况下,控制高血压和减少尿液中蛋白质的丧失是治疗的首要目标。

通过使用降压药物,如血管紧张素转换酶抑制剂和血管紧张素受体拮抗剂,可以有效降低患者的血压,并减少肾小球滤过膜的损伤。

一、MCD:

1、病因病机:T细胞释放异常细胞因子或B细胞调节功能异常导致足细胞CD80表达上调。

2、诊断关键点:无免疫复合物沉积;无节段硬化;足突弥漫融合。

3、MCD光镜可以出现非特异性球性硬化(球性废弃)。

二、FSGS:

1、病机:不确定的循环因子致肾小球通透性异常导致原发性FSGS;继发性FSGS可见于非免疫性疾病(动脉性肾小球硬化症及反流性/慢性肾盂肾炎性肾病)或免疫性疾病。

2、<50%的足突融合常提示继发性FSGS,或者对激素治疗有反应的患者。

门周型FSGS常见于继发性疾病。

3、肾穿标本过少导致无典型节段硬化者在荧光、光镜及电镜上是无法与MCD 区别的,部分生物标记如CD44可作为鉴别的参考指标。

4、顶端型FSGS:定义:尿极<50%血管袢节段硬化或毛细血管内皮细胞增生/空泡变性伴血管袢与包氏囊粘连,或血管袢与尿极小管上皮汇合。

必须除外塌陷型及门周型FSGS。

可能与尿极原尿湍流有关。

5、门周型FSGS:需除外塌陷型、顶端型、细胞型(合并塌陷和细胞型节段硬化的小球必须诊断塌陷和细胞型。

合并顶端型的必须诊断NOS)。

预后介于塌陷与顶端之间。

门周型FSGS患者常有高血压,病理上节段硬化处常见玻璃滴(孤立性血浆蛋白渗出物)形成。

6、细胞型FSGS:最少见。

至少一个小球>25%血管袢出现内皮细胞增生,伴覆盖血管袢的足细胞增生,可伴/不伴内皮细胞空泡变性。

常见于移植后复发性FSGS的早期改变。

7、塌陷型FSGS:节段或球性血管袢塌陷伴周围足细胞增生、肥大及胞浆内蛋白吸收滴形成。

新月体肾炎有时候需要与塌陷型FSGS鉴别:新月体肾炎常见纤维素坏死及血管袢断裂,且不伴有蛋白吸收滴。

继发性塌陷型FSGS常见于感染(HIV、细小病毒);药物(二磷酸盐、磷酸酶抑制剂);严重的血管病变(TMA,可卡因)及自身免疫性疾病(SLE)。

三、膜性肾病:原发性膜性肾病常以IgG4为主的多克隆IgG阳性表达,伴

有C3阳性及PLA2R阳性表达(70%原发膜阳性,部分继发膜(肿瘤相关膜性肾病、NSAID类药物继发膜性肾病)亦出现阳性表达)。

鉴别诊断需注意单克隆IgG沉积的膜性肾病样肾病,淀粉样变肾病、纤维样肾小球病、足细胞内陷性肾病等少见疾病。

四、膜增:鉴别诊断:很多系统性疾病在肾脏表现为膜增性肾炎或膜增样病变,如C3肾炎,冷球蛋白血症、纤维样肾小球病、淀粉样变、单克隆沉积的增生性肾炎,以及常见的狼疮肾、乙肝/丙肝肾等。

因此光镜下表现为膜增样病变的需好好排查并结合电镜观察结果得出准确结论。

五、C1q肾病:主要靠荧光诊断(且电镜系膜区电子致密物沉积)。

77%患者对免疫抑制治疗敏感。

光镜表现可类似MCD-FSGS病变(足突融合更广泛)或增生性病变(免疫复合物沉积更广泛)。

鉴别诊断必须除外LN(IgG阳性,电镜下见网状结构)。

六、 DDD:荧光仅C3沉积或C3沉积为主(沉积强度超过免疫球蛋白2+以上)。

C3沉积常表现为毛细血管袢节段、不规则、腊肠样沉积伴少量系膜区沉积。

电镜下见基底膜致密层大量高密度、飘带样电子致密物沉积,伴系膜区块状沉积及TBM、包氏囊电子致密物沉积。

主要是C3转化酶活性增强(与C3肾炎因子、自身抗体、H因子缺陷有关)。

与C3肾炎鉴别主要为电镜下的特征性表现。