30例慢性呼吸衰竭患者的临床治疗

- 格式:pdf

- 大小:279.12 KB

- 文档页数:1

30例慢性呼吸衰竭患者的临床治疗慢性呼吸衰竭多由一些慢性支气管-肺部疾病引起。

早期机体尚能代偿,一旦合并呼吸道感染、气道痉挛或并发气胸等情况,病情急性加重,在短时间内出现PaO2显著下降和PaCO2显著升高,称为慢性呼吸衰竭急性加重,兼有急性呼吸衰竭的特点。

1临床资料1.1 一般资料收集我院2008年12月-2010年1月就诊的部份患者30例。

其中男为14例,女为16例。

年龄在42-78岁之间,病史最长的有12年最短3年。

所有病例均为来自我院住院的患者。

1.2 临床表现一般表现为呼吸困难,表现在频率、节律和幅度的改变。

如中枢性呼衰呈潮式、间歇或抽泣样呼吸;慢性阻塞性肺疾病是由慢而较深的呼吸转为浅快呼吸,辅助呼吸肌活动加强,呈点头或提肩呼吸。

中枢神经药物中毒表现为呼吸匀缓、昏睡;严重肺心病并发呼衰二氧化碳麻醉时,则出现浅慢呼吸。

精神神经症状,急性呼衰的精神症状较慢性为明显,急性缺O2可出现精神错乱、狂躁、昏迷、抽搐等症状。

慢性缺O2多有智力或定向功能障碍。

2治疗慢性呼吸衰竭多有一定的基础疾病,但急性发作发生失代偿性呼衰,可直接危及生命,必须采取及时而有效的抢救。

呼衰处理的原则是保持呼吸道通畅条件下,改善缺O2和纠正CO2潴留,以及代谢功能紊乱,从而为基础疾病和诱发因素的治疗争取时间和创造条件,但具体措施应结合患者的实际情况而定。

2.1 抗感染治疗呼吸道感染常诱发呼衰,又因分泌物的积滞使感染加重,尤其在人工气道机械通气和免疫功能低下的患者可反复发生感染,且不易控制感染。

所以呼衰患者一定要在保持呼吸道引流通畅的条件下,根据痰菌培养及药敏试验,选择有效的药物控制呼吸道感染。

还必须指出,慢阻肺肺心病患者反复感染,但往往无发热,血白细胞也不高,仅感气急加重、胃纳减退,如不及时处理,轻度感染也可导致失代偿性呼衰的发生。

2.2 氧疗是通过提高肺泡内氧分压(PaO2)、增加O2弥散能力,提高动脉血氧分压和血氧饱和度,增加可利用的氧。

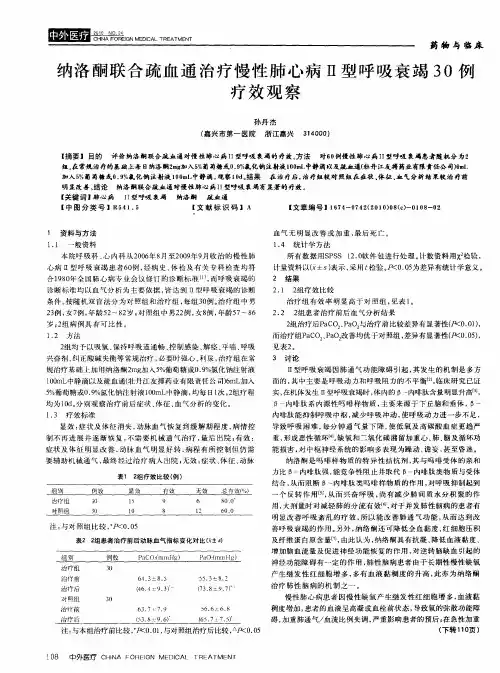

・论 著・冬虫夏草辅助治疗肺原性心脏病呼吸衰竭30例疗效观察杨志彬 展 春 杜建民 肖 琅 天津市第三中心医院 天津300170摘 要 目的:探讨冬虫夏草治疗慢性呼吸衰竭(呼衰)的作用机制。

方法:对30例肺原性心脏病(肺心病)呼衰患者在综合治疗的基础上采用冬虫夏草治疗,治疗前后进行血浆氨基酸测定并比较其变化。

结果:应用冬虫夏草后除苯丙氨酸外的人体必需氨基酸均增高,患者的支链氨基酸/芳香族氨基酸(BCAA/AAA)比值明显上升。

结论:冬虫夏草是通过改变血浆氨基酸,使BCAA/AAA比值上升,而对肺心病呼衰发挥辅助治疗作用。

关键词 肺原性心脏病 呼吸衰竭 血浆支链氨基酸 血浆芳香族氨基酸 冬虫夏草Therapeutic Observation on30C or pulmonale Cases with heart f ailure Treated with Dong-Chong-Xia-Chao Y ang Zhibing,Zhan Chun,X iao L ang,et al.T he T hird H osp ital of T ianj in T ianj in300170Abstract Obj ective:T o ex plo re the mechanism of Dong-Chong-Xia-Chao in treat ing chro nic r espirato r y failur e cases.Methods:30cor pulmo nale cases w ith hear t failure wer e tr eated w ith Do ng-Cho ng-X ia-Chao to gether w ith comprehensiv e ther apy.Ser um amino acids w er e detected befor e a nd aft er the treat ment.Results:T he essential amino acids w er e r aised ex cept pheny lalanine.T he ratio of br anched chain amino acid/ar om atic a mino acid w as also ra ised.Conclusion:Conclusio n:Dong-Chong-Xia-Chao wa s effectiv e in tr eating Cor pulmonale Cases with hear t failure.Key words:Co r pulmo nale Respir ator y failure Br anched chain amino acid A ro matic amino acid Dong-Chong-Xia-Chao 冬虫夏草(虫草)是我国名贵中药材。

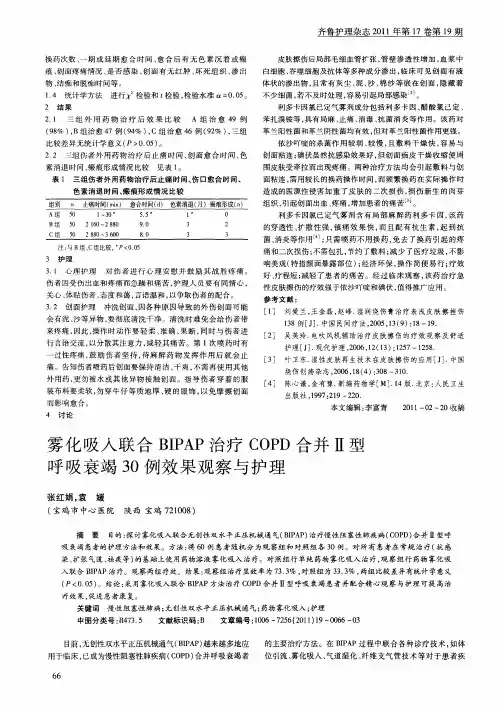

双水平无创正压通气呼吸机治疗急性期慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭患者30例赵晓平徐圣君1(成都市第五人民医院老年病区呼吸科,四川成都611130)〔关键词〕BIPAP 呼吸机;慢性阻塞性肺疾病;呼吸衰竭〔中图分类号〕R56〔文献标识码〕A〔文章编号〕1005-9202(2012)18-4054-02;doi :10.3969/j.issn.1005-9202.2012.18.1021成都市第五人民医院老年病区重症区医学科通讯作者:徐圣君(1976-),女,主治医师,主要从事老年重症疾病诊治研究。

第一作者:赵晓平(1976-),男,主治医师,主要从事呼吸系统疾病诊治的研究。

临床对于慢性阻塞性肺疾病(COPD )急性期(AECOPD )合并呼吸衰竭患者,通常采用机械通气改善症状。

传统有创机械通气治疗操作复杂、护理量大,需要气管插管和切开,患者创伤大、并发症多〔1〕。

双水平无创正压通气(BIPAP )呼吸机是一种新型无创的呼吸支持模式,具有操作简便、安全无创等特点,避免了患者气管插管相关并发症,不影响患者自主呼吸,保留了患者语言及进食功能〔2〕,临床应用效果满意。

1资料与方法1.1一般资料所选30例均为2011年3月至2012年4月在我院呼吸内科住院治疗的AECOPD 合并呼吸衰竭患者,其中男16例,女14例,年龄62 83〔平均(71.3ʃ4.8)〕岁,平均病程(23.6ʃ8.2)年。

所有患者均符合2007年中华医学会制定《慢性阻塞性肺疾病诊治指南》标准。

1.2方法在常规抗感染、支气管扩张剂、糖皮质激素、纠正酸碱平衡、营养支持等基础上,采用澳大利亚瑞思迈公司生产的VPAP ⅢST-A 型BIPAP 呼吸机辅助呼吸。

患者治疗时取舒适体位,根据患者鼻、面大小选择适合面罩,保证面罩松紧适中、不漏气,避免鼻部皮肤因受压产生的缺血、破损。

湿化液采用32ħ 36ħ无菌液,首次治疗时先给予患者0.5h低流量吸氧,帮助患者适应面罩通气方式,消除紧张情绪及恐惧感。

30例慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭的临床救治分析摘要目的分析慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭的临床救治疗效,以供临床参考。

方法60例慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭患者,随机分为对照组与观察组,每组30例。

对照组采取常规方式进行治疗,观察组在常规治疗的基础上加用无创正压通气治疗,对比两组患者的临床疗效。

结果观察组总有效率高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

结论采用常规方式联合无创正压通气治疗慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭,能有效改善患者的临床症状,治疗效果显著,值得临床推广。

关键词慢性阻塞性肺疾病;呼吸衰竭;临床疗效慢性阻塞性肺疾病是一种具有破坏性的肺部疾病[1],其主要特征是不完全可逆的气流受限,持续性的损伤最终会导致呼吸衰竭的产生。

气流受限通常呈进行性发展状态,并且与肺对有害颗粒或气体的异常炎症反应有关[2]。

其主要临床症状是咳嗽、咳痰、呼吸困难、胸闷、喘息、食欲减退、气短等。

当慢性阻塞性肺疾病与呼吸衰竭合并且患者未得到及时有效的治疗时,极易导致患者病情的持续恶化甚至死亡。

对于慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭的治疗,采取科学有效的措施保障患者的呼吸顺畅是整个治疗过程的关键。

本院特分析慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭的临床治疗效果,现报告如下。

1 资料与方法1. 1 一般资料选取2014年1月~2015年1月于本院就诊的慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭患者60例作为研究对象,均符合临床医学上关于慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭的诊断标準,所有患者均有不同程度的呼吸困难、咳嗽等症状。

按照随机分组的方式分为对照组与观察组,每组30例。

对照组中男17例,女13例;年龄55~78岁,平均年龄(66.23±5.62)岁;病程4~15年,平均病程(7.9±2.5)年。

观察组中男16例,女14例,年龄56~77岁,平均年龄(67.42±5.85)岁;病程5~12年,平均病程(7.8±2.2)年。

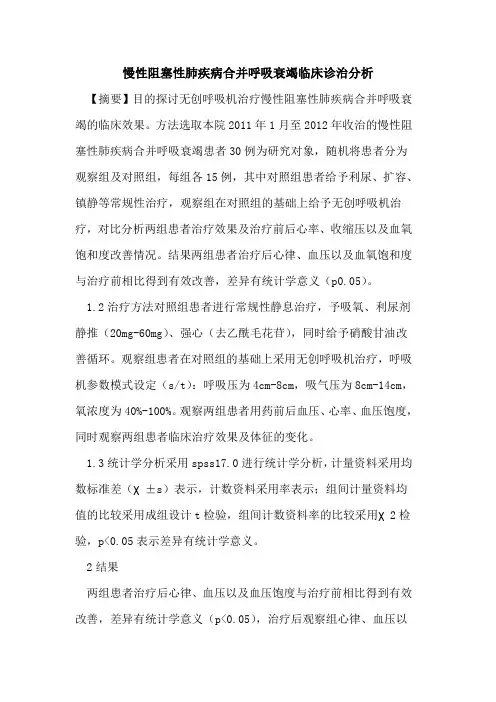

慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭临床诊治分析【摘要】目的探讨无创呼吸机治疗慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭的临床效果。

方法选取本院2011年1月至2012年收治的慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭患者30例为研究对象,随机将患者分为观察组及对照组,每组各15例,其中对照组患者给予利尿、扩容、镇静等常规性治疗,观察组在对照组的基础上给予无创呼吸机治疗,对比分析两组患者治疗效果及治疗前后心率、收缩压以及血氧饱和度改善情况。

结果两组患者治疗后心律、血压以及血氧饱和度与治疗前相比得到有效改善,差异有统计学意义(p0.05)。

1.2治疗方法对照组患者进行常规性静息治疗,予吸氧、利尿剂静推(20mg-60mg)、强心(去乙酰毛花苷),同时给予硝酸甘油改善循环。

观察组患者在对照组的基础上采用无创呼吸机治疗,呼吸机参数模式设定(s/t):呼吸压为4cm-8cm,吸气压为8cm-14cm,氧浓度为40%-100%。

观察两组患者用药前后血压、心率、血压饱度,同时观察两组患者临床治疗效果及体征的变化。

1.3统计学分析采用spss17.0进行统计学分析,计量资料采用均数标准差(χ±s)表示,计数资料采用率表示;组间计量资料均值的比较采用成组设计t检验,组间计数资料率的比较采用χ2检验,p<0.05表示差异有统计学意义。

2结果两组患者治疗后心律、血压以及血压饱度与治疗前相比得到有效改善,差异有统计学意义(p<0.05),治疗后观察组心律、血压以及血氧饱和度改善情况优于对照组,差异有统计学意义(p<0.05),见表2。

3讨论慢性阻塞性肺疾病患者由于肺部长时间受到细胞感染以及低氧血症的影响,导致患者体内环境失调,从而导致患者器官功能减退,对于部分病情时间长的患者应用利尿剂治疗的效果较差,患者容易出现中毒现象,从而增加治疗难度[2]。

无创技术的发展及完善,使得其在临床上的用途备受医生及患者的关注,慢性阻塞性肺疾合并呼吸衰竭患者由于肺部功能下降,导致呼吸窘迫,从而引起肺部静脉增高,导致肺部出现大量的淤血,并渗透到肺间质中,从而导致患者出现氧气弥散性障碍及低氧血症,导致患者出现呼吸困难,最终引起患者出现呼吸衰竭[3]。

机械通气治疗慢性阻塞性肺疾病并呼吸衰竭30例临床分析慢性阻塞性肺疾病(COPD)并呼吸衰竭是危及病人生命的危重病症,机械通气是其抢救治疗的重要措施之一。

本文通过我院呼吸科收治的30例机械通气治疗病人情况进行分析,探讨机械通气治疗COPD并呼吸衰竭经验体会。

1 临床资料1.1病例选择:慢性阻塞性肺疾病合并呼衰病人30例,男性20例,女性10例,年龄57-83岁,平均66.8岁,所有病例均经抗感染、氧疗、支气管扩张剂、皮质激素及对症治疗均无好转。

1.2上机指征:①出现严重呼吸困难,辅助呼吸肌参与呼吸,并出现胸腹矛盾运动②呼吸频率>35次/分;③呼吸抑制或停止;④嗜睡,神志障碍;⑤危及生命的低氧血症(PaO2<40mmHg或PaO2/FiO2<200mmHg);⑥严重的呼吸性酸中毒(PH<7.25)及高碳酸血症[1]。

1.3呼吸机连接方式:使用呼吸机为美国熊1000呼吸机,呼吸机连接方式为气管插管22气管切开8例。

1.4通气模式所有病人均根据病情选用辅助/控制(A/C)模式,同步间歇指令(SIMV)+压力支持(PSV)或同步间歇指令(SIMV)或压力支持(PSV)模式;个别病例加用PEEP呼气末正压。

1.5监测指标:机械通气治疗过程中,严密观测病人治疗期间的症状、体征、血气分析、经皮血氧饱和度(SpO2%)、治疗时间的参数。

1.6结果①上呼吸机治疗呼衰缓解23例;成功率76.7%,死亡7例,病死率23.3%。

②呼吸机并发症:呼吸机相关性肺炎5例,血压下降3例,气囊漏气2例,插管过深1例,总发生率36.7%。

③撤机指征;自主呼吸恢复,生命指征平稳PaO2≥60mm Hg,PaCO2≤60mmHg—80mmHg④上机时间最长2月;最短3天;平均11.5天。

2 讨论研究表明慢性阻塞性肺疾病COPD发病率近年呈上升趋势,而呼吸衰竭是晚期COPD患者的常见井发症。

机械通气是抢救COPD并呼吸衰竭的重要手段,为了更合理的发挥机械通气的治疗作用,我们需要注意以下问题:2.1上机指征:以往机械通气只是在患者处于呼吸表浅、抑制或停止时应用,其结果使抢救成功率不高,现已公认的原则是“早上机”,在病情未达到不可逆阶段迅速扭转呼吸衰竭危象,一旦病人合并多器官衰竭,再上机抢救,成功率自然不高。

慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭30例临床护理效果研究摘要:目的观察慢性阻塞性肺疾病呼吸衰竭患者临床治疗中应用护理干预的效果。

方法随机选取前来我院就诊的慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭患者30例,按照随机数字表法将所有患者分成研究组和对照组,将综合护理干预和传统常规护理干预分别用于两组患者治疗中,对比分析不同组别患者护理效果及满意度。

结果研究组患者护理总有效率和满意度均明显高于对照组,指标组间比较有统计学意义(P<0.05)。

结论将综合护理干预应用于慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭患者临床治疗中,为患者提供高质量护理服务促进其身体恢复,达到预期护理效果,临床应用价值突出。

关键词:综合护理干预;慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭;护理满意度近年来,我国每年患有慢性阻塞性肺疾病患者越来越多,患病率逐渐攀升[1]。

随着病程的延长该病症容易诱发呼吸衰竭,危及生命[2]。

慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭患者临床治疗中需要接受综合护理干预,效果更优。

本文就此展开研究讨论。

1 资料与方法1.1一般资料随机选取前来我院就诊的慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭患者30例(2016年3月-2017年3月)。

按照随机数字表法将所有患者分成两组(均n=15),该分组方法已经征得医学伦理委员会同意通过。

研究组男9例、女6例,最大年龄79岁,自小年龄50岁,平均数(64.5±1.1)岁、平均病程(5.5±1.3)年;对照组男8例、女7例,年龄范围52-79岁,平均数(65.5±1.5)岁、平均病程(5.8±1.2)年。

对于本实验所有患者及直系亲属均知晓并自愿签署同意书。

实验研究前查阅所有患者基础信息,组间比较差异较小无统计学意义(P>0.05),所有患者实验可比性均突出。

1.2方法15例研究组患者接受综合护理干预。

首先,心理护理。

慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭病症危急,绝大多数对病症不了解多会表现出恐惧、害怕及担忧等情绪,临床治疗自信心不高。

30例慢性呼吸衰竭患者的临床治疗

发表时间:2011-05-12T16:51:03.550Z 来源:《中外健康文摘》2011年第3期供稿作者:赵秀琴[导读] 慢性呼吸衰竭多由一些慢性支气管-肺部疾病引起。

赵秀琴(黑龙江省北安分局红色边疆农场医院 164321)

【中图分类号】R563.8 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5085(2011)3-0135-02 【关健词】慢性呼吸衰竭患者治疗体会

慢性呼吸衰竭多由一些慢性支气管-肺部疾病引起。

早期机体尚能代偿,一旦合并呼吸道感染、气道痉挛或并发气胸等情况,病情急性加重,在短时间内出现PaO2显著下降和PaCO2显著升高,称为慢性呼吸衰竭急性加重,兼有急性呼吸衰竭的特点。

1 临床资料

1.1 一般资料收集我院2008年12月-2010年1月就诊的部份患者30例。

其中男为14例,女为16例。

年龄在42-78岁之间,病史最长的有12年最短3年。

所有病例均为来自我院住院的患者。

1.2 临床表现一般表现为呼吸困难,表现在频率、节律和幅度的改变。

如中枢性呼衰呈潮式、间歇或抽泣样呼吸;慢性阻塞性肺疾病是由慢而较深的呼吸转为浅快呼吸,辅助呼吸肌活动加强,呈点头或提肩呼吸。

中枢神经药物中毒表现为呼吸匀缓、昏睡;严重肺心病并发呼衰二氧化碳麻醉时,则出现浅慢呼吸。

精神神经症状,急性呼衰的精神症状较慢性为明显,急性缺O2可出现精神错乱、狂躁、昏迷、抽搐等症状。

慢性缺O2多有智力或定向功能障碍。

2 治疗

慢性呼吸衰竭多有一定的基础疾病,但急性发作发生失代偿性呼衰,可直接危及生命,必须采取及时而有效的抢救。

呼衰处理的原则是保持呼吸道通畅条件下,改善缺O2和纠正CO2潴留,以及代谢功能紊乱,从而为基础疾病和诱发因素的治疗争取时间和创造条件,但具体措施应结合患者的实际情况而定。

2.1 抗感染治疗呼吸道感染常诱发呼衰,又因分泌物的积滞使感染加重,尤其在人工气道机械通气和免疫功能低下的患者可反复发生感染,且不易控制感染。

所以呼衰患者一定要在保持呼吸道引流通畅的条件下,根据痰菌培养及药敏试验,选择有效的药物控制呼吸道感染。

还必须指出,慢阻肺肺心病患者反复感染,但往往无发热,血白细胞也不高,仅感气急加重、胃纳减退,如不及时处理,轻度感染也可导致失代偿性呼衰的发生。

2.2 氧疗是通过提高肺泡内氧分压(PaO2)、增加O2弥散能力,提高动脉血氧分压和血氧饱和度,增加可利用的氧。

①缺氧不伴二氧化碳潴留的氧疗:氧疗对低肺泡通气、氧耗量增加,以及弥散功能障碍的患者可较好地纠正缺O2;通气/血流比例失调的患者提高吸入氧浓度后,可增加通气不足肺泡氧分压,改善它周围毛细血管血液氧的摄入,使PaO2有所增加。

对弥漫性肺间质性肺炎、间质性肺纤维化、肺间质水肿、肺泡细胞癌及癌性淋巴管炎的患者,主要表现为弥散损害、通气/血流比例失调所致的缺氧,并刺激颈动脉窦、主动脉体化学感受器引起通气过度,PaCO2偏低,可给予吸较高氧浓度(35%~45%),纠正缺O2,通气随之改善。

但晚期患者吸高浓度氧效果较差。

②氧疗的方法:常用的氧疗为鼻导管或鼻塞吸氧,吸入氧浓度(FiO2)与吸入氧流量大致呈如下关系:FiO2=21+4×吸入氧流量(L/min)。

但应注意同样流量,鼻塞吸入氧浓度随吸入每分钟通气量的变化而变化。

如给低通气量吸入,实际氧浓度要比计算的值高;高通气时则吸入的氧浓度比计算的值要低些。

氧疗一般以生理和临床的需要来调节吸入氧浓度,使动脉血氧分压达8 kPa以上,或SaO2为90%以上。

氧耗量增加时,如发热可增加吸入氧浓度。

合理的氧疗提高了呼衰的疗效,如慢阻肺呼衰患者长期低浓度氧疗(尤在夜间)能降低肺循环阻力和肺动脉压,增强心肌收缩力,从而提高患者活动耐力和延长存活时间。

2.3 营养支持呼衰患者因摄入热量不足和呼吸功增加、发热等因素,导致能量消耗增加,机体处于负代谢。

若时间长,会降低机体免疫功能,感染不易控制,呼吸肌疲劳,以致发生呼吸泵功能衰竭,使抢救失败或病程延长。

故抢救时,应常规给鼻饲高蛋白、高脂肪和低碳水化合物,以及多种维生素和微量元素的饮食,必要时做静脉高营养治疗,一般每日热量达14.6 kCal/kg。

3 讨论

慢性呼吸衰竭常指在慢性呼吸病的基础上发生了呼吸衰竭。

慢性呼吸衰竭是在原有肺部疾病基础上发生的,最常见病因为COPD,重度肺结核,间质性肺疾病,神经肌肉病变等。

早期可表现为I型呼吸衰竭,随着病情逐渐加重,肺功能愈来愈差,可表现为Ⅱ型呼吸衰竭。

由于呼吸功能损害逐渐加重,虽伴有缺O2或同时伴有CO2潴留,但通过机体代偿适应,生理功能障碍和代谢紊乱不严重,仍可保持一定的生活活动能力,动脉血气分析pH值尚在正常范围(7.35~7.45)称为代偿性慢性呼衰。

但慢性呼衰患者一旦并发呼吸道感染,或因其他原因(如并发气胸)增加了呼吸生理负担,出现了严重的缺O2和(或)CO2潴留,动脉血气分析pH值常<7.35。

机体出现失代偿,称为慢性呼衰急性加重。

慢性呼吸衰竭稳定期,虽PaO2降低和PaCO2升高,但患者通过代偿和治疗,可稳定在一定范围内,患者仍能从事一般的工作或日常生活活动。

一旦由于呼吸道感染加重或其他诱因,可表现为PaO2,明显下降,PaCO2显著升高,此时可称为慢性呼吸衰竭的急性发作,这是我国临床上最常见的慢性呼吸衰竭类型。

参考文献

[1] 钟南山,府军,朱元钰主编.现代呼吸病进展[M].北京:中国医药科技出版社,1994.310-318.

[2] 中华医学会呼吸系病学会.慢性阻塞性肺疾病诊治规范(草案)[J].中华结核和呼吸杂志,1997,20(4):199.

[3] 杨炯,李清泉.慢性阻塞性肺病的康复[M].武汉:湖北科学出版社,1998.246-248.

[4] 陈文彬,程德云主编.呼吸系统疾病诊疗技术[M].北京:人民卫生出版社,2000.400.。