血源性传播疾病致病因素分析

- 格式:pdf

- 大小:117.10 KB

- 文档页数:3

预防控制传染病健康教育血源及性传播疾病(一)、什么是血源及性传播疾病血源性疾病主要指可以通过输血、血液制品、注射、手术等途径进行传播的传染病,其病原体存在于血液、体液和分泌物中。

性传播疾病是指通过性接触而传播的一组疾病。

(二)、常见的血源及性传播疾病的种类可通过血源或性接触传播的传染病包括:HIV感染/艾滋病、乙型肝炎、丙型肝炎、淋病和梅毒等。

(三)、血源及性传播疾病的传播1、传染源:主要是病人和无症状病毒携带者。

2、传播途径:主要有性接触、血液和母婴传播三种途径。

生活上的密切接触也可能传播乙型肝炎、丙型肝炎、淋病和梅毒。

但是,艾滋病病毒感染者或病人的日常生活和工作接触不会感染艾滋病。

(四)预防控制血源及性传播疾病健康教育知识要点:1、洁身自爱、遵守性道德是预防经性接触感染传染病的根本措施。

2、正确使用质量合格的安全套,可大大减少感染和传播性病的危险。

3、避免不必要的注射、输血和使用血液制品;必要时,使用经过检测合格的血液或血液制品。

4、治疗疾病时,提倡使用一次性注射器或经过严格消毒的医疗器械。

5、注意个人卫生,避免不洁性交,可以预防性病。

6、共用注射器静脉吸毒是感染艾滋病病毒和传播艾滋病的高危险行为,要拒绝毒品,珍爱生命。

7、对感染艾滋病病毒的孕产妇及时采取抗病毒药物干预、减少产时损伤性操作、避免母乳喂养等预防措施,可大大降低胎婴儿被感染的可能性。

8、关心、帮助、不歧视艾滋病病毒感染者和病人,鼓励他们参与艾滋病防治工作,是控制艾滋病传播的重要措施。

9、艾滋病威胁着每一个人和每一个家庭,影响着社会的发展和稳定,预防艾滋是全社会的责任。

10、接种乙型肝炎疫苗能保护易感人群,获得一定的免疫力。

手术室护理人员血源性传播疾病的暴露危险与防护随着医学科学的发展和各种诊疗技术的推广,医务工作者常暴露于多种职业性危害因素之中。

而手术室护理人员由于其特殊的工作环境和性质,发生各种职业暴露的风险更大。

职业暴露是指医务人员在从事诊疗、护理等工作过程中意外被感染性病原体携带者或患者的血液、体液等污染了皮肤或黏膜,或者被含有感染性病原体的血液、体液污染的针头及其他锐器刺破皮肤有被感染的可能。

护士在护理患者的过程中,将健康带给他们的同时,自身却可能暴露于各种各样的危险因素之中。

手术室是外科治疗和救治患者的特殊场所,护理人员长期处于精神高度集中状态,暴露于血液、锐器、放射线等威胁中,容易受到职业伤害。

因此,加强手术室职业暴露危险因素的分析并采取有效防范措施对手术室护士的身心健康具有重要现实意义。

1 常见职业暴露危险因素构成手术室护理人员职业暴露的危险因素主要有生物因素、化学因素、物理因素和社会心理素等。

1.1生物因素生物作为自环境的组成部分,是人类赖以生存的物质条件,但也可以成为人类的致病因素或疾病的传播媒介。

护理人员所面临的生物危险因素主要有细菌、病毒等病原微生物。

这些病原微生物可广泛存在于病人的各种体液、分泌物和排泄物中,也可存在于医院环境之中,通过呼吸道、消化道、血液及各种直接和间接接触等途径感染医护人员。

手术室护理人员在工作中更是频繁地直接接触病人的体液及排泄物,极易受到病原微生物的感染。

1.2化学因素手术室护理人员经常要接触各种化学物质,主要有消毒剂、麻醉药,有时还会接触化疗药品。

如果长期接触而保护不当,会对健康产生不良影响,甚至造成严重损害。

1.3物理因素存在于手术室环境的物理危险因素主要有噪声、高温、光、电离辐射和非电离辐射以及负重伤、切割伤、针刺伤等。

其中电离辐射包括有x线、电子、质子、中子、d粒子辐射等;非电离辐射包括有高频电磁场、微波、超声波、激光、紫外线等。

1.4社会因素社会因素包括经济状况、人口、科技、文化教育、婚姻家庭等。

2018年7月份院感学习材料1、什么是血源性传播疾病?造成血源性疾病医源性传播的常见环节有哪些?血源性传播疾病指病原体可以通过血液传播引起易感者感染的疾病或综合征。

医源性传播指凡在医疗、护理、预防过程中因器械、设备、药物、制剂、卫生材料、医务人员的手或环境污染而引起的疾病传播。

血源性疾病医源性传播主要有以下几个环节:①污染的器械或设备传播。

②血液及血制品。

③污染的医疗用品的传播。

④共用药物及各种制剂。

⑤接触传播。

近年来,精密仪器及侵入性诊疗操作的普遍应用,让HIV、HBV等病原体经过血液、体液和排泄物从而污染医疗器械的机会增多、环节增多、比如内镜诊疗、拔牙、血液透析外科手术等操作中的活检钳、牙科手机、血液透析器、手术器械处理或使用不当,均容易造成血源性疾病的传播。

2.血源性病原体感染的防控要点有哪些?预防血源性疾病传播应从以下几点做起:①树立标准预防理念,视所有患者的血液体液、分泌物、排泄物均具有传染性,而不仅仅是血源性病原体感染标志物检测结果为阳性的患者,医务人员接触这些物质应做好防护措施,诊疗器械被这些物质污染后应严格消毒灭菌。

②一次性诊疗用品不得重复使用,且使用后应进行无害化处理。

对于过期未使用的一次性医疗用品,也不得再次消毒灭菌后使用于临床。

③严格按照消毒技术规范要求,加强器械消毒灭菌管理,保证器械使用安全。

④严格遵守无菌操作规程、消毒隔离制度及安全注射制度。

⑤严格执行医务人员手卫生规范。

⑥规范处置医疗废物,及时对污染的环境进行清洁消毒,保证环境安全。

请游的双手、洁的操作、湾洁的产品、洁的环境及清洁的器械是预防血源性疾病传播的重要措施。

3.除了HIV、HBV、HCV外,血源性病原体还有脚些?血源性病原体(bloodborne pathogen)指存在于血液和某些体液中的能引起人体疾病的病原微生物,除了乙型肝炎病毒(HB)、丙型肝炎病毒(HCV)、艾滋病病毒(HIV)外,目前已知的应源性病原体还有可引起梅毒、疟疾、布鲁氏菌病、病毒性出血热、虫媒病毒感、巴布虫病等疾病的其他30余种病原体。

护理人员发生意外针刺伤原因分析及预防措施摘要:针刺伤是当今医护人员工作面临的严重职业危险因素之一,威胁着医护人员的生命安全,给暴露者带来了很大精神压力,护理人员针刺伤发生率远远高于其他医护工作者。

本文将从针刺伤的定义着手,探析针刺后被血源性传播疾病感染的危害,并分析其主要发生原因,找到防护措施,为降低医护人员职业伤害贡献一定力量。

关键词:护理;意外针刺伤;预防措施一、针刺伤的定义针刺伤是由注射针头、手术缝合针、各种穿刺针等医疗锐器导致的皮肤损伤,它是目前有待解决的危害医护人员的一个重要的健康问题,是护理人员常见的职业伤害。

据美国CDC对针刺伤研究得出:每30秒就有一位医务工作者被针头扎中,一年约有百万次扎针事故,可导致20多种血源性传染病,针刺伤发生时一般只需0.004ml血液就足以使受伤者感染HIV。

二、针刺后被血源性传播疾病感染的危害1、身体危害。

针刺伤传播职业性血源性传染病的危险性远远大于其他途径(皮肤、黏模),约占80%。

目前已证实有20多种病原体可经针刺伤接种传播,其中最常见、危害最大的是HBV、HCV、HIV。

美国疾病控制中心(CDC)对针刺伤后感染的前瞻性研究进行分析后得出,1次被HIV或HCV污染的针刺伤引起的HIV、HCV感染的可能性分别为0.3%~0.5%、4%~10%,而易感人群发生1次HBV污染的针刺伤后感染的机会为6%~30%。

但它们通过意外接种感染的机会相对很低。

乙型肝炎病毒(HBV)则较HIV的致病性强,针刺伤发生时一般只需0.004ml血液就足以便受伤者感染HBV,被携带HBV的针头刺伤而发生乙型肝炎的危险性为1/5,一次随时发生的针刺伤导致乙型肝炎的几率为1/5000。

[1]另外,病原体经针刺伤口进入体内可引起局部或全身性感染,任何针刺伤口都可能有破伤风杆菌的存在。

2、心理危害。

医务人员在受到针刺伤后承受着不同程度的恐惧、焦虑和心理压力,有时还会带来工作行为的改变,尤其是在被带HIV的针头刺伤。

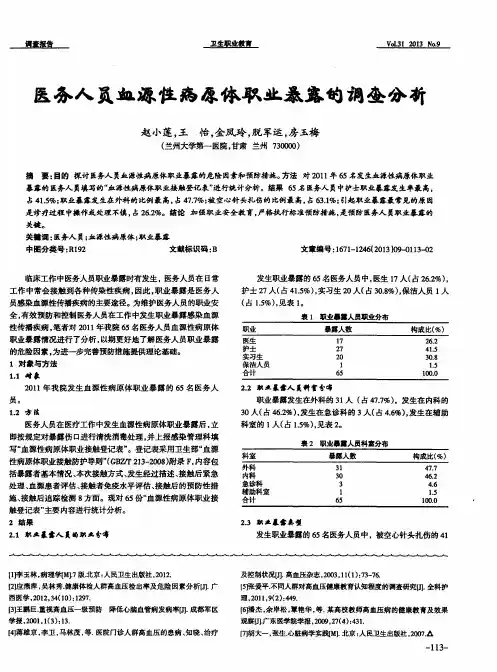

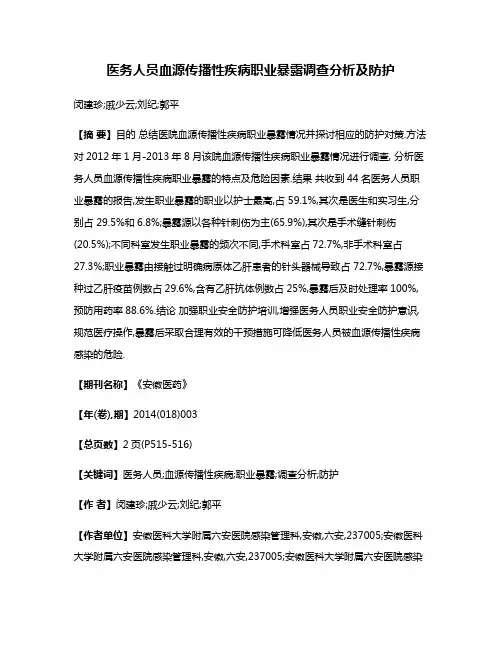

医务人员血源传播性疾病职业暴露调查分析及防护闵建珍;戚少云;刘纪;郭平【摘要】目的总结医院血源传播性疾病职业暴露情况并探讨相应的防护对策.方法对2012年1月-2013年8月该院血源传播性疾病职业暴露情况进行调查, 分析医务人员血源传播性疾病职业暴露的特点及危险因素.结果共收到44名医务人员职业暴露的报告,发生职业暴露的职业以护士最高,占 59.1%,其次是医生和实习生,分别占 29.5%和6.8%;暴露源以各种针刺伤为主(65.9%),其次是手术缝针刺伤(20.5%);不同科室发生职业暴露的频次不同,手术科室占72.7%,非手术科室占27.3%;职业暴露由接触过明确病原体乙肝患者的针头器械导致占 72.7%,暴露源接种过乙肝疫苗例数占29.6%,含有乙肝抗体例数占25%,暴露后及时处理率100%,预防用药率88.6%.结论加强职业安全防护培训,增强医务人员职业安全防护意识,规范医疗操作,暴露后采取合理有效的干预措施可降低医务人员被血源传播性疾病感染的危险.【期刊名称】《安徽医药》【年(卷),期】2014(018)003【总页数】2页(P515-516)【关键词】医务人员;血源传播性疾病;职业暴露;调查分析;防护【作者】闵建珍;戚少云;刘纪;郭平【作者单位】安徽医科大学附属六安医院感染管理科,安徽,六安,237005;安徽医科大学附属六安医院感染管理科,安徽,六安,237005;安徽医科大学附属六安医院感染管理科,安徽,六安,237005;安徽医科大学附属六安医院感染管理科,安徽,六安,237005【正文语种】中文职业暴露是指医务人员在从事诊断治疗、护理活动过程中意外被病毒、病菌感染者或其血源、体源污染皮肤或黏膜,或被含有病毒、病菌的血源、体源污染了的针头及其他锐器刺破皮肤,有可能被感染的情况[1]。

血源性感染是指通过血液交换获得的感染。

如通过开放的伤口、破损的皮肤、黏膜等接触到的致病菌或致病菌直接进入血液导致的感染[2]。

血源性传染病常见原因血源性传染病是指病原体通过血液途径传播引起的感染性疾病。

血源性传染病的常见原因主要包括以下几个方面:1. 感染源引起的传播:血源性传染病的感染源通常是患者本身或者是其他感染者。

例如,人类免疫缺陷病毒(HIV)感染者通过血液传播艾滋病;乙肝病毒携带者通过血液传播乙型肝炎等。

2. 医疗操作引起的传播:一些医疗操作中,特别是涉及血液、血液制品或者静脉通路的操作,容易引起血源性传染病的传播。

例如,输血操作中如果使用未经严格筛查的供血者的血液,可能传播乙型肝炎、丙型肝炎等;大规模手术中若术中感染控制不当,也可能引起血源性感染病。

3. 静脉注射药物滥用引起的传播:静脉注射药物滥用者将非清洁的注射器和针头重新使用,容易出现血液传播性感染病。

例如,乙型肝炎病毒通过共用注射器传播。

4. 母婴传播:某些血源性传染病可以通过母婴传播,即孕妇感染病原体后,病原体通过胎盘感染胎儿,或者通过产道分娩期间感染新生儿。

这种传播方式常见于乙型肝炎、丙型肝炎等疾病。

5. 不安全性行为引起的传播:一些血源性传染病,特别是性传播病,如HIV等,可以通过性接触传播。

不安全性行为,包括无保护的性行为、多次性伴侣等,容易引起血液传播性感染病。

6. 动物咬伤或污染引起的传播:动物咬伤或抓伤,尤其是野生动物咬伤,可能导致血源性感染病的传播。

例如,狂犬病就是通过犬类、猫类等动物的咬伤引起的。

7. 输液操作错误引起的传播:一些医务人员在进行输液操作时,如果操作不当,可能发生不良事件,从而引起血源性传染病的传播。

比如,输液管道受污染、接口不严密等,导致细菌、病毒等病原体进入体内。

综上所述,血源性传染病的常见原因主要包括感染源的传播、医疗操作引起的传播、静脉注射药物滥用引起的传播、母婴传播、不安全性行为引起的传播、动物咬伤或污染引起的传播以及输液操作错误引起的传播等。

预防血源性传染病的发生,首先要加强疾病的预防和控制意识,避免接触感染源,改善生活卫生习惯。

血源性传播疾病致病因素分析华 川,鲁 然(解放军第252医院,河北保定071000)关键词:血源性传播疾病;致病因素;监测中图分类号:R472.6 文献标识码:A 文章编号:100524529(2002)1120878203 血液和血制品的重要生理意义决定了输血是平时、战时和重大灾害时进行急救的重要手段以及疾病防治的重要措施。

1995年我国医疗临床用血约800吨,年供血约400万人次,并临床用血以每年7%~10%的速度递增1,我们不能忽视输血和血制品输注是多种血源性传播疾病的重要途径。

随着医院感染监测工作的不断深入,人们对输血引起的医院感染监测也日趋重视,为此,扩大了医院感染监测的内容和范围,在监测人群方面,随着血源性感染的增加和A I D S患者的增多,已不再限于住院患者,在院工作人员和门诊患者的医院感染也已成为人们关注的对象。

P itter等对外科I CU患者发生血源性感染的结果进行了调查,发现血源性感染所致患者的死亡率占总死亡人数的35%,即每预防3个患者发生血液感染,就可以减少1名患者死亡,这类挽救患者生命的预防措施的价值是显而易见的1。

这一研究还显示,每发生1例血液感染,将增加患者40000美元的医疗费用,若伴有其他部位的医院感染将增加其死亡的危险性,因此,预防患者发生血液感染会产生巨大的经济效益。

常见的血源性传播疾病有病毒性肝炎、艾滋病、梅毒、T T病毒、菌血症等,这些疾病的病原可以通过感染这些病原献血者的血液输入受血者体内,也可通过输血过程包括输血器材被这些病原污染而使受血者感染,后者还可感染供血者和输血科(血库)工作人员。

1 病毒性肝炎我国是肝炎高发区,自然人群中各类病毒性肝炎感染率超过60%,乙型肝炎和丙型肝炎是较为常见的血源性传播疾病。

由于乙肝病毒(HBV)是一种高变异病毒,可在慢性持续性感染的过程中自然变异,其S区基因发生变异,使AA145由甘氨酸变为精氨酸,引起乙肝病毒表面抗原(HB s A g)“a”决定簇的抗原性和免疫原性发生改变,使变异发生前产生的抗2HB s不能中和变异的HB s A g,导致免疫逃逸现象。

可引起患者血清中同时出现HB s A g和抗2HB s,也可出现常规诊断试剂不能检出HB s A g,造成漏诊2,3。

另外, HBV感染者“窗口期”也是造成献血员漏诊的主要原因之一。

王笃初等4对583例合格献血员进行HBV血清标记物及HBV2DNA复检,结果:HBV2M(+)55.5%,HBV2DNA (+)9.78%;另冯国基等检测了2025例合格献血员,15.1%的人乙肝感染指标阳性,其中HBV2DNA(+)10.5%,在收稿日期:2002202227; 修订日期:20022052201690乙肝标志物全阴的人中用PCR方法测HBV2DNA,阳性者25人5。

说明目前献血员隐匿感染乙肝病毒,必须改进献血员乙肝病毒的筛选方法。

输血后肝炎(po st tran sfu si on hepatitis,PTH)最多见的是丙型肝炎(HCV),约占PTH的90%以上,1995年全世界PTH发生率约为1%,其中98%为丙型肝炎1。

输血和注射血制品是丙型肝炎主要传播途径。

我国人群中HCV携带率为2%,职业卖血者中抗2HCV阳性率为8%~13%,流动卖血者中可达40%。

输血是传播HCV的重要途径之一,丙肝患者大都伴有肝功能异常,为此可以通过检测丙肝抗体、AL T、A ST、GGT等肝功能指标来筛选献血员,对减少输血传播丙肝的发生起重要作用。

2 艾滋病艾滋病由人类免疫缺陷病毒(H I V)引起,又称获得性免疫缺陷综合征(A I D S),1981年由CDC首先在美国发现,是20世纪发现的最严重的一种疾病。

近20年来在全世界迅速蔓延,已有180多个国家宣告出现了艾滋病病情,病死率极高,两年内可达70%以上,目前还没有研制出有效的预防疫苗和治疗方法。

有关血源性感染H I V的事件,国内外均有报道,最突出的是法国输血案1,即在1984年前后,当时的法国未实行献血者H I V抗体检测,因而造成数千人由于接受含H I V的血液而感染H I V,目前死亡近千人,引起世界震惊。

美国从1981年发现艾滋病至1985年实行献血者H I V抗体检测前,1.5万血友患者中70%的甲型血友患者、35%的乙型血友患者因使用被H I V污染的凝血因子而感染了艾滋病。

1992年,扎伊尔用输血治疗疟疾儿童贫血,结果感染H I V儿童占该国H I V感染儿童的25%。

目前,我国感染艾滋病病毒总人数超过60万4,截止2001年9月底,31个省、区、市累计报告发现28133例感染者,我国政府于2001年8月正式承认我国存在血液传播艾滋病,至1997年底统计的8227例H I V感染者中,经血液途径感染者近1440例(17.5%)。

我国目前的艾滋病感染正以每年30%的速度递增,控制由输血传播H I V感染尤显重要。

3 梅 毒梅毒是一种性传播疾病,由苍白密螺旋体引起,早期梅毒患者的皮肤和粘膜损害处有大量螺旋体,进入血液后即可经血液及胎盘传播。

苍白密螺旋体长6~15nm,6~12个螺旋,体外抵抗力差,血中螺旋体在4℃可生存3~6d,低温・878・Ch in J N o socom i o l V o l.12N o.112002-70℃下可存活数年。

梅毒潜伏期约2~3周,可无临床症状,先天(胎传)梅毒也可无明显症状,一期梅毒经3~6周症状可自行消失,但血液中仍有梅毒螺旋体,当其成为供血者时即可传给受血者。

输血后梅毒潜伏期约为1~5个月,平均9~10周,感染者通常表现为典型的2期梅毒疹1。

4 寄生虫输血的微生物安全性已日益引起重视,尽管事实上许多的寄生虫病已知很容易由输血传播,但仍不像血清病毒(H I V、HBV、HCV等)那样让人重视。

就全球而言,疟疾正不断地造成巨大的威胁,每年有3~5亿的疟疾病例,但报道的病例数量不足10%,其2000多万来自非洲。

根据疟疾的种属,在感染和患病后寄生虫可循环存活且潜伏期很长,目前在美国每年传入1000例疟疾,约发生3例输血传播疾病5。

近年来,随着改革开放和旅游业的发展,来往于热带地区和温带地区的流动人口增多,临床上对血液的需求量也在不断增加,因而增加了输血传播疟疾的危险性6,江苏省无锡市1988~1992年在市中区血站供血范围内的各医院,经镜检查到疟原虫而确诊与输血有关的疟疾89例。

河南省焦作市1992年10月~1993年10月共发生疟疾213例,其中献血者104例,受血者109例。

四川省双流县于1990年4月~1991年7月对1147名献血者进行了血检,结果间日疟阳性者236名,阳性率20.58%。

河北省属疟疾低发区,但1993~1995年在连续16年无疟疾病例报告的永清县发生249例疟疾现状,其中244人(98%)为单采供浆者,5人(2%)为受血者。

为此,检测疟原虫抗原等筛选献血员,尽量选用储存2周左右的血液(因在血库储存时间少于7d,疟原虫仍有活力),加强血源管理,改进和完善对献血员的筛查手段,是安全供血,防止输血相关性疟疾发生的重要措施。

冯国基等7对2025名合格献血员用EL ISA方法进行巨细胞病毒(C M V)和弓形体(TOX)抗体检测,结果C M V IgG(+)1874人占92.5%,C M V Ig M(+)506人占25.0%, C M V.IgG+C M V.Ig M(+)97人占4.8%,且和年龄成正相关。

TOX.IgG(+)259人占12.8%,均有既往感染史。

5 细小病毒B19目前的病毒灭活技术不能有效地从凝血因子中去除或灭活人类细小病毒B19,现行技术尚不理想。

胡娇荣等8对输过血的45例血液病患儿用PCR方法检测细小病毒B19,其阳性率26.6%。

对照组(没有用过血制品)全部为阴性,得出细小病毒B19可以通过接触和使用血液制品等在人群中传播。

其常污染混合血浆和由它制备的血液制品9,可引起慢性病毒血症、再生障碍性贫血等疾病,目前尚无一种稳定可靠的灭活该病毒的方法,所以只有用先筛查无B19病毒的血浆做原料,才能保证血制品不含感染性B19病毒。

6 人类T淋巴细胞白血病病毒人类T淋巴细胞白血病病毒(H TLV2 )是多种血液疾病的致病因子,随着病毒检测方法的进步,这种血源性病毒在诊断领域里更受到重视,成为输血医学方面的新课题。

H TLV2 在体外可以感染多种类型的细胞,体内的主要靶点是CD4+T淋巴细胞,但病毒受体至今未揭晓。

当病毒吸附、穿透T淋巴细胞膜进入胞浆后,经过脱衣壳裸露出病毒RNA,在病毒逆转录酶作用下,RNA逆转录成DNA,继而在整合酶催化下,病毒DNA插入到宿主细胞DNA中,造成潜伏感染,在宿主细胞分裂期间,病毒复制也得以完成。

输血是传播H TLV2 的有效途径之一,在美国规定对献血者H TLV2 筛选的前一年,约有6000名存活的受血者接受H TLV2 阳性的血液,初步研究表明,其抗H TLV2 阳性率为13%~17%,多经感染的血细胞制品而传播,几乎不通过血浆和血浆制品传播。

输血传播的有效性随血制品存放的时间延长而降低,另外受血者的状态可影响传播的有效性。

曾毅等率先于1985年报道我国28省市人群H TLV2 抗体阳性率为0.08%;吕联煌等1989年报道福建沿海地区阳性率为1%;薛守贵等10于1996年报道福建沿海地区阳性率为2.3%,其中白血病患者的抗体阳性率(71%)显著高于其他疾病患者(2.7%);杨棉华等111997年报道广东省2224份标本阳性率为1.57%,由此对健康献血员进行筛选是十分必要的。

输血传播可引起H TLV2 相关性疾病,如成人T淋巴细胞白血病(A TL)和热带痉挛性下肢瘫痪 H TLV2 相关性脊髓病(T SP HAM)等。

所以,对献血员进行血清H TLV2 抗体的检测,是防止其经血传播的有效手段。

7 T T病毒T T病毒(T TV)是1997年底新发现的无包膜、单链DNA肝炎相关性病毒,属微小病毒科。

T TV是从一输血后肝炎患者体内分离出来的,被认为是一种经输血传播的病毒,在暴发型肝炎患者、慢性不明原因肝病患者、经血感染高危人群、甚至健康献血者中均可检出T TV2DNA,呈全球性分布。

T TV的发现,正被世界各国学者关注,但对其基因型的分类、传播途径及致病性尚存争议。

Kobayash i等12对55例在肝癌切除术前后接受过输血治疗的患者进行了T TV2 DNA的检测,感染率为14.6%。

D esai等13也对美国的献血人群及静脉吸毒等高危人群进行了T TV检测,感染率分别为13%和17%,进一步表明血液传播可提高T TV的感染率。

国内有人报道1用巢式(nested)PCR法检测26份谷丙转氨酶升高(HB s A g、抗-HCV均阴性)献血者血清标本,检出9份T TV2DNA阳性(35%),与日本株比较核甘酸同源性在95%以上;深圳研究者在89名献血者中检出T TV2DNA8例(8.9%)。