增城客家

- 格式:doc

- 大小:71.00 KB

- 文档页数:12

“史上最牛”的走遍广州、发现广州——二十四、旧当铺与老碉楼二十四、旧当铺与老碉楼当铺,最早产生在中国的南北朝时期,是佛教寺院的一大贡献,时称“寺库”。

收取动产作为抵押,向对方放债的机构。

旧称质库、解库、典铺,亦称质押,又有以小本钱临时经营的称小押。

当铺多由私人独资或合伙经营。

当户大多是贫苦百姓。

当价一般不超过原价的一半。

赎当时须付利息。

期满不赎,由当铺变卖。

新中国成立后取消。

改革开放后,有些地方恢复当铺,其性质和办法同旧时不同。

当铺有一整套有别于其他行当的传统。

古板的从业者,高大的柜台,门外墙上写着巨大的“当”字,总给人一种神秘的隔世之感。

碉楼,是一种特殊的民居建筑特色,因形状似碉堡而得名。

在中国分布具有很强的地域性。

其形成与发展是与自然环境与社会环境综合作用的结果。

它综合地反应了地域居民的传统文化特色。

在中国不同的地方,人们出于战争,防守等不同的目的,其建筑风格,艺术追求是不同的。

其中,最具特色的碉楼有西藏高碉和开平碉楼。

518. 宁远楼宁远楼,位于增城瓜岭村内。

由于该村侨眷较多,华侨为了村人的治安起见,积极筹款于1930年在村前河涌中间建起了一座全县最高、最坚固、最奇特的近代碉堡楼,定名为宁远楼。

楼内有一碑记,镌刻主办人黄田惠、黄焕森(生于清末),碑的上方还镶嵌有黄田惠的肖像。

碑内铭文叙述村史渊源,筹建宁远楼前后经过以及入楼规则等内容。

宁远楼,是目前广州地区唯一有吊桥的碉堡楼。

日军与1941年进攻瓜岭村,于是,全村200多名男女老少躲于村中2座碉楼中进行抗击日军。

由于碉堡非常结实并且枪、炮眼多,日军虽武器装备优良,但对坚固无比、建筑奇特、机关重重的碉堡也久攻不下,只得撤退。

碉楼在1954年时,曾有解放军某部一个排的兵力住宿于碉堡中,整整在碉楼里面住了一年多,当时得知是解放军是防空所用。

碉楼的机枪口也架有解放军战士的高射机枪。

探访侧记:探寻的难度系数是★★★。

在凤凰城酒店开会回家的路上顺便去看了看。

广东概览之少数民族广东少数民族广东是一个以汉族为主体的多民族省份。

全国56个民族中广东就有53个。

据2000年人口统计,广东汉族人口有8500多万人,占全省总人口的98.58%,少数民族有蒙古、回、藏、维吾尔、苗、彝、壮、布依、朝鲜、满、侗、瑶、白、土家、哈尼、哈萨克、傣、黎、僳僳、佤、畲、高山、拉祜、水、东乡、纳西、景颇、柯尔克孜、土、达斡尔、仫佬、羌、布朗、撒拉、毛南、仡佬、锡伯、阿昌、普米、怒、乌孜别克、俄罗斯、鄂温克、德昂、保安、裕固、京、独龙、鄂伦春、门巴、珞巴、基诺共52个,123万人,占全省总人口的1.42%。

先秦时期,广东境内居住有南越、西瓯、骆越、闽越等族群居民,史称“百越”。

随着历史进程的发展,经过秦统一中国、唐朝的繁荣以及明清以来的对外文化交流和外族入侵,各民族间不断同化、融合。

至建国前,世居广东的有黎、苗、瑶、壮、回、满、畲、京8个少数民族。

建国后,广东省行政区域有所变动,省内各少数民族成份亦随之变动。

1965年,防城东兴各族自治县的京族划归广西壮族自治区所辖。

1988年4月,居住在海南岛的黎族、苗族随海南建省划归海南省管辖。

至此,世居广东的少数民族有壮族、瑶族、畲族、回族、满族5个。

2000年,5个少数民族人口分别为18、15、3.5、1.5、0.8万人。

全省在少数民族聚居的地方建立了民族自治区域,有连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县、乳源瑶族自治县。

同时还建立了怀集县下帅壮族瑶族乡、连州市三水瑶族乡、瑶安瑶族乡、阳山县称架瑶族乡、始兴县深渡水瑶族乡、龙门县蓝田瑶族乡、东源县漳溪畲族乡。

广东少数民族——壮族壮族是岭南古老的民族之一。

壮族的先民属于古代百越族群,与西瓯、骆越有血缘递承关系。

历史上有过不同的他称,如僮、撞,或俚、乌浒、峒民、僚、俍等。

壮族也有各种不同的自称,如布越、布依、布土、布侬、布偏等。

建国后统称为僮族。

1965年改称为壮族。

壮语属汉藏语系壮侗语族傣语支。

潮汕为什么有那么多客家人?展开全文“半山客”的由来广东的丰顺县、揭西县、陆河县、揭阳县、惠来县、海丰县、陆丰县、汕尾市、普宁县、潮安县等地的客家人,被称?“半山客"。

福建的诏安县、南靖县等地的客家人,被称?“学老客(福老客)"。

“半山客"是潮汕地区对潮汕客家人的称呼,“学老客"是漳州地区对漳州客家人的称呼。

而实际上“学老客"其意义性质和“半山客"是相同的,只是闽粤地区的学老民系(粤为潮汕民系,闽为学老)和畲族对客家人的称呼。

“半山客"有两种现象,这种所谓“半山客"的形成与上述各县客家人的生存环境有紧密的联系。

一是他们生长、生活在闽南一隅的南部山区及粤东一隅的北部山区,如饶平县的客家人西北部与纯客县大埔接壤,保留了大量的客家话。

东北与闽学老方言客家方言兼有地区的福建省平和县、诏安县相接,受之影响。

南部又与潮汕平原?邻,其个别语言又受到潮化(福老化)。

一是潮州“畲族"自称为“山哈",潮州“畲族"对饶平客家人则对称“半山哈",“半山哈"现在也称“半山客",“半山哈"也好,“半山客"也好,但仍然属客家民系的一支派。

饶平客家也被俗称?“半山客"。

目前“半山客"的定义,大都以潮汕人或漳州人的学老民系来定义,很少人注意到“畲族"对“半山客"的定义,如果用“畲族"对“半山客"的定义,则“半山客"的范围将不仅是上面介绍的几个和学老民系相临的县而已,“半山客"的范围更遍及漳、潮、汀各州和畲族有关的的客家人,以下介绍潮汕的“半山客"以明其历史渊源。

一、旧潮州府辖区的半山客1、地理环境潮汕地区约有10000馀平方公里,约为中国的1/1000,广东省的1/18,但它是一个具有浓郁乡土气息的社会文化区域。

潮汕山川秀美,民风独特,以潮汕平原为中心的“潮汕民系”(福老民系)和以珠江三角洲为中心的“广府民系”,以及粤东山区为中心的“客家民系”共同组成广东的三大民系。

三大民系文化又构成广义的岭南文化(狭义的岭南文化指广府文化)。

潮汕地区北、东、西三面环山,潮汕的山区大致可分为五部分。

第38卷第4期2018年8月惠州学院学报(社会科学版)JOURNAL OF HUIZHOU UNIVERSITYVol.38.No.4Aug .2018族谱中的移民:浅析清中前期客家人在新界的分布王永伟(深圳信息职业技术学院软件学院,广东深圳518172)摘要:香港新界的居民,多是中国内地的中下阶层经过长途跋涉徙居到此的。

新界的原居民最早可追溯到宋元时期。

当时中下阶层迁徙时有携带宗谱,但是由于寇乱及生活的不稳定,多有遗失,惟记载之可寻者,则始于清初复界之后。

新界地区早在香港开埠之前,当地已经有客家人聚居的村落存在。

文章以现存的客家族谱史料为据,来探讨新界客家人的主要分布状况,进而对香港早期的移民构成有更加清晰的认识。

关键词:香港;新界;客家人;族谱;分布中图分类号:D26文献标识码:A 文章编号:1671-5934(2018)04-0057-04新界是香港三大自然地理分区之一,其境内生活着众多的原居民。

客家人作为其境内的主要原居民之一,早在宋元时期就零星地迁居到此生产生活。

如当时五大族中的邓族、文族聚居在元朗等地。

及至清中前期,迁海复界招致了成批的客家人开垦而来,这些客家人广泛地分布在新界的北区、元朗、荃湾及离岛等地。

文章以香港大学图书馆现存的客家族谱史料为据,重点分析了清中前期新界客家人的主要分布状况,以期理清客家人在新界的发展脉络。

一、北区(包括粉岭、上水、沙头角和打鼓岭)粉岭地区早在南宋时就有客家人聚居,根据《崇正同人系谱》卷二·氏族之彭氏中记载:“唐中宗朝有礼部侍郎彭构云徙居江西庐陵,至宋祥符中进士,彭延年居潮州府后,遂留居于揭阳浦口村,延年有子六,三子锐徙海丰,四子钺徙潮阳,六子鑬徙兴宁,自是遂播族潮、梅。

南宋初桂公携子迪迁居香港新界粉岭……”至清初时,已有明确记载的晁姓与张姓族人迁居到此。

“明万历间有钦大郎者自长乐徙居东莞七都洞,生子五人,其子孙复散居东归新一带,他如增城、龙门、从化、番禺、清远、花县各属亦多迁居焉,及至清康熙间,二十四世晁纲公于兴宁县新塘坑移居深圳宝安县坪三家与香港粉岭”[1]64。

广州市增城区增江街2021年村级视频监控系统联网管理系统运维项目需求书广州市增城区人民政府增江街道办事处第一章项目概述1.1.项目名称广州市增城区增江街2021年村级视频监控系统联网管理系统运维项目1.2.项目承担单位及负责人项目承担单位:广州市增城区人民政府增江街道办事处项目负责人:项目联系人:单位简况:增江街成立于2004年3月,位于增城区东部,与惠州市博罗县交接,地处增江河中游东岸,是增城中心城区的重要组成部分。

增江街总面积86.18平方公里,辖11个行政村、6个社区;常住人口约12万,户籍人口约4.7万人,其中农业人口约2.6万人,非农业人口约2.1万人。

增江街自然人文资源丰富,辖有鹤之洲湿地公园、蕉石岭森林公园、太寺坑森林公园等景点景区,存留南山钓台、曲水流杯、古塔宗祠等历史文化遗迹遗址,涌现了当代客家学奠基者赖际熙、著名教育家陈宗南等历史英才。

目前,增江街社会经济保持健康稳步发展势头,三大产业齐头并进。

工业企业中2018年全年新增2家国家高新技术企业,国家高新技术企业(19家)占规上工业企业(29家)比例接近70%。

以东区高科技工业园为平台引进32家规上企业,其中高新技术企业18家,产值亿元以上企业12家,园区大部分企业正处于高速发展期。

全街共有18个商住小区,在建住宅项目有6个,总体房地产业发展趋势向大型市场品牌升级转型。

特色小镇、电影小镇、文化创意园、田园综合体、大埔围花海等旅游娱乐、摄影艺术、当地民俗、创意办公的第三产业呈多元化趋势蓬勃发展。

增江街不断加大基础设施投入力度,全域推进人居环境整治,城乡环境明显改善,城乡发展品质不断提升。

顺利完成增江小学项目、增正公路道路升级改造工程等,有序推进沿江东路北延长线及培正北路南段改造工程、东桥东路(培正北路至职教园路段)升级改造工程、湖正路等一批重点项目建设建设,光辉大桥、东门桥在区相关部门及我街的支持努力下已基本完成主体建设,外畅内优的交通网络进一步完善。

介绍增城特色建筑物,以及蕴含劳动的价值增城客家围龙屋位于福和坳头岗埔村,是广州地区独一无二的围龙屋。

该围龙屋建于清康熙二十二年,对研究当地历史文化有重要价值,目前已被广州市列为内控文物保护单位。

该围龙屋平面呈半月形,通宽38.8米,能深36.2米,面积1454.56平方米,围垄四周外墙有1.5米高的椿墙,椿墙上建起了约30米高的泥砖墙。

整座围龙屋的中间部分为二进深的祠堂,通宽17.60米,深18.70米。

头门面阔三间,进深三间,两边有衬祠,依次分隔出明间、次间、梢间和尽间。

硬山顶,瓦面,船形正脊,人字形封火山墙,檐下有两柱。

天井两侧设庑,分别隔为四小室,外庑顶高大,与两前进自然屋顶融接一体,观似蝶形,仅檐下一部分成廊。

二进形制与一进略同,而明间则分为前后两部分,前面设堂位拜祖,后面是厅,两边有侧门敞通前后,并又经后门出往祠堂外的鹅卵石铺砌的半月形空地上。

祠堂的外边,是23间之多的扇形环屋带。

屋带以后面正中部分为最高,顶有龙船脊饰延伸向两边稍低,屋带两边均无脊饰直到环绕至祠堂正面成一大平面,转砌成锅耳封火山墙作边墙,傲然耸立。

山墙与祠堂头进之间有屋顶飞跨接连,俨然一体,下辟边门。

围龙屋外平地左右各有一对旗杆夹,平地前面原是一个与围垄屋同一大小的半月形池塘,富有创意。

据村史记载,其家族由陈如蓝率领自兴梅焦岭迁至此地,建屋而居,前后320年有余。

客家围垄屋隐含文化精神一、反映了客家人团结互助、敬老尊贤、礼貌文明、知书达理的传统美德。

围龙屋内的大小天井一般配置有小型假山、鱼池和盆景,正屋后面半园“花头”和正门前面半月形池塘四围均载有各种花木和果树,围龙屋背后的山头林木叫“龙衣”,严禁砍伐,整座建筑掩映在万绿丛中,一年四季鸟语花香,环境优美而静雅。

围龙屋内的柱、梁、枋、门等雕绘上山水花鸟、飞禽走兽等栩栩如生的图案,并涂上鲜艳夺目的油漆,显得金碧辉煌,古色古香,十分壮观、气派。

一般来说,一座围龙屋聚居着一个近亲家庭,相互之间和睦共处,尊老爱幼。

西福河古今西福河古今西福河发源于海拔793米的鹧鸪山,是广州市增城区第二大河流,属东江的一级支流,是增城的母亲河之一。

西福河滋养着增城区西部的山山水水,盈含着深厚历史文化底蕴。

西福河在推进增城区城市建设中,以连接经济文化纽带的新姿态出现,流域内的生态保护措施得到落实,重塑美好城市沿河而建、逐水而居的景象,是把增城区建设成为绿色宜居城市的新亮点。

西福河也叫绥福河,源于古代中新镇福和片区是“绥福都”管辖的一条河流,该河流域总面积为597.71平方公里,其中增城市境内的流域面积是557平方公里。

径流涵盖中新镇、朱村街道、宁西街道、石滩镇、仙村镇等地,入河口是仙村镇巷头村,最终入流于东江北干流,全长58公里,资料显示平均径流量为5.1亿立方米。

上世纪50年代初,在福和墟以下的河道是可以通航。

后由于水量不足,河床淤浅,囤河而耕,河道上修建了多座拦河坝和陂闸,致使通航里程缩短,今天就剩下广深铁路以南几公里勉强可以通航。

近年来,增城区为充分利用西福河水资源,提高了对西福河的保护生态站位,决心增强全面完善西福河流域的防洪排涝体系及河道两岸生态防护林带,从而营造良好的城区一体化的水环境。

我们顺着西福河的流向,大家述说一些西福河的历史和现状。

一、中新镇西福河的发源地是中新镇福和片区,古称增城西都福地,后来改称绥福都,绥福都内的茅田巡检司曾管辖杨梅都(今派潭镇)、崇贤都(今小楼镇)、云母都(今朱村街道)及绥福都(今福和片区)等四个都的治安,是兵家必争之地。

中新镇总地势北高南低,境内以丘陵为主。

最高峰为位于镇域北端的大鹧鸪,是东江与北江分水岭。

南部与中新交界处的油麻山海拔也达到433.6 米。

除镇域边缘有较高的山体外,其余地区海拔低于100 米。

原中新、福和镇区皆位于低平的河谷冲积平原。

中新是南宋右丞相崔与之,近代黄花岗七十二烈士郭继枚的故乡。

西福河发源于中新镇大鹧鸪山,流经11个行政村,从上至下游分别为双塘村、里汾村、南池村、田美村、泮霞村、茅田村、五联村、安良村、乌石村、坑贝村、莲塘村,主要支流有金坑河和大田河。

广府文化中心地广州的客家飞地关于《广府文化中心地广州的客家飞地》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。

客家族群,是汉民族八大族群中唯一不以地域命名的,不同于吴、闽、赣、湘、广、潮族群,凭此,突出了其“客”的移民特征。

其实,客家也同样具有其地域特征,其中,赣、闽、粤三省交界处,聚集有近3 000万的客家人,被视为客家大本营,而后,向四周扩散或“濡化”,西、东两翼的广西与台湾,则各有500万人或更多。

而作“蛙跳”式延伸的湖南、四川等,也大抵各有200万人左右。

其间,作为广东的省会城市广州,同样有200万人以上。

研究客家族群的分布特征,有多种表述,或片状、或连绵带、或散离子结构。

下载论文网广州,当是客家人与广府人相交互的重要地域。

从粤北、粤东延伸而来,有形成片状特征的,如增城、从化山区,其中,增城区客家人更占全区人口的40%左右。

也有连绵带状的,如白云区从帽峰山、白云山,一直沿龙洞一线。

更有散离子结构的,在广州的主城区,如洪桥、五仙桥等。

有已形成社区的,也有历史上相对独立的。

客家人在维护自身的文化边界上的历史痕迹,清晰可见。

在粤东,历史上有过“大埔无潮,澄海无客”一说,也就是说,潮、客共同生活的粤东,绝大部分都有两大族群共存,这包括最早的客家县兴宁,也同样有潮人。

但是,各自却也有自己的一片“净土”,大埔与澄海。

研究族群分布,不仅仅有人类学上的意义,更有现实的作用。

广州,作为广府人的中心地是毋庸置疑的。

但是,广州又同样是广东的省会,全省各地的精英,无不要到这样一个舞台上大显身手。

因此,客家人与潮人的进入势在必然。

过去,则有番禺、顺德“无客”一说,但早些年已有报道,称顺德也有客家村落。

而这些年,番禺“客家村”更渐渐进入人们的视野,这无疑是属于散点式结构范围。

那么,这些散点和“飞地”是如何发生、存在与演变的,与周围广府人的关系又如何,则是我们需要关注的。

作为“广州客家”的课题组,当以此作为重中之重,深入加以调研,以为当今的文化政策、族群政策乃至经济政策的制定提供参考。

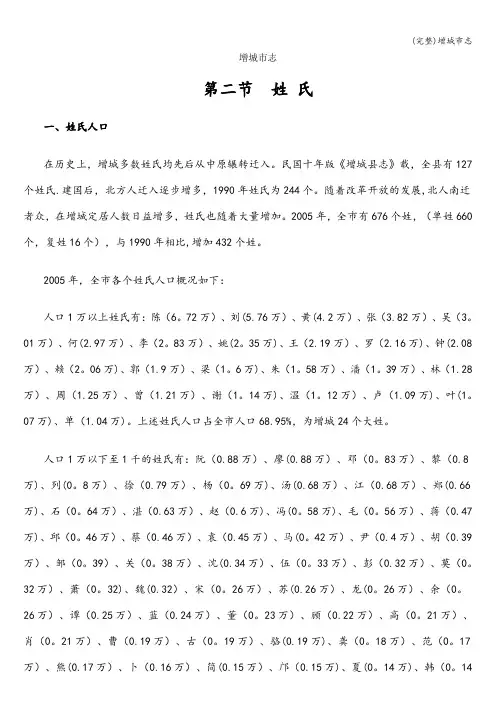

增城市志第二节姓氏一、姓氏人口在历史上,增城多数姓氏均先后从中原辗转迁入。

民国十年版《增城县志》载,全县有127个姓氏.建国后,北方人迁入逐步增多,1990年姓氏为244个。

随着改革开放的发展,北人南迁者众,在增城定居人数日益增多,姓氏也随着大量增加。

2005年,全市有676个姓,(单姓660个,复姓16个),与1990年相比,增加432个姓。

2005年,全市各个姓氏人口概况如下:人口1万以上姓氏有:陈(6。

72万)、刘(5.76万)、黄(4.2万)、张(3.82万)、吴(3。

01万)、何(2.97万)、李(2。

83万)、姚(2。

35万)、王(2.19万)、罗(2.16万)、钟(2.08万)、赖(2。

06万)、郭(1.9万)、梁(1。

6万)、朱(1。

58万)、潘(1。

39万)、林(1.28万)、周(1.25万)、曾(1.21万)、谢(1。

14万)、温(1。

12万)、卢(1.09万)、叶(1。

07万)、单(1.04万)。

上述姓氏人口占全市人口68.95%,为增城24个大姓。

人口1万以下至1千的姓氏有:阮(0.88万)、廖(0.88万)、邓(0。

83万)、黎(0.8万)、列(0。

8万)、徐(0.79万)、杨(0。

69万)、汤(0.68万)、江(0.68万)、郑(0.66万)、石(0。

64万)、湛(0.63万)、赵(0.6万)、冯(0。

58万)、毛(0。

56万)、蒋(0.47万)、邱(0。

46万)、蔡(0.46万)、袁(0.45万)、马(0。

42万)、尹(0.4万)、胡(0.39万)、邹(0。

39)、关(0。

38万)、沈(0.34万)、伍(0。

33万)、彭(0.32万)、莫(0。

32万)、萧(0。

32)、魏(0.32)、宋(0。

26万)、苏(0.26万)、龙(0。

26万)、余(0。

26万)、谭(0.25万)、蓝(0.24万)、董(0。

23万)、顾(0.22万)、高(0。

21万)、肖(0。

21万)、曹(0.19万)、古(0。

新塘瓜岭古村落景点介绍

瓜岭古村是增城市重点打造的“岭南民俗文化第一村”,位于增城与从化交界处。

古村是客家人最集中的聚居地,是一个典型的客家古村落。

古村四面环山,风景秀丽,村前有一条小溪穿村而过,小溪旁有一座古亭,亭子下是一片荷塘,荷池中有几只黑天鹅在嬉戏。

古村落中最具特色的建筑就是“陈氏宗祠”和“关帝庙”。

瓜岭古村由一座大祠堂和五座小祠堂组成,大祠堂中供奉着陈氏历代先祖的牌位。

五座小祠堂则是供村民们祭祀祖先时使用。

大宗祠中有一口井,井水清凉甘甜,村民们都十分珍惜。

在五座小宗祠里,最吸引人的要数关帝庙了。

瓜岭关帝庙的规模并不大,但却是村民们祭祀祖先时使用的地方。

关帝庙里供奉着关云长和他的兄弟。

据瓜岭村的老人们说:“瓜岭关帝庙最早建于宋朝时期,那时只是一座小庙。

”但由于战乱的原因,明朝洪武年间进行了扩建和维修,成为了一座真正意义上的寺庙。

到了清朝康熙年间再次进行了扩建和维修,形成了现在我们看到的规模。

—— 1 —1 —。

广州市增城区派潭客家话拼音方案派潭客家话拼音方案是根据广东省教育部门于1960年9月公布的广东拼音方案之一[7]加以整理修改,以广东省广州市增城区派潭镇长宁客家口音为标准,以拉丁字母拼写语音,以后面标数字表示声调。

字母拼音采用拉丁字母,其中r、W不用来拼写派潭客家话。

ê是字母e的变体,用以代表 [ɛ]。

声母声母总数为20个。

不以辅音为首的音节,称为零声母。

列表如下:b [p]波 p [pʰ]婆 m [m]摸 f [f]火 v [v]窝d [t]多 t [tʰ]拖 n [n]挪 l [l]罗g [k]哥 k [kʰ]科 ng [ŋ]我 h [h]河j [ʦi-]挤 q [ʦʰi-]妻 x [si-]西z [ʦ]资 c [ʦʰ]粗 s [s]思sh[∫]谁注:资 zi1、雌 ci1、思 si1等字的韵母[ɿ]用i表示; [ȵ]与[ŋ]音位相差不多,统一标为ng;〔ʦi-]、[ʦʰi-]、[si-]完整拼音分别是:ji、qi、xi。

韵母韵母总数为74个。

列表如下:i [ɪ]资 i [i]衣 u [u]姑ü[y]于a [a]阿 ia [ia]也o [ɔ]哦 io [iɔ]哟ê [ɛ]这 iê [iɛ]□e [ə]□ai [ai]挨 iai [iai]□oi [ɔi]哀au [au]凹 iau [iau]腰êu [ɛu]□eu [əu]欧 ieu [iəu]忧iu [iu]有iui [iui]锐 ui [ui]贵am [am]庵 iam [iam]淹êm [ɛm]em [əm]砧 iem [iəm]im [im]阴an [an]班 ian [ian]烟on[ɔn]安 ion[iɔn]川ên[ɛn] iên[iɛn]边 uên[uɛn]耿en[ən]恩 uen[uən]烔in[in]因iun[iun]云 un[un]敦ang[aŋ]冷 iang[iaŋ]影ong[ɔŋ]江 iong[iɔŋ]央iung[iuŋ]雍 ung[uŋ]工ab[ap]鸭 iab[iap]叶êb[ɛp]□eb[əp]ib[ip]汁ad[at]八 iad[iat]乙od[ɔt]喝êd[ɛt]□ iêd[iɛt]鳖ed[ət]北id[it]一iud[iut]□ ud[ut]骨ag[ak]扼 iag[iak]锡og[ɔk]恶 iog[iɔk]约 ug[uk]督iug[iuk]育m[m] 唔ng[ŋ] 五注:i行的韵母,前面没有声母的时候,写成 yi、ya、yo、yê、yai、yau、yeu、yiu、yui、yam、yim、yan、yin、yun、yang、yong、yung、yab、yib、yad、yid、yud、yag、yog、yug;ü写成yu;为方便对照,入声字标音的韵尾部可保留IPA[-p][-t][-k]尾部样式,相应地写为-p -t -k样式,而不写成-b -d -g样式。

增城客家话教学大纲增城客家话教学大纲随着社会的发展和人们对传统文化的关注,越来越多的人开始对客家话产生了浓厚的兴趣。

客家话作为中国的一种方言,具有独特的魅力和文化价值。

为了保护和传承客家话,增城市决定制定一份客家话教学大纲,以推动客家话的学习和传播。

一、背景介绍客家话是中国汉语的一种分支,主要分布在广东、福建、江西、湖南、广西等地。

其中,广东境内的客家话被称为“白话”,是客家人之间的交流工具。

客家话不仅具有浓厚的地方特色,还是中华民族的重要语言文化遗产。

二、教学目标1. 培养学生对客家话的兴趣和热爱,增强对客家文化的认同感。

2. 培养学生掌握基本的客家话词汇和语法,能够进行简单的日常交流。

3. 培养学生对客家话的正确发音和语调的敏感性,提高语言表达能力。

三、教学内容1. 基础知识- 学习客家话的发音规则和语音特点,如舌尖音、鼻尾音等。

- 学习客家话的基本词汇和常用表达,如问候语、数字、时间等。

- 学习客家话的基本语法,如词序、时态等。

2. 日常对话- 学习日常生活中常见的对话场景,如购物、问路、约会等。

- 模拟对话练习,提高学生的口语表达能力和交流能力。

3. 文化传承- 介绍客家话的起源和发展历程,让学生了解客家话的文化背景。

- 学习客家话的歌曲、传统故事等,培养学生对客家文化的兴趣。

四、教学方法1. 多媒体教学- 利用多媒体设备播放客家话的发音示范和教学视频。

- 利用多媒体教材展示客家话的文化背景和相关资料。

2. 互动教学- 利用小组活动、角色扮演等形式,让学生在实践中运用客家话。

- 利用互动游戏和竞赛,激发学生的学习兴趣和积极性。

3. 实地教学- 组织学生参观客家文化遗址,了解客家话的实际应用和文化内涵。

- 安排学生进行实地调研,采访客家话的使用者,深入了解客家话的传承和发展。

五、评估方式1. 课堂表现- 学生的参与度和表达能力。

- 学生对客家话的理解和掌握程度。

2. 作业评估- 书面作业的完成情况和准确度。

为《广东客家史》与增城客家文化研究会而撰近十多年来,增城客家研究得到增城市(县)各级领导的大力支持,引起了众多专家学者的关注。

1996年8月21至23日,由增城县人民政府支持赞助,增城电大与华南师大中文系联合主办,在荔城举办了第二届国际客方言研讨会。

有中国社会科学院语言研究所饶长溶、谢留文、民族研究所罗美珍、暨南大学詹伯慧、李如龙、陈延河,华南师范大学周日健,中山大学傅雨贤、张维耿,深圳大学张卫东、广东外语外贸大学谢栋元,香港中文大学张双庆、万波,香港理工大学刘镇发,台湾彰化师大罗肇锦,旅美学者饶秉才,以及日本、泰国等地共50多位著名专家教授参加了会议。

会后,出版了论文集。

1995年,新编《增城县志》把增城客家话(含程乡话与长宁话)载入了史册,并出版了客方言专著《增城方言志》第二分册。

进入二十一世纪后,深圳大学客家学会把增城客家列为研究课题之一。

该学会会长、深圳大学张卫东教授与副会长刘丽川教授曾多次到增城调查考察,并已写出或正在写长篇论著。

广东省人民政府参事、广东省文化学会客家文化研究专委会主任、《广东客家史》主编、华南理工大学客家所所长谭元亨教授、韩国大田大学文智成教授,著名歌唱家饶荣发先生以及深圳宝兴木器制品厂杨橙双董事总经理等都曾多次到增城考察客家文化或观听客家山歌演唱。

香港崇正总会沈筱蓉秘书、客家研究中心副主任胡谭光教授、《崇正导报》老冠祥、朱保慈主编,深圳客家文化研究会刘波会长、萧子昌秘书长,《客家人》杂志李慧娟主编、陈萍副社长等专家曾亲临指导派潭客家文化风情节,并给予很高评价和深情的鼓励。

我有幸参与新编《增城县志》和续编《增城市志》的编纂工作,并多次参加客方言研讨会、陪同专家学者到客家村落作调查研究,得益良多。

现把自己的点滴收获汇报如下,盼方家与乡亲们指正并补充。

一、历届《增城县志》对客家居民点的记载在增城现存的史籍中,最早记载客家居民点的是编于清康熙二十五年(公元1686)的《增城县志》,其卷一《舆地》记载了一些村落为英德人或英宁人(英德、长宁人)所居,这些村落便是客家人居住的村落。

摘录如下:庆福都在县西附城五里。

编户四图,统村二十有六:径下,今英德人居;陂下,今英德人居;百花林,今英德人居。

金牛都在增江之东,自陆村至老虎滩界,去县六十里。

编户四图,统村三十有六:新围,英德人筑而居之。

合兰上都在县南二十里。

编户十图,统村四十有四:钟冈,有英宁人插居。

按族谱查考,康熙二十五年前到增城的客家人,已远远超过县志的上述记载。

编于乾隆十九年(1754)的《增城县志》卷三有《品族。

客民》一节,记载了客家人于明末清初迁入增城的情况:“自明季兵荒迭见,民田多弃而不耕。

入版图后,山寇仍不时窃发,垦复维艰。

康熙初,伏莽渐消,爰谋生聚,时则有英德长宁人来佃于增。

村落之残破者葺而居之。

未几,永安、龙川等县人亦悄悄至。

当清丈时,善税之占业者浸广,益引嘉应州属人杂耕其间,所居成聚。

而杨梅(今派潭)、绥福(今福和)、金牛都尤多。

”“各都客民占居之地,旧志载有百花林、径下等十余村。

自后错处峪峒间,或十余户,或数十户,建约筑围,不下百余所。

”接着又抱怨说:“不应使居住荒村。

其继也,又不应使分别立约,遂至根深蒂固,而强兵夺主之势成。

”可见当时对客家人的迁入,很是想不通。

该志《区宇·里廛》记载了客家人居住的村落:庆福都旧统村二十有六:百花林,客户;径下,客户;柯岭,客户;峪尾,客户。

今增村一:茶山,客户。

(笔者注:客户,古代指佃户。

《晋书.王恂传》:“魏氏给公卿已下租牛客户。

数各有差。

”也指非土著的住户。

《新唐书食货志》二:“此州若增客户,彼郡必减居人。

” 增城的客户则指入增插居的客家人,古今对照可知:凡注明“客户”的村落,均为客家村。

)金牛都旧统村三十有六:马料,今多客户;新围,客户;迎梅,客户。

今增村四:——大寺坑,客户。

崇贤都旧统村十有九——今增村十五:——山口,客户;九兴,客户;周田头,客户;大坑,客户;西坑,客户;丫髻山,客户;新宁,客户。

杨梅都旧统村三十有四:祭下,客户。

今增村八:——铜壶岭,客户;百丈,客户;车峒,客户;玉枕拖罗,客户;蕉坑,客户;梅峪,客户。

绥宁都旧统村二十有二——今增村九:——罗峒,客户;兜谷岭,客户;朱盆园,客户。

清湖都旧统村三十有九——熊罴岭,客户。

今增村六:——庄子,客户;列石径,客户;白楼,客户。

合兰上都旧统村四十有五——钟冈,客户。

——今增村七:——清塘,客户。

云母都旧统村二十有九——乌峒沙厂,客户杂居——今增村七——长兴围,客户;细山,客户;罗塘,客户。

绥福都旧统村四十有五——罗布峒,客户;白木,客户杂居;古朗,客户杂居;郁峒,客户;朱冈,客户。

今增村十四——翟田,客户;九龙围,客户;麦村,客户;发昌,客户;隔山,客户;梅园,客户;永安,客户;苍子,客户;大涵,客户。

据本人的统计,上述所列的客家村落(含粤客杂居村)有71个,占全县366个村落的19.4%强。

这些村落全都注明“客户”二字。

“客户”、“客民”是当时官方对客家人的称谓。

编于嘉庆二十五年(1820)的《增城县志》所记载的客家村落又有所增加:庆福都统村二十七——林田泮,今为客民葺居;——附客户:百花林、曽隆、浸木凼、鸡怎岭、曽村、罗塘(如百花林)、曽田头(入增隆)、鸡母笼(附上都新村)、菱塘、茶山、陂下(如柯岭)杨溪(入庵前)。

金牛都统村四十八——大步口(即大塘)、流杯、勒竹、马料,以上四村客民杂处。

——附客户:迎梅、银场、埔峒、平安、马鼻岭、大寺坑。

崇贤都统村四十三——附客户:周田头、大坑、西坑、丫髻山、新宁围、九兴山口。

杨梅都统村三十四——附客户:高滩、双头、学地、铜壶岭、百丈、石龙头、大埔、小径、玉枕、蕉坑、梅文峒、拖罗、田尾、榄树下、戴贝、大峪、祭下、龙圳、大田围、三丫车、水贝。

绥宁都统村四十六——附客户:罗峒、兜谷岭、朱盆园。

清湖都统村四十二——附客户:熊罴岭、白楼、庄子(今分为上中南北等约)、厅下、隔山、宋家庄、窝园、大田、翟峒、径贝。

合兰上都统村四十八——附客户:郑村约、清塘约。

云母都统村二十九——附客户:墩冈、西井、凤岭、深陂、长兴围、细山、罗塘。

绥福都统村五十九——附客户:罗布峒、白木、古朗、郁峒、翟田、九龙围、麦村、竹山、发昌、隔山、梅园、永安、苍子、大涵。

据上述统计,全县376个村落,客家村(含粤客杂居)有86个,占22.8%。

当然,这肯定是不够全面的,散落在偏僻山区的客家村落,官方是难以统计的。

二、增城客家村落的开居简况据1995年广东人民出版社出版的《增城县志·人口卷》所载79个姓氏364个村庄的开居历史以及最近修志所收的族谱查考,较早迁入增城的客家先民是古成之的租父古全望,于南汉大有七年(934)从广东河源迁至福和古屋。

在赖际熙《崇正同人系谱》卷二《氏族》所载的130多个客家姓氏中,古氏是比较突出的姓氏之一,据载:“古氏自周太王迁歧称古公,其后遂以为姓,世居歧梁间。

唐时有古应云,为迁于江西之始,五代至古蕃,有六子,当五季之世,中原扰攘,遂南迁岭表(岭南),四子全望居增城。

全望生三子,长子綖绶复迁河源,生子成之”(《人物卷》记载,古成之,本惠州河源人,五季末,避地增城)。

“今粤中古氏,皆成之一派也。

”现居增城的古姓主要分布在福和老古屋、新古屋、田心围、圳下、社角与增江街古屋等地,实是“成之一派”。

下面是目前所搜集到的增城部分姓氏的开居简况:开居始祖开居地点开居年代何地迁入古全望福和古屋南汉大有七年(934)河南-河源邓玉珍派潭围园明弘治十四年(1501)福建汀洲郑明生派潭双头明正德十年(1515)广西潘仲和高滩上塘明嘉靖二十四年(1545)福建—新丰郑英玉正果西湖滩明嘉靖四十四年(1565)博罗大罗陂罗永(国)昌荔城三联钟冈明万历二年(1574甲戌)韶关竹沥村罗元魁(捷)派潭罗黄洞明万历二十五年(1597)江西-新丰朱和家派潭牛轭曲明万历二十七年新丰沙田罗树生荔城爱群田心围肚明万历四十八庚申(1620)新丰-龙门陈吉祥正果簕竹约明天启五年乙丑程乡溪南围廖坑村(1625)郑鸿宇小楼乌石田明崇祯十三年(1640)嘉应州赖思任小楼黄贝岭康熙元年(1662)福建-英德王珍玉正果吓尾康熙元年梅县松源王邦彩正果大冚老屋堂康熙四年梅县松源(参与虾尾开居)罗宏升杨梅都灵山约樟洞坑大份田康熙三年甲辰兴宁温英娱派潭马村康熙四年(1665)河南-英德夏成集派潭九子坑康熙四年长宁(新丰)黄潮海派潭密石康熙五年新丰黄屋角温英庄派潭石龙头康熙九年(1670)河南-英德温英华高滩热水康熙九年河南-英德邱山桂江坳赤岭康熙九年五华和平章山村王增祚正果珍珠康熙十年梅县松源王邦英同上同上同上王邦鼎同上同上同上王邦澄同上同上同上王邦海同上同上同上范云浩镇龙福洞康熙十年紫金刁玉道正果刁韩村康熙十年龙川赖思全派潭利径康熙十一年福建-英德赵世周派潭潮山康熙十五年长宁(新丰)赵世俊高滩山枣坛康熙十五年长宁(新丰)吴仕标荔城隔水龙康熙十五年江西练金声荔城蚬壳陂康熙十七年福建-兴宁汤士升派潭车洞康熙十九年福建莆田-新丰张涌廷派潭佳桐岭康熙二十四年福建-曲江黄荣广朱村京山康熙二十五年紫金-龙川王召荣银场岭咀头康熙二十六年梅县松源王召升银场岭咀头康熙二十六年梅县松源赖日祥派潭灵山康熙三十年平远陈如兰福和坳头康熙三十四年蕉岭罗维廷崇贤都大坑约沙坑村康熙年间新丰罗渭飞清湖都蒌园康熙中期兴宁大坪罗成益清湖都蒌园康熙中期兴宁大坪魏开盛福和凤池康熙中期紫金林元友永和厅厦围康熙三十九年福建-惠州郑永任荔城田心围康熙四十年(1701)兴宁-博罗柏塘郑荣初小楼竹坑上塘康熙四十一年嘉应州马群良荔城西瓜岭康熙四十四年福建-兴宁钟日烈镇龙旺村康熙四十五年福建-梅县邹上英派潭刘家康熙五十一年长宁(新丰)-博罗谢繁锦中新光墩康熙五十三年福建-紫金钟勤创福和塘尾康熙五十三年兴宁彭仕俊荔城彭屋康熙五十四年紫金石建洲派潭何大塘康熙五十五年兴宁赖君佐荔城湖塘埔康熙五十六年福建永安-紫金罗奇任百湖庄环阁村康熙五十七年戊戌紫金茜坑罗奇锦百湖庄钵岭康熙五十七年紫金茜坑罗奇位百湖庄乌火岗康熙五十七年紫金罗奇彩百湖庄马石、牛眠地康熙五十七年紫金王锦辉东汾宝贝冚(茅背冚)康熙五十七年梅县松源王钦辉东汾宝贝冚康熙五十七年梅县松源何绍荔城亭子岗康熙五十九年惠州王自炽正果白面石康熙六十年福建-梅县高应风永和鸭春岭康熙六十年兴宁林应捷荔城流杯康熙六十年惠阳黄相弻永和荔枝园雍正六年(1728) 江西-龙川-兴宁林文耀中新余家坑雍正十年(1732)福建-紫金郑伯隆福和郑新村乾隆二年(1737)从化赖廷爵荔城湖塘埔乾隆五年福建永定朱荣球荔城张山冚乾隆十六年兴宁刘启瑞正果牛尾冚乾隆二十一年惠阳八丘田赖柏有正果麻冚乾隆年间松源正家蒋德良中新花冚咀乾隆三十年紫金郭能定福和池岭乾隆三十一年嘉应州蒋德恭镇龙九楼乾隆三十五年紫金蒋德端中新梅园乾隆三十五年紫金曾佳公小楼秀水罗塘狮岭乾隆三十六年长宁(新丰)刘闰章正果灯心冚乾隆四十二年博罗罗汝瓒正果灯心冚道光二十年庚子(1840)河源谢盛达盛进盛洪乌头石咸丰末年海丰-博罗成挺职荔城堂厦光绪十三年(1887)兴宁罗剑虹永和镇大革命时期兴宁增城客家的姓氏有90多个,上述仅30多个,占三分之一左右,同一姓氏的开居情况也不够完善,有待进一步查考。